Как все устроено в университете

Университет: как всё устроено

Когда ребята поступают на платной основе, они с родителями в момент подписания договора выбирают и факультет, и программу, и всё-всё. Тем же, кто поступает на бюджет, часто вообще никто не объясняет, как соотносятся все эти термины. За год обучения многое стало интуитивно понятно, но даже сейчас остаются вопросы. Расскажу тем, кто планирует поступать, как все устроено.

Итак, вы поступаете в университет, институт или академию. В ней есть ректор — это главный управляющий учебным заведением. Выше него — только Министерство Образования 🙂 А еще с ним вы скорее всего не познакомитесь, он слишком занятой человек. У ректора есть заместители — проректоры. Они занимаются отдельными направлениями работы вуза. Например, научной работой, учебно-методическими и воспитательными работами или информационной политикой.

В вузе есть разделение на факультеты (иногда они называются институтами, например, в Государственном Университете Управления). Факультет объединяет несколько смежных специальностей: понятно, что физик и маркетолог учиться вместе не могут, даже если они оба — студенты ВШЭ. Если заведение — та же Вышка — огромное и факультеты объединяют много специальностей, под них могут выделить отдельные корпуса, часто в разных районах города. В моем примере один будет учиться на факультете физики на Курской, а другой — на факультете бизнеса и менеджмента на Семёновской.

Глава факультета называется деканом. Его вы будете видеть на официальных мероприятиях, но лично, скорее всего, не пообщаетесь. Администрация факультета называется деканатом — туда вы будете ходить узнать про стипендию, сдать справки, получить направление на пересдачу и по всем остальным важным вопросам.

Дальше к факультету прикреплены кафедры — объединения преподавателей определенной (часто довольно узкой) отрасли науки: логистики, философии, институциональной экономики или управления в машиностроении. Одна из кафедр станет вашей выпускающей — ваш научный руководитель будет относиться к ней. Вести занятия будут преподаватели с разных кафедр и даже факультетов. Если вы — будущий менеджер, то бухучет вам будет читать преподаватель факультета экономики, матанализ и теорию вероятности — представитель факультета математики и так далее. Если вам нужен преподаватель, вы идете на кафедру: там всегда есть его расписание, а часто — и он сам.

Если преподаватели факультета распределяются по кафедрам, то студенты — по образовательным программам. ОП — это ваша будущая специальность. Если она называется «менеджмент промышленных организаций», то в дипломе у вас будет написано «менеджер промышленных организаций».

А еще она послужит названием вашей группы. В разных вузах обозначения могут немного различаться, но общая логика примерно одинакова. Первокурсники из примера выше будут называться МПО 1-1. Первая цифра — номер курса, вторая — номер группы, часто по одной специальности обучают сразу 2-3 группы. На следующий год эта же группа станет МПО 2-1 — поменяется номер курса в названии.

Я надеюсь, что внутреннее устройство университета стало понятнее тем, кто планирует подавать документы. Удачных экзаменов и поступления!

Как устроен вуз — ликбез для абитуриента

Эта статья будет полезна и абитуриентам, и тем, кто решил продолжить свою академическую послевузовскую карьеру. О том, как устроен университет, и из чего он состоит, читайте в нашем материале.

Университет, институт или академия?

Если вы думали, что разница между тремя вузами заключается в статусе полученного выпускником диплома, то это не так. Если и проводить градацию между учебными заведениями, то, действительно – самый высокий статус имеет университет, затем – академия, и только потом – институт. Однако на выходе дипломы всех вузов равноценны. Нужно учитывать, что не всегда институты будут уступать университетам: вряд ли кто-то станет оспаривать престиж ИТМО и МФТИ. Разница между тремя типами вузов заключается лишь в количестве образовательных программ, которые они могут предложить своим студентам.

Например, университет может давать образование по самым разным направлениям подготовки и в разных отраслях. Академия, как правило, предлагает образование в одной области науки или искусства, и это чаще всего отражено в ее названии. В институтах эта профессиональная область сужается еще сильнее, и это также влияет на название. Помните о том, что всегда в любом институте будут присутствовать несколько специальностей из другой сферы – как, например, гуманитарные дисциплины в сельскохозяйственном институте.

Различия между типами высших учебных заведений регламентируются тремя критериями:

Структура вуза

Традиционно, во главе вуза стоит ректор. По каждому крупному направлению работы – будь то учебная или воспитательная работа, международные связи – у ректора есть заместители – проректоры, они курируют работу вуза по своим направлениям.

Университет делится на институты, а те – на отделения (опционально), факультеты и кафедры. Не путайте институт как структурное подразделение вуза и институт как самостоятельное учебное заведение. Отделения объединяют факультеты, а факультеты – кафедры со специальностями одной тематики. Например, Институт биологии и химии Московского педагогического университета состоит из 8 кафедр: кафедры ботаники, общей химии, медицины и БЖД и других. Каждую кафедру возглавляет заведующий.

Тематически образовательная часть делится по образовательным программам, направлениям подготовки, специальностям и специализациям. Например, в университете ИТМО есть программа «Прикладная оптика», внутри нее – направление 551900 «Оптотехника», далее – специальность 190700 «Оптико-электронные приборы и системы», внутри которой есть две специализации – «Оптические приборы» и «Проектирование оптических систем». Выпускники получат квалификацию инженера, ученую степень бакалавра техники и технологий или магистра техники и технологий. Специализация – это сам вид профессиональной деятельности, а квалификация выпускника записана в дипломе и отражает набор приобретенных знаний и умений.

Деканат (он же учебный отдел) – это место, где концентрируется вся работа факультета со студентами. Туда вам нужно будет обращаться по всем интересующим вас вопросам – получить зачетку, студенческий, транспортную карту, социальную стипендию.

Кроме факультетов и кафедр, в университете существуют и другие административные службы, которые могут помочь вам во время обучения в вузе. Это может быть миграционная служба для помощи иностранным студентам, это может быть поликлиника, военный учебный центр, стипендиальный отдел.

При поступлении вам будет назначена учебная группа – это аналог вашего школьного класса. Она тоже будет носить свое название. Каждая специальность предполагает определенное количество бюджетных и платных мест, и чем больше мест, тем больше групп будет в потоке. Ваш курс или поток, возможно, будет делиться на несколько групп: на лекции вы будете ходить все вместе, а на семинары и практические занятия – только своей группой. Расписание у разных групп будет тоже отличаться. Студенты из вашей группы называются одногруппниками, а студенты из другой – однокурсники. На некоторых занятиях вы будете присутствовать вместе с малознакомыми вам студентами из других факультетов – например, на физкультуре, английском, или тем предметам, которые вы изучаете параллельно.

Уровни высшего образования и ученые степени

Система специалитета уходит в прошлое. Почти повсеместно мы сталкиваемся с бакалавриатом и магистратурой. Для получения степени бакалавра вам необходимо отучиться в вузе 4 года, которые состоят из двух лет общеобразовательных предметов и двух лет минимальных профильных предметов. По окончании бакалавриата вы сами решаете, поступать ли вам в магистратуру. Бакалавриат – это полноценное высшее образование, но многие преподаватели рекомендуют продолжать свое обучение в магистратуре. Степень магистра обязательна для тех, кто выбирает карьеру вузовского преподавателя. Магистратура может включать в себя занятия наукой, а может быть практико-ориентированной. Действительно, некоторые вузы допускают отсутствие новизны в магистерской диссертации, если та обладает существенной практической ценностью и является прикладной работой.

Если в будущем вы видите себя в преподавании или науке, вы продолжаете свою академическую карьеру в аспирантуре. Вы заранее выбираете код специальности, по которой собираетесь защищаться. С кодами вы можете ознакомиться на сайте Высшей аттестационной комиссии. Очное обучение в аспирантуре занимает 3 года, заочное – 4. Аспирантура теперь больше напоминает магистратуру – у вас есть английский язык, философия, специальные дисциплины и кандидатский минимум, который вы будете обязаны сдавать. При этом в рамках аспирантуры вы занимаетесь научно-практическими изысканиями вместе со своим научным руководителем. У вас есть календарный план, дорожная карта по развитию своего проекта, и, по окончании четырех лет обучения, вы выходите на защиту. Но, в текущих реалиях, вы выходите на защиту диплома аспиранта. Как только вы выступаете на комиссии, докладываете о результатах своих научных или научно-практических изысканий, дальше, получив диплом, вы принимаете решение о том, стоит ли выходить на защиту кандидатской диссертации.

В чем смысл получения степени кандидата и доктора наук? По большому счету, наличие степеней ничего не меняет за исключением вашего авторитета и политического веса в сфере науки и образования. К тому моменту, когда вы решили защитить кандидатскую диссертацию, вы должны иметь готовую диссертацию с научной новизной. Помимо качественно написанной диссертации, которая соответствует паспорту специальности, вы должны иметь ряд публикаций: минимум две публикации из перечня изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования. Работа должна быть научно-квалификационной, логически законченной, привносить научную новизну. Защита проходит в диссертационных советах. Сейчас Министерство науки и высшего образования предлагает два пути защиты диссертации: 1) вы можете выбрать диссертационный совет при ВАКе 2) вы можете воспользоваться услугами диссертационных советов на базе университетов, которые имеют право самостоятельного присуждения ученых степеней и званий.

Написать работу, оформить и представить ее – три совершенно разных задачи. Этот совокупный процесс растягивается на 4-5 лет. Здесь тоже есть политика: кандидатскую защитить гораздо проще, чем докторскую, потому что с ученой степенью доктора вы уже можете претендовать на ректорат, и в вузе это может вызывать определенную озабоченность.

Если вы все-таки получили ученую степень кандидата наук, то у вас есть две возможности продолжения. Вы можете не защищать докторскую – в большинстве стран кандидат наук признается как PhD – то есть, в другой системе – доктор и профессор. Если в пространстве нашей страны у вас есть потребность в продолжении роста по бюрократической лестнице, то вы можете защитить докторскую диссертацию двумя способами: 1) поступить в докторантуру, проучиться определенное количество лет – причем, в отличие от аспирантуры, досрочно закончить ее вполне возможно 2) либо вы можете постараться успеть получить разрешение от кафедры и от вуза защищаться самостоятельно, получить выписку и разрешение по вашей работе. Аналогичный процесс защиты кандидатской диссертации: вам нужно будет выбрать диссертационный совет, предоставить от 10 ВАКовских публикаций для технических специальностей, ряд объектов интеллектуальной собственности, но диссертационные советы, имеющие право самостоятельного присуждения степеней, в праве отклоняться от требований ВАК, потому что черные оппоненты их работы не проверяют, Министерство образования и науки дополнительно не рецензирует никакие диссертации на защите в этих советах. Соответственно, требования они ставят формально выше и ориентируются уже не на статьи из ВАК, а на Scopus и Web of Science первых и вторых квартилей. И количество публикаций они тоже в праве изменять в качестве начального порога вхождения.

Сам совет защиты в диссертационных советах при ВАКе обычно выстраивается в несколько этапов: вы выступаете перед членами диссертационного совета в составе 20-22 человек. Если речь идет о самостоятельных диссоветах, то там совет может состоять буквально из пяти членов, что субъективно гораздо проще – плюс, требования по оформлению могут быть изменены и упрощены.

Ученые звания и должности

На территории нашей страны присутствуют всего два ученых звания – это доцент и профессор. Их не стоит путать с должностями: преподаватель может иметь звание доцента, но это не помешает ему занимать должность профессора в университете. В звании делается акцент на педагогическую деятельность. Для получения звания вы должны отработать определенное количество лет в рамках 0,25 ставки на должностях доцента и других профессорско-педагогических должностях. Итого, вы отрабатываете пять лет непрерывно в вузе, два года вы непрерывно работаете в должности доцента на 0,25 ставки как минимум, имеете ряд публикаций, имеете ряд учебных и учебно-методических изданий, вы читаете курс лекций на высоком профессиональном уровне. И тогда через факультет, через ученый совет вуза обратиться в ВАК с заявлением на присуждение ученого звания доцента. Как только вы получили звание доцента, вы можете претендовать на должность доцента или на должность профессора.

Может ли человек претендовать на должность доцента или профессора без ученой степени кандидата или доктора наук? Раньше подобные прецеденты были. Сегодня это практически невозможно. Всегда ли должность ассистента, преподавателя или старшего преподавателя значительно ниже ценится по квалификации, чем должность доцента? Нет. Если вуз приглашает людей из бизнеса, из различных министерств и ведомств, которые обладают большим багажом практических знаний и умений, то, естественно, регалий у них нет, что не делает их плохими специалистами в своей области. Нет ничего зазорного в том, что у директора предприятия в вузе буде должность ассистента.

Раньше звание доцента и профессора выдавалось автоматически при защите кандидатской или докторской диссертации. Сейчас эти процессы разграничены для того, чтобы держать людей в вузе, потому что непрерывный стаж работы здесь имеет особое значение.

Для получения звания профессора, вам необходимо будет опубликовать не менее 50 научных статей, выпустить ряд монографий и учебно-методических пособий, здесь также есть критерий того, сколько должно быть ВАКовских публикаций за последние три года и прочие бюрократические нюансы о том, сколько лекций должно быть прочитано за поределенный промежуток времени, непрерывный срок работы на должности – все это сохраняется.

В советское время ученые степени и звания ценились достаточно высоко. В современной России степени и звания стремительно обесцениваются, что, безусловно, вызывает огорчение.

Первокурснику: Вуз.Инструкция 1.0

Мне всегда казалось, что нет более уязвимого и потерянного в реальности человека, чем первокурсник в первом своём семестре. Точнее, казалось так не всегда, а начиная со своего первого курса. Потом были сессии, аспирантура, работа преподавателем на несчастном первом курсе и мнение только укреплялось. Представьте себе: человека выдернули из школы и поместили в абсолютно другую среду со странными чертами: группа похожа на класс, те же парты и доска, учебники и злой библиотекарь, те же пары, так похожие на уроки. Но, чёрт возьми, что происходит? Я вам расскажу, что.

То же самое, но про инженеров — ниже. 1:1, пацаны

Это рубрика «Свободный микрофон», в которой сотрудники RegionSoft Developer Studio пишут не о нашей CRM-системе, а могут высказать своё мнение в рамках корпоративного блога. Наша коллега в августе прочитала пост на Хабре и комментарии к нему, не нашла время написать пост-ответ, потом потеряла пост (видимо, его скрыли), в итоге нашла этот самый пост и время. Она трижды была студенткой, дважды — преподавателем в вузе, так что ей слово.

Привет, Хабр! Я не понимаю, что вызвало столько негатива в статье yurij_volkov. Да, подозрительно много текста выделено под конференции, много о самообучении — но главное, много ценного и дельного. Комментарии, конечно, вообще огонь, но и в них есть рациональные зёрна — в частности, про общение и про список из 19 пунктов (там много вечного). На мой взгляд, главная проблема статьи в том, что она не совсем про вуз, а тема-то интересная. Поэтому поговорим о вопросе предметно.

Итак, вы поступили на первый курс желанного или не очень вуза. Чисто теоретически через 5-6 лет обучения из вас должен получиться толковый специалист, готовый работать, производить и вливаться в команду. Но это будет очень непростой путь, утыканный крайне странными объектами. По ним и пройдёмся. Пойдём?

1. Студенты разные

Одногруппники — это те люди, с которыми вы будете проводить больше всего времени. Они совершенно разные: ребята из села и из города, из профильной школы и из обычной, с опытом работы и без, олимпиадники и троечники. Это агломерация взрослых людей с зашкаливающим юношеским максимализмом и своими причинами выпендриться. И это очень, очень круто! Как правильно отметил автор первой статьи, коммуникации решают. На самом деле, причин включиться в общение три:

2. «Вы больше не ребёнок»

Вообще лицемерная фраза, которую вам повторят не раз. При этом, стоит вам накуролесить, прогулять пять пар подряд или нахамить преподавателю (в идеале — декану), тут же найдут ваших родителей и испортят им настроение (а родители потом вам — шкуру). Но в ней есть доля истины — именно в студенческое время вам предстоит научиться работать, зарабатывать, жить на ограниченную сумму (да, я знаю об исключениях, и они не лучшие примеры), выживать в общежитии или на съёмной квартире, управлять своим временем. Даже если вы живёте с родителями и вуз находится в соседнем доме, вы всё равно ощутите значительную степень свободы. Ваша задача — быть ответственным внутри этой свободы и не принимать её за вседозволенность. Минутка морализма, основанного на печальном опыте, окончена, дальше по сути учёбы 🙂

3. Преподаватели разные

И это самое страшное, с чем вы столкнётесь с первого учебного дня. Особенно это касается технических, инженерных, программистских специальностей. Если в школьных учителях ещё сохранялись остатки терпения, корректности и патернализма, то преподаватели считают вас взрослыми людьми, частно тупыми, часто малолетними, редко — равными. Приведу свою полушуточную (на самом деле, очень серьёзную) классификацию профессорско-преподавательского состава, от лучшего варианта к наихудшему).

4. Предметы ненужные

5. Предметы нужные

Здесь всё чётко и однозначно — учиться, понимать, вникать. Особенно это касается инженеров, химиков, айтишников и т.д. (ну и студентов-медиков — интересно, они есть на Хабре?), поскольку полученные знания пригодятся в работе. Обходов и лайфхаков не будет, будут только советы.

Вредный совет. Очень вредный совет. Работает. Жаль

6. Книги живее всех живых

Конечно, для студентов-программистов (и не студентов тоже) Интернет — лучший источник знаний, решений, изящных фич и всего прочего. Но именно книги содержат самые важные детали, которые могут быть упущены в статьях и на форумах. Поэтому обязательно находите книги и используйте их в обучении. Из тех, что помогли мне «войти в айти» и вникнуть в то, как работает программирование, что такое сети и как всё это нужно употреблять в работе:

7. Экзамены

Неотвратимый факт — они придут: при модульной системе чуть раньше, при обычной — чуть позже. Скажу сразу: для любого студента с любым уровнем знаний и опыта экзамен — это огромный стресс. Для первокурсника стресс переходит все границы, потому что такой формат общения с преподавателем в школе почти не встречается. Итак, если вас не освободили и вам предстоит сдавать, вам пригодятся некоторые вещи.

P.S.: если не сдали, не грубите и не устраивайте истерику. Заберите зачётку и спокойно уйдите — вам на пересдачу идти к этому же преподавателю.

Крохотный лайфхак: можно попробовать найти причину и попросить сдать экзамен досрочно. Иногда преподаватели легко соглашаются на это и принимают гораздо менее сурово. На крайний случай, у вас окажется просто лишний неофициальный шанс перед экзаменом. Только не забудьте потом проверить, что оценка есть в ведомости и зачётке!

8. От сессии до сессии живут студенты весело. Студенческая жизнь

В каждом вузе есть студенческая жизнь: творческая, интеллектуальная, научная, профкомовская и т.д. Это довольно весёлый и классный способ общения, который затягивает. Плюс в том, что лояльность к «активу» выше, минус — отнимает время от учёбы и работы. Совет простой: выберите себе что-то выгодное или лайтовое: профком, научное студенческое общество, клуб интеллектуальных игр, совет курса. Так вы будете и на виду, и без ущерба для основного времени. Главный совет: не играйте в КВН, это часто приводит к отчислению, поскольку отнимает колоссальное время, силы, деньги и т.д.

9. Самообразование

Мы все живём в мире острой конкуренции за хорошую работу, а значит, за деньги и за хорошую жизнь. И работодатель выберет более опытного, образованного или хотя бы целеустремлённого и перспективного сотрудника. Вуз окончат все (ну почти), нам с вами нужен вуз++. Для этого нужно уделить себе, родному, чуть больше внимания и засунуть свою лень и прокрастинацию чуть поглубже.

10. Работа

Это очень сложный вопрос. Работодатели не любят учащихся, преподаватели ненавидят работающих и рекомендуют заочку. Работа во время обучения на дневном — не алиби, а отягчающее обстоятельство. Но работать надо — с 3 курса уже железно. Многие ИТ-компании любят «растить студента под себя» и с радостью возьмут вас на половину дня. Воспользуйтесь этим шансом и постарайтесь закрепиться в компании, показать свой интерес, оказаться полезным. Вероятно, вы сможете определиться, хотите ли вы бить тру прогером, тестировщиком или системным администратором. Это позводит вам выбрать нужную узкую специализацию и уделять больше внимания аспектам будущей работы. Ну и деньги, да.

Ещё несколько советов

Студенческие годы — если не лучшие, то одни из лучших это точно. И не стоит их превращать в ту адскую тягомотину, которой была школа. Воспринимайте учёбу как путь в профессию, как начало профессионального пути.

Просьба к читателям Хабра — давайте дополним эту длинную нотацию вашим опытом. Расскажите, что вы закончили, как учились, что вам особенно помогло, какие книги/курсы/лекции и кому рекомендуете? Получится неплохая шпаргалка.

Есть работа в Нижнем Новгороде

Если нужна CRM, пишите и звоните туда же или заходите на сайт.

Как устроен ВУЗ

Самому в следующем году поступать. Попросил знакомого объяснить как все устроено. Надеюсь кому-то пригодится.

Как устроена ординатура в Германии и как в нее поступить?

Никак. Потому что некуда поступать :D. В Германии нет ординатуры, к которой привыкли в странах СНГ: с привязкой к вузу, с поступлением на конкурсной основе, с бюджетными и контрактными вариантами, с небольшой стипендией и т.д.

Зато есть другой вид постдипломного образования с человеческим лицом, прописанной структурой и хорошей зарплатой. И называется он Facharztausbildung, что можно перевести как «обучение врача-специалиста». Да, немцы любят длинные слова. И я сначала расскажу про то, как ординатура устроена, а потом про то, как в нее поступить.

После окончания университета вчерашние студенты идут работать врачами-ассистентами на интересную им специальность. Всего их аж 48 (я посчитал) и для того, чтобы быть признанным врачом-специалистом, нужно 5-6 лет проработать врачом-ассистентом и выполнить все условия, которые прописаны в требованиях к получению специальности.

А это значит следующее:

— обучение на врача-специалиста длится намного дольше, чем в странах СНГ: в среднем 5-6 лет, но может иногда и затянутся.

— никуда «поступать» не надо. Врач-ассистент уже не студент и заключает рабочий договор уже с конкретной больницей.

— Никаких контрактов/бюджетов. Только рабочий контракт, только хардкор.

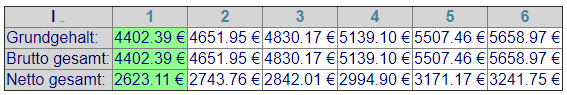

— Человек не учится, человек работает. А за работу платят деньги: около 4.5к евро брутто с первого месяца работы, постепенно зарплата растет и дорастает до около 6к к шестому году.

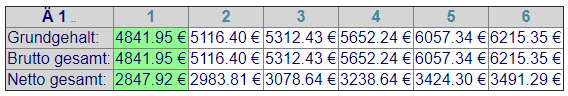

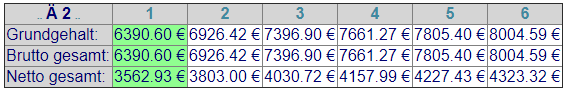

Кстати говоря о зарплатах. В клиниках они практически не зависят от специальности и выплачиваются по зарплатной таблице. Они могут отличаться от больницы к больнице и там могут быть различия в несколько сотен евро. Плюс зарплата зависит от налогового класса, от того, женат/замужем человек или нет, количества дежурств, переработок и т.д.

Вот так выглядит зарплата неженатого врача-ассистента без детей за первые 6 лет работы до и после вычета налогов.

А вот так в университетской клинике.

А вот так выглядит зарплата врача-специалиста в университетской клинике. Но зарплата там повышается уже не каждый год, а раз в несколько лет. Плюс зарплаты регулярно растут на 1-3% каждый год.

Еще есть возможность уйти в частный кабинет, будучи уже врачом-специалистом. Либо выкупить/основать свой, либо устроиться к кому-то в чужой кабинет. И там зарплаты могут быть от и до, зависит от специальности, конкретного кабинета, сколько часов работать и т.д. Но это отдельная тема со своей спецификой.

А теперь о структуре Фахарцтаусбильдунга.

Для каждой специальности есть план, ГДЕ и СКОЛЬКО работать, и ЧТО делать.

Основа ГДЕ и СКОЛЬКО— это ротации. Нельзя прийти на какое-то отделение в больницу, остаться там на 5 лет, а потом выйти врачом-специалистом. Везде нужно менять отделения и иногда даже специальности. К примеру:

Ассистент-анестезиолог должен проработать 60 месяцев, из них:

— 48 месяцев в анестезии, из них до 12 месяцев могут зачесть из другой специальности

— 12 месяцев в интенсивной медицине

Ассистент-невролог должен проработать 60 месяцев, из них:

— 24 месяца на отделениях неврологии

— 12 месяцев в психиатрии

— 6 месяцев в неврологической интенсивной терапии

+ могут зачесть время в других специальностях или в частном неврологическом кабинете

Ассистент-кардиолог должен проработать 72 месяца, из них:

— 36 месяцев в кардиологии, из них минимум 24 месяца на отделении

— 24 месяца в других специальностях внутренней медицины

— 6 месяцев в интенсивной терапии

— 6 месяцев в приемном отделении.

Ассистент-хирург должен проработать 72 месяца, из них:

— 2 года общего образования, Common Trunk:

— 6 месяцев приемное отделение

— 6 месяцев интенсивная терапия

— 1 год ротации в какую-то из хирургических специальностей

— 4 года специального образования, Special Trunk, где человек уже выбирает специальность: общая/висцеральная/торакальная/кардио- и т.д. хирургия

Что очень приятно: во многих планах есть пустые места или же уточнения про то, что столько-то месяцев могут зачесть из таких-то специальностей. А это значит, что человек может в процессе передумать и поменять специальность, потому что понял, что кардиохирургия не его, и он хочет стать кардиологом. Но если он уже отработал полгода в интенсивной терапии и полгода в приемном отделении, то это время ему засчитают, и в итоге его обучение на кардиолога будет длиться не 72 месяца, а 60. Для каждой ротации прописано, какие вариации возможны и что откуда могут засчитать.

Анестезиолог должен сделать 1800 наркозов, из них

— 300 при абдоминальных операциях

— 50 у детей до 5 лет

— 50 во время родов, из них 25 во время кесарево

— 20 с использованием видеоларингоскопа

Кардиохирург должен самостоятельно провести:

— 40 коронарных шунтирований

— 25 операций на клапанах сердца

— 25 установок водителей ритма

и т.д. Список далеко не полный.

В каждом документе четко прописано, сколько и чего нужно сделать, что человек должен уметь и т.д. Это касается в том числе и вещей, которые нельзя посчитать (какая досада), а ля «знания о рисках и преимуществах разных видов наркоза». Все это должно быть задокументировано. В одной больнице я встречал, что анестезисты собирают штрихкоды с каждого наркоза, который они сделали, а в другом месте больница сама ведет электронный учет, кто и что сделал.

И вот когда ассистент все выполнил, собрал и доказал, тогда его допускают к экзамену на врача-специалиста.

И вот когда ассистент все выполнил, собрал и доказал, тогда его допускают к экзамену на врача-специалиста.

Окей, с организацией постдипломного образования разобрались. Теперь вопрос: как туда попасть?

Очень многие студенты остаются работать там, где они проходили часть своего практического года. Если тебе нравится больница, условия работы, ты уже знаешь коллектив и тебя все устраивает, то почему б и не остаться работать там дальше?

Дело в том, что в Германии сейчас царит недостаток врачей. Лет 30 назад ситуация была совершенно иной: там получить некоторые специальности было сложно, а если у врача не было кандидатской степени, то его резюме могли просто выкинуть в мусор не прочитав (реальная история знакомого врача). Но сейчас недостаток приводит к тому, что можно пойти на любую специальность, кандидатская перестала быть обязательным условием, и в некоторых совсем уж проблемных специальностях людей завлекают дополнительными плюшками.

— отток специалистов за границу

— старение общества, из-за чего повышается потребность в врачах

— высокие стандарты обучения студентов в вузах, из-за чего просто так количество студентов не увеличить. Но при этом желающих много, поэтому требования для поступления очень высокие. Это стараются компенсировать за счет того, что открывают новые факультеты в новых вузах, а некоторые вузы открывают по два медицинских факультета, на которых распределяют студентов. Но это очень небольшие изменения, и нужно время, чтобы они сработали.

Для этого нужно быть готовым:

— Пройти все круги бюрократического ада и сразиться с немецкой бюрократией

— Сдать языковой экзамен на В2 и сдать экзамен на медицинский немецкий

— Сдать аналог третьего госэкзамена для немецких студентов: устный экзамен по внутренней медицине, хирургии и еще 1-2 предметам

Это сложно, но это посильно и я знаю много людей, которые прошли через это и успешно работают. Пару лет назад я познакомился с одной девушкой из Украины, которая работала в небольшой больнице анестезиологом, а месяц назад я встретил ее в одном из крупнейших в Европе центров кардиохирургии, где у меня было занятие, а у нее первый рабочий день.

Я не разбираюсь в том, что и как нужно конкретно делать для того, чтоб из стран СНГ начать работать в Германии :D. Я сам ведь учусь в немецком вузе с первого семестра и только в общих чертах знаю, что нужно делать, если у тебя иностранный диплом.

Но я знаю кое-что получше: я знаю тех, кто знает!

— «Блог билирубина» в жж

— Группа в вк «наши врачи в Германии»

— Ютуб-канал «Работать врачом в Германии Natalia Dähne»

И наверное другие источники, о которых я не в курсе, но которые точно существуют. В любом случае без гугла никуда.

Неадекватные преподаватели в вузе

Добрый день, пикабушники. На волне про неадекватных преподавателей вспомнил и свою историю.

А вот моему младшему брату не повезло в этом плане, и история будет как раз про него.

В чем заключалась ее неадекватность? По ее мнению, на каждом семинаре каждый студент должен отвечать латинские слова и цитаты, требование вполне адекватное, если бы не одно «но», она не всех спрашивала, даже если студент тянул руку. Спрашивала в основном девушек, ребят практически не спрашивала. Те студенты, кого она не опросила за семинар получали задолженность, которую нужно было отсчитать у нее в определенный день и время.

На занятия по отработке задолженностей она никогда не приходила.

Настало время зачета. Надо ли говорить, что тех ребят у кого была хоть одна задолженность она не допустила к зачету, хотя по положению вуза до зачетов допускают всех, даже если есть семинарские задолженности.

Так было 3 раза, на последний 4 раз, мой младший брат был уже не себе от злости, так как он выучил назубок свыше 100 слов по латыни и около 25 латинских цитат.

Он мне прямо сказал, если эта тварь будет опять над ним издеваться (она имела свойство передразнивать студентов, когда они отвечают ей слова) или оскорбит кого-то из родственников (во время ответа, она еще и оскорбляла родителей называя их убогими, которые воспитывают дебилов, не знающих ее любимую латынь), то он оторвет ей голову и ему будет все равно на посадят его или нет.

Брат с 4 попытки сдал зачет, но столько негатива про человека он ни разу не говорил.

P.S: латынь мой брат забыл сразу после сдачи предмета, в силу ее ненужности. Кто-то из ребят ей умудрился сдать зачет аж с 7 попытки.

А у вас были истории с неадекватным преподавателем?

Ответ на пост «Эх, образование, куда ты котишься?»

Не совсем ответ на пост, скорее на ветку комментариев о высших учебных заведениях.

Немного нытья о том, что раньше было лучше.

Мой факультет (не буду обобщать про ВУЗ) считается одним из ведущих в городе (скорее даже, в области, если не в ЮФО). Обычно говорят, что если человек учится на мехмате ЮФУ, то у него личной жизни, работы и любых человеческих благ быть не должно: человек науки всё-таки.

Такую славу мехмат себе получил за долгие годы плодотворной работы, хороших выпускников и заслуженных научных деятелей на кафедрах. Наш Гуров, вон, учителя России в этом году забрал.

Реальность же такова, что над этими словами остаётся смеяться. Может, раньше люди здесь действительно учились, теперь здесь по большей части отдыхают. И если мои одногруппники и товарищи по идеям отдыхают от сессии до сессии, а на сессии всё-таки что-то делают, то многоуважаемые студенты из ближнего зарубежья, коих пришло целых 2 группы (порядком 40-50 человек для набора 300 человек/год), ведут себя, как истинные дети Чингисхана.

Были даже товарищи, которые кочевали между двумя профилями: огребли на сессии чистой математики, перевелись на математику-информатику, снова чистые.

У ректора будут набиты карманы, а старой гвардии мехмата снова выслушивать на русско-узбекском суржике, почему же им нужно ставить зачёт этой ораве.

Не знаю, как дела в ростовском меде, но если там тоже можно пройти пять лет бакалавриата, не выучив ни слова, то в Ростове больше не где взять выпуск специалистов, разве что «специалистов».

Про пластическую хирургию

Сидим как-то на лекции по пластической хирургии, посвященной области лица.

Рассказывают типичный клинический случай. Женщина пришла к пластическому хирургу с желанием изменить разрез глаз для их визуального увеличения. Лектор, сопровождая свою речь слайдами презентации с фотографиями, показывает ход операции по блефаропластике, проводившейся этой женщине.

Поднимаю руку, задаю вопрос: «Но почему вообще была этой женщине проведена эта операция. Ведь не вызывает сомнений, что это не глаза у нее слишком маленькие, а лицо слишком большое, потому что женщина толстая.» Сзади доносятся смешки, конечно, но против фактов не попрешь. Можно было бы заменить политкорректно слово «толстая» на «обладающая избыточной массой тела», но что бы это изменило? Продолжаю свой вопрос: «Логичнее было бы посоветовать ей похудеть, либо тогда уж порекомендовать провести хирургическую коррекцию лишнего веса.» Простодушно улыбающийся лектор ответил, что заказчиком является пациентка, и пластическому хирургу не следует указывать на недостатки пациента, ведь сам человек может не считать это недостатком.

Альтруистический патриотизм с периодическими всплесками неврастении.

У нас давно все говорят о том, что надо «больше современного» и «больше практически оправданного» в образовании. И чиновники от образования, вводят новые правила, пересматривают программы и подходы, но все это «не взлетает».

Расскажу на практическом примере.

Но поскольку я считаю себя патриотом, я реально считаю что я что-то должен делать полезного для нашего общества и потомков. Я преподаю параллельно в государственном ВУЗе, некоторые инженерные и математические дисциплины, в которых считаюсь очень опытным экспертом-практиком.

Как это выглядит изнутри?

Все просто. Есть учебный план, в нем есть специализация. Тебе предлагают взять на себя некоторые предметы из этой специализации, и составить учебную программу по предмету.

Понятное дело что на программу есть 100500 инструкций и правил, которые ты должен выдержать.

Причем понятное дело, что все должно быть методически обосновано и материал должен быть выверен и рецензирован.

1. Ты можешь мега-передовую программу написать «по последнему слову», но ты должен ее обосновать ссылаясь на русскоязычные источники, известных у нас авторов.

К этому добавляется полное отсутствие внутренней системы деловой коммуникации у чиновников. Тебя начинают гонять от одних к другим, сами путаются в требованиях, сами ссылаются на какие-то сомнительные «устные указания», и прочее.

Неужели нельзя привести все требования к состоянию «реальной полезности»?

Получается что вся это деятельность, одной фразой: «Альтруистический патриотизм с периодическими всплесками неврастении. «

Господа профессиональные преподаватели, вам надо памятники ставить при жизни, всем.

Ох, опять что-то много букв, извиняюсь.

Но много-много еще можно об этом рассказывать.

Про изучение иностранных языков

Пара постов (тыц и тыц) сподвигла и меня на описание своего опыта изучения немецкого языка. Может и пойдет на Pikabu новая волна.

В школе мне достался неплохой преподаватель, даже очень хороший. Алла Вениаминовна, наша классная, в предпенсионном возрасте, но с неплохим багажом знаний и парой стажировок в ГДР в советские времена. В меру строгая, в меру справедливая, умевшая готовить школьников для поступления на факультет романо-германской филологии. В дальнейшем ее уроки спасли меня в институте.

Итак, институт (поступал в институт, учился в академии, сейчас это уже университет). Агрономический факультет. Агрономический, то есть среди студентов были и такие, у которых немецкий язык в сельской школе преподавал военрук. А что, он в молодости в ГДР служил, пару слов знает.

Наш декан, принципиальнейший человек, не допускал студента до сессии, если у него был хотя бы один незачет. Немецкий был единственным исключением за пять лет. На первом-втором курсе у многих неготовых к занятиям студентов часто прокатывала отмазка «немецкий учил. «

Попытка старшего курса набить ему морду закончилась тем, что ребята сделали для себя неприятное открытие: оказывается Ганс имел разряд КМС по боксу. Кстати, никаких репрессий для тройки тех, кто получил по морде не последовало, а вот для четвертого, успевшего сбежать. вопросы по каждому заданию и куча отработок.

Наибольшим удивлением стал для меня случай в середине пятого курса (к тому времени я уже прошел стажировку в Германии, но еще не ездил туда учится). Ко мне подошел студент-второкурсник и спросил:

— слушай, а Ганс вообще пятерки на экзамене ставит?

— ну, раз в два-три года одну пятерку может и поставить.

— нет, ты лично такого человека знаешь?

— ну, знаю, я у него сумел пятерку получить.

— да он мне четверку автоматом предлагает.

/https://iqvector.ru/static/contents/interesting/65/36/65369623cd745a5a2f2632989b642765.jpeg)