Как вы понимаете выражение послушники ясновидца

ПОСЛУШНИК

Смотреть что такое «ПОСЛУШНИК» в других словарях:

послушник — См … Словарь синонимов

ПОСЛУШНИК — ПОСЛУШНИК, в христианстве лицо, готовящееся к пострижению в монахи. Послушник живет в монастыре, подчиняется игумену и в соответствии с монастырским уставом исполняет различные послушания … Современная энциклопедия

ПОСЛУШНИК — ПОСЛУШНИК, а и ПОСЛУШНИК, а, муж. Прислужник в монастыре, готовящийся к пострижению в монахи. | жен. послушница, ы и послушница, ы. | прил. послушнический, ая, ое и послушнический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 … Толковый словарь Ожегова

послушник — послушник, послушница и допустимо послушник, послушница … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Послушник — ПОСЛУШНИК, в христианстве лицо, готовящееся к пострижению в монахи. Послушник живет в монастыре, подчиняется игумену и в соответствии с монастырским уставом исполняет различные послушания. … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ПОСЛУШНИК — лицо, готовящееся к пострижению в монахи; воспитанник в монастыре … Большой Энциклопедический словарь

ПОСЛУШНИК — ПОСЛУШНИК, послушника, муж. (церк. Человек, живущий в монастыре и готовящийся принять монашество, прислужник в монастыре. «Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником.» Достоевский.… … Толковый словарь Ушакова

Послушник — М. Нестеров Послушник с крестом Послушник (послушница) в русских православных монастырях лицо, готовящееся к принятию монашества … Википедия

послушник — а; м. Прислужник в монастыре, готовящийся стать монахом. Монастырские послушники. Пойти в послушники. ◁ Послушница, ы; ж. Поступить в монастырь послушницей. * * * послушник лицо, готовящееся к пострижению в монахи; воспитанник в монастыре. * * *… … Энциклопедический словарь

послушник — а, м. Прислужник в монастыре; человек в монастыре, готовящийся стать монахом. ► Алёша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его пос лушником. // Достоевский. Братья Карамазовы //; Вы монах? Да с,… … Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков

Что такое послушание и кто такой послушник? Послушание в монастыре

Что такое послушание? Ответить на этот вопрос совсем не просто. С одной стороны, оно является одной из самых главных добродетелей христианина и при этом одним из основных требований к его личности. С другой – слово «послушание» вызывает у многих либо осознанный, либо неосознанный протест. Ведь в каждом человеке самой природой предусмотрены механизмы, вызывающие сопротивлению принуждению. Услышав только одно слово «послушание», у многих сразу же мысленно возникает самый крайний вариант, предполагающий отказ от собственной воли. Так что же это за понятие? Как его разъясняет церковное учение?

Определение понятия

Что такое послушание? В православной церкви под этим термином понимают исполнение приказаний определенного рода. Само слово «послушание» уже означает повиновение и покорность. В церковной практике данный термин означает определенную работу или обязанности, которые возлагаются на послушника монастыря или монаха. Выполняет он их во искупление какого-либо поступка или греха. Тогда на человека налагаются молитва и послушание.

Для обычных людей значение этого слова заключается в формировании определенной позиции, основанной на убеждении. Другими словами, при ответе на вопрос «что такое послушание для рядового гражданина?» можно дать разъяснение, что это некий порядок, который заключается в подчинении нижестоящего сотрудника вышестоящему.

Однако этот термин все же в первую очередь имеет отношение к жизни в монастыре. Переносить его чисто механически на обычный мир не стоит.

Достижение счастливой жизни

Вряд ли найдется человек, который бы не желал для себя здоровья и благополучия, удачного брака, послушных и хороших детей, мира на нашей планете, покоя в сердце и многих других благ. В отношении верующих людей здесь же можно упомянуть о получении благодати, спасении и единстве с Творцом. Многие стремятся к этому, прикладывают все свои силы и старания, но желаемого результата так и не получают. Тайну неудач раскрывает нам Библия. От первых ее страниц до последних можно проследить одну закономерность. Она заключается в получении благословения Бога через послушание ему.

Конец земному раю и счастливой жизни наступил еще во времена Адама и Евы. Эти первые люди выразили непослушание Духовному Отцу. Этим они положили начало бедствиям всего рода человеческого. И так было до тех пор, пока Иисус Христос не искупил людей своим послушанием Отцу Небесному. Этим он дал возможность тому, кто покорен Его сердцу, вернуть для себя потерянный рай, но только не земной, а небесный.

Определение послушания

В чем заключена суть этого понятия? Как уже было сказано выше, значение слова «послушание» сводится к покорности и повиновению. Это понятие является доказанным на деле подчинением своей воли указаниям другого.

Обучение послушанию

Бог всегда стремился создать между собой и человеком правильные взаимоотношения. Сразу он учил его, а после испытывал послушание своему Слову. И если человек терял Высшее благословение, то он тут же обрекал себя на несчастное существование, в дальнейшем оказываясь на Божием суде. Так было в период допотопного мира, так продолжается и сегодня.

Этот вопрос затрагивает и Библия. В ней говорится о том, что, выводя народ из Египта, Бог дал ему на горе Синае закон. Это заповеди Божьи, исполнение которых позволит людям жить в благословении и счастливо. С тех пор прошло много времени. Израильский народ получил для себя Ханаанскую землю. Однако принцип послушания и сегодня остается для всех неизменным.

Познание Бога

Оно в первую очередь становится понятным при изучении Священного Писания. Тот, кто совершает любой выбор или действие, которое противоречит этому канону, не подчиняется воле Божьей.

Но познать Священное Писание невозможно вне Святого Духа и вне Церкви. Примером тому является сектантство. Эти отступники Евангелия придерживаются превратных толкований Святой Книги, отходя от Бога и толкая себя к гибели. Только Священное Писание должно являться для человека тем источником, который ежедневно станет утолять его жажду. Только из Евангелия мы узнаем волю Божью и сможем найти ответы на многие свои вопросы.

Суть послушания

О послушании в Библии говорится как о чувстве, проявлять которое человек должен лишь к тому, кого знает. И это вовсе не является унижением. Ведь за послушанием всегда стоит Бог. И нет ничего стыдного в том, чтобы прислушаться к чьему-либо совету. Ведь вполне возможно, что Бог испытывает человека таким образом. В Библии указывается и на то, что послушание не является постыдным и для самого Господа. Творец земли и неба снизошел, удовлетворяя просьбе человека. Моисей заступился за свой народ, и Бог не воспротивился этому. И если послушание является вполне допустимым для Господа, то это нормально для каждого из нас.

Соблюдение заповедей

Если послушать проповедь о послушании, то становится ясно, что Господь вовсе не настаивает на нем. Он лишь указывает на то, чего он ожидает от людей, не заставляя их исполнять его законы и не принуждая их к этому. Послушание, как правило, исходит из духовного единения с Богом. Именно поэтому всякий раз, когда в проповеди звучит слово «ученичество», то возле него обязательно присутствует «если».

Господь не дает правил. Он лишь указывает на нормы. И совершенно очевидно, что тот, кто любит Его, будет выполнять все заповеди беспрекословно. И только тогда откроются для души послушника все Божьи откровения, которые невозможно познать ни размышлениями, ни с помощью философии.

Не секрет, что каждый человек стремится к благодати. А мера ее роста напрямую зависит от послушания Господу. На тех, кто послушен, Бог ставит печать покоя, которая является свидетельством глубокого умиротворения

Как не сбиться с пути?

С самых древних времен и по сегодняшний день, вплоть до Второго Пришествия, всегда были и есть святые отцы – сосуды Святого Духа. Они жили и живут согласно воле Божьей и могут обучить познанию цели каждого христианина других. Тому же, кто уже обрел такого старца и во всем слушается его, можно сказать, что он самым прямым путем направляется к Богу. И дорога эта лежит через христианский монастырь.

Конечно, познать волю Божью может и простой мирянин. Однако достичь этого все же нужно другим способом. Нужно стать монахом и при этом придерживаться границ послушания. Каковы они? Такими границами являются заповеди Божьи. Все, что противоречит им, не может идти от Создателя и, следовательно, не должно исполняться.

Служение Богу

Что это за человек, который решил посвятить свою жизнь Всевышнему? Какую он преследует цель?

Для того чтобы стать монахом, человек должен принести Богу обеты. Шаг этот очень серьезен, ведь обратного пути после него нет. Чтобы не совершить роковой ошибки и не разочароваться в содеянном, каждого, кто пришел в монастырь, обязательно испытывают в течение длительного времени. Для этого предусмотрено несколько этапов. Каковы же ступени монашеской жизни?

Как же сделать первый шаг и занять место послушника в монастыре? Для этого нужно начать с трудника. Как правило, на имя иеромонаха монастыря при этом пишут рассказ о себе. В том случае, если просьба будет удовлетворена, человек приезжает в монастырь со своей рабочей обувью и одеждой.

Такой путь к Богу являлся реальным для всех православных людей не только в прежние времена, существует он и в 21 веке.

Условия послушничества

Стоит иметь в виду, что человек, который пожелал посвятить свою жизнь монашескому подвигу, должен быть свободен от любых связей с обычным миром и обязательств перед другими людьми. Например, он не может оставить без помощи престарелых родителей, свою семью, а также несовершеннолетних детей. Не должно быть у него долговых и прочих гражданских обязательств. И если с обычным миром какие-либо отношения имеются, то разрешить их следует еще до того, как уйти в монастырь.

Что должен делать кандидат на постриг? Послушнику следует неукоснительно придерживаться устава. Кроме этого, он должен участвовать в Таинствах Церкви и в богослужениях. Одним из занятий такого человека также являются монастырские послушания.

В этот период будущие монахи должны всецело следовать указаниям своего духовного наставника и самого игумена. Это также и время, когда человеку следует особенно тщательно следить за своими помыслами и за собой. Ведь в такой период создается основа его будущей жизни.

Монашество является особым видом подвига, особым призванием. Человек начинает восхождение к Богу по разным причинам, однако цель у него всегда одна. Монах, согласно Евангелию, стремится к нравственному совершенствованию и стяжанию благодати Святого Духа. И к этому он идет путем отсечения собственной воли, оставления привычного мира, путем усиленного труда и молитв.

Работа в монастыре

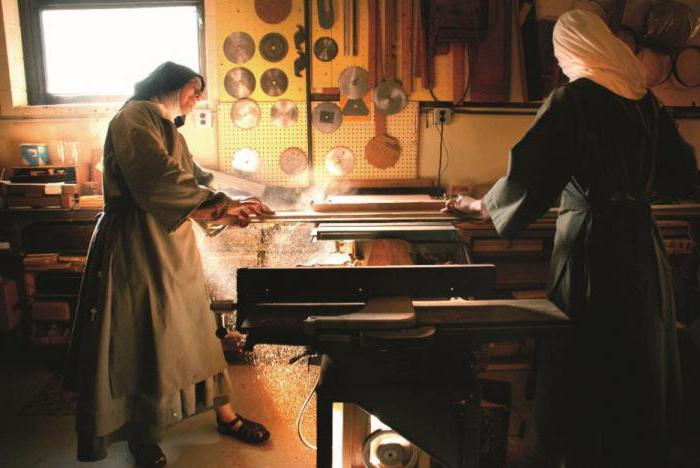

Послушанием называют различную работу в монастыре. Но какой бы она ни была, она обязательно будет связана с организацией богослужения и внутренней монастырской жизни. Это может быть церковное пение или работа в храме, на кухне, в хлебопекарне, на огороде, в коровниках, а также в различных мастерских (иконописной, пошивочной и т.д.) В монастыре востребованной становится практически любая профессия.

Служить во благо обители является особым Божьим призванием. Но не стоит думать о том, что жизнь в монастыре очень трудна. Тяжелым здесь являются не труды, а изменение своей воли. Ведь послушнику предстоит в безропотной покорности делать все что прикажут ему сестры, братья или отцы. Наградой всему этому станет смирение, мир и душевный покой.

Посвящение

Из-за неправильного отношения к тем послушаниям, которые налагаются в монастыре, человек может оставить этот спасительный и благодатный путь. Тогда он покидает обитель. Но всем, кто намерен принять постриг, следует понимать, что исполнение послушаний является не чем иным, как жертвенным служением Богу и братии. Это и позволяет исполнять заповеди Христовы.

Но одного послушнического труда мало. Этот период в жизни человека должен сопровождаться постоянными молитвами, которые являются основой монашеской жизни.

Во время послушания человек должен деятельно и внимательно изучать каноны Священного Писания, а также аскетические творения, созданные святыми отцами. Это, например, «Поручения», написанные аввой Дорофеем, «Оглашения» Феодора Студита преподобного и т.д.

При принятии новоиспеченным послушником подрясника совершается определенный обряд. Его называют «перемена риз», а также «совлечения мира». Трудница или трудник при этом должны положить три низких поклона перед Алтарем и один игумену или игуменье, приняв из его или ее рук четки, скуфью, монашеский пояс и подрясник. Начиная с этого времени, человек перестает носить мирскую одежду.

Порой данная церемония проводится с использованием дополнительных действий. Если это предусмотрено уставом обители, то послушника облачают в клобук и рясу. Делают это с письменного согласия будущего монаха. С этого момента послушника называют иноком или рясофорным. Подобный чин налагает на человека большую ответственность.

За прохождением послушничества всегда внимательно наблюдает игумен. И только после того как он увидит готовность человека принять ангельский образ, он сам или вместе с Духовным собором представляет кандидата в письме к правящему архиерею. В этом послании испрашивается благословение человека на монашеский постриг.

Период послушничества является особым в жизни каждого из будущих монахов. После многие с любовью вспоминают это время. Ведь послушание вовсе не является жертвоприношением. Все совершается по собственной воле с получением взамен великой благодати. Именно поэтому каждому будущему монаху стоит повиноваться своим наставникам, заботящимся о душе послушника.

Конечно, под послушанием в монастыре понимают выполнение тех или иных работ, на которые людей благословляет игумен. Однако более всего это направление должно быть рассмотрено в качестве основной оставляющей духовной жизни братвы обители, а также главным путей к спасению человека.

Каждый послушник стремится понять Божью волю. Именно поэтому он усердно трудится над своими желаниями и над собой. Бог хочет, чтобы каждый будущий монах осознал Его волю. А раскрываться и проникать в послушника она будет благодаря духовно опытным людям, а также через жизненные обстоятельства, совесть и исполнение заповедей Божьих.

Заключение

Так что же такое послушание? Это основа христианской религии, которая предполагает непрестанное сотрудничество человека и Бога. Оно позволяет Всевышнему преображать людей и пребывать в них.

Виды послушания многогранны. При этом все они будут зависеть от Божественного Промысла. Послушание можно рассматривать в разных аспектах. Это может быть терпение скорбей, отпущенных Богом, или же прохождение особого вида подвига с одновременным исполнением советов опытного духовного наставника или старца, обладающего даром рассуждения и прозорливости. Но, как бы там ни было, все имеющиеся виды послушания объединяются исполнением и взысканием Божественной воли.

На пересечении поэтических традиций: книга Д. Самойлова «Весть»

В статье рассматривается своеобразие поэтической книги Д. Самойлова «Весть». Доказывается, что поэт вступает в поэтический диалог не только c A. Пушкиным, а с целым рядом русских поэтов. Это создает многоголосие этой книги, автор которой выступает наследником большой поэтической традиции. Основной формой наследования является изысканная аллюзия, которая свидетельствует о мастерстве Д. Самойлова.

Ключевые слова: поэтическая традиция, интертекст, алюзия, диалог.

У статті розглядається своєрідність поетичної книги Д. Самойлова «Вість». Доводиться, що поет вступає у поетичний діалог не лише із О. Пушкіним, а з цілою низкою російських поетів. Це створює багатоголосся цієї книги, автор якої виступає спадкоємцем великої поетичної традиції. Основною формою наслідування є вишукана алюзія, яка свідчить про майстерність Д. Самойлова.

Ключові слова: поетична традиція, інтертекст, алюзія, діалог.

In the article originality of poetic book of D. Samoilov is examined «Vest». It proves that the poet enters into a poetic dialogue not only with O. Pushkin but with a number of the Russian poets. It creates polyphony of this book the author of which comes forward the heir of large poetic tradition. The basic form of inheritance is refined allussion which testifies to D. Samoilov’s mastership.

Key words: poetic tradition, intertext, allusion, dialogue.

Книга Д. Самойлова 1970-х гг. «Весть» открывается стихотворением, в котором отчетливо определена иная, не пушкинская, традиция:

И смутный мой рассказ,

И весть о нас двоих,

И верное реченье,

Как только станут в стих,

Приобретут значенье… [1, с. 200].

Здесь слышна реминисценция из стихотворения М. Лермонтова «Есть речи – значенье». Но строй и этой книги – пушкинский, и в ней немало стихотворений свидетельствуют о важной роли Пушкина в творчестве поэта. Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать своеобразие поэтической книги Д. Самойлова «Весть» и выявить в ней формы следования разным поэтическим традициям. Речь идет, прежде всего, о небольших стихотворениях, посвященных теме поэта и поэзии. Здесь нет ни цитат, ни реминисценций из произведений Пушкина, однако выражены близкие к его пониманию мысли о силе поэтического слова и сущности поэзии. Скажем, в стихотворении «Поэзия пусть отстает…» поэт подчеркивает вечную ценность поэзии: «И в грудь поэзии падет / Все то, что живо» [1, с. 214]. Трудно говорить о том, что эта метафора родилась под влиянием Пушкина, но и у великого предшественника есть такой образ: «… и мне богини песнопенья / Еще в младенческую грудь / Влияли искру песнопенья…» [2, с. 92].

Диптих «Стихи о Дельвиге», напротив, отсылает именно к пушкинской поре и творчеству. Как известно, у Пушкина есть несколько стихотворений, посвященных другу. Д. Самойлов не только контаминирует реминисценции из них, но и передает само пушкинское отношение к «парнасскому брату». Дельвиг… Лень… Младая дева… [1, с. 215].

В послании Пушкина «Дельвигу» (1817) уже в первой строке используется слово «лень»: «Любовью, дружеством и ленью…». О невероятной лени Дельвига много писали и современники, потому это слово уместно в произведении, написанном о нем. «Младая дева» отсылает, вероятно, сразу к нескольким текстам: и к 4 главе «Евгения Онегина» («Сменит не раз младая дева / Мечтами легкие мечты!»), и к «Бахчисарайскому фонтану», и к др. Думается, однако, что и это словосочетание является сигналом для аналогии с пушкинским наследием. Однако в дальнейшем Д. Самойлов разворачивает индивидуальный образ поэта:

Засыпай, окутан ленью.

В окнах – снега белизна.

Для труда и размышленья

Старость грубая нужна [1, с. 215].

Во втором стихотворении диптиха образ Дельвига уточняется:

«Закуривай табак, налей себе вина, / Поверь бессоннице и сочиняй полночи» [1, с. 215]. Для Д. Самойлова поэтическое наследие Дельвига оказывается важным и само по себе, и как принадлежащее пушкинской плеяде:

Нет-нет, не зря хранится идеал,

Принадлежащий поколенью.

О Дельвиг, ты достиг такого ленью,

Чего трудом не каждый достигал! [1, с. 215].

В диптихе центральной становится тема времени, его неспешного течения. Не случайно в первом стихотворении использовано риторическое восклицание: «И к чему, на самом деле, / Нам тревожить ход времен!», а во втором – риторический вопрос: «Две жизни не прожить. А эту, что дана / Не все равно – тянуть длиннее иль короче?» [1, с. 215]. Течение времени у Дельвига было иным, чем у Пушкина или его современников: он прожил удивительно мало, умер от тифа ранее Пушкина, но оставил заметный след в истории русской литературы. Стихотворение Д. Самойлова завершается философским обобщением:

И в этом, может быть,

итог

Почти полвека,

нами прожитого, –

Промолвить Дельвигу

доверенное слово

И завязать шейной платок [1, с. 216],

которое, думается, прокладывает мысль к современности, которой такой, «дельвиговский» тип художественного мышления оказался чуждым.

Стихотворению «Ночной гость» снова предпослан пушкинский эпиграф: «Чаадаев, помнишь ли былое? А. Пушкин» [1, с. 217]. Д. Самойлов не сохраняет пушкинское написание «Чадаев» из стихотворения «Чаадеву («К чему холодные сомненья?») [2, с. 214]. В стихотворении снова три плана, и этим оно напоминает «Пестель, поэт и Анна». Здесь спящая Анна как бы оттеняет ночной разговор лирического героя и неожиданного гостя:

Анна спит. Ее сновиденья

Так ясны, что слышится пенье

И разумный их разговор [1, с. 217].

Д. Самойлов создает картину, где «спят все»: «чада мои и други», «Анна спит», «молодой поэт Улялюмов», «все шумы и звуки», даже «камины, соборы, псальмы, / Спят шандалы, как написал бы / Замечательный лирик Н.» [1, с. 217]. Можем высказать предположение, что под «лириком Н.» Д. Самойлов подразумевает Н.А. Некрасова, в поэме которого «Кому на Руси жить хорошо» используется это слово: «Коморочка под лестницей: / Кровать да печь железная, / Шандал да самовар» [3, с. 319].

Ночной гость не назван, однако по некоторым деталям можно предположить, кто это. «Незнакомец стоял в дверях. / Он вошел, похож на Алеко. / Где-то этого человека / Я встречал. А может быть – нет» [1, с. 218]. В разговоре он произносит: «Неужели возврат к истокам / Может в этом веке жестоком / Напоить сердца и умы?» [1, с. 218]. Д. Самойлов использует отрывок цитаты из «Памятника» Пушкина («век жестокий»). Эти детали дают возможность говорить о том, что к поэту нынешнего времени явился первый русский поэт. Здесь высказывается мысль о смещении времени, которая во многом объясняет временные особенности «пушкинских» стихотворений Д. Самойлова.

И не надо думать о чуде.

Ведь напрасно делятся люди

На усопших и на живых.

Мне забавно времен смещенье.

Ведь любое наше свершенье

Независимо от времен [1, с. 218].

Стихотворение «Ночной гость» посвящено невозможному событию, а разговор о поэзии вышел «о том, что есть». Поэт декларирует свое поэтическое кредо: «Ничего не прошу у века, / Кроме звания человека, / А бессмертье и так дано» [1, с. 218]. Это философское стихотворение как бы уточняет «пушкинские» стихи Д. Самойлова, добавляет штрихи к его пониманию сущности поэтического творчества, смысла жизни, участи поэта.

Их продолжает, углубляет стихотворение Д. Самойлова «Другустихотворцу». Напомним, что пушкинское произведение 1814 г. называется «К другу-стихотворцу» [4, с. 9 – 11], и поэт, несомненно, вступает с Пушкиным в диалог. Это послание другу-стихотворцу нового времени, нового века, и Д. Самойлов продолжает высказанные предшественником мысли о поэтическом творчестве, только в ином аспекте. Он пишет о смене поэтических поколений, о том, что даже «юный внук стихи строчит из-под полы»: «Их надобно признать. И надо потесниться. / Пора умерить пыл и прикусить язык» [1, с. 244]: Иному поколенью

Дано себя познать и тратить свой запал,

А мы уже прошли сквозь белое каленье,

Теперь пора остыть и обрести закал [1, с. 244].

Если у Пушкина подлинная судьба поэта противопоставляется расхожему мнению о ней: «Не так писатели богаты», «им не даны ни мраморны палаты, / Ни чистым золотом набиты сундуки» [4, с. 10], то у Д. Самойлова речь идет не об этом. Поэт призывает стихотворца подумать о душе и остаться наедине с природой:

И ночью, обратясь лицом к звездам вселенной,

Без страха пустоту увидим над собой,

Где, заполняя слух бессонницы блаженной,

Шумит, шумит, шумит, шумит морской прибой [1, с. 245].

Словосочетание «бессонницы блаженной» прокладывает ассоциативную связь к стихотворению Д. Самойлова «Бессонница», которое напоминает пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» [2, с. 338]. Они написаны молодым поэтом, его герой задается вопросом, отчего бессонница мучает его, отчего тревожит: «От меня чего ты хочешь? / Ты зовешь или пророчишь? / Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу…» [2, с. 338]. В стихотворении Д. Самойлова лирический герой уже умудрен опытом, времена, когда его охватывал мгновенный сон, позади: «Теперь рассветный час встречаю, / Бессонницею обнесен» [1, с. 251]. Бессонница вызывает у него досаду, а не тревожные вопросы: И я не сплю – не от боязни, Что утром не открою глаз.

Лишь чувством острой неприязни

К себе – встречаю ранний час [1, с. 251].

Д. Самойлов использует сходную с пушкинской поэтическую ситуацию, но, как и в других стихотворениях, отталкиваясь от нее, переосмысливает, уточняет, продолжает мысль предшественника, находит в своем ощущении мира сходные или иные чувства.

О том, что это так, косвенно свидетельствует стихотворение «Стансы», которое начинается так:

Начнем с подражанья. И это

Неплохо, когда образец –

Судьба коренного поэта,

Принявшего славный венец [1, с. 253].

Однако подражание – лишь исходная точка, ведь для подлинного творчества нужна «путеводная нить», «И можно ли горла дрожанье / И силу ума сочинить? / И как по чужому каркасу / Свое устроенье обжать? / И можно ли смертному часу / И вечной любви подражать?» [1, с. 253]. Мысль или тема предшественника подсказывают новому поэту идею или настроение, но настоящая поэзия рождается совсем иначе. И только впоследствии понятно, «на что мы похожи и гожи, / И что нам от бога дано» [1, с. 253]. Это стихотворение, ничем не отсылающее к Пушкину, разве что названием, выражает глубинную мысль Д. Самойлова о преемственности и «подражании», которая подтверждена рядом его произведений.

Еще одно известное произведение поэта создано на пересечении пушкинской темы и «слова» Б. Пастернака – «Пусть нас увидят без возни…». Здесь прямо декларируется традиция: «Они / Из поздней пушкинской плеяды» [1, с. 256] и выражается уверенность:

Пока в России Пушкин длится,

Метелям не задуть свечу [1, с. 256].

Говоря о пастернаковском «слове», мы имели в виду именно этот образ свечи, не задуваемой метелями. Д. Самойлов противопоставляет чистоту замыслов и поступков наследников Пушкина суете и мелочности: «Пусть нас увидят без возни, / Без козней, розни и надсады» [1, с. 256]. Поэт говорит о своем поколении: «Я нас возвысить не хочу. / Мы – послушники ясновидца…» [1, с. 256]. Таким образом, здесь впервые прямо задекларировано то, что Д. Самойлов выражал путем обращения к пушкинским темам, вводя цитаты, реминисценции и эпиграфы из его произведений.

В диптихе «Два стихотворения» он думает об истории русской поэзии, которую увидел не сквозь гражданственную тему, а сквозь призму любви к женщине, что обусловило и жизнь, и характер творчества. Так, судьба первого поэта связывается с тем, что он «заплатил за нелюбовь Натальи»:

Все остальное – мелкие детали:

Интриги, письма – весь дворцовый сор… [1, с. 258]. Вопросы о том, кто же виновен в смерти поэта, автору представляются неуместным: «Считайте наши вины / Те, что имеют сосчитать свои…» [129, с. 258]. Поэт, когда он любит, не думает о своей смерти, не бережет свою жизнь и свои силы: «О страхе должен думать тот, другой, / Когда перед глазами поколений / В запал курок спускает нетугой» [1, с. 258]. Первый русский поэт погиб рано, «что остается?» в истории поэзии: «Поздний Тютчев?». Но и он на склоне лет испытал любовь, которая изменила и его жизнь, и его стихи:

Что остается? Пушкин поздний?

Какой там – поздний! Не вчера ль –

Метель, селитры запах грозный,

И страсть, и гибель, и февраль… [1, с. 258].

Последняя стихотворная строка ритмом и строением отсылает к заключительной строке пушкинского стихотворения «Я помню чудное мгновенье…»: «И жизнь, и слезы, и любовь…» и отбрасывает иной свет на весь диптих. Любовь меняет жизнь поэта, приходит неожиданно и не вовремя, и именно это остается в истории литературы.

Ироническое снижение в стихотворении «Мороз» также идет от Пушкина, восходит к 4 главе «Евгения Онегина». Поэт дважды подчеркивает это, создавая кольцевую композицию. В первой строфе:

Читатель ждет уж рифмы «розы»,

Но, кажется, напрасно ждет [1, с. 284],

а в последней – уже приводит более точную цитату из пушкинского романа: «Читатель ждет уж рифмы ”розы”? / Ну что ж, лови ее, лови. » [1, с. 284]. Это стихотворение тоже о «подражании» или повторении, но и в нем провозглашается индивидуальность поэтического творчества, основанного на традиции и преемственности.

Повторов нет! Неповторимы

Ни мы, ни ты, ни я, ни он.

Неповторимы эти зимы

И этот легкий ковкий зов [1, с. 284].

Так, пушкинская ирония о банальной рифме, с одной стороны, устанавливает линию преемственности, а с другой, – утверждает неповторимость поэтического творчества.

Книга Д. Самойлова «Весть» может считаться книгой в полной мере «пушкинской» не потому, что поэт воплощает свои размышления с привлечением пушкинского слова, а потому, что в ней выражено пушкинское мироощущение. Формой этого выражения является, в основном, изысканная аллюзия, свидетельствующая о высоком поэтическом мастерстве Д. Самойлова.

Литература

1. Самойлов Д. Избранное: в 2-х тт. / Давид Самойлов. – М.: Художественная литература, 1989.

2. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 6-ти тт. / Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Правда, 1969. – Т. I. – 527 с.

3. Некрасов Н.А. Избранное: в 2-х тт. / Н.А. Некрасов. – Т. 2. Поэмы [Сост. В. Алексиной]. – М.: Терра – Книжный клуб, 2007. – 590 с.

4. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 6-ти тт. / Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Правда, 1969. – Т. II. – 495 с.