Как выбирали брежнева в ссср

Выборы от Брежнева до наших дней. Очень субъективные заметки.

В свои 66 лет я иногда чувствую себя динозавром пережившим свою эпоху. Шестидесятые годы двадцатого века, детство. Самое начало шестидесятых. У власти Хрущев со своей безумной кукурузной авантюрой. Перебои с хлебом и длинные очереди в булочную. Зато во всех магазинах полно кукурузных хлопьев к радости детей. Хлопья разные: обычные, в сахарной пудре, в больших и маленьких пачках. Если мне не изменяет память, стандартная пачка обычных хлопьев стоила 10 копеек, или 7. А эскимо, точно помню, 11 копеек. Хорошо помню свои походы в ближайший магазин, который почему-то называли «Железнодорожный». Может потому, что недалеко была железнодорожная станция. В самом обычном магазине стояли большие банки с черной и красной икрой. Ее продавали на развес, лежали сигареты «ява», колбаса любительская и докторская, копченые колбасы, красная рыба. Пройдет немного времени и все это станет дефицитом. Если хотите попробовать настоящую докторскую то вам сюда, в шестидесятые. В начале семидесятых изменили ГОСТ и разрешили добавлять в колбасу крахмал, а во второй половине что угодно вплоть до шкур и молотых костей. Кончилась та колбаса, о которой вам рассказывают добрые социалистические сказочники.

Впрочем, моя икорная эпопея продлится на несколько лет. Однажды, после первого класса, мое пианино загрузили в военный самолет и отправили на Камчатку. Вслед за инструментом отправились и мы. Отца назначили командовать отдельной авиаэскадрильей в место известное в наше время как полигон «Кура». В эскадрилье было 30 самолетов и вертолетов. По современным представлениям полк. В тех местах обычные куриные яйца продавались с перебоями, вареная колбаса из оленины была отвратительной. Зато в каждом доме стоял бочонок с красной икрой. Ее покупали у браконьеров в поселке (теперь городе) Ключи. Большой кусок хлеба, обильно намазанный красной икрой был стандартным бутербродом.

Пианино через несколько лет перелетело в Архангельскую область (г.Мирный или космодром «Плесецк», где отец командовал авиационным полком, а после окончания школы вернулось в Москву.

Как вы понимаете, в шестидесятые я если и ходил на избирательный пункт, то только вместе с родителями. Из тех лет в памяти остался мультфильм про царицу полей кукурузу. Запомнилась песня, которую пели сорняки. «Хлеборобы нас не уважали, они нас не сеяли не жали. Кукурузу мы низложим, рожь пшеницу уничтожим, на полях останется труха. Ха-ха».

И наступили Брежневские семидесятые. Именно тогда поезд под названием социализм, набирая ход, двинулся навстречу катастрофе конца восьмидесятых и начала девяностых Постепенно из продажи исчезли не только икра или деликатесная рыба. Дефицитом становились обычные продукты и товары. Появились «колбасные» электрички, на которых из соседних областей ехали в Москву за продуктами и товарами. Приезжавшие к нам родственники из Казахстана и Свердловска покупали в Москве мясо не лучшего качества, замораживали его, чтобы довести домой. Помню, как-то бабушка сказала, что в рыбных магазинах не осталось приличной рыбы, одна треска. Но вскоре и треска стала дефицитом. Апофеозом будут восьмидесятые, когда большевики сделают дефицитом не только пиво или нормальные сигареты, но даже и водку.

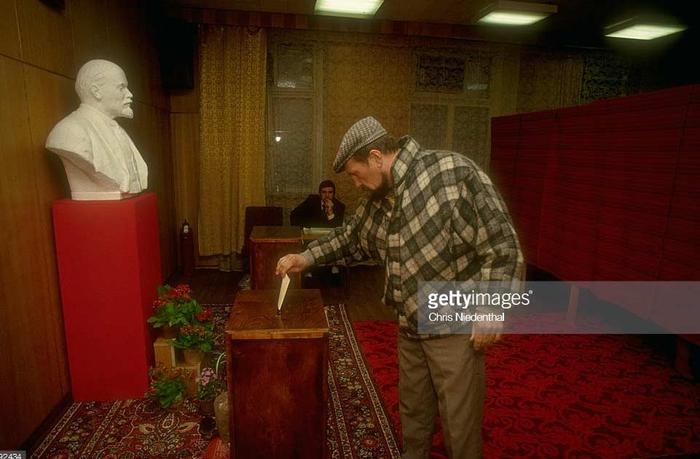

Но для меня семидесятые это время юности и молодости. Институт, веселое студенческое время, затем начало работы. Именно в эти времена я и стал участвовать в выборах. Точнее выборов в советское время не было, было голосование за одного заранее назначенного кандидата. Помню, пришел к нам на работу лектор из райкома партии и кто-то ехидный задал вопрос о выборах без выбора. Ответ партийного лектора был обезоруживающий: «А какая разница?» Впрочем, большинство людей эти проблемы не волновали. Заранее вывешивались плакаты с фото или биографией кандидата. Оказывался кандидатом, например, врач офтальмолог из ближайшей больницы или знатная доярка. Почему не проголосовать за офтальмолога? Над доярками беззлобно посмеивались, но тоже голосовали. Я не знаю ни одного случая из тех времен о принуждении к участию в голосовании. Проблему явки решали другим способом. Создавалась праздничная атмосфера, музыка. Но самым главным на участке был буфет где «выбрасывали» дефицит. В Москве это были бутерброды с икрой и красной рыбой, чай, кофе пиво, лимонад и всякая вкусная выпечка. Однажды мне пришлось увидеть, что давали в конце семидесятых или в самом начале восьмидесятых в Подмосковье, в полутора часах езды от Москвы. Это были сосиски, индийский чай со слоном, банка сайры. Все это к тому времени было там дефицитом.

Ходили, конечно, разговоры о том, что протоколы утверждались еще до начала голосования. А затем газеты нам сообщали, что проголосовали 99,9% избирателей, за 99,8%. Особняком стояли республики Советской Прибалтики. Там явка, судя по публикациям, составляла 97-98%, разумеется, большинство за.

Как-то, уже в путинское время, когда врачей начали загонять в день выборов на работу, мы обсуждали вопрос о возможности фальсификации голосования в советское время. И пожилой хирург, который в молодости работал по распределению на севере, рассказал, что был членом избирательной комиссии. Это был небольшой северный город, где было одно градообразующее промышленное предприятие. И назначили кандидатом в депутаты одну даму, которую работники предприятия знали как порядочное, ну скажем, добро. И большинство проголосовали против. Членов комиссии заставили подписать фальшивые протоколы с одобрением проигравшей дамы. Но, думаю, такие случаи были скорее исключения ми из правил.

А дальше наступило время, когда народ не выдержал и снес осточертевшую власть. Правда, часть из тех, кто принимал активное участие в этом сносе, затем придумали сказку о трех алкашах, которые подписали какую-то загаженную бумажку. От этой бумажки так воняло, что страна и рухнула. А вонючей бумажку сделали проклятые, как положено, америкосы-педерасты.

Затем были выборы Ельцина. И это, похоже, были единственные относительно честные выборы в России за сотню лет. На тот момент Ельцину действительно многие поверили. Поверили борьбе с партийными привилегиями, поверили лечению в обычной городской поликлинике да многому чему еще.

Прошло всего 4 года и рейтинг Бориса Николаевича уже стремился к нулю. Люди увидели, что вся эта борьба и все эти поликлиники – ложь. Более того, даже то, что Горбачев пытался передать из 4 Главного управления в народную медицину, Ельцин вернул обратно. Второй срок Бориса Николаевича был явно сфальсифицирован. Для подкупа на избирательные участки сумками возили деньги, да и Зюганов отказался от честной победы.

А дальше началась эпоха Путина, при которой выборы постепенно превратились в полный беспредел. Произошло это не сразу и момент этого превращения я хорошо помню.

Помню, пришла к нам в научно-практическое объединение новая директриса. Одна бабулька, заведующая отделением ужасно радовалась. Ведь она учила директрису во времена ее врачебной юности основам профессии. Через пару месяцев бабулька вдруг исчезла. Ее первую уволили с работы. Точно так поступил и Дмитрий Анатольевич. Жизнь людей ничему не учит. Почитали бы хоть про поведение римских императоров. Ничто в жизни не меняется.

С тех пор выборный беспредел только нарастает. В первый день последнего голосования жена пошла в поликлинику. Оказалось, что всех сотрудников заставили написать заявления с просьбой провести голосование по месту работы. Прямо среди рабочего дня приехала комиссия, и врачей заставили бросить прием и идти в конференцзал на голосование. Поскольку люди знали. что жена всю жизнь проработала врачом ее не стеснялись. Самые мягкие выражения были, что нас держат за идиотов. В чем фишка? В медучреждениях не бывает наблюдателей. Я, во всяком случае, не видел никогда. Идеальные условия для фальсификации.

Мой друг доцент решил проголосовать по электронной почте. Не удалось. Ему сказали, что он уже по электронке проголосовал. И примеров таких множество. После выборов Медведева нас заставляли постоянно голосовать на работе и отчитываться перед начальством. Многие мои сотрудники жили далеко от Москвы. После бунта им разрешили голосовать дома. Но отчитываться перед начальством. Разумеется, я не заставлял их даже звонить и отчитывался, что все проголосовали как надо.

Что тут сказать. Во времена ВВП выборы окончательно превратились в беспредел. Паша Гусев назвал нас русских быдляком. Может он прав?

Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»

Выборы в СССР

Выборы – вот отличный повод вернуться к воспоминаниям о Совдепе. Потому что выборы в Совдепе – это было ещё то шоу. Заодно, кстати, скрепя сердце, вновь придётся вернуться к колбасной теме. Что? Какое отношение имеет колбаса к выборам? Вообще говоря, колбаса к выборам отношения не имеет… если конечно речь идёт не о выборах в СССР. А вот в СССР выборы и колбаса были самым тесным образом связаны. Впрочем, об этом чуть ниже.

Вот чего я не понимаю, так это того негодования, которое охватывает сегодня многих любителей советского прошлого. Им, видишь ли, не нравится угроза демократии. Всюду только и слышишь: «Выборы нечестные!», «Результаты голосования предрешены!» и т.д. и т.п. Странно, когда такие слова произносят те, кто любит повспоминать о том, как чудесно жилось в Стране Советов. Почему странно? Да потому, что то, что сейчас называется «Выборами» – это просто разгул тотальных свобод по сравнению с тем, что было в СССР. Как всё быстро, однако, забывается.

В СССР выборы были, как бы это сказать, не то что нечестные или там сфальсифицированные, а, строго говоря, никаких выборов никогда не было. Почему? Да потому, что каждому советскому гражданину предлагалась выбрать кандидата из списка, который состоял… из одного человека.

Удивительно, но факт – этот ритуальный идиотизм регулярно полным составом выполняла вся страна. Люди шли на избирательные участки, где им вручались избирательные бюллетени, в которых была всего одна фамилия. Никаких сборов подписей для регистрации кандидатов, никакой предвыборной агитации. Всё было чинно, спокойно и аккуратно. В какой-то момент до населения доводилось, что такого-то числа состоятся выборы. Одновременно сообщалось, кто будет кандидатом от того или иного участка. Биография этого человека, отпечатанная на мелованной бумаге, вывешивалась на подъездах домов. Не знаю, читал ли кто-нибудь биографии этих безальтернативных кандидатов? Лично мне никогда не приходило это в голову. Ибо все знали, что если чья-то биография появилась под заголовком «Ваш кандидат», то именно этот человек будет избран. Просто потому, что других нет. Никакой конкуренции.

Выборы были разного уровня. «Выбирали» депутатов Верховного совета, выбирали депутатов местных советов, выбрали судей. И всегда процедура была одной и той же: оповещение населения, вывешивание биографии «кандидата», поход на избирательный участок, получение бюллетеня с одной фамилией, бросание его в урну для голосования.

Как года я впервые принял участие в выборах (в 18 лет) – не помню каких – я прибыл на избирательный участок и был немало удивлён, что мне вместе с бюллетенем вручили отлично изданную книгу «Парторги военной поры». Это так меня поздравили с моими первыми «выборами». Книгу я эту никогда не читал. Но долгое время она у меня пылилась в шкафу. Кстати, фамилию кандидата в бюллетене я тоже не читал. А кто их читал когда – эти фамилии?

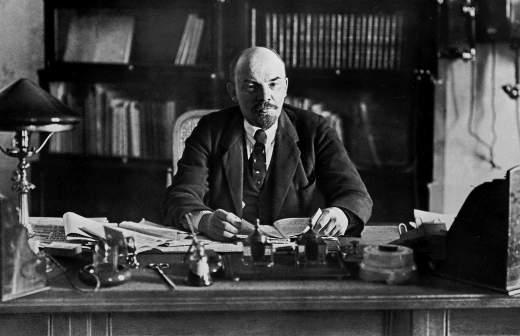

А откуда брались «кандидаты» на выборах? Об этом нам сообщает статья 100 Конституции СССР: «Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям». А поскольку все перечисленные «трудовые коллективы» и прочие такие структуры находились под полным контролем своих парткомов, то, собственно, право выдвижения кандидатов в депутаты в СССР было только у КПСС. Или, проще говоря, КПСС назначала депутатов – «выдвигая» и устраивая безальтернативное «голосование».

Главу государства, кстати – даже номинально – граждане СССР не выбирали. Высшим органом государственной власти в Совдепе является Верховный Совет СССР (статья 108 Конституции СССР). А от имени ВС СССР на постоянной основе действовал т.н. Президиум ВС СССР с председателем во главе. Президиум этот избирался самим Верховным Советом (статьи 119 и 120 Конституции СССР). То есть получалась такая схема: КПСС назначала депутатов, формальная легитимизация которых происходила путём «всеобщих выборов», а потом «избранные» депутаты «избирали» себе Президиум. Стоит ли говорить, что депутаты действовали просто как послушные мартышки и голосовали также за кандидатуры, назначенные структурами КПСС.

Кстати, поскольку формально, если следовать буквально букве Конституции СССР, Председатель Президиума Верховного Совета СССР вовсе не был главой государства, поскольку (статья 119), Президиум был подотчётен Верховному Совету, т.е. формально был исполнительным органом высшего государственного органа – ВС СССР. А поскольку должности Председатель Верховного Совета не существовала – а должность Председатель Президиума Верховного Совета предполагала руководство Президиумом, но не Верховным Советом в целом – то и главы государства в СССР как бы и не существовало. Поэтому лишь Политбюро ЦК КПСС регламентировало, когда и при каких обстоятельствах Председатель Президиума ВС СССР играет роль главы государства, а когда выступает на сцену истинный глава СССР – Генеральный секретарь ЦК КПСС.

До 1977 года эта двусмысленность никак не прописывалась. Но с принятием в 1977 году новой Конституции СССР это обстоятельство было прописано в статье 6: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза». Как говорится, маски были сброшены.

Впрочем, обычным советским людям было глубоко плевать на всю эту юридическую казуистику и они прекрасно и так знали, что Генсек в СССР и является «самым главным». А какие должности при этом совмещает Генсек – это было не важно.

Например, Брежнев, возглавив КПСС в 1964 году (сперва как Первый секретарь, а с 1966 года – уже как Генеральный секретарь) сложил с себя полномочия Председателя Президиума ВС СССР (каковым он был при Хрущёве). Однако при этом именно Брежнев осуществлял всю внутреннюю и внешнюю политику. На все важные зарубежные встречи и подписания договоров ездил Брежнев. И только в 1977 году Брежнев снова был «избран» Председателем Президиума ВС СССР (ППВС). Тоже и пришедший после Брежнева Андропов – он стал Генсеком в ноября 1982 года и сразу стал рулить СССР. Но ППВС он стал лишь летом 1983 года, т.е. более чем полгода спустя. Но это, повторю, детали чисто условные. На самом деле все в СССР знали, что Генсек ЦК КПСС – это и есть самое главное лицо в стране. И граждане СССР это лицо никогда не избирали. Даже члены КПСС напрямую не избирали Генсека.

Между прочим, в начале 70-х годов, по крайней мере в Москве, ещё была такая странность, как хождение кандидата по квартирам. Это в самом деле был какой-то абсурд – ведь у кандидата не было никакой конкуренции, раз он стал кандидатом, то автоматически уже становился депутатом. Агитировать было не нужно. Однако ходили. Ну, в общем, людям было приятно. К ним в дом заходит кандидат или его помощник (агитатор), рассказывает что-то, обещает помогать и т.п.

Вот, кстати, эпизод из советского фильма «Июльский дождь» (1966 год), в котором показана работа агитатора к очередным выборам.

Судя по этим кадрам – чистая формальность. Зайти, познакомиться, напомнить о дате и месте выборов, в случае необходимости выслушать воспоминания молодости или «напутствия избирателей». Когда мы жили на Арбате, к нам приходили. Позднее я уже такого не помню.

Самые фееричные выборы, в которых мне довелось участвовать, проходили в армии. Это было в первые полгода службы, когда я ещё служил в учебке. Накануне замполит полка прошёлся по ротам и разъяснил нам, как на следующий день будет проходить «голосование». Мы были шокированы, что поскольку День выборов – это проявление неслыханной подлинно советской демократии, то подъёма в этот день не будет. То есть совершенно. Каждый солдат сам проснётся без всяких там «Рота, подъём!», сам оденется, без команды вне строя покинет казарму, прошвырнётся спокойно до клуба полка, где самостоятельно без всяких подсказок сделает свой выбор из одного единственного «кандидата». А потом также самостоятельно вне строя можно вернуться в роту. Ляпота!

Мы не поверили такому невесть откуда свалившемуся на нас счастью. Никакого подъёма! Это значит – спи сколько хочешь. Замполит сразу уточнил – хотя никакого подъёма не будет и никто никому приказывать ничего не будет, но чтобы к 7 утра весь полк проголосовал. «А кто не проголосует к 7, может вешаться», – уточнил после его ухода командир роты.

На следующее утро и вправду никакого подъёма не было. Но поскольку уже с 6 утра посреди казармы сидел какой-то солдатик и изо всей дурацкой мочи наяривал на баяне разные песни советских композиторов, спать не было никакой возможности. Поэтому мы резво встали и табуном отправились «голосовать», боясь опоздать вернуться в роту к 7 часам. Весь полк проголосовал, кажется, уже к половине седьмого. Вот это я понимаю – разгул советской демократии. Не то что в США.

На фото: советские граждане смотрят на фотостенд, посвященный новому президенту США, размещенный на стене посольства США в Москве, ноябрь 1980 года.

Да, а при чём тут колбаса? Вот тут-то и скрывается самое интересное. Куда там нынешним политтехнологам до виртуозности агитаторов Совдепии. Вот силятся они сегодня, силятся, призывают при помощи всех телеканалов людей прийти на выборы, а явке всё равно далеко до советских 99%. А в Совдепе явка была почти стопроцентной. И вовсе не из-за страха. Никто никого не пугал небесными карами за отказ явиться на избирательные участки. Такого идиотизма, чтобы людям предлагали фотографировать собственные бюллетени – нет, такого не было. И вообще, если не брать такие структуры как армия, никто никого не принуждал. Куда там! Многие люди сами спешили пораньше оказаться на избирательном участке. В чём секрет? Угадали – в колбасе. Дело в том, что в день выборов на избирательных участках работали буфеты, в которых продавался всякий колбасно-конфетный дефицит. И всегда на избирательном участке народ толпился в очереди в буфет за колбасой и другими, отсутствующими в магазинах, продуктами. Всё очень просто.

И всегда на следующий день в программе «Время» торжественный голос диктора сообщал: «За блок коммунистов и беспартийных проголосовало 99,9 процента». Десятые доли могли колебаться, но 99 процентов оставались неизменными. Я иногда думал – кто же были эти неведомые десятые доли процента, которые не захотели голосовать за «несокрушимый блок коммунистов и беспартийных». Но ответа на этот вопрос не находил.

Вот такие были выборы в Совдепе. А насколько выборы в РФ похожи на них – это может судить каждый сам.

Ну а это так, короткий клип для поднятия настроения.

Фрагмент фильма «Дядя Адольф по прозвищу Фюрер» (Италия, 1978 год)

Наш Ильич: почему россияне ностальгируют по временам Брежнева

115 лет назад, 19 декабря 1906 года, родился Леонид Брежнев — политик, окрестивший свою эпоху «развитым» — с ударением на последний слог — социализмом. И, несмотря на популярную серию язвительных анекдотов о «суперстаром» лидере дряхлеющей сверхдержавы, современники и потомки вспоминают о нем по большей части ностальгически. Брежнев — из тех политиков, которых легко идеализировать и легко ниспровергать. И то и другое — род исторической байки. В чем секрет этого феномена и этой судьбы — разбирались «Известия».

Сын фабрикатора

Происхождение Леонида Ильича — самое что ни на есть пролетарское, как будто специально придуманное для советской энциклопедии. Впрочем, его семья никогда не относилась к неимущим. Отец будущего генерального секретаря, человек энергичный, переехал в рабочий поселок Каменское (позже — город Днепродзержинск) из села Брежнева Курской губернии, стал фабрикатором (не путать с фабрикантом) на металлургическом заводе. То есть — хорошо разбирался в производстве, дослужился до «белых воротничков», распределял задания по цехам и занимался проверкой качества продукции. Со старой фотографии на нас смотрит целеустремленный, франтоватый мужчина, чертами лица сразу напоминающий своего знаменитого сына.

Брежнев-старший не жалел сбережений на образование детей. В 1915 году Леонид поступил в гимназию, а окончил уже «единую трудовую школу» после Гражданской войны. Он решил продолжить «рабочую династию», стал учеником слесаря, но индустрия восстанавливалась медленно — и Брежнев поступил в Курский землеустроительный техникум. Однако профессия землемера показалась ему скучной. К тому же в стране наступал «великий перелом» — начало форсированного развития индустрии. Он вернулся в родные края, поступил в Каменский металлургический институт имени Арсеничева. Стал инженером-теплосиловиком, вступил в партию, работал на заводе — сперва у станка, потом в кабинете.

Студентом участвовал в самодеятельности, читал со сцены стихи, которые полюбил на всю жизнь, — Сергея Есенина, Владимира Маяковского и, как ни странно, «Сакья-Муни» бесконечно далекого от советской власти Дмитрия Мережковского (эта книжка попалась ему случайно — и вошла в репертуар). Но, как и вся страна, предпочитал все-таки Есенина, часто декламировал его в праздничные дни в дружеском кругу — до последних дней.

В Кремль через Прагу

Государственная карьера «многообещающего инженера Брежнева» (так писали о нем в заводской многотиражке) началась в 1937 году, на пике Большого террора, когда по всей стране для молодых специалистов открывались возможности быстрого карьерного роста. К началу войны он был уже секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. Его — полкового комиссара запаса — призвали в армию в первые дни Великой Отечественной. Чаще всего, как известно, он вспоминал бои на Черном море, высадку десанта на Малую землю — плацдарм под Новороссийском. Полковник Брежнев был тогда начальником политотдела 18-й десантной армии — и свою служебную лямку тянул честно. А закончил войну в Праге в звании генерал-майора. И 24 июня 1945 года прошагал по брусчатке Красной площади на Параде Победы.

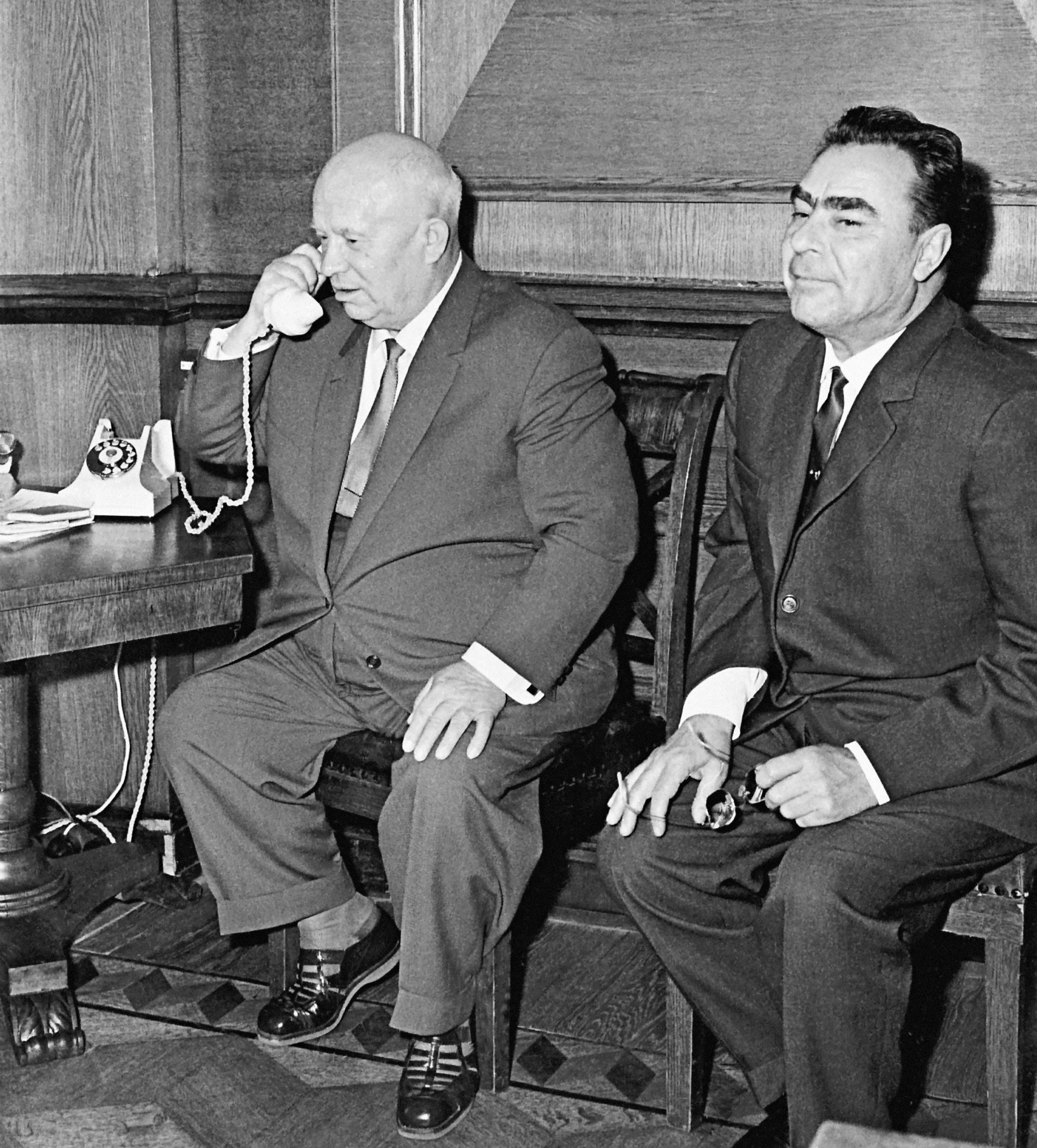

В послевоенные годы Брежнев последовательно возглавлял важнейшие для промышленности Запорожскую и Днепропетровскую области. Обе война превратила в руины. Это время оказалось ключевым для его карьеры. Если бы не справился с быстрым восстановлением индустрии — крах мог бы оказаться болезненным, а он после этого шел только на повышение, и в октябре 1952 года неожиданно для самого себя стал членом расширенного Президиума (Политбюро) ЦК. Он вошел в когорту «наследников Сталина» — и в хрущевские времена быстро обосновался на первых ролях. И наиболее тепло и велеречиво поздравлял «нашего Никиту Сергеевича» с юбилеями и наградами.

Закономерно, что именно Брежнев — бесконфликтный, мягкий — возглавил заговор против Хрущева и с помощью соратников безукоризненно провел его отставку со всех постов. В перестроечные годы немалой популярностью пользовалась версия, что партийная элита выдвинула его, потому что «бонзам» был выгоден слабый, податливый руководитель «без хребта». Пожалуй, это опрометчивая оценка. Просто никто в окружении Хрущева не обладал таким управленческим опытом: ведь Брежнев работал в четырех союзных республиках, две из них — возглавлял и успел «пообтесаться» в большой политике на посту «советского президента» — Председателя Президиума Верховного Совета. К тому же он считался специалистом по «оборонке» и был достаточно популярен в армии.

При этом добродушный нрав не мешал ему мягко и неотступно перемалывать политических конкурентов — без кровопролития и арестов. Они просто в расцвете сил исчезали из Политбюро, из «ближнего круга» власти, и становились послами в дальних странах и руководителями среднего звена. Так случилось с Николаем Егорычевым, Дмитрием Полянским, Александром Шелепиным, Петром Шелестом, Владимиром Семичастным.

«Начальник партии»

Осенью 1964 года лишь немногие убежденные «хрущевцы» не приняли рокировку на советском политическом Олимпе. В СССР репутация Никиты Хрущева в то время серьезно пошатнулась. Народ бурлил: Хрущев сам себя награждает звездами Героя Соцтруда, говорит о приближении коммунизма, а в стране — очереди за хлебом. Брежнев и новый председатель Совета министров Алексей Косыгин по сравнению с предшественником выглядели куда более современно, энергично и деловито. Они не стали долго спекулировать на критике Хрущева, объявленного «волюнтаристом», но стиль политической жизни резко изменился. Стало меньше высокопарной риторики, больше прагматики. Да и хлебный кризис удалось преодолеть.

Имело значение и обаяние 58-летнего Брежнева, ставшего главным «начальником партии». Зарубежные дипломаты отмечали, что у него, похоже, «лучший портной в Москве». Леонид Ильич действительно умел носить костюмы, держать офицерскую осанку и добродушно, открыто улыбаться. Всем своим видом он показывал приверженность любимому правилу императрицы Екатерины Великой: «Живи и жить давай другим».

И еще один признак «развитого социализма». Брежнев — в гораздо большей степени, чем Сталин, Хрущев, Горбачев, — доверял профессионалам — будь то академики, главные конструкторы, министры или его личные советники и консультанты. Это видно по сохранившимся стенограммам заседаний Политбюро: генеральный секретарь нередко менял свое мнение, соглашаясь с Андреем Громыко, Алексеем Косыгиным, Дмитрием Устиновым, Юрием Андроповым, Михаилом Сусловым. Однажды это случилось непосредственно во время переговоров с президентом США Джеральдом Фордом во Владивостоке. Они обсуждали будущий договор об ограничении стратегических вооружений — ОСВ-2. Брежнев по телефону сообщал о ходе переговоров членам Политбюро. И ему даже пришлось изменить свою первоначальную позицию, когда он понял, что председатель Совета Министров Косыгин и министр обороны Андрей Гречко считают возможные уступки советской стороны избыточными.

Брежнев (разумеется, не в одиночку) сумел создать систему, которая управляла огромной территорией Советского Союза и сохраняла политическое лидерство на пространстве «социалистического содружества». Иногда система давала сбои. Ему пришлось пережить два крупных кризиса — чехословацкий 1968 года и польский, который долго тлел и завершился введением военного положения в 1981-м.

В 1968-м Брежнев проявил и выдержку, и политическую цепкость, убеждая лидера «Пражской весны» Александра Дубчека не нарушать договоров, которые объединяли СССР и ЧССР. Он долго пытался избежать силового варианта — и быстро вывел войска из «братской страны», подобрав достойную кандидатуру для «нормализации» — Густава Гусака, который в отличие от Дубчека был жертвой «сталинских перегибов», несколько лет провел в лагере, но считал сотрудничество с Москвой выгодным для Чехословакии. На счету Брежнева вообще немало кадровых удач. И среди «хозяев областей», и среди ключевых министров многие ставленники «дорогого Леонида Ильича» до сих пор считаются образцовыми руководителями. А наращивание внешнеполитической мощи происходило на фоне медленного, но заметного повышения уровня жизни.

Общество быстро привыкло к миролюбивому спокойствию. Итальянский историк Джузеппе Боффа считал, что «брежневская стабильность» «соткана из многих элементов: гордости за достигнутые после мучительного напряжения результаты прошедших десятилетий; законного желания воспользоваться их плодами, какими бы скромными они ни казались; понятной усталостью от трагических страданий прошлого и судорожных хрущевских нововведений; наконец, страхом, что новые потрясения могут вызвать конфликты, за которые придется дорого заплатить, как уже случалось в прошлом». Во многом — справедливое определение.

Дряхление системы

О его правлении можно часами говорить языком анекдотов и баек. И получится содержательно, даже близко к исторической правде. Ведь многие популярные анекдоты складывались у него сами собой — при общении с товарищами. Достаточно вспомнить его просьбу к своим «речеписцам» не цитировать Карла Маркса: «Кто поверит, что Леня Брежнев читает Маркса?» Или, когда Брежнев признавался французским журналистам, что врачи запрещают ему много курить — и друзья подарили ему необычный портсигар, из которого сигарета вылетает только один раз в 60 минут. Он продемонстрировал это чудо техники, с наслаждением покурил, а потом спокойно достал из кармана обыкновенную пачку — и стал курить из нее. Правда, после 70 он все-таки бросил курить, но иногда просил водителей, охранников и переводчиков выдыхать на него сигаретный дым.

В первые годы правления Брежнев не перебарщивал с орденами и славословиями в свой адрес. Середина 1970-х принесла болезни, спад энергии — и Леонид Ильич потерял бдительность и вкус, а царедворцы включили пятую скорость лести. «Верный ленинец» (так постоянно называли Брежнева в его закатные годы) получил гораздо больше наград, чем Ленин и Сталин вместе взятые. Конечно, это вызывало глухой ропот в стране — особенно среди фронтовиков, к которым Брежнев вообще-то относился почтительно, даже с сентиментальной любовью.

Кроме наград жизнелюбивый генеральный секретарь отдавал должное хорошим автомобилям, охоте, специально выпускавшимся для него сигаретам «Новость», обаятельным женщинам, был хоккейным болельщиком. Нет, он не превратился в монарха-сибарита, подобно югославскому партийному лидеру Иосипу Брозу Тито. Брежнев довольствовался достаточно скромным комфортом, просто на фоне аскетизма других сталинских выдвиженцев он выглядел настоящим барином.

Главной бедой того времени, конечно, был товарный дефицит. Самое неприятное, что с годами он становился острее, а торговые работники превращались в особую касту, привилегированную, хотя и без гарантий «от сумы да тюрьмы». Можно считать это изъяном тотально планового хозяйства. А можно — болезнью роста. При Брежневе, после «косыгинской» экономической реформы, после повышения пенсий и ощутимого роста уровня жизни в маленьких городах и поселках, где открывались новые предприятия, материальные возможности миллионов людей стали прочнее. Они могли себе позволить и «шесть соток» с домиком, и летний отдых у моря, и мясо в щах каждый день. И отдельная квартира постепенно переставала быть несбыточной мечтой обитателей рабочих коммуналок. Скромное благосостояние? Но до Брежнева всё это было уделом узкого круга высокооплачиваемых специалистов.

Длинные очереди стали приметой того времени и коронной темой для сатирических монологов любимых артистов страны, начиная с Аркадия Райкина. Нет, Брежнев не устранялся от проблемы — и «продовольственная программа», которую он принял незадолго до смерти, была попыткой излечить эту экономическую болезнь. Правда, и это его начинание вызывало колкие насмешки: мол, говорим о «развитом социализме», а накормить народ не можем.

Почти каждый день он появлялся в телевизионном эфире — и дряхлел на глазах миллионов соотечественников. Программу «Время» в конце 1970-х в народе называли «И это всё о нем — и немного о погоде». Но именно при Брежневе мы получили несколько общественно значимых традиций, которые в значительной степени до сих пор сплачивают страну. В его эпоху появились и кинообразы, которые несколько десятилетий объединяли страну: Штирлиц, Глеб Жеглов, председатель колхоза Захар Большаков. И БАМ, последняя великая стройка «развитого социализма», вопреки скептицизму экономистов начала 1990-х, в наше время загружен на 105%.

Разбитое здоровье, опасные болезни — всё это не мешало Леониду Ильичу каждый год 1 Мая и 7 ноября появляться на трибуне Мавзолея, а 9 Мая — принимать фронтовиков. Политик до кончиков своих густых бровей, он умел превозмогать себя. Только вздыхал обреченно: «Эх, работёшка!» (эта реплика сохранилась в одной из архивных записей).

Брежнев на трибуне Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве во время праздничной демонстрации

Наследство генерального

Социологические опросы последних лет показывают, что в обществе превалирует одобрительная оценка политики Брежнева и его эпохи. Среди экспертов популярно мнение, что первое брежневское десятилетие можно считать лучшим временем для нашей страны в ХХ веке. И если бы Брежнев, перенесший серьезные заболевания в 1974–1975 годах, ушел из большой политики — его можно было бы признать самым эффективным лидером своего времени.

Брежнев в отличие от некоторых коллег не отличался нечеловеческой работоспособностью, но он вырос в грамотного организатора, мотиватора, неплохо разбирался в людях, был настоящим центристом, умел находить наиболее безопасную и для страны, и для ее руководства политическую линию. Ну а искусство идти на компромисс стало хорошим приложением к этим качествам Леонида Ильича. И в наследство преемникам он оставил страну мощную, выходившую на мировые рынки и как энергетическая сверхдержава, и как поставщик технологий.

Но к этому нужно добавить продолжавшийся продовольственный кризис и афганскую войну, достойно завершить которую было непросто. Он запоздал с отставкой, не избежал ошибок, но высокомерной формулы «эпоха застоя» все-таки не заслужил. Вот и книги Брежнева в середине 1980-х сдавали «в макулатуру», а сегодня — снова переиздают. И полезных мыслей там немало — пускай и далеко не все они принадлежат лично Леониду Ильичу.

Несколько лет назад к Новому году в дебрях интернета появился странный ролик: новогодняя песня, составленная из подлинных слов Брежнева с эффектом, что он поет ее на наших глазах. Потом вышло еще несколько похожих клипов с политиками разных лет. Но популярность брежневского — вне конкуренции. Из его уст пожелания добра и мира звучат особенно органично. Не будем идеализировать Леонида Ильича. Но и бороться с ностальгией не стоит.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»