Как выбирали князя на руси

Как появились князья на Руси?

Известно, что история государственности на Руси тесно связана с княжеской властью. Можно даже сказать, что сама государственность и начинается с появлением этой власти. Откуда же взялись князья?

Об этом задумывался еще летописец, задавший в самом начале Повести временных лет вопрос: «Откуда есть пошла Русская земля, и кто первый начал в Киеве княжить». Однако летописец подходил к этому вопросу с позиций своей эпохи, когда считалось, что власть правителя была всегда, и нужно только выяснить, кто конкретно первым занимал должность Киевского князя на Руси.

Хотя сам летописец ведет отсчет князей с легендарных основателей Киева – братьев Кия, Щека, Хорива и сестры их Лыбеди, а затем переходит к династии Рюрика, представители которой и поручили летописцу заняться этой проблемой, мы не можем принять его трактовку появления княжеской власти.

Прежде всего, сам термин «князь» имеет германское происхождение. Германские племена раньше славян вышли на уровень государственности. Славяне, их соседи, от древнегерманского «кунинг» произвели термин «кнедзь», ставший затем кнезем или князем. Термин этот, видимо очень давно попал в славянские языки, поскольку у всех ветвей славянской группы звучит примерно одинаково.

В родовом обществе этот термин первоначально закрепился за военным вождем, который возглавлял общинное войско в походах. Родовые общины воевали сравнительно нечасто. Это означало, что позиции военных вождей существенно уступали значению старейшин, руководивших повседневной жизнью рода. Родовая община предполагала всеобщее вооружение мужчин, при котором постоянного войска, на которое бы мог опереться князь-военный вождь, не было.

Военный вождь избирался родом за личные качества и снимался в случае, если Акелла промахнется. Ситуация изменилась, когда в результате экономических причин в VI-VIII вв. родовая община трансформируется в соседскую, где принцип родства уступает принципу хозяйственного соседства. В этот период войны за угодья, пастбища и прочие ресурсы резко учащаются, и значение военного вождя столь же резко увеличивается.

В соседской общине появляются материальные излишки, на которые можно содержать профессиональных воинов, чтобы земледельцы не отвлекались от своего основного занятия. Так появляется профессиональная дружина, которая, наряду с нарастающим в ходе войн богатством военного вождя, становится опорой его власти. С этого момента эта власть становится наследственной – князь становится настоящим князем. Впрочем, многие родовые черты еще сохраняются на этом этапе развития княжеской власти. Она считается не индивидуальным, а родовым достоянием княжеского рода.

В соответствии с этим власть передается не от отца к сыну, а сначала к братьям князя. Князю приходится считаться с народным собранием, поскольку без участия ополчения, с одной дружиной большую войну не выиграть. В ходе постоянных межплеменных столкновений происходит выдвижение наиболее удачливых князей, которые теперь возглавляют все более укрупняющиеся объединения – племена, союзы племен, все более приближаясь к власти над всеми восточными славянами. Однако достичь этой цели никому из них так и не удалось.

Свое материальную и военную опору князья дополняют духовной силой, приписывая себе сакральные функции. В противовес традиционным волхвам, они подчеркивают свою связь с богами, выполняют жреческие ритуалы. Недаром князья, в отличие от божеств, связанных с земледелием, вроде Даждьбога, Рода, вокруг которых сформировался мощный слой волхвов, выводят на первое место княжеского бога войны – Перуна.

Конкретных имен ранних славянских князей известно очень мало, да и историчность их весьма сомнительна, поскольку в письменных источниках их имена появляются во времена, далеко от них отстоящие. Да и нельзя быть уверенными, что упоминаются именно славянские князья. Например, основатели Киева Кий, Щек и Хорив. Ни одно их названных имен не является славянским. Если даже допустить их историчность, то, скорее всего, их имена имеют сарматское (иранское) происхождение, что вполне логично, поскольку в нижнем течении Днепра в середине I тыс. н.э. еще проживали сарматские племена. Впрочем, есть и другие версии.

Первый князь Руси, которого можно с высокой степенью вероятности назвать исторической фигурой, является Рюрик, хотя и с ним все непросто. Безусловно, реальным лицом был Олег, чьи деяния более или менее подробно описаны в летописи. Именно эти варяжские по происхождению князья положили начало русской государственности.

Все это не означает, что у славян не было собственных князей, которые бы не смогли оформить государственную систему. Просто среди их множества не оказалось достаточно сильного, который бы смог объединить под своею властью всех остальных.

Кроме того, в отличие от варяжских князей, явившихся в чужую землю, власть славянских племенных правителей конкурировала с влиянием старейшин, племенных собраний. Имело значение и то, что между племенами шла постоянная борьба за главенство, и варяги, как сила нейтральная и не имевшая опоры среди славян, были даже привлекательнее для последних, чем собственные князья, грызущиеся между собой и подминавшие под себя свои племена.

Об этом свидетельствует Повесть временных лет: «..и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: “Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву”. И пошли за море к варягам, к руси. …Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”. С приглашенного в 862 году варяжского князя Рюрика начинается объединение славянских племен под единой властью.

Это не значит, что славянские князья легко смирились с властью варягов. Отголоском их противостояния является сообщение летописи об убийстве киевского князя-варяга Игоря в 945 году древлянами, организованном местным князем Малом, который намеревался вырвать власть над русской землей у чужаков. Но сил у него было явно недостаточно, а прочие славянские племена его претензий не поддержали. Вдова Игоря Ольга, тоже варяжского происхождения, покарала мятежника, и династия варяжских князей окончательно утвердилась на Руси.

Как появились князья на Руси?

Известно, что история государственности на Руси тесно связана с княжеской властью. Можно даже сказать, что сама государственность и начинается с появлением этой власти. Откуда же взялись князья?

Об этом задумывался еще летописец, задавший в самом начале Повести временных лет вопрос: «Откуда есть пошла Русская земля, и кто первый начал в Киеве княжить». Однако летописец подходил к этому вопросу с позиций своей эпохи, когда считалось, что власть правителя была всегда, и нужно только выяснить, кто конкретно первым занимал должность Киевского князя на Руси.

Хотя сам летописец ведет отсчет князей с легендарных основателей Киева – братьев Кия, Щека, Хорива и сестры их Лыбеди, а затем переходит к династии Рюрика, представители которой и поручили летописцу заняться этой проблемой, мы не можем принять его трактовку появления княжеской власти.

Прежде всего, сам термин «князь» имеет германское происхождение. Германские племена раньше славян вышли на уровень государственности. Славяне, их соседи, от древнегерманского «кунинг» произвели термин «кнедзь», ставший затем кнезем или князем. Термин этот, видимо очень давно попал в славянские языки, поскольку у всех ветвей славянской группы звучит примерно одинаково.

В родовом обществе этот термин первоначально закрепился за военным вождем, который возглавлял общинное войско в походах. Родовые общины воевали сравнительно нечасто. Это означало, что позиции военных вождей существенно уступали значению старейшин, руководивших повседневной жизнью рода. Родовая община предполагала всеобщее вооружение мужчин, при котором постоянного войска, на которое бы мог опереться князь-военный вождь, не было.

Военный вождь избирался родом за личные качества и снимался в случае, если Акелла промахнется. Ситуация изменилась, когда в результате экономических причин в VI-VIII вв. родовая община трансформируется в соседскую, где принцип родства уступает принципу хозяйственного соседства. В этот период войны за угодья, пастбища и прочие ресурсы резко учащаются, и значение военного вождя столь же резко увеличивается.

В соседской общине появляются материальные излишки, на которые можно содержать профессиональных воинов, чтобы земледельцы не отвлекались от своего основного занятия. Так появляется профессиональная дружина, которая, наряду с нарастающим в ходе войн богатством военного вождя, становится опорой его власти. С этого момента эта власть становится наследственной – князь становится настоящим князем. Впрочем, многие родовые черты еще сохраняются на этом этапе развития княжеской власти. Она считается не индивидуальным, а родовым достоянием княжеского рода.

В соответствии с этим власть передается не от отца к сыну, а сначала к братьям князя. Князю приходится считаться с народным собранием, поскольку без участия ополчения, с одной дружиной большую войну не выиграть. В ходе постоянных межплеменных столкновений происходит выдвижение наиболее удачливых князей, которые теперь возглавляют все более укрупняющиеся объединения – племена, союзы племен, все более приближаясь к власти над всеми восточными славянами. Однако достичь этой цели никому из них так и не удалось.

Свое материальную и военную опору князья дополняют духовной силой, приписывая себе сакральные функции. В противовес традиционным волхвам, они подчеркивают свою связь с богами, выполняют жреческие ритуалы. Недаром князья, в отличие от божеств, связанных с земледелием, вроде Даждьбога, Рода, вокруг которых сформировался мощный слой волхвов, выводят на первое место княжеского бога войны – Перуна.

Конкретных имен ранних славянских князей известно очень мало, да и историчность их весьма сомнительна, поскольку в письменных источниках их имена появляются во времена, далеко от них отстоящие. Да и нельзя быть уверенными, что упоминаются именно славянские князья. Например, основатели Киева Кий, Щек и Хорив. Ни одно их названных имен не является славянским. Если даже допустить их историчность, то, скорее всего, их имена имеют сарматское (иранское) происхождение, что вполне логично, поскольку в нижнем течении Днепра в середине I тыс. н.э. еще проживали сарматские племена. Впрочем, есть и другие версии.

Первый князь Руси, которого можно с высокой степенью вероятности назвать исторической фигурой, является Рюрик, хотя и с ним все непросто. Безусловно, реальным лицом был Олег, чьи деяния более или менее подробно описаны в летописи. Именно эти варяжские по происхождению князья положили начало русской государственности.

Все это не означает, что у славян не было собственных князей, которые бы не смогли оформить государственную систему. Просто среди их множества не оказалось достаточно сильного, который бы смог объединить под своею властью всех остальных.

Кроме того, в отличие от варяжских князей, явившихся в чужую землю, власть славянских племенных правителей конкурировала с влиянием старейшин, племенных собраний. Имело значение и то, что между племенами шла постоянная борьба за главенство, и варяги, как сила нейтральная и не имевшая опоры среди славян, были даже привлекательнее для последних, чем собственные князья, грызущиеся между собой и подминавшие под себя свои племена.

Об этом свидетельствует Повесть временных лет: «..и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: “Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву”. И пошли за море к варягам, к руси. …Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”. С приглашенного в 862 году варяжского князя Рюрика начинается объединение славянских племен под единой властью.

Это не значит, что славянские князья легко смирились с властью варягов. Отголоском их противостояния является сообщение летописи об убийстве киевского князя-варяга Игоря в 945 году древлянами, организованном местным князем Малом, который намеревался вырвать власть над русской землей у чужаков. Но сил у него было явно недостаточно, а прочие славянские племена его претензий не поддержали. Вдова Игоря Ольга, тоже варяжского происхождения, покарала мятежника, и династия варяжских князей окончательно утвердилась на Руси.

Первые князья на Руси. Политика первых князей Руси

О том, кем были первые князья на Руси, нам известно из трудов летописцев – Нестора, жившего на рубеже XI-XII веков, его современника Сильвестра и полулегендарного Иоакима, о реальности существования которого историки не могут утверждать со всей уверенностью. Именно с их страниц оживают перед нами «дела давно минувших лет», память о которых хранится лишь в глубине немых степных курганов да в народных преданиях.

Первый князь Древней Руси

Летописец Нестор был причислен к лику святых, следовательно, при жизни не лгал, и потому будем верить всему, что он писал, тем более что и выбора-то у нас, признаться, нет. Так вот, в середине IX века новгородцы, совместно с кривичами, чудью и весью, пригласили к себе на правление трёх варяжских братьев – Рюрика, Синеуса и Трувора. Столь странное желание – добровольно отдать себя под власть чужеземцев – летописец объясняет тем, что наши предки потеряли надежду самостоятельно навести порядок в своих обширных землях, и потому решили обратиться за помощью к варягам.

Кстати, во все времена среди историков находились скептики. По их мнению, воинственные скандинавы просто захватили русские земли и стали в них хозяйничать, а легенда о добровольном призвании сложена лишь в угоду попранному национальному самолюбию. Впрочем, эта версия также не доказана и основывается лишь на досужих рассуждениях и домыслах, а следовательно, и говорить о ней не стоит. В общепринятом представлении первый князь Киевской Руси был здесь званым гостем.

Княжение на берегах Волхова

Первым князем-варягом на Руси был Рюрик. Он осел в Новгороде в 862 году. Тогда же его младшие братья стали править в отведённых им вотчинах – Синеус на Белоозере, а Трувор в Изборске. Любопытно, что Смоленск и Полоцк иноземцев к себе не пустили – то ли и без них порядок в городах был образцовый, то ли у варягов просто не хватило сил сломить их сопротивление. Через два года Синеус и Трувор одновременно умирают, как сейчас принято говорить, «при невыясненных обстоятельствах», а их земли присоединяются к владениям старшего брата Рюрика. Это и стало основой для создания впоследствии российской монархии.

Упомянутые выше летописцы относят к этому периоду ещё одно важное событие. Двое варяжских князей, Аскольд и Дир, сопровождаемые дружиной, отправились в поход на Царьград, но, прежде чем достигнуть византийской столицы, овладели небольшим приднепровским городом Киевом, ставшим впоследствии столицей Древней Руси. Задуманный ими поход в Византию не принёс славы, но как первые киевские князья Аскольд и Дир навсегда вошли в нашу историю. И хотя первым князем-варягом на Руси был Рюрик, они также сыграли важную роль в становлении государства.

Вероломный захват Киева

Когда в 879 году, после пятнадцати лет единоличного княжения, Рюрик умер, он оставил наследником княжеского престола малолетнего сына Игоря, и до его совершеннолетия назначил правителем своего родственника Олега, того самого, которого потомки станут называть Вещим. Новый правитель с первых дней показал себя человеком властным, воинственным и лишённым излишней морали. Олег завоёвывает Смоленск и Любеч, везде прикрывая свои действия именем малолетнего князя Игоря, в интересах которого он якобы действует. Начав завоевание приднепровских земель, он хитростью захватил Киев и, убив Аскольда и Дира, стал его правителем. Именно ему летописцы приписывают слова о том, Киев – это мать городов русских.

Завоеватель и покоритель земель

В конце IX века российские земли были ещё весьма разрозненны, и между Новгородом и Киевом простирались значительные территории, заселённые иноплеменниками. Олег со своей многочисленной дружиной покорил множество народов, сохранявших до той поры независимость. Это были ильменские славяне, племена чуди, веси, древлян и многие другие жители лесов и степей. Объединив их под своей властью, он собрал земли Новгорода и Киева в единое мощное государство.

Его походами был положен конец господству Хазарского каганата, долгие годы контролировавшего южные территории. Прославился Олег и удачным походом на Византию, во время которого в знак победы прибил к вратам Царьграда свой знаменитый щит, воспетый и Пушкиным, и Высоцким. Домой он вернулся с богатой добычей. Умер князь в глубокой старости, пресыщенный жизнью и славой. Явилась ли причиной смерти укусившая его змея, выползшая из конского черепа, или это только художественный вымысел – неизвестно, но сама жизнь князя была ярче и удивительней любой легенды.

Массовый приток скандинавов на Русь

Как видно из вышеизложенного, первые князья на Руси, выходцы из скандинавских народов, главную свою задачу видели в завоевании новых земель и создании единого государства, способного противостоять тем многочисленным врагам, которые непрерывно покушались на его целостность.

В эти годы, видя успех своих соплеменников на Руси, в новгородские и киевские земли в большом количестве ринулись скандинавы, возжелавшие урвать свой кусок, но, оказавшись среди многочисленного и жизнестойкого народа, они неизбежно в нём ассимилировались и вскоре становились его частью. Деятельность первых князей Руси, безусловно, опиралась на их поддержку, но со временем инородцы уступили место коренным жителям.

Период княжения Игоря

Со смертью Олега на исторической сцене появился его преемник, повзрослевший к тому времени сын Рюрика – молодой князь Игорь. Он всю жизнь пытался добиться той же славы, что досталась Олегу, но судьба не была к нему благосклонна. Предприняв два похода на Византию, Игорь прославился не столько военной удачей, сколько невероятной жестокостью по отношению к мирным жителям стран, через которые двигалось его войско.

Впрочем, домой он возвращался не с пустыми руками, привозя из походов обильную добычу. Удачными были и его действия в отношении степных грабителей-печенегов, которых ему удалось отогнать в Бессарабию. От природы амбициозный и честолюбивый, князь закончил жизнь весьма бесславно. Собирая очередной раз дань с подвластных ему древлян, он своей неуёмной жадностью довёл их до крайности, и те, взбунтовавшись и перебив дружину, предали его лютой смерти. В его действиях выразилась вся политика первых князей Руси – поиски славы и богатства любой ценой. Не обременённые никакими нравственными нормами, они считали допустимыми все пути, ведущие к достижению цели.

Княгиня, причисленная к лику святых

После смерти Игоря власть перешла к его вдове – княгине Ольге, на которой князь женился в 903 году. Начиная своё правление, она жестоко расправилась с древлянами – убийцами мужа, не щадя при этом ни стариков, ни детей. В поход княгиня выступила со своим малолетним сыном Святославом, желая с ранних лет приучить его к бранному делу.

Новокрещенная раба Божия Елена

Таинство Крещения было совершено над ней в храме святой Софии лично патриархом, а в качестве крестного отца выступал сам император. Из святой купели княгиня вышла с новым именем Елена. К сожалению, вернувшись в Киев, она не смогла склонить к принятию Христовой веры своего сына Святослава, как и все первые князья на Руси, поклонявшегося Перуну. Оставалась во мраке язычества и вся бескрайняя Русь, просветить которую лучами истинной веры предстояло её внуку, будущему князю Киевскому Владимиру.

Князь-завоеватель Святослав

Умерла княгиня Ольга в 969 году и была погребена по христианскому обычаю. Характерной особенностью её правление было то, что она ограничила свою деятельность лишь заботами государственного правления, предоставив мужчинам-князьям вести войны и мечом утверждать её власть. Даже Святослав, возмужав и получив все княжеские полномочия, занятый походами, смело оставлял государство на попечение матери.

Унаследовав от матери власть, князь Святослав всего себя посвятил военным походам, желая возродить славу Руси, столь ярко воссиявшую во времена князя Олега. Кстати, он едва ли не первый начал следовать законам рыцарской чести. Князь, например, считал недостойным нападать на противника врасплох, и именно ему принадлежит знаменитая фраза «Иду на вы!»

Обладая железной волей, ясным умом и полководческим талантом, Святослав сумел за годы своего княжения присоединить к Руси множество земель, значительно расширив её территории. Как и все первые князья на Руси, он был завоевателем, одним из тех, кто мечом своим отвоёвывал шестую часть земли для будущего государства Российского.

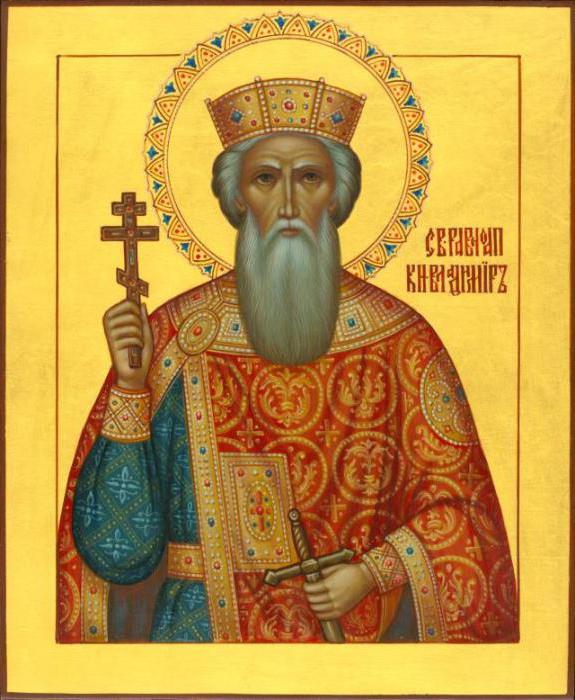

Борьба за власть и победа князя Владимира

Он, как и его отец, проявил незаурядные полководческие способности, смирив бунты подвластных ему народов и покорив новые. Однако главной заслугой, поистине обессмертившей его имя, стало Крещение Руси, свершившееся в 988 году и поставившее молодое государство в один ряд с европейскими странами, задолго до этого воспринявшими свет Христовой веры.

Конец жизни святого князя

Но в конце жизни крестителю Руси суждено было пережить немало горьких минут. Страсть властолюбия изъела душу его сына Ярослава, правившего в Новгороде, и тот поднял бунт против родного отца. Чтобы его усмирить, Владимир был вынужден послать в мятежный город дружину под командованием другого своего сына Бориса. Это нанесло князю тяжёлую психологическую травму, от которой он не смог оправиться и 15 июля 1015 года скончался.

За свои заслуги перед государством и Русской Православной Церковью князь Владимир вошёл в историю нашей родины с добавлением к его имени эпитета Великий или Святой. Особым доказательством всенародной любви к этому выдающемуся человеку является тот след, который он оставил в народном эпосе, упоминавшем его в былинах об Илье Муромце, Добрыне Новгородском и многих других русских богатырях.

Древняя Русь: первые князья

Так происходило становление России, поднявшейся из мрака язычества и ставшей со временем мощной державой, одной из законодательниц европейской политики. Но с тех пор, как Русь в правление первых князей выделилась из числа прочих народов, утвердив над ними своё превосходство, ей предстоял долгий и трудный путь, включивший в себя и процесс эволюции государственной власти. Он продолжался в течение всего периода российского самодержавия.

Весьма условным можно считать понятие «первый русский князь на Руси». Весь род князей Рюриковичей, взявший свое начало от легендарного варяга, пришедшего на берега Волхова в 862 году, и закончившийся со смертью царя Фёдора Иоанновича, несёт в себе скандинавскую кровь, и назвать его членов чисто русскими едва ли справедливо. Многочисленные удельные князья, не состоявшие в прямом родстве с этой династией, также в большинстве своём имеют либо татарские, либо западноевропейские корни.

Как в России выбирали Царей

Сегодня вся наша страна избирает главу государства — Президента России. Для нас это уже далеко не первые выборы. Однако выборы главы государства имели место не только в современной истории

Как ни покажется сегодня странным, в России избирали и Царей: Феодора Иоанновича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, несостоявшегося царя — польского королевича Владислава. В 1613 году произошло не просто избрание Царя, а целой Династии Романовых, которой народ наш на кресте поклялся быть верным до скончания века, и которая царствовала 300 лет. Как же и почему избирали на Руси царей?

В 1533 г. во время тяжелой болезни Царь Иоанн Васильевич Грозный составил завещание, в котором передавал престол своему годовалому сыну Царевичу Димитрию Иоанновичу. Однако ребенок при странных обстоятельствах в тот же год утонул. Выздоровевший Иоанн Васильевич завещал престол своему следующему сыну Царевичу Иоанну Иоанновичу, но тот скончался в 1581 г., скорее всего от отравления ртутью. Через три года, 18 марта 1584 года, скоропостижно скончался и сам Царь, не оставив завещания.

В ту эпоху никакого закона о престолонаследии не было, но существовало негласное правило, что на престол вступает ближайший родственник Монарха, чаще всего им был старший сын. Однако избрание Царя на Руси почти всегда производилось Земским собором, который собирался после кончины предыдущего государя и проводился для утверждения кандидатуры наследника даже в случае, когда линия преемственности была очевидной. Созыв Собора представляется как результат инициативы «всего многобезчисленного народного християнства, от конец до конец всех государьств Росийскаго царьствия».

Тоже самое произошло и с Феодором Иоанновичем. Собор 1584 г. не был формальным утверждением на престоле сына Иоанна Грозного. Незадолго до своей смерти Иоанн Васильевич назначил опекунский совет, который должен был помочь сыну Феодору Иоанновичу управлять государством. В совет вошли дядя Царя Никита Романович Захарьин-Юрьев, князья Иван Федорович Мстиславский, Иван Петрович Шуйский, бояре Богдан Яковлевич Бельский и Борис Федорович Годунов. Между ними началась борьба за влияние. На престол претендовали родственники последней супруги Царя Иоанна Грозного Марии Нагой, от которой был малолетний сын Царевич Димитрий Иоаннович. По словам летописца, пришли изо всех городов в Москву именитые люди и молили со слезами царевича Феодора, чтоб был на Московском государстве царем и венчался царским венцом. Сильно стоял за Феодора и простой народ, любивший кроткого и христолюбивого Царевича. В результате, как сообщает Псковская летопись:

В лето 7093-го[1]. Поставлен бысть на царьство царем, на вознесениев день, Феодор Иванович митрополитом Дионисием и всеми людьми Руския земля».

Шведский хронист Петрей писал те дни, что Феодора избрали на царство «высшие и низшие сословия».

Царь Феодор Иоаннович процарствовал недолго. Он скончался 7 (17) января 1598 года. Царь не оставил завещания, но вручил скипетр своей супруге Царице Ирине Феодоровне. Все бояре присягнули Царице, но сама она отказалась от престола и удалилась в монастырь. Так как Династия Рюриковичей пресеклась, то законным претендентом на престол стал прямой потомок Чингизидов (род, почитавшийся Рюриковичами за царский и старший) Симеон Бекбулатович, которого Иоанн Грозный в 1575 г. венчал на царство как Царя и Самодержца, а сам принял титул Великого Князя Московского. По приказу Иоанна Грозного молодой царевич женился на девушке из известного боярского рода — Марии Андреевне Клеопиной-Кутузовой. Он и так по своему положению стоял выше русской знати, так как был из рода Чингизидов, а брак с русской аристократкой только укрепил его позиции. По всей видимости, это было не «блажью» и «самодурством» Иоанна, как принято считать, а его дальновидным ходом по упрочиваю положения законной династии, в том случае, если бы всё его, Иоанна, потомство умерло или было бы убито. После кончины первой супруги, Симеон женился вторым браком на молодой вдовице княгине Анастасии Черкасской, благодаря чему он, царь Касимовский, породнился с царской фамилией, так как в жилах его второй супруги текла кровь Софии Палеолог. Недаром Борис Годунов крайне опасался Симеона, также как Царевича Димитрия, который проживал со своей матерю в Угличе.

В таких условиях началась подготовка к Земскому собору, который должен был избрать нового Царя. Надо сказать, что за Бориса Годунова стояли могущественные силы: Патриарх Иов, многие бояре, которых Годунов приблизил в годы своего пребывания в должности правителя. Однако у царского шурина были и влиятельные враги: Шуйские, Романовы и другие. Поэтому Борис Годунов не захотел воспользоваться просто поддержкой Патриарха, верных ему людей и народа, а решил стать Царем только будучи избранным Собором. До его созыва, он всячески отказывался принять царский венец. Собора Борису Феодоровичу опасаться было нечего. На соборе должны были участвовать 474 человека, из них: 99 духовных лиц, которые не могли противоречить Патриарху, 272 человека бояр, окольничих, придворных чинов, дворян, дьяков, большинство из которых были сторонниками Годунова.

Когда 17 февраля 1598 г. открылся Земский Собор, то Патриарх Иов сразу же заявил:

У меня, Иова Патриарха, у митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и у всего освященного вселенского собора, у бояр, дворян, приказных и служилых, у всяких людей, у гостей и всех православных христиан, которые были на Москве, мысль и совет всех единодушно, что нам, мимо Государя Бориса Федоровича, иного государя никого не искать и не хотеть».

Слова Патриарха были сразу же поддержаны большинством участников, заявивших:

Наш совет и желание одинаково с твоими, отца нашего, всего освященного собора, бояр, дворян и всех православных христиан, что неотложно бить челом Государю Борису Федоровичу и, кроме его, на государство никого не искать».

Два дня в Успенском соборе торжественно служили молебны, чтобы Господь даровал православному христианству по его прошению Царя Бориса Федоровича. 20 февраля, после молебна Патриарх с духовенством, боярами и всенародным множеством отправились в Новодевичий монастырь, где Борис Годунов жил вместе с сестрой. Однако расчётливый и хитрый правитель Борис Годунов решил дожать ситуацию до конца и на мольбы принять престол ответил отказом. Патриарх благословил организовать огромный крестный ход к Новодевичьему монастырю с женами и грудными младенцами. Патриарх с духовенством приговорили тайно: если Царица Ирина не убедит своего брата, то отлучить Бориса Федоровича от Церкви и самим снять с себя святительские саны, сложить панагии, одеться в простые монашеские рясы и запретить службу по всем церквам.

Борису Годунову не удалось основать свою династию. Фото: www.globallookpress.com

Разумеется, это «тайное» решение стало известно Борису Годунову. Однако было бы неправильно полагать, что столь долгий его отказот принятия престола был вызван лишь хитростью и двуличием. Существовали причины и другого плана. Среди бояр были влиятельные сторонники ограничения самодержавной власти Царя. Они хотели, чтобы Борис Годунов целовал крест на ограничивающей его власть грамоте. Борис Феодорович этого делать не хотел, но не желал, чтобы это выглядело как его личное несогласие. Поэтому он должен был получить самодержавную власть из рук Патриарха и народа. Однако тянуть дальше было нельзя. Главный враг Бориса князь Иван Петрович Шуйский начал подговаривать народ, что неприлично более упрашивать, а надо приступить к избранию другого претендента. Поэтому, когда Патриарх и все духовенство вошло в келью к Царице Ирине, где находился и Борис, умоляя ее повлиять на него, то Ирина Феодоровна со слезами благословила его. Сам Борис Феодорович крайне взволнованный, заявил:

Бог свидетель и ты, Великая Государыня, что в мыслях у меня того никогда не было, я всегда при тебе хочу быть и святое, пресветлое, равноангельское лицо твое видеть».

В ответ Царица отвечала ему: «Против воли Божией кто может стоять? И ты бы безо всякого прекословия, повинуясь воле Божией, был всему православному христианству государем». Тогда Годунов сказал: «Буди святая Твоя воля, Господи«.

9 (19) марта 1598 г. состоялось расширенное заседание «освященного собора» и боярской думы по вопросу венчания на царство Великого Государя Бориса Феодоровича и присяге ему, а 1 (11) сентября того же года это венчание состоялось. В извещении датским послам 17 марта 1598 г. говорилось, что Царь Борис Феодорович возведен на престол:

Прошением и молением Патриарха Иова и митрополитов и архиепископов, и всего священного Вселенского Собора, и за челобитьем многих государских детей и царевичей розных государств, которые под его Царскою Великою рукою и ему Государю служат, и за многими просьбами бояр, и окольничих, и князей, и воевод, и дворян, и приказных людей, всяких служилых людей всех городов Московского государства, и всего народа християнского, множества людей…».

Царствование Бориса Годунова продлилось недолго: в 1605 году он скончался, видимо, от инсульта. Его сын Царь Феодор Борисович вступил на престол без утверждения Земским собором, но вскоре был свергнут, брошен в темницу и убит сторонниками Самозванца. Тот же, захватив престол, никаких Земских соборов не созывал. Также не был избран Земским собором и сменивший убитого Самозванца Василий Шуйский, которого в 1606 г. выбрала Царем группа сторонников. Также как Лжедмитрий I Шуйский не был легитимным Царем, быстро согласившись на ограничение своей власти со стороны бояр. В 1610 г. его свергли с престола и Смутное время вступило в свой самый опасный для русской государственности период. В Москве Семибоярщина присягала польскому королевичу-католику Владиславу, в Новгороде бояре присягали шведскому королю. Русские люди готовы были избрать шведского принца на русский престол, правда, при непременном условии принятия им православия.

Шло нравственное разложение национальной элиты, а вслед за ней элементы этого же разложения стали проникать и в народ. Надо было пройти до последней черты, за которой уже было исчезновение Русского православного государства, чтобы в этих страданиях народ наконец-то услышал Божий глас через своих верных чад: Святителя Гермогена, архимандрита Авраамия Палицына и монахов Троице-Сергеевой лавры, гражданина Минина, князя Пожарского – и пришел к всенародному покаянию. А покаяние – это переосмысление содеянного. Это крайне важно, только это дает силу и новую энергию. Смута преодолевалась в сердцах и умах. И только после этого – изгнание захватчиков и понимание, что нужно делать для устройства государственной жизни: следование не своей воле, не своим амбициям, не своим желаниям, а Воле Божьей, Божьему Промыслу.

Эта Воля была услышана в Костроме. Для нашей истории важнейшее, переломное событие – это не просто избрание новой Династии, а согласие народа на несение нового Креста, на выполнение совершенно новой задачи: создание великой православной Империи как цивилизационной альтернативы апостасийной, рационалистической западной гибельной цивилизации[2].

Как только возникло нижегородское ополчение, вожди его были более озабочены немедленным избранием нового Царя, чем освобождением Москвы от поляков. Этим же требованием были проникнуты народные массы. На этом сходились все русские: и земщина, и казаки не могли представить себе Русь «безгосударной». «Не одним боярам, всем Государь надобен«, – говорили русские люди. Народ требовал от князя Пожарского избрания Царя, когда ополчение еще двигалось к Москве. В самой столице незадолго до созыва собора господствовали настроения, выраженные летописцем:

Москва людна и хлебна, и на то все обещахомся, что всем помереть за Православную Веру, а королевича на царство не имати».

Собор 1613 г., избравший Царем Михаила Феодоровича Романова, был одним из наиболее полных «советов всей земли» как по числу, так и по социальному положению участвовавших в нем. В декабре 1612 года собрались в Москву представители многих городов. Судя по подписям на избирательной грамоте, более 40 городов прислали своих выборных. Только Нижний Новгород на собор 1612–1613 годов отправил не менее девятнадцати человек своих представителей, не считая дворян и детей боярских. Как отмечал С.Ф. Платонов: «Все слои свободного населения участвовали в великом государственном и земском деле царского «выбиранья«. Некоторые произведения XVII века дают нам понять, что дело на Соборе не обошлось без трений.

Приидоша к Москве… изо всяких чинов всякие людии, – повествует Новый летописец об избрании Царя Михаила, – начата избирати Государя. И многое было волнение всяким людем: койждо хотяше по своей мысли деяти, койждо про коего говоряше: не воспомянуша бо писания, яко «Бог не токмо царство, но и власть, кому хощет, тому дает; и кого Бог призовет, того и прославит».

На Соборе ставился вопрос о кандидатуре шведского принца Карла-Филиппа, раздавались голоса и сторонников королевича Владислава. Русские люди XVI–XVII вв. были преданы национальной идее. Кроме того, неудачный выбор Владислава и последовавшие за ним бедствия еще более отшатнули Русь от мысли о государе-иноземце. Были сторонники князей Д.Т. Трубецкого и Д.И. Пожарского. Их кандидатуры выставлялись на Собор. Однако настроенные аристократически, они восстановили против себя очень многих русских людей, и быть может, именно тем, что поставили вопрос об иноземце-царе. Притом Пожарского не любили казаки, а Трубецкой был неприятен земщине.

Наконец, после многих несогласий восторжествовал кандидат, за которого стояло казачество и земщина: молодой Михаил Феодорович Романов. О нем заговорил один из уездных представителей, какой-то галицкий сын боярский. Он напомнил о родстве Романовых с царским родом Иоанна Грозного. Заседания собора были, по-видимому, шумными. На них много спорили и горячились. Но, когда рядовая земщина и казаки дружно выдвинули своего кандидата, споры и ссоры прекратились. Почувствовали русские люди, что единодушие достигнуто, что Смуте настает конец, и воспрянули духом. Затем разослали по разным городам Руси верных людей тайно проведывать, «кого хотят Государем Царем на Московское государство». 21 февраля 1613 года, посланные прибыли с единодушным ответом о согласии с соборным избранием. Тогда «в большом московском дворце, в присутствии, внутри и вне, всего народа из всех городов России» Михаил Феодорович Романов был торжественно провозглашен Царем Русской земли.

Л.П. Решетников отмечает:

Царь – отрок, духовно чистый, не запятнавший себя братоубийственной усобицей, борьбой за власть, клятвопреступлениями. В Костроме произошел исторический акт принятия Романовыми и всем русским народом грандиозной исторической задачи. Это Романовы (само имя новой династии несло в себе мистическую смысловую нагрузку, говорившей о ее историческом предназначении: воплощении идеи Третьего Рима в жизнь) хорошо понимали. В марте 1613 г. в Костроме Дом Романовых получил в наследство небольшое разоренное государство. Вдумайтесь, несколько областей центральной России, фактически лишенных выхода к морям, охваченных уголовным террором и нарождающимся религиозным расколом. А через 300 лет это была величайшая Империя, простиравшаяся от Варшавы до Владивостока, от Земли Императора Николая II до Кушки. Дело не только в границах и территориях. Мы живем в государстве, которое создано под их водительством, мы живем в городах, ими воздвигнутых, мы передвигаемся по дорогам, проложенным и построенным в своем все еще большинстве в их правление. Мы с гордостью называем всемирно известные имена Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Чехова, Толстого, которые смогли стать как явление только в Романовской Империи. Мы с упорством, достойным лучшего применения, последние почти 100 лет пытаемся разрушить великое государство, созданное под водительством Романовых. Разрушили безумными экспериментами силового навязывания красной модели, а затем либеральной и достигли здесь результатов, и сократились чуть ли не вдвое, и народ вымирает разными способами. Но в то же время посмотрите, какая мощная конструкция была создана водительством Дома Романовых. Мы не только еще живы, но рождается новая жизнь, опять жизнь с Богом»[3].

[1] До Петра Великого летоисчисление на Руси шло от сотворения мира.

[2] Решетников Л.П. Воцарение Романовых — новая историческая миссия // Воцарение Романовых — новая историческая миссия

[3] Решетников Л.П. Воцарение Романовых — новая историческая миссия // Воцарение Романовых — новая историческая миссия