Как выбирают имя по святцам

Как выбрать имя для крещения и не впасть в крайности

Одним из самых распространенных вопросов на беседе перед крещением является вопрос о выборе имени будущему маленькому христианину. Актуален он не только потому, что сейчас крестится много Лилиан и Снежан, а в Татарстане Рустемов и Айратов. Дело не только в фантазии родителей при выборе имени «по паспорту», но и в суеверных представлениях о том, что нужно выбрать второе имя чтобы «не сглазили». Как выбрать имя для крещения, что необходимо знать об этом и как не впасть в суеверные крайности — об этом поговорим ниже. Для начала разберемся, какой смысл несет в себе христианское имя.

Святой пример

В Православной Церкви почитаются святые – люди, чей жизненный путь и чья верность и служение Церкви должны быть для нас примером. В Церкви много святых и послужили они Богу в разном качестве. Кто-то был великим миссионером и крестил целые народы. Их Церковь назвала равноапостольными. Другой был монахом и всю жизнь провел в аскетических подвигах. Таких святых Церковь называет преподобными. Третий послужил Богу в епископском сане и был назван Церковью святителем и так далее. Пример каждого из святых важен для нас, и мы можем и должны ему следовать.

Святой, в честь которого назван ребенок — это в первую очередь пример. Поэтому и необходимо знать житие своего святого! К сожалению, сейчас очень многие родители называют детей просто по принципу «мне нравится», не имея ввиду какого-то конкретного святого. Наверное, это потому, что сами не живут церковной жизнью, и не знают жизнеописаний святых.

Довольно часто крещу взрослых и говорю им, что у них есть потрясающая возможность – самим выбрать себя святого покровителя. Если приходит взрослый с желанием креститься, то прошу его прочитать жития святых и выбрать того, чья жизнь и чей подвиг будет ему ближе. Ведь святой — это пример!

По святцам

На Руси существовала благочестивая традиция — называть детей по святцам, то есть в честь святых, память которых выпадает на ближайшие даты ко дню рождения ребенка. Вполне можно назвать ребенка и таким способом. Но нужно помнить одно: имя – это вещь практическая. Мы крестим для того, чтобы в дальнейшем реализовывать свою веру на практике: ходить в храм, Причащаться, исповедоваться. Представьте себе ситуацию. Большой праздник, много причастников в храме. К Чаше подходит человек и говорит, что он «раб Божий Полиевкт» или Филогоний или еще какое-то сложное имя. Все они есть в святцах. Но далеко не каждый священник наизусть знает святцы. Да и к Чаше большая очередь! Скорей всего, он спросит, в каком храме его крестили с таким именем или вообще крещенный ли он. Все-таки сложно каждый раз объяснять, что его крестили с именем в честь святого, память которого есть в святцах такого-то числа.

Практика называть детей по святцам, несомненно, хорошая. Но и тут стоит относиться ко всему сдержанно: выбирать имена попроще. Ведь детям с этими именами надо будет потом ходить в храм, участвовать в Таинствах Церкви.

Крестить как есть

Самый простой и, вместе с тем, самый идеальный случай — это крещение с тем именем, которое написано в свидетельстве о рождении. Николай остается Николаем, Александр Александром. Артем склоняется в церковно-славянского Артемия, а Светлана — в Фотинью. Тут как раз все просто и понятно.

Экзотическое имя

Зачастую родители проявляют ревность не по разуму и называют своего ребенка каким-то экзотическим именем. В данном случае есть два варианта. Первый – это выбрать что-то созвучное. Например, Снежана вполне может стать Анной, Лиана — Лией и так далее. Второй вариант — это выбрать абсолютно несозвучное имя, просто то, которое нравится человеку. Вполне может оказаться, что родители долго выбирали между Жанной, как в итоге и назвали ребенка, и обычной русской Марией.

От порчи

К сожалению, часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда родители хотят крестить своего ребенка с другим именем «чтобы не сглазили». По их версии, имя, полученное в крещении, нельзя никому говорить, оно должно быть тайным и тогда никто не сможет навести порчу. Как правило, таких родителей почти всегда можно определить на беседе перед крещением. Они спрашивают про второе имя и на вопрос «зачем оно Вам надо», начинают заминаться, смущаться или же прямо говорить, что надо бороться с порчей. Таким людям однозначно отказываю и крещу только с тем именем, которое написано в свидетельстве о рождении.

Подведем итоги

Святые – это примеры. Называя ребенка в честь того или иного святого, мы как-бы призываем его следовать по пути своего святого, подражать ему. Имя можно выбрать по святцам, можно выбрать любое другое, но лучше всего ориентироваться на жизнеописания святых и не забывать, что они являются для нас примерами.

Если Вы назвали ребенка «экзотическим именем», то можно выбрать или созвучное имя, или имя в честь какого-то святого.

И, самое главное. Имя нужно для того, чтобы участвовать в церковной жизни, а не для того, чтобы «бороться с порчей».

Как правильно дать имя ребенку?

Оглавление

^ Влияет ли имя на жизнь человека?

Этот вопрос задают себе многие родители, давая имя малышу. Дашь имя мученика – будет всю жизнь мучиться, наречешь именем преподобного (монаха) – упаси Бог, станет монахом. Может быть, дать имя царя, полководца, мыслителя?

И каждый раз священники терпеливо объясняют: имя, данное ребенку, никаким образом на жизнь человека не влияет. И многие распространенные имена – в этом легко убедиться, раскрыв святцы, – носили одновременно и цари, и монахи, и мученики.

Имя древнееврейское, которое в переводе значит – Благодать Божия.

В современном церковном календаре святых Иоаннов 188 человек.

Тут и апостол Христов Иоанн Богослов, и поэт-песнописец и богослов Иоанн Дамаскин.

И один из отцов-основателей сурового монашеского подвига Иоанн Лествичник, игумен монастыря на Синайской горе.

Иоанн Власатый – Христа ради юродивый, подвизавшийся в Ростове.

Иоанн Дамасский – отшельник, оставивший город и затворившийся в пещере.

Иоанн Кронштадтский – великий русский пастырь и общественный деятель.

Иоанн Палестинский – выдающийся постник.

Иоанн Константинопольский – патриарх и выдающаяся личность своего времени.

Иоанн Креститель, первый из мучеников, и за ним еще множество мучеников Иоаннов, пострадавших и в древние времена, и в новейшее советское время.

То же наблюдаем относительно других известных имен.

Вывод очевиден: имя святого никаким образом не отражается на судьбе ребенка.

А теперь скажем несколько слов об истории наречения имени.

^ Как нарекалось имя ребенку в дохристианские времена?

В Библии имя совсем не было неким случайным условным обозначением; имя – определяло место, которое должен занимать в мире его носитель. Бог завершает творение, нарекая имена его элементам: дню, ночи, небу земле, морю ( Быт. 1:2-10 ), называя каждое светило его именем ( Ис. 40:26 ), и этим определяет местоположение во вселенной этих элементов мироздания. Или же, Бог предоставляет Адаму наречь имена всем животным ( Быт. 2:20 ) и этим самым определить их место и роль в мире Адама.

Так же и с человеком: первоначально имя, данное ребенку при рождении, обозначало его судьбу или будущий род деятельности. Это несложно увидеть, вспомнив имена древних ветхозаветных героев: Иаков значит занимающий место другого ( Быт. 27:36 ); Навал – безумец ( 1 Цар. 25:25 ) и проч. Иногда имя указывало на особенность рождения: Моисей – вынутый из воды, иногда – на предназначение человека: Исаия – да спасет Бог. Имя считалось как бы отпечатком личности человека!

В Древней Руси ребенку давали народное имя. Русские не были так изобретательны, как греки или римляне. Часто малыша нарекали именем, производным от количества детей в семье – Перва, Первой, Первак, Вторак, Четвертуня; от цвета его волос и кожи – Черныш, Черняй, Беляй, Белуха. Имена придумывались и по другим внешним признакам – росту, особенностям телосложения – Сухой, Толстой, Долгой, Мал, Малыш, Малой, Малюта, Заяц, Беспалой, Головач и проч.

Нередко ребенка называли в зависимости от какой-то заметной черты его характера (Забава, Крик, Истома, Молчан, Неулыба, Смеяна, Несмеяна) или отношения к нему в семье (Голуба, Любим, Неждан, Чаян, Милава, Поспел, Хотен и др.).

^ Имена освященные

С возникновением христианства ситуация начала меняться, однако не сразу. Примерно до III века все принимающие Крещение оставляли те имена, которыми их нарекали родители-язычники. Многие имена, даже такие, как Вера, Надежда, Любовь… – это имена языческие: римские, греческие или еврейские.

Имена могли указывать на добродетели, какой-то род занятий, особенности характера, на многое-многое другое. Например, имя Роман – происходило от названия города Рим; имя Виктор (по-латински победитель) на добродетель доблести и т.п. Родители желали, чтобы их чадо походило на древних героев, богов, желали через имя привлечь на ребенка благословение неведомых высших сил.

Однако с распространением христианства рождаются иные принципы наречения имени. Уже в III веке становится принятым давать ребенку имя подвижника христианской веры. Этот святой, мыслили христиане, станет другом нашему сыну или дочери, будет молиться за него на небесах, перед троном Отца Небесного.

Получить свое имя, причем имя освященное, которое носил до тебя подвижник Церкви, значит вступить в таинственную связь и со Христом – Абсолютной Личностью, и с личностью прежде жившего подвижника Христовой веры.

Современный богослов отец Александр Шмеман пишет: «Человеческая природа не существует вне личностей, каждая из которых представляет собой поистине единственный и вполне личностный тип воплощения и реализации этой природы. Поэтому обряд наречения имени есть признание Церковью единственности этого конкретного ребенка, наличия у него божественного дара «личности»… Имя человека, отличая его от всех других людей, идентифицирует его личность и утверждает его неповторимость. Воплотившийся Сын Божий имеет человеческое имя, потому что Он есть совершенная личность, а не человек вообще, абстрактный и безличный носитель абстрактной человеческой природы».

Люди, ведущие подлинную христианскую жизнь, нередко рассказывают, что они чувствуют связь с тем человеком, имя которого носят, со своим святым небесным покровителем.

День, в который церковно празднуется память нашего святого, называется именинами.

Свт. Иоанн Златоуст настойчиво учил прихожан:

«Христиане должны всячески стараться давать детям такие имена, которые бы не только возбуждали к добродетели самих получающих эти имена, но и для всех других и для последующих родов служили наставлением во всяком любомудрии».

Чаще всего христиане нарекали своих детей именами Апостолов Христовых, так что и в V веке, как и сегодня, больше всего было Иоаннов, Петров, Павлов…

^ Как правильно дать имя ребенку

Ныне принято давать ребенку имя прославленного святого, причем святого Православной Церкви. Однако если родители настойчиво хотят назвать малыша каким-нибудь экстравагантным именем или именем неправославным – это возможно. В таком случае по паспорту человек будет иметь имя Олеся, Алёна, Руслан, Санчес и проч., при Крещении же ему дадут имя святого.

Некоторые святые имеют по два имени – имя, которое они имели до Крещения, и имя христианское. Киевский князь Владимир в Крещении получил имя Василия, Ольга – Елены и т. д. В честь этих святых можно давать любое из двух их имен.

Сегодня называют детей именем любимой бабушки или деда, именем книжного героя, или просто понравившимся звучным и красивым именем. В этом нет ничего плохого, но можно вспомнить и иную, древнюю традицию: младенцу давали имя того святого, память которого пришлась на день наречения имени (8-й день по рождении).

Я еще раз повторю то, чего, бывает, не знают и некоторые батюшки: если мы хотим наречь имя ребенку по церковному, или, как говорят, по святцам, то это будет имя святого, память которого празднуется в 8-й день по рождении ребенка.

Можно дать имя (как сегодня распространено) в честь святого, в день памяти которого родился малыш. Говорят: «моя девочка родилась в день святой Ксении Петербургской. Разве я могу назвать ее иначе. » Некоторая логика в этих словах есть, но это уже современная практика, а не церковная традиция.

С древности установлено, что крещаемые не могут принимать Имена Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери – Марии. (Можно принять имя Иисус в честь ветхозаветного святого Иисуса Навина, а имя Мария – в честь святых Марий, которых множество.)

Выбирая для своего ребенка имя, следует помнить, что это имя – на всю жизнь, поэтому не следует стараться выделиться, называя младенца. Такие имена, как Аристоклий или Анемподист, безусловно, красивы и оригинальны, но не слишком ли ко многому они обязывают. Посмотрите, чтобы имя ровно и легко произносилось, не вызывало смешных или двусмысленных ассоциаций (автору известен такой анекдотический, но, к сожалению, реальный пример, когда родители, носившие фамилию «Дураковы», дали своей дочери имя… Идея).

В то же время заметим, что в последние десятилетия выбор имени для детей ограничился десятком-другим имен. Среди них – обязательно: Наталья, Татьяна, Мария, Екатерина, Елена и проч. (можно выявить даже некую моду на имена).

Родители забывают, что есть масса интересных и замечательных имен, сегодня почти не употребляющихся. И эти имена не менее благозвучны или интересны, чем популярные сегодня, а их носительницы-святые в своем христианском подвиге совсем не менее известны, чем те, чьи имена на слуху.

Чтобы показать, как, к сожалению, мало знаем мы о наших именах, приведем примеры мужских и женских имен, редко или вообще не встречающихся на практике. Из обширного списка я выбрал лишь малую часть благозвучных и древних имен и указал, что данное имя значит на языке народа, в среде которого оно появилось.

^ Имена мужские

Аввакум любовь Божия (евр.); имя, к сожалению, дискредитированное предводителем старообрядческого раскола протопопом Аввакумом, но, тем не менее, древнее и выразительное; происходит от имени библейского пророка.

Августин из города Августа (лат.)

Аверкий удерживающий, удаляющий (лат.)

Агафангел добрый вестник (греч.)

Адриан из Адрии (небольшой италийский городок) (лат.)

Адам человек (евр); этимологически имя произведено от «адама» – «красная земля».

Алипий беспечальный (лат.)

Амвросий бессмертный, божественный (лат.)

Анастасий воскресение, воскрешенный (греч.)

Андроник победитель мужей (греч.)

Аристарх лучший начальник, отличный ( греч.)

Арсений мужественный, мужчина (греч.)

Валериан из города Валерии (лат.)

Варлаам сын Божий (халд.)

Варфоломей сын Фоломея (Толомея) (евр.)

Вонифатий благотворец (лат.)

Гавриил крепость Божия (евр.)

Галактион молочный (греч.)

Герман воин (древневерхненем.)

Григорий бодрствующий (греч.)

Давид возлюбленный (евр.)

Дамиан покоритель, укротитель (греч.)

Даниил Бог – мой судья (евр.)

Диодор Божий дар (греч.)

Дионисий божественный из Нисы (греч.)

Евлогий благословение (греч.)

Евсевий благочестивый (греч.)

Едесий радость (сирийск.)

Елисей его спасение – Бог (евр.)

Ианнуарий привратник (лат.)

Игнатий огненный, раскаленный (лат.)

Иероним священноименный (греч.)

Иларион тихий, радостный (греч.)

Илия крепость Господня (евр.)

Кассиан порожний, пустой (лат.)

Киприан с острова Кипр (греч.)

Климент милостивый (лат.)

Лаврентий лавровый (лат.)

Лука родом из Лукании (греч.)

Макарий блаженный (греч.)

Мануил определение Божие (евр.)

Марк сухой, увядающий (лат.)

Мефодий упорядоченный (греч.)

Назарий посвященный Богу (евр.)

Нестор возвратившийся домой (греч.)

Никандр муж победы (греч.)

Никита победитель (греч.)

Никон побеждающий (греч.)

Палладий из Паллады (греч.)

Панкратий вседержавный, всесильный (греч.)

Пантелеимон всемилостивый (греч.)

Парфений девственник (греч.)

Поликарп многоплодный (греч.)

Порфирий багряный (греч.)

Родион геройский, розовый (греч.)

Рустик деревенский (лат.)

Савватий субботний (евр.)

Севастиан досточтимый (греч.)

Софроний здравомыслящий (греч.)

Терентий полирующий, растирающий (греч.)

Тимофей почитающий Бога (греч.)

Феодор Божий дар (греч.)

Феодосий Богом данный (греч.)

Феоктист Богом созданный (греч.)

Феофан Богоявление (греч.)

Феофил друг Божий (греч.)

Феофилакт богохранимый (греч.)

Филадельф братолюбец (греч.)

Филарет любитель добродетели (греч.)

Филипп любящий коней (греч.)

Флорентий цветущий (лат.)

Харитон благодатный (греч.)

Христофор Христоносец (греч.)

^ Имена женские

Агнесса Агния непорочная (греч.)

Ада благородная (древневерхненем.)

Акилина орлиная (греч.); в простонародье это благозвучное имя было превращено в Акулину. Можно предложить родителям требовать от знакомых и родственников именно такого, греческого, а не простонародного русского (Акулина) варианта произнесения имени

Ангелина вестница (греч.)

Аполлинария Аполлонова (греч.)

Ариадна строго сохраняющая супружескую верность (греч.)

Афанасия бессмертная (греч.)

Василисса царственная (греч.)

Вероника образ верности (греч., лат.)

Диодора Божий дар (греч.)

Евдокия благоволение (греч.)

Евсевия благочестивая (греч.)

Евфросиния радость (греч.)

Женевьева (по-церковнославянски – Геновефа)

Зинаида божественная (греч.)

Илария тихая, радостная, ясная

Иоанна благодать Божия (евр.); обычно это имя передают на западный манер: Жанна или Яна;

Исидора дар Исиды (египетской богини) (греч.)

Иулиана, Иулиания, Иулитта и др. дочь Иулиева, или Юлиева (лат.). Это имя древнего римского рода. Один из представителей этого рода – Гай Юлий Цезарь.

Иустина дочь Иуста.

Клеопатра славная по отцу (греч.)

Констанция постоянная (греч.)

Мариам их восстание, звезда моря (евр.)

Павлина, Паулина принадлежащая Павлу (лат.)

Параскева пятница, приготовление (греч.)

София премудрость (греч.)

Сусанна белая лилия (евр.)

Феодора Божий дар (греч.)

Феодосия Богом данная (греч.)

Феофания Богоявление (греч.)

Харитина благодатная (греч.)

Христина Христова (греч.)

Священник может советовать при выборе имени следовать современным справочным изданиям, особенно церковным календарям, так как в светских изданиях часто даются имена советские или искаженные западные и таких святых нет в помине.

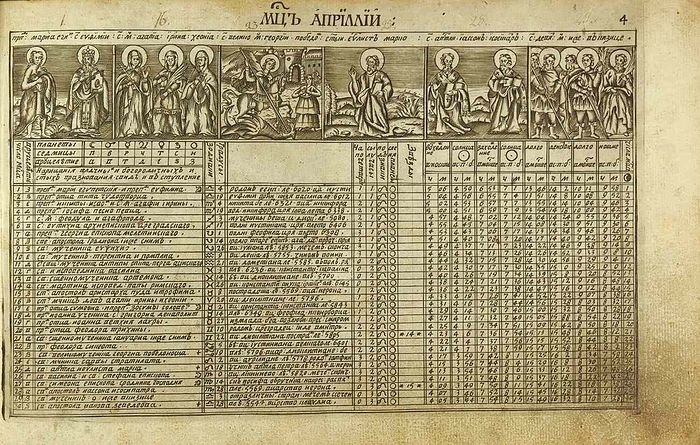

Напомним, что ежегодно выходит Церковный календарь Московской Патриархии, где дается перечень наиболее известных святых, он продается в церковных лавках и магазинах.

Помните: имя, данное ребенку, будет пронесено им до самой смерти и может послужить в детстве и юности поводом к насмешкам и издевательствам со стороны сверстников. Многие из древних имен, которые носили подвижники благочестия, вряд ли уместны сегодня. Из числа таких имен упомянем: Алгабдил, Амавс, Аод, Араб, Атом, Евпл, Евпроб, Квадрат, Мудий.

Женские: Аксуя, Голиндуха, Дракона, Каздоя и проч.

^ А еще недавно…

Еще несколько десятилетий назад новорожденным давались «новые» имена, порожденные идеями социализма, индустриализации и проч.

Мальчики часто получали имя Коммунар, а девочки Коммунара. Появились имена Октябрь (муж.) – Октябрина (жен.); Май (муж.) – Майя (жен.) и проч. В одной семье сына назвали Рево, дочь Люция, что вместе означало «Революция».

В календарях советского времени можно встретить и совсем экстравагантные: Даздрасперма (расшифровывается как «Да здравствует Первое мая»), Владлен (расшифровывается как «Владимир Ленин»), Воля, Интерна, Искра, Идея, Перкосрак (первая космическая ракета).

В 60-х – 70-х годах интерес к новым «оригинальным» именам угасает. Если детей и нарекают по-новому, то это уже не «коммунистические» имена, но «индустриальные», «космические».

Так, относительно популярными становятся: Ион, Аполлон, Венера, Меркурий, Феб, Гелий. Можно встретить и Икара, Одиссея, Титана, Селену. В начале 70-х годов Ленинградском Дворце торжественной регистрации рождений «Малютка» двум девочкам были присвоены имена Весна и Тайна.

Начиная же с 70-х годов пробуждается интерес к старым русским именам (особенно для девочек). К 90-м годам особо популярными среди них становятся: Ксения, Варвара, Иулиания, Елизавета, Евдокия и проч.

На 90-е годы особо популярными среди них становятся: Ксения, Варвара, Иулиания, Елизавета, Евдокия…

^ Что делать, если христианское имя забылось?

Нередко в храм приходят люди, имеющие неправославное имя, но когда-то, в детстве крещеные. Своего христианского имени они не помнят, а родители, которые их крестили, умерли. Что делать? Так и приходить в храм с именем Лениана, Марксина, Октябрина. Ничего страшного в этой ситуации нет. Нужно просто прийти к священнику и сказать об этом. Священник прочитает специальную молитву На наречение имени и даст вам новое имя православного святого.

Именины и христианские имена

Христианские мужские имена:

Христианские женские имена:

Имени́ны – день памяти святого, чьё имя было дано человеку при Крещении. Каждый день церковного календаря посвящен памяти какого-либо святого (чаще всего – не одного). Список дней памяти святых находится в месяцеслове.

Чаще всего день памяти святого — это день его земной кончины, т.е. перехода в вечность, встречи с Богом, приобщиться к Которому и стремился подвижник.

Обязательно ли называть ребенка именно по календарю?

Церковный устав не содержит строгого предписания называть детей именами только тех святых, чья память совершается в день рождения ребенка.

Подобная практика является делом сугубо личного благочестия родителей. Возможно, она связана с тем, что верующие родители, как правило, знают каких святых вспоминает Церковь в данный день (для этого существует Церковный календарь), соответственно, они знают, кому молятся и в тот день, когда на свет появляется их чадо. Поэтому они особо усердно обращаются именно к этим святым.

Опять же отметим: если родители хотят назвать сына или дочь именем, которое им очень нравится или, например, в честь кого-то из предков, но при этом память святого, носящего такое имя, совершается не в ближайшее время, в этом не будет ничего предосудительного. Главное, чтобы и родители, и в будущем – сам ребенок, не забывали молиться тому небесному покровителю, имя которого они избрали для своего ребенка.

Как определить день именин

В церковном календаре бывает по нескольку дней памяти одного и того же святого, также одно и то же имя носят многие святые. Поэтому необходимо найти в церковном календаре день памяти соименитого с вами святого, ближайший после дня вашего рождения. Это и будут ваши именины, а святой, память которого вспоминается в этот день, будет вашим небесным покровителем. Если у него есть и другие дни памяти, то для вас эти даты станут «малыми именинами».

Если мы хотим наречь имя ребенку строго по церковной традиции, то это будет имя святого, память которого празднуется в 8‑й день по рождении ребенка. См. Наречение имени

При определении именин не имеет значения дата канонизации святого, ведь она лишь фиксирует свершившийся факт. Кроме того, канонизация как правило совершается через десятки лет после перехода святого в небесные обители.

Имя, полученное человеком при крещении, не только остается неизменным всю жизнь (исключение составляет лишь случай принятие монашества), но и сохраняется после смерти, переходит с ним в вечность. В молитвах об усопших Церковь так же поминает их имена, данные в крещении.

Именины и День Ангела

Иногда именины в просторечии называют Днем Ангела. Это название именин напоминает о том, что в старину святых покровителей иногда образно называли Ангелами их земных тезок; некорректно, однако, смешивать святых с ангелами. Именины – день памяти святого, именем которого человек назван.

При Крещении человеку приставляется Богом Ангел-Хранитель. У каждого крещёного свой Ангел-Хранитель, но имя его нам неизвестно.

Почитание и подражание своему святому покровителю

О молитвенной помощи святых преподобный Силуан Афонский писал: «Святые, в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы… Святые не забывают нас и молятся за нас… Они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли души наши, как уныние сковало их, и, не преставая, ходатайствуют за нас пред Богом».

Почитание святого состоит не только в молитве ему, но и подражании его подвигу, его вере. «По имени и житие твое да будет» — говорил преподобный Амвросий Оптинский. Ведь святой, чье имя носит человек – это не просто его покровитель и молитвенник, это еще и образец для подражания.

Но каким образом мы можем подражать своему святому, как хотя бы в чем-то следовать его примеру? Для этого нужно:

По характеру христианских подвигов святых традиционно разделяют на лики (разряды): пророки, апостолы, святители, мученики, исповедники, преподобные, праведные, юродивые, благоверные и др. (см. агиографический словарь).

Человек, носящий имя исповедника или мученика, вполне может бесстрашно исповедовать свою веру, поступать по-христиански всегда и во всем, не оглядываясь на опасности или неудобства, во всем угождать, прежде всего, Богу, а не людям, не взирая на насмешки, угрозы и даже притеснения.

Те, кто назван в честь святителей, могут пытаться подражать им, обличая заблуждения и пороки, распространяя свет Православия, помогая ближним найти путь ко спасению как словом, так и собственным примером.

Преподобным (т.е. монахам) можно подражать в отрешенности, независимости от мирских наслаждений, хранении чистоты помыслов, чувств и поступков.

Подражать юродивому – значит, прежде всего, смиряться, воспитывать в себе самоотверженность, не увлекаться стяжанием земных богатств. Продолжением должно стать воспитание воли и терпения, способности переносить трудности жизни, борьба с гордостью и тщеславием. Также нужна привычка кротко переносить все обиды, но вместе с тем не стесняться обличать явные пороки, говорить правду всем, кто нуждается во вразумлении.

Имена в честь Ангелов

Также человека могут назвать в честь Архангела (Михаила, Гавриила и др.). Христиане, названные в честь архангелов, отмечают именины 21 ноября (8 ноября по ст. стилю), в день Празднования Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Если имени нет в святцах

Если имени, которым вас назвали, нет в святцах, то при крещении выбирается имя, наиболее близкое по звучанию. Например, Дина – Евдокия, Лилия – Лия, Анжелика – Ангелина, Жанна – Иоанна, Милана – Милица. По традиции, Алиса получает в крещении имя Александры, в честь св. страстотерпицы Александры Феодоровны Романовой, до принятия православия носившей имя Алиса. Некоторые имена в церковной традиции имеют иное звучание, например, Светлана – это Фотиния (от греческого photos – свет), а Виктория – Ника, оба имени в латинском и греческом означают «победу».

В церковных записках пишут только имена, данные в крещении.

Как встретить именины

Православные христиане в дни своих именин посещают храм и, заранее подготовившись, исповедуются и причащаются Святых Христовых Тайн.

Дни «малых именин» не так торжественны для именинника, но храм посетить в этот день желательно.

После причастия нужно хранить себя от всякой суеты, чтобы не утратить праздничную радость. Вечером можно пригласить близких на трапезу. Следует помнить, что если именины приходятся на постный день, то праздничное угощение должно быть постным. В Великий пост именины, случившиеся в будний день, переносятся на ближайшую субботу или воскресенье.

Что дарить на именины

В празднование памяти святого покровителя лучшим подарком имениннику будет то, что сможет способствовать его духовному росту: икона; сосуд для святой воды, ёмкость для освящённого хлеба и молитва на их принятие; чётки; качественные восковые свечи или лампада для домашней молитвы; книги, аудио и видеозаписи духовного содержания; платок и косынку (это головной убор замужних женщин); путёвка в паломническую поездку.

Молитва своему святому

О святом, в честь которого мы получаем имя, мы должны вспоминать не только в день именин. В ежедневном утреннем и вечернем молитвенном правиле есть молитва святому, также мы можем обращаться к нему в любое время и в любых нуждах. Самая простая молитва святому:

Моли Бога о мне, святой угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Также необходимо знать тропарь и кондак своему святому.

Помимо икон Спасителя – Господа Иисуса Христа, и Богородицы, желательно иметь икону своего святого. Может случиться так, что вы носите какое-то редкое имя, и икону своего небесного покровителя будет трудно найти. В этом случае можно купить икону Всех святых, на которой символически изображены все святые, прославленные Православной Церковью.

Святоотеческие высказывания о именинах

«Имена у нас стали выбирать не по-Божьему. По-Божьему вот как надо. Выбирайте имя по святцам: или в какой день родится дитя, или в какой крестится, или в промежутке и дня в три по крещении. Тут дело будет без всяких человеческих соображений, а как Бог даст, ибо дни рождения в руках Божиих.

святитель Феофан, Затворник Вышенский

«Святая Церковь, зная, что немногие способны от себя нарекать имена, приносящие с собою благословение, учредила прекрасный обычай от святых заимствовать имена, которые по благодати святых всегда благознаменательны и способны принести с собою благословение. Но притом особенно благо младенцу, которому дают имя святого не по обычаю только, но по вере и любви к святому».

святитель Филарет, митрополит Московский

«Ребенок должен быть посвящен, вернее, вручен хранению, защите, молитвам того святого, имя которого ему дается. Родители должны были бы выбирать святого, который для них что-то значит, то есть житие которого их чем-нибудь поразило или который по чему-нибудь связан с зачатием этого ребенка. В старой России (вероятно, это и теперь еще порой делается) крестили ребенка именем того святого, в день которого были крестины. В этом есть какой-то смысл, при условии, опять-таки, что это будет не кличка, а будет как бы освящение нового храма во имя данного святого Родители должны были бы, когда хотят дать то или другое имя ребенку, узнать, каково житие святого, что в нем есть, что поражает их не благозвучием имени, а внутренним обликом, почему они хотят, чтобы их ребенок был под защитой этого святого или, во всяком случае, чтобы этот святой особенно молился о нем. Поэтому наименование ребенка может иметь громадное значение».

святитель Феофан, Затворник Вышенский

«Мы носим имена святых, которые прожили жизнь и осуществили на земле своё призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому; и мы должны вдумываться и в значение его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из его жития. Потому что он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы могли бы быть. Повторить ничью жизнь нельзя; но научиться от жизни одного или другого человека, святого или даже грешника, жить более достойно себя и более достойно Бога – можно».

Антоний, митрополит Сурожский

История и символика празднования именин

Как и многие другие религиозные традиции, празднование именин в советское время находилось в забвении, более того, в 20–30‑х годах ХХ века подвергалось официальному гонению. Правда, искоренить вековые народные привычки оказалось трудно: до сих пор на день рождения поздравляют именинника, а если виновник торжества совсем юн, поют песенку: “как на … именины испекли мы каравай”. Между тем, именины — праздник особый, который можно было бы назвать днем духовного рождения, так как он связан прежде всего с таинством Крещения и с именами, которые носят наши соименные небесные покровители.

Традиция празднования именин известна на Руси с XVII века. Обычно накануне праздника семья именинника варила пиво, пекла именинные калачи, пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь к обедне, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и прикладывался к иконе с ликом своего небесного покровителя. Днем друзьям и родственникам разносились именинные пироги, причем часто начинка и величина пирога имела особый смысл, определяемый характером отношений именинника и его близких. Вечером устраивался праздничный ужин.

Особенно пышно справлялись царские именины (день Тезоименитства), которые считались государственным праздником. В этот день бояре и придворные являлись к царскому двору с тем, чтобы поднести подарки и принять участие в праздничном пире, за которым пели многолетие. Иногда царь самолично раздавал пироги. Народу разносились огромные именинные калачи. Позднее появились другие традиции: военные парады, фейерверки, иллюминация, щиты с императорскими вензелями.

После революции с именинами начали серьезную и планомерную идеологическую борьбу: Таинство крещения попытались заменить на “октябрины” и “звездины”. Был детально разработан ритуал, при котором новорожденного в строгой последовательности поздравляли октябренок, пионер, комсомолец, коммунист, “почетные родители”, иногда младенца символически зачисляли в профсоюз и проч. Борьба с “пережитками” доходила до анекдотических крайностей: так, в 20‑х годах цензура запретила “Муху-Цокотуху” К. Чуковского за “пропаганду именин”.

Традиционно именины относят на тот день памяти соименного (тезоименитого) святого, который следует непосредственно за днем рождения, хотя существует и традиция празднования именин в день памяти самого прославленного соименного святого. В прошлом именины считались более важным праздником, чем день “телесного” рождения, кроме того, во многих случаях эти праздники практически совпадали, т. к. традиционно ребенка несли крестить на восьмой день после рождения: восьмой день — это символ Небесного Царства, к которому приобщается крещаемый человек, в то время как число семь — древнее символическое число, обозначающее сотворенный земной мир. Крестильные имена выбирались по церковному календарю (святцам). По старому обычаю выбор имени был ограничен именами святых, память которых праздновалась в день крещения. Позднее (особенно в городском обществе) от этого строгого обычая отошли и стали выбирать имена, руководствуясь личным вкусом и иными соображениями — в честь родственников, например.

В древности люди придавали имени гораздо большее значение, чем сейчас. Содержание имени соотносилось с внутренним смыслом человека. Наречение считалось высоким актом творения, отгадыванием человеческой сути.

В Древнем Египте личное имя тщательно оберегалось. Египтяне имели “малое” имя, известное всем, и “большое”, которое считалось истинным: оно хранилось в тайне и произносилось лишь во время важных обрядов. Особым почтением пользовались имена фараонов — в текстах их выделяли специальным картушем. С огромным уважением египтяне относились к именам умерших — неправильное обращение с ними наносило непоправимый вред потустороннему бытию. Имя и его носитель составляли одно целое: характерен египетский миф, по которому бог Ра скрывал свое имя, но богине Исиде удалось-таки его выведать, вскрыв ему грудь — имя буквальным образом оказалось внутри тела!

Имя могло изменяться с возрастом. Новые имена давались подросткам при инициации, т. е. при вступлении во взрослые члены общины. В Китае до сих пор существуют детские “молочные” имена, от которых отказываются с возмужанием. В античной Греции новоиспеченные жрецы, отрекаясь от старых имен, вырезали их на металлических дощечках и топили в море. Переосмысление этой традиции можно увидеть в монашестве, когда принявший постриг оставляет мир и свое мирское имя.

У многих народов табуизировались имена языческих богов и духов. Особенно опасно было называть злых духов (“чертыхаться”): таким образом можно было накликать “недобрую силу”. Древние евреи не смели называть Имя Божие: Яхве (Иегова) в Ветхом Завете — это “неизреченное Имя”, священная тетраграмма, которую можно перевести как “Я есмь, Который есмь”. По Библии акт называния часто становится Божиим делом: Господь дал имена Аврааму, Сарре, Исааку, Измаилу, Соломону, переименовал Иакова в Израиль. Особый религиозный дар еврейского народа проявился во множестве имен, которые называют теофорными — в них присутствует Божие “неизреченное Имя”: так через свое личное имя человек связывался с Богом.

Христианство, как высший религиозный опыт человечества, со всей серьезностью относится к личным именам. Имя человека отображает таинство неповторимой, драгоценной личности, оно предполагает личное общение с Богом. При таинстве Крещения христианская Церковь, принимая в свое лоно новую душу, связывает ее через личное имя с именем Божиим. Как писал о. Сергий Булгаков, “человеческое именование и имявоплощение существует по образу и подобию божественного боговоплощения и наименования… всякий человек есть воплощенное слово, осуществленное имя, ибо сам Господь есть воплощенное Имя и Слово”.

Предназначением христиан является святость. Нарекая младенца именем канонизированного святого, Церковь старается направить его на путь истинный: ведь это имя уже “реализовалось” в жизни как святое. Носящий святое имя всегда хранит в себе возвышающий образ своего небесного покровителя, “помощника”, “молитвенника”. С другой стороны, общность имен объединяет христиан в одно тело Церкви, в один “избранный народ”.

Благоговение перед именами Спасителя и Богородицы издавна выражается в том, что в православии не принято давать имена в память Богородицы и Христа. Раньше имя Богородицы отличалось даже иным ударением — Мари́я, в то время, как другие святые жены имели имя Ма́рия (Ма́рья). Редкое монашеское имя Иисус присваивалось в память не Иисуса Христа, а праведного Иисуса Навина.

Русский христианский именослов складывался веками. Первый обширный пласт русских имен возник в дохристианскую эпоху. Причины возникновения того или иного имени могли быть самыми различными: помимо религиозных мотивов, играли роль обстоятельства рождения, внешний облик, характер и т. д. Позднее, после Крещения Руси, эти имена, порой трудно отличимые от прозвищ, сосуществовали с христианскими календарными именами (вплоть до XVII века). Даже священники иногда носили прозвища. Бывало, что один человек мог иметь целых три личных имени: “прозвищное” имя и два крестильных имени (одно — явное, другое — потаенное, известное лишь духовнику). Когда христианский именослов полностью вытеснил дохристианские “прозвищные” имена, они не ушли от нас насовсем, перейдя в другой класс имен — в фамилии (напр. Некрасов, Жданов, Найденов). Некоторые дохристианские имена канонизированных русских святых впоследствии стали календарными (напр. Ярослав, Вячеслав, Владимир).

С принятием христианства Русь обогатилась именословом всей человеческой цивилизации: с византийскими святцами к нам пришли греческие, еврейские, римские и иные имена. Иногда под христианским именем скрывались образы более древних религий и культур. Со временем эти имена обрусели, да так сильно, что самими русскими именами стали древнееврейские — Иван да Марья. Вместе с тем следует иметь в виду высокую мысль о. Павла Флоренского: “нет имен ни еврейских, ни греческих, ни латинских, ни русских — есть только имена общечеловеческие, общее достояние человечества”.

Послереволюционная история русских имен складывалась драматично: проводилась массовая кампания “дехристианизации” именослова. Революционное мракобесие некоторых слоев общества, сочетаемое с жесткой государственной политикой, было направлено на переустройство, а значит — и на переименование мира. Вместе с переименованием страны, ее городов и улиц, переименовывались люди. Составлялись “красные святцы”, выдумывались новые, “революционные” имена, многие из которых теперь звучат просто как курьезы (напр. Малентро, т.е. Маркс, Ленин, Троцкий; Даздраперма, т.е. Да здравствует Первомай и т.д.). Процесс революционного имятворчества, характерный для идеологических революций вообще (он был известен и во Франции в конце XVIII века, и в республиканской Испании, и в странах бывшего “социалистического лагеря”) продолжался в Советской России недолго, около десятилетия (20–30‑е годы). Вскоре эти имена стали достоянием истории — здесь уместно вспомнить другую мысль о. Павла Флоренского: “имена не придумаешь”, в том смысле, что они “наиболее устойчивый факт культуры и важнейший из ее устоев”.

Изменение русского именника шло и по линии заимствования из других культур — западно-европейских (напр. Альберт, Виктория, Жанна) и общеславянских христианских имен (напр. Станислав, Бронислава), имен из греческой и римской мифологии и истории (напр. Аврелий, Афродита, Венера) и т.д. Со временем русское общество опять вернулось к календарным именам, но “дехристианизация” и перерыв в традиции привели к необычайному оскудению современного именослова, состоящего ныне всего лишь из нескольких десятков имен (сыграло свою роль и общее свойство “массовых культур” — стремление к усреднению, стандартизации).

иеромонах Макарий (Маркиш):

С древнейших времен установился обычай давать вновь принятому члену Церкви имя какого-либо святого. Тем самым возникает особая, новая связь между землей и Небом, между человеком, живущим в этом мире, и одним из тех, кто достойно прошел свой жизненный путь, чью святость Церковь засвидетельствовала и прославила своим соборным разумом. Поэтому каждый православный должен держать в памяти святого, в честь которого он назван, знать основные факты его жизни, по возможности помнить хотя бы некоторые элементы богослужения в его честь.

Но одно и то же имя, особенно из распространенных (Петр, Николай, Мария, Елена), носили многие святые разных времен и народов; поэтому нам предстоит выяснить, в честь какого именно святого, носившего данное имя, будет назван младенец. Сделать это можно, пользуясь подробным церковным календарем, где приведен алфавитный список почитаемых нашей Церковью святых с датами празднования их памяти. Выбор делается с учетом даты рождения или крещения ребенка, обстоятельств жизненного подвига святых, семейных традиций, ваших личных симпатий.

Помимо того, у многих известных святых в течение года бывает несколько дней памяти: это может быть день смерти, день обретения или перенесения мощей, день прославления – причисления к лику святых. Вам предстоит выбрать, какой из этих дней станет праздничным днем (тезоименитством, именинами) вашего ребенка. Часто его называют Днем ангела. В самом деле мы просим Господа дать новокрещеному своего Ангела-Хранителя; но этого Ангела ни в коем случае нельзя смешивать со святым, в честь которого назван ребенок.

Иногда при наречении имени возникают некоторые сложности. Есть немало православных святых, известных в истории, но не внесенных в наши календари. В их числе – святые Западной Европы, жившие и прославленные еще до отпадения Рима от Православия (вплоть до 1054 г. Римская Церковь не была оторвана от Православия, и почитавшихся в ней к тому времени святых мы также признаем святыми), чьи имена приобрели у нас популярность в последние десятилетия (Виктория, Эдуард и др.), но числятся иногда как «неправославные». Бывают и обратные ситуации, когда привычное славянское имя не принадлежит ни одному из православных святых (например, Станислав). Наконец, нередки и формальные недоразумения, связанные с написанием имени (Елена – Алена, Ксения – Оксана, Иоанн – Иван) или его звучанием на разных языках (по-славянски – Светлана и Злата, по-гречески – Фотиния и Хриса).

В Русской Церкви, в отличие от некоторых других Православных Церквей, любимое всеми имя Мария никогда не дается в честь Пресвятой Богородицы, но лишь в честь других святых, носивших это имя. Также следует знать, что начиная с 2000 г. наша Церковь причисляет к лику святых множество наших земляков и сограждан – новых мучеников и исповедников XX века – и призывает верующих называть своих детей в их честь и память.