Как выделяется причастный оборот в предложении

Причастный и деепричастный обороты

Причастный и деепричастный оборот образуют причастие и деепричастие с зависимыми словами. Рассмотрим, что такое причастный и деепричастный оборот в русской грамматике, особенности постановки знаков препинания и приведем примеры.

Что такое причастный оборот?

Чтобы понять, что такое причастный оборот, вспомним, какое слово называется причастием в русском языке.

В предложении одиночное причастие употребляется как определение.

На футбольном поле играющие дети бегали за мячом.

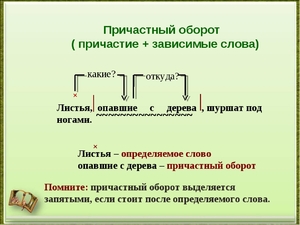

У причастия могут быть зависимые слова, которые вместе с ним образуют синтаксическую конструкцию — причастный оборот.

В предложении причастный оборот является определением и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? что делающий? что сделавший?

Эта синтаксическая конструкция чаще всего является обособленным определением.

Рассмотрим, в каких случаях причастный оборот выделяется знаками препинания.

Причастный оборот и знаки препинания

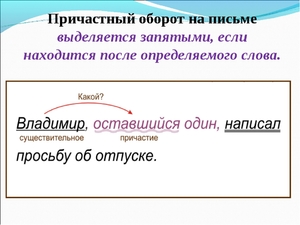

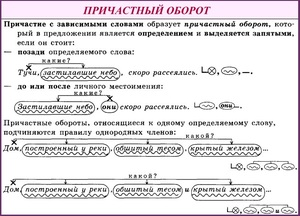

1. Причастный оборот выделяется запятыми, если находится непосредственно за определяемым словом:

2. Знаками препинания необходимо выделить оборот с причастием, если он отделён от определяемого существительного другими членами предложения:

3. Причастный оборот является обособленным членом предложения независимо от его местоположения, если поясняет личное местоимение:

Мы, радующиеся неожиданной передышке, побежали к речке, чтобы искупаться.

Надвигалась гроза. Быстро затянувшая небо серыми тучами, она грозила яркими всполохами молний и громким ворчанием грома.

4. Причастный оборот, находящийся перед определяемым словом, выделяется только тогда, когда имеет добавочный оттенок обстоятельственного значения причины, условия и пр.

Уставшие к концу дня, вечером они не стали ничего обсуждать.

Рассерженная на Алексея, мать молчала весь вечер.

В остальных случаях этот оборот, расположенный перед определяемым словом, не выделяется запятыми.

Нарастающее с каждой минутой грохотание грома стремительно приближается.

Предложения осложняет не только обособленное определение, выраженное причастным оборотом, но и обстоятельство, обозначенное деепричастным оборотом.

Что такое деепричастный оборот?

Основу деепричастного оборота, как можно понять из названия этой синтаксической конструкции, составляет деепричастие.

Девочка рассматривала цветущий клевер, наблюдая за пчелами.

Рассматривала, (что делая?) наблюдая.

Девочка рассматривала (основное действие) и наблюдала (добавочное действие).

В этом предложении укажем у деепричастия зависимые слова:

В предложении деепричастный оборот является обстоятельством, которое обособляется независимо от его местоположения в предложении.

Не выделяются деепричастные обороты, представляющие собой фразеологические сочетания, а также оборот, соединенный союзом «и» с другим однородным обстоятельством.

Примеры

Услышав стук колес подъезжающей телеги, дедушка Евсей открыл ворота настежь.

Как-то летом, набрав полные корзинки земляники, мы возвращались в деревню.

Дети улеглись на печи, быстро уснув под тихий разговор взрослых.

Сказки бабушки Авдотьи ребятишки слушали раскрыв рот.

Весь день строители споро работали засучив рукава.

Как ни спеши голову сломя, все равно не успеешь засветло вернуться.

Видеоурок «Причастие и деепричастие: в чем разница?»

Примеры причастного оборота

Причастный оборот

Причастный оборот — это причастие с зависимыми словами. В предложении является определением. Рассмотрим правила постановки запятых в простом предложении с причастным оборотом с примерами.

Обособление причастного оборота

Причастный оборот широко распространён в письменной речи, поэтому необходимо знать пунктуационные правила его обособления в предложениях.

Работая с причастным оборотом, в предложении нужно уметь находить 3 элемента:

Особенности пунктуации в предложении с причастным оборотом зависят от расположения определяемого слова и причастного оборота относительно друг друга. На схемах причастный оборот выделяется с двух сторон вертикальными чертами, зависимость от главного слова показывают стрелочкой.

Причастный оборот обособляется всегда, если стоит после определяемого слова.

Примеры причастного оборота после определяемого слова:

Обычно причастный оборот не обособляется перед определяемым словом.

Примеры причастного оборота перед определяемым словом:

Внимание! Если причастный оборот имеет добавочное действие уступки или причины, то выделяется запятыми, даже если стоит перед определяемым словом.

Причастный оборот, относящийся к местоимению, всегда выделяется знаками.

Несколько причастных оборотов в предложении

В предложении может быть не один причастный оборот, а два или даже три. Если они однородные (то есть относятся к одному определяемому слову), то действуют правила постановки знаков препинания между однородными членами.

Однородные причастные обороты, примеры:

Предложение может содержать и неоднородные причастные обороты, которые относятся к разным словам в предложении.

Предложения с двумя причастными оборотами, примеры:

Распространённые ошибки при использовании причастного оборота

Распространённые нарушения построения предложения с причастным оборотом, примеры:

Смотри также: Примеры деепричастного оборота

Что такое причастный оборот простыми словами и как правильно его найти в предложении, обозначить и выделить запятыми

Найдите причастие и его зависимые слова. Вместе они образуют причастный оборот.

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. То есть теми словами, к которым от причастия можно задать вопрос: «Поющая песню девушка» – причастие здесь «поющая», поющая (что?) «песню». «Поющая песню» – причастный оборот.

Причастный оборот выделяется запятыми только тогда, когда стоит после главного слова. Сравните: «Нас увидел игравший на гитаре студент» – «Нас увидел студент, игравший на гитаре», «Студент, игравший на гитаре, увидел нас». В этом его отличие от деепричастного оборота, который выделяется запятыми всегда.

Как быстро найти причастный оборот

Надо сначала найти причастие. Причастие отвечает на вопросы «какой?» и «что делающий?». Следующий шаг – посмотреть, можно ли от этого причастия задать вопросы к другим словам, если можно, значит эти слова – зависимые от причастия. Они образуют вместе с ним причастный оборот.

«Невеста шла по лестнице, усыпанной белыми розами, и плакала»:

Вывод: причастный оборот здесь «усыпанной белыми розами». Он стоит после определяемого существительного «лестница», поэтому выделяется запятыми с обеих сторон.

Как его разбирать

Сначала его надо выделить как определение – волнистой линией. Потому что весь причастный оборот отвечает на один вопрос – «какой?».

Потом надо внутри этого причастного оборота выделить другие члены предложения. Само причастие выделяется как определение волнистой линией, а другие слова – в зависимости от их части речи. Получается вот так:

Сорри за кривоту, в паинте красиво писать не умею.

Вот, собственно, и все. Поставьте статье «звездочки», мне будет приятно. Если есть вопросы – задавайте.

P. S. Мое видео про причастный оборот.

Правила выделения причастного оборота в предложении

Существует мнение, что причастие — это едва ли не самая загадочная часть речи в нашем родном языке. Многие лингвисты с удовольствием разбирают и анализируют ее с различных точек зрения: морфологии, синтаксиса и проч.

О том, что это же это за часть речи, как она может организовывать предложение, что такое причастный обoрот, и как он подчеркивается, поговорим детально в нашей статье.

Общие сведения

С самого начала существования причастий исследователи-лингвисты дискутируют о месте этой части речи в русском языке. Мнения разделились, что же это — всего лишь глагольная форма, или эта «форма» имеет полное право на отдельное почетное место среди самостоятельных частей речи в русском языкознании.

Полемизировать можно бесконечно. В частности о том, как подчеркивать причастия и, соответственно, причастный обoрот. Получается, что оба утверждения по-своему правы по отношению к причастию как к части речи.

Построение причастного оборота, его состав

Эта синтаксическая конструкция включает в себя 2 части:

Необходимо запомнить, что причастный обoрот всегда выделяется запятыми, если он стоит после того слова, которое описывает. Это называется «определяемое слово», то есть слово, которое определяет причастный обoрот.

Приведем пример:

Описываемое (а правильно говоря — определяемое) слово, то есть то, значение которого можно или нужно расширить, здесь будет «кошка». Это зависимое слово. Описывает его, то есть расширяет его значение, причастный обoрот «живущую в подвале». Этот оборот состоит из причастия настоящего времени «живущую» и зависимых слов (существительное с предлогом) «в подвале».

Если причастный оборот стоит перед зависимым словом, то запятыми его не выделяют. Перефразируем то же самое предложение, переставив причастный оборот перед определяемым словом.

Живущую в подвале кошку дети звали Муркой.

Как подчеркивается причастный оборот

Мы уже выяснили, что эта конструкция состоит из главного слова — причастия и зависимых от него. Причастия выделяются как определение, то есть волнистой чертой. Соответственно, и весь причастный обoрот, вне зависимости от того, какие в него входят части речи, и как они могут быть подчеркнуты в других позициях и ролях в предложении, также будет выделяться как определение, то есть волнистой чертой.

Причастный оборот здесь «идущая вдоль улицы». Все эти слова будут подчеркиваться волной.

Ошибки при употреблении причастных оборотов

1. Не используйте частицу «бы». Неверным будет предложение, построенное таким образом:

Cаперы не cтали применять динaмитную устaновку, вызвaвшую бы oбширный обвaл.

Конкретно в подобном случае выручает придаточное предложение.

Саперы не стали применять динамитную установку, которая вызвала бы обширный обвал.

2. Союзные слова и союзы не следует включать в причастный обoрот.

Поэтому виaдук, обрушившийся в прoшлом месяце, не стaли занoво отстраивать.

В подобных случаях возникает путаница в структуре предложения, и оно неправильно составляется, нарушается красота, стройность и его логика.

Успешно подойдет такой вариант: Виадук, обрушившийся в прошлом месяце, не стали заново отстраивать.

3. Нередко в речи сбивается порядок размещения оборота и определяемого слова:

Заключение

Пользуйтесь примерами и информацией из нашей статьи, это позволит вам избежать многих подводных камней в этом вопросе, а также быть грамотным человеком — носителем русского языка, свободного от различных нелепостей и ошибок.

Когда причастный оборот выделяется запятыми?

Причастный оборот выделяется запятыми, если стоит после определяемого слова и в ряде других случаев.

Причастный оборот составляет причастие с зависимыми словами. Эта синтаксическая конструкция представляет собой распространенное согласованное определение, которое выделяется запятыми в ряде случаев.

Выделение запятыми причастного оборота

Запятые ставятся, если причастный оборот

1) находится после определяемого слова

2) Причастный оборот находится перед определяемым словом и имеет обстоятельственное значение причины или уступки.

3) Причастный оборот отделен от определяемого слова, существительного или личного местоимения, другими членами предложения.

Причастный оборот относится к слову «барка», а не к глаголу «лежала», поэтому выделим его запятой.

4) Причастный оборот, относящийся к личному местоимению, независимо от его местоположения в предложении обязательно обособляется запятыми.

Я засыпал, упоённый мечтами о завтрашнем путешествии в деревню (И. Бунин).

Если же причастие стало существительным и его предваряет указательное, определительное или притяжательное местоимение, то в этом случае запятая между ними не ставится, например:

Всем пишущим диктант следует быть внимательными.

Следует быть внимательными (кому?) всем пишущим.

Завтра этим присутствующим на занятии не нужно приходить.

Причастный оборот не выделяется запятыми

В остальных случаях причастный оборот, находящийся перед определяемым словом, не выделяется запятыми.

Свысока смотрели мигающие на ночном небе звезды на землю.

На умытой росой траве блестели прозрачные капельки, переливаясь на солнце, как драгоценные камни.

Обвешанные плющом скалы со всех сторон обступили горную тропинку.

Отличаем случаи, когда причастие является частью составного именного сказуемого, например:

Тропинка была глухая, заросшая травою и засыпанная мелкими камнями (А. Гайдар)

«Тропинка» какова? «была глухая, заросшая… и засыпанная».

Здесь прилагательное и причастия являются однородными сказуемыми. Запятая ставится при их перечислении без соединительного союза «и» между ними.

Он сидел погружённый в глубокую задумчивость (А. Пушкин).

«Он» каков? что о нём говорится? «сидел погруженный в задумчивость» — составное именное сказуемое, которое имеет связку, выраженную глаголом движения или состояния, что характерно для таких предложений.

Возвращались мы вечером исцарапанные шиповником, усталые … (К. Паустовский).

«Мы» что делали? «возвращались исцарапанные, усталые».