Как выделяются предложения при письме

Азбучные истины

Интерактивный диктант

Учебник ГРАМОТЫ: орфография

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Имена и названия. Интерактивный тренажер

Учебники

Олимпиады

Видео

Полезные ссылки

Летнее чтение

Запоминалки

Цитаты о языке

Скороговорки

Пословицы и поговорки

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Выберите правильные варианты ответов. Для проверки выполненного задания нажмите кнопку «Проверить».

Обособление обращений и междометий

Обособление обращений и междометий

Обращение – это слово или словосочетание, называющее того, к кому или к чему адресована речь. Например: Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (Пушкин).

Основная цель обращения – привлечь внимание, хотя иногда обращение может и выражать отношение к собеседнику. Например: Что делаешь, милая? (Островский).

В одном предложении может быть даже несколько обращений, направленных к одному адресату, одно из которых только называет слушателя, а другое – оценивает, например: Поезжайте, душенька, Илья Ильич! (Гончаров).

Иногда в поэтической речи возможно риторическое олицетворение-обращение. Оно призывает неодушевленный предмет стать участником общения. Например: Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан. (Пушкин.)

Обращение не является членом предложения, но может иметь зависимые слова, то есть быть распространенным, например: Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда! (Есенин).

На письме обращения выделяются запятыми. Если обращение эмоционально окрашено и стоит в начале предложения, то после него может стоять восклицательный знак. Сравните примеры ниже:

Что, батька, так рано поднялся? (Пушкин)

Ребята! Не Москва ль за нами? (Лермонтов)

В официальных письмах обращения принято записывать на отдельной строке. После обращения в таком случае ставится восклицательный знак. Например:

Уважаемый Иван Иванович!

Обратите внимание: слово УВАЖАЕМЫЙ входит в состав обращения и не отделяется запятой. Сравните:

Здравствуйте, Иван Иванович!

В этом примере после слова ЗДРАВСТВУЙТЕ нужна запятая, так как оно не входит в состав обращения, а выступает в роли сказуемого.

Междометия – это особая часть речи, которая служит для выражения различных чувств и волевых побуждений. К этой части речи относятся слова АЙ!, АХ!, УВЫ!, БАТЮШКИ! и другие.

Междометия, как и обращения, не являются членами предложения, а на письме отделяются запятой или восклицательным знаком.

Увы! Его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял (Пушкин).

Жизнь, увы, не вечный дар (Пушкин).

Как и у многих правил правописания, у этого правила есть исключение, которое необходимо запомнить. Если междометие О в предложении стоит перед обращением, то запятая или восклицательный знак между междометием и обращением не ставится. Сравните:

Кроме этого, нужно знать, что иногда междометия входят в состав цельных сочетаний, например: ЭХ ВЫ, ЭХ ТЫ, НУ ЧТО Ж, АЙ ДА. В этом случае запятые ставить не нужно, например: Ну что ж теперь делать?

Правила русской орфографии и пунктуации (1956 г.)

Знаки при прямой речи

Пунктуация

§ 195. Для выделения прямой речи употребляются тире или кавычки, а именно:

1. Если прямая речь начинается с абзаца, то перед началом ее ставится тире, например:

- Маленькая девочка бежала и кричала:

– Не видали маму?

2. Если прямая речь идет в строку, без абзаца, то перед началом и в конце ее ставятся кавычки, например:

- Маленькая девочка бежала и кричала: «Не видали маму?»

Примечание. Цитаты, вставленные в середину предложения, также выделяются кавычками, но перед ними не ставится двоеточие, например:

- Справедливо сказал Гоголь, что «в Пушкине, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка».

§ 196. Предложение, стоящее при прямой речи и указывающее, кому она принадлежит («слова автора»), может:

а) предшествовать прямой речи; в этом случае после него ставится двоеточие, а после прямой речи – знак препинания в соответствии с характером прямой речи, например:

- Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «А все-таки это совершенно против правил».

б) следовать за прямой речью; в этом случае после прямой речи ставится знак вопросительный, или восклицательный, или многоточие, или запятая (последняя вместо точки), а за этим знаком – тире, например:

- «А что Казбич?» – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

в) разрывать прямую речь на две части; в этом случае ставятся:

перед словами автора знак вопросительный, или знак восклицательный, или многоточие в соответствии с характером первой части прямой речи, или запятая (если ни один из указанных знаков не требуется), а после них – тире;

после слов автора – точка, если первая часть прямой речи представляет собой законченное предложение, и запятая – если незаконченное, далее ставится тире; если при этом прямая речь выделяется кавычками, то они ставятся только перед началом прямой речи и в самом конце ее, например:

- – Не хотите ли подбавить рому? – сказал я моему собеседнику. – У меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

Примечание 1. Если в слова автора заключаются два глагола со значением высказывания, из которых один относится к первой части прямой речи, а другой ко второй, то после слов автора ставится двоеточие и тире, например:

- – Идем, холодно, – сказал Макаров и угрюмо спросил: – Что молчишь?

Примечание 2. Правила, изложенные в данном параграфе, относятся также к предложениям, содержащим цитаты с указаниями, кому они принадлежат.

Примечание 3. Внутренний монолог («мысленная речь»), имеющий форму прямой речи, также заключается в кавычки.

§ 197. Если несколько реплик следует в строку без указания, кому они принадлежат, то каждая из них выделяется кавычками и, кроме того, отделяется от соседней посредством тире, например:

- «Скажи-ка мне, красавица, – спросил я, – что ты делала сегодня на кровле?» – «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда ветер, оттуда и счастье». – «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» – «Где поется, там и счастливится».

Знаки препинания в простом и сложном предложениях

Пyнктyaция (oт лaт. тoчкa — punctum cp.-в. лaт. — punctuatio ) — этo cиcтeмa знaкoв пpeпинaния, имeющaяcя в пиcьмeннocти вcякoгo языкa, a тaкжe coвoкyпнocть пpaвил иx paccтaнoвки пpи пиcьмe. Пунктуационные знаки в простом и сложном предложениях: отделительные, разделительные и выделительные знаки препинания.

Пунктуация — это собрание правил о постановке знаков препинания. Знаки препинания (препинание — «остановка, перерыв») — это знаки, которые ставятся между словами или группами слов в письменной речи. Пyнктyaция cпocoбcтвyeт нaгляднocти cинтaкcичecкoгo и интoнaциoннoгo cтpoя peчи, выдeляeт кaк члeны пpeдлoжeний, тaк и oтдeльныe пpeдлoжeния, oблeгчaя тeм caмым ycтнoe чтeниe.

В современном русском языке 10 знаков препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие, двоеточие, точка с запятой, запятая, тире, двойное тире, скобки.

Отделительные знаки препинания

Точка. В конце повествовательного и побудительного предложений ставится точка, если в них дополнительно не выражены эмоции. В десять часов вечера должны были выступить войска.

Вопросительный знак. В конце вопросительных предложений ставится вопросительный знак. Значит, пройти мимо, не связываться, не тратить времени, сил, «меня это не касается» стало чувством привычным?

Восклицательный знак. В конце любого предложения по цели высказывания ставится восклицательный знак, если в нём дополнительно выражено чувство. Так вот вы, оказывается, какой!

Многоточие. Многоточие ставится в конце предложения, если пишущий делает большую паузу, для выражения незаконченности высказывания. Помилуйте… Что вы… В цитатах на месте пропуска слов.

Разделительные знаки препинания

К разделительным знакам препинания относятся: точка, вопросительный и восклицательный знаки, запятая, точка с запятой, многоточие, двоеточие, тире. Разделительные знаки, как правило, однофункциональны (кроме запятой и тире), они употребляются для отделения одних отрезков речи от других и всегда выступают как одиночные знаки.

Запятая (при однородных членах):

Точка с запятой. Ставится между простыми предложениями в бессоюзном сложном предложении со значением перечисления, если в одном из них или в обоих имеются знаки препинания. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, ещё сохраняющем последний отблеск зари.

Тире в простом и сложном предложениях

В простом и сложном предложениях тире ставится:

1. Между подлежащим и сказуемым при пропуске связки:

2. После однородных членов предложения перед обобщающим словом.

В поле, в лесу, на лугу — всюду царствовало безмолвие.

3. В неполных предложениях на месте пропуска какого-либо члена предложения.

Дедушка рассказывал нам сказки, а отец — истории из своих путешествий.

4. В некоторых случаях для выделения вводных слов и предложений.

Как вдруг — о чудо, о позор! — заговорил оракул вздор.

5. Если части простого предложения или простые предложения в составе сложного: передают быструю смену событий либо во второй части предложения содержится вывод, следствие (часто неожиданное) из того, о чём говорилось в первой.

Шагнул — и царство покорил.

6. Если содержание второго предложения противопоставляется первому.

Лето припасает — зима поедает.

7. Если первое предложение указывает на время или условие действия во втором предложении.

Любишь кататься — люби и саночки возить.

8. Если второе предложение выражает неожиданный результат.

Он нажал курок — выстрела не последовало.

Все случаи употребления тире в русском языке:

Двоеточие в простом и сложном предложениях

В простом предложении двоеточие ставится:

Двоеточие ставится между простыми предложениями в бессоюзном сложном предложении:

Выделительные знаки препинания

Выделительные знаки препинания — это двойные (парные) знаки. К ним относятся: скобки, кавычки, двойное тире, двойные запятые. С помощью этих знаков выделяются различные отрезки и смысловые единицы речи.

Запятая и две запятые

Обращение, вводное слово:

Приложение. Выделяется запятыми. Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укреплённое частоколом.

Тире и двойное тире

Вводное предложение. Если вводное предложение находится внутри предложения и выражает дополнительное замечание по его содержанию. Пригибаясь, Юрий бросился к своему окошку, где у него — он помнил — лежала связка гранат

Обобщающее слово после однородных членов. Ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно.

Распространённое приложение. Если находящаяся в середине предложения группа имеет характер уточняющего замечания, а логически выделяется предшествующее обобщающее слово, то однородные члены с двух сторон выделяются посредством тире. Все присутствующие — мужчины, женщины, дети — сразу устремились за ним.

Восклицательный знак

Ставится в конце любого предложения, если дополнительно выражено чувство.

Скобки двойные (вставное предложение):

Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд.

Кавычки двойные (прямая речь):

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдём прогуляться на вал!».

«Дедушку знаешь, мамаша?» — матери сын говорит.

«Вот он, край света! — воскликнул Мохов. — Здорово! Никогда ещё так далеко не ездил!»

Многие знаки препинания являются многофункциональными, многозначными. Помимо функции расчленения текста, знаки препинания могут иметь и другие функции. Так, они могут употребляться в дифференцирующей функции:

Таким образом, глaвнaя poль пyнктyaции — oбoзнaчeниe тoгo pядa cмыcлoвыx oттeнкoв и oтнoшeний, кoтopыe из-зa иx вaжнocти для ocмыcлeния пиcьмeннoгo тeкcтa нe мoгyт выpaжaтьcя cинтaкcичecкими и лeкcичecкими cpeдcтвaми.

Знаки препинания помогают расчленить текст на части, имеющие значение для выражения мыслей на письме (смысловое членение), делают наглядным смысловой строй речи, выделяя отдельные предложения и их части (синтаксическое членение), служат для обозначения интонационного оформления, а также для обозначения фразовой интонации, ритмики и мелодики фразы.

Надо иметь в виду, что одни правила пунктуации отражают только структурно-синтаксический принцип (например, постановка знаков препинания между частями сложного предложения), другие — смысловой и интонационный принцип (например, постановка знаков препинания при обособленных членах); в основу третьих положены все три принципа (например, постановка вопросительного знака в конце вопросительного предложения).

В отличие от правил орфографии, правила пунктуации допускают, наряду с обязательной постановкой знаков препинания, факультативное их употребление.

Обращение: выделяется запятыми с двух сторон?

Мы в повседневном общении используем обращения, даже этого не осознавая. Независимые компоненты, обособленные интонационно, помогают установить контакт с собеседником, привлечь его внимание, настроить на плодотворную беседу. Без обращений диалог кажется безадресным, скудным, в то же время сочетания этих слов делают речь выразительной, образной, эмоциональной. Но возникает вопрос: обращение выделяется запятыми на письме или знаки препинания не нужны? Как правильно пунктуационно обособить подобные выражения в письменной речи? Рассмотрим вместе эти вопросы.

Что такое обращение?

Обращением называют слова или словосочетания, которые служат для обозначения собеседника. Обращение направлено к адресату, им может быть не только одушевленное, но и неодушевленное лицо. Посредством обращения, в том числе интонации, можно выразить собственное отношение к участнику беседы.

Обычно подобный грамматический компонент отделяется смысловой паузой в потоке речи.

В роли обращения может выступать существительное в Именительном падеже, а также причастие, прилагательное или местоимение, выполняющие функцию существительного. К этой категории относят имена людей, клички животных, а также лица, разделенные по половому признаку, социальному положению, степени родства, статусу, профессии и т.д.

В художественной литературе обращениями могут быть неодушевленные объекты, географические названия или другие отвлеченные понятия, которым придают человеческие качества: страна, Родина, счастье, Эверест, Волга, солнце, горы.

Зачастую обращение принимают за подлежащее, отметим, что оно не входит в грамматическую основу и не является главным членом предложения. Обнаружить разницу между подлежащим и обращением довольно легко: в первом случае оно употребляется с глаголами в форме третьего лица, а во втором – с глаголами в форме первого или второго лица.

Правила пунктуации при обращении

В зависимости от положения в предложении, обращение обособляется запятыми, вопросительным или восклицательным знаком.

Если оно стоит в начале предложения, тогда запятая ставится после него. Если в конце – тогда до него. Ну а если в средней части – тогда обособляется знаками препинания с двух сторон.

Распространённые и нераспространённые обращения

В зависимости от количества слов, входящих в обращение, существуют нераспространенные конструкции, состоящие всего лишь из одного слова, и распространенные, в состав которых входит не меньше двух слов.

Распространенное обращение включает зависимые слова. Обращение с зависимыми словами распространяется такими определениями как: «дорогой», «милый», «любимый», «мой хороший». Если определение предшествует обращению, тогда запятые не нужны, а если оно следует за обращением, тогда между ними ставятся знаки препинания.

Этим же правилом руководствуются авторы при написании деловых или личных писем. Обращение в таких случаях пишется на отдельной строке и обособляется восклицательным знаком. Формула обращения может дополняться наименованием должности, если письмо адресовано представителю компании.

Приведем несколько примеров:

Несколько обращений в одном предложении

Иногда в одном предложении содержится не одно, а несколько обращений. В таком случае пунктуацией обособляется каждое обращение по-отдельности.

Обращение в конце предложения

Занимая завершающую позицию в предложении, обращение отделяется запятой. За ним следует знак, соответствующий интонации высказывания.

Междометия при обращении

Междометиями называют категорию неизменяемых слов, которые придают речи экспрессивную окраску. Это реакция человека на окружающую действительность, которая выражена звуками, слогами или словосочетаниями.

Согласно правилу русского языка междометия на письме обособляются запятыми.

Рассмотрим несколько примеров:

Частицы «о», «ах», «а» при обращении

Перечисленные частицы, которые употребляются для усиления эмоционального оттенка, в отличие от междометий-восклицаний «о», «ах», «а», выражающих переживания, радость, удивление, не обособляются запятыми.

Что касается их употребления с обращениями, отметим следующие моменты:

Возникает вопрос, как же отличить, что находится при обращении: частица или междометие, ведь они очень похожи друг на друга, а постановка пунктуации напрямую зависит от того, какую функцию выполняет анализируемая лексема. Отличить одно от другого очень просто: частицы тесно связаны с обращением, они сливаются с ним. В то же время междометия выделяются интонационно и сопровождаются небольшой паузой.

Обращение как отдельное предложение

На письме предложение может состоять только из одного обращения без дополнительных слов. Как правило, оно несет звательную функцию и призывает обратить свое внимание на собеседника.

Завершают подобные выражения обычно такие знаки препинания как восклицательный знак или многоточие, так как только они смогут полностью отразить особенности подобного самостоятельного обращения: адрессованность или эмоциональность.

Сравним следующие примеры предложений и попробуем определить их смысл:

Обращение разрывается другими членами предложения

Расчлененное обращение – так еще называют самостоятельный грамматический компонент, который разрывается другими членами предложения. На письме возникают трудности при обособлении подобных конструкций. Отметим, что в таких случаях каждая составная часть обособляется знаками препинания. Внимательно рассмотрим пунктуацию на следующих примерах:

Определение или приложение после обращения

Приложением в русском языке называют определение, выраженное согласованным существительным без предлога или несогласованным именем существительным в форме Именительного падежа. Приложение – это дополнительное название, характеризующее предмет. Согласно правилу, приложение или определение, стоящие после обращения, считаются вторым обращением и тоже выделяются запятыми.

Рассмотрим следующие примеры:

Вот и все: учите правила и пишите корректно!

Сравнительный оборот

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).

Определение и признаки сравнительного оборота

Сравнительный оборот в русском языке — это синтаксическая конструкция, особенность которой в образном сопоставлении признаков одного предмета с другим. Сравнительный оборот может состоять из существительных, прилагательных или наречий.

В сравнении выделяют три элемента:

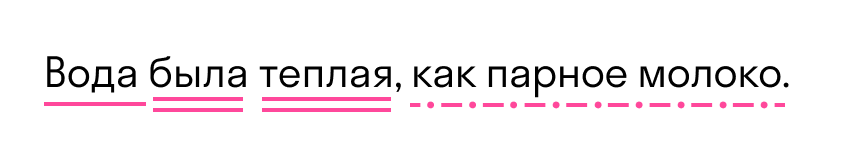

В русском языке сравнительные обороты представляют собой единый член предложения. Чаще сравнительный оборот в предложении является обособленным обстоятельством и подчеркивается штрих-пунктирной линией.

Сравнительный оборот становится частью предложения при помощи сравнительных союзов:

Благодаря союзам можно легко найти сравнительный оборот в составе предложения, например:

Подытожим, что мы узнали о сравнительных оборотах в русском языке.

Признаки сравнительного оборота:

Мы узнали определение, признаки и как выделяется сравнительный оборот. Сейчас разберемся, как отличить сравнительный оборот от придаточного сравнения.

Отличия сравнительного оборота от придаточного предложения сравнения

Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения очень похоже на предложение со сравнительным оборотом: и по смыслу, и по наличию союзов «как», «словно» и подобных. Главное различие этих синтаксических конструкций в том, что придаточное сравнение имеет грамматическую основу, а сравнительный оборот — нет.

Здесь «как ты старалась» представляет собой не оборот, а простое предложение в составе сложного, поскольку можно выделить грамматическую основу. «Ты» — подлежащее, «старалась» — простое глагольное сказуемое.

Здесь «как пчела» — образец сравнительного оборота. Выступает в роли одного члена предложения — обстоятельства, и подчеркивается пунктирной линией с точкой.

Сравнительные обороты могут быть составной частью как главного, так и придаточного предложения, входить в утвердительные, вопросительные и восклицательные конструкции.

Готовьтесь к ОГЭ по русскому языку на курсах от Skysmart! Вас ждут интерактивные задания и домашки, примеры из современных текстов и стопроцентное внимание преподавателя.

Знаки препинания при сравнительных оборотах

В устной речи мы выделяем сравнительные обороты интонацией и паузами — это происходит естественно. А чтобы грамотно писать, важно научится использовать запятые при сравнительных оборотах.

Рассмотрим предложения со сравнительными оборотами и разберемся в правилах их обособления.

Когда запятые нужны

Сравнительные обороты выделяются запятыми, когда начинаются с союзов «как (и)», «(как) будто», «словно», «нежели», «точно», «чем», «что», выделяются запятыми с обеих сторон.

Если сравнительный оборот стоит в середине предложения, одну из запятых можно опустить, чтобы показать, к какой части предложения относится оборот. В зависимости от места запятой смысл фразы может меняться. Сравним:

В первом варианте акцент делается на второй половине, а именно: «летала легко и свободно, как птица». Во втором случае акцент сместился на первую часть предложения.

Когда запятые не нужны

Запятые перед сравнительным оборотом не ставятся, когда:

1. Сравнительный оборот является устойчивым выражением.

При этом в устойчивых выражениях «не что иное, как», «не кто иной, как», «не кто другой, как», «не что другое, как» перед союзом «как» запятая ставится всегда.

— А кто сегодня дежурный на станции?

— Не кто иной, как Максим Сергеевич.

2. Сравнение входит в состав сказуемого — в этом случае это уже не сравнительный оборот, а именная часть сказуемого.

3. Внутри оборотов «не более как», «(не) меньше чем», «(не) раньше чем», «(не) позднее чем» запятые никогда не ставятся.

4. Оборот имеет значение образа действия — в этом случае его можно заменить на существительное в творительном падеже.

Иногда оборот означает не образ действия, а подобия. Тогда союз можно заменить на слово «подобно» с существительным или местоимением в дательном падеже. Сравнительный оборот в таких предложениях выделяется запятыми.

Но нельзя сказать: Старая лампа мерцала свечой.

5. Оборот имеет значение приравнивания, отождествления одного объекта с другим.

Имеется в виду: Кондуктор считал меня ребенком.

6. Если перед оборотом стоит частица «не» или слова «совсем», «совершенно», «почти», «точь-в-точь», «просто», «прямо».

7. Сравнительные обороты с союзом «как» не обособляются при значении «в качестве».

Можно перефразировать: Рекомендую тебе этот препарат в качестве лекарства от головной боли.

Примеры сравнительных оборотов в литературе

Сравнительные обороты часто используются в литературных произведениях. Их можно встретить в составе фразеологизмов и устойчивых выражений. Они создают запоминающиеся метафоры, помогают выразить нужную мысль или идею более глубоко.

Примеры предложений из художественной литературы:

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от взгляда вверх. Головокружение носилось, как испуганная птица (К. Паустовский).

Лес сверкал, умытый росой, и в каждой росинке, как в стеклышке, отражалось солнце (Г. Скребицкий).

Хорошо летом в деревне встать пораньше, еще до восхода солнца. Небо прозрачное, с легкой прозеленью, будто морская вода (Г. Скребицкий).

Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус (В. Короленко).

Уже светало. Млечный Путь бледнел и мало-помалу таял, как снег, теряя свои очертания (А. П. Чехов).

От его тяжести она натянулась, как тетива; точно стрела, сорвавшаяся с нее, он пролетел тридцать пять футов (Чарльз Диккенс).