Как выглядел деревянный тульский кремль

Тульский кремль

Тульский кремль

Сэкономь на путешествии!

Видео: Тульский кремль

Основные моменты

Интерес к Тульскому кремлю объясняется не только тем, что он представляет собой выдающийся образец русского оборонного зодчества. Это уникальный архитектурный ансамбль, в который, помимо собственно стен и башен, включены торговые ряды XIX века, два бывших кафедральных собора и даже здание первой в городе электростанции. Осматривая красоты крепости, знакомясь с ее внутренним убранством и расположенными на территории памятниками старины, возникает ощущение, будто листаешь живой учебник истории – настолько здесь всё реалистично, не тронуто временем.

Знакомство с Тульским кремлем позволяет прикоснуться к многочисленным тайнам, которые дошли до наших дней сквозь толщу веков. Вам наверняка интересно будет узнать, как с ним связаны судьбы многих людей – например, известного кладоискателя Стеллецкого и знаменитого итальянского архитектора Аристотеля Фьораванти, построившего, к слову, Успенский собор в Московском Кремле. Не меньший интерес вызывают у путешественников самые заповедные уголки крепости, а именно ее средневековый пыточный застенок и сакральный соборный крестец. И, конечно, обращает на себя внимание смешение стилей в ее архитектуре – то, что делает Тульский кремль по-своему уникальным.

История Тульского кремля

В начале XVI века Великое княжество Московское, правителем которого был Иван III Васильевич, расширило свои владения за счет рязанских городов, в том числе и Тулы. С того времени последняя не только стала собственностью Москвы, но и обрела стратегическое значение. Важность Тулы как оборонного форпоста возросла к 1507 году, когда Крымская Орда стала представлять всё большую опасность для русского государства.

В том же году преемник Ивана Великого князь Василий III приказал заложить в городе, на правобережье Упы, дубовую крепость. Если быть совсем точным, сооружение возвели на Муравском шляхе (или сакме), одном из главных путей набегов крымских татар и ногайцев на Великое княжество Московское. Тем самым была обозначена главная цель строительства – оборонительная. Острог, ставший ключевым звеном знаменитой Большой Засечной черты, находился на страже южных границ средневекового княжества. Сюда были поставлены московские и немецкие пищали, использовавшиеся для прицельной стрельбы по живой силе и укреплениям. Доставили в крепость и немалое количество пушек.

Поворотным в истории Тульского кремля стал 1514 год, когда Василий III повелел внутри деревянного сооружения заложить так называемый «каменный град», наподобие кремля в Москве. Строительство было завершено к 1520-1521 году, об его окончании пафосно сообщила Воскресенская летопись – хронологический свод XVI века, наиболее полно отражавший происходившие в княжестве события (с учетом, разумеется, интересов правящих кругов). С того времени Тульский кремль стал в прямом смысле слова несокрушимым: за весь период существования его не смог взять ни один неприятель, хотя осаждался он чужеземцами не единожды.

Одна из самых памятных осад случилась в 1552 году, когда царь Иван IV Грозный находился с войском в завоевательном походе на Казань. Этим моментом решил воспользоваться крымский хан Девлет I Герай, начавший наступление на Тулу. Горожане стойко держали оборону и бесстрашно сражались вплоть до прихода военного подкрепления из Коломны. Впоследствии в память об этом историческом событии в местном кремле был установлен закладной камень, он находится недалеко от Ивановских ворот.

Не можем не упомянуть еще об одной осаде крепости, имевшей место в 1608 году, когда шла крестьянская война. На этот раз обошлось без внешних врагов: в стенах сооружения нашли убежище предводители крестьян Иван Болотников и Илейко Муромец (последний называл себя «царевичем Петром»). Царь Василий Шуйский стремился их оттуда выбить, но поначалу безуспешно. Помогла хитрость, пришедшая на ум сыну одного боярина. Он посоветовал государю набить землей множество мешков и забросать ими Упу, чтобы получилась плотина. Так и сделали. В результате поднявшаяся речная вода затопила крепость, и повстанцы вынуждены были капитулировать. Это событие тоже увековечено – в память о нем здесь воздвигли обелиск.

Тульский кремль был для местного населения не просто фортификационным сооружением – он, по сути, стал для туляков родным домом. До наших дней дошли писцовые книги конца XVII века, в которых указано, что на его территории имелось 107 частных дворов, а общее количество проживающих составляло 197 человек. Даже первая улица Тулы, и то находилась здесь, о чем можно судить по ее названию – Большая Кремлевская. Однако со второй половины XVII века, когда земли Левобережной Украины вошли в состав России, он утратил свое прежнее военно-стратегическое значение. В петровские времена его даже перестали включать в официальный реестр крепостей.

Между тем, Тульский кремль, которому однажды довелось побыть и «столицей» Русского государства (это было еще в 1605 году, в правление Лжедмитрия I), продолжал жить и даже пользовался определенным вниманием со стороны властей. В конце XVIII и XIX веков в нем проводились ремонтно-восстановительные работы. В 30-х годах прошлого столетия крепость вновь обновили, разобрав все обветшавшие строения. Через двадцать лет был проведен небольшой ремонт, а еще через десять началась полномасштабная реставрация, имевшая целью восстановить первоначальный облик достопримечательности.

Созданный в 2012 году благотворительный фонд «Тульский кремль» собрал средства на проведение дренажных работ, охвативших участок от Одоевской башни до башни Водяных ворот. В последующие годы реставрационные работы продолжились: на Наугольной башне был установлен новый шатер, благоустроены торговые ряды, масштабной реконструкции подверглись стены, а также разрушенная в 30-е годы колокольня Успенского собора. В 2015-м начались работы по восстановлению Богоявленского собора.

В 2020 году Тульскому кремлю исполнится 500 лет. Подготовка к празднованию этой без преувеличения эпохальной даты ведется уже сегодня. Причем, согласно Указу Президента России Владимира Путина от 10 ноября 2016 года, торжества будут проходить в масштабах всей страны.

Архитектурные особенности

Тульский кремль занимает площадь около 6 гектаров и представляет собой прямоугольное сооружение с периметром стен около 1 км, расположенное в низком и, к тому же, заболоченном месте. Почему же его не построили на возвышении? Разве это не было бы разумнее и практичнее? Оказывается, этот момент уже не имел большого значения, поскольку в крепостях в то время начали активно использовать артиллерию, которая одинаково хорошо поражала цели как с «высоких», так и «низких» позиций.

Если быть более точным, Тульский кремль расположился в пойме реки Упы, являющейся правым притоком Оки. К большому сожалению, время не сохранило имена архитекторов, проектировавших и возводивших стены этого уникального памятника старины. Однако у исследователей есть основания утверждать, что в сооружении крепости принимали участие итальянские зодчие. Несмотря на то, что кремль построен в болотистой местности, надежность его фундамента – очень мощного, под которым, в свою очередь, установлена дубовая свайная решетка – подтверждена самим временем. Глубина каменного основания составляет примерно 5,5 метров. Для возведения почти 11-метровых крепостных стен, имеющих толщину около 4 м, использованы два материала – белый известняк и большемерный красный кирпич. Из первого сооружена их нижняя часть, а из второго – верхняя.

Об архитектурных особенностях Тульского кремля можно говорить много и долго. Эта тема, учитывая уникальное смешение стилей, которое прослеживается в облике его оборонительных башен и зубчатых стен, практически бесконечна, поэтому мы хотели бы отметить главное, подтверждающее участие иностранных архитекторов в проектировании и строительстве. Так, зубцы его стен напоминают ласточкин хвост, что придает крепости сходство со средневековыми дворцовыми комплексами Италии. «Итальянский след» обнаруживается и внутри Никитской башни: ее сферический купольный потолок несвойственен для русской архитектуры.

Соборы Тульского кремля

На территории уникальной крепости расположены два православных собора – Свято-Успенский и Богоявленский. Расскажем о них чуть подробнее.

Свято-Успенский собор возводился с 1762 по 1766 годы, его называют жемчужиной Тульского кремля и одним из красивейших во всем городе. Такое определение он, строившийся как холодный летний храм, заслужил благодаря простоте и одновременно торжественности архитектуры и поистине царственной монументальности своих интерьеров. Храмовый ансамбль отличается удивительной гармоничностью, венцом которого долгое время была 70-метровая колокольня – яркий образец московского барочного стиля. На ее верхних ярусах находились 22 колокола. К сожалению, об этом памятнике, считавшемся одной из доминант дореволюционной Тулы, приходится говорить в прошедшем времени: в 30-х годах прошлого века колокольня была безвозвратно утеряна.

Подлинным украшением Свято-Успенского храма являются также его монументальные росписи второй половины XVII века, выполненные ярославскими мастерами, и позолоченный иконостас в целых семь ярусов, который датируется второй половиной XVIII столетия. И еще: в этом соборе нашли последний покой архиепископ Тульский и Белевский Никандр (Покровский) и трое детей воеводы Г. Д. Скобельцына, умершие в малолетстве.

Храм, к сожалению, лишился своих четырех маленьких глав – их попросту снесли. Не сохранилось и завершение центральной главы, имевшее классическую луковичную форму. И хотя в 2015 году в здании собора стартовали реставрационные работы, восстановление прежнего пятиглавия – а его требуется воссоздать «с нуля» – в ближайшей перспективе не планируется.

Бывшие торговые ряды

На территории Тульского кремля, помимо упомянутых соборов, есть еще один памятник старины, на котором тоже стоит остановить свое внимание. Это торговые ряды первой половины XIX века, размещавшиеся в его северо-западной части. Всего лавок (они, к слову, были каменными) имелось сорок восемь, однако в конце того же столетия половину из них снесли, поэтому до наших дней дошли 24. Правда, первоначальный архитектурный облик торговых рядов был утерян, так как их в свое время приспособили под нужды первой городской электростанции.

Решение о строительстве электростанции было принято местной Тульской Думой еще 22 ноября 1899 года, а ее здание и сегодня представляет интерес. Возводила объект фирма «Сименс-Гальске», финансирование шло через городскую управу. Несмотря на завершение строительства уже в 1900-м, его сдали в эксплуатацию только через год. Одновременно в городе были построены первые линии уличного освещения, на столбы повесили фонари дуговой формы. Электричество пришло и в дома двадцати самых богатых тульских семей. Однако уже в 30-е годы станцию закрыли, все ее оборудование перевезли на полярный архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

Видео: Башни Тульского кремля

Тульский кремль :: История

В 1503 году великий князь Иоанн Васильевич получил во владение треть рязанских городов, в том числе и Тулу. С этого времени Тула навсегда осталась собственностью Московского княжества. Для того, чтобы обезопасить путь к Москве (в связи с возрастанием военной опасности со стороны Крымской орды), Василий Иоаннович в 1507 году повелел построить крепость на печально известном Муравском шляхе, главной дороге, по которой осуществлялись вторжения крымчаков.

Прежние укрепления при впадении Тулицы в Упу не были достаточно надёжными, в связи с чем новую крепость перенесли с правого берега Упы на левый, менее затопляемый в половодье. Низинные берега Упы, речки Хомутовки и топкой Ржевской гати не служили естественным препятствием для врага. Однако крепость срубили именно здесь, в месте пересечения единственной в этих местах крупной реки Упы с Муравским шляхом. Причём построили её не на северном берегу, под защитой реки, а на южном, на территории необжитого Дикого поля, что может свидетельствовать о далеко идущих планах Москвы по освоению степных просторов. Новая крепость должна была не просто вести пассивную оборону, но проводить активную наступательную борьбу под защитой крепких каменных стен.

Необычным для Московского государства был и порядок возведения кремля и города. Последний возник уже после строительства кремля, а не наоборот, как это было обычно.

Как установил В. В. Косточкин, первоначально в 1507-1509 годах срубили деревянную крепость. Одновременно приступили к созданию лесных завалов на опасных направлениях, положивших начало засечной черте. В Тульской крепости разместили пять полков для охраны пограничных земель. В 1514 году, во время похода Василия III на Смоленск, в Туле приступили к строительству каменной крепости, постепенно заменяя рубленые стены. Тяжёлым оброком легла на местных крестьян доставка зимой камня, который добывали в окрестностях Венева. Начав сначала возводить из белого камня северную и западную стены, градодельцы затем широко применяли большемерный кирпич, наладив его местное производство. Это позволило ускорить ход работ, и через шесть лет, летом 1520 года, строительство крепости было завершено. Целое десятилетие, до создания в 1531 году каменных кремлей в Зарайске и Коломне и в 1556 году в Серпухове, Тульская каменная крепость была единственным надёжным щитом, прикрывавшим Москву с юга.

В плане крепость (позднее ставшая кремлём) имеет форму правильного прямоугольника с периметром стен 1066,5 метров и площадью около 6 га. Подобная регулярная планировка и раньше применялась в русских крепостях (достаточно вспомнить Ивангород). Однако в Тульском кремле принципы симметрии и геометрической точности были доведены до совершенства.

Кремль Тулы насчитывает девять башен. По углам располагаются глухие круглые Спасская, Наугольная, Ивановская и Никитская башни. В центре западной, южной и восточной стен стоят прямоугольные проездные башни. На северной береговой стороне находятся две башни – проездная башня Водяных ворот и глухая Башня на погребу. Башни значительно выступают за линию стен, что обеспечивало ведение как фронтального, так и флангового огня. Каждая башня имела 3-4 яруса. Помимо обычных бойниц в зубцах имеются бойницы навесного, или косого боя. Проездные башни закрывались мощными дубовыми воротами и герсами. Для поражения ворвавшегося в башни противника имелись специальные бойницы для стрельбы вовнутрь.

Одной из самых главных башен являлась проездная Никитская (Ивановская). Её высота до шатровой кровли превышала 13 метров. В конце XVII века на башне был устроен деревянный раскат. К ней также была пристроена отводная стрельница.

Глухая квадратная Башня на погребу лишена варовых бойниц. Около неё в стене существовал проход для выхода на берег Упы. Особенность восточной Ивановской (Тайницкой) башни – тайник длиной около 70 метров, обложенный дубовым срубом. Западная Спасская башня была самой высокой: её высота превышала 15 метров. Она имела четыре яруса и дозорную вышку с вестовым колоколом. Четырёхъярусной была и северная Наугольная башня.

Кремль окружал ров с подъёмными мостами у ворот. Территория вокруг кремля не застраивалась, согласно существовавшему распорядку, на расстоянии 202 метров. Нет сомнений в том, что тульский кремль возводили несколько артелей мастеров – уж слишком разнятся его стены.

На рассвете подошли государевы полки. Горожане предприняли смелую вылазку. В бою они захватили татарский «снаряд пушечный», убили многих врагов, в том числе шурина ханского князя Камбирдея. Девлет-Гирей обратился в бегство: «Побеже царь нечестивый от города с великим срамом», – говорит летописец.

Так тульская крепость преградила степнякам путь к Москве. В 1555 году Девлет-Гирей опять двинулся к Туле, но снова был разбит русской ратью. Иван Грозный дорожил крепостью и назначал её воеводами самых опытных военачальников-князей – А. Курбского, И. Воротынского, П. Серебряного.

Мощная тульская крепость надёжно защищала город от врагов. Здесь постепенно развивались торговля и ремесло, рос посад. Самая ранняя из Писцовых книг (1587-1589 гг.) упоминает об остроге – дерево-земляных укреплениях протяженностью около 3,5 км. Он представлял собой частокол из заостренных вверху брёвен и ограждал территорию около 65 га, в десять раз большую, чем площадь кремля. Острог возник позже каменного кремля. Он полукольцом охватывал кремль, примыкая с одной стороны к его Наугольной, а с другой – к Ивановской башне. Частокол укрепляли 22 глухих квадратных в плане башни. Острог имел также семь проездных башен. Главная из них, Крапивенская защищала ворота на его южной стороне.

В тяжёлые годы «Московского разоренья» Тула сильно пострадала. Её дубовый острог, неоднократно перестраивавшийся и обновлявшийся, тем не менее пережил Смутное время и упоминается в росписи 1629 года.

Переломной в судьбе Тулы стала середина XVII века. К этому времени граница Московского государства продвинулась далеко к югу, и роль передовых форпостов легла на другие крепости. Вражеские набеги теперь не грозили городу, жители которого всецело «кормились ремеслишком». В 1630 году последовал государев указ – быть тулякам «в государевых самопальных мастерах». Выросло население города. В 1636 году оно насчитывало две тысячи человек.

В 1673-1674 годах прежний частокольный острог был частично заменён деревянными укреплениями. С восточной стороны использовали земляной вал 1641 грда. Дубовые, рубленые в две стены укрепления состояли из городней. В ширину стены достигали почти 3 м, в высоту (до двухскатной кровли) превышали 4 м. В стенах были устроены две калитки и четыре пролаза.

Главной башней деревянных укреплений были Крапивенские ворота – шестигранная четырёхъярусная башня высотой 13,8 метров и диаметром 7,6 метров со смотровой дозорной вышкой на шатровой крыше. Другие проездные башни были прямоугольными в плане, трёхъярусными, высотой около 9 метров. Глухие башни также были прямоугольными в плане, без смотровых вышек и такой же высоты, как и проездные. Названий они не имели. К деревянным стенам примыкал ров шириной около 10 метров и глубиной около 2,5 метров.

Земляной вал высотой около 4,5 метров и шириной у основания более 8 метров включал в себя 5 остроугольных, сильно выступавших бастионов. В каждом из них в земляной толще были устроены по три-четыре рубленые бойницы. Проезды в валу защищали три рубленые квадратные в плане деревянные башни высотой 6,7 метров.

Посадские деревянные укрепления Тулы постоянно обновлялись и меняли свой облик. Они просуществовали до 1741 года, когда были разобраны за ветхостью, а земляные валы срыты.

Всё о Тульском кремле: описание, план, местонахождение (адрес и график работы), история появления, интересные факты (материалы для доклада, сообщения, сочинения, презентации или реферата)

Тульский кремль – что это такое? Определение русской крепости простыми словами.

Этимология слова «кремль»: почему Тульскую крепость назвали кремлём, откуда взялось слово и что оно означает (значение по толковому словарю).

Краткая история происхождения Тульского кремля: время появления, первые письменные упоминания, перестройка.

Как выглядит Тульский кремль? Фото Тульского кремля. Каким он был в Древней Руси? Описание конструкции.

Чем Тульский кремль отличается от прочих кремлей? В чём сходство и в чём разница?

Истории Тульского кремля: как погубили шедевры деревянного зодчества

Идея о том, чтобы заполнить пустующее кремлевское пространство,

по примеру строящихся сейчас осадных дворов XVII века, не новая.

Предыдущим масштабным замыслом был Музей городского народного зодчества и быта.

…И памятник крестьянскому вождю

Идея такого проекта родилась в самом начале семидесятых годов – как альтернатива плану снести весь центр города, застроив его типовыми девятиэтажками. Тогда-то и предложили перенести то, что жалко потерять, в какое-нибудь одно место. Это было время, когда Тула еще сохраняла прекрасные образцы русского деревянного зодчества и многие кварталы морально устаревших, но очаровательных старых построек не пали жертвой бульдозера.

Экспонатами музея должны были стать примечательные по своему художественному и историко-этнографическому значению деревянные дома, надворные строения, ворота, калитки, голубятни (а старая Тула – это еще и город голубятников) и другие элементы усадеб.

Летом и осенью 1977 года московские архитекторы-реставраторы обследовали в Туле районы деревянной застройки в Заречье и Чулково. Они пришли к выводу, что около четырехсот домов из дерева представляют несомненный художественный интерес как памятники зодчества.

«При отборе мы исходили прежде всего из эстетических критериев, стремились к тому, чтобы в будущий музей в кремле вошли образцы всех видов и типов деревянных зданий города. Отобранные нами дома отличаются исключительной по тонкости прорисовкой деталей, гармоничными пропорциями», – пояснял этот выбор архитектор Всесоюзного научно-реставрационного комбината М. Енишерлов.

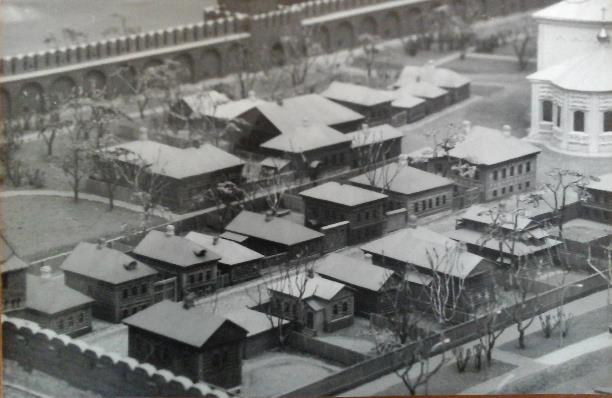

Общий вид после реконструкции.

По его мнению, приступить к переносу домов в кремль можно было бы уже в следующем году. И действительно, в 1978 году Тульским горисполкомом было принято решение об утверждении комплексного эскизного проекта музея.

План этот устанавливал прямо-таки революционные перемены в жизни кремля вплоть до идеи заново построить колокольню.

В очередной раз оружейный завод обязали закрыть проходные в стене кремля возле Водяных ворот и снести все постройки, прилегающие к северной части кремля. В очередной раз от городских электросетей и «Тулэнерго» потребовали перераспределить нагрузки и убрать электроподстанцию с территории, а трамвайно-троллейбусному управлению вывести к 1980 г. тяговую подстанцию.

Общий вид после реконструкции.

Общий вид после реконструкции.

С чего такая спешка, догадаться несложно. В 1980-м через Тулу должна была пройти эстафета олимпийского огня, и под это можно было попытаться решить самые неподъемные городские задачи. По сути, город как никогда был близок к возвращению набережной и к тому, чтобы убрать электростанцию со своего главного исторического объекта. Правда, проект переноса электростанции оказался достаточно лукавым – из кремля в историческую Рождественскую церковь на улице Карла Маркса.

Интересным было предложение отрыть стены кремля до отметки верха фундамента, то есть первоначального уровня, и устроить одернованные зеленые откосы для связи отрытого прогулочного хода вдоль стен с существующим уровнем поверхности земли.

За время своего существования стены и башни кремля за счет растущего культурного слоя потеряли первоначальную высоту. По данным шурфов, этот слой колеблется от 1,5 до 2,5 м. Для улучшения восприятия стен и башен выросший культурный слой со стороны города и изнутри кремля по периметру предлагали срыть до уровня дневной (исходной. – Прим. авт.) поверхности ХVI века, со стороны города и на внутренней территории сделать откосы около стен.

В принятом проекте помимо самого кремля обращалось внимание на три других постройки, расположенных на территории исторических памятников архитектуры: Успенский собор (1762-1764 гг.), Богоявленский собор (1855-1862 гг.), Торговые ряды – они же мясные лавки (1841 г.), которые становились центральными объектами предстоящей модернизации.

«Стены и башни Тульского кремля, а также соборы Успенский и Богоявленский, Торговые ряды являются ценными памятниками русской архитектуры, – указывалось в пояснительной записке к проекту. – Все остальные постройки, каменные и деревянные, городская трамвайная подстанция, гаражи, контора реставрационного участка с бытовками, трибуны стадиона как малоценные сооружения, мешающие восприятию памятников архитектуры, должны быть снесены по мере осуществления проекта».

Вид на Соборную площадь.

Сама территория кремля функционально делилась на четыре зоны. В историко-мемориальной зоне предполагалось поставить памятник вождю крестьянского (а то какого же) восстания Ивану Болотникову на Соборной площади и три мемориальные стелы, посвященные событиям Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской и Великой Отечественной войн.

Глобальное новоселье

Самое интересное, конечно, – перенос на территорию кремля городских усадеб. Из них предполагалось создать целую Большую Кремлевскую улицу. Часть деревянных домов устанавливали на Соборной и на Красной (условное название места у Торговых рядов) площадях.

Для Музея зодчества из 400 деревянных домов, о которых первоначально шла речь, отобрали 27, и каждому из них определили свое место по новому адресу.

Так, на Большой Кремлевской улице в доме, перемещенном с ул. Замочной, 74, собирались разместить отделы городского музея «Знаменитые уроженцы Тулы», а в доме с ул. Штыковой, 56 – музей-усадьбу кузнеца.

Проект Музея городского народного зодчества и быта Тулы с подробным размещением экспозиции собирались детально разработать позже. На тот момент определили лишь места размещения каждой из отобранных усадеб и их использование.

В Большой городской усадьбе (с ул. Оборонной, 90) размещался отдел исторического музея «Городская деревянная резьба». Сюда свозились детали украшения деревянных домов, которые необходимо было сохранить целиком, и размещалась обширная фотоэкспозиция.

Большая кремлевская улица с домами, перенесенными из Заречья.

Самую старую (предположительно конца ХVIII века) усадьбу (ул. Заварная, 24), где раньше жил самоварщик Салищев, авторы проекта отдавали под музей-усадьбу самоварщика с показом коллекции самоваров его производства. В рядом стоящем доме (ул. Ствольная, 9) размещали отдел «История тульского самовара».

Музей-усадьба среднезажиточного горожанина должен был поселиться в усадьбе с ул. Пороховой, 30-32. Помещения в усадьбах с улиц Замочной, 74 и Епифанской, 70 (два дома) отдавались для размещения коллекций местных коллекционеров. В дом с ул. Мичурина, 89 около Ивановских ворот селили пост милицейской охраны музеев кремля.

На Красной площади возле торговых рядов организовывали зону торговли и обслуживания туристов. В самих рядах должны были расположиться экскурсионное бюро, библиотека, фотомастерская, кафе, фонды музеев кремля, туалеты для посетителей. В домах по восточной стороне Красной площади (перенесенных в музей) размещались предприятия торговли и культуры.

В доме с ул. Свободы, 46 селили пряничный магазин, в доме с ул. Бундурина, 28 – дирекцию музея, в доме с ул. Свободы, 38 – книжный магазин, в доме с ул. Софьи Перовской, 3 – сувенирную лавку, в доме с ул. Пролетарской, 43 – Музей показа истории создания Музея городского народного зодчества и быта в Тульском кремле. В доме у Ивановских ворот со стороны улицы Дзержинского устраивали небольшую чайную.

Красную площадь и восточный участок Большой Кремлевской улицы предлагалось вымостить фигурными плитами из песчаного бетона с выкладкой обрамления из квадратных плит серого цвета по специальному рисунку. Для того времени, когда основным городским дорожным материалом был асфальт, это уже стало почти революционной идеей. Но еще более смелым предложением было замостить территорию площадью в 7 900 кв. м старым булыжником.

Часть необходимого материала для этого взять за счет открытия старого булыжного замощения ХIХ века на Соборной площади, на восточном участке Большой Кремлевской улицы и на Малой Кремлевской улице. Но поскольку даже по оптимистичным прогнозам утрата старинных дорожных материалов составляла не менее 70%, оставшуюся часть предполагалось возместить разборкой сохранившихся тогда еще в городе булыжных мостовых. Булыжные тротуары около домов, перевезенных в Музей городского народного творчества и быта, надо было делать по подлинным старинным чертежам.

С восточной стороны Соборной площади предлагалось разбить три разноцветных газона из розовых, красных и фиолетовых ковровых растений. Для розового газона предлагались цветы нана компакта, для красного – амеа розеа, для фиолетового – колеус (геро).

Специалисты в 1976 году провели также обследование кремлевских зеленых насаждений, определили их количество и ценность и решили, что особой ценности они не представляют. В новом проекте отдали предпочтение следующим породам деревьев: липа мелколистная, рябина обыкновенная, клен платановидный, лиственница опадающая. Для создания небольших акцентов в зеленых насаждениях в разные периоды года были использованы следующие породы: клен Шведлера, черемуха Маака, ива серебристая, яблоня Палласова, дуб черешчатый, ель европейская. В качестве преобладающей кустарниковой породы предлагался мелкий кустарник – барбарис Тунберга, имеющий контрастную бордовую окраску. Всего предлагалось посадить 323 дерева и 1790 кустарников.

Для неспециалиста названия, конечно, мало что говорящие, но впечатляет сам подход. Наверное, люди понимали, что делали, создавая эти самые «небольшие акценты в зеленых насаждениях в разные периоды года».

Хотели как лучше

Как у нас часто бывает, гладко оказалось только на бумаге. Хотя еще в 1973 году тогдашний директор краеведческого музея Вячеслав Иванович Боть предостерегал, что вопрос о Музее деревянного зодчества требует специального рассмотрения. Даже при сборе материалов для музея их надо будет первоначально куда-то складывать. Следовательно, необходимо в первую очередь освободить каменные лавки в кремле для сбора и хранения будущих экспонатов.

Понятное дело, что за глобальностью замысла на эти слова особого внимания никто не обратил. Хотя даже подготовка к перевозке – особое искусство. Оно включает разборку строения по бревнышку, тщательную маркировку каждого элемента, пропитку древесины антисептическими и противопожарными средствами, их складирование и надежное хранение.

Дом-пряник самоварщика Фомина. Фото из архива Ольги Кузьмичевой.

И уже первая история с переносом в Туле старого дома показала, что хотели-то как лучше, а получилось как всегда. В 1978 году на улице Максима Горького разобрали дом-«пряник» самоварщика Петра Фомина в надежде, что еще один музей под открытым небом появится также в Комсомольском парке.

На деле же всё свелось к тому, что декор от дома свалили в кремле, а бревна больше двух лет провалялись бесхозными на газоне.

И только когда общественность, в то время имевшая еще силу, возмутилась, дом восстановили; но поскольку из одной избы музея не скроишь, приспособили ее под пивную. В народе она получила меткое прозвище «Теремок».

Только в 1985 году был выполнен эскизный, а в 1986 году – рабочий проект реставрации и переноса восьми домов первой очереди Музея быта.

Но уже в 1987-м, учитывая мнение всё той же общественности и просьбу заказчика, от этой идеи отказались совсем, посчитав ее неорганичной, – в окружении крепостных стен по соседству с соборами деревянные дома выглядели бы инородно. Решили разработать новый эскизный проект планировки и благоустройства территории Тульского кремля уже без Музея деревянного зодчества. Между тем часть домов к тому времени успели разобрать, и бревна пролежали на территории кремля около Водяной башни аж до нулевых годов этого века.

У любой неудачи не одна причина. Можно предположить, что дело не в том, что соборы не гармонировали с деревянными домами. Скорее, неподъемным в очередной раз оказалось желание переноса подстанции с территории кремля. Да и в случае удаления заводской свалки с нынешней набережной любому туристу-ротозею открывался секретный вид на режимную территорию оружейного завода.

В эпоху, когда как минимум половину тульских заводов было запрещено даже упоминать в открытой печати, это вполне могло стать определяющим фактором.

Вот так закончилась история одного из самых эпохальных проектов переустройства кремля.

Общий вид после реконструкции.

Общий вид после реконструкции.