Как выглядел интернет в начале

Как ощутить «интернет 2000 года»

Думаю, на Хабре есть уже много людей, никогда не слышавших звук модемного подключения по телефонной линии. А люди, заставшие те времена, наверняка успели многое подзабыть.

Все знают, что раньше интернет был попроще. Но часто ли вы вспоминаете, что во время его использования вся семья оставалась без телефонной связи? Помните ли встроенный в Opera баннер? Программы FlashGet и eMule? Вёрстку сайтов таблицами и фреймами? Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону? (Извините, увлёкся.)

По-моему, около 2000-го произошёл прорыв: в 90-х интернет был ещё гиковской историей, а в нулевых стал мейнстримом. Как можно сегодня ощутить времена этого прорыва? Увидеть старые сайты помогает Wayback Machine, но если делаешь это в свежем браузере через современное подключение, видишь только часть картины. Поэтому сделал подборку из информации, ссылок и советов, которые дополнят опыт. Те, кто постарше, ощутят ностальгию, а те, кто помладше, узнают что-то новое.

Подключение

Конечно, начать надо с этих звуков:

Запустите ролик, отвлекитесь от текста и прослушайте эти полминуты целиком, прежде чем продолжать читать. Потому что в 2000-м, чтобы выйти в интернет и что-то там читать, большинству людей требовалось сначала послушать это.

Ах да, было же само понятие «выйти в интернет»! Сейчас так уже не говорят: мы привыкли, что он доступен по умолчанию и лишь временно пропадает, когда едешь в лифте. Но тогда было иначе:

Хотя технически в 2000-м уже существовал мобильный интернет, он был слишком дорогим, медленным и бесполезным. Поэтому интернетом пользовались только дома/в офисе — делая шаг на улицу, человек сразу лишался доступа.

Основной способ домашнего подключения — с помощью телефонной линии. И на время подключения домашний телефон оказывался занят, а мобильные тогда были далеко не у всех. Поэтому часто возникала ситуация «вылезай из своего интернета, мне бабушке позвонить надо».

И главное. Оплата домашнего интернета чаще всего была почасовая (можно было купить карточку, например, на 10 часов). И это было недёшево, так что время подключения попросту приходилось экономить. Карточки выглядели так:

Вместе эти факторы приводили к тому, что типичным паттерном использования интернета было «вечерком подключиться на полчасика». И если тебе ночью что-то написали в мессенджере (тогда был расцвет ICQ) — ты узнаешь это не раньше следующего вечера. Нынешние сценарии, когда в мессенджере на ходу договариваются о встречах, были просто невозможны.

А необходимость экономить приводила к ухищрениям: в онлайне открываешь сразу несколько разных интересных текстов, сохраняешь их на диск, а потом отключаешься и уже в офлайне спокойно читаешь когда удобно. Но тогда, если при офлайн-чтении в тексте обнаруживалась интересная ссылка, то её не откроешь. Конечно, можно снова подключиться, но это же ещё раз слушать модемные скрежетания.

Кстати, а что это вообще были за звуки, которые можно принять за неизданный трек Афекса Твина? Модем пользователя звонил по телефонной линии провайдеру (в начале ролика выше звучит тоновый набор, но конкретно в России тогда был импульсный). И когда удавалось дозвониться (далеко не всегда это происходило с первого раза), звуками «здоровался» с оборудованием провайдера, договариваясь о деталях взаимодействия. На Хабре переводили пост по этому поводу, вот познавательная схема из него:

Штуки вроде «люди сохраняли страницы на диск для чтения в офлайне» через Wayback Machine не поймёшь. Поэтому, если хотите прочувствовать интернет 2000-го — попробуйте убрать подальше смартфон, отключить Wi-Fi на компьютере и включать его на очень ограниченные промежутки времени. И посмотрите, как изменятся ваши паттерны поведения. Как вы начнёте записывать «так, вот это надо будет погуглить при следующем подключении».

Скорость

Только позавчера все обсуждали замедление Твиттера в России. Сообщается, что замедлили до 128 кбит/сек.

И тут получается наглядное сравнение. Сегодня такая скорость — это наказание, простые картинки грузятся не сразу, ужас какой! А в 2000-м такая скорость звучала бы для людей как прорыв и счастье. 128 кбит — это уже времена ADSL, середина нулевых. У модемов, использовавших телефонные линии, пределом были 56 кбит/сек (а реальные показатели оказывались и того ниже).

Конечно, некорректно в лоб сравнивать скорости подключения в разные годы, потому что сайты страшно разжирели. Если сейчас вам дать скорость «как в 2000-м», то страдать вы будете куда сильнее тогдашних пользователей, потому что тогда интернет-ресурсы были рассчитаны на такие скорости. И сейчас вас будет ломать без YouTube, а тогда людям не приходило в голову, что такие штуки в принципе возможны.

Но при этой разнице, например, компрессия JPG-файлов принципиальных изменений не претерпела. Так что, оставив в стороне JavaScript и видеоконтент, можно поговорить о картинках. Вот какой факт важен для понимания ситуации: ради ускорения многие люди отключали в браузере загрузку изображений. Если какая-то конкретная картинка была особенно интересна, можно было ткнуть правой кнопкой мыши и конкретно её догрузить. А вот смотреть на всякое там красиво оформленное меню — это лишнее.

Если просто открывать старые сайты через Wayback Machine, этот факт пройдёт мимо. Будешь смотреть на сайты с картинками и думать, что все их тогда так и видели. Нет, не все.

Как ощутить тогдашние скорости, если сегодня даже замедленный твиттер гораздо быстрее? Может помочь инструмент из Chrome DevTools. Откройте там раздел Network. В нём есть возможность целенаправленно ограничивать скорость для текущей вкладки:

По умолчанию представлены пресеты вроде «Fast 3G», но даже «Slow 3G» слишком быстрый. Поэтому создайте там собственный пресет в пределах 56 кбит. И попробуйте с ним открыть, например, новостной сайт (то есть чтобы текст + картинки, без хитрых интерфейсов). Получите интересные впечатления.

Например, можете внезапно обнаружить, что при сёрфинге стали думать «на шаг вперёд», и открывать не только интересующую сейчас страницу, но и то, к чему хотите перейти следующим. Из соображений «чтобы оно уже грузилось и мне потом не пришлось сидеть и ждать загрузки, глядя в пустой экран».

То есть низкая скорость — не просто количественное изменение, а качественное, она меняет паттерны поведения. И для опыта «старого интернета» её тоже необходимо учесть.

Браузеры

Значение имеет не только то, что происходило внутри окна браузера, но и само это окно. Мне кажется, мы стали забывать некоторые вещи:

Сегодня кажется само собой разумеющимся, что у браузера есть вкладки. Но так было не всегда. В Internet Explorer они появились только в 2006 году. Если вы сейчас посмотрели на свои сто открытых вкладок и ужаснулись мысли «это ж было бы сто отдельных окон», можно отчасти успокоить: во времена «интернет медленный, выходят туда ненадолго, оперативки мало» никто не держал открытыми сто сайтов. Паттерны поведения и здесь изменились.

Сегодня кажется само собой разумеющимся, что браузер — бесплатный софт. Но так было не всегда. Netscape был платным для корпоративного использования, а Opera предлагала пользователям либо заплатить, либо получить встроенный баннер прямо в интерфейсе браузера. И одна из причин победы Internet Explorer на том витке истории — его бесплатность. А одна из причин тогдашнего успеха Opera в России — тут использовали взломанную Оперу с отключенным баннером.

Сегодня кажется само собой разумеющимся, что браузер сразу открывает страницы в читаемом виде. Но так было не всегда. До повсеместного распространения юникода русскоговорящие пользователи сталкивались с тем, что сайт или письмо отображаются в неправильной кодировке (в народе это называли «крякозябры»). Поэтому популярной функцией в меню браузеров был выбор кодировки, а на сайте Артемия Лебедева до сих пор доступен «Декодер», автоматически исправляющий кодировку произвольного текста.

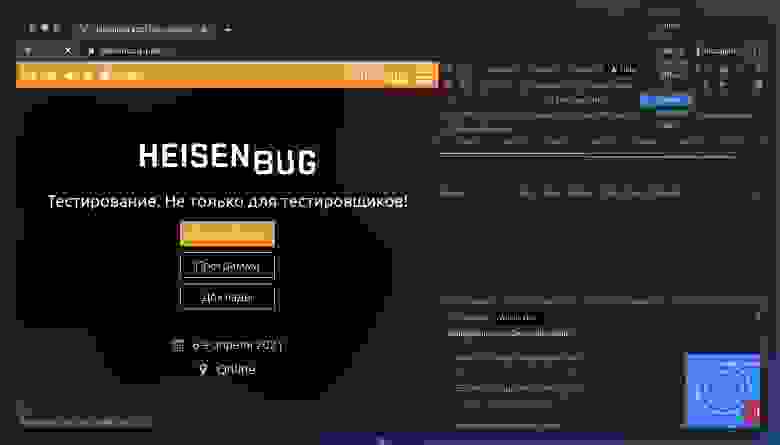

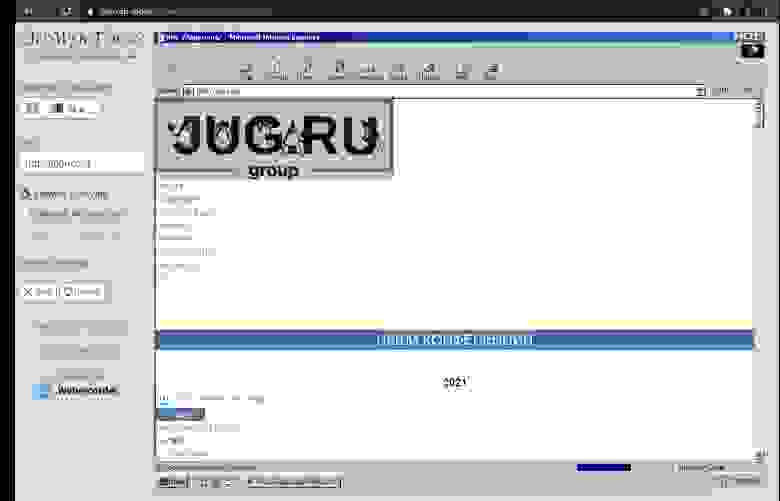

Как сегодня ощутить старые браузеры без визита в музей ретро-компьютеров? Тут отчасти помогает проект OldWeb.Today, эмулирующий ряд этих браузеров. Окно браузера демонстрируется ещё и в интерфейсе своей ОС, что способствует погружению. Правда, всё глючит и тормозит (не только загрузка страниц, открыть новое окно тоже небыстрый процесс). Но это в целом тоже работает на атмосферу — вспомним, что в 2000-м компьютеры были нерасторопными по нынешним меркам.

Большинство современных сайтов там либо разъедется по швам, либо вообще не откроется: веб изменился и использует теперь много вещей, которые старые браузеры просто не поддерживали. Если интересна эволюция веб-стандартов, можно разбираться, где именно всё разваливается.

А если хочется прочувствовать интернет 2000-го, то открывать в этих браузерах надо не современные сайты, а олдскульный контент (о нём ниже).

Кстати, видите справа внизу в статусбаре Internet Explorer синюю полоску загрузки страницы? В те медленные времена люди с придыханием следили за тем, как она ползёт. Правда, она всё равно была малоинформативной: могла долго пробыть в самом начале, а потом резко скакнуть.

А ещё, открыв на современном ретиновом экране одну и ту же страницу в старом браузере (эмулирующем тогдашнее разрешение монитора) и новом, легко заметить разницу типографики. Казалось бы, «просто тексты» всегда выглядели одинаково — но нет, в буквах разница тоже ощутима.

Веб-дизайн

Послушав модемные трели и запустив браузер без вкладок, можно было наконец узреть сайты. Какими они были и где теперь такое увидеть? Главный помощник по вопросу «где» — сокровищница Wayback Machine с архивами громадной части интернета. А по вопросу «какими» распишу здесь главные тренды:

1. Тексты

Поскольку интернет был медленным и не особо интерактивным (никакого там обновления страницы на лету), в него шли за текстами: новостями, письмами, рефератами.

Если хотите прикоснуться к старому текстовому контенту, порекомендую колонку «Вечерний Интернет», которую вёл Антон Носик — её заботливо сохранили даже вне Wayback Machine. Во-первых, это важный ресурс раннего рунета. Во-вторых, это способ одновременно и полазать по старому вебу, и прочитать там как раз о тогдашнем состоянии веба. Интересный документ эпохи, в которой браузеры называли «гляделками».

2. Минимализм

Если всё начиналось с текстов, неудивительно, что дизайн зачастую был предельно аскетичен: чёрные символы с синими ссылками на белом фоне. Сейчас сайты вроде Motherfucking Website делают только как ироничный аргумент в пользу легковесных подходов. В 2000-м такой дизайн хоть уже и не был пределом мечтаний (Артемий Лебедев вовсю демонстрировал, что можно иначе), но никого не смущал.

Главная онлайн-библиотека того времени lib.ru в 2021-м выглядит почти так же, как десятилетия назад — так что можете даже без Wayback Machine сделать выводы по ней.

3. Пестрота

Ранний интернет был гиковско-академическим, но постепенно туда попадало всё больше «обычных людей». И поскольку до соцсетей было негде вести «свой профиль», они заводили собственные сайты («домашние страницы»). А для таких пользователей «чёрный текст на белом фоне» ощущался унылым, и возник противоположный тренд — сделать как можно ярче.

Какие средства для этого были? Гифки: пусть на главной странице куча всего двигается! Бегущая строка: пусть даже текст на месте не стоит! Разные цвета и шрифты: чем больше, тем лучше! Музыка: MP3 были слишком тяжёлыми, а вот писклявый MIDI-формат подходил. То есть можно было, зайдя на чью-то страницу, быть атакованным в глаза и уши одновременно.

В фильме «Капитан Марвел» (2019) действие происходит в 90-х, и к его выходу сделали сайт, иронично воссоздающий такую эстетику. По-моему, справились прекрасно. Поэтому в качестве примера ссылаюсь не на реальный сайт из 2000-го (уже не вспомню адреса таких), а на эту недавнюю стилизацию, она даёт близкое к реальности впечатление. Счётчик просмотров, гостевая книга, шрифт Comic Sans — да-да, это всё было.

4. Золотая середина

Конечно, между крайностями «голый текст» и «адская пестрота» возникал и промежуточный подход. Вот, например, выходит фильм «Космический джем», и ему делают официальный сайт. Понятно, что развлекательное кино хотят рекламировать не чёрным текстом. Но и от гифок с бегущими строками тоже удерживаются. Как тогда действовали профессионалы?

Поразительно, но спустя 25 лет после выхода фильма его сайт всё ещё доступен, так что увидеть легко. Что мы можем увидеть там показательного для тех лет?

Компромисс между текстами и гифками: элементами навигации служат статичные картинки.

Вёрстку таблицами и фреймами. Тогда миром ещё не завладели div, и всё возможное обычно делали через table. А ещё порой делили фреймами окно браузера на части и подгружали в них разные HTML-страницы (в одной могло быть меню, в другой основной контент) — на этом сайте они тоже присутствуют.

Простой HTML-код без всех этих ваших реактов. В те времена, нажав view page source на сайте, даже не слишком опытный человек мог разбираться в происходящем. Можно было учиться делать сайты, просто ходя по разным и подглядывая, как всё сделано у них.

Во многих разделах сайта для навигации используется картинка, кликая по разным участкам которой, попадаешь на разные страницы. Это модный тогда изыск: интереснее простых текстовых ссылок, напоминает навигацию в adventure-играх. На таком основан например, сайт city.cyberpunk.ru, который тоже жив спустя все эти годы — там это очень кстати, киберпанк же про «киберпространство», и в каком-то смысле оно и воплощалось, захватывая дух.

Контекст

Ранние сайты не существовали в пустоте — что тогда происходило вокруг них? И в смысле сетевых штук (не всё, что требует подключения, происходит в браузере), и в офлайне?

Например, что было со скачиванием контента вне браузера? Конечно, видео для 2000-го ещё было слишком тяжёлым, а вот с музыкой как раз разворачивался экшен. Первый популярный peer-2-peer-сервис Napster набирал обороты, Metallica подала на него в суд, и человечество чесало голову, пытаясь сформулировать позицию по онлайн-пиратству.

Конкретно Napster из-за иска был закрыт, но вслед за ним появился Soulseek, а в 2002-м eMule — так что ещё до расцвета торрентов люди активно скачивали файлы друг у друга. Конкуренцию таким сервисам составляли локальные сети и FTP-сервера с загрузкой по прямой ссылке.

А когда по прямой ссылке скачивали в браузере, был нюанс. Модемная связь была не самой надёжной и в любой момент могла прерваться. И при дисконнекте требовалось перекачать файл заново. На медленном интернете это было больно. Этому посвящена популярная серия «Масяни». Кстати, Масяня — тоже важный феномен ранних нулевых: когда обычное видео ещё было слишком тяжёлым, на помощь пришла Flash-анимация, где выпуск мультика мог весить около мегабайта.

Но персонажи этого выпуска показывают себя непрошаренными. Потому что для скачивания по прямой ссылке существовали специальные программы вроде FlashGet, умевшие докачивать после разрыва. С их помощью возможно было скачать даже гигантский (по тем временам) файл: например, если на твоём тарифе были бесплатные ночные часы, можно было ставить компьютер каждую ночь качать его, и получить вожделенный файл через неделю-другую.

А что тем временем происходило в офлайне? Поскольку люди всё чаще замечали интернет и осмысляли новое явление, всё чаще возникали и офлайновые штуки, связанные с этим. Кажется, точкой всенародного единства стал суперхит Ленинграда «WWW» (2002), а за годы до него были более локальные штуки — например, выходил журнал «Мир Internet». Вдумайтесь: бумажное издание, где на печатных страницах рассказывали о том, что происходит в интернете. Сегодня звучит странно — если это издание для людей, которым важен интернет, зачем ему физическая форма? Но тогда в этом была логика: например, бумажное издание можно было почитать в метро, не то что сайты.

Сайт у журнала тоже был (iworld.ru), и туда выкладывали статьи, так что с помощью Wayback Machine можно ознакомиться с чаяниями того времени. Например, что с платёжными системами в интернете всё грустно. Мол, какие-то западные уже появились, но они хотят данные кредитной карточки, а откуда ж у обычного россиянина такая карточка?

Или вот заголовки из «женского» мартовского номера 2000 года, когда «в интернете можно найти рецепты» ещё было значимым событием:

Конечно, для атмосферы было бы клёво не только почитать тексты, но и увидеть сканы хотя бы одного номера целиком. К сожалению, в интернете их практически не нашёл. Издательство «Питер» активно присутствует на Хабре, поэтому обращусь: @piter, может, поделитесь архивами?

Конечно, я тут описал только небольшую часть интересного — в один текст всё не уместишь, пришлось многим пожертвовать. А что-то и вовсе прошло мимо меня. Поэтому дополняйте в комментариях тем, что запомнилось вам! Сохраним это для новых поколений вместе.

А я закончу минуткой рекламы. Во-первых, 27 марта мы проводим бесплатный онлайн-фестиваль TechTrain — там будет несколько докладов для самых разных айтишников.

Как зарождалась инфраструктура интернета

Сейчас в обжитой части планеты практически не осталось точек, где не найдется ни одного, даже самого завалящего способа подключиться к интернету. И речь идет вовсе не о конечных устройствах пользователей, а о том, что практически весь земной шар опутан коммуникационными линиями, а там, где возможности проложить кабель нет, приходят на помощь спутники.

Но Москва не сразу строилась, и язык не всегда до Киева доводил. История становления всемирной паутины, начавшаяся более полувека назад, многогранна и интересна. Мы решили продолжить наш рассказ о развитии интернета, и сегодня хотим разобраться, пробежавшись по десятилетиям, как именно происходило становление инфраструктуры, как одни технологии сменялись другими, и мир телекоммуникаций становился таким, каким мы знаем его сегодня.

Двадцатый век с точки зрения информации вполне можно определить как эпоху, когда люди научились транслировать данные из одного источника миллионам удаленных устройств. В качестве источника выступали радио- и телевещательные станции, а получателями были все, кто имел доступ к радио или телевизору.

В то же самое время активно развивались и телефонные сети. К середине XX века практически любой человек мог запросто позвонить в любую точку родного города или страны, а компании могли собирать телефонные конференции для нескольких абонентов одновременно.

Тем не менее, эти способы коммуникации имели весьма серьезные недостатки. К примеру, в случае с теле- и радиовещанием простые люди никак не могли фильтровать и модифицировать получаемый контент, то есть связь с медиа осуществлялась в одностороннем порядке. Иными словами, идея о появлении принципиально нового способа связи между людьми, который позволил бы отправлять и получать мгновенные сообщения, без ограничений искать и распространять информацию и самостоятельно определять способ ее получения, уже витала в воздухе.

60-е: предпосылки появления интернета и ARPANET

Как и многие другие передовые технологии, интернет в его первичной форме зародился в военных штабах Америки. Холодная война грозила США множеством бед, в том числе, и запуском межконтинентальных ядерных ракет. Советские технологии внушали страх и трепет, а запуск первого автономного летательного аппарата в 1957 году не только подарил всему англоязычному миру неологизм «sputnik», но и заставил оборонную промышленность работать на опережение.

Одним из следствий этой работы стало создание ARPA, агентства перспективных исследовательских проектов. В компетенции агентства была разработка технологий, которые могли бы дать США весомое преимущество в Холодной войне и возглавить гонку вооружений, а в случае открытой конфронтации — помочь в защите страны.

К 1962 году агентством были сформированы первые тезисы о некой взаимосвязанной сетевой системе, которую Дж.К.Р. Ликлайдер из Массачусетского технологического института назвал «галактической сетью». Вкратце, галактическая сеть предполагала мгновенное получение доступа к любой информации в электронном виде, находящейся на множестве взаимоудаленных компьютеров. Теперь требовалось понять, как именно эти компьютеры будут связаны.

/ Дж.К.Р. Ликлайдер, гений, инноватор и крестный отец интернета

В то же самое время, благодаря исследованиям ВВС США, заказанным с целью определить, каким образом вооруженные силы смогут сохранять командование в случае ядерного удара, к «галактической сети» прибавился еще один кирпичик будущего интернета: технология коммутации пакетов (packet switching).

Идея коммутации пакетов состоит в том, что пакет данных, содержащий в себе информацию как об источнике, так и о конечном пункте «путешествия», может быть отправлен из одного местоположения в другое. Если на каком-то участке пути пакет терялся, отправитель мог с легкостью отправить его снова. Для телефонных сетей того времени это было крайне полезной находкой.

В 1968 году в США началось строительство ARPANET, сети-предшественника современного интернета, которой было суждено стать плацдармом для обкатки множества технологий, которые мы используем и по сей день.

В 1969 году, 29 октября, состоялся первый успешный сеанс связи между двумя компьютерами. Первый находился в Массачусетсе, второй – в Калифорнии, оба принадлежали местным техническим университетам. Расстояние между компьютерами составляло порядка 640 км.

В 21:00 по местному времени Чарли Клайн попытался подключиться к компьютеру Стэнфорда и передать 5 символов, слово ”LOGIN”, однако сеть оборвалась, и удалось ввести только два первых символа. В 22:30 соединение было восстановлено, и вторая попытка увенчалась успехом. Кстати, успешность передачи фиксировалась в ходе прямого телефонного разговора с Биллом Дюваллем. С третьей попытки все символы слова были получены, и интернет, можно сказать, наконец «родился».

Эксперимент показал, что компьютеры не только могут быть физически соединены друг с другом, но и способны обмениваться данными и программами. Тем не менее, способ связи с помощью низкоскоростной телефонной сети уже тогда не мог считаться надежным и приемлемым.

ARPANET был построен на базе четырех миникопьютеров Honeywell DP-516, оснащенных 24 кбайт оперативной памяти и расположенных в университетах Санта-Барбары, Лос-Анджелеса, Стэнфорда и Юты. Данные передавались со скоростью до 56 Кбит/с.

/ DDP-516

/ Один из первых IMP, выполнявших функцию маршрутизаторов и использовавшихся в ARPANET с конца 60-х по 1989 год

Команда, работающая над IMP, назвала себя «IMP Guys».

/ Команда IMP (слева направо): Трутт Тэтч, Билл Бартелл, Дейв Уолден, Джим Гейсман, Роберт Кан, Фрэнк Харт, Бен Баркер, Марти Торп, Уилл Кроутер и Северо Орнштейн. Берни Козелла на фото нет.

70-е: взрывной рост интернета

/ Логическая схема ARPANET, март 1977

К 1971 году количество компьютеров, подключенных к ARPANET, выросло почти в 6 раз: теперь основу сети составляли 23 хоста. Люди ступали на новые, еще неизведанные земли, и каждый новый шаг был инновацией. Так, в первые же дни работы ARPANET был придуман и внедрен протокол NCP, Network Control Protocol. Однако еще одно изобретение стало, как сейчас это принято называть, киллер-фичей интернета: электронная почта.

Приблизительно в 1972 году Рэй Томлинсон, сотрудник корпорации BBN, разработал первое ПО для отправки и чтения сообщений внутри ARPANET. Это первое, весьма грубое и неудобное по современным меркам, приложение заложило еще один компонент, без которого немыслим современный интернет: взаимодействие не только компьютеров, но и людей за ними.

К слову о коммуникации: первый протокол связи, NCP, работал только с определенными компьютерами, для которых был создан. Представьте себе, что сейчас, зайдя в интернет с iPhone, вы сможете общаться только с владельцами техники Apple. К тому же NCP мог обслуживать в лучшем случае несколько десятков компьютеров, в то время как присоединиться к ARPANET желали сотни пользователей. Это стало толчком к разработке более универсального и совершенного протокола, которым, как вы уже догадались, стал TCP/IP за авторством Винта Серфа и Боба Кана. Уже в 1974 году необходимость в NCP отпала сама собой, и большинство клиентов ARPANET стали использовать TCP/IP.

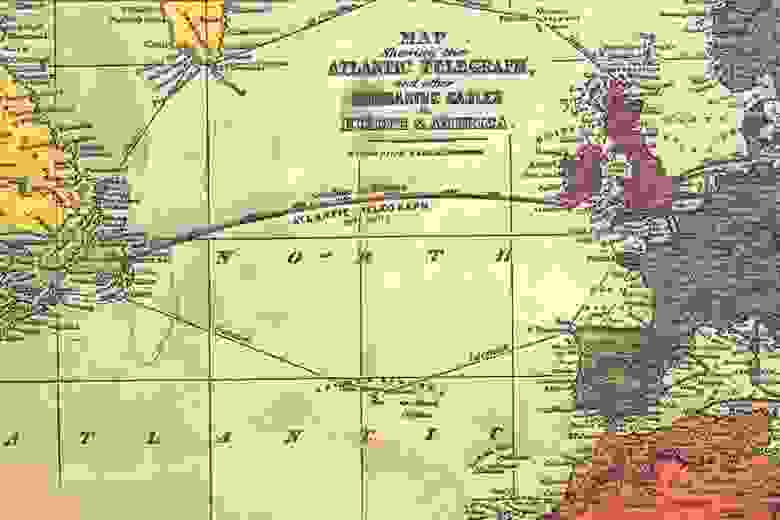

Тем не менее, энтузиастам из США со временем стало тесно в пределах родной страны. Требовалось расширить горизонты коммуникации и установить связь со странами по ту сторону Атлантики. Здесь стоит сделать небольшое отступление и поговорить о том, каким образом была впервые налажена прямая «кабельная» связь между Америкой и Европой.

Через океан

Первый телеграфный кабель был проложен по дну Атлантического океана более чем за 100 лет до описываемых событий, в 1857 году. Тем не менее, по ряду причин (отсутствие опыта у участников экспедиции, несовершенная изоляция и пр.) уже через несколько недель этот кабель приказал долго жить. Спустя 10 лет по дну Атлантики было проложено уже несколько телеграфных кабелей с куда лучшей изоляцией, а к 1919 году их общее число увеличилось до 13.

/ Фрагмент первого телеграфного трансатлантического кабеля

К середине ХХ века возникла объективная надобность в прокладке уже телефонных кабелей. Первый телефонный кабель, ТАТ-1, был проложен в 1956 году и прослужил чуть более 20 лет.

/ Фрагмент TAT-1

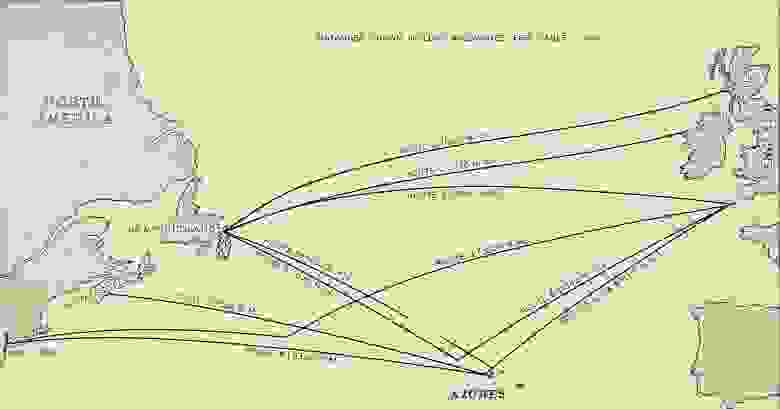

/ Первые маршруты пролегания трансатлантических кабелей

До прокладки кабелей из Европы было вполне возможно позвонить в США путем длинноволновой радиосвязи. Тем не менее, эти услуги стоили весьма немало, а качество связи все равно оставляло желать лучшего.

Именно с помощью телефонного кабеля была впервые налажена связь США и Норвегии со скоростью 2,4 Кбит/с по ARPANET.

Таким образом, проект, разработанный военными для военных, стал чем-то большим и постепенно обрел независимость. Спутники, с помощью которых уже в конце 1970-х было налажено трансатлантическое соединение (SATNET), принадлежали уже не ВС США, а консорциуму стран, подключенных к сети.

Еще одним изобретением 70-х стал стандарт Ethernet, разработанный для более удобной организации локальной сети и передачи данных между компьютерами на высокой скорости. Этот стандарт в практически неизменном виде используется и сегодня.

Помимо Ethernet, еще одним важным нововведением 1970-х стал протокол UUCP (Unix to Unix Copy). Он позволял быстро обмениваться файлами между компьютерами под управлением Unix и со временем «превратился» в Usenet, сеть, с помощью которой миллионы людей до сих пор обмениваются новостями, отправляют электронную почту и файлы.

Переломный момент случился уже в следующем десятилетии и фактически создал тот интернет, которым мы сейчас пользуемся. Достаточно будет сказать, что в 1977 году к сети было подключено около 111 компьютеров, а в 1989 их число превысило 100 000.

80-е: BIND и DNS

Практически все технологии, которыми мы пользуемся сегодня, проходят сходный путь от хаоса раннего применения до жесткой стандартизации и упорядочивания.

Одним из важнейших «упорядочивающих» моментов стало создание системы доменных имен, DNS. Коснемся её истории, чтобы доказать важность этого нововведения.

Ранее для хранения числовых адресов компьютеров, подключенных к ARPANET и сопоставления их с именами узлов, использовался текстовый файл HOSTS.TXT на компьютере Стэнфордского исследовательского института. Все адреса назначались сугубо вручную, и для того, чтобы запросить имя хоста и адрес, а также добавить компьютер в файл HOSTS, требовалось позвонить по телефону в сетевой информационный центр.

К началу 80-х стало понятно, что ввиду роста числа подключенных компьютеров такой способ поддержания централизованной таблицы хостов становится чрезвычайно медленным и громоздким. Требовалось автоматизировать систему именования.

Первая версия сервера имен BIND была написана студентами Беркли Дугласом Терри, Марком Пейнтером, Дэвидом Ригглом и Сонгниан Чжоу в 1984 году. В середине-конце 1980-х активно создавались и утверждались новые спецификации DNS, а к 90-м годам BIND был перенесен на платформу Windows NT. BIND до сих пор широко распространен в Unix-системах (и не только) и по-прежнему является одним из самых широко используемых ПО DNS в интернете. Внедрение DNS принесло массу других нововведений, например – принудительное использование протокола TCP/IP для подключения.

Не ARPANETом единым

Уже в 1983 ARPANET состояла из 4000 хостов. Несмотря на изначальную сугубо военную направленность проекта, многие другие организации посчитали его крайне удобным. Среди них были университеты, предприятия, городские службы и многие, многие другие. Таким образом, ARPANET был разделен на две части: одноименную для гражданских нужд и военную MILNET. Несмотря на произошедшее разделение, Министерство обороны США продолжало поддерживать ARPANET, пусть даже военные организации более не использовали эту сеть для своих нужд.

Ранее мы не упоминали о еще одном «брате-близнеце» ARPANET – сети, созданной Национальным научным фондом для проведения научных исследований. Это позволило многим учреждениям, которые ранее не имели возможности подключиться к ARPANET, общаться по «собственным» каналам. CSNET начала работу в 1981 году и стала предшественницей высокоскоростной NSFNET, объединившей национальные научные фонды и ставшей основой современного интернета.

К слову о скорости. Прежних 50-56 кбит/с было крайне мало для эффективной коммуникации внутри постоянно растущей сети компьютеров. Благодаря компании MCI Corporation, сеть была существенно модернизирована путем внедрения новых линий T-1. Они позволяли передавать данные на скорости до 1,5 Мбит/с. В свою очередь, IBM разработали более совершенные маршрутизаторы, а компания Merit взяла под свой контроль все вопросы по управлению сетью. Уже к концу 1980-х в разработке находилась линия T-3, которая позволяла разогнать сети до 45 Мбит/с.

О существенной части дальнейшей истории интернета мы уже рассказывали ранее. 6 августа 1991 года свет увидела Всемирная паутина, знаменитая World Wide Web, и интернет официально «встал на крыло», а к 1993 году, появился первый графический браузер Mosaic.

/ Браузер Mosaic, сыгравший важную роль в популяризации интернета

Первые «дата-центры»

В чем-то ENIAC действительно был похож на современные дата-центры: отдельное помещение, оборудованное несколькими степенями защиты, ряды стеллажей с лампами, системы питания с резервированием, большой штат обслуживающего персонала и огромная ответственность перед «заказчиком».

Весил ENIAC приблизительно 27 тонн, потреблял 174 кВт энергии и имел тактовую частоту в 100 кГц. Первая компьютерная комната в СССР площадью 60м2 появилась в 1951 году, но это, как говорится, уже совершенно другая история, которую мы затронем в одной из следующих статей.

Кстати, в 1995 году была создана кремниевая интегральная микросхема ENIAC-on-A-Chip размерами 7,44 мм × 5,29 мм, в которой с помощью 250 000 (по другим данным — 174 569) транзисторов была реализована логика, аналогичная ламповому ЭНИАКу.

Однако этот компьютер был лишь похож на дата-центры, ни о какой виртуализации в данном случае речи не шло, хотя эпоха уже позволяла о ней говорить.

Зарождение виртуализации

Путь к виртуализации проложили такие устройства, как IBM 7044, Compatible Time Sharing System (CTSS), разработанный MIT на базе IBM 704, и суперкомпьютер Atlas.

IBM признала важную роль виртуализации еще в прорывных 60-х вместе с развитием мейнфреймов. Актуальная тогда System/360 Model 67 виртуализировала все интерфейсы оборудования через Virtual Machine Monitor (VMM). Кстати, на рассвете компьютерной эпохи операционную систему называли супервизором, а возможность запуска одной операционной системы на другой операционной системе положило начало термину «гипервизор». Первая ВМ появилась в супервизоре Atlas’a — суперкомпьютера, созданного в Великобритании совместно Манчестерским университетом Виктории и компаниями Ferranti и Plessey по заказу Правительства Великобритании для использования (а как иначе!) в военных целях.

/ Cуперкомпьютер Atlas

Виртуализация x86 и облака

Впервые аппаратная виртуализация была реализована в 386-х процессорах и называлась V86 mode. Режим позволял запускать параллельно несколько DOS-приложений.

В 2005-2006 году компании Intel и AMD представили решения аппаратной поддержки виртуализации — INTEL VT и AMD-V. Были введены дополнительные инструкции для предоставления прямого доступа к ресурсам процессора из гостевых систем, набор которых назывался Virtual Machine Extensions (VMX).

Уже в 2008 году в нашей стране стали появляться облачные провайдеры. Именно тогда была основана компания ИТ-ГРАД, а также запущено корпоративное облако IaaS. В 2020-ом ИТ-ГРАД — это 12 площадок в России и СНГ, а также более 2000 успешно реализованных проектов миграции в облако.

История интернета поистине необъятна, поэтому мы искренне будем рады вашим дополнениям и комментариям. В следующей статье мы расскажем о становлении сетей в СССР и проектах, которые так и не увидели свет.