Как выглядел калязин до затопления

Калязин. Тайна затопленной колокольни. Миф или реальность?

История о большом колоколе, который якобы лежит в затопленном подвале колокольни.

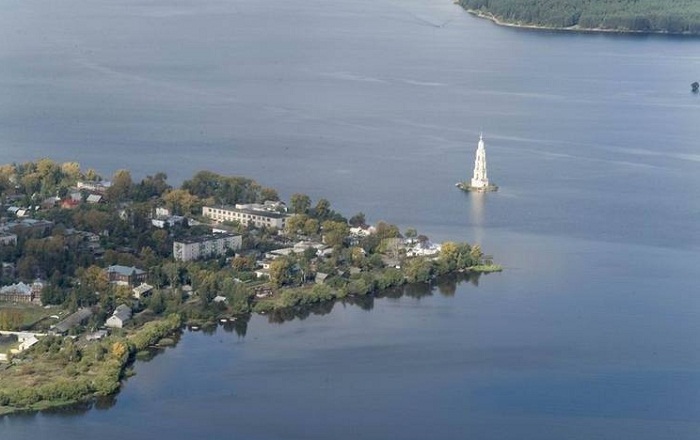

К началу войны уровень водохранилища достиг проектной отметки, и колокольня оказалась отдалена от берега на добрых 200 метров. Основание колокольни ушло под семиметровый слой воды, почти полтора яруса. Белоснежная игла посреди голубых волн, это красиво, но местные жители не радовались, для них, тех, кто остался жить в Калязине, а не переехал в другой город, колокольня стала символом убийства города. И они её не жаловали. Кроме, разумеется, вездесущих мальчишек, которые с открытием купального сезона немедленно поплыли на колокольню. Именно они принесли первый слух о том, что колокол, лежащий в затопленном подвале колокольни, гудит. Сказки это, говорили взрослые, этого не может быть. Однако, может. В ясную лунную ночь, в начале июня 1941-го года, колокол ударил в первый раз. На следующую ночь город уже не спал. Колокол начал бить. Не часто, раз в несколько минут, но зато до самого утра.

После июня колокол затих вроде, а в начале зимы, прямо из поло льда, снова раздался набат. Это было аккурат перед началом контрнаступления под Москвой. Заметили калязинцы, что колокол начинает бить перед началом больших сражений, перед Сталинградской битвой, перед Курской. В конце апреля 45-го звонил долго, предвещая битву за Берлин.

Долгое время было загадкой, с чего это он бил в ночь на 6-е августа и 9-е в 45-м году, пока не было объявлено об атомных бомбардировках японских городов. Но именно после августовского набата местное партийное руководство предприняло первые шаги по решению вопроса о том, как надо реагировать на такие «предупреждения». Было написано секретное письмо в тверской обком партии. Реакции долго не было, однако летом 46-го года из полусекретной конторы ЭПРОН (экспедиция подводных работ особого назначения) пришёл водолазный бот. Причалив непосредственно к колокольне, с него спустились в воду два водолаза. Одному из них удалось просунуть руку под колокол, нащупать его язык и прикрепить проволокой, исключив, таким образом, возможность боя. И колокол затих. ненадолго.

Особой надежды, на то, что колокол умолк навсегда, у местных жителей и не было. Но старики считали, что скоро проблема решится сама собой. Что колокольня просто разрушится весенними ледоходами, как разрушили они всего за пять лет несколько храмов на Рыбинском море. Здесь, у Калязина, водохранилище поменьше, и ветра не такие, но шум ледохода по весне, когда полуметровой толщины льдины с оглушительным треском разламываются об остов колокольни, казалось, полностью подтверждают такие предположения. Однако шли годы, но колокольня стояла, как ни в чём не бывало.

Второй раз эпроновцы появились у колокольни летом 1950-го года. Настроены они были куда более решительно. У колокольни бросила якорь большая баржа, к ней самой пришвартовалось два водолазных бота. На одном из ботов была группа учёных, специализировавшихся на, как теперь говорят, аномальных явлениях. Прежде обеззвучивания колокола, было решено провести исследования. Водолазы сделали несколько погружений, провели обмеры колокола и подвала. Однако, на третий день всё работы были спешно свёрнуты, а вся команда, не поставив в известность местную власть, быстро покинула место работ и убыла восвояси. Дело в том, что из пятнадцати членов экспедиции сразу пятеро оказались недееспособны. У двух водолазов из четырёх случилась кессонная болезнь (а декомпрессионной камеры на боте де было, ведь ожидались работы на малой глубине, до 12 метров). Моторист одного из ботов свалился от инсульта, капитан того же бота слёг от сильнейшего расстройства пищеварения, а у капитана баржи обнаружилась. тропическая лихорадка. Один человек из состава научной группы был ещё и врачом, потому все выжили и даже быстро поправились, стоило только отойти удалиться от колокольни на приличное расстояние. И больше никаких попыток исследовать колокол не предпринималось.А он продолжал изредка звонить. Обычно его редкие удары предвещали несчастья. Но некоторые говорили, что можно проплыть на лодке под сводом арки колокольни и прислушаться. Если он не стукнет тихонько, значит, будешь жить ещё долго. А если стукнет. И некоторые смельчаки испытывали судьбу, приезжали в Калязин, брали лодку на время, и отправлялись к колокольне.

В период до конца 70-х колокол ещё несколько раз предвещал большие и малые трагедии, но всё чаще местные, локальные. Люди в основном перестали так остро реагировать на подводный звон, колокол звонил редко и по разу-два. Всё изменилось летом 1979-го года. В начале июля, в предрассветной тьме колокол выдал длинную серию глухих ударов и снова затих. И вдруг в середине зимы, из-подо льда снова раздались глухие удары. Люди рассказывали, что било с такой силой, что дрожь бежала по льду. В тот год зима была малоснежная и лёд был практически чистым. От ударов и последующего гула на поверхности льда редкие снежинки собирались в сложные загадочные рисунки. Некоторые даже утверждали. что видели непонятные слова похожие на арабскую вязь. В тогдашнюю эпоху застоя и относительного благополучия войны никто не ждал. Но она случилась, 25 декабря колонны советской армии пересекли границу Афганистана, положив начало десятилетней войне, унесшей тысячи и тысячи жизней.

Вот уже почти тридцать лет никто не слышал колокола, и всё реже можно услышать о нём. Калязинцы и раньше не слишком любили говорить на эту тему, а теперь, когда многих из тех, кто слышал звук из-под воды, уже нет в живых, вопрос о нём вообще может озадачить местного жителя.

Легенда или реальность: По ком звонит колокол в затопленном на Волге городе Калязине

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Городские святыни Калязина

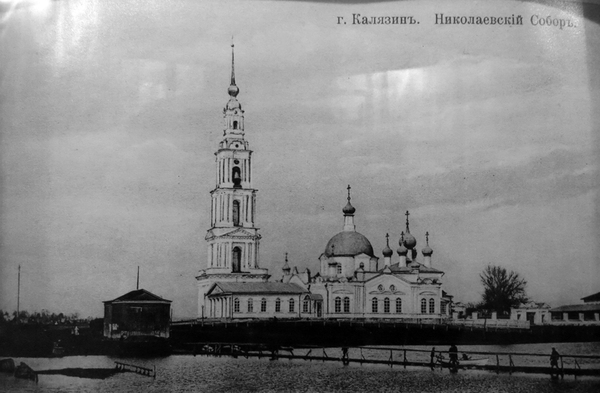

Возведена была эта величественная пятиярусная колокольня высотой 74 метра, увенчанная шпилем, в 1800 году. Находилась она при Никольском соборе, построенном еще в 1694 году и являвшемся главным городским храмом.

На другом берегу реки красовался Макарьев монастырь, известный как Троицкий Калязинский мужской монастырь, основанный в XV веке. Этот монастырь, оказавшийся «не хуже» афонских обителей, прославился на всю Россию.

В его состав входило пять храмов, главным из которых был Троицкий.

Затопленный город

К сожалению, эта великая стройка не обошла стороной и город Калязин, принеся немало горя и слез его жителям. Угличское водохранилище поглотило значительную часть территории этого города, причем самую лучшую и красивую. Мало что осталось от его былого великолепия. Город тянулся вдоль Волги, поэтому нет ничего удивительного, что «под бульдозер» попали самые красивые и исторически значимые здания.

В 1939 – 1940 годах был разрушен до основания с помощью динамита весь монастырский комплекс.

Ныне фундаменты обители покоятся на речном дне. Вместе с ней ушла под воду и вся заволжская слобода. На месте святой обители остались лишь островки, заросшие деревьями и кустарниками, которые в народе называют Монастырскими.

В 2009 году на одном из них на месте юго-западной башни монастыря была выстроена в память о нем часовня, носящая имя основателя монастыря чудотворца Макария Калязинского.

На другом берегу также разрушили и затопили часть города, в том числе знаменитый Никольский собор, каким-то чудом уцелела лишь его колокольня. Говорят, что одному из рьяных ее защитников все же удалось уговорить власти оставить колокольню и использовать ее в качестве маяка. Именно в этом месте, где стоит колокольня, река делает очень крутой поворот.

Но, конечно же, надо было демонтировать на ней колокола. В процессе этих работ при снятии самого большого колокола верхнего яруса он сорвался и, проламывая одно за другим все перекрытия, рухнул в подвал. Сразу поднять его оттуда не было возможности, а в дальнейшем этому мешало то одно, то другое, и в результате колокол так и остался лежать в подвале, который впоследствии ушел под воду.

Со временем, из-за постоянного нахождения в воде основания колокольни, она дала небольшой крен, и было решено для ее сохранности укрепить фундамент. Для этого вокруг колокольни соорудили искусственную насыпь. Теперь колокольня стоит на небольшом островке, и ее фундамент защищен от воды.

Затопленной оказалась и часть главной улицы города, Карла Маркса, которая вела к Никольскому собору. Теперь эта улица ведет в никуда.

По ком звонит колокол.

В народе ходит интересная легенда о затопленном в подвале колоколе.

Рассказывают, что спустя некоторое время после затопления стало слышно гудение, а затем и удары колокола. Впервые это случилось в июне 41 года. Сначала это были единичные удары, но в ночь на 22 июня колокол звонил непрерывно. В течение войны также несколько раз был слышен его набат перед крупными сражениями – Сталинградской, Курской битвой, битвой за Берлин.

Также колокол звонил 6 и 9 августа 1945 года – когда американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

После войны по указанию властей с помощью водолазов у колокола закрепили язык, пытаясь таким образом заставить его замолчать, чтобы не смущать народ. Однако это не помогло, колокол опять зазвонил – в 1948 году перед сильнейшим землетрясением в Ашхабаде и в 1979, когда началась многолетняя затяжная война в Афганистане…

Уже после этого власти серьезно взялись за колокол – подвал колокольни засыпали огромным количеством щебня и камней. Именно тогда и появился вокруг колокольни искусственный остров.

Кто знает, может так оно и было на самом деле… Или это все выдумки?

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Алексей Соколов

Один такой город стоит на правобережье Верхней Волги в Тверской области. Называется он Калязин. Свою официальную (зафиксированную в летописях) историю Калязин ведет с XII века, но, по данным археологов, поселения здесь появились гораздо раньше. Только вот сегодня то немногое, что сохранилось из построенного на этой земле за более чем восемь столетий, можно пересчитать по пальцам. Остальное скрыто водами Угличского водохранилища.

Все началось с Николы-на-Жабне

Впоследствии на месте Николы-на-Жабне неоднократно возводилась церковь с таким же названием. Неоднократно, поскольку она не единожды разрушалась во время военных действий или же из-за ветхости. В конце XVIII века был построен Никольский собор, ставший одним из красивейших зданий Тверской земли. После событий 1939-40 годов от него осталась лишь колокольня, поднимающаяся сегодня из воды.

Макарьев, он же Троицкий Калязинский

В XV столетии монах кашинского Клобукова монастыря Макарий, в миру Матвей Васильевич Кожин, основал на левом берегу Волги, аккурат напротив Николы-на-Жабне монастырь, ставший вскоре центром религиозной, культурной и политической жизни здешних мест. Он известен как Троицкий Калязинский первоклассный мужской монастырь, пользовавшийся благоволением как иерархов, так и государей российских. В нем в разное время останавливались Борис Годунов, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Петр I в молодости устраивал здесь свои потешные походы. В свое время здесь довольно долго прогостила Екатерина II. Неудивительно, что монастырь день ото дня богател: венценосные особы не скупились на подношения, которые делались не только деньгами, но и землями, деревнями, крестьянами. Калязинскому монастырю принадлежали 12 сел и 200 деревень, насчитывавших свыше 2000 дворов с более чем 12 тысячами крестьянами.

В Смутное время по монастырским землям дважды прошли поляки. Документы того времени, как, например, «Сказание о Смуте» Авраамия Палицына, донесли до нас имена двух военачальников, прославившихся героической защитой монастыря и калязинских слобод. Это князь Михаил Скопин-Шуйский и воевода Давид Жеребцов. Ни один из них смуту не пережил.

Явление города

Изразцы, кружева да валенки

А впрочем, неправильно было бы говорить, что в Калязине только торговыми перевозками и занимались, что город в народных промыслах не преуспел и никогда ни на чем не мог поставить «личное клеймо». Мог, очень даже мог, а кое на чем и сегодня может.

Кружевной промысел Калязина известен с XV века. Кружева здесь плелись… из чего они только не плелись! Нить льняная, шелковая, серебряная, золотая, отделка жемчугом, пухом, мехом горностая… В конце XIX века более тысячи кружевниц занималось этим делом, что, между прочим, составляло более 30% взрослого женского населения. Кружева сбывались в Москве и Петербурге, откуда попадали за границу. Славились они своим оригинальным рисунком и прочностью.

Сказание о граде Китеже

Жаль. Из-под поверхности Угличского водохранилища даже в самый погожий день колокольный звон не услышишь. И куполов Никольского и Троицкого соборов не увидишь, сколько в воду не вглядывайся, будь ты хоть трижды праведник. Потому что нет там никаких куполов. Взорвали их перед затоплением.

После затопления большей части города его пришлось отстраивать практически заново. Война затянула этот процесс на долгие годы.

Зачем мы сюда поедем?

vse_horosho

vse_horosho

«Родился сам, помоги другому»

«В прошлое воскресенье съездили одним днем в город Калязин, получив накануне сообщение о том, что воду в Углическом водохранилище спустили так, что знаменитая затопленная колокольня вышла на сушу и к ней можно подойти пешком. И мы поехали.

В летнее время колокольня выглядит так:

У Маруси в этот день был концерт с хором, поэтому она осталась в городе, а мы поехали.

На наше счастье сообщение это пришло от нашей хорошей знакомой, хозяйки участка аккурат напротив этой колокольни. Поэтому вместе с сообщением мы получили приглашение зайти к ней в дом. Это приглашение было более чем важным, потому как холод оказался такой, что когда мы, нагулявшись, обедали и отдыхали в тепле её дома, то благословляли день и час нашего знакомства.

А вот так мы шли сквозь ветра в самом начале нашего пути.

Вот здесь эта баржа видна отчетливее.

А вот здесь первое минутное видео из этой поездки, на котором видна баржа вблизи и слышны причитания Даны Витальевны «Ой-ой-ойёёй, горе-горе!» Детка провалилась ногой в какую-то дырку в снегу и переживала.

Пройдя по льду вдоль берега еще с километр, мы поняли, что даже если до колокольни и дойдем, то уже сил и тепла на обратную дорогу у нас не будет. Поэтому вернулись к дому, сели на машину и поехали на другой берег водохранилища к колокольне. По пути меня совершенно поразила вот это вот антена. Раньше она использовалась для оборонных целей, а последние десятилетия для астрономических исследований.

Дальше идет видео с этого «горбатого» моста.

Ну а потом мы наконец доехали до колокольни. Вот так колокольня выглядит с высоты, окруженная водой.

А вот так без воды. в апреле этого года.

История затопления такова. Перед войной было принято решение о расширении Волги и строительстве Углического водохранилища. Для этого расширения было затоплено половина города Калязина. Город перед затоплением взорвали. Вот карта Калязина до затопления и после.

Были взорваны и ушли под воду два монастыря Троицкий (основанный Макрием в 1444 году).

и Никольский, колокольня от которого, собственно и осталась. Вот на этой фотографии как раз вид с нынешнего берега. Вот эта торговая площадь и собор слева находятся сейчас под водой.

Важно, что колокольня осталась нетронутой.

Есть ещё интересная легенда о колоколе. Его планировали разбить, сбросив с колокольни. Однако, когда колокол сняли, то он не проходил в проем арки по ширине, и неожиданно перекрытие надломилось и колокол стал падать вниз внутри колокольни, проламывая все перекрытия на своем пути, но тем самым летя не стремительно, а с торможениями. Что в результате сохранило колокол от раскалывания, когда он свалился в подвал под колокольней. Понятно, что поднимать его из подвала никто не стал и территорию просто затопили. Однако, начиная с войны, местные жители рассказывали, что перед каждым большим сражением колокол бил в набат (из под воды). Говорят также, что после войны приплывала специальная бригада водолазов, что бы замолчать разговорчивый колокол, однако, они все неожиданно разболелись и не смогли осуществить свою работу. Говорят, именно для заглушения разговаривающего колокола была сделана насыпь вокруг. Все легенды, связанные с колоколом прекрасно рассказаны здесь: http://www.moi-kalyazin.ru/interes.html

Ну а возвращаясь к нашему пешему переходу к колокольне, то начался он так:

Думаю, что видео будет даже нагляднее.

Ну а затем мы разделились. Мы с Даной спрятались от ветра под «крылом» колокольни,

в Виталик с Сергеем отправились на раскопки вот на это вот «плечо». Насколько я понимаю по фотографиям, именно здесь стоял монастырь с собором.

Находки не заставили себя ждать.

А это видео я сняла, ещё не зная о находках Виталика. Снимала, пока мы с Даной ждали в укрытии.

Ну а потом мы сделали общее фото из серии «Доказательство того, что мы тут были»

И затем вернулись по льду в машину и поехали отогреваться в гостеприимный дом нашей знакомой.

Уже на другой стороне водохранилища (так называемой Свистухе), мы встретили такое вот здание.

Вид с другой стороны.

Это оказалось Земской больницей. Название «земская больница» (без пары букв) даже осталось на башенке.

А это старая фотография этой больницы.

Была ли Калязинская колокольня?

О том, что колокольня вышла на сушу, Тверская епархия сообщила в апреле. Местные жители поспешили запечатлеть явление на фотоаппараты и мобильные телефоны, фотографии колокольни появились в социальных сетях. 75-метровая колокольня, до которой обычно в это время года можно было добраться только вплавь, оказалась окружена сушей.

Верующие воспринимали произошедшее как чудо, несмотря на заверения Тверской метеорологической службы, что колокольня оказалась на суше из-за небольшого количества осадков и, если уж и называть что-то чудом, то только малоснежную зиму, какой в Тверской области не отмечалось уже 50 лет.

Директор Калязинского краеведческого музея Светлана Мокрова рассказала «Правмиру» о том, что колокольня действительно необычная. Но не тем, что вышла из воды:

«Ширина реки Волги в этих местах от одного берега до противоположного сейчас составляет 1,5–2 километра, а до 40-х годов XX века ширина Волги составляла в среднем 70 метров. Разница очевидна.

Как небольшой посад Калязин известен с XII века, он выстраивается по обоим берегам Волги. С одной стороны – посад Николы на Жабне, где располагался Николо-Жабенский монастырь, который был упразднен в XVIII веке. На его месте впоследствии был возведен Николаевский собор.

Вторая сторона – Макарьевский посад, который относится к XV веку. Троицкий Макарьев мужской монастырь, датированный XV веком, принес известность этой территории. Именно с ним связаны основные исторические вехи этого региона. В дальнейшем, к XVIII веку, обе части стали городом Калязиным. На начало XX века это был небольшой мещанско-купеческий городок, население которого составляло 5–6 тысяч человек».

Места здесь намоленные…

К 40-м годам XX века утвердили проект Волгостроя, начало которому было положено еще в 20-е годы XX века. По этому проекту предусматривалось искусственное расширение реки Волги, создания на ее акватории гидроэлектростанций.

Часть волжских городов, расположенных по ее берегам, попадали в зону затопления. Это Иваньковское водохранилище, где полностью была утрачена Корчева (там, где сейчас город Конаково). Угличское водохранилище – Калязин.

Калязин теряет две основные части старого города. Старый город располагался на трех частях, – одна из них высокий правый берег реки Волги. Волга здесь делает поворот, та часть, которая была высокой и сохранилась от старого города. Но это самая маленькая часть.

В 40-м году Калязин практически уничтожили, разобрали до конца и затопили его территории. В Рыбинском водохранилище мы потеряли Мологу.

Колокольню Николаевского собора оставили на месте старого города, потому что именно у колокольни река Волга делает поворот. Ее направление двигается на Углич и далее вниз к Костроме.

Калязин является границей Верхневолжских территорий. Колокольню оставили в качестве маяка. Сразу же, как по Волге начали ходить груженые баржи, стало ясно, что ориентироваться на другие знаки было невозможно, поскольку здесь очень крутой поворот реки. В архивных документах того времени колокольня фигурирует как маяк. Она высокая, ее далеко видно. Так и осталась стоять она в воде.

В летнее время у колокольни проводятся регулярные молебны. В зимнее – подобраться к ней не всегда возможно, а летом во время Верхневолжского крестного хода именно там заканчивается Верхневолжский крестный ход, который начинается у истока Волги в Осташкове. Здесь он останавливается для совершения молебна.

Молебен проводится и у монастырских вод, ведь от Макарьевского монастыря тоже ничего не осталось. На его месте лишь небольшая возвышенность, которая называется «монастырские острова». В 2000-е годы там была возведена небольшая каменная часовенка из красного кирпича.

История о том, как колокольня чудесным образом вышла из воды – сильно преувеличена. Ходили даже слухи, что на месте колокольни нашли клад. Периодически колокольня выходит из воды (засушливые года). В этом году это проявилось сильнее, чем раньше, что обусловлено малоснежной зимой и сбоем в работе плотин».

Еще только месяц назад, в апреле 2014 года, шли горячие споры о том, – чудо ли выход колокольни на сушу?

Сейчас память об истории XII века снова затоплена. Паломники подплывают к Калязинской колокольне на лодке, чтобы помолиться.

vse_horosho

vse_horosho