Как выглядел ломоносов описание внешности

Портрет Ломоносова Михаила Васильевича: описание

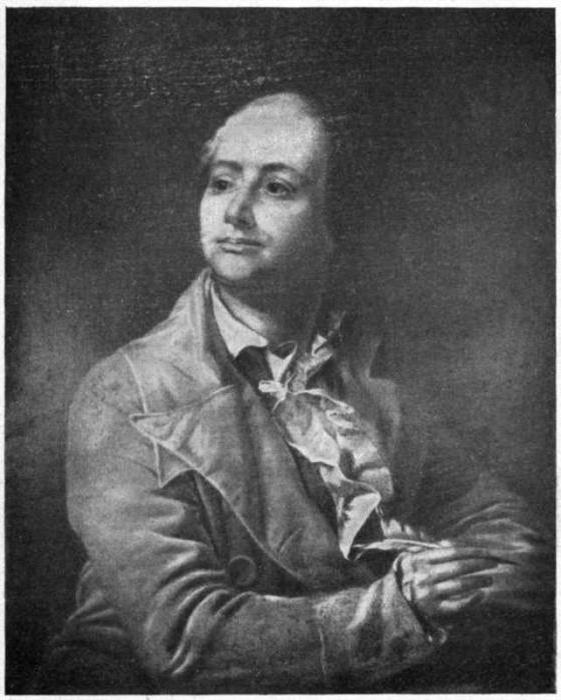

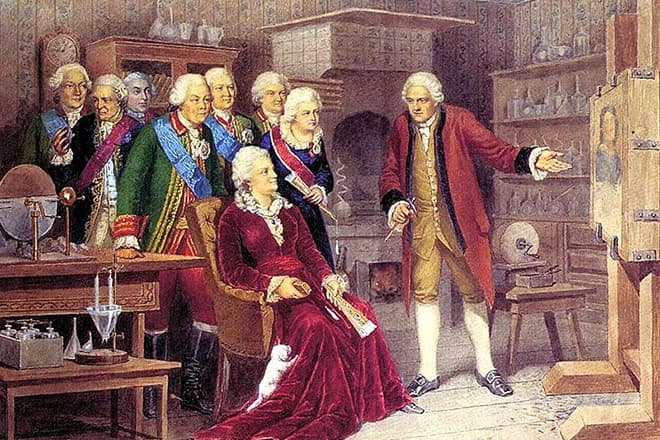

Известный портрет Ломоносова был написан в 18 веке. В настоящее время данное изображение считается классическим: именно его можно увидеть в школьных учебниках, пособиях, общественных учреждениях. Это связано с тем, что оно наиболее достоверно передает особенности личности этого замечательного ученого. На картине он представлен в позе мыслителя. В его руке – перо, а перед ним лежит лист бумаги, что наглядно отражает особенности его деятельности.

Гравюра Э. Фессара

Портрет Ломоносова наиболее известен по работе этого французского художника. Именно он по заказу Шувалова создал гравюру, по которой его последователи писали фигуру Михаила Васильевича. Этот автор придал ученому ту позу, которую можно видеть на всех последующих картинах. На его гравюре Ломоносов изображен за работой с пером и бумагой в руке. Он одет в расшитый золотом кафтан, его лицо обращено к зрителям. Практически не менялся и фон картин: везде авторы изображали рабочую обстановку, а на заднем плане нередко рисовали стекольный завод. Однако Фессар в своей гравюре не проработал в достаточной степени черты лица ученого. Портрет Ломоносова получился у него несколько условным, в стиле живописи 18 века. Художник показал его не столько как личность, сколько как придворного поэта, сочинителя торжественных од.

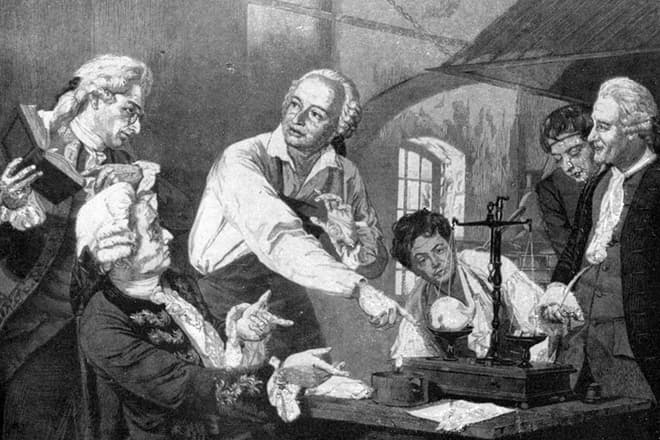

Работы Шубина

Этот автор показал ученого как богато одаренную личность, как незаурядного мыслителя. Эти черты он отобразил сначала в рельефе из слоновой кости, а затем в масляной картине. Лицо Михаила Васильевича выражает волю, незаурядный ум и сосредоточенность. Эта работа более ценна для потомства тем, что показывает ученого как личность. Скульптурный портрет Ломоносова того же автора является эталонным. Он отличается интимностью: ученый изображен без парика, что дало возможность Шубину показать высокий выпуклый лоб, свидетельствующий об уме и незаурядном мышлении.

На этой скульптуре Ломоносов одет просто: на нем непарадная рубашка с невысоким жабо, что делает его вид немного домашним. Шубин показал изобретателя как человека умного, пытливого и очень энергичного. Существует три экземпляра этого портрета: мраморный, гипсовый и бронзовый. Показателен тот факт, что автор очень уважал ученого, что и отразилось в бережном отношении к его внешности на скульптуре.

Парадное изображение

Описание портрета Ломоносова необходимо продолжить упоминанием работы неизвестного художника, запечатлевшего ученого в традиции, заложенной Фессаром, однако придавшего рисунку ряд новых черт, достойных упоминания. Новая картина отличается особенной парадностью. Автор придал фону бо́льшую живописность: так, например, изображение стекольного завода перенесено на берег моря. Выражение лица Михаила Васильевича – величественное, его костюм отличается богатством: кафтан расшит золотом, а на шее – пышное жабо. Эта картина пользовалась особенной популярностью у современников, поэтому до наших дней дошло несколько экземпляров этой работы неизвестного автора.

Гравюра М. Шрейера

Портрет Ломоносова Михаила Васильевича стал наиболее известен благодаря работе Фессара, которому этот ученый, скорее всего, позировал. Его гравюра оказалась настолько удачной, что все последующие художники, так или иначе, следовали ее схеме. Однако каждый автор вносил свои изменения, которые раскрывают личность ученого с разных сторон.

Гравюру Шрейер выполнил на основе рисунка своего учителя Х. Шульце. В целом рисунок следует устоявшейся традиции, однако Шрейер изобразил ученого в еще более свободной позе: так, например, его рука с пером покоится не на столе, а на колене. Выражение лица ученого – живое, открытое. Он изображен в свободной одежде: его кафтан без всяких украшений и напоминает халат, жабо отсутствует, что придает изображению домашний вид.

Особенности

Характерной чертой этой гравюры является то, что она выполнена в стиле барокко. Несмотря на минимализм композиции, изображение в целом производит торжественное впечатление.

Книги и другие предметы быта разбросаны в живописном беспорядке. И если в предыдущих картинах бытовая остановка служила лишь фоном для фигуры ученого, то в рассматриваемой гравюре натюрморт приобрел самостоятельное значение. Еще одна интересная особенность гравюры заключается в том, что на листе, который держит поэт, автор заменил имя императрицы Елизаветы на имя Петра I, которого поэт также прославлял в своих сочинениях. Михаил Ломоносов, портрет которого интересовал многих художников рассматриваемой эпохи, творил во время господства эпохи барокко, поэтому картина выполнена в указанной стилистике.

Изменения

В науке существует предположение, что Шрейер и его учитель Шульце использовали в качестве тела фигуру известного французского поэта Ж. Б. Руссо, а поверх наложили портрет Ломоносова, внеся необходимые изменения.

Исследователи отмечают, что такой художественный прием оказался настолько хорошим, что гравюра считается одним из наиболее удачных изображений поэта и ученого. Тем не менее, некоторые черты барокко заменены на стиль классицизма, так как авторы не хотели слишком противоречить эпохе.

Картина неизвестного художника

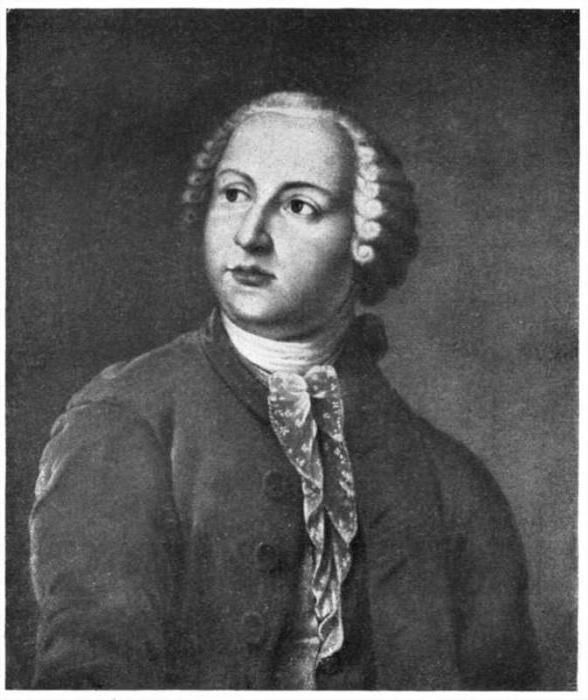

Ломоносов, портрет, фото которого представлены в настоящем обзоре, часто становился объектом внимания художников 18 века благодаря неординарности его личности. К 18 веку относится картина неизвестного художника, написанная маслом. На полотне ученый изображен по грудь, композиция в целом повторяет гравюру Фессара. Костюм Михаила Васильевича сильно упрощен по сравнению с другими его изображениями. Ученый нарисован в парике, который в этот раз прописан очень тщательно, в отличие от гравюры Фессара, где этот важный компонент представлен схематично.

Ученые отмечают, что на этом портрете автор особенно постарался придать черты индивидуальности ученому, как следует прописав лицо. Он очень реалистично показал цвет кожи, впалость глаз, тени на щеках и лбу. По мнению исследователей, эта картина была сделана после смерти изобретателя и поэта по заказу Шувалова.

Картина Л. Миропольского

Портрет М. В. Ломоносова, выполненный этим малороссийским художником, стал наиболее известным среди других изображений ученого. Следует отметить, что эта картина является копией прижизненного изображения поэта и изобретателя, выполненного художником Г. Преннером. Е. Дашкова, которая возглавляла в 18 веке две Академии, заказала сделать копию известному живописцу Миропольскому. Работа была выполнена после смерти ученого в 1787 году.

Поскольку ее автор, Леонтий Семенович, был учеником знаменитого художника Левицкого, то картина написана в его стилистике. Акцент сделан на фигуру, вернее на лицо поэта, которое обращено вполоборота к зрителю. Свет падает на него, подчеркивая сосредоточенную мысль в чертах и задумчивый взгляд. Поза фигуры снова повторяет то положение, которое было заложено еще Фессаром. В заключение следует отметить, что почти все вышеперечисленные портреты Михаила Васильевича представляют его в официальном виде. Также в тех картинах, где он изображен в домашней обстановке, проглядывает некоторая официозность. Исключениями стали работы Шубина и упомянутый портрет неизвестного художника.

Михаил Ломоносов — характеристика личности

Михаил Васильевич Ломоносов – настоящий гений, которым могут гордиться русские. Ученый добился успехов в изучении точных наук, а также как исследователь природы. Как и любая многогранная личность, Ломоносов умел впечатлять скрытыми талантами. В их числе талант писать драмы, стихи оды. Это ему дало статус одного из обновителей русского языка.

Эти и другие сведения предлагает любая краткая биография ученого. Лишь подробная характеристика описывает Ломоносова, как личности, позволяет узнать его с новой стороны. В то же время понять, каким он был человеком.

Личность ученого

Личность человека развивается на ценностях и духовных основ, которые были заложены в нем с детства. Ломоносов – не исключение. Михаил стал тем, кем его знают миллионы. Благодаря роду разных событий и обстоятельств, в числе которых и семейные. Рос Ломоносов без матери, но женским вниманием он не был обделен. Так как овдовевший его отец неустанно пытался наладить свою личную жизнь.

Говоря об ученом, многие превозносят его гений. Указывают на то, что жизнь Ломоносова долгое время проходила в нищете. Более того, в окружении необразованных людей. На деле это не так. Отец Ломоносова не был бедным.

Свой пример Ломоносов старший активно использовал, как эффективный инструмент воспитания, по отношению к подрастающему наследнику. Это сильно повлияло на Ломоносова, сформировало его, как личность добрую, справедливую, желающую постоянно развиваться.

Характер ученого

Характер Ломоносова хорошо описывает слова «сильный» или поэтическое «северное». Биографы утверждают, что таким ученого сделали частые его выходы в море. Вместе с отцом, занимающимся рыбным промыслом, Михаил Ломоносов путешествовал с 10 лет. Лишенная комфорта жизнь в дороге закалила Михаила Васильевича.

Ломоносов рано проявил решительность, перебравшись в Москву в возрасте 19 лет. Сбежал из дома парень тайно. Стремился оказаться в мире, где у него было бы меньше преград, на пути к осуществлению главной мечты – реализации многочисленных амбиций.

К тому времени всем было понятно, что Михаил целеустремленный и умный не по годам. Такого мнения приближенные Ломоносова придерживались до конца его дней. Также утверждали, что Михаил Васильевич значительно опережал свое время, смотрел в будущее и видел его четко.

Говоря о гении, нельзя не вспомнить о его вспыльчивости, из-за которой Ломоносов нередко участвовал в драках. Одно из многочисленных рукоприкладств завершилось для великого гения судом.

Привычка доказывать на кулаках то, что нельзя доказать словами, была с ним всю жизнь. А еще сделала Ломоносова героем анекдотов, высмеивающих его юношеский не угасающий с годами пыл. К подобным смешным байкам Ломоносов относился спокойно. Это говорит о хорошем чувстве юмора Ломоносова, о его способности к самоиронии и даже к самокритике.

Описание внешности Михаила Васильевича

Ученый Михаил Ломоносов был высокого роста (199 см.), крепкого и упитанного телосложения. У Михаила были округлые черты лица, широкий лоб, небольшой с горбинкой нос, глаза темно зеленого цвета. Что касается стрижки то Михаил носил прическу с закрученными по бокам волосами. На то время это был писк моды.

Увлечения и привычки

Невзирая на то, что Ломоносов верил в науку, он был неравнодушен к религии, церковной грамоте. В храмах Михаил не упускал возможности выступить на клиросе. А именно, прочесть перед прихожанами священное писание, спеть хвалебные гимны.

Особое место в жизни занимала и поэзия, в которой Ломоносов преуспел. Михаил написал строки, вдохновившие на создание музыки великих композиторов. Ему приписывают и авторство произведений в иных вариантах формы и стилистики. Все они одинаково красивые, демонстрирующие талант Михаила Васильевича.

Знакомые Ломоносова редко видели его без книги. При этом он не ограничивал себя научными трудами, знакомясь с литературными творениями разных жанров. Любознательным ученый оставался до конца своих дней.

Каким должен быть ученый по мнению Ломоносова

М. В. Ломоносов считал что ученый должен иметь жгучую жадность к знанием и всему новому. Ученый должен бредить открытиями и тогда рано или поздно так и будет. История показывает что Ломоносов оставил свой след почти во всех видах науки, а следовательно он был прав каков должен быть ученый.

Михаил Ломоносов

Биография

Вряд ли найдется на свете такой человек, который не знает, кто такой Ломоносов. Михаил Васильевич – это гениальнейший российский ученый, который сделал неоспоримый вклад во многие отрасли естествознания. Он первым открыл химическую лабораторию, сделал множество физических открытий и усовершенствовал русский язык.

Детство и юность

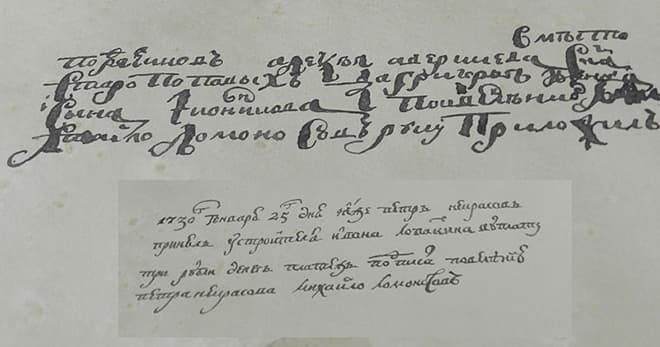

Биография Ломоносова подобна сфинксовой загадке, потому что имя Михаила Васильевича окружено не только ореолами тайны, но и домыслами и небылицами. Например, некоторые литераторы утверждают, что русский гений родился в бедной семье, которая еле сводила концы с концами, а потом, словно движимый неведомой силой, отправился в самое сердце России.

Ломоносов появился на свет 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской Куростровской волости (ныне село Ломоносово, Архангельская область). Мальчик рос и воспитывался единственным ребенком в зажиточной семье помора Василия Дорофеевича, который слыл купцом и промышлял рыбной торговлей на собственных судах.

По воспоминаниям Михаила Васильевича, его отец был человеком добрым, но крайне невежественным. Когда одаренному мальчику исполнилось 9 лет, его мать Елена Ивановна умерла. После смерти супруги Василий Дорофеевич пробовал построить счастье с некой Феодорой Михайловной Усковой. Но и эту возлюбленную постигла такая же участь: Феодора скончалась в 1724-ом, через три года после замужества.

В том же 1724-ом Ломоносов-старший женится в третий раз на овдовевшей Ирине Семеновне Корельской, которая предстала для 13-летнего Михаила в образе злой и завистливой мачехи, отравляющей жизнь маленькому пасынку.

Поговаривают, что Михаил с десяти лет помогал Василию Ломоносову ловить рыбу. Отец и сын ни свет, ни заря брали с собой плетеную сеть и отправлялись в Белое море. Михаил Васильевич обожал плавать по бескрайним водным просторам, любоваться синевой морских волн, красотой голубого льда и отдаляющегося берега. А все опасности, встречающиеся на пути, наоборот, закаляли физические силы юноши. Многочисленные наблюдения Ломоносова обогащали его ум размышлениями по поводу устройства природы.

Известно, что Михаил Васильевич пристрастился к чтению книг с раннего возраста. Молодого Ломоносова начал обучать грамоте местный дьячок С. Н. Сабельников, который научил юношу алгебре, грамматике, а также познакомил с удивительным миром литературы. Будучи 14-летним подростком, Михаил хорошо читал, поэтому днями и ночами корпел над различными учебниками. Можно сказать, что он ревностно проглатывал одну книгу за другой, пытаясь положить в копилку знаний новую информацию.

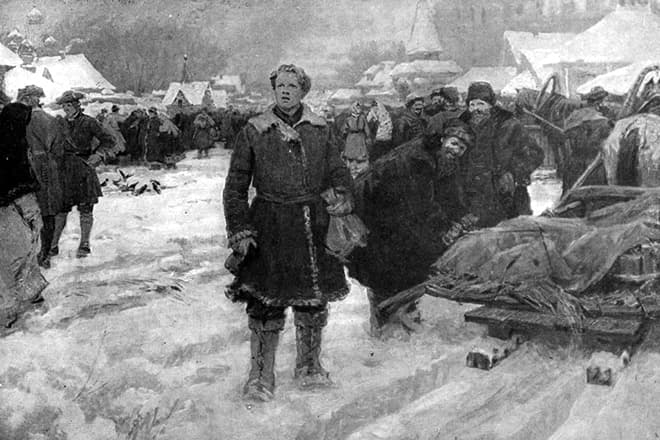

Многие знают со школьной скамьи легенду о том, что Михаил Васильевич, жаждущий новых открытий, отправился пешком в Москву, дабы получить достойное образование. Поводом для такого экстраординарного поступка стало невыносимое существование в родном доме, а именно бесконечные конфликты с Ириной Семеновной.

Мачехе не нравилось, что Михаил все свободное время проводит за перелистыванием книг. К тому же Василий Дорофеевич хотел женить своего отпрыска и поэтому втайне от чада подыскал ему невесту. Узнав о задумке отца, Ломоносов взял хитростью: молодой человек слег в постель и притворился больным, поэтому обряд бракосочетания пришлось отложить до момента «выздоровления».

Обремененный тяготами жизни, Ломоносов, недолго думая, собирает вещи (две рубахи, тулуп и несколько книг), дожидается ночи и, не простившись ни с мачехой, ни с отцом, тайно сбегает из дома. На третий день пешего путешествия, в декабре 1730 года, молодой человек нагнал караван и попросил у рыбаков разрешения отправиться в дальний путь вместе с ними. Через три недели скитания по снежным сугробам, в январе 1731 года, Михаил Васильевич прибыл в столицу. Приблизительное расстояние от его родного села до сердца России составляет 1160 км.

Среди ученых и по сей день ходят споры, потому что некоторые уверены, что 19-летний юноша не мог преодолеть такую дистанцию пешком, тем более зимой. Однако факт того, что Ломоносов путешествовал с рыбным обозом, означает, что молодой человек часто чередовал отдых на телегах и пешие прогулки. По другой версии, значительную часть пути Михаил Васильевич проделал на лошадях. Ломоносов хотел стать студентом Славяно-греко-латинской академии, поэтому, чтобы осуществить задумку, он подделал документы и на время стал для ректората потомком холмогорского дворянина.

Михаил Васильевич пробыл в учебном заведении пять лет, за это время изучил латинский язык, богословские книги и познакомился с «тогдашней» наукой. По воспоминаниям ученого, в академии над ним подшучивали сокурсники, так как Ломоносов был бедно одет (довольствовался одним алтыном в день). В 1735 году Михаил Васильевич был зачислен в Санкт-петербургский университет при Академии наук, где постигал азы математики, физики и пробовал заниматься написанием стихов.

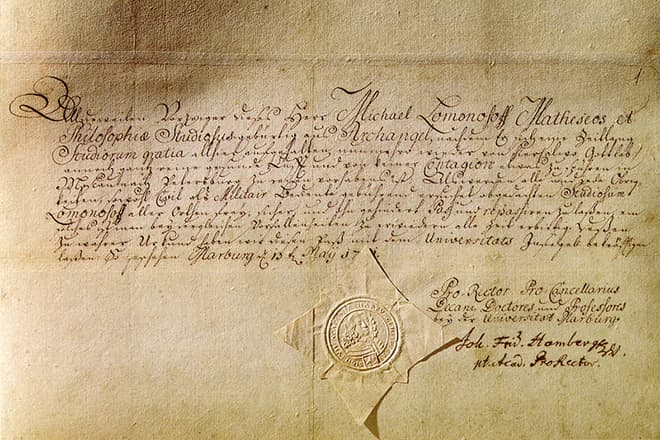

Уже через год, в марте, Михаила Васильевича и еще двенадцать способных учеников университета по решению Академии наук отправляют на учебу в Европу. За границей Ломоносов пробыл пять лет, однако молодые люди постоянно сталкивались с неурядицами. Учебное заведение затягивало с перечислением денег, поэтому многим студентам приходилось жить в долг. Первоначально Михаил Васильевич обучался в Марбурге, но затем переехал во Фрайберг (Германия).

Там Ломоносов познакомился со своим наставником Генкелем, который обучал ученика металлургии и горному делу. В 1739 году между Михаилом Васильевичем и минерологом И. Генкелем возник конфликт. Камнем преткновения стал отказ молодого ученого выполнять черновую работу. Напряжение между преподавателем и студентами нарастало со скоростью света, дошло до того, что Иоганн отказался давать своим «подчиненным» денег на содержание. В 1740-м году Михаил Васильевич, захватив пробирные весы с гирьками, раз и навсегда покинул Фрайберг.

Наука и литература

Ходят слухи, что Михаил Васильевич обладал не только блестящим умом, но и феноменальной интуицией и даже экстрасенсорикой: он проникал в тайны Вселенной одной силой мысли и делал открытия, опережающие время. Причем удивительно, что гений был блестящим эрудитом в любой из областей, будь то физические явления, химические превращения, либо сочетание строк в стихотворении.

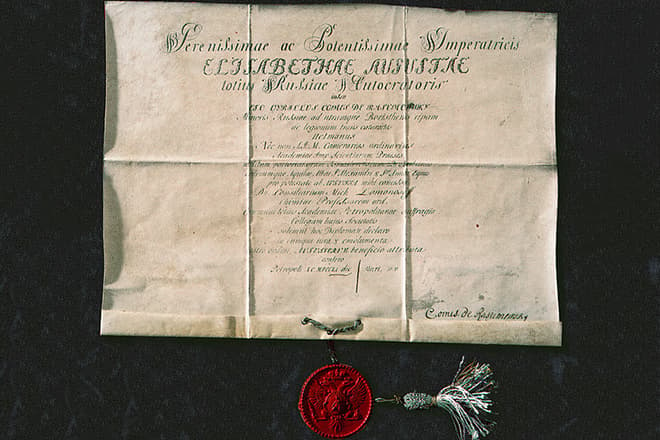

Причем на творения Ломоносова в дальнейшем опирались великие поэты, такие как Александр Пушкин и Василий Жуковский, а «Ода на день восшествия на Всероссийский Престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» является бесспорным памятником русской литературы.

Достоверно известно, что Михаил Васильевич всерьез начал заниматься наукой в 1737–1738 годы. Доказательством успеха в постижении естественных и точных наук молодым студентом стала дебютная работа Ломоносова, которая называется «О превращении твердого тела в жидкое, в зависимости от движения предшествующей жидкости», где ученый рассмотрел различные агрегатные состояния. А за диссертацию «О металлическом блеске» Михаил Васильевич в 1745 году удостоился профессорского звания. После получения звания в науке Ломоносов стал дворянином.

Стоит сказать, что результаты, полученные в ходе химических и физических опытов ученого, отличались точностью, Михаил Васильевич практически не ошибался в своих выводах. Его научные труды помогли современникам перейти от алхимии и натурфилософии к нынешним методикам естествознания. Он сформулировал основы кинетической теории газов, открыл закон сохранения энергии, объяснил тайну грозовых явлений и северного сияния, изготавливал цветные стекла и краски, подверг химическому анализу руды. Именно он придумал основы физической химии.

Михаил Васильевич, поддерживая труды Коперника, часто изучал астрономию: талантливый ученый стал открывателем атмосферы на Венере, также ему принадлежат создание множественных экспедиций и усовершенствование светоотражающего телескопа (система Ломоносова-Гершеля). Также химик стал одним из первых служителей науки, кто догадался о том, что звезда, называемая Солнцем, представляет собой огромный огненный шар, ведь «там огненные валы стремятся, вихри пламенны крутятся и камни, как вода, кипят».

Помимо прочего, Ломоносов ввел в русский язык новые понятия (горизонт, преломление лучей, атом, молекула, температура и т.д.), придав ему научный стиль, ведь раньше технические термины обозначались латинскими словами, которые были непонятны народу. Ломоносов настолько опережал время, что некоторые его труды вышли в свет только после смерти ученого, ибо при жизни Михаила Васильевича их засекречивали и не опубликовывали целые столетия.

Однажды гений написал письмо приятелю Александру Шувалову, который являлся доверенным лицом Елизаветы Петровны и фаворитом Петра III. В той рукописи Михаил Васильевич рассуждал о сохранении и размножении российского народа. Но даже такой образованный человек, как Александр Иванович, предпочел спрятать послание Ломоносова под сукно, сохранив его от глаз общественности.

Личная жизнь

С осени 1736 года Ломоносов стал арендовать комнату у вдовы марбургского пивовара. Там же жила 19-летняя дочь хозяйки – Елизавета Цильх, которая ждала детей от Михаила Васильевича. Возлюбленные поженились 26 мая 1740 года в Марбурге. Первая дочь ученого Екатерина-Елизавета родилась вне брака, поэтому считалась незаконнорожденной. Девочка умерла в 1743 году.

22 декабря 1741 года Михаил Ломоносов вновь становится отцом. Жена дарит служителю науки сына, которого назвали Иваном. В 1742 году годовалый мальчик также скончался. В 1749 году в семье Ломоносовых рождается девочка Елена, которая стала единственным выжившим ребенком. Таким образом, Михаил Васильевич не оставил потомков, которые смогли бы продолжить род Ломоносовых (у ученого не было сыновей).

Смерть

Великий ученый скончался 4 (15) апреля 1765 года на 54-м году жизни. Причина смерти – воспаление легких. На следующий год после смерти служителя науки была опубликована задуманная в двух томах книга «Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого Князя Ярослава Первого или до 1054 года». Второй том Ломоносов написать не успел.

Известно, что, когда не стало Михаила Васильевича, Григорий Орлов (по приказу Екатерины II) опечатал сохранившиеся рукописи Ломоносова. Позже библиотека и бумаги ученого были перевезены во дворец и вскоре канули в Лету. По слухам, приближенные к власти боялись, что документы Ломоносова «попадут в чужие руки». Могила гения находится на Лазаревском кладбище.