Как выглядел первый автомат калашникова

Автомат Калашникова: эволюция легенды

АК – пожалуй, единственная в мире аббревиатура, не нуждающаяся в расшифровке и дополнительном толковании

Из 1943-го в 1949-й

Конкурс на разработку нового автомата начался в марте 1944 года. По его первым результатам побеждал автомат АС-44 Алексея Судаева. К сожалению, легендарный конструктор скоропостижно скончался, не успев «довести» свой автомат до серийного состояния. А такая возможность, судя по его весьма удачно сконструированному ППС (о нем мы вам тоже рассказывали), была вполне реальной. Так мир узнал другого легендарного оружейного конструктора и его детище. Молодой, но уже опытный автор нескольких проектов «стрелковки» М.Т. Калашников предложил военным свой образец – АК-46. Однако представленный экспериментальный автомат не устроил военных и был отправлен на доработку.

Первый образец АК-47

Неизменная схема неполной сборки/разборки автомата

Впрочем, необходимо добавить, что всему миру известна аббревиатура без числового индекса – просто АК. Но это не ошибка, только прототип именовался АК-47, и это о его качествах до сих пор ходят легенды.

АКМ

Если АК обладал рядом «детских» болезней, выявленных в процессе производства и эксплуатации, то принятый в конце 50-х годов на вооружение АКМ (автомат Калашникова модернизированный) был призван их устранить. К примеру, на АК изначально не был предусмотрен штык, а позже был адаптирован штык от «старушки» СВТ. Ствольная коробка АК, поначалу изготавливаемая штамповкой, тоже могла иметь высокий процент брака, поэтому была постепенно заменена на фрезерную. Отсутствие ДТК неизменно приводило к уводу ствола АК при стрельбе очередями.

Малоимпульсный 74-й

АК-74 имел несколько версий, в том числе АКС-74 – со складным, но уже на левый бок, рамочным прикладом, 74Н – для использования ночных прицелов. Есть и его уже совсем современная версия – АК-74М, в которой деревянные детали ложа и приклада заменены на полимерные, а полноразмерный приклад, который называли «веслом» за длину, тоже «научился» складываться вбок. АК-74 сохранил и приумножил все навесные опции, доставшиеся ему от АКМ, и «ласточкин хвост» на левой стороне ствольной коробки, позволяющий установить весь спектр прицелов – как полноразмерных, так и современных – на планку Пикатинни.

Калашниковские современники

В наши дни АК продолжает развиваться. После АК-74М, о котором мы упоминали, начали появляться и другие модели. Распад СССР и рыночная экономика заставили крупные оборонные предприятия нашей страны полагаться не только на скудные в годы кризиса госзаказы, но и на иностранные рынки. Ориентация на иностранного заказчика двигала вперед и наш автомат. Так появилась знаменитая «сотая» серия АК.

Были начаты работы над автоматами под условным обозначением АК-107 и 108 со сбалансированной автоматикой, а значит, с почти отсутствующей отдачей. Эта ветка разрабатывается и по сей день и даже вышла на гражданский рынок под обозначением «Сайга МК-107».

Михаил Тимофеевич Калашников ушел от нас в 2013 году, но работу над автоматом ни он, ни его преемники не останавливали. Это способствовало появлению целого семейства современных автоматов, таких как АК-12 и АК-15. АК-12 принят на вооружение Российской Армии, этот автомат вобрал в себя лучшие решения, накопленные за десятилетия жесткой эксплуатации АК. Особенно интересно решение с крышкой ствольной коробки, на которую стало возможно штатно устанавливать различные прицелы на планку Пикатинни.

Сейчас концерн «Калашников» продолжает работу над совершенствованием автомата. Появилась «двухсотая» серия, а это ещё более совершенные образцы АК, и применяемые металлы и полимеры значительно увеличивают их боевые свойства и живучесть, что подтверждается стресс-тестами стволов, которые концерн регулярно проводит и публикует в открытом доступе.

«Классика» — АКМС с ГП-25 и ПБС

Конечно, в рамках статьи мы не смогли подробно остановиться на многих нюансах боевого применения, сравнения и эксплуатации АК. Не затронули вопросов массового копирования и производства лицензионных АК. Но для этого у нас ещё будет время, главное, что мы показали большой путь, проделанный лучшим в мире автоматом. И финиш на этом пути еще далеко, а потому с полной уверенностью можно сказать, что становление АК будет продолжаться ещё как минимум сотню лет, а то и больше.

АК-47. Великая история великого оружия

72 года назад создали одно из лучших оружий в мире – легендарный автомат Калашникова АК-47. Сегодня в это сложно поверить, но его могло и не быть.

После первых разработок – не самых удачных, в 1947 году в СССР был объявили конкурс на создание автомата. Одним из его участников решил стать старший сержант армии Михаил Калашников. К тому времени он уже успел создать несколько заметных конструкций оружия: два пистолета-пулемета, ручной пулемет и самозарядный карабин. В ноябре 1946-го проект автомата Калашникова одобрили для изготовления опытного образца. Через месяц на оружейном заводе в Коврове сделали первый экспериментальный вариант – его иногда обозначают как АК-46. Прототип вместе с образцами коллег Булкина и Дементьева представили на испытаниях.

Зимой 1946-1947 гг. на очередном туре конкурса Калашников представил совершенно новый образец – КБП-580. Также были представлены улучшенные, но не претерпевшие кардинальных изменений автоматы Дементьева (КБП-520) и Булкина (ТКБ-415).

В этом конкурсе все конструкторы принимали участие под псевдонимами, чтобы работы известных и молодых оружейников жюри оценивало беспристрастно. Калашников взял псевдоним «Михтим». Когда его разработка победила, настоящего автора автомата, известного как АК-47, удалось определить не сразу

За разработку АК-47 старшему сержанту Михаилу Калашникову вручили Сталинскую премию I степени и орден Красной Звезды. Премия составляла 150 тыс. рублей. На эти деньги в те годы можно было купить почти 10 автомобилей «Победа» (тогда этот автомобиль стоил 16 тыс. рублей). Также Калашникова дважды удостоили звания Героя Социалистического труда и наградили Ленинской премией.

В 1971 году Михаилу Калашникову присудили ученую степень доктора технических наук

В 90-е годы страны Варшавского договора стали распродавать свои арсеналы АК-47

По статистике, на каждых 60 взрослых жителей нашей планеты приходится один «Калаш»

Официальная история создания автомата преподается в российских школах.

Прозвище АК-47 в США получил российский баскетболист и уроженец Ижевска Андрей Кириленко. Там он играл в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» под номером 47

Заново рождённый. Удивительная история АК-47 № 1

Удивительная история АК-47 № 1 из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

В этом материале мы расскажем о техническом облике автомата Калашникова АК-47 № 1 и его изменениях в ходе заводских и полигонных испытаний 1947-1948 гг.

Зал имени М. Т. Калашникова в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи… Именно здесь демонстрируется посетителям самый первый автомат Калашникова АК-47 с серийным номером № 1, многомиллионное потомство которого, выпущенное в СССР, России и других странах, вот уже почти 70 лет несёт боевую службу и сражается по всему миру.

Этот автомат является предметом гордости музея и нашим национальным достоянием. Его изображение многократно тиражировалось в десятках и книг и сотнях статей и так укоренилось в сознании людей, что никому в голову не приходило подвергнуть сомнению положение о том, что автомат Калашникова АК-47 № 1 изначально выглядел как-то иначе. В принципе, общеизвестная канва событий, в ходе которых появился АК-47 № 1, не даёт особых поводов для сомнений. Кратко напомним читателям ход этих событий.

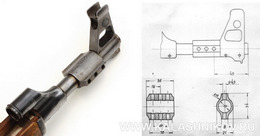

Автомат АК-47 №1. Средняя часть, вид справа (справа).

В итоге проведённой работы, автомат Калашникова, как считалось, приобрёл знакомую в настоящее время конструкцию и внешний вид, получил обозначение АК-47 и серийный номер — № 1.

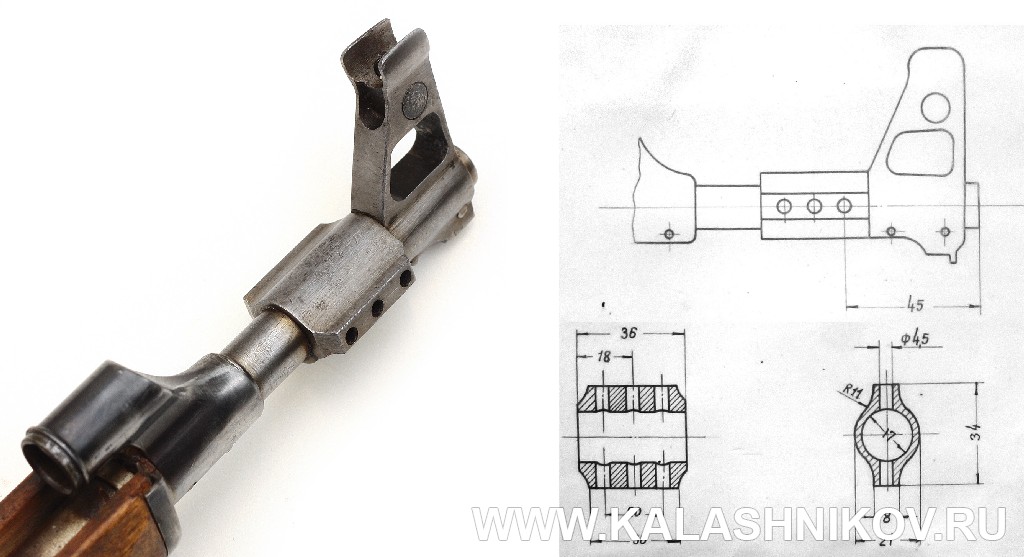

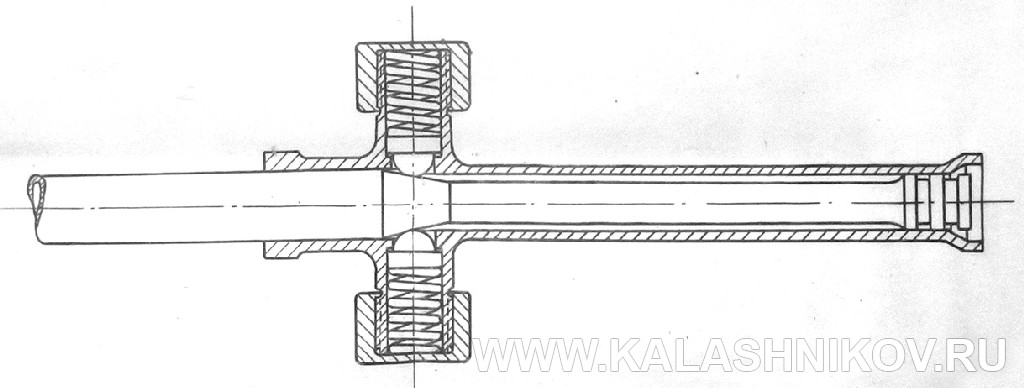

И вот с этого момента начинаются неясности. Проблема в том, что внешний вид и конструкция автомата АК-47 № 1, хранящегося в коллекции Музея артиллерии, заметно отличаются от «канонических», известных по отчёту об испытаниях автоматов, произошедших в декабре 1947 — январе 1948 гг. В частности, АК-47 № 1 имеет ударно-спусковой механизм, обеспечивающий стрельбу автоматическим огнём с заднего шептала, при этом осуществление выстрела осуществляется привычным для всех образом — вращающимся курком. Его цевьё значительно длиннее и толще, чем у серийного автомата. На стволе установлено необычное газодинамическое устройство с шестью (по три с каждой стороны) поперечными сквозными отверстиями.

До сих пор для объяснения этих особенностей использовалась информация, опубликованная в книге «Энциклопедия ковровского оружия». В ней указано, что в ноябре 1947 года автомат АК-47 № 1 подвергся испытаниям на заводе, в ходе которых показал очень хорошие результаты по безотказности и живучести — на 15000 выстрелов пришлось всего 0,14% задержек и 2 поломки. По итогам заводских испытаний конструкция автомата была незначительно усовершенствована, и завод изготовил ещё два автомата: АК-47 № 2 и АК-47 № 3 (с металлическим откидным прикладом) для участия в полигонных испытаниях. И именно эти автоматы имели уже нам привычный вид и конструкцию. А содержащееся в книге указание на усовершенствование автомата АК-47, произведённое по итогам заводских испытаний, давало повод считать, что внешний вид и конструкция сохранившегося в коллекции музея автомата № 1 соответствует тем самым, изначальным.

В соответствии с упомянутым отчётом, события вокруг автомата АК-47 № 1 развивались следующим образом. Проанализировав результаты полигонных испытаний автоматов декабря 1947 — января 1948 гг., в ходе которых для изготовления серии был выбран автомат Калашникова, сотрудники НИПСМВО пришли к выводу, что в имеющемся виде автомат не соответствует тактико-техническим требованиям по кучности стрельбы автоматическим огнём, особенно — короткими очередями. Надо отметить, что и другие автоматы, участвовавшие в конкурсе — конструкции Булкина и Дементьева — также не удовлетворяли ТТТ по кучности стрельбы очередями. Но по всем прочим параметрам, техническим и эксплуатационным, военных устраивал именно автомат Калашникова, что и стало главной причиной его выбора. Таким образом, автомат Калашникова получил «путёвку в жизнь» не будучи доведённым до требуемого армией состояния по кучности — важному параметру, непосредственно влияющему на боевую эффективность. Это решение было во многом вынужденным, ведь работы по созданию автоматов шли уже четыре года без видимого результата. Тянуть дальше было нельзя, и в итоге было принято решение выбрать автомат Калашникова, а его кучность улучшать в процессе подготовки к серийному производству. В эту работу включился и НИПСМВО, где автоматы проходили испытания.

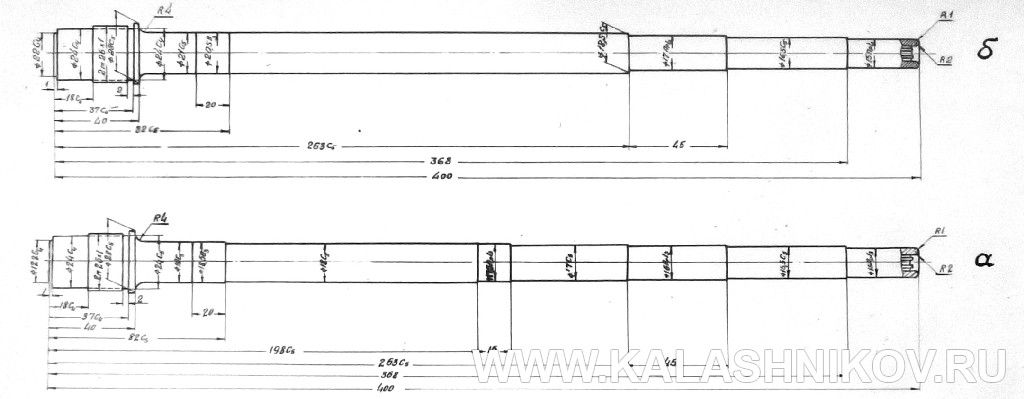

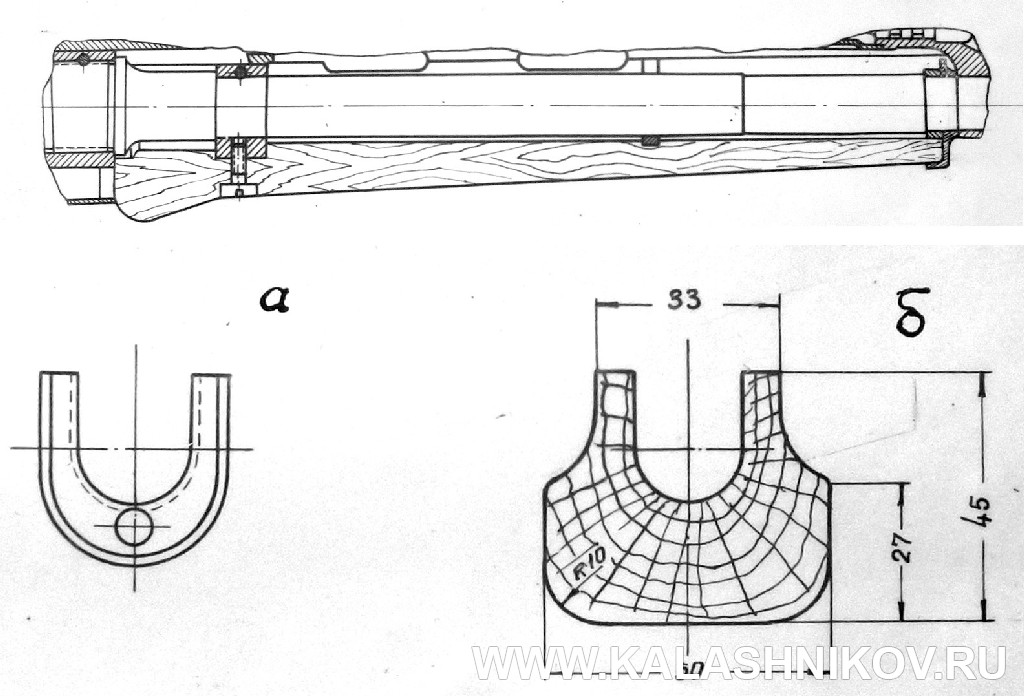

Некоторые соображения по усовершенствованию АК-47 у В. Ф. Лютого имелись ещё на этапе его испытаний: об этом членам Научно-технического совета полигона на заседании, где решалось — какой автомат будет выбран победителем конкурса (им, как мы знаем, стал автомат Калашникова) сообщил зам. начальника 1 отдела УСВ ГАУ инженер-подполковник И. Я. Литичевский. Поскольку конструкция автомата Калашникова уже была утверждена и не подлежала изменению в той части, которая влияла на безотказность, Лютый и Каннель выбрали другие пути улучшения кучности его стрельбы. Первым путём, который они решили исследовать, стало улучшение прикладистости автомата. Испытатели выявили, что длина приклада (расстояние между плечевым упором и рукояткой управления огнём) мала и создаёт неудобство при стрельбе, затыльник соскальзывает с плеча, наклон рукоятки управления огнём слишком велик. Кроме того было установлено, что форма цевья не обеспечивает удобства и прочности удержания автомата рукой при автоматической стрельбе. Все эти факторы в той или иной степени влияли на кучность стрельбы и испытатели решили, что их оптимизация сможет решить проблему.

И вот на этом этапе исследований начинает открываться «тайна АК-47 № 1». Как уже указывалось ранее, этот автомат прошёл заводские испытания в Коврове и в полигонных испытаниях декабря 1947 — января 1948 гг. не участвовал. На эти испытания были направлены автоматы Калашникова № 2 и № 3, а автомат № 1 в это время ожидал решения своей судьбы, которая могла стать и почётной — размещение в музее полигона, и печальной — утилизация. Но ему выпал другой удел — родиться заново. Этот автомат решили использовать в качестве экспериментальной базы для проведения исследований по улучшению кучности боя автомата Калашникова, для чего подвергли ремонту и модернизации. Изначальный внешний вид и конструкция автомата Калашникова № 1 не отличались от вида и конструкции автомата № 2 (с деревянным прикладом). Это не подлежит сомнению, поскольку в отчёте имеется фото изначального облика подвергшегося в дальнейшем ремонту и модернизации автомата с подписью «Автомат Калашникова — не изменённый», и он не отличается от вида автомата АК-47 № 2, фото которого приведено в отчёте о полигонных испытаниях автоматов декабря 1947 — января 1948 г.

Анализ результатов стрельбы со стабилизатором показал, что несмотря на существенное улучшение кучности автоматической непрерывной стрельбы, сам характер рассеивания был весьма неравномерным — полоса попаданий оказывалась вытянутой по высоте почти в два раза больше, чем по горизонту. Кроме того, при стрельбе короткими очередями выявилось явное «двоецентрие» — пробоины группировались в две локальные группы, одна из которых находилась у точки прицеливания, вторая — в стороне и выше неё. Первая группа пробоин соответствовала первым выстрелам очереди, осуществлявшимся за счёт спуска курка при неподвижной затворной раме. Вторая — следующим в очереди выстрелам, происходившим в то время, когда автомат уже сместился под действием отдачи первых выстрелов. Этот же эффект «двоецентрия» наблюдался и на других образцах автоматов с курковым ударно-спусковым механизмом. Лютый и Каннель занялись борьбой с этим эффектом.

К тому времени было известно, что автоматы Судаева АС-44 (в том числе облегчённые до веса АК), имеющие ударниковый УСМ, который обеспечивал начало стрельбы спуском подвижных частей, находящихся на «заднем шептале», никакого двоецентрия не образуют и имеют хорошую кучность стрельбы очередями из всех положений. И тогда испытатели установили на автомат АК-47 № 1 … механизм осуществления стрельбы с заднего шептала! Механизм этот был несложным по конструкции, его установка в автомат не требовала переделки штатного УСМ. Описанный механизм также находится на автомате АК-47 № 1, хранящемся в Музее артиллерии.

Кроме того, испытатели приняли меры, чтобы обеспечить приход курка к ударнику до удара затворной рамы в крайнем переднем положении. Это достигалось двумя способами: организацией выстрела на «выкате» затворной рамы, т. е. в тот момент, когда после запирания затвора она ещё не дошла до крайнего переднего положения и плавно тормозилась входящими в газовую камеру пороховыми газами, а также за счёт введения в конструкцию автомата механического тормозного устройства затворной рамы, взаимодействующего с конусообразным участком задней части поршня. Результат стрельбы показал, что в случае выката автоматика работает крайне неравномерно, на неполных откатах, и на 3–4 выстреле отказывает из-за неполного отхода затворной рамы. Причина оказалась простой — на торможение и реверс затворной рамы расходовалось слишком много порохового газа, а увеличивать диаметр газоотводного отверстия было нельзя. Использование механического тормозного устройства приводило к аналогичным результатам: автоматика работала с затуханием и на 5–8 выстреле отказывала совсем. Но главное, оба этих решения — стрельба на выкате и введение механического тормоза рамы — оказались неэффективными, т. к. не устраняли двоецентрия. В итоге механическое тормозное устройство затворной рамы было снято и вместо него на автомат установили обычную ствольную накладку, которая на нём имеется и сейчас.

А насколько вообще были эффективны эти нереализованные предложения? Могло ли у них быть будущее? Не стал ли ошибкой отказ от внедрения этих предложений? С позиций современного знания на все эти вопросы можно ответить утвердительно. В современных автоматах и автоматических винтовках широко используются массивные стволы, которые по сравнению со стволами обычной толщины обеспечивают лучшую кучность стрельбы и большую продолжительность непрерывной стрельбы без перегрева. Нетривиальным, хотя и ожидаемым позитивным предложением, оказалось использование «стабилизатора» на стволе — поперечных отверстий в его дульной части, обеспечивающих уменьшение баллистического импульса и энергии отдачи. Это решение может быть использовано в автоматическом оружии спортивного типа, у которого нет необходимости иметь большую настильность траекторий пуль и их пробивное действие. Ну и стрельба с заднего шептала, как показывают данные отчёта, является весьма перспективным путём улучшения кучности стрельбы очередями и при этом не настолько сильно снижает кучность стрельбы одиночными выстрелами, чтобы считать такое оформление конструкции УСМ «архаичным».

А мы завершаем погружение в тайну АК-47 № 1. Сам же автомат по-прежнему будет находиться в своей персональной, сверкающей зеркалами, витрине Музея артиллерии, и каждый день радовать посетителей своим видом. Этот автомат никогда не станет таким, каким изначально его разработал конструктор Михаил Тимофеевич Калашников, но навсегда останется памятником не только своему изобретателю, но и двум талантливым офицерам полигона ГАУ — В. Ф. Лютому и Б. Л. Каннелю, вложившим много труда и ума для того, чтобы он явился миру.