Как выглядел загранпаспорт в ссср

Чуков Сергей Николаевич

Ссылки

Счетчики

Я достаю из широких штанин… или Советский загранпаспорт

Я достаю из широких штанин

дубликатом бесценного груза.

Читайте, завидуйте,

я — гражданин

Советского Союза. (В. Маяковский)

Завидуйте, народы! Советский загранпаспорт я получил в начале 2000 года. И пользовался им до 2004 года включительно. Лишь в 2005 году я получил россеянский загранпаспорт. Но сейчас речь о совке, который до сих пор живет в стране по имени Газпром Россия…

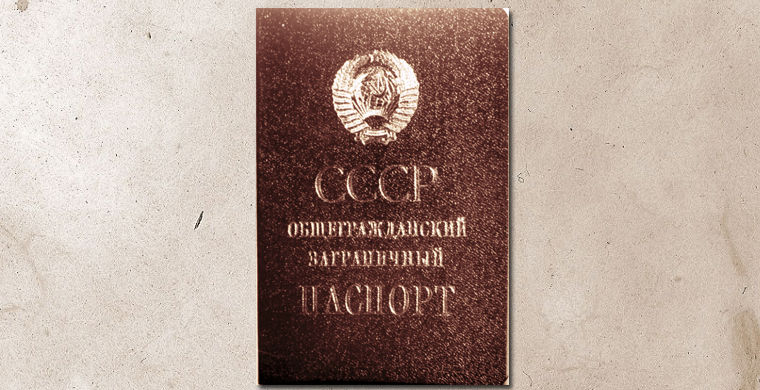

Корочка советского загранпаспорта

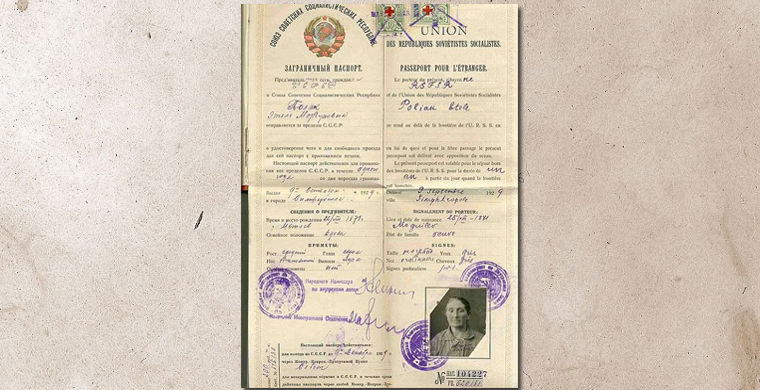

Титульные страницы советского загранпаспорта

На титульных страницах советского загранпаспорта написаны данные о владельце документа. На русском и французском языках. Английский, видимо, совсем капиталистический язык, хотя на нем тоже кое-что напечатано в паспорте.

Страницы советского загранпаспорта

На этом развороте слева вписывались сведения о малолетних детях, если есть и следуют вместе с владельцем паспорта за границу. У меня таковых не те времена не было. Справа видны штампы: это болгарские и сербско-черногорские въездные и выездные штампики.

Югославская транзитная виза в советском загранпаспорте

Слева — украинский штамп. Справа — транзитная югославская виза, полученная мною в Тимишоаре (Румыния, 2001 год), когда я ехал в Хорватию. Стоила виза 20+2 доллара. Когда искал консульство, сочинил фразу на румынском: «Унде есте амбасада ду Югославия?», и это оказалась вполне правильная формулировка и мне отвечали на румынском, но я ничего не понимал и направлением рук «переспрашивал»…

Штампы в загранпаспорте

Слева — отказ французского шенгена в 2000 году. Справа — въездной хорватский штамп (виза не была нужна, так как у меня было приглашение).

Югославская транзитная виза

Югославская транзитная виза. Получена в Загребе (Хорватия). При получении никаких вопросов не было, как это было в случае консульства в Тимишоаре. Дали коридор годности в один месяц. Стоила 40 дойчмарок.

Сербскочерногорская и болгарская визы в советском загранпаспорте

Сверху виза в Сербию и Черногорию (на самом деле тогда была странная ситуация — одна страна, но разные условия въезда в эти две части), получил в Москве. Снизу — болгарская виза, получена мною в Новосибирске.

Штамп въезда в Боснию и Герцеговину

Первый раз я въехал в Боснию и Герцеговину 31 августа 2004 года. Штамп въезда в Боснию и Герцеговину.

Транзитная румынская виза

Транзитная румынская виза. Получена в Москве (2004 год), ждать пришлось неделю. Стоила вроде бы 33 доллара. Дали сдачу помятыми и слегка рваными однодолларовыми бумажками (до сих пор где-то валяются). Румынские штампы почти не сканируются (справа еле различимы).

Штампы в советском загранпаспорте

Слева: украинские и белоруский штампы. Справа — молдовский штамп (2001 год).

Украинские штампы в паспорте

Бугога, товарищи! Никак не ожидал я в 2000 году получить советский загранпаспорт. Зато все попутчики и пограничники угорали. Иногда думаю: может быть продать этот загран где-нибудь на амазоне или ебее? Или оставить на память потомкам?

5 комментариев на «Я достаю из широких штанин… или Советский загранпаспорт»

я уже не помню этого паспорта..но, это интересно, но непонятно : почему они выдавали советские паспорта в 2000. году!? потому что их уже отпечатали и им было жалко выбросить?

Я думаю, что экономили, было напечатано миллионы и выбрасывать было жалко. Наверное, новые тоже выдавали, но не всем. Сейчас выдают тоже два типа загранпаспортов — обычные и с электронным чипом (но мне они не нравятся, так как страница твердая, думаю, что может сломаться при сгибании).

Не стоит продавать: это очень примечательный артефакт, который будете показывать детям и внукам, ибо уже история.

Почему интересную статью пишет человек, позволяющий себе такие высказывания в адрес России? Умного человека от быдла отделил маленький шажок..

Мог ли житель СССР поехать заграницу?

Советский Союз часто рисуют территорией зла, в которой только и делали, что занимались угнетением своих граждан. Особенно сейчас любят спекулировать о том, что в СССР массово “консервировали” своих граждан внутри страны и в никоем случае не соглашались выпускать их за границу. Как и водиться, во всех подобных легендах вместе существует правда и вымысел.

Оформите документы, пожалуйста

Тут, как говорится, есть палка о двух концах. В стране Советов за границу можно было выехать. Но здесь было несколько своих НО.

Во-первых, более-менее свободно за рубеж ездили дипломаты(им по долгу службы положено), деятели культуры и спорта(хотя тут не обходилось без своих нюансов) а также, конечно, сотрудники разведывательных служб. Еще без особых проволочек давали право на выезд высокопоставленным члена партии. Ну это и неудивительно. А вот с рядовыми гражданами все обстояло совершенно иначе.

А директор не против?

Одним из первых нужно было решить вопрос с начальством. Директор предприятия, на котором работал гражданин, желающий съездить за границу, в независимости от места поездки — в страны соцлагеря(хотя тут было попроще) или в страны каплагеря, — должен был получить разрешение и положительную характеристику от своего начальника.

Потом нужно было получить то же от главы профкома и политкома. Тут, в основном, не обходилось без взяток и “сувенирщины”. Это когда желающий увидеть мир обязывался привезти всей этой братии какие-то сувениры из дальних и не очень стран. Обязывался он, конечно же, неофициально. Если же тут все проходило гладко и никто не ставил палки в колеса, можно было переходить к следующему этапу.

Государственный загранпаспорт

В СССР существовало такое удивительное учреждение — ОВИР, или же полностью — Отдел виз и регистрации. Именно туда нужно было идти с разрешениями от начальства, характеристиками, собственным паспортом, а также детальным и подробным объяснением, зачем же ты, гражданин лучшей страны в мире, собрался ехать куда-то за рубеж, особенно в страны “загнивающего капитализма”.

Достаточно часто без такого приглашения заявление могли вообще не рассматривать. Но все же — твое желание соизволили удовлетворить и рассмотрели заявку на заграничный выезд. Но это было далеко не концом истории. Заявки нужно было подавать очень заранее — за 45-ть дней до даты предполагаемого выезда в капиталистические страны, за 30-ть дней, если человек хотел поездить по социалистическому блоку.

При соблюдении всей бюрократии, прошение гражданина передавали в московский отдел КГБ, где его тщательно рассматривали в индивидуальном порядке. А то как же — может ты неблагополучный, или вообще можешь владеть ценной информацией для врага. Кстати, людей, работающих на госпредприятиях, связанных с военной или космической промышленностью, да на и всех других, за границу не выпускали на официальном уровне. При поступлении на работу они подписывали подписку о невыезде.

Когда принятое решение было положительным, на почту советского гражданина, изъявившего желание побывать за рубежом, приходил загранпаспорт. Его нужно было утвердить в том же ОВИРЕ, а также уплатить 105 рублей — 5-ку за саму загранку, еще 100 — за проделанный труд.

С чужими говорить запрещено

Но и тут влияние советского строя на жизнь и отдых своего человека не заканчивался. При посещении зарубежья, селили сссровца только в определенных гостиницах, шлятся “где попало” запрещали, вступать в беседы с иностранцами тоже было запрещено.

Советских туристов постоянно пытались запихнуть в туристические группы, гид которых всегда тщательно следил за соблюдением этих указаний, а среди туристов всегда был засланный казачок, внимательно следивший за поведением своих же соотечественников, и при подозрении, что оный собирается бежать, тут же докладывал начальству. В общем, в таком отпуску особо не разгуляешься.

Заключение

Во все же остальное время, предшествующее правлению Горбачева, советский человек пусть и мог проехаться по миру и повидать дальние страны, но все это было связано с такой бюрократией, что оставались только самые стойкие.

Это интересно: из истории загранпаспортов

Как все начиналось

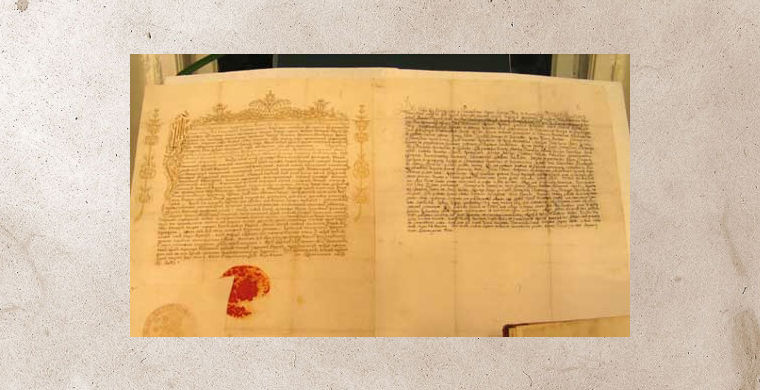

Хотя документы, разрешающие проезд, известны с глубокой древности, само слово «паспорт» (от латинских passare — «проходить», porta — «ворота» или portus — «порт») и соответствующий документ появились в Европе в эпоху позднего Средневековья. В России функции паспорта выполняли проезжие грамоты. Согласно Соборному уложению 1649 года, для выезда в другие государства требовалось получить проезжую грамоту. В Москве такие грамоты выдавал лично государь, а в других городах — воеводы, которые должны были «давати проезжие грамоты безо всякого задержания». За нарушение данного порядка наказывали сечением кнутом или смертью (при наличии злого умысла).

В XVIII веке заграничные паспорта выдавала всем желающим Коллегия иностранных дел. Великая французская революция несколько подпортила ситуацию: Павел I запретил юношам выезжать за границу на учебу, дабы они там не подхватили «революционную заразу».

XIX век

Паспорта выдавались лицам старше 25 лет (в начале ХХ века — с 20 лет), если только цель поездки не заключалась в «излечении» от болезни, получении наследства или «усовершенствовании себя в художествах и высших ремеслах». Жены и дети также имели право выезжать со своими мужьями и родителями в любом возрасте.

В правление Николая I мальчики и юноши в возрасте 10–18 лет могли покинуть Россию только с разрешения государя. Считалось, что молодые люди в этом возрасте особенно восприимчивы к революционным идеям и могут получить за границей «неправильное» воспитание.

Для получения паспорта требовалось подать прошение на имя губернатора или градоначальника, приложив к нему свидетельство из полиции об отсутствии препятствий на выезд или предоставив поручительство благонадежного лица. Кроме того, необходимо было трижды объявить о намерении покинуть страну в местной газете, чтобы все, кто имел долговые претензии к уезжавшему, могли их предъявить. Это требование, введенное еще в XVIII веке, действовало почти до конца девятнадцатого столетия.

Паспорта были двух типов: для русских подданных, «кои чинами, фамилиями своими или званиями заслуживают уважение и на доверие правительства право иметь могут», и для всех остальных. В паспортах первого типа указывали только звание и фамилию владельца, а в паспортах второго типа — также его приметы. Надписи в паспорте делались на русском и немецком языках, а размер платы за выдачу определялся с пребывания за границей.

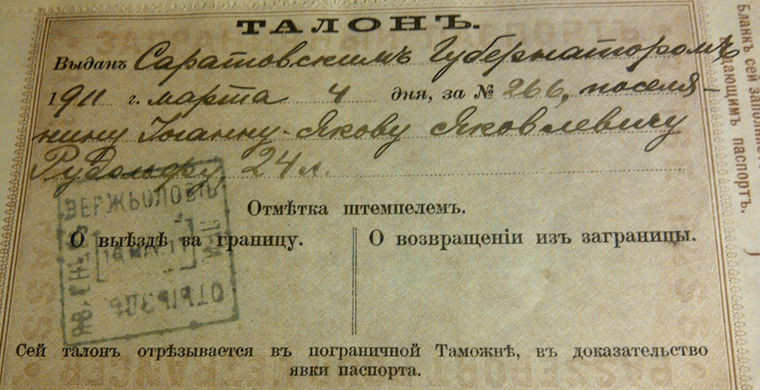

В конце 60‑х годов XIX века внешний вид паспорта изменился: теперь он был одинаковым для всех и представлял собой книжку с двумя талонами, один из которых отрезали на таможне при выезде, а другой — при возвращении. В паспорте указывались имя, фамилия и звание, отношение к воинской повинности, а также кем и когда он выдан. Все надписи дублировались на трех языках: русском, французском и немецком.

Паспортом надлежало воспользоваться в течение трех месяцев с момента выдачи. В те времена путешествовали подолгу и со вкусом, поэтому паспорта были фактически однократными: законом устанавливался не срок действия паспорта, а срок пребывания за границей, который составлял пять лет, но мог быть продлен.

Страна Советов

Октябрьская революция упразднила систему внутренних паспортов, даровав гражданам свободу передвижения по стране. Однако это решение не было распространено на пересечение границы.

На протяжении следующих лет система совершенствовалась и постепенно приобретала тот вид, какой будет сохранять в почти неизменном виде до конца советской эпохи. В 1925 году Президиум ЦИК СССР утвердил «Положение о въезде в СССР и выезде из СССР», согласно которому пересечение границы было возможно только при наличии заграничного паспорта с выездной визой. Выдавали паспорта и ставили визы органы внутренних дел. Срок действия паспорта составлял один год, но воспользоваться им следовало в течение трех месяцев после получения.

В 1959 году, на волне оттепели, было принято поистине новаторское «Положение о въезде в СССР и выезде из СССР». Теперь выехать за границу можно было не только по заграничному паспорту, но и по заменяющим его документам: видам на жительство и удостоверениям на выезд, которые прилагались к общегражданскому паспорту.

На излете советской эпохи, в 1991 году, был принят весьма либеральный закон «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР», который гарантировал право на въезд и выезд и значительно упрощал получение загранпаспорта. Этот закон с некоторыми поправками действовал в России до 1996 года.

Выездные визы отменили лишь в 1993 году. И тогда же был установлен знакомый нам список документов: заверенное по месту работы заявление-анкета и заверенная копия трудовой книжки. С 2013 года для получения загранпаспорта требуется только заявление.

Современный загранпаспорт

Стандартизация паспортов произошла лишь в 1980 году, когда за дело взялась ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Был принят документ 9303, который устанавливал стандарт «паспорта с возможностью машинного считывания».

Современным этапом в эволюции паспорта не столько как проездного документа, сколько удостоверения личности стало внесение в него биометрической информации. Начало этому процессу было положено в 2002 году, когда 118 стран, в числе которых была и Россия, подписали так называемое Новоорлеанское соглашение, согласно которому биометрия лица определяется как приоритетная технология идентификации личности.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

«Серпастые, молоткастые»: история паспортов в СССР

«Для получения денежного перевода или для получения заказного почтового отправления, при оформлении кредита, или если человек элементарно брал в парке лодку покататься, нужно было все равно хоть что-то предъявлять, – говорит доктор исторических наук Кирилл Назаренко, – или денежный залог, или какой-то документ. Выходили из положения следующим образом. Большинство городского населения стало членами всевозможных профсоюзов, так в 20-е годы профсоюзная книжка стала своеобразным аналогом паспорта. Неслучайно у Ильфа и Петрова есть это известное объявление: «Пиво только для членов профсоюза». Ильф и Петров сделали из этого хохму, а, вообще говоря, это означает, что столовая была профсоюзная. И поскольку она профсоюзная, то пиво явно продавалось с большой скидкой. Естественно, заинтересованы были в том, чтобы свои пили это дешевое пиво, а не пришедшие со стороны».

Колхозное крепостное право

Еще задолго до Октябрьской революции Ленин требовал уничтожить паспорта и дать русскому мужику полную свободу передвижения. Но после революции крестьян намертво приковали к селу бюрократическими цепями.

«Люди, находившиеся в сельской местности – а в сельской местности находилась большая часть населения (по переписи 1926 года это 120 миллионов человек) – не очень часто ездили в города, – рассказывает доктор исторических наук Владимир Фортунатов. – Для поездки в город им выдавали бумажки. Я хочу напомнить, за что дедушка и старший брат убили Павлика Морозова. Они убили его за то, что он подтвердил, что его папа, местный секретарь сельского совета, выдавал вот эти вот документики, которыми пользовались в том числе лица, причисляемые к кулакам, чтобы они могли из деревни удрать».

Те крестьяне, которые остались в колхозах, и вовсе не могли мечтать о паспортах. Жителям деревни они были не положены законом. Чуть позже в шутку аббревиатуру ВКП(Б) начали расшифровывать, как «второе крепостное право большевиков».

«Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны, – отмечает Кирилл Назаренко. – Все стройки первой и второй пятилетки делались руками крестьян-отходников. Все земляные и плотницкие работы – это сотни тысяч крестьян, которые уезжали из своих деревень и зарабатывали на жизнь сверх работы в колхозе. Все лесозаготовки в европейской части страны – это тоже крестьяне-отходники. Уехать без документов вообще не представляло ровно никакого труда. Но, если человек приезжал в Ленинград без документов, у него было довольно много шансов, что милиционер задаст ему вопрос: «Кто вы такой, предъявите ваши документы». А если он уезжал на строительство магнитогорского комбината, где каждая лопата была на счету, то там у него никто не спрашивал документы. Значительный процент раскулаченных, которые до 1936 года были лишены гражданских прав, официально должен был находиться под особым контролем, у них был особый статус. И те в большом количестве легализовывались на стройках, получали специальность».

Опасные графы

Любовь Орлова была любимой актрисой вождя. Звезда фильмов «Цирк», «Волга-Волга», «Веселые ребята» всю жизнь скрывала свое происхождение. В графе паспорта «социальное положение» Любовь Орлова писала «из служащих». А ведь на самом деле артистка была представительницей знаменитого дворянского рода. Дальним ее предком был граф Григорий Орлов – фаворит императрицы Екатерины II. Любовь Петровна понимала: если правда всплывет, это может поставить крест не только на карьере, но и на всей жизни. Чтобы не быть причисленными к классово-враждебным элементам, многие перечеркивали прошлое, фактически переписывая биографии.

Помимо стандартной персональной информации в новом документе появился знаменитый пятый пункт – графа «национальность». Представители некоторых национальностей всеми правдами и неправдами старались его подделать, чтобы избежать «добровольного переселения». Так советское руководство называло депортацию на далекие необжитые территории.

«В целом ряде стран Европы, например Чехословакии, национальность тоже обозначалась в паспорте, что очень облегчило потом деятельность фашистов в оккупированной Чехословакии, – говорил Назаренко. – Потому что у всех чехов была прописка и у всех в паспорте была отметка еврей он, чех, словак или немец. Скрыться при этой системе было практически невозможно. Не надо думать, что система такого жесткого учета населения была специфична только для Советского Союза. При этом национальность могла работать по-разному для советского гражданина. Скажем, существовали квоты на поступления в высшее учебное заведение для представителей национальных меньшинств. В том же Ленинграде был Институт народов Севера, в который принимали представителей народов Севера и Дальнего Востока для подготовки учителей для этих народов. В Москве был Институт национальных меньшинств Запада, в который принимали точно так же представителей разных народов, включая евреев, цыган».

Первые паспорта были без фотографии, вклеивать портреты начали лишь в 1937 году. Фотографов катастрофически не хватало, выездные бригады катались по городам и селам СССР, чтобы «перещелкать» всех, кого положено. За два года сфотографировали около 50 млн человек, причем для некоторых людей это была единственная карточка в жизни.

Ограничение городского населения

Вместе с введением паспортной системы советская власть возвращает регистрацию. Регистрироваться по месту проживания требовали еще до революции, но при новом правительстве получить заветный штамп, который разрешал работать и находиться в крупном городе, стало невероятно сложно. Чтобы носить гордое звание москвича или ленинградца, надо было или иметь жилье, или родственников, которые бы приютили. Милиция регулярно устраивала облавы. С введением прописки в СССР и появились бомжи – этой аббревиатурой в официальных документах обозначали нарушителей режима регистрации. Большие города манили не только бомжей, но и лимитчиков.

«Допустим, в городе есть большой завод, он получал лимит на какое-то количество рабочих – отсюда название «лимитчики». И вот так можно было попасть на этот завод по лимиту. Люди жили в общежитии, если они хорошо работали, то через какое-то время им от завода выдавали квартиры. Таким образом рабочий становился уже жителем города и получал прописку», – рассказывает писатель Владимир Малышев.

Проститутки, пьяницы, преступники-рецидивисты не должны были мешать советским гражданам строить светлое будущее. Чтобы не мозолили глаза, асоциальных элементов отправляли подальше от Москвы и Ленинграда. Такие зачистки обязательно проводили перед каждым крупным праздником. В 1947 году пышно отмечали 800-летний юбилей Москвы. Тогда всех бомжей, цыган, попрошаек отправили за сотню километров от города. Так и появилось, а вернее, вернулось понятие «за 101-й километр».

Контроль за тунеядцами, шпионами и проститутками

В сентябре 1940 года вышло постановление, по которому в удостоверение личности стали записывать место работы гражданина. Милиционеру достаточно было открыть документ и посчитать печати о приеме и увольнении с работы: если количество четное, значит, в объятия закона попался безработный. Поэт Иосиф Бродский был самым известным советским тунеядцем. Формально именно за это суд отправил писателя в ссылку в архангельскую глушь. А еще у этих паспортов была особенность, благодаря которой органы госбезопасности безошибочно выявляли иностранных шпионов.

«В 1932 году внутренние паспорта выглядели не как краснокожие паспорта, они были серо-зеленого цвета, в дерматиновой обложечке, – говорит Назаренко. – Скрепки не были никелированными, они были из простого железа и довольно быстро начинали ржаветь. Пятна ржавчины около скрепок на паспорте были нормальным явлением. Во время Великой Отечественной войны наша контрразведка выяснила, что немцев культура подвела. У них в это время уже были никелированные скрепки, и они по привычке ставили их в поддельные паспорта своих шпионов. Советский контрразведчик, видя, что на паспорте очень блестящие скрепочки и нет следов ржавчины, сразу понимал, что это привезенный из Германии продукт».

Большевики делали все, чтобы разрушить старый, царский, мир до основания. Но в новом обществе четко просматривались черты дореволюционной России. Вот и паспорта в стране появились при Петре I. Цель была та же, что и у коммунистов – царь-реформатор боролся с праздношатающимися по Руси крестьянами. Вплоть до ХХ века без паспорта покидать родную деревню или город человеку было запрещено.

Женщинам вообще сия бумага была не положена. Всю жизнь они жили на правах малых детей: их сначала вписывали в документы отца, а после свадьбы – в документы мужа. И лишь девушки легкого поведения в царской России обладали особым статусом, поэтому, начиная со времен Николая I, у проституток были удостоверения личности. Для того чтобы избежать распространения венерических заболеваний, контролировать эту сферу, проституток регистрировали – они получали специальное удостоверение желтого цвета, так называемый желтый билет.

Повсеместная паспортизация

С советскими красными книжками было покончено в 1997 году, когда президент Борис Ельцин подписал закон о паспорте гражданина России.