Как выглядела летопись древней руси

Русские летописи: их много, и они разные

Историческая наука против лженауки. В прошлом материале о русских летописях мы постарались не только по возможности подробно рассказать о количественных характеристиках древнерусских летописей, особенностях их языка, и их хронологии, но и начали рассматривать их по регионам страны. В данном случае это важно, поскольку летописи написаны в разное время и представляют собой не что иное, как перекрестные ссылки. А они важны для сличения их содержания и установления первоисточника заимствований. Ну и местный язык, использованные авторами местных текстов диалектизмы, требующие очень хорошего знания древнерусского языка, исключающего саму постановку вопроса о подделке их иностранцами. То, что в текстах обнаружены и подчистки, и переписанные и дописанные места, говорит лишь о том, что исправляли их наши же предки, которые могли быть заинтересованы в уничижении своих политических противников или возвышении своей собственной персоны, но это никак не могло быть связано с происками Ватикана, иезуитов, масонов и ануннаков.

Сегодня мы продолжаем знакомство с нашими летописными источниками.

Кроме названных в прошлом материале региональных летописей в первой четверти XII века в таком городе, как Переяславль Русский, велось епископское летописание, продолжавшееся до 1175 года, после чего его заменил княжеский летописец, трудившийся до 1228 года или даже несколько больший срок.

Известны также Черниговские летописи, в частности, появившийся в 1140-х годах «Летописец Святослава Ольговича», продолженные при князьях-сыновьях Святослава – Олеге и Игоре.

Велось летописание также и в землях Северо-Восточной Руси. Например, существовали летописные записи в Ростово-Суздальской земле, а его главными центрами были такие города, как Владимир, Суздаль, Ростов и Переяславль.

Во Владимирском княжестве летописи начали создаваться в середине XII века, а уже в 1177 году при Успенском соборе во Владимире был составлен и первый владимирский летописный свод. В 1193, 1212 и 1228 годах здесь появилось сразу несколько великокняжеских сводов. При этом информация в них также сочеталась с известиями из летописей переяславских, то есть Переяславля Русского.

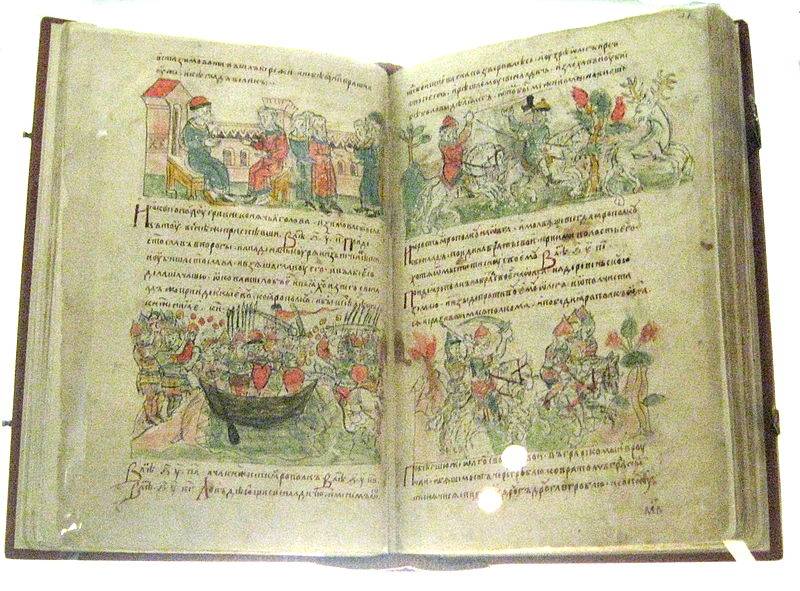

Именно во Владимире в XII веке создали и знаменитую Радзивилловскую летопись, известную в двух списках, относящихся к XV веку, включая и Радзивилловский список, страницы которого украшают более чем 600 прекрасных миниатюр.

Среди летописных памятников Владимиро-Суздальской Руси самый известный – это Лаврентьевская летопись, содержащая «Повесть временных лет», и затем продолженная владимиро-суздальскими летописями до 1305 года. Существуют и «Летописец Переяславля Суздальского», относящийся к XV веку, и уже упоминавшаяся Радзивилловская летопись.

В XIII–XV веках в Ростове летописание осуществлялось при епископском дворе. Его фрагменты нашли свое отражение в ряде общерусских сводов XV—XVI веков, и в Ермолинской летописи, относящейся к концу XV века.

Летописание у псковитян возникло позже, чем в других местах, а именно в XIII веке. Сначала его вели при псковском Троицком соборе, причем следил за ним сам посадник. Имелись и местные годные записи, и хронографические материалы. Позднее были созданы летописные своды 1464, 1469, 1481 и кон. 1480-х годов. Самой старшей дошедшей до нас псковской летописью является Псковская вторая летопись, которая была доведена до 1486 года и известна в одном списке, относящемся к середине 1480-х годов. Но и после потери Псковом своей независимости летописание в нем продолжалось. Появился свод 1547 года – Псковская первая летопись. Тот, кто ее составлял, явно сочувствовал Москве и ее государям, но вот их наместникам от него досталось. Ну, это для Руси традиционно: государь хорош, бояре плохие! А вот свод 1567 года Корнилия, игумена Псково-Печерского монастыря, создавшего Псковскую третью летопись, напротив, отражает позицию недовольного Москвой псковского боярства.

В Твери, городе-сопернике Москвы, летописание началось уже в конце XIII века и велось до 1485 года, когда Великое Тверское княжество было присоединено к Русскому государству. Так, тверской летописный текст встречается в составе великокняжеского свода 1305 года, который лежит в основе Лаврентьевской летописи. Ученые также выделяют следующие тверские своды: 1327, 1409 и т.д. Тверские источники имеются в составе и Рогожского летописца, относящегося к первой половине XV века. Тверская летопись (Тверской сборник), в которой содержатся фрагменты тверского летописания конца XIII – конца XV веков, также сохранилась и представлена в списках XVII века.

В Москве, противостоявшей Твери, краткие записи событий велись при митрополичьем дворе. Известна и семейная хроника князей Даниловичей. То есть в Москве имело место и княжеское, и параллельное ему митрополичье летописание. Затем, уже в 1389 году, был подготовлен и «Летописец великий русский», первый именно московский великокняжеский летописный свод, а затем и общерусская Троицкая летопись, излагавшая события в государстве до 1408 года. Причем создавалась она на основе самых разных источников: новгородских, тверских, псковских, смоленских и т.д. То есть летописи других земель свозились в Москву, там прочитывались, сличались, и то общее, что находилось в них по годам, переписывалось уже в летопись московскую, и (это понятно) в соответствующей редакции. Неудивительно поэтому, что Троицкую летопись отличает не только преобладание в ней московских «новостей», но и весьма положительное отношение к московским князьям и митрополитам.

Московский великокняжеский свод 1479 года стал одним из наиболее крупных летописных памятников периода второй половины XV века. Главной его идейной основой было обоснование прав великих князей Московских на власть над Новгородом. Более поздняя его редакция, Московский великокняжеский свод конца XV века, также сохранилась и дошла до наших дней. Есть и Симеоновская летопись, известная по списку XVI века. Так что, когда полуграмотные «журналисты» и того же разряда «историки» пишут о том, что летописи переписывались, чтобы доказать право Романовых на власть, слышали звон, да не знают, где он. Подобная «работа» над летописным материалом проводилась всегда, а отнюдь не с воцарением дома Романовых. Но проводилась в свое время, а не после 1613 года или при Петре Первом, которому и вовсе никому ничего доказывать было не нужно — такой властью он обладал!

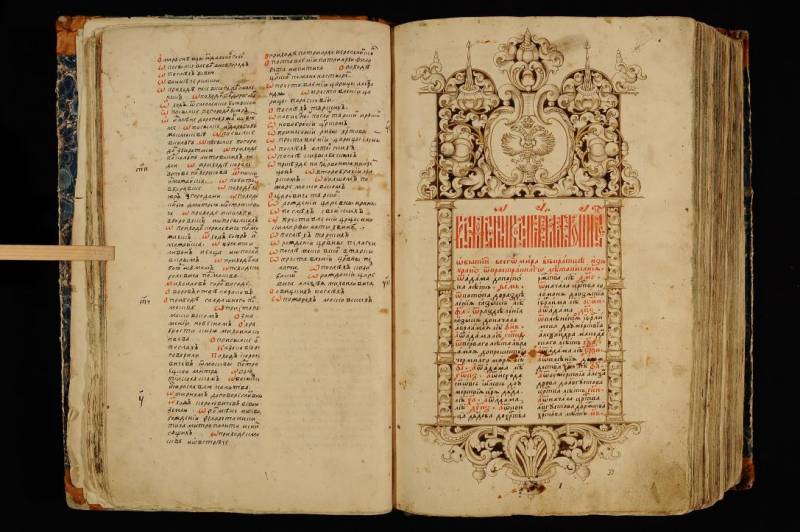

Никоновская летопись была изначально создана митрополитом Даниилом около 1520-х гг. Это масштабная компиляция, составитель которой использовал различные источники: летописные сообщения, повести, тексты житий и т.д. Неудивительно, что эта летопись также считается одним из крупнейших памятников русского летописания XVI века. Но вот что особенно интересно: данный свод на первое место ставит интересы церкви, причем именно нашей, православной! И как же тогда быть с заявлениями некоторых комментаторов на «ВО», что «агенты Ватикана» как следует «прошерстили наши летописи» или «потоптались» на них? Отчего же они не заметили такого важного документа? Плохо, плохо работали у нас агенты Ватикана…

До середины XVI в. и московское летописание также велось непрерывно. Самые известные его памятники этого периода называются Воскресенская летопись и «Летописец начала царства». В основе Воскресенской летописи лежит Московский великокняжеский свод конца XV века, первая редакция которого была начата в 1533 году, а самая последняя, третья, появилась в 1542–1544 гг. В «Летописце начала царства» сообщались сведения 1533–1552 годов, а потом он продолжался до 1556–1560 гг. В 1568—1576 гг. в Александровской слободе по специальному царскому заказу была начата работа над грандиозным Летописным сводом, который впоследствии и попал к патриарху Никону и дал название всей летописи.

Три первых тома свода посвящались событиям всемирной истории, затем семь томов рассказывают о событиях русской истории с 1114 по 1567 годы, а самый последний его том, под названием «Царственная книга», был целиком и полностью посвящен царствованию Ивана Грозного.

В конце XVII века в Чудовом монастыре создается «Патриарший летописный свод» 1652, 1670, 1680 и в двух редакциях 1690 года. Важно отметить, что его составитель пишет в нем о богоизбранности Русского государства и его правителей. Подчеркнем – избранности! И где же тогда умаление России и ее истории?

В XV—XVI веках краткие летописцы создаются при монастырях: Кирилло-Белозерском, Иосифо-Волоколамском, Троице-Сергиевском, Соловецком, Спасо-Ярославском. Ведется провинциальное летописание и по многим другим городам, например, Вологде, Великом Устюгк, Перми.

В том же XVI веке стали появляться и другие формы исторических сообщений, которые по форме отходят от летописей: «Степенная книга» («Книга степенная царского родословия») и «Казанская история» («История о Казанском царстве», «Казанский летописец»), которые весьма мало походят на летописи, так сказать, в их чистом виде. К их числу можно отнести «Летопись о многих мятежах» и «Новый летописец». В последнем дано описание периода с конца царствования Ивана Грозного до 1630 года, и это очень важный памятник первой трети XVII века. Есть версия, что он был подготовлен в окружении патриарха Филарета с привлечением обширной источниковой базы: официальных грамот и различных документов эпохи Смутного времени, и самых различных летописей.

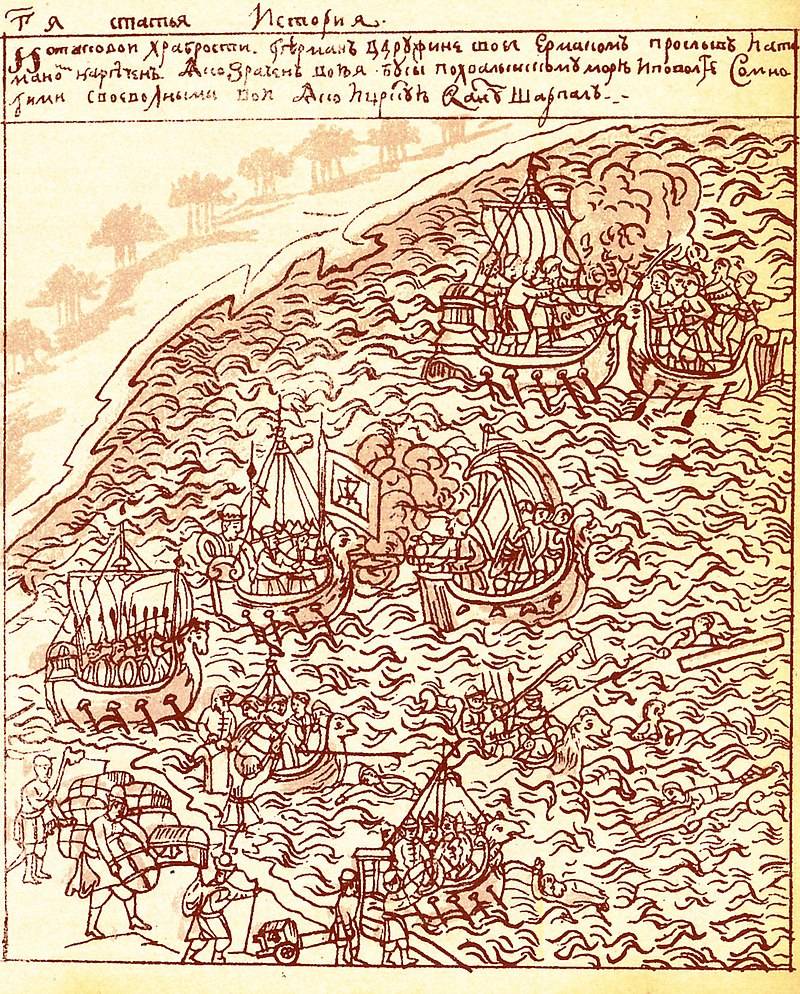

В Сибири, колонизируемой русским государством, тоже велось свое летописание. Зачинателем его считался митрополит Тобольский Киприан. До нашего времени сохранилось несколько таких сибирских летописей, которые более или менее разнятся своим содержанием одна от другой. Как правило, все они посвящены главным образом походам Ермака и другим историческим фактам «взятия» Сибири.

А еще в XIV—XVI веках летописи велись в Великом княжестве Литовском, причем, так как собственно литовской письменности и историографии тогда еще не было, они велись на так называемом западнорусским письменном языке. Центрами летописания были Смоленск и Полоцк. Сохранились три летописных свода, два из которых содержат информацию о великом князе Литовском Витовте и истории Литовского государства от смерти Гедимина до смерти Витовта. Третий свод, «Хроника Быховца», обрывается на 1507 году, но, так как он рассматривает время с 1446 года по 1506 год, он является важным историческим источником. Есть и местные летописания: Баркулабовская летопись, Могилёвская хроника, Витебская летопись и ряд других. Вот, кстати, что вполне можно было бы попытаться подделать «агентам Ватикана», чтобы доказать главенство, так сказать, Литвы над Россией, но не пришло им это в голову. Какие-то глупые они вообще, все эти «агенты». Но заметить это можно только, читая ПСРЛ. А ведь это какой труд-то… Поэтому «специалистам» проще делать свои исторические «открытия», все эти тома просто не читая.

Кстати, есть ведь еще и украинские летописи, которые относятся к XVII—XVIII векам. Их еще часто называют «Казацкими летописями». Это не совсем то, что мы понимаем под погодовыми записями событий, но в них содержатся сведения о Богдане Хмельницком и его современниках.

Есть Львовская летопись середины XVI века и доведенная до 1649 года; «Летопись Самовидца» (1648—1702), первая казацкая летопись, которую отличает большая выразительность и живость изложения, и почти параллельная ей «Летопись гадячского полковника Григория Грабянки» (1648—1709) года; причем в ней автор пишет о казаках, которые, по его мнению, происходят от хазар. Всю эту литературу завершает «История Руссов», автор которой, к сожалению, неизвестен. В ней отражены взгляды украинской интеллигенции XVIII века.

Ну а теперь несколько выводов. Общее количество летописей (более 5000 томов) слишком велико для того, чтобы речь могла бы идти хотя бы о какой-то их подделке. К тому же анализ их текста не выявил в них наличия никакого единого алгоритма их исправления, который обязательно должен был бы присутствовать, если бы такая работа осуществлялась целенаправленно.

На деле информация в летописях носит настолько разноплановый характер, в них так много заимствований, что очевиден, скажем так, текущий, то есть из лета в лето, характер их написания. Ни одна из вставок, подчисток и исправлений не унижает национального достоинства россиян и их религии, скорее, напротив, русские и их вера возвеличиваются. Постоянно подчеркивается, что Россия есть третий Рим, четвертому не быти! Забавное «уничижение», не так ли?

Русские летописи: от внешнего вида до содержания

Вид на Ипатьевский монастырь в Костроме. Фото: А.Савин (Wikimedia Commons)

Историческая наука против лженауки. Это третий материал, посвященный древним русским летописям. В нем речь пойдет о том, как некоторые из них выглядят, поскольку в места их хранения огромному количеству людей никогда не попасть, а также о содержании. Ведь некоторые читатели «ВО» считают, что все это так где-то и лежит, никто на новый русский язык старинные тексты не переводит, на предмет подлинности не изучает, языковедческим видам анализа не подвергает, а все открытия в этой области один только профессор Петухов и делает. Поэтому начнем, мы, пожалуй, с Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, где вместе с другими ценнейшими рукописными сочинениями наших предков хранится и летопись, получившая название Лаврентьевской.

И названа она так по имени того человека, который переписал ее в 1377 году, а в конце, на самой последней странице, оставил и вот такой интересный автограф: «Аз (я) худой, недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних (монах)».

Начнем с того, что написан этот манускрипт на «хартии», или, как еще называли этот материл, «телятине», то есть пергаменте, или особым образом выделанной телячьей коже. Читали ее много, так как видно, что листы ее не только обветшали, но и на страницах видны многочисленные следы капель воска от свечей. То есть на своем шестисотлетнем веку эта книга повидала немало.

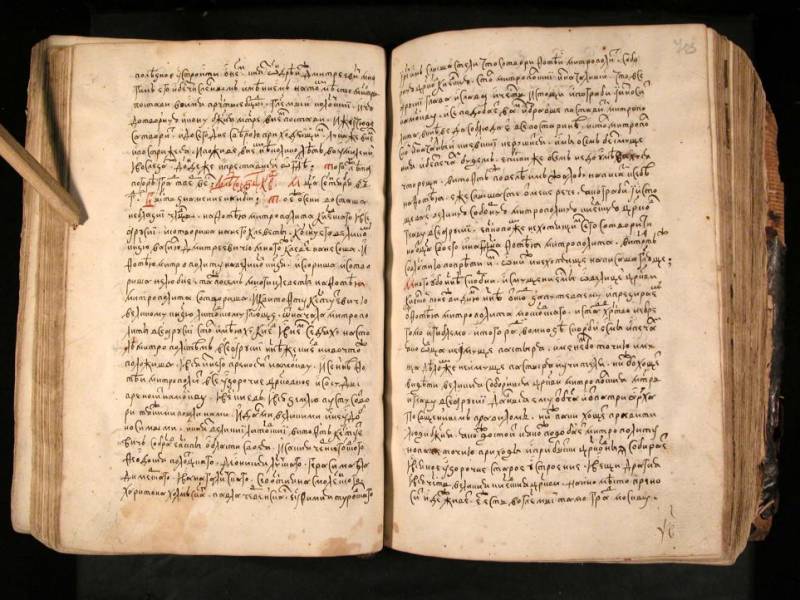

Ипатьевская летопись хранится в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге. Сюда она попала еще в XVIII веке из Ипатьевского монастыря, что находится под Костромой. Относится она к XIV веку и выглядит очень солидно: переплет деревянный, обтянутый темной кожей. Считается, что написана она четырьмя (пятью!) различными почерками, то есть писали ее несколько человек. Текст идет в два столбца, написанных черными чернилами, но заглавные буквы выписаны киноварью. Второй лист манускрипта весь написан киноварью и потому особенно красив. Заглавные же буквы на нем, напротив, сделаны чернилами черного цвета. Очевидно, что писцы, над ним трудившиеся, своей работой гордились. «Летописец Русский с богом починаем. Отче благий», — написано было кем-то из переписчиков перед текстом.

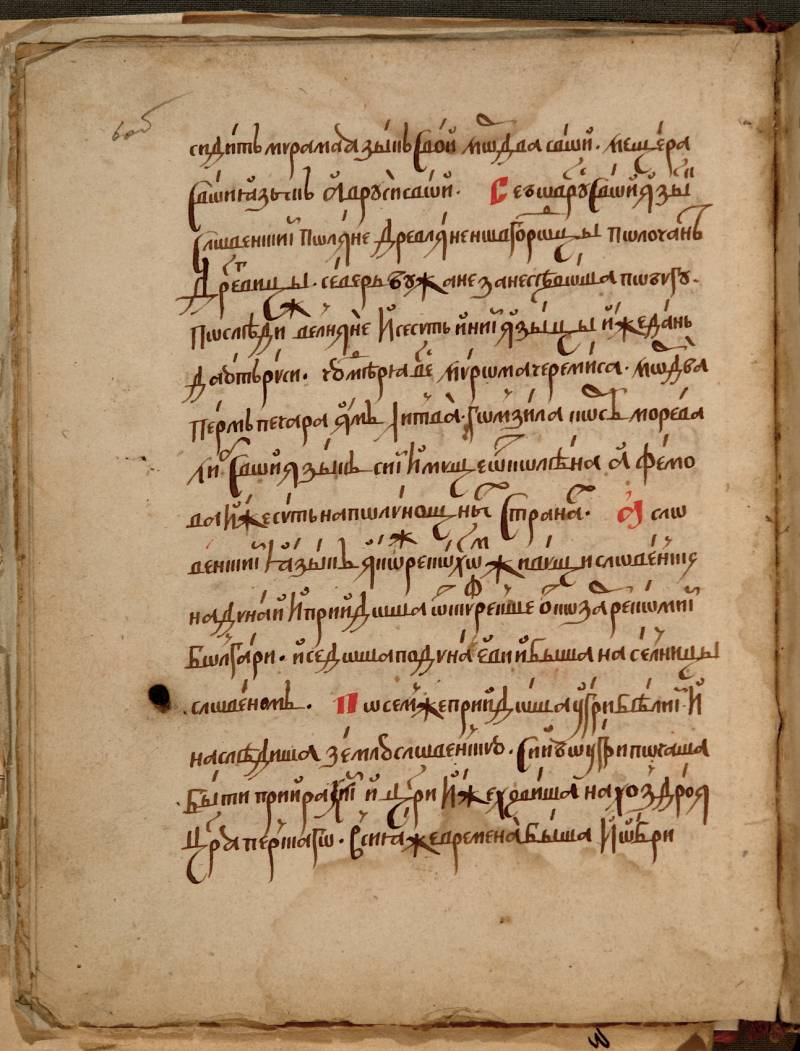

Что же касается самого древнего списка русской летописи, то он также сделан на пергаменте и в XIV веке. Это Синодальный список Новгородской Первой летописи, который хранится в ГИМе, то есть Историческом музее в Москве. Просто раньше он находился в Московской синодальной библиотеке, и вот по ее имени его и назвали.

Очень интересным памятником прошлого является, конечно же, знаменитая иллюстрированная Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись, ведь в ней так много цветных иллюстраций. Названа она так потому, что какое-то время находилась во владении панов Радзивиллов, а Кенигсбергской ее называют потому, что нашел ее Петр Первый в Кенигсберге. Находится она в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Почему-то именно она вызывает подозрения, так сказать, в своей «несостоятельности», поскольку, мол, плохие Радзивиллы как раз ее и подделали. Но написана она в конце XV века, и не где-нибудь, а… в Смоленске. Написана полууставом, то есть почерком несколько более быстрым и более простым, чем куда более торжественный и основательный устав, хотя этот шрифт тоже очень красив.

Именно таковы самые древние списки русских летописей. Они, кстати, потому и названы «списками», что их «списали» с куда более древних манускриптов, которые до нас не дошли.

Тексты любой летописи писались по погодам, поэтому записи в них обычно начинаются так: «В лето такое-то (то есть в год) бысть то-то… или не бысть ничего, или не бысть ничтоже», а далее идет описание случившегося. Летописание велось «от сотворения мира», то есть чтобы перевести ту дату в современное летосчисление, нужно вычесть из летописной даты либо число 5508 либо 5507. Некоторые сообщения были очень короткими: «В лето 6741 (1230) подписана (то есть расписана) бысть церковь святые Богородицы в Суздале и измощена мрамором разноличным», «В лето 6398 (1390) бысть мор во Пскове, яко же (как) не бывал таков; где бо единому выкопали, ту и пятеро и десятеро положиши», «В лето 6726 (1218) тишина бысть». Когда событий было много, летописец пользовался следующим выражением: «в то же лето» или «того же лета».

Текст, который относился к одному году, называется статьей. Статьи в тексте идут подряд, их выделяет лишь красная строка. Заглавия давались лишь особо значимым текстам, посвященным, например, Александру Невскому, псковскому князю Довмонту, Куликовской битве и ряду других важных событий.

Но неверно думать, что летописи именно так и велись, то есть подряд год за годом делались записи. На самом деле летописи — это сложнейшие литературные произведения, посвященные русской истории. Дело в том, что их авторы-летописцы были одновременно и монахами, то есть служили Господу, и публицистами, и историками. Да, они вели погодные записи о том, чему были свидетели, вставляли в записи своих предшественников назидательные добавления, которые узнавали из той же Библии, житий святых и других источниках. Вот так и получался у них «свод»: сложный «микст» из библейских мотивов, назиданий, прямых указаний стоящего над летописцем епископа или князя, и его личного мироощущения. Разбирать летописи по силам только высокоэрудированным специалистам, иначе можно после этого легко отправиться искать могилу Святополка Окаянного на польско-чешскую границу.

В качестве примера рассмотрим сообщение Ипатьевской летописи о том, как князь Изяслав Мстиславич сражался с Юрием Долгоруким за княжение в Киеве в 1151 году. В нем фигурируют три князя: Изяслав, Юрий и Андрей Боголюбский. И каждый имел своего летописца, причем летописец Изяслава Мстиславича открыто восхищается умом и его военной хитростью; летописец Юрия подробным образом рассказал, как Юрий, пустил свои ладьи в обход через Долобское озеро; ну а летописец Андрея Боголюбского расхваливает доблесть своего князя.

А затем после 1151 года они все умерли и посвященные им летописи попали в руки уже к летописцу очередного киевского князя, для которого личного интереса они уже не представляли, потому как стали далеким прошлым. И он объединил все эти три рассказа в своем своде. И сообщение вышло полным и ярким. И перекрестными ссылками легко проверить, откуда что было взято.

Как же удается исследователям выделять из более поздних летописей более древние тексты? Дело в том, что отношение к грамотности в то время было очень уважительным. Написанный текст имел определенное сакральное значение, недаром существовала поговорка: написано пером — не вырубишь топором. То есть переписчики древних книг с большим уважением относились к трудам своих предшественников, так как для них это был «документ», истина перед Господом Богом. Поэтому тексты полученных ими для переписывания летописей они не переделывали, а лишь отбирали интересующие их события. Вот почему известия XI-XIV веков сохранились в поздних списках практически неизменными. Что позволяет их сравнивать и выделять.

Кроме того, летописцы указывали источники информации: «Когда я пришел в Ладогу, рассказали мне ладожане…», «Се же слышал от самовидца». Такие приписки встречаются в текстах постоянно. Также было в обычае указывать: «А се от иного летописца» либо «А се с другого, старого». Например, в псковской летописи, где рассказывается о походе славян на греков, летописец записал на полях: «О сем писано в чудесах Стефана Сурожского». Некоторые летописцы участвовали в княжеских советах, бывали и на вече, и даже бились с врагами «подле стремени» своего князя, то есть ходили с ним походы, были и очевидцами, и непосредственными участниками осад городов, и чаще всего, даже уйдя из мира, занимали в обществе высокое положение. Мало того, в летописании участвовали и сами князья, их княгини, княжеские дружинники, бояре, епископы, игумены. Хотя были среди них и простые монахи, и скромные священники самых обычных приходских церквей.

И не надо думать, что писались летописи «объективно». Напротив, кто как «видел», тот так и писал, помня, однако, что Бог за ложь, тем более письменную, «документ, между прочим», накажет вдвойне. Конфликт интересов в летописях опять же прослеживается очень четко. Летописи рассказывали и о заслугах тех же князей, но они же и обвиняли их в нарушении прав и законов. То есть не все и тогда (как и сейчас!) покупалось за деньги и силой принуждения!

P. S. Рекомендуемая статья для дополнительного чтения: Щукина Т. В., Михайлова А. Н., Севостьянова Л. А. Русские летописи: особенности и проблемы изучения // Молодой ученый. 2016. №2. С. 940-943.

Как выглядела летопись древней руси

Самый древний список русской летописи сделан на пергаменте в XIV веке. Это Синодальный список Новгородской Первой летописи. Его можно увидеть в Историческом музее в Москве. Он принадлежал Московской синодальной библиотеке, отсюда его название.

Таковы самые древние списки русских летописей. Они называются «списками» потому, что переписаны с более древних, не дошедших до нас летописей.

Как писались летописи

Текст любой летописи состоит из погодных (составленных по годам) записей. Каждая запись начинается: «В лето такое-то», и далее следует сообщение о том, что случилось в данное «лето», то есть год. (Года считались «от сотворения мира», и чтобы получить дату по современному летосчислению, надо вычесть цифру 5508 или 5507.) Сообщения бывали длинными, развернутыми повестями, а бывали и очень короткими- вроде: «В лето 6741 (1230) подписана (расписана) бысть церковь святые Богородицы в Суздале и измощена мрамором разноличным», «В лето 6398 (1390) бысть мор во Пскове, яко же (как) не бывал таков; где бо единому выкопали, ту и пятеро и десятеро положиши», «В лето 6726 (1218) тишина бысть». Писали и так: «В лето 6752 (1244) не бысть ничтоже» (то есть ничего не было).

Если в один год произошло несколько событий, то летописец соединял их словами: «в то же лето» или «того же лета».

Записи, относящиеся к одному году, называются статьей. Статьи шли подряд, выделяясь лишь красной строкой. Только некоторым из них летописец давал заглавия. Таковы повести об Александре Невском, князе Довмонте, о Донской битве и некоторые другие.

На первый взгляд может показаться, что летописи так и велись: год за годом добавлялись всё новые записи, словно бусины нанизывались на одну нить. Однако это не так.

Но как же удалось исследователям выделить из поздних летописей более древние своды?

Помог этому метод работы самих летописцев. Наши древние историки относились с большим уважением к записям своих предшественников, так как видели в них документ, живое свидетельство о «прежде бывшем». Поэтому они не переделывали текста полученных ими летописей, а только отбирали в них интересующие их известия.

Благодаря бережному отношению к работе предшественников известия XI-XIV веков сохранены почти в неизменном виде даже в сравнительно поздних летописях. Это и позволяет их выделить.

Очень часто летописцы, как настоящие ученые, указывали, откуда они получили известия. «Когда я пришел в Ладогу, рассказали мне ладожане. «, «Се же слышал от самовидца»,- писали они. Переходя от одного письменного источника к другому, они отмечали: «А се от иного летописца» или: «А се с другого, старого», то есть списано с другой, старой летописи. Много есть таких интересных приписок. Летописец-пскович, например, делает заметку киноварью против того места, где он рассказывает о походе славян на греков: «О сем писано в чудесах Стефана Сурожского».

Летописание с самого своего возникновения не было личным делом отдельных летописцев, которые в тиши своих келий, в уединении и безмолвии записывали события своего времени.

Летописцы всегда находились в самой гуще событий. Они сидели в боярском совете, присутствовали на вече. Они сражались «подле стремени» своего князя, сопровождали, его в походы, были очевидцами и участниками осад городов. Наши древние историки выполняли посольские поручения, следили за строительством городских укреплений и храмов. Они всегда жили общественной жизнью своего времени и чаще всего занимали высокое положение в обществе.

Летописям придавалось огромное значение. Поэтому составление каждого нового свода было связано с важным событием в общественной жизни того времени: со вступлением на стол князя, освящением собора, учреждением епископской кафедры.

Летопись была официальным документом. На нее ссылались при разного рода переговорах. Например, новгородцы, заключая «ряд», то есть договор, с новым князем, напоминали ему о «старине и пошлине» (об обычаях), о «Ярославлих грамотах» и своих правах, записанных в новгородских летописях. Русские князья, отправляясь в Орду, возили с собой летописи и по ним обосновывали свои требования, решали споры. Звенигородский князь Юрий, сын Дмитрия Донского, доказывал свои права на московское княжение «летописцами и старыми списками и духовною (завещанием) отца своего». Высоко ценились люди, которые могли «говорить» по летописям, то есть хорошо знали их содержание.

Летописцы сами понимали, что они составляют документ, который должен был сохранить в памяти потомков то, чему они были свидетелями. «Да и сие не забвенно будет в последних родах» (в следующих поколениях), «Да сущим по нас оставим, да не до конца забвенно будет»,- писали они. Документальность известий они подтверждали документальным материалом. Они использовали дневники походов, донесения «сторожей» (лазутчиков), письма, разного рода грамоты (договорные, духовные, то есть завещания).

Из упоминаний летописца о себе в первом лице мы узнаем, присутствовал ли он при описываемом событии или слышал о случившемся из уст «самовидцев», нам становится ясно, какое положение занимал он в обществе того времени, каково его образование, где он жил и многое другое. Вот он пишет, как в Новгороде стража стояла у городских ворот, «а другие на оной стороне», и мы понимаем, что это пишет житель Софийской стороны, где был «город», то есть детинец, кремль, а правая, Торговая сторона была «другая», «она я».

Неудивительно, что писец, дописав последнюю страницу, передает свою радость припиской: «Аки заяц рад, сети избег, так рад писец, последнюю страницу дописав».

Длинную и очень образную приписку сделал монах Лаврентий, закончив свой труд. В этой приписке чувствуется радость свершения большого и важного дела: «Радуется купец прикуп сотворив, и кормчий в отишье пристав, и странник в отечество свое пришед; так же радуется и книжный списатель, дошед конца книгам. Тако ж и аз худый недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних. А ныне, господа отцы и братья, оже ся (если) где описал или переписал, или не дописал, чтите (читайте), исправляя бога деля (ради бога), а не кляните, занеже (так как) книги ветшаны, а ум молод, не дошел».

В конце XI века благодаря экономическому развитию русских областей происходит их обособление в самостоятельные княжества. У каждого княжества появляются свои политические и экономические интересы. Они начинают соперничать с Киевом. Каждый стольный город стремится подражать «матери городов русских». Достижения искусства, зодчества и литературы Киева оказываются образцом для областных центров. Культура Киева, распространяясь на все области Руси XII столетия, попадает на подготовленную почву. В каждой области были до того свои самобытные традиции, свои художественные навыки и вкусы, уходившие в глубокую языческую древность и тесно связанные с народными представлениями, привязанностями, обычаями.

В связи с обособлением русских княжеств ширится и летописание. Оно развивается в таких центрах, где до XII века велись разве что разрозненные записи, например в Чернигове, Переяславе Русском (Переяслав-Хмельницкий), в Ростове, Владимире на Клязьме, в Рязани и в других городах. Каждый политический центр чувствовал теперь острую необходимость иметь свое летописание. Летопись стала необходимым элементом культуры. Нельзя было жить без своего собора, без своего монастыря. Точно так же нельзя было жить без своей летописи.

Обособление земель сказалось на характере летописания. Летопись становится уже по охвату событий, по кругозору летописцев. Она замыкается рамками своего политического центра. Но и в этот период феодальной раздробленности не забывалось общерусское единство. В Киеве интересовались событиями, которые происходили в Новгороде. Новгородцы присматривались к тому, что делается во Владимире и Ростове. Владимирцев волновала судьба Переяславля Русского. И конечно, все области обращались к Киеву.

Областные летописцы, составляя свои своды, начинали их с «Повести временных лет», где рассказывалось о «начале» Русской земли, и следовательно, о начале каждого областного центра. «Повесть временных лет* поддерживала у наших историков сознание общерусского единства.

Летописание в Новгороде Великом началось еще в XI веке, но окончательно оформилось в XII веке. Первоначально оно, как и в Киеве, было летописанием княжеским. Особенно много сделал для Новгородской летописи сын Владимира Мономаха Мстислав Великий. После него летопись велась при дворе Всеволода Мстиславича. Но Всеволода новгородцы изгнали в 1136 году, и в Новгороде установилась вечевая боярская республика. Летописание перешло ко двору новгородского владыки, то есть архиепископа. Оно велось при соборе святой Софии и в некоторых городских церквах. Но от этого оно отнюдь не стало церковным.

Новгородская летопись всеми корнями уходит в народную толщу. Она грубовата, образна, пересыпана пословицами и сохранила даже в написании характерное «цокание».

Большая часть повествования ведется в форме кратких диалогов, в которых нет ни одного лишнего слова. Вот небольшой рассказ о споре князя Святослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое Гнездо, с новгородцами из-за того, что князь хотел сместить неугодного ему новгородского посадника Твердислава. Спор этот происходил на вечевой площади в Новгороде в 1218 году.

«Князь же Святослав прислал своего тысяцкого на вече, речё (говоря): «Не могу быть с Твердиславом и отнимаю от него посадничество». Рекоша же новгородцы: «Е (есть) ли вина его?» Он же рече: «Без вины». Рече Твердислав: «Тому еемь рад, оже (что) вины моей нету; а вы, братья, в посадничестве и в князех» (то есть новгородцы вправе давать и снимать посадничество, приглашать и выгонять князей). Новгородцы же отвещаша: «Княже, оже нету зины его, ты к нам крест целовал без вины мужа не лишити (не снимать с должности); а тебе ся кланяем (кланяемся), а се наш посадник; а в то ся не вдадим» (а на то мы не пойдем). И бысть мир».

Вот так кратко и твердо отстояли новгородцы своего посадника. Формула «А тебе ся кланяем» не означала поклонов с просьбой, а, напротив, кланяемся и говорим: иди прочь. Святослав это отлично понял.

Новгородский летописец описывает вечевые волнения, смены князей, постройки церквей. Его интересуют все мелочи жизни родного города: погода, недород, пожары, цены на хлеб и на репу. Даже о борьбе с немцами и шведами летописец-новгородец рассказывает деловито, кратко, без лишних слов, без каких-либо прикрас.

Владимирское летописание велось при дворе епископа при Успенском соборе, построенном Андреем Боголюбским. Это наложило на него свой отпечаток. В нем много поучений, религиозных размышлений. Герои произносят длинные молитвы, но редко ведут друг с другом живые и краткие разговоры, которых так много в Киевской и особенно в Новгородской летописи. Владимирская летопись суховата и в то же время многоречива.

Летописец изображает владимирского князя не столько смелым воином, сколько строителем, рачительным хозяином, строгим и справедливым судьей, добрым семьянином. Владимирское летописание становится все более торжественным, как торжественны владимирские соборы, но ему не хватает высокого художественного мастерства, которого достигли владимирские зодчие.

Под 1237 годом в Ипатьевской летописи киноварью горят слова: «Побоище Батыево». В других летописях также выделено: «Батыева рать». После татарского нашествия летописание прекратилось в целом ряде городов. Однако, заглохнув в одном городе, оно подхватывалось в другом. Оно становится короче, беднее по форме и известиям, но не замирает.

Владимирская великокняжеская летопись переходит в Ростов, он меньше пострадал от разгрома. Здесь летопись велась при дворе епископа Кирилла и княгини Марии.

Княгиня Мария продолжала дело отца и мужа. По ее указанию в Ростове было составлено житие Михаила Черниговского. Она построила в Ростове церковь «во имя его» и установила ему церковный праздник.

Летописание княгини Марии проникнуто идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. В нем рассказывается о мученической смерти русских князей, стойких в борьбе с врагом. Таким выведен Василёк Ростовский, Михаил Черниговский, рязанский князь Роман. После описания его лютой казни идет воззвание к русским князьям: «О возлюбленные князья русские, не прельщайтесь пустою и обманчивою славою света сего. возлюбите правду и долготерпение и чистоту». Роман ставится в пример русским князьям: мученичеством он приобрел себе царствие небесное вместе «со сродником своим Михаилом Черниговским».

В рязанском летописании времен татарского нашествия события рассматриваются под другим углом. В нем звучит обвинение князей в том, что они виновники несчастий татарского разорения. Обвинение прежде всего касается владимирского князя Юрия Всеволодовича, который не послушал мольбы рязанских князей, не пошел им на помощь. Ссылаясь на библейские пророчества, рязанский летописец пишет, что еще «прежде сих», то есть до татар, «отнял господь у нас силу, а недоумение и грозу и страх и трепет вложил в нас за грехи наши». Летописец высказывает мысль, что Юрий «уготовал путь» татарам княжескими усобицами, Липецкой битвой, и теперь за эти грехи русские люди терпят казнь божию.

В Твери летопись велась с XIII по XV век и наиболее полно сохранилась в Тверском сборнике, Рогожском летописце и в Симеоновской летописи. Начало летописания ученые связывают с именем тверского епископа Симеона, при котором была построена «великая соборная церковь» Спаса в 1285 году. В 1305 году великий князь Михаил Ярославич Тверской положил начало великокняжескому летописанию в Твери.

В Тверской летописи много записей о постройках церквей, о пожарах и междоусобных бранях. Но в историю русской литературы тверская летопись вошла благодаря ярким повестям об убиении тверских князей Михаила Ярославича и Александра Михайловича.

Тверской летописи мы обязаны и красочным рассказом о восстании в Твери против татар.