Как выглядели воины древней руси

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Дружинная культура в Древней Руси формировалась одновременно с древнерусской государственностью и воплотила в себе этнические, социальные и политические процессы IX – начала XI веков.

Среди археологических материалов нередко встречаются детские деревянные мечи и другие «игрушечные» предметы вооружения. Например, в Старой Ладоге найден деревянный меч с шириной рукояти около 5–6 см и общей длиной примерно 60 см, что соответствует размеру ладони мальчика в возрасте 6—10 лет. Таким образом в играх проходил процесс обучения навыкам, которые должны были пригодиться будущим воинам во взрослой жизни.

Важно отметить, что «русское» войско на начальном этапе своего существования вело исключительно пешие бои, что подтверждается византийскими и арабскими письменными источниками того времени. Поначалу русы рассматривали лошадей исключительно как средство передвижения. Правда, и породы лошадей, распространённые в то время в Европе, были довольно низкорослыми, поэтому долгое время нести на себе воина-всадника в полном вооружении просто не могли.

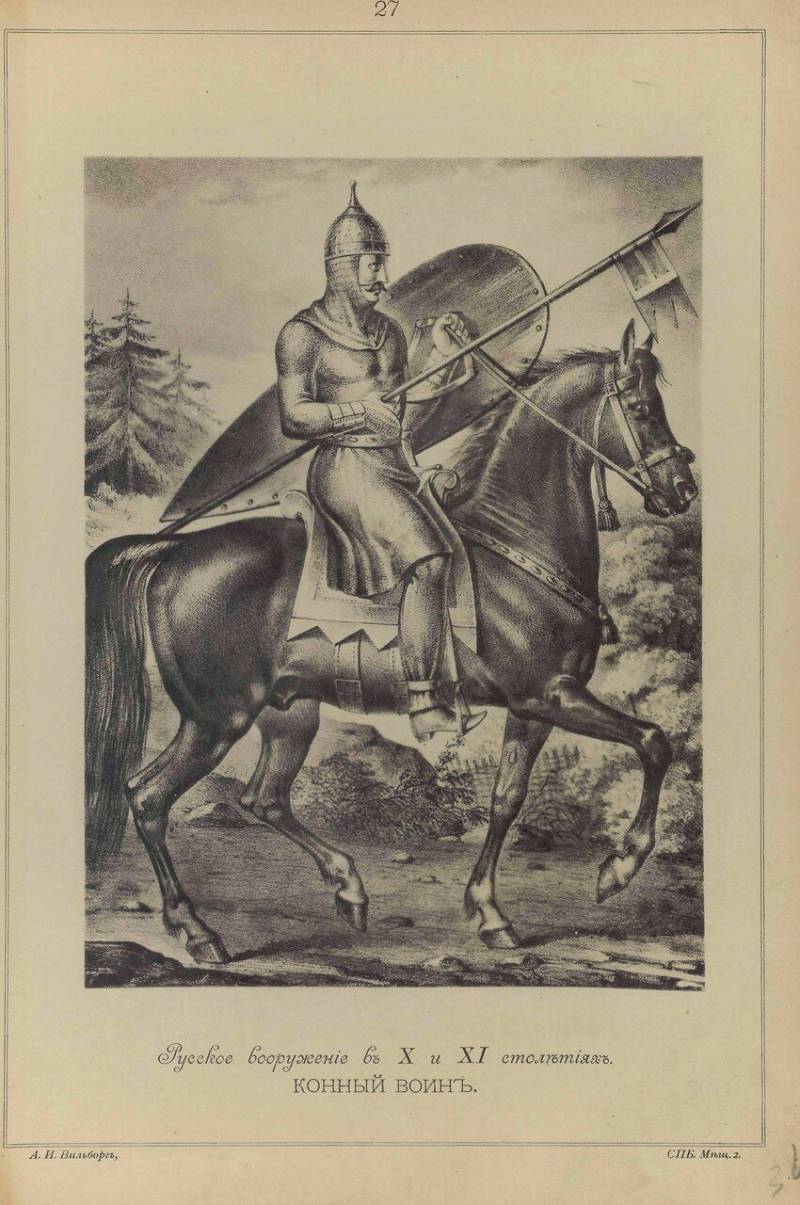

К концу X века все чаще случались военные конфликты между отрядами русов и войсками Хазарского каганата, а также Византийской империи, располагавшими сильной и обученной конницей. Поэтому уже в 944 году союзниками князя Игоря в походе на Византию выступили печенеги, отряды которых состояли из легких всадников. Именно у печенегов русы начали покупать специально обученных лошадей для нового рода войск. Правда, первая попытка русских отрядов в сражении верхом на лошадях, предпринятая в 971 году в битве под Доростолом, закончилась плачевно. Однако неудача не остановила наших предков, а так как собственной конницы им все еще не хватало, была введена практика привлечения конных отрядов кочевников, входивших даже в состав древнерусских дружин.

В некоторых воинских погребениях древних русов были найдены серебряные, украшенные сканью и зернью, конические колпачки, которые предположительно являются окончаниями головных уборов в формеколпака с меховой оторочкой. Ученые утверждают, что именно так выглядела изготовленная мастерами древней Руси «русская шапка», форма которой, скорее всего, принадлежит кочевническим культурам.

Рекомендуем для дальнейшего ознакомления:

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Русские воины 1050-1350 годов

Рыцари и рыцарство трёх веков. Обращение к музейным ценностям Музея Армии в Париже и Венской оружейной палаты отнюдь не прерывает нашего знакомства с темой рыцарства и рыцарского вооружения эпохи 1050-1350 гг. Как уже подчеркивалось, этот хронологический отрезок Средневековья выбрал для своей монографии известный английский историк Дэвид Николь. В прошлый раз, основываясь на его материалах, мы рассмотрели рыцарство Армении. Теперь, по логике вещей, следует обратиться к рыцарству Грузии, и эта тема в его работе присутствует, но… всего лишь на половину страницы. Мало того, в доступной мне информационной среде никаких источников фотоматериалов по этой теме, к сожалению, не оказалось. А раз нет таких источников и фотографий, о чем же тогда писать? Лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать. Поэтому грузинское рыцарство мы пока что оставим, а перейдем сразу (и наконец-то, скажет кто-то!) к военному делу указанной эпохи в России. То есть на Руси.

Начнем с историографии

Тема, безусловно, интереснейшая. Но тут есть два «но». Первое – это наша отечественная историография, как бы странно это ни звучало. Вроде бы с нее как раз и следовало бы начать, но она столь обширна, что сделать это в рамках статьи на «ВО» не представляется возможным. Потому что кто только о доспехах и оружии нашей страны не писал. Второе «но» — опять же иллюстративный материал. Написанное есть, а вот «картинок» нет. Вернее, они есть, конечно, но так дорого стоят, что фактически для публикации они недоступны. Та же Оружейная палата кремля — это вам не Венская императорская оружейная палата. Написал туда, мол, разрешите… и разрешение, причем бесплатное, на использование их фотоматериалов немедля получил, а у нас – «цена на право публикации одного изображения музейного предмета на сайте составляет 6500 руб.». Тут и не знаешь – плакать над этим или смеяться.

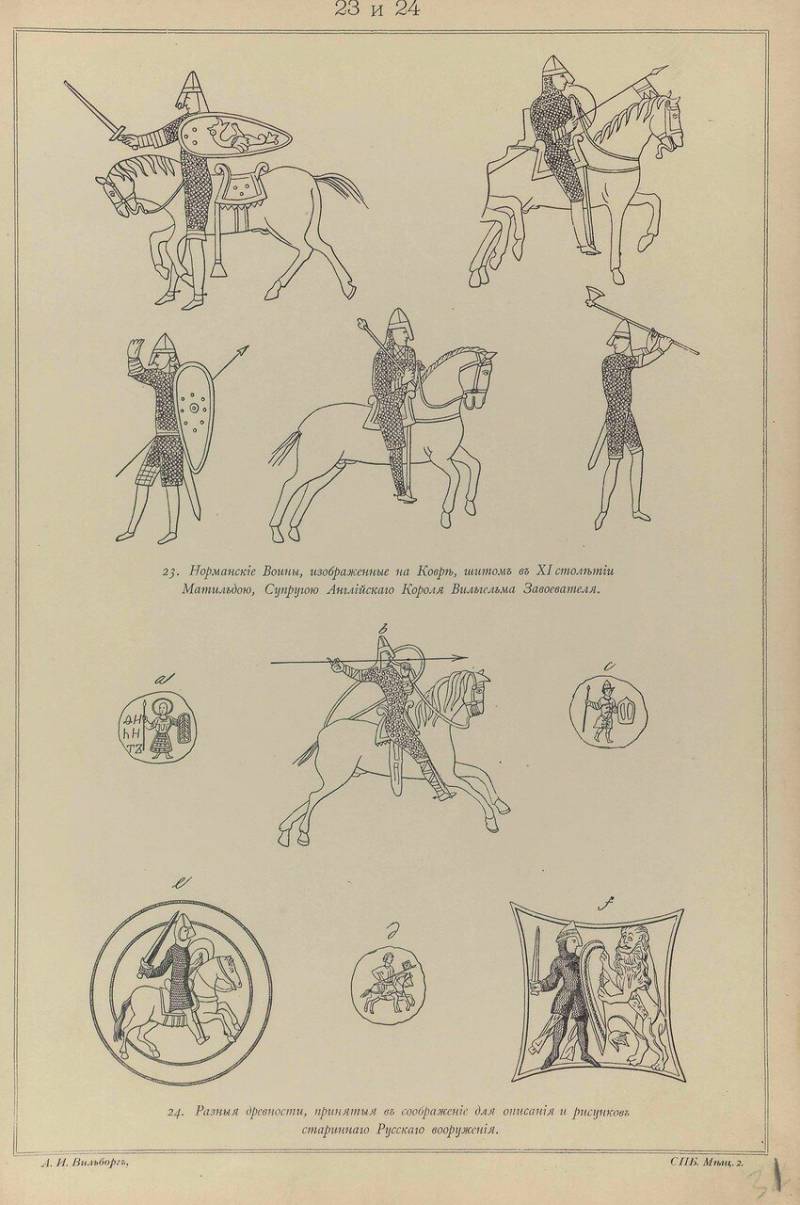

Иллюстрация из книги А.В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». В 30-ти частях. Санкт-Петербург. Военная типография, 1841-1862. Демонстрируется схожесть вооружения западноевропейских воинов и витязей Руси.

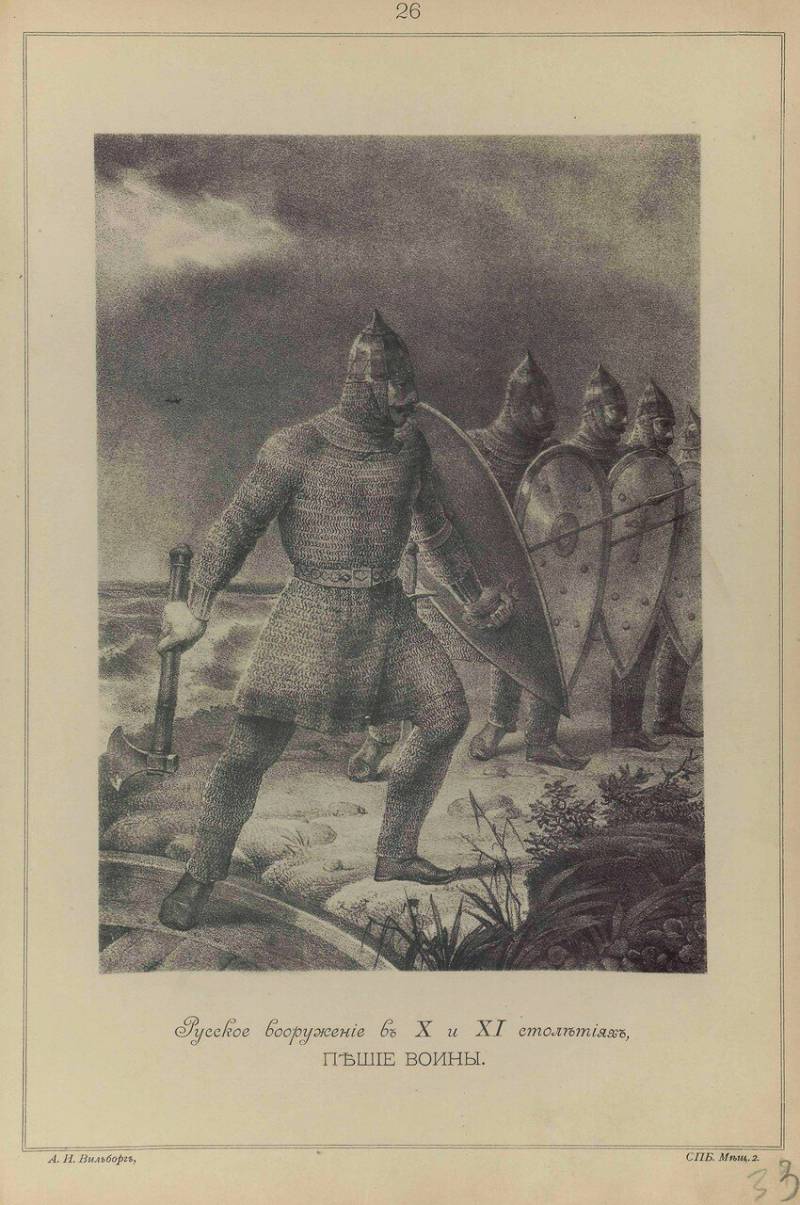

Русские пешие воины Х – XI в. Рис. из книги А.В. Висковатова.

«Хотя по меркам средневековой Европы Россия была обширной, она не была особенно велика по сравнению со евразийскими кочевыми государствами, которые были ее южными и юго-восточными соседями. Первое княжество Русь возникло в X веке, частично в результате скандинавского проникновения вдоль великих рек, и частично как следствие влияния полукочевых хазар в южных степях. Это была земля лесов, в то время как на юге были открытые степи, в которых по-прежнему доминировали кочевые народы, принадлежавшие к среднеазиатской культуре.

Конный воин Х – XI в. Рис. из книги А.В. Висковатова.

Степень, в которой Россия доминировала над далекими северными лесами и тундрой, является предметом споров, но ее западные границы с Венгрией, Польшей и прибалтийскими народами были относительно ясны, хотя и часто менялись. Восточная граница средневековой России была, пожалуй, наименее четко определенной. Здесь славяне постепенно колонизировали речные долины в регионе, ранее населенном более отсталыми финно-угорскими племенами, плотность расселения которых была не слишком велика. Единственной урбанизированной культурой в этом направлении была культура волжских булгар, которые жили в среднем бассейне Волги и Камы. Это тюрко-исламское государство было, в свою очередь, более совершенным, чем раннесредневековое русское государство.

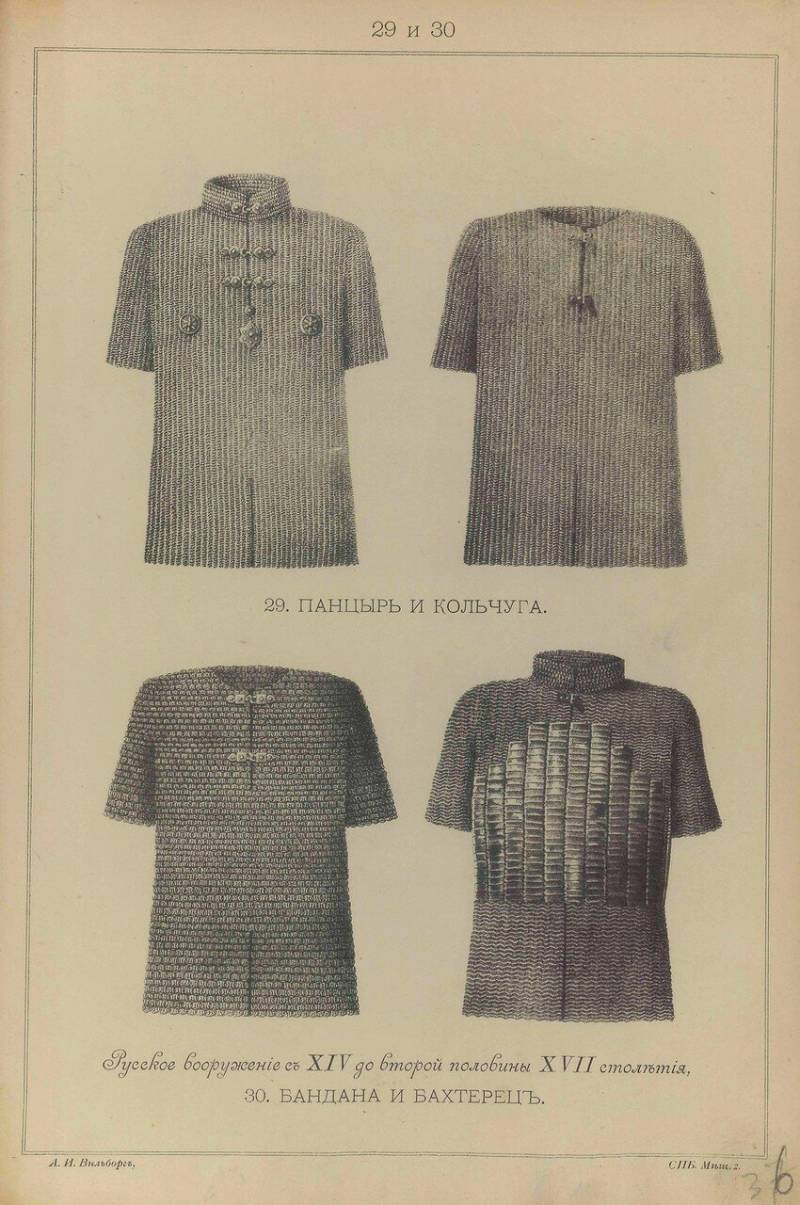

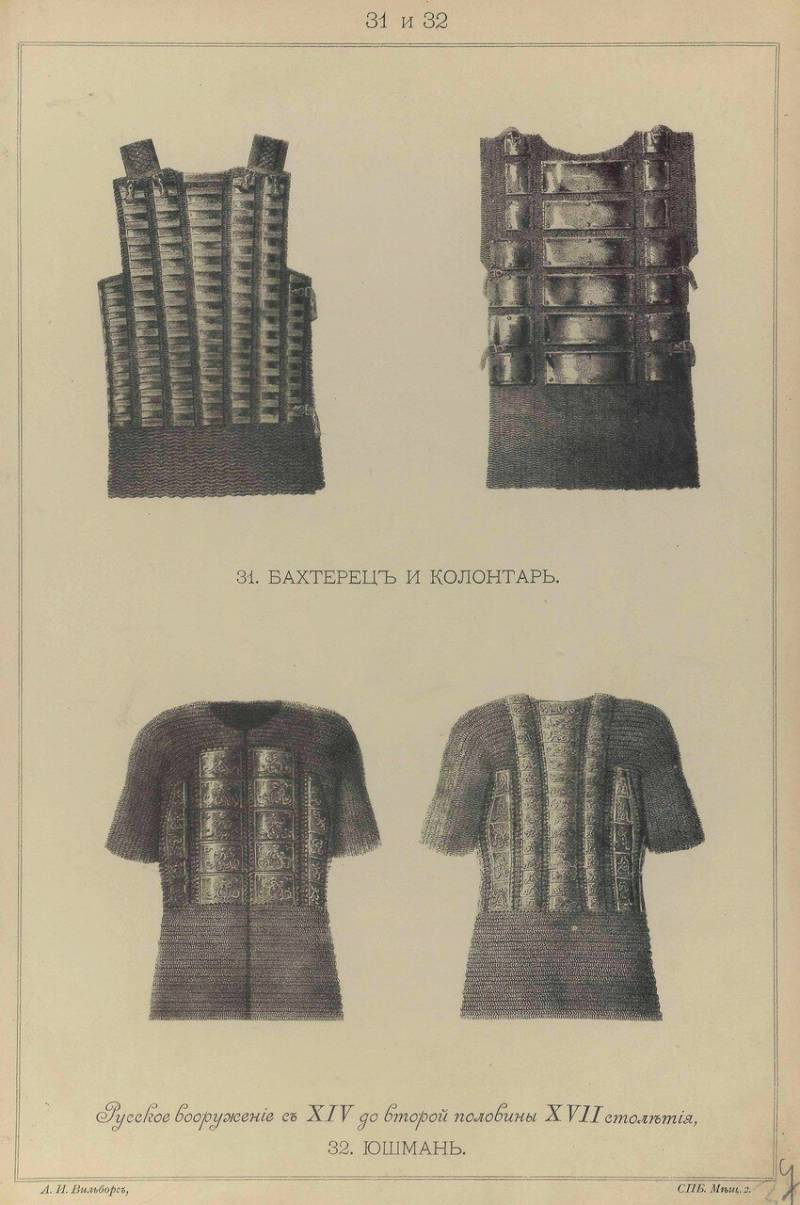

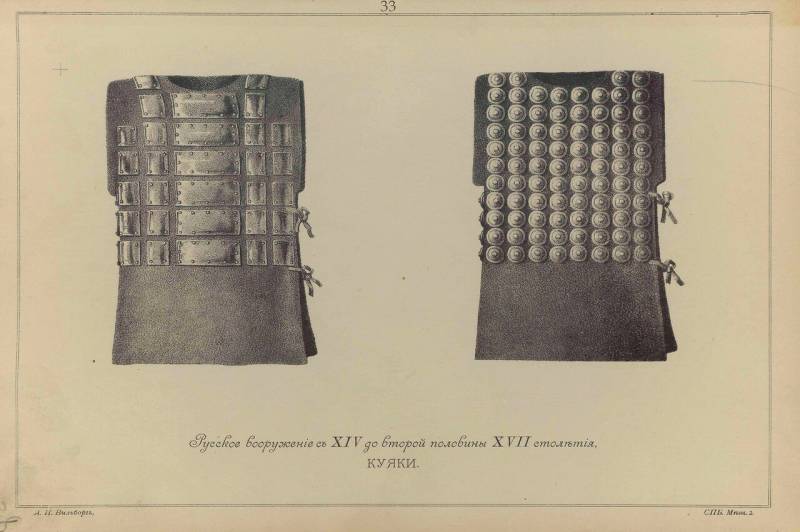

Русские доспехи. Рис. из книги А.В. Висковатова.

Между Х и XIII веками восточная граница России шла от реки Днепр к юго-востоку от Киева по приблизительно северо-восточной линии к верховьям реки Камы. Практически неопределенная граница продолжалась в северо-восточном направлении к Северному Ледовитому океану. На этих обширных территориях относительно мирные племена югра, чуди и самоедов, возможно, и признавали некоторую степень российского сюзеренитета или, по крайней мере, участвовали с ней в прибыльной торговле мехами».

Русские доспехи. Рис. из книги А.В. Висковатова.

Достаточно своеобразное изложение нашей ранней истории, не так ли? Но Николь вообще любит «писать историю крупными мазками». И опять-таки, а ведь ничего здесь для нас обидного нет. Все по нашим же летописям. Тут и неупомянутое им «примучивание» славян со стороны аваров (обров), и дань хазарам, и все тоже вызывающие яростные споры «призвание варягов». И даже то, что культуру волжских булгар он считает более совершенной – оправдано. Ведь они уже были монотеистами, а славяне вплоть до 988 года – язычниками. То есть нигде Д. Николь в своих кратких трактовках не выходит за рамки нашей же официальной истории, основанной на летописных источниках. Читаем дальше…

Русские доспехи. Рис. из книги А.В. Висковатова.

«В ранний период пехота неизбежно доминировала в военных действиях на этой земле леса, болот и рек. Согласно многим источникам, русская пехота Х века часто была хорошо вооружена, почти в византийском стиле. Большие пехотные контингенты состояли из крестьянских ополчений и в XI-XIII веках. Такая пехота широко использовала стрельбу из лука, применяя простые длинные луки, а иногда большие полусоставные луки, покрытые березовой корой. Они могут указывать скорее на скандинавское, чем на византийское влияние даже в районе Киева, хотя наконечники стрел отражали множество стилей и влияний.

Шлем из Чёрной Могилы, Чернигов №4. Русь, X век. ГИМ.

Кто больше на кого влиял?

Скандинавский меч. Один из тех, что во множестве находят на территории России, причем даже в Волге у Казани. Вес 1021 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Тактика воинов Киевской Руси в значительной степени развивалась как ответ на угрозу, которую представляла собой стрельба из лука. Наиболее распространенным приемом боевого построения было размещение пехотинцев в центре: копейщики составляли стену из щитов для защиты пеших лучников, в то время как кавалерия удерживала фланги. Повозки или телеги использовались как для перевозки припасов, так и для строительства полевых укреплений в манера, похожей на ту, которая имела место среди печенегов. Многочисленные лесные укрепления вдоль границы между лесом и степью служили базой для операций против кочевников, и в то же время в них часто находились гарнизоны киевских союзников-кочевников. Форты вдоль восточных границ, лежащие в пределах лесного пояса, также были укомплектованы классом свободных «воинов-фермеров», в социальном положении которых было много общего с более поздними казаками».

Опять-таки ничего умаляющего нашу военную историю и культуру, как мы видим, здесь нет. Все подтверждается материалами раскопок и летописями. Ну, а последний абзац – это просто… краткое описание найденного под Пензой города-крепости «Золотаревское городище».

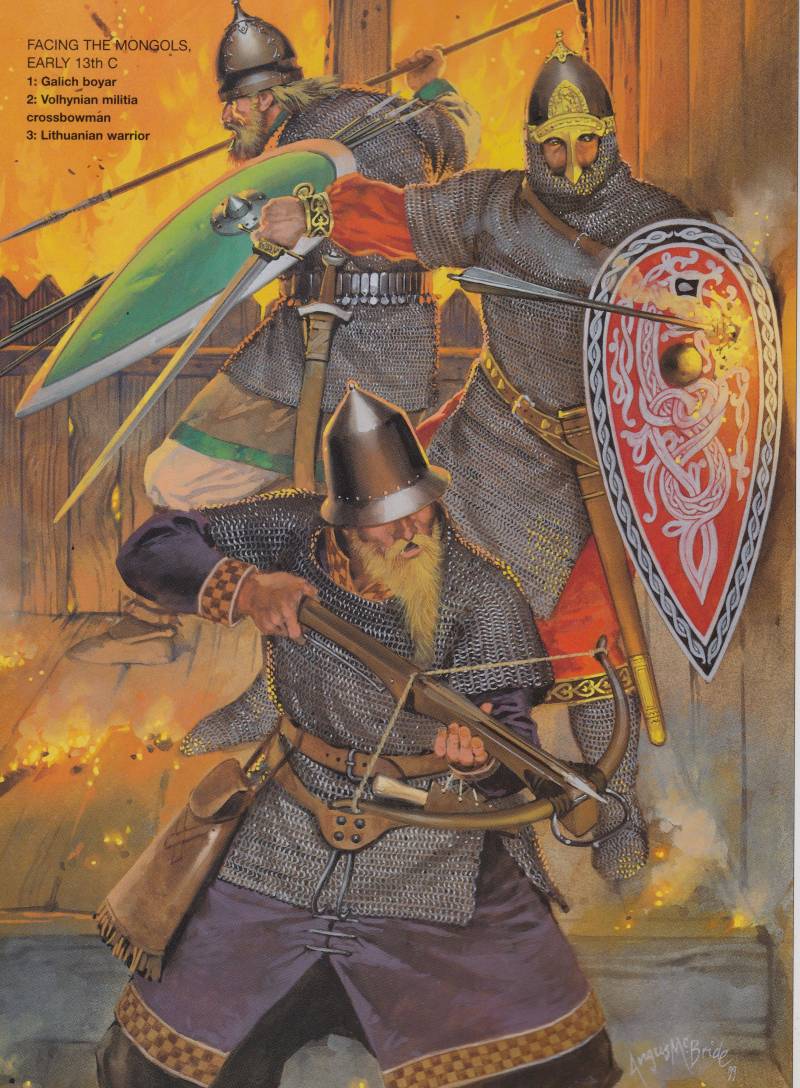

Степень застоя в развитии военного дела на Руси после монгольских нашествий в начале и середине XIII века может быть преувеличена. Во многих отношениях само понятие «застой» может вводить в заблуждение. Русская военная техника в конце XIII и XIV веков отражала угрозу, которую представляет высокоразвитая конная стрельба из лука и конные армии монголов. В других местах Европы и на Ближнем Востоке более совершенные военные технологии оказались неподходящими для борьбы с их тактикой и продолжали демонстрировать свою относительную неполноценность до тех пор, пока турки-османы не были окончательно остановлены совершенно другой формой военной техники у ворот Вены в XVII веке. Однако нельзя отрицать, что в результате монгольских нашествий и последующего навязывания монгольского и золотоордынского сюзеренитета средневековая Россия в значительной степени покинула орбиту европейской военной культуры и перешла на орбиту военной культуры Евразийских степей, тем самым оказавшись в определенной форме военно-технологической изоляции от стран Запада.

Галичский боярин (справа), арбалетчик волынянин (в центре) и литовский воин (слева), начало XIII в.

Находки, находки, находки.

В многовековой борьбе складывалась военная организация славян, возникло и развивалось их военное искусство, которое оказывало влияние на состояние войск соседних народов и государств. Император Маврикий, например, рекомендовал византийской армии широко пользоваться методами ведения войны, применяемыми славянами…

За 800 лет славянские племена в борьбе с многочисленными народами Европы и Азии и с могущественной Римской империей — Западной и Восточной, а затем с Хазарским каганатом и франками отстояли свою независимость и объединились.

Кистень — это короткий ременный кнут с подвешенным на конце железным шаром. Иногда к шару приделывали еще шипы. Кистенем наносили страшные удары. При минимальном усилии эффект был ошеломляющий. Кстати, слово «ошеломить» раньше означало «сильно стукнуть по вражьей черепушке»

И булава, и шестопер свое происхождение ведут от палицы — массивной дубины с утолщенным концом, обычно окованным железом или утыканным большими железными гвоздями, — которая также долгое время была на вооружении русских воинов.

И у тех и у других топор надевался на деревянное топорище с металлическим наконечником. Задняя плоская часть топора называлась обухом, а топорка — обушком. Лезвия топоров были трапециевидной формы.

Большой широкий топор назывался бердыш. Его лезвие — железко — было длинным и насаживалось на длинное же топорище, которое на нижнем конце имело железную оковку, или вток. Бердыши применялись только пехотинцами. В XVI веке бердыши широко использовались в стрелецком войске.

Позднее в русском войске появились алебарды — видоизмененные топоры различной формы, оканчивавшиеся копьем. Лезвие насаживалось на длинное древко (топорище) и часто украшалось позолотой или чеканкой.

Наконечники копий были прекрасно приспособлены для пробивания брони. Для этого они делались узкими, массивными и вытянутыми, обычно четырехгранными.

Наконечники, ромбовидные, лавроволистные или широкие клиновидные, могли использоваться против врага,в места не защищенные доспехами. Двухметровое копье с таким наконечником наносило опасные рваные раны и вызывало быструю гибель противника или его коня.

Копье состояло из древка и лезвия со специальной втулкой, которая насаживалась на древко. В Древней Руси древки называли оскепище(охотничье) или ратовище(боевое). Делали их из дуба, березы или клена, иногда с применением металла.

Лезвие (наконечник копья) называлось пером, а его втулка называлась вток. Оно чаще было цельностальное, однако применялись и технологии сварки из железных и стальных полос, а также цельножелезные.

Сулицей называлось метательное копье с легким и тонким древком длиной до 1,5 метра. Наконечники сулиц черешковые и втульчатые.

Вначале именно щиты служили единственным средством защиты в бою, кольчуги и шлемы появились позже. Самые ранние письменные свидетельства о славянских щитах найдены в византийских рукописях VI в.

По определению выродившихся римлян: «Каждый мужчина вооружен двумя небольшими копьями, а некоторые из них и щитами, крепкими, но труднопереносимыми».

Оригинальной чертой конструкции тяжелых щитов этого периода были иногда проделывавшиеся в их верхней части амбразуры — окошки для обзора. В раннем средневековье ополченцы часто не имели шлемов, поэтому предпочитали скрываться за щитом «с головой».

Согласно легендам, берсерки в боевом неистовстве грызли свои щиты. Сообщения о таком их обычае, скорее всего, вымысел. Но о том, что именно легло в его основу, догадаться нетрудно.

В средние века сильные воины предпочитали не оковывать свой щит железом сверху. Топор все равно не сломался бы от удара о стальную полосу, зато в дереве он мог застрять. Понятно, что щит-топороуловитель должен был быть очень прочным и тяжелым. И его верхняя кромка выглядела «изгрызенной».

Наиболее ранние находки элементов щитов относятся к Х веку. Конечно, сохранились лишь металлические части – умбоны (железная полусфера в центре щита, служившая для отражения удара) и оковки (крепёж по краю щита) – но по ним удалось восстановить облик щита в целом.

По реконструкциям археологов, щиты VIII – X веков имели круглую форму. Позднее появились миндалевидные щиты, а с XIII века известны и щиты треугольной формы.

Древнерусский круглый щит имеет скандинавское происхождение. Это позволяет использовать для реконструкции древнерусского щита материалы скандинавских могильников, например, шведского могильника Бирка. Только там найдены остатки 68 щитов. Они имели круглую форму и диаметр до 95 см. В трех образцах было возможным определение породы дерева поля щита – это клен, пихта и тис.

Также установили породу и для некоторых деревянных рукоятей – это можжевельник, ольха, тополь. В некоторых случаях были найдены металлические рукояти из железа с бронзовыми накладками. Подобная накладка была найдена и на нашей территории – в Старой Ладоге, сейчас она хранится в частной коллекции. Также, среди останков как древнерусских, так и скандинавских щитов, были найдены кольца и скобы для ременного крепления щита на плече.

Шлемы (или шеломы) являются видом боевого наголовья. На Руси первые шлемы появились в IX – X вв. В это время они получили свое распространение в Передней Азии и в Киевской Руси, однако в Западной Европе являлись редкостью.

Появившиеся позднее в Западной Европе шлемы были более низкими и скроенными по голове в отличие от конических шлемов древнерусских воинов. Кстати, коническая форма давала большие преимущества, так как высокий конический кончик не давал нанести прямого удара, что важно в районах конно-сабельного боя.

Шлем «норманнскког типа»

Шлемы, найденные в захоронениях IX – X вв. имеют несколько типов. Так один из шлемов из Гнездовских курганов (Смоленщина) был полусферической формы, стянутый по бокам и по гребню (ото лба к затылку) железными полосками. Другой шлем из тех же захоронений имел типично азиатскую форму – из четырех склепанных треугольных частей. Швы прикрывались железными полосами. Присутствовали навершие и нижний обод.

Коническая форма шлема пришла к нам из Азии и называется «норманнским типом». Но вскоре она была вытеснена «черниговским типом». Он отличается большей шаровидностью – имеет сфероконическую форму. Сверху присутствуют навершия с втулками для плюмажей. Посередине они укреплены накладками с шипами.

Шлем «черниговского типа»

По древнерусским понятиям, собственно боевое одеяние, без шлема, и называлось доспехами; позднее этим словом стало называться все защитное снаряжение воина. Кольчуге долгое время принадлежало бесспорное первенство. Она использовалась на протяжении X—XVII веков.

Кроме кольчуг на Руси была принята, но до XIII века не преобладала защитная одежда из пластин. Пластинчатые брони существовали на Руси с IX по XV век, чешуйчатые — с XI по XVII век. Последний вид доспехов отличался особой эластичностью. В XIII веке распространяется ряд таких усиливающих защиту тела деталей, как поножи, наколенники, нагрудные бляхи (Зерцало), наручни.

Для усиления кольчуги или панциря в XVI—XVII веках в России применялись дополнительные доспехи, которые надевались поверх брони. Эти доспехи именовались зерцалами. Они состояли в большинстве случаев из четырех крупных пластин — передней, задней и двух боковых.

Пластины, вес которых редко превышал 2 килограмма, соединялись между собой и скреплялись на плечах и боках ремнями с пряжками (наплечниками и нарамниками).

Зерцало, отшлифованное и начищенное до зеркального блеска (отсюда и название доспехов), часто покрытое позолотой, украшенное гравировкой и чеканкой, в XVII веке чаще всего имело уже чисто декоративный характер.

В XVI веке на Руси получают широкое распространение кольчатый панцирь и нагрудные доспехи из соединенных вместе колец и пластин, расположенных наподобие рыбьей чешуи. Такие доспехи называли бахтерец.

Собирался бахтерец из расположенных вертикальными рядами продолговатых пластин, соединенных кольцами с коротких боковых сторон. Боковые и плечевые разрезы соединялись с помощью ремней и пряжек. К бахтерцу наращивали кольчужный подол, а иногда — ворот и рукава.

Средний вес таких доспехов достигал 10—12 килограммов. В это же время щит, утратив свое боевое значение, становится парадно-церемониальным предметом. Это относилось и к тарчу — щиту, навершие которого представляло собой металлическую руку с клинком. Такой щит применялся при обороне крепостей, но встречался крайне редко.

Бахтерец и щит-тарч с металлической «рукой»

В IX—X веках шлемы делались из нескольких металлических пластин, соединявшихся между собой заклепками. После сборки шлем украшался серебряными, золотыми и железными накладками с орнаментом, надписями или изображениями.

В те времена был распространен плавно изогнутый, вытянутый кверху шлем со стержнем наверху. Шлемов такой формы Западная Европа не знала совершенно, но они были широко распространены как в Передней Азии, так и на Руси.

В XI—XIII веках на Руси были распространены шлемы куполообразной и сфероконической формы. Наверху шлемы часто оканчивались втулкой, которая иногда снабжалась флажком — яловцом. В раннее время шлемы делались из нескольких (двух или четырех) частей, склепанных между собой. Бывали шлемы и из одного куска металла.

Необходимость усиления защитных свойств шлема привела к появлению крутобоких куполовидных шлемов с носом или маской-личиной (забралом). Шею воина укрывала сетка-бармица, сделанная из тех же колец, что и кольчуга. Она прикреплялась к шлему сзади и с боков. У знатных воинов шлемы отделывались серебром, а иногда были целиком позолоченные.

Наиболее раннее появление на Руси наголовий с круговой кольчужной бармицей, привешенной к венцу шлема, а спереди пришнурованной к нижнему краю стальной полумаски, можно предполагать не позднее 10 столетия.

В конце XII — начале XIII века в связи с общеевропейской тенденцией к утяжелению оборонительных доспехов на Руси появляются шлемы, снабженные маской-личиной, защищавшей лицо воина как от рубящих, так и от колющих ударов. Маски-личины снабжались прорезями для глаз и носовыми отверстиями и закрывали лицо либо наполовину (полумаска), либо целиком.

С XII века начинается постепенное утяжеление вооружения как всадника, так и пехотинца. Появляются массивная длинная сабля, тяжелый меч с длинным перекрестием и иногда полуторной рукоятью. Об усилении защитного вооружения свидетельствует распространившийся в XII веке прием таранного удара копьем.

Утяжеление снаряжения не было значительным, ибо сделало бы русского ратника неповоротливым и превратило бы его в верную мишень для степного кочевника.

Численность войска Древнерусского государства достигала значительной цифры. По данным летописца Льва Диакона, в походе Олега на Византию участвовала рать в 88 тысяч человек, в походе в Болгарию Святослав имел 60 тысяч человек. В качестве командного состава рати руссов источники называют воевод и тысяцких. Рать имела определенную организацию, связанную с устройством русских городов.

Город выставлял «тысячу», делившуюся на сотни и десятки (по «концам» и улицам). «Тысячей» командовал избиравшийся вечем тысяцкий, впоследствии тысяцкого назначал князь. «Сотнями» и «десятками» командовали выборные сотские и десятские. Города выставляли пехоту, которая в это время была главным родом войск и разделялась на лучников и копейщиков. Ядром войска являлись княжеские дружины.

В X веке впервые применяется термин «полк» как название отдельно действующего войска. В «Повести временных лет» за 1093 год полками называются войсковые отряды, приведенные на поле сражения отдельными князьями.

Постепенно вырабатывалась система взысканий и поощрений. По более поздним данным, за военные отличия и заслуги выдавались золотые гривны (шейные обручи).

Золотая гривна и золотые пластины-обивки деревянной чаши с изображением рыбы