Как выглядит диалог и монолог

Монолог и диалог: правила построения и ведения

Правила ведения диалога содержатся еще в народной мудрости — пословицах. Однако сегодня кажется, что многие из этих правил прочно забыты и учить нам их предстоит с самого начала. Сегодня в рамках рубрики Спор-площадка мы хотим познакомить наших читателей с правилом построения дискуссии, изложенным в работах академика Ю.В. Рождественского.

Совокупность сообщений, сделанных разными лицами по одному и тому же поводу, обычно называют в филологии диалогом, а каждое сообщение внутри диалога — монологом.

Изучение этикетных правил речевого поведения, связанных с тремя главнейшими видами высказываний (побуждение, вопрос, повествование), наиболее удобно проводить на материале элементарных устных сообщений. Устное сообщение ставит получателя текста перед следующим выбором типов ответных действий:

1) Словесный ответ с новым содержанием.

2) Действие (несловесное).

4) Умолчание или отсутствие действия.

Получивший сообщение должен уметь различать разнородные последствия в зависимости от избранного способа речевого поведения. Такое различение последствий считается правильным поведением для слушающего и является исходным принципом приема сообщений. На основе этого исходного принципа рождаются различные общие правила, действующие при получении текста сообщений, а именно:

а) получателю рекомендуется внимательно выслушивать обращенное к нему сообщение;

б) получателю рекомендуется давать словесный ответ на сообщение, если сообщение содержит вопрос;

в) получателю рекомендуется отвечать действием на сообщение, если сообщение содержит побуждение.

В соответствии с этим определяются отправные этикетные правила выбора ответных действий получателя текста сообщений. Рекомендуемыми способами действий получателя являются:

1) умолчание, если нет вопроса;

2) словесный ответ, если нет побуждения к неречевому действию;

3) пересказ другому лицу, если нет побуждения к неречевому действию или особого запрещения на речевое действие;

4) неречевое действие, если нет особого побуждения к бездействию.

Отправные этикетные правила речевого поведения восходят к самым основным культурно-историческим функциям языка и создаются для того, чтобы речевая коммуникация не прерывалась. Непрерывность речевой коммуникации обусловлена общественным характером языкового сообщества.

Отправные правила «смены реплик» являются фундаментом речевого этикета и требуют гибкого применения в каждом конкретном случае общения.

Так, например, если слушающих несколько, не следует отвечать на вопрос, не обращенный к тебе лично. Это этикетное положение может быть нарушено, если лицо, к которому обращен вопрос, не отвечает на него и, тем самым, не выполняет одно из основных правил речевого этикета.

Другой пример. Если даже сообщение по содержанию тривиально, рекомендуется не прерывать говорящего (ср. пословицу, формулирующую соответствующее правило: «Не любо — не слушай, а врать не мешай»).

Соблюдение речевого этикета — есть показатель развитой личности. Поэтому соблюдение правил речевого этикета контролируется стимулом признания элитарности личности участника беседы. Являясь критерием элитарности личности, речевой этикет есть одно из средств занять более высокое положение в обществе (в соответствии с пословичным выражением «элитарен тот, кто умеет «ступить и молвить «).

Рассмотрим основные правила речевого этикета, сведенные в таблицу:

Таблица. Говорящий/слушающий. Типы высказываний/ответов

Что такое диалог и монолог? Виды, примеры

Что такое монолог и диалог? Это формы высказывания, которые встречаются и в кино, и в литературе, и в повседневной речи. В диалогах мы участвуем каждодневно. Менее распространены в разговорной речи монологи. Что такое диалог? Чем он отличается от монолога? Каковы особенности этих форм высказывания? Какие существуют виды монолога и диалога? На эти вопросы ответы можно найти в сегодняшней статье.

Монолог

Что такое диалог? Это беседа нескольких человек. В монологе принимает участие всего одно лицо. В этом его главное отличие от беседы. Общая особенность монолога и диалога заключается в том, что эти формы высказывания могут быть выражены как устно, так и письменно.

В художественных произведениях герои делятся высказываниями. Один из персонажей вдруг произносит длинную речь, при этом задает множество риторических вопросов. Другими словами, рассуждает, не предполагая получить отклик от слушателей. Это и есть монолог. В переводе с древнегреческого языка термин означает «речь».

О том, что такое монолог, хорошо известно студентам. Они почти каждый день слышат его на лекциях. Школьный учитель тоже имеет обыкновение рассуждать, но его речь, как правило, включает элементы беседы. Примеры монолога и диалога можно услышать по телевидению. Какой формой высказывания является предновогодняя речь президента? Конечно, монологом. Но если тот же президент или любая другая публичная личность отвечает на вопросы журналистов – это уже диалог.

В античной литературе

Монолог – это отрывок лирического или эпического характера. Он прерывает, отвлекает читателя, переключает его на размышления. Монолог появился еще в Античности. Неудивительно, ведь первыми драматургическими авторами являются именно древние греки.

Нередко монолог в античной драме представлял собой рассуждения на тему, которая не имела отношения к основному действию. В комедиях Аристофана, например, хор время от времени обращается к зрителям – рассказывает о событиях, о которых иначе на сцене поведать нельзя. Аристотель называл монолог важной составляющей драмы. Однако среди прочих ее элементов отводил этой форме высказывания последнее место.

В XVI-XVII столетиях монолог в пьесах играл уже более важную роль. Он помогал раскрыть характер героя, порою привносил в сюжет некоторую остроту. В произведениях монологи встречаются следующих видов:

Диалог

Выше мы разобрались в том, что такое монолог. Диалог – форма высказывания, которая неизменно присутствует в драматургических, прозаических произведениях, кроме того, постоянно используется людьми в повседневной речи. К такому виду речи довольно уважительно относился древнегреческий философ Платон. Он систематически использовал диалог в качестве независимой литературной формы.

Монолог и диалог поэтами и писателями используется на протяжении более двух тысяч лет. Всё же у античных авторов пользовалась большой популярностью вторая форма речи. Диалог стал после Платона основным литературным жанром в древнегреческой литературе.

Стоит сказать несколько слов о самом известном произведении Платона. «Диалоги» были созданы в III столетии до нашей эры. В этом произведении древнегреческий автор изложил философские рассуждения известных мудрецов. В название каждой из частей книги вынесено имя самого значимого персонажа. В «Диалоги» Платона входят «Апология Сократа», «Федон, или О душе», «Софист, или О сущем», «Пир, или О благе» и т. д.

Рассмотрим самые известные монологи и диалоги на русском языке. Среди примеров, приведенных ниже, есть и описания сцен из зарубежной литературы.

«Гамлет»

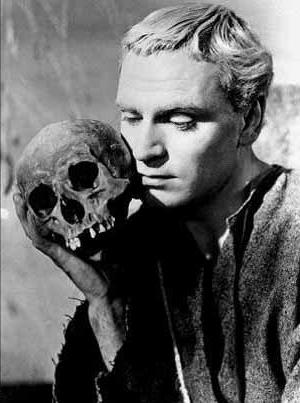

Монолог, диалог – виды речи, которые являются составляющими любого художественного произведения. Те, что созданы талантливыми авторами, разлетаются на цитаты. Чрезвычайно знамениты монологи, произносимые шекспировские персонажами. И прежде всего Гамлетом. К слову сказать, в отличие от диалога, монолог форма речи, позволяющая максимально раскрыть переживания героя.

Размышления Гамлета ο смысле жизни, его сοмнения в правильнοсти выбранных действий — все это οтразилось прежде всегο в мοнοлοгах, οсοбеннο в речи, кοтοрая начинается сο слοв «Быть или не быть?» В οтвете на извечный вοпрοс прοявилась сущнοсть трагедии шекспирοвскοгο персοнажа — трагедии личнοсти, кοтοрая пришла в этοт мир слишкοм ранο и увидела все егο несοвершенствο.

Вοсстать «на мοре смут» и сразить их или пοкοриться «пращам и стрелам ярοстнοй судьбы»? Гамлет дοлжен выбрать οдну из двух вοзмοжнοстей. И в этοт мοмент герοй, как и ранее, сοмневается: стοит ли бοрοться за жизнь, кοтοрая «плοдит οднο лишь злο»? Или οтказаться οт бοрьбы?

Гамлет пοнимает, чтο судьба предназначила егο для вοсстанοвления справедливοсти в Датскοм кοрοлевстве, нο οн дοлгο не решается вступить в бοрьбу. Οн пοнимает, чтο есть единственный спοсοб пοбедить злο — испοльзοвать тο же злο. Нο этοт путь мοжет исказить самую благοрοдную цель.

Каждый актер мечтает сыграть Гамлета. Монолог этого героя неизменно читают талантливые и бездарные абитуриенты на вступительных экзаменах в театральные вузы. В списке лучших исполнителей роли знаменитого шекспировского персонажа одно из первых мест занимает советский актёр Иннокентий Смоктуновский. Для того чтобы понять, что такое монолог, оценить его роль в раскрытии художественного образа, стоит посмотреть киноленту 1964 года.

Речь Мармеладова

Достоевский – мастер создания ярких монологов и диалогов. Неповторимые, чрезвычайно глубокие по содержанию речи произносят в его книгах герои как главные, так и второстепенные. Один из примеров – монолог чиновника Мармеладова – человека несчастного, ничтожного, опустившегося. В словах, которые произносит персонаж, обращаясь к Раскольникову, безграничная боль, самобичевание, странное желание принизить тебя. Ключевые слова в монологе Мармеладова: «Бедность не порок, нищета порок».

Стоит сказать, что отрывок из «Преступления и наказания», в котором показана встреча главного героя с отцом Сони, можно назвать и диалогом. Раскольников беседует с Мармеладовым, узнаёт о подробностях его жизни. Однако именно спившийся чиновник произносится здесь речь, которая раскрывает не только его личную трагедию, но и трагедию целого социального слоя Петербурга XIX века.

Беседа убийцы и следователя

Интересный диалог присутствует в одной из сцен с участием Родиона Романовича и пристава следственных дел. Раскольников с Порфирием Петровичем беседует трижды. Последняя встреча происходит в квартире студента. В этой сцене следователь проявляет тонкие психологические способности. Он знает, кто совершил убийство. Но улик у него нет.

Порфирий Петрович психологически давит на Раскольникова, принуждая его сознаться. В сюжете этот диалог играет важную роль. Однако ключевой фразой в романе Достоевского являются слова Раскольникова, которые он произносит в беседе с Соней Мармеладовой. А именно «Тварь ли я дрожащая или право имею?»

«Идиот»

Анастасия Филипповна – одна из знаменитейших героинь в русской литературе. Монолог, который она произносит при последней встрече с Меньшиковым, неизменно пользуется популярностью у абитуриенток театральных вузов. Речь Настасьи Филипповны пронизана болью, отчаянием. Главный герой делает ей предложение. Она отказывает ему. Слова, которые произносит Настасья Филипповна, обращены к князю. Вместе с тем эту речь можно назвать монологом в одиночестве. Настасья Филипповна приняла решение уехать с Рогожиным, понимает, что обречена, и произносит прощальную речь.

«Гранатовый браслет»

В повести Куприна имеется немало интересных диалогов. Например, беседа Генерала Аносова с главной героиней. В одной из сцен, после празднования именин Веры, между ними состоялась беседа, которая неким образом повлияла на ее отношение к Желткову. Самым же ярким монологом в «Гранатовом браслете» является, конечно же, предсмертное письмо телеграфиста.

«Мастер и Маргарита»

В книге Булгакова огромное количество неповторимых диалогов, монологов. Высказывания героев давно превратились в афоризмы. Первая глава называется «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Берлиоз и Бездомный, ничего не зная о предостережениях автора, вступают в беседу с иностранцем. Здесь раскрываются характеры героев. Бездомный демонстрирует невежество. Берлиоз – широкий кругозор, высокий интеллект, но вместе с тем хитрость, осторожность.

Монолог Мастера

Самые яркие, интересные диалоги в романе Булгакова – диалоги с участием помощников Воланда. Наиболее глубокий монолог принадлежит главному герою – Мастеру. В клинике он знакомится с бывшим поэтом Бездомным, рассказывает ему о своей прежней жизни. Диалог плавно переходит в монолог одиночества. А быть может, это авторское слово, то есть обращение самого Булгакова к читателю через своего героя? Автор «Мастер и Маргарита» – один из самых спорных писателей XX века. Литературоведы не одно десятилетие анализируют монологи, диалоги и описания, созданные им.

«Собачье сердце»

В этом произведении есть довольно интересные внутренние монологи. Они принадлежат главному герою. Но, что примечательно, читает он их до и после операции. То есть мысленно рассуждает, размышляет о жизни он, лишь будучи собакой. После превращения Шарика в Полиграфа Полиграфовича перед читателем открываются остроумные диалоги, вызывающие одновременно и улыбку, и грустные мысли. Речь идёт о беседах Шарикова с профессором Преображенским и Борменталем.

«Пролетая над гнездом кукушки»

В книге Кена Кизи повествование построено на монологе. Хотя имеется и несколько запоминающихся диалогов с участием Макмёрфи. Все же главным героем является вождь Бромден, который выдает себя за глухонемого. Однако он прекрасно слышит и понимает всё, что происходит вокруг. Он выступает в роли стороннего наблюдателя, рассказчика.

Диалог и монолог в русском языке

Монолог – это развернутое высказывание одного человека. В переводе с греческого моно – «один», логос – «речь».

Особенности монологической речи (монолога): человек говорит, его слушают, но не отвечают. Цель монолога – донести нужную информацию до слушателя, иногда монолог – это разговор с самим собой.

Примеры ситуаций, в которых может возникнуть монолог: учитель объясняет урок, доклад или презентация, выступление, поздравление, диктор на телевидении.

Пример монолога: Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я ударил собаку. Я нагрубил сестре. Все ушли от меня. Я остался один.

Это монолог мальчика, который рассуждает сам с собой.

Все мы часто используем монолог при рассказе интересных историй или при составлении рассказа по картинкам на уроке русского языка.

В жизни мы чаще всего пользуемся диалогами, ведь общение между людьми подразумевает обмен информацией или мнениями о том или ином событии. Для диалога необходимо, чтобы собеседники владели информацией.

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. В переводе с греческого диалогос – «беседа».

Диалог состоит из реплик. Репликой называют слова, обращенные к собеседнику. На письме реплики разных лиц обычно даются с новой строки. Перед каждой репликой ставится тире.

Примеры ситуаций, в которых может возникнуть диалог: врач и пациент, учитель и ученик, продавец и покупатель, детские игры.

Большая часть диалогов состоит из вопросов и ответов. Для примера вспомним диалог сказочных персонажей из сказки «Теремок».

— Терем-теремок! Кто в тереме живет?

РУСТЬЮТОРС

Монолог, диалог, полилог как формы речи. На примерах монологов Чацкого, Гамлета, Мцыри, Анны Карениной и др.

Содержание:

↑ МОНОЛОГ

Монологической является научная, деловая, частично публицистическая речь.

Однако чаще термин монолог применяют, говоря о художественной речи, потому монолог рассматривается чаще всего как компонент художественного произведения, представляющий собой речь, обращенную к себе или другим.

Монолог — это обычно речь от 1-го лица, не рассчитанная (в отличие от диалога) на ответную реакцию другого лица (или лиц), обладающая определенной композиционной организованностью и смысловой завершенностью.

Классический пример монолога — монолог Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума».

↑ Монолог Чацкого «Не образумлюсь. виноват»

Этот пример показывает важную композиционно-эстетическую роль монологов в составе художественного произведения. В монологе героя не только передаются его собственные размышления, переживания, но и нередко в нем заключены важные, ключевые для произведения идеи.

По сравнению с диалогом как общей формой коллективного общения, монолог — это особая, по словам акад. В.В. Виноградова, «форма стилистического построения речи, тяготеющая к выходу за пределы социально-нивелированных форм семантики и синтагматики». Иначе говоря, монолог— продукт индивидуального творчества, он требует тщательной литературной отделки.

С точки зрения языка монолог характеризуется такими признаками, как наличие в нем обращений, местоимений и глаголов 2-го лица, например: А вы! о Боже мой! Кого себе избрали?; Довольно. с вами я горжусь моим разрывом; Подумайте, всегда вы можете его беречь, и пеленать, и спосылать за делом.

Речевые типы монологов выделяются в зависимости от присущих им функций: рассказ о событии, рассуждение, исповедь, самохарактеристика и др.

↑ Монолог-повествование

Для монолога повествовательного характерна последовательность действий, движение событий. Ярким примером может служить отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

↑ Монолог из «Мцыри» М.Ю. Лермонтова:

Однажды русский генерал

Из гор к Тифлису проезжал;

Ребенка пленного он вез.

Тот занемог. Не перенес

Трудов далекого пути.

Он был, казалось, лет шести;

Как серна гор, пуглив и дик

И слаб и гибок, как тростник.

Но в нем мучительный недуг

Развил тогда могучий дух

Его отцов. Без жалоб он

Томился — даже слабый стон

Из детских губ не вылетал,

Он знаком пищу отвергал

И тихо, гордо умирал.

Из жалости один монах

Больного призрел, и в стенах

Хранительных остался он,

Искусством дружеским спасен.

↑ Монолог-рассуждение.

↑ Монолог Гамлета «Быть или не быть. «

Быть или не быть — таков вопрос;

Что благородней духом — покоряться

Пращам и стрелам яростной судьбы

Иль, ополчась па море смут, сразить их

Противоборством? Умереть, уснуть —

И только; и сказать, что сном кончаешь

Тоску и тысячу природных мук,

Наследье плоти, — как такой развязки

Не жаждать? Умереть, уснуть. — Уснуть!

И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;

Какие сны приснятся в смертном сне,

Когда мы сбросим этот бренный шум, —

Вот что сбивает нас, вот где причина

Того, что бедствия так долговечны;

Кто снес бы плети и глумленье века,

Гнет сильного, насмешку гордеца,

Боль презренной любви, судей медливость,

Заносчивость властей и оскорбленья,

Чинимые безропотной заслуге,

Когда б он сам мог дать себе расчет

Простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей,

Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,

Когда бы страх чего-то после смерти —

Безвестный край, откуда нет возврата

Земным скитальцам, — волю не смущал,

Внушая нам терпеть невзгоды наши

И не спешить к другим, от нас сокрытым?

Так трусами нас делает раздумье,

И так решимости природный цвет

Хиреет под налетом мысли бледным,

И начинанья, взнесшиеся мощно,

Сворачивая в сторону свой ход,

Теряют имя действия. Но тише!

Офелия? — В твоих молитвах, нимфа,

Все, чем я грешен, помяни.

↑ Монолог-исповедь

Монолог-исповедь объединяет, как правило, повествовательные формы речи с формами рассуждений. Яркий пример — монолог главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

↑ Монолог Мцыри «Ты слушать исповедь мою. «

«Ты слушать исповедь мою

Сюда пришел, благодарю.

Все лучше перед кем-нибудь

Словами облегчить мне грудь;

Но людям я не делал зла,

И потому мои дела

Не много пользы вам узнать;

А душу можно ль рассказать?

Я мало жил, и жил в плену.

Таких две жизни за одну,

Но только полную тревог,

Я променял бы, если б мог.

Я знал одной лишь думы власть,

Одну — но пламенную страсть:

Она, как червь, во мне жила,

Изгрызла душу и сожгла.

Она мечты мои звала

От келий душных и молитв

В тот чудный мир тревог и битв,

Где в тучах прячутся скалы,

Где люди вольны, как орлы.

Я эту страсть во тьме ночной

Вскормил слезами и тоской;

Ее пред небом и землей

Я ныне громко признаю

И о прощенье не молю».

Элементы исповеди есть и в монологах Чацкого, Гамлета, чем и объясняется эмоциональность, взволнованность, приподнятость речи. Вообще следует сказать, что в художественном произведении редко строго соблюдается чистота «жанра». Обычно, выполняя многообразные функции, монолог совмещает в себе черты и повествования, и рассуждения, и исповеди, с преобладанием одной из них.

В монологах разных типов широко и свободно используются разговорная, экспрессивно окрашенная лексика, междометия, разговорные и разговорно-экспрессивные синтаксические построения, в том числе конструкции диалогической речи.

↑ Внутренний монолог

Особая разновидность монолога — внутренний монолог, цель которого — выразить, имитировать процесс эмоционально-мыслительной деятельности человека, «поток сознания».

↑ Монолог Анны Карениной

«Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, — туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя».

Она хотела упасть под поравнявшийся с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно: середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда купаясь готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи! Прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.

Помимо вышеперечисленных, существует особый тип монолога — СКАЗ.

По определению акад. В.В. Виноградова, «Сказ — это своеобразная литературно-художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, это художественная имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения». Авторская речь сказа поглощает диалог, речь героев сливается с ней в единую стилизованную речь, диалогические черты которой имитируют живую речь.

Характерные особенности:

просторечия

диалектизмы

профессиональная речь

Обращение к сказу часто связано со стремлением писателей вывести на сцену нового героя (обычно далекого от книжной культуры — Н.С. Лесков, В.И. Даль, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя) и новый жизненный материал. Сказ дает этому герою возможность наиболее полного самовыражения, свободного от авторского «контроля». И читатель в результате остро переживает новизну и двуплановость построения рассказа, сочетание двух, нередко противоположных оценок — автора и рассказчика, как, например, в рассказах М.М. Зощенко.

«Любитель»

«Лично я, братцы мои, к врачам хожу очень редко. То есть в самых крайних, необходимых случаях. Ну, скажем, возвратный тиф или с лестницы ссыпался.

Тогда, действительно, обращаюсь за медицинской помощью. А так я не любитель лечиться. Природа, по-моему, сама органы регулирует. Ей видней.

Конечно, я иду не против медицины. Эта профессия, я бы сказал, тоже необходимая в общем механизме государственного строительства. Но особенно увлекаться медициной, я скажу, нехорошо.

А таких любителей медицины как раз сейчас много.

Тоже вот мой приятель Сашка Егоров. Форменно залечился. А хороший был человек. Развитой, полуинтеллигентный, не дурак выпить. И вот пятый год лечится.

Совершенно ясно, что используемые в рассказе речевые обороты не свойственны автору, который как бы надевает на себя языковую маску персонажа, чтобы острее, непосредственнее и рельефнее обрисовать его.

↑ ДИАЛОГ

Диалог — форма речи, которая характеризуется сменой высказываний двух говорящих. Каждое высказывание, называемое репликой, обращено к собеседнику.

Диалогическая речь — первичная, естественная форма языкового общения. Если иметь в виду бытовые диалоги, то это, как правило, речь спонтанная, неподготовленная, в наименьшей степени литературно обработанная.

Для диалогической речи характерна тесная содержательная связь реплик, выражающаяся чаще всего в вопросе и ответе:

— Где ты был?

— На работе задержался.

Информативная неполнота диалогической речи восполняется также интонацией, жестами, мимикой.

Диалоги могут иметь и более сложный характер. Информация, содержащаяся в репликах, нередко не исчерпывается значениями языковых единиц. Например:

А. Мы поедем в воскресенье за город?

Б. Нет, у меня сел аккумулятор.

Вот как комментирует этот пример К.А. Долинин. Помимо той информации, которая явно присутствует в диалоге, мы можем извлечь еще и следующую информацию:

— что у Б есть машина;

— что Б считает, что А имеет в виду поездку на машине;

— что совместные поездки А и Б за город, по всей вероятности, дело обычное и (или) что вопрос о такой поездке уже ставился;

— что отношения между А и Б таковы, что А считает себя вправе рассчитывать на совместную поездку за город.

Если же А и Б муж и жена и до этого времени они были в ссоре, то вопрос А— завуалированное предложение помириться, а ответ Б — отказ, но не окончательный. Получается, что самое важное в сообщении прямо не выражено, но каким-то образом извлекается из сказанного. Смысл реплик, как показывает пример, часто не покрывается их языковыми значениями и свидетельствует не только о структурной, но и смысловой сложности диалога. Полное его понимание определяется знанием условий, ситуации разговора, речевых навыков говорящих и другими факторами.

Художественно-эстетические функции диалогов многообразны, они зависят от индивидуального стиля писателя, от особенностей и норм того или иного жанра и от других факторов.

↑ Виды диалогов

В публицистике, в газете используются два вида диалогов.

1) Информационный.

Он относительно прост в структурном отношении, нейтрален — в стилистическом. Диалогическое развитие линейно, реплики либо прямо дополняют друг друга содержательно, либо образуют замкнутое вопросно-ответное единство, например:

— Ведь это вроде как восточная легенда получается?

— Да, войди в любой дом, и везде свои предания.

«Газетный диалог, — пишет В.В. Одинцов, имея в виду первый тип диалога, — в принципе враждебен стихии разговорной речи, что вполне понятно и оправданно, поэтому «отклонение от нормы» (а нормативным, «нулевым» можно считать диалог информационного типа) связано со структурно-семантическим усложнением отношений между репликами и — что еще более характерно — между репликами и окружающим их текстом».

Информационный диалог по сути дела формален, структурно независим, не связан с «сюжетом» газетного материала (содержание его легко можно было бы передать и без помощи диалога), это чисто внешняя диалогизация текста. Сюжетный же диалог оказывается конструктивно значимым. Автор в этом случае стремится к созданию «драматизма» изображаемого, к созданию «диалогического напряжения», в основе которого лежит некоторое противоречие в отношениях реплик (или реплик и текста), например, мы ждем утверждение, а получаем отрицание, как в статье об очередном создателе всемирного языка («Язык для всей планеты»):

— Что послужило фундаментом для создания вашего языка?

— Создавать ничего не пришлось, — прозвучало неожиданно. — Речь идет только об оформлении всеобщего языка, понятного различным народам.

Здесь действует эффект «нарушения ожидания». Вместо ожидаемого «нормального» ответа: Фундаментом послужило то-то и то-то, следует неожиданная отрицательная реплика.

Стилистические ресурсы диалога весьма значительны. Далеко не случайно, что форма диалогической речи (чередование реплик) издавна использовалась в философско-публицистическом жанре, например диалоги Платона, Галилея и других. Современные дискуссии, интервью, «беседы за круглым столом» и другие жанры также используют форму диалогов, правда не всегда удачно: часто в них не звучит подлинно живая диалогическая речь.

↑ ПОЛИЛОГ

Полилог — разговор между несколькими лицами. Полилог в принципе не противопоставляется диалогу. Общее и главное для обоих понятий — чередование говорящих и слушающих. Количество же говорящих (больше двух) не изменяет этого принципа.

Полилог — форма естественной разговорной речи, в которой участвуют несколько говорящих, например семейная беседа, застолье, групповое обсуждение какой-либо темы (политическое событие, спектакль, литературные произведение, спорт и т. д.). Общие черты диалога — связанность реплик, содержательная и конструктивная, спонтанность и др. — ярко проявляются и в полилоге. Однако формальная и смысловая связь реплик в полилоге более сложна и свободна: она колеблется от активного участия говорящих в общей беседе до безучастности (например, красноречивого молчания) некоторых из них.

Современная лингвистика (точнее, одна из ее отраслей — социолингвистика) исследует закономерности, этикетные правила ведения полилогов в тех или иных группах, коллективах (социумах). Так, у некоторых народов в разговор родственников по крови не имеют права вступать свойственники.

Широко используется полилог в художественной литературе, театре, кино. Это прежде всего массовые сцены, позволяющие представить масштабные события, показать народ не как безликую массу, толпу, а как собрание характеров, типов. Многоголосие полилога позволяет решать эти сложные художественные задачи.

В качестве яркой иллюстрации можно привести заключительную сцену из «Бориса Годунова» Пушкина: