Как выглядит эхинококк под микроскопом

Эхинококкоз

Эхинококкоз является редким паразитарным заболеванием, обладающее хроническим протеканием болезни. Данное паразитарное заболевание начинается после того, как лечинка ленточного гельминта Echinococcus granulosus попадает внутрь организма человека и разрушает практически все органы больного, а также развивает в тканях организма паразитарную кисту.

Среди видов эхинококкоза различают несколько видов, к ним относятся:

1) Однокамерный, когда заболевание было вызвано Echinococcus granulosus;

2) Многокамерный, когда болезнь развивается после того, как в организм пациента попал Echinococcus multilocularis;

Однако, существует и другая классификация эхинококкоза.

1) Гидатиозный (однокамерный), когда заболевание затрагивает печень;

2) Альвеолярный (многокамерный), когда идет разрушение легких.

Также, специалисты, по локализации, выделяют следующие виды данного заболевания:

Для эхинококкоза характерны следующие стадии:

1 стадия – латентная. Начинается в момент попадания в организм человека паразита и заканчивается проявление субъективных признаков заболевания;

2 стадия – начало болезни. Характерно развитие слабовыраженных, в основном, субъективных расстройств;

3 стадия – активная. Симптомы заболевания становятся резко выраженными;

4 стадия – осложнения. Происходит развитие различных осложнений, при отсутствии лечения.

Согласно классификации А. В. Мельникова, у эхинококкоза выделяют следующие стадии:

Эхинококкоз

Эхинококкоз – это паразитарная инвазия личиночной стадией ленточного гельминта эхинококка, протекающая с поражением внутренних органов (печени, легких, сердца, головного мозга и др.) и образованием в них эхинококковых кист. Неспецифические симптомы эхинококкоза включают слабость, крапивницу, преходящее повышение температуры; специфические зависят от места локализации паразита и могут быть представлены локальными болями, тошнотой, желтухой, кашлем, очаговой неврологической симптоматикой, кардиалгией, аритмией и пр. Диагностика эхинококкоза основывается на данных инструментальных исследований (рентгена, сцинтиграфии, УЗИ, КТ) и серологических проб. Лечение эхинококкоза хирургическое.

МКБ-10

Общие сведения

Эхинококкоз – гельминтное заболевание из группы цестодозов, вызываемое паразитированием в организме человека эхинококка в стадии онкосферы. В мире наибольшая заболеваемость эхинококкозом отмечается в Австралии, Новой Зеландии, Северной Африке, Южной Америке, Южной Европе, Центральной Азии. В России гельминтоз встречается в Поволжье, Приуралье, Ставропольском и Краснодарском крае, Западной Сибири, на Дальнем Востоке.

В эндемичных регионах заболеваемость населения эхинококкозом достигает 5-10%. Распространенность эхинококкоза тесно связана с развитием животноводства. Учитывая тот факт, что при эхинококкозе могут поражаться различные внутренние органы, а единственно радикальным методом лечения является операция, заболевание лежит в сфере интересов торакоабдоминальной хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии.

Причины эхинококкоза

Из кишечника окончательного хозяина яйца с испражнениями выделяются во внешнюю среду. Заражение людей эхинококкозом происходит алиментарным (при употреблении загрязненных фекалиями овощей и фруктов, воды) или контактным путем (при разделке туш или контакте с животными, инвазированными эхинококком). Высокий риск заболеваемости эхинококкозом имеют лица, занятые животноводством и уходом за животными (животноводы, охотники, работники скотобоен и др.).

Патогенез

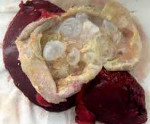

После оседания зародыша эхинококка в том или ином органе начинается пузырчатая или гидатидозная стадия развития паразита. Эхинококковый пузырь представляет собой кисту, покрытую двухслойно оболочкой, состоящей из внутреннего (зародышевого) и наружного (хитинового) слоев. Киста медленно увеличивается в размерах (примерно на 1 мм в месяц), однако спустя годы может достигать гигантских размеров. Внутри эхинококкового пузыря содержится прозрачная или беловатая опалесцирующая жидкость, в которой плавают дочерние пузыри и сколексы. Дочерние пузыри эхинококка могут образовываться и снаружи хитиновой оболочки; их общее количество может достигать 1000.

Проявления эхинококкоза связаны с сенсибилизирующим влиянием паразитарных антигенов и механическим давлением кисты на органы и ткани. Паразитирование эхинококка сопровождается выделением продуктов обмена, что приводит к развитию интоксикации и аллергической реакции замедленного типа. В случае полного разрыва кисты происходит истечение ее содержимого в плевральную или брюшную полость, что может вызвать анафилактический шок. Увеличивающаяся в размерах эхинококковая киста давит на окружающие структуры, нарушая функции пораженного органа. В некоторых случаях развивается нагноение кисты; реже возможно самопроизвольная гибель эхинококка и выздоровление.

Симптомы эхинококкоза

Эхинококкоз может бессимптомно протекать годами и десятилетиями; в случае возникновения клинической симптоматики патогномоничные признаки отсутствуют. Независимо от локализации паразита в организме, эхинококкоз проходит в своем развитии три стадии:

Эхинококкоз печени

Для эхинококкоза печени характерны жалобы на тошноту, снижение аппетита, периодически возникающую диарею, тяжесть и боли в правом подреберье. Объективно обнаруживается гепатоспленомегалия; иногда эхинококковая киста печени пальпируется в виде округлого плотного образования. В случае сдавления кистой желчных протоков развивается механическая желтуха; при компрессии воротной вены возникает асцит, портальная гипертензия. Присоединение вторичной бактериальной флоры может приводить к формированию абсцесса печени. Наиболее тяжелым осложнением эхинококкоза печени служит перфорация кисты с развитием клиники острого живота, перитонита и тяжелых аллергических реакций. При этом происходит диссеминация эхинококков, в результате чего развивается вторичный эхинококкоз с множественный локализацией.

Эхинококкоз легких

Эхинококкоз сердца

При эхинококкозе сердца беспокоят загрудинные боли, напоминающие стенокардию. Компрессия кистами венечных артерий может вызвать развитие инфаркта миокарда. Часто возникают нарушения ритма и проводимости: желудочковая тахикардия, неполная и полная блокады ножек пучка Гиса, полная поперечная блокада сердца. Причинами гибели пациента с эхинококкозом сердца могут стать злокачественные аритмии, сердечная недостаточность, тампонада сердца, кардиогенный шок, ТЭЛА, постэмболическая легочная гипертензия и др.

Эхинококкоз головного мозга

Клинка эхинококкоза головного мозга характеризуется гипертензионным синдромом и очаговой неврологической симптоматикой (нарушением чувствительности, парезами конечностей, эпилептиформными приступами).

Диагностика

Диапазон инструментальной диагностики эхинококкоза включает ультразвуковые, рентгеновские, томографические, радиоизотопные методы. Перечень исследований зависит от локализации поражения:

При прорыве эхинококковой кисты в просвет полых органов сколексы паразита могут быть обнаружены в исследуемом дуоденальном содержимом, мокроте. Также в этих случаях прибегают к выполнению бронхографии, холецистографии, пункционной холангиографии. Эхинококковую кисту необходимо дифференцировать от альвеококкоза, бактериальных абсцессов, кист непаразитарной этиологии, опухолей печени, легких, головного мозга и пр.

Лечение эхинококкоза

Радикальное излечение эхинококкоза возможно только хирургическим путем. Оптимальным способом является проведение эхинококкэктомии – вылущивания кисты без нарушения целостности хитиновой оболочки. При наличии крупного пузыря вначале производится его интраоперационная пункция с аспирацией содержимого. Остаточная полость тщательно обрабатывается антисептическими растворами, тампонируется, дренируется или ушивается наглухо. В процессе операции важно не допустить попадания содержимого пузыря на окружающие ткани во избежание диссеминации эхинококка.

В случае невозможности иссечения кисты при эхинококкозе легкого выполняется клиновидная резекция, лобэктомия, пневмонэктомия. Аналогичная тактика используется при эхинококкозе печени. Если иссечение эхинококковой кисты печени представляется технически невозможным, осуществляется краевая, сегментарная, долевая резекция, гемигепатэктомия. В до- и послеоперационном периоде назначается противопаразитарная терапия препаратами празиквантел, альбендазол, мебендазол.

Прогноз и профилактика

В случае радикального удаления эхинококковых кист и отсутствия повторного заражения прогноз благоприятный, рецидивов эхинококкоза не возникает. В случае интраоперационной диссеминации сколексов через 1-2 года может возникнуть рецидив заболевания с формированием множественных эхинококковых пузырей и неблагоприятным прогнозом.

Мерами предотвращения инвазии человека служат ветеринарный контроль и оздоровление животных (проведение периодической дегельминтизация собак, вакцинация овец, улучшение гигиенических условий содержания домашнего скота и т. д.). Охотники, животноводы, заводчики собак должны быть информированы об опасности заражения эхинококкозом, необходимости соблюдения мер личной гигиены. Больные, перенесшие эхинококкоз, находятся на диспансерном наблюдении в течение 8-10 лет с ежегодным проведением серологических тестов, ультразвукового и рентгенологического обследования.

Эхинококкоз печени: возможности инструментальных методов диагностики, сложности в дифференциальной диагностике, клинический случай

УЗИ сканер RS80

Эталон новых стандартов! Беспрецедентная четкость, разрешение, сверхбыстрая обработка данных, а также исчерпывающий набор современных ультразвуковых технологий для решения самых сложных задач диагностики.

Эхинококкоз (Е. granulosus) известен человеку с древнейших времен. Самые древние находки датируются 6-м тысячелетием до н.э. Гиппократ описывал эхинококковые кисты как «содержащие воду опухоли». Данные о кистах печени есть в трудах таких авторов, как Авл Корнелий Цельс (около 25 г. до н.э. – 50 г. н.э.), Аретей из Каппадокии (80 или 81–130 или 138 г.), Гален из Пергамона (129 или 131 г. – 200 или 217 г.). Впервые животную природу паразита в конце VII века выявил французский натуралист Франческо Реди. В 1867 г. немецкий ученый Йенс Август Бач (1761–1802) назвал возбудителя эхинококкоза Taenia gra nu losa и предположил, что кисты, обнаруживаемые в организме человека, и ленточные черви, паразитирующие в кишечнике собак, являются стадиями развития одного и того же гельминта. Карл Асмус Рудольфи (1771–1832) в 1801 г. ввел термин Echinococcus granulosus, а заболевание, вызываемое этим паразитом, предложил называть эхинококкозом (Echinococcosis). Описание эхинококковой кисты у человека впервые было дано Иоганном Готфридом Бремзером (1767–1827). Весомый вклад в изучение эхинококкоза внес Эдвард Островский (1826–1859), описавший биологический цикл паразита.

Эхинококкоз – заболевание, распространенное повсеместно. Эндемичными регионами по этому заболеванию являются Центральная Азия, Северный Кавказ, также заболевание выявляется часто в Северной Африке, Европе, Австралии и Новой Зеландии.

В общей структуре заболеваемости эхинококкозом печеночная локализация паразитарных кист занимает первое место, до 85%, что связано с особенностями кровотока в воротной вене. Однако, по данным авторов, у 28,2% пациентов имеет место сочетанное поражение печени и других органов: в 10,2% случаев в сочетании с поражением легких, в 2,6% случаев – с селезенкой, органами малого таза, средостением. Эхинококкозом страдают люди всех возрастов, при этом 75% заболевших составляют лица 20–60 лет, то есть трудоспособного возраста, что определяет социальную значимость проблемы. Недооценка патологического процесса приводит к возникновению у 12–17% больных гнойных осложнений и рецидивов заболевания [5,6,11].

Для эхинококка характерен жизненный цикл со сменой хозяев (рис. 1).

Рис. 1. Жизненный цикл эхинококка.

Промежуточными хозяевами являются крупный и мелкий рогатый скот и человек, в органах и тканях которого паразитирует личиночная стадия гельминта. Заражение человека происходит в основном алиментарным путем, хотя возможно заражение через слизистую оболочку дыхательных путей и раневую поверхность. Попав в печень, онкосфера превращается в личиночную стадию – метоцестоду, которая подвергается значительным изменениям, результатом которых становится образование мелких, диаметром 2–3 мм, пузырьков, из которых могут сформироваться кисты. Сформировавшаяся киста имеет форму, близкую к сферической. Стенка кисты образована двумя слоями – внутренней герминативной оболочкой и наружной хитиновой. Снаружи эхинококковая киста окружена фиброзной капсулой, образование которой является защитной реакцией организма против метаболитов паразита.

Клиническая картина эхинококкоза характеризуется отсутствием специфической симптоматики. Неосложненная эхинококковая киста способна годами развиваться в организме человека без клинических проявлений. В связи с этим огромное количество кист являются случайной находкой при диспансеризации и обследовании по поводу других заболеваний.

Клинические проявления эхинококкоза зависят от пораженного органа, размеров кисты, а также от наличия или отсутствия осложнений. В клинической картине преобладают такие симптомы, как тяжесть, тупые ноющие боли в правом подреберье и эпигастральной области, диспепсические явления. При физикальном исследовании определяются признаки опухолевидного образования в правом подреберье. Возможны явления токсико-аллергического синдрома, характеризующегося общей слабостью, утомляемостью, повышением температуры до субфебрильных значений, кожными аллергическими реакциями, развитием желтухи.

При поддиафрагмальной локализации эхинококковых кист больных беспокоят одышка при физической нагрузке, сухой кашель, недомогание, умеренные боли в нижнем отделе правой половины грудной клетки.

Диагностика

В диагностике эхинококкоза выделяют общеклинические, иммуносерологические и инструментальные методы исследования. В общем анализе крови могут наблюдаться такие изменения, как эозинофилия, ускорение СОЭ, лейкоцитоз. Также применяются серологические методы диагностики: реакция непрямой гемагглютинации (РНГА), латекс-агглютинации (РЛА) и иммуноферментного анализа (ИФА, РИФА).

Наиболее информативными методами диагностики эхинококкоза являются инструментальные методы визуализации – ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Появление и развитие этих методов ознаменовало новый этап в диагностике и хирургическом лечении эхинококкоза.

Ультразвуковое исследование

УЗИ нашло широкое применение в диагностике эхинококкоза брюшной полости, это связано с объективными преимуществами данного метода перед другими: неинвазивность, быстрота, высокая информативность, невысокая стоимость, доклиническое выявление заболевания, а также возможность лечебных вмешательств под контролем ультразвука. УЗИ позволяет получить данные о форме кисты, ее размере, количестве кист, характере содержимого, плотности стенки и степени ее кальцинации, определить функциональное состояние органа, его гемодинамику и выбрать наиболее рациональную лечебную тактику, особенно при планировании малоинвазивных вмешательств, а также прогнозировать интраоперационные осложнения [2,4,7,9,10].

Эхинококковые кисты имеют ряд ультразвуковых признаков, позволяющих заподозрить данное заболевание. Эхинококковая киста представляет собой чаще одиночное, почти округлое образование жидкостной плотности с гиперэхогенным ободком (хитиновая оболочка). Эффект дорсального усиления и боковой тени отмечается только на ранних стадиях развития кисты. Часто наблюдается кальциноз стенок. На внутренней поверхности оболочки выявляются гиперэхогенные включения – «гидатидный песок». Могут выявляться дочерние кисты в виде перегородок. Однако истинных перегородок в полости эхинококковых кист не бывает. Их наличие свидетельствует о непаразитарном характере кисты. В дифференциальной диагностике большое значение имеет наличие двойного контура – слоя лимфы между хитиновой оболочкой и фиброзной капсулой. Наличие этого признака свидетельствует, безусловно, об эхинококковой природе кисты. Также в полости кисты может определяться гиперэхогенная лентовидная структура – отслоившаяся хитиновая оболочка (рис. 2).

а) В правой доле печени визуализируется жидкостное образование общим размером 102 х 70 мм, неправильной формы, с плотной капсулой, кальцинатами, гиперэхогенной взвесью внутри.

б) Внутри образования визуализируются лентовидные структуры – отслоившаяся хитиновая оболочка.

В разное время предложены различные ультразвуковые классификации типов эхинококковых кист. В статье мы приведем лишь некоторые из них, которые, по нашему мнению, удобно использовать в клинической практике.

Ультразвуковые классификации эхинококкоза

Первая классификация

С.А. Иванов и Б.Н. Котив предложили ультразвуковую классификацию эхинококкоза печени, основанную на сонографическом анализе, морфологии и структуре гидатид, подтвержденных операционными и гистологическими данными [4]. Согласно данной классификации, выделено 7 типов эхинококковых кист.

1. Моновезикулярная киста. Эхогенативное однородное по структуре полостное образование с четким контуром, плотной тонкой стенкой, эффектами дорсального усиления и боковой тени. Встречались единичные и множественные кисты. Морфологически тип I соответствует прогрессивно развивающейся эхинококковой кисте с живым паразитом.

Этот тип чаще всего приходится дифференцировать с непаразитарной кистой. Здесь важное значение имеют серологические реакции. Важным было изучение анамнеза: проживание в эндемичном районе, предшествующие операции, профессиональный характер заражения.

2. Моновезикулярная двухконтурная киста.

А – эхонегативное либо гипоэхогенное образование с двойным контуром, внешний из которых имеет нечеткие границы. Обычно однородное по структуре, оно соответствует гидатиде с нарушенным балансом интракистозного давления в результате микроразрыва кутикулярной оболочки или диффузных дегенеративных процессов в ней. Внутренний контур образован отслаивающейся кутикулярной оболочкой.

Б – двойной контур появляется при выраженной зоне некроза по периферии фиброзной капсулы. В этом случае хорошо видна задняя стенка кисты с эффектом дорсального усиления. Следует отметить, что двойной контур образования является патогномоничным эхографическим признаком эхинококковой кисты печени.

3. Мультивезикулярная киста. Неоднородное по структуре образование с множественными перегородками, внутренними или внешними округлыми гипоэхогенными включениями значительно меньших размеров. Контуры обычно нечеткие, неровные, отмечается уплотнение окружающей паренхимы печени. Эффект дорсального усиления зависит от количества жидкостного компонента.

А – живые дочерние кисты с эндогенным ростом: все жидкостные образования плотно прилегают друг к другу и заключены в общую толстостенную фиброзную капсулу округлой или овальной формы.

Б – живые дочерние кисты с экзогенным ростом (сателлиты) – мелкие кисты располагаются вне фиброзной капсулы, что подтверждается полипроекционным сканированием. Образования имеют полициклическую форму.

В – живые дочерние кисты с детритом – эхонегативные округлые образования, заключенные в единую капсулу, разделяются гетерогенными крупнозернистыми массами, являющимися продуктом распада материнской оболочки и загустевшей жидкости.

4. Ложная опухоль. Гиперэхогенное неоднородное образование с нечетким контуром, внутренними слоистыми структурами, которые хорошо видны на фоне неизмененной печени. Эффект дорсального усиления отсутствует. Эхоплотность таких образований незначительно превышает эхоплотность паренхимы печени, контуры практически не определяются. В центре образования отмечается гипоэхогенный комплекс с четкими контурами, он имеет звездчатую форму, характерен для жидкости и соответствует погибшей эхинококковой кисте с асептическим некрозом содержимого. Как правило, такие кисты небольших размеров, без клинической симптоматики.

Такие кисты чаще всего приходится дифференцировать с опухолью печени. Уточнить диагноз помогает компьютерная томография.

5. Киста с кальцинозом стенки. Образование с плотными утолщенными стенками и неоднородным содержимым. Определяется только передняя стенка кисты в виде полумесяца, от которого конусообразно распространяется акустическая тень. Внутреннюю структуру образования можно установить при полипроекционном сканировании. Окружающая паренхима печени уплотнена. Морфологически такое образование соответствовало эхинококковой кисте с погибшими элементами, выраженным воспалением и очаговым кальцинозом стенки.

6. Тотальный кальциноз гидатиды. Высокой эхоплотности, округлой формы образование с четким контуром, дающее интенсивную акустическую тень. Внутреннюю структуру установить невозможно. Определяется на фоне нормальной паренхимы печени, иногда несколько уплотненной по периферии кисты. Морфологически соответствует погибшему эхинококку с оссифицированной стенкой. Содержимое однородное, творожистого характера без жидкостного компонента.

7. Осложненные кисты. Диффузно-неоднородные по структуре округлые или овальной формы образования с преобладанием жидкостного компонента, иногда с эффектом дорсального усиления, характеризуют нагноившиеся эхинококковые кисты. Контуры их размытые, границы нечеткие. Клиническая и ультразвуковая картины соответствуют абсцессам печени.

Вторая классификация

Абдол-Рахман Хаиль Сайд и В.В. Митьков предлагают выделять 5 эхографических типов эхинококковой кисты [1].

Первый тип характеризуется наличием анэхогенного образования округлой формы с ровными четкими контурами. Кисты данного типа могут быть как одиночными, так и множественными. Внутренняя поверхность стенки кист гладкая, внутрипросветные структуры отсутствуют. У кист первого типа всегда удается наблюдать большую яркость дальней стенки кисты по сравнению с боковыми отделами (эффекты усиления задней стенки); повышение эхогенности тканей позади кисты по сравнению с тканями, находящимися по соседству на той же глубине (эффект дистального псевдоусиления эха); боковые тени. Толщина стенки кисты в целом равномерная, но могут иметься локальные утолщения. Именно этот признак позволяет дифференцировать эхинококковую кисту первого типа от простых кист печени. Описываемая ультразвуковая картина характерна для первого типа эхинококковой кисты независимо от их размера и/или локализации. Сопоставление ультразвуковой картины и морфологического строения кисты позволяет утверждать, что при первом эхографическом типе киста наполнена чистой, прозрачной жидкостью; это свидетельствует о начальной стадии развития заболевания.

Второй тип характеризуется наличием эхонегативного образования, хорошо отграниченного от окружающих тканей печени. Стенка кисты данного типа, в отличие от первого, утолщается из-за появления выпукло-вогнутого участка или участков с локальным или тотальным удвоением контура, но без пристеночных разрастаний. Характерным признаком для данного типа является также наличие нескольких гиперэхогенных тонких линейных структур в полости кисты (отслоенные плавающие мембраны). Установлено, что процесс расслоения мембран происходит под влиянием изменения внутрикистозного гидростатического давления. Данный патоморфологический процесс характерен только для эхинококковой кисты и, следовательно, наличие мембран является одним из специфических ультразвуковых признаков, имеющих важное значение для дифференциальной диагностики эхинококковых кист с другими кистозными поражениями печени.

Третий тип определяется в виде неоднородного образования округлой или овальной формы с четкими контурами. Для данного типа характерно появление внутри материнской дочерних кист. По расположению последних выделяют два подтипа.

Подтип А характеризуется наличием большой кисты, внутри которой располагается несколько дочерних кист различных размеров, отделенных друг от друга. Стенка кисты не деформирована, но она имеет большую толщину по сравнению с предыдущими типами. Несмотря на то что материнская киста может содержать много дочерних кист и мелкие очаги обызвествления, за кистой наблюдается эффект дистального псевдоусиления, а за располагающимися внутри большой кисты участками обызвествления определяются акустические тени.

При подтипе Б выявляется большая киста с множественными перегородками, которые обычно напоминают пчелиные соты. Стенка материнской кисты, как правило, тотально утолщена. Минимальный размер кист данного типа составлял 9 см в диаметре. Описанная выше ультразвуковая картина является специфичной для эхиноккоковой кисты.

Четвертый тип был представлен округлым образованием правильной формы с неровными контурами и неоднородной эхоструктурой. Последнее было обусловлено наличием гипоэхогенных, гиперэхогенных зон и участков смешанной эхогенности. На этой стадии развития патологического процесса можно визуализировать мелкие очаги обызвествления, расположенные как в стенке, так и внутри кисты. Подобная ультразвуковая картина часто описывается в литературе как подозрительная на абсцесс или опухоль печени, что требует иногда проведения аспирационной биопсии под ультразвуковым контролем для уточнения диагноза. Интересно, что иногда при данном типе можно наблюдать наличие дистального псевдоусиления ультразвука или дистальное ослабление ультразвука.

Пятый тип определяется в виде округлого или овального образования с очень высокой эхогенностью стенки. При маленьких размерах кист удавалось визуализировать все образование, при больших – его ближнюю к датчику стенку. В случае визуализации задняя стенка определялась отдельными участками (фрагментация). Боковые стенки чаще всего не визуализировались. В полости кисты часто отмечалось наличие эхогенной взвеси, а на дне можно было выявить так называемый гидатидный песок. При данном типе кист определяется дистальное ослабление ультразвука из-за высокой степени кальцификации стенки кисты. Пятый тип является конечной стадией развития патологического процесса.

Представленные классификации Абдол-Рахман Хаиль Сайда и В.В. Митькова, а также С.А. Иванова, Б.Н Котива сопадают между собой, отдельно выделяются осложненные эхинококковые кисты.

Третья классификация

Некоторые авторы (Устинов Г.Г., Солощенко М.Ф., Прохорова Е.Г.) предлагают выделять три группы эхинококкоза, выделяя их сонографические картины [8].

В первой группе эхинококковые кисты при УЗИ имеют вид однокамерных единичных или множественных эхонегативных (жидкостных) образований с четкими контурами, правильной овальной или округлой формы, лишенных внутренних структур. Они похожи на кисты непаразитарного происхождения, но отличаются от них наличием хорошо визуализируемой эхогенной капсулы различной толщины.

Во второй группе эхинококковые кисты при исследовании были видны как четко контурируемые, округлой формы эхонегативные или гетероэхогенные образования с достаточно толстыми стенками. Основным отличием их от первого типа было наличие в капсуле по окружности гиперэхогенных образований, оставляющих за собой акустическую тень.

Третья группа – эхинококковые кисты, осложненные нагноением. Последние при УЗИ представляли собой округлой формы образования с плотной капсулой, гетерогенной внутренней структурой, обусловленной множественными точечными эхосигналами от плавающих хлопьев гноя и погибших сколексов. Нередко воспалительный процесс в кисте приводит к отслоению на отдельных участках хитиновой оболочки. При УЗИ это представлено удвоением стенки с эхонегативным центром в виде полумесяца. По окружности кисты выявлялись равномерный эхонегативный слой в виде ободка толщиной 2–3 мм, воспалительная реакция окружающей кисту паренхимы печени.

Однако наиболее рабочей, на наш взгляд, является ультразвуковая классификация эхинококкоза печени, которую в 2003 г. предложила ВОЗ [13,14].

Сонографические характеристики стадий развития эхинококковой кисты (ВОЗ, 2003)

CL (cystic lesion) – кистозное образование (рис. 3).

а) В правой доле печени визуализируется однокамерное кистозное образование неправильной формы с однородным анэхогенным содержимым.