Как выглядит флаг вмф ссср

Его спускали только дважды. История Андреевского флага

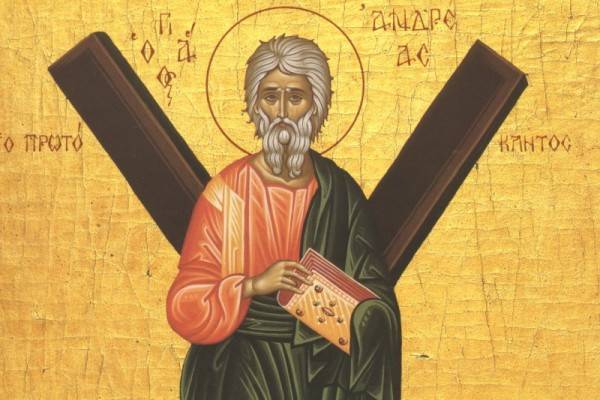

Апостол Андрей Первозванный, один из двенадцати учеников Иисуса Христа, был по преданию распят именно на косом кресте. Апостол Андрей отправился с проповедью по целому ряду стран, которые выпали ему по жребию. Андрей Первозванный проповедовал в Вифинии, Понте, Фракии, Македонии, Фессалии, Элладе, Ахайе и Скифии. Он стал первым проповедником христианства на побережье Черного моря, а слушали его моряки и рыбаки.

Рождение флага с косым крестом связано с событиями более поздних веков. В 832 г. скотты и пикты Шотландии сражались с англами. Король Ангус II дал обет, что если его войско скоттов и пиктов победит, то он объявит апостола Андрея Первозванного покровителем Шотландии. И действительно, победа над англами была одержана, что убедило скоттов и пиктов – им помогал сам Андрей Первозванный. Флагом Шотландии стал белый косой крест на голубом полотнище.

Когда в 1606 г. была заключена личная уния Англии и Шотландии, косой крест стал компонентом флага объединенного государства. Он присутствует на государственном флаге Великобритании, если мы присмотримся, и в настоящее время.

Повлиял ли этот флаг на Петра I? Скорее всего, ибо Англия к тому времени уже была серьезной морской державой, одной из сильнейших в мире. С другой стороны, Андрей Первозванный считался и покровителем Руси. Существовало предание, что он якобы путешествовал по землям, где впоследствии появилось русское государство, и проповедовал здесь учение Христа. Конечно, это только легенда. Ведь Древнейший свод 1039 года и Начальный свод 1095 года, «Чтение о Борисе и Глебе» заявляют, что на Русь апостолы Иисуса Христа не ходили. Тем не менее, с XI века апостол Андрей Первозванный считался покровителем земли Русской. Поэтому выбор Петра был вполне обоснованным и, более того, очень точным.

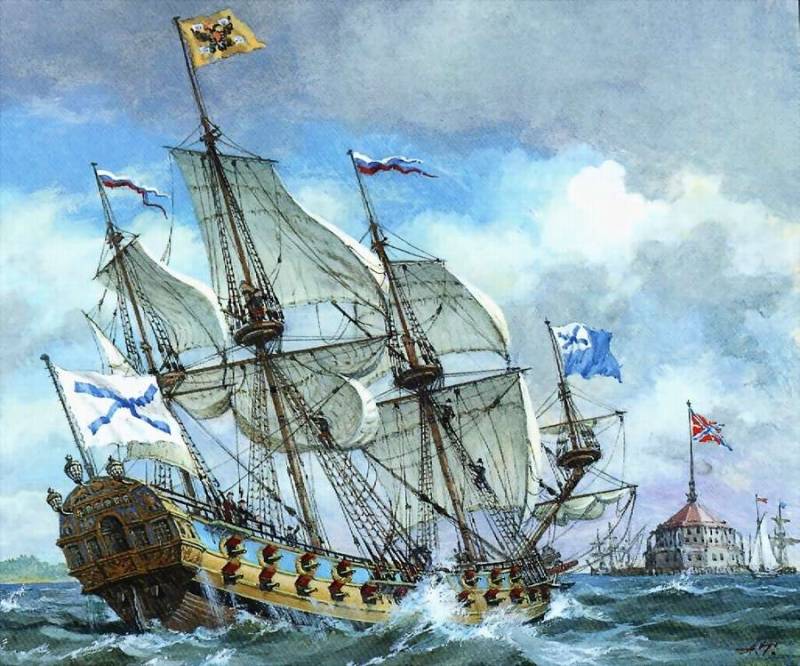

Петр I прекрасно понимал значение символов для укрепления единства государства, для поднятия боевого духа армии и флота. Но требовались такие символы, которые бы заставляли благоговеть перед ними любого русского человека. Лучше всего на эту роль подходили как раз символы, связанные со святыми. Андрей Первозванный был одним из самых почитаемых на Руси христианских святых и Петр это прекрасно понимал, когда в 1699 году утвердил флаг с синим косым крестом на белом полотнище флагом русского флота.

Уже в XVIII веке Андреевский флаг был покрыт славой морских сражений, в которых под ним участвовали корабли русского флота. Многочисленные русско-турецкие войны, экспедиции в далекие страны – все это проходило для флота под Андреевским флагом. Естественно, что у моряков почитание Андреевского флага стало настоящей традицией. Он превратился в главную святыню русского военного моряка, его гордость.

По мере развития русского флота, участия его во все новых и новых войнах, в 1819 году был принят Георгиевский адмиральский флаг, представлявший собой все тот же Андреевский флаг, в центре которого находился красный геральдический щит, а на нем – изображение святого Георгия Победоносца, также считавшегося одним из покровителей воинов Земли Русской. Получить такой флаг корабельному экипажу считалось огромным почетом. Его вручали за особые боевые заслуги, например – за мужество, проявленное при защите Андреевского флага во время морского сражения.

Император Николай I относился к воинской славе очень ревностно. Поэтому когда стало известно о позорном для флота поступке, фрегат «Рафаил» было предписано, если он вдруг будет захвачен русскими моряками, сжечь. Капитан 2-го ранга Семен Стройников был разжалован в простые матросы, лишен наград и званий. Император запретил Семену Стройникову жениться, чтобы он не дал России «потомство труса». Правда, к тому времени Семен Стройников уже был отцом двоих сыновей. И они, что интересно, не просто поступили на военно-морскую службу, но и оба дослужились до чина контр-адмирала.

Что касается фрегата «Рафаил», то его действительно постигла судьба, предписанная императором Николаем I. Спустя 24 года после его сдачи туркам, во время Синопского сражения, фрегат был сожжен. Приказ императора исполнил знаменитый адмирал Павел Нахимов. Имя «Рафаил» запретили давать кораблям российского флота на веки вечные.

Вторая печальная история произошла во время Цусимского сражения. Тогда Вторая тихоокеанская эскадра, столкнувшаяся с превосходящими силами японского флота, была вынуждена капитулировать. Контр-адмирал Николай Иванович Небогатов, служивший младшим флагманом эскадры и заменивший раненого командира вице-адмирала Рожественского, принял решение о капитуляции. Он также рассчитывал спасти жизнь оставшимся офицерам и матросам. Андреевские флаги были спущены на кораблях, сдавшихся японцам.

Контр-адмиралу Небогатову, принявшему решение о капитуляции эскадры, удалось спасти жизни 2280 русских моряков – офицеров, кондукторов и матросов. Все это были живые люди – чьи-то отцы, братья, сыновья. Но такой своеобразный поступок адмирала не оценили штабные командиры в Санкт-Петербурге и власти Российской империи, которые сочли заботу о сохранении жизней своих подчиненных банальной трусостью. Когда после Портсмутского мира контр-адмирал Небогатов был освобожден из плена и вернулся в Россию, его лишили чинов, предали суду и в декабре 1906 года приговорили к смертной казни. Но вышестоящим указом приговор контр-адмиралу был заменен на десятилетнее заключение в крепости, а еще через 25 месяцев он вышел на свободу, получив помилование.

Но был в истории российского флота и третий случай, когда Андреевские флаги были спущены на русских кораблях. В 1917 году Андреевский флаг перестал быть флагом российского флота, а в 1924 году его добровольно спустили на кораблях русской эскадры в порту Бизерта на африканском побережье Средиземного моря. Это было связано с тем, что Франция, которой тогда принадлежал порт Бизерта, официально признала Советский Союз и, следовательно, русские корабли просто были вынуждены подчиниться распоряжениям французских колониальных властей.

Однако, когда 27 февраля корабль прибыл в Копенгаген, где находилась британская эскадра, ее командование приказало Ферсману спустить Андреевский флаг. Командир британской эскадры подчеркнул, что Лондон более не признает Андреевский флаг. Но лейтенант Ферсман отказался подчиняться распоряжениям англичан, подчеркивая, что готов вступить в неравный бой, хотя его корабль обладал всего двумя пушками.

Вполне вероятно, что эта противоречивая ситуация разрешилась бы вооруженным конфликтом и гибелью русских моряков в неравном столкновении с английской эскадрой, но вмешалась императрица Мария Федоровна, которая по счастливой случайности находилась в этот момент в Копенгагене. Она обратилась к британскому руководству и добилась не только дальнейшего пропуска для корабля, но и его снабжения углем и продовольствием. В итоге «Китобой» все же добрался до Севастополя, а затем, с остальной врангелевской эскадрой, отошел в Бизерту. Вот таким была одна из последних битв моряков старого русского флота за святой для них Андреевский флаг.

В Советском Союзе для ВМФ был принят совершенно другой флаг, построенный на основе традиционной советской символики – серп, молот, красная звезда. В истории же использования Андреевского флага наступило более чем семидесятилетнее промедление, омраченное очень неблаговидными событиями. В годы Великой Отечественной войны Андреевский флаг стала использовать в качестве символики «Русская освободительная армия» генерала Андрея Власова, сражавшаяся против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии. Андреевский флаг был изображен на шевронах военной формы РОА и носившие его на руке предатели совершали преступления против собственного народа, служа фюреру – кровавому палачу Русской земли. Тем не менее, знающие люди и после войны прекрасно понимали, что власовщина не могла омрачить многовековую историю Андреевского флага как символа героического русского флота.

В январе 1992 года правительство суверенной России приняло решение о возрождении Андреевского флага как символа Военно-морского флота Российской Федерации. Тем самым, была отдана дань многовековым традициям русского флота. 26 июля 1992 года флаги ВМФ СССР были последний раз подняты на кораблях российского флота, после чего прозвучал гимн Советского Союза, под звуки которого они были спущены и вместо них под гимн Российской Федерации подняты Андреевские флаги. С этого времени Андреевский флаг является официальным флагом Военно-морского флота Российской Федерации и поднимается на всех кораблях и судах, входящих в его состав. Символика с Андреевским флагом используется в униформе личного состава ВМФ Российской Федерации.

При всем уважении к флагу ВМФ СССР и героическим подвигам, которые под ним совершали советские моряки в годы Великой Отечественной войны, в боевых походах и операциях послевоенного времени, нельзя не согласиться с тем, что возвращение Андреевского флага как символа российского флота стало настоящим возрождением традиций, и сегодня российские моряки вновь ценят и любят Андреевский флаг, хранят ему верность. Как говорили русские капитаны при вступлении своих кораблей в бой – «С нами Бог и Андреевский флаг!»

Флаг ВМФ СССР: предназначение, история создания и описание

СССР был образован в 1922 году. Все символы власти Российской империи к тому времени были отменены уже пять лет. Новому государству требовалось утвердить свои символы, в том числе и флаг ВМФ СССР. На это понадобилось время, поскольку боевые действия не прекращались еще долгое время.

За историю существования советского государства было утверждено три эскиза ВМФ. Каждый из них имел свои особенности. Последний вариант просуществовал сорок два года.

Предназначение

В Корабельном уставе флаг ВМФ СССР обозначался в качестве Боевого Знамени. Он являлся символом воинской чести, славы, доблести. Его задача была в напоминании членам экипажа о долге, который состоял в защите Советской Родины. Также флаг служил напоминанием о героических традициях.

Описание флага 1923 года

Впервые флаг ВМФ СССР появился в 1923 году. Его эскиз разработал капитан первого ранга Ордынский Н. И. За основу он взял знамя ВМС Японии.

В этом же году флаг подняли на военных судах в честь пятой годовщины Октябрьской революции. Утвердили его только в 1924 году.

Сохранились архивные фотографии, на которых изображены миноносцы «Калинин», «Войков» с поднятыми на борту флагами, разработанными Ордынским Н. И.

Описание флага 1935 года

Просуществовало знамя 1923 года двенадцать лет. Мысли о его смене начали возникать у руководства страны еще в 1932 году. В это время были созданы Морские войска Дальнего Востока. Спустя три года из них создали Тихоокеанский флот.

Существовавший Военно-морской флаг сильно напоминал символ островного государства, из-за чего могли возникнуть проблемы. Поэтому в 1935 году утвердили новый флаг ВМФ СССР, который просуществовал пятнадцать лет.

Соотношение белого и голубого цвета равно пяти к одному. Размеры полотна составляют три к двум.

Описание флага 1950 года

К 1950 году флаг ВМФ СССР (фото внизу) был немного видоизменен. Постановление об этом не было зафиксировано в Своде законов Союза. Внешний вид был утвержден только в 1964 году.

Размеры флага ВМФ СССР за 1950 год существенно отличаются от предыдущего варианта. Соотношение ширины с длиной стало один к полутора. Изменился размер пятиконечной звезды, она визуально сравнялась с перекрещенными серпом и молотом. Ширина голубой части стала равна одной шестой всей ширины флага.

Именно таким знамя оставалось до 1992 года, пока не было заменено на современный символ ВМС Российской Федерации.

Описание гвардейского варианта

Начало ВОВ принесло существенные изменения в жизнь не только миллионов человек, но и в государственный устрой. В 1941 году создали одни из первых гвардейских соединений. Год спустя такое звание получили корабли ВМФ СССР.

Для таких кораблей был утвержден Гвардейский ВМФ. Знамя имело единственное отличие от варианта 1935 года. В нижней части белого полотна, между красными символами Советского Союза и голубой лентой, была помещена Гвардейская лента. Она была завязана на бант, ее концы расходились волнообразно в обе стороны вдоль голубой ленты. Гвардейская лента была оранжевого цвета с тремя черными продольными полосами.

В 1950 году из-за изменений во флаге ВМФ был преобразован и Гвардейский ВМФ. Гвардейской ленты перемены не коснулись, но был утвержден ее размер. Длина составляла одиннадцать к двенадцати от длины знамени, а ширина – один к двадцати ширины всего полотна.

Флаг просуществовал до 1992 года, пока ему на смену не пришел вариант Российской Федерации.

Символика

Оригинал флага ВМФ СССР имеет размер девяносто на сто тридцать см. Подобные экземпляры можно встретить в музеях Российской Федерации. Что же означали символы на белом полотнище ВМФ Советского Союза?

В последнее время оригинальные флаги стали популярными среди населения. Спрос рождает предложение, поэтому появились интернет-магазины, которые занимаются изготовлением и продажей флагов, а также другой атрибутики СССР.

Как выглядит флаг вмф ссср

Флот СССР использовал свою, отличную от Международного свода, систему Сигнальных флагов. Эти же флаги использовались в качестве флагов расцвечивания.

Использованы консультации ведущего флаговеда-мариниста СНГ А.Басова

Еще 12 октября 1923 года председатель РВС Л. Троцкий утвердил проект альбома «Флагов морских начальников и судов РКФ». Постановлением СНК СССР от 30 октября 1923 года была создана межведомственная комиссия по флагам СССР. В результате ее работы родилось Постановление ЦИК и СНК СССР «О флагах и вымпелах СССР» от 11 августа 1924 года. В этом документе содержались рисунки и описания более 50 флагов и вымпелов ВМФ, ВВС и др. служб, 20 вымпелов судоходных компаний. Часть из этих флагов планировалось ввести постановлениями СНК. Вторично большой комплект флагов Рабоче-Крестьянского Красного флота утвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 августа 1924 года «О флагах и вымпелах Союза Советских Социалистических Республик». 12 сентября 1924 года вышел приказ по флоту № 220, коим к руководству принят «Альбом флагов РККФ и Морского ведомства». Наконец, еще раз (уже третий) комплект флагов ВМФ утвержден ЦИК и СНК СССР 25 мая 1925 года, в «Альбом флагов и вымпелов СССР» тогда включены и флаги союзных республик, ведомств.

В Постановление о флагах от 29.08.1924 г. многократно вносились изменения и дополнения (перечень имеющихся у нас документов см. на странице «Ведомственные флаги СССР»).

Первый военно-морской флаг СССР был впервые поднят 7 ноября 1923 года согласно Приказу РВСР № 1981 от 6 сентября 1923 года и приказу по флоту № 371 от 11 сентября 1923 года, а утверждён еще на заседании Президиума ЦИК СССР 24 августа 1923 года [информация А. Басова]. Позже он подтверждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 29 августа 1924 года:

23 ноября 1926 года Постановлением Президиума ЦИК СССР [вариант в PDF] был введён кормовой Почётный революционный Военно-морской флаг. От отличался от военно-морского флага наличием в кантоне на белом фоне изображения ордена Красного Знамени.

«Описание почетного революционного военно-морского флага (23.11.1926 г).

Почетный революционный военно-морской флаг для кораблей рабоче-крестьянского Красного Флота представляет собой военно-морской флаг Союза ССР, в левом верхнем углу которого имеется белый крыж. Кромка крыжа сгибает часть окружности белого круга и проходит по середине двух белых лучей флага, в середине крыжа имеется рисунок ордена Красного Знамени.

Весь флаг изготовляется из шелковой плотной материи, причем самый флаг делается сшивной, а звезда и рисунок ордена Красного Знамени вышиваются шелком.

Примечание 1. Для повседневной службы корабли, награжденные почетным революционным флагом, снабжаются флагами такого же рисунка, сшитыми из флагдуха или печатаемыми на флагдухе».

27 ноября 1932 года Президиум ЦИК СССР утвердил Положение о Почетном революционном Красном знамени и Почетном революционном Военно-Морском флаге. Описание почетного революционного флага повторяло вариант 1926 года. Тогда появилось название «Краснознаменные» для частей, награжденных Почетным Революционным Красным Знаменем или Почетным Революционным Военно-Морским флагом. Флаг предусмотрено делать шелковым, сшивным, но для повседневной службы корабли снабжались флагами такого же рисунка из флагдуха. Предусмотрена возможность в случае повторного награждения корабля орденом Красного Знамени крепления этого ордена на Почетный Революционный ВМ флаг. Постановлением Президиума ЦИК СССР от 17 февраля 1934 года Положение о Почетных знамени и флаге 1932 года дополнено тезисом о передаче Почетных флага и знамени «по наследству» при изменении наименований частей, переформировании и т.п.

2 ноября 1927 года крейсер «Аврора» был удостоен ордена Красного Знамени. 7 ноября 1927 года на «Авроре» должен был быть поднят Почётный революционный кормовой флаг ВМФ СССР, но по воспоминаниям сына командира крейсера Л.Поленова перед церемонией никто не знал какого вида должен быть флаг и командир «Авроры» сам нарисовал эскиз (орден Красного Знамени в середине обычного флага ВМФ). 1 июля 1928 года этот самодельный флаг был заменён стандартным.

Использованы консультации ведущего флаговеда-мариниста СНГ А.Басова

Почетный революционный военно-морской флаг «Авроры».

Фото из музея «Авроры».

Первый гюйс военного флота СССР и крепостной флаг (флаг морских крепостей) утверждён постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 августа 1924 года, он представлял собой красное полотнище с прямым белым и косым синим (с белой каёмкой) крестами, в центре на белом круге изображалась красная звезда, с серпом и молотом внутри. Рисунок основывался на композиции старого царского гюйса.

По данным А. Басова такой гюйс появился уже в апрельском номере журнала «Красный флот». Добавление на старый царский гюйс красной звезды и солнца произошло, видимо, еще в 1923 году.

Ниже приведены конструктивные схемы военно-морского флага и гюйса 1924 года:

На рисунке обложка журнала «Красный флот» (кн. 9, сентябрь 1924 г.), то же было и в кн.8. Уже в книге 10 (октябрь 1924 г) вымпел был изображен по-другому.

Использованы материалы книги В.А.Соколова «Флаги Российской империи и СССР в документах», М, 2001

Циркуляром по флоту № 242 от 25 июля 1925 года уточнялись размеры вымпела: «. отношение длины к ширине 35:1, длина выреза 1/4 длины вымпела, ширина у косиц вдвое меньше ширины у шкаторины».

Флаг Председателя Реввоенсовета СССР (утв. 29.8.1924) повторял военно-морской флаг, но центральный круг был окружен золотым венком, перевязанным лентой.

Инспектор РККА и РККФ (а также Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР в военное время) имел флаг, аналогичный военно-морскому, но дополненный двумя перекрещенными «маршальскими жезлами». Флаг утвержден 29 августа 1924 года.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 марта 1927 года флаг инспектора РККФ получает название «флаг члена РВС СССР».

Материалы книги В. Соколова и писем А.Басова

Флаг Начальника военно-морских сил Союза ССР (29.8.1924) повторял военно-морской флаг, но был дополнен двумя синими перекрещенными под углом 85 0 адмиралтейскими якорями.

Начальник Морских сил моря имел такой же флаг с тремя красными звездами (29.8.1924).

Несколько флагов имели следующий вид: в кантоне военно-морского флага (обведённом красной линией) на белом фоне помещались фигуры.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 марта 1927 года флаг начальника штаба морских сил стал флагом Начальника Учебно-строевого управления ВМС РККА.

Материалы книги В. Соколова и писем А.Басова

Флаг инспектора военно-морских сил РККА утвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 июля 1932 года.

Использованы материалы книги В.А.Соколова «Флаги Российской империи и СССР в документах», М, 2001

По данным А. Басова флаг командира военного порта (с якорем на синем фоне) утвержден 5 марта 1926 года. Действительно, в Постановлении о флагах 1924 года этого флага нет.

5 марта 1926 года Постановлением ЦИК и СНК СССР «О флаге командира военных портов моря» утвержден флаг Командира военных портов моря. Этот флаг поднимался на фок-мачте корабля, если на нем находился Командир военных портов моря, а также над зданием Штаба Командира военных портов моря. Официальное описание флага:

«Флаг синего цвета с отношением длины к ширине как 3:2. В верхней четверти флага, прилегающей к флагштоку, имеется изображение военно-морского флага Союза ССР. На средине нижней четверти флага, прилегающей к флагштоку, имеется белый адмиралтейский якорь того же размера, что и на флаге Командира военного порта. На вертикальной прилегающей к внешней кромке половине флага имеются две красные звезды, обращенные каждая одним концом вверх. «»

Использованы материалы книги В.А.Соколова «Флаги Российской империи и СССР в документах», М, 2001

Вспомогательные суда и портовые суда РККФ в соответствии с традициями русского флота несли синий флаг (утв.29.8.1924). Если судном командовал военный моряк в кантоне помещался военно-морской флаг. Если же командиром был гражданский, то в кантоне помещались золотые серп и молот на красном фоне.

Кормовой флаг гидрографических и лоцмейстерских судов, а также флаг плавучих маяков (утв.29.8.1924) (если командиром был военный моряк) был синим с военно-морским флагом в кантоне и стилизованным изображением розы ветров в вольной части. Этот же флаг являлся должностным для Начальника гидрографического управления Народного комиссариата по военно-морским делам.

Если же командиром гидрографического судна был не военный, то вместо военно-морского флага в кантоне изображались золотые серп и молот на красном фоне.

Оба флага утверждены Постановлением ЦИК СССР 29 августа 1924 года.

Суда, занятые гидрографическими работами, поднимали синий треугольный флаг, закруглённый в вольной части, с вышеописанной эмблемой у древка. Флаг утвержден Постановлением Президиума ЦИК «О флагах и вымпелах СССР» от 29 августа 1924 года.

Существовал также брейд-вымпел Начальника Управления по обеспечению безопасности кораблевождения (1924)- синий с эмблемой, в головке флаг ВМФ.

По материалам сообщений А.Басова

Брейд-вымпел начальника водолазно-спасательной партии ЭПРОНа утвержден приказом НКПС СССР № 182 от 03.04.1929 года. «Брейд-вымпел имеет то же описание, что и кормовой флаг ЭПРОНа (уменьшенного размера) с синими косицами. Косицы имеют форму трапеции, основание которой (у внешней кромки флага) равняется ширине флага, а противоположная сторона вдвое меньшего размера. Отношение общей длины брейд-вымпела к ширине флага 11:2. Длина выреза косиц равна длине флага».

По материалам публикаций Л.Токаря

Брейд-вымпел руководителя ЭПРОНа утвержден приказом НКПС СССР № 182 от 03.04.1929 года. «Брейд-вымпел имеет то же описание, что и кормовой флаг ЭПРОНа (уменьшенного размера) с белыми косицами. Описание косиц то же, что и косицы брейд-вымпела начальника водолазно-спасательной станции ЭПРОНа».

По материалам публикаций Л.Токаря

Флаг представителя ЦИК СССР (ок.1926-1935) представлял собой красное полотнище, имевшее в белом крыже изображение герба СССР.

Брейд-вымпел старшего морского начальника на рейде утверждён 29 августа 1924 года вместе с остальными флагами нового образца [но по данным А. Басова со ссылкой на письмо из главного архива ВМФ дата принятия этого вымпела 11 августа 1924 года, т.е. несколько раньше, чем основной массы военно-морских флагов]. Брейд-вымпел белого цвета, в головке военно-морской флаг образца 1923 года. Длина вымпела в 5,5 раз больше его ширины. Ширина брейд-вымпела у концов косиц вдвое меньше его ширины у шкаторины. Длина выреза косиц равна длине изображения флага ВМФ в фаловой части.

Брейд-вымпел поднимается на грот-стеньге под вымпелом, брейд-вымпелом или флагом командира соединения, на одних с ними фалах. Спускается «тотчас по уходе с рейда или по прибытии на рейд старшего командира».

Брейд-вымпел начальника дивизиона судов, а также брейд-вымпел начальника отряда судов, были красными с военно-морским флагом 1923 года в головке. Брейд-вымпел начальника отряда судов был с плавучим рейком у шкаторины. Оба вымпела утверждены 29 августа 1924 года.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 декабря 1925 года утверждён флаг военно-морской допризывной подготовки. Флаг отменен 18 июля 1940 года. «Флаг представляет из себя прямоугольник с отношением сторон 3:2 и сшит из красного, синего и белого флагдугов. В левом верхнем углу вшит прямоугольник из белого фладуга, равный 1/4 всего флага. Стороны этого прямоугольника параллельны и пропорциональны сторонам флага. В середине белого флагдуга вшит якорь из синего флагдуга. На якоре нашита звезда из красного флагдуга, верхний конец которой закрывает шток. Длина якоря от рыма до пятки равна 1/3 длины боковой шкаторины».

По материалам Л.Н.Токаря. Текст документа взят с портала «Правовая Россия» http://lawru.info/

Интересно, что в таблице флагов СССР 1920-х годов этот флаг изображен с двумя косицами.

На рукописной почетной грамоте одесскому военному комиссару 1923 года от инструкторов Всевобуча (системы всеобщего военного обучения граждан СССР) изображен некий белый флаг с синим крестом и красным крыжом. Что это, пока не понятно. Всевобучем занимались в основном военные комиссариаты, т.е. скорее всего это флаг судов допризывной подготовки (?).

По материалам сообщений А.Басова

Фото Краснознаменного военно-морского флага из экспозиции ЦМВС

Вымпел военных кораблей СССР. Этот вымпел не менялся до распада СССР. Вымпел утвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 мая 1935 года как «вымпел военных кораблей морских сил РККА». Затем назывался «. кораблей РК ВМФ». Постановлением СМ СССР № 4662 от 16 ноября 1950 года его название изменено на «вымпел военных кораблей», отменен Указом Президента Российской Федерации №798 от 21 июля 1992 года.

У военных моряков этот вымпел получил шутливое название «рублевый вымпел» или «рублевый флаг», т.к. он поднимался во время нахождения корабля в кампании, т.е. когда корабль активно нёс службу, и когда к довольствию матросов полагались дополнительные деньги (рубли).

Брейд-вымпел командира дивизиона кораблей. Утвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 мая 1935 года как «брейд-вымпел командира отряда катеров Морских Сил РККА». В Альбоме 1939 года назван «брейд-вымпел командира отряда катеров РКВМФ». Постановлением СМ СССР №4662 от 16 ноября 1950 года название изменено на «брейд-вымпел командира отряда кораблей 4 ранга». Постановлением СМ СССР № 334 от 21 апреля 1964 года название изменено на «брейд-вымпел командира дивизиона кораблей». Отменен Указом Президента Российской Федерации № 798 от 21.07 1992 года.

Брейд-вымпел командира соединения кораблей. Утвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 мая 1935 года как «брейд-вымпел командира дивизиона кораблей Морских Сил РККА». В Альбоме 1939 года назван «брейд-вымпел командира дивизиона РКВМФ». Постановлением СМ СССР №4662 от 16 ноября 1950 года название изменено на «брейд-вымпел командира дивизиона кораблей». Постановлением СМ СССР № 334 от 21 апреля 1964 года название изменено на «брейд-вымпел командира соединения кораблей». Отменен Указом Президента Российской Федерации № 798 от 21.07 1992 года.

Брейд-вымпел поднимается на грот-стеньге и несётся круглосуточно.

Брейд-вымпел старшего на рейде. Утвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 мая 1935 года как «брейд-вымпел старшего морского начальника на рейде».

Постановлением СМ СССР № 4662 от 16.11.1950 года название изменено на «брейд-вымпел старшего на рейде». Тогда же, в 1950 году, полотнище брейд-вымпела стало не трапецевидным, а прямоугольным. Отменен Указом Президента Российской Федерации № 798 от 21.07 1992 года. Брейд-вымпел поднимается на грот-мачте под вымпелом или флагом должностного лица и несётся круглосуточно.

Брейд-вымпел начальника отряда гидрографических судов ВМФ СССР (1935-1950). Утвержден постановлением ЦИК и СНК СССР 27 мая 1935 года и отменен постановлением Совета Министров СССР № 4662 от 16 ноября 1950 года.

«Военно-морской флаг уменьшенного размера, с одной синей косицей. Косица имеет форму равнобедренного треугольника, основание которой (у внешней кромки флага) равняется шири не флага, а вершина закруглена. На синей косице в белом круге помещено изображение маячного знака. Центр белого круга отстоит от внешней кромки Военно-морского флага на расстоянии равном диаметру красной звезды. Диаметр белого круга равен диаметру красной звезды. Ширина конца косицы равна 1/3 ширины флага. Отношение длины брейд-вымпела к ширине 5:1».

Брейд-вымпел начальника отряда аварийно-спасательной службы флота (флотилии) (1943-1950). Утвержден приказом НКВМФ СССР № 317 от 3 сентября 1943 года и отменен постановлением Совета Министров СССР № 4662 от 16 ноября 1950 года.

«Военно-морской флаг уменьшенного размера, с одной конусной косицей синего цвета, закругленной в конце ее, на которой в белом круге, окаймленном черной полосой, помещено изображение водолазного шлема черного цвета».

Орден Октябрьской Революции учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1967 года в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Крейсер «Аврора» награжден этим орденом 22 февраля 1968 года в честь 50-летия ВС СССР.

По некоторым данным уже 23 февраля 1968 года крейсером «Аврора» был поднят особый Орденский флаг с двумя орденами. В отличие от обычного военно-морского флага на Орденском над звездой изображались ордена Октябрьской Революции и Боевого Красного Знамени. Но скорее всего выбор дизайна флага продолжался всю первую половину 1970-х годов.

«Прямоугольный красный флаг с отношением длины к ширине 3х2. В центре флага красная пятиконечная звезда, обращенная одним концом вверх, внутри которой помещены белые серп и молот. Пятиконечная красная звезда окаймлена белой окантовкой. Размер диаметра красной звезды = 2/5 ширины флага, а размер диаметра белой окантовки равен 9/10 ширины флага».

Этот гюйс с таким же описанием подтвержден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 мая 1935 года «О военно-морских флагах Союза ССР».

Постановлением Совета Министров СССР от 21 апреля 1964 года «О военно-морских флагах СССР» были утверждены описания нового комплекта флагов боевых кораблей, погранохраны, вспомогательных судов и должностных лиц МО и КГБ. Этим постановлением подтвержден гюйс 1932 года, но его описание и пропорции несколько изменилось:

Этот гюйс просуществовал до распада СССР.

Вспомогательные и портовые суда, как и в Российской империи, несли синий флаг с военно-морским флагом в кантоне. Сначала там был флаг ВМФ образца 1923 года, а затем, на флаге вспомогательных и портовых судов МС РККА, флаг образца 1935 года.

Такой флаг вспомогательных судов описан в «Положении о знаменах, флагах, салютах и воинских торжествах на кораблях МС РККА» 1936 года.

Флаг гидрографических судов ВМФ СССР (1935-1964) нёс эмблему в виде маячного знака в белом круге. Описание этого флага содержалось уже в Положении о знаменах, флагах, салютах и воинских торжествах на кораблях МС РККА 1936 года, где он именовался «флагом гидрографических, лоц-мейстерских судов и плавучих маяков». Тогда в описании говорилось только о «маячном знаке на белом круге». Хотя реально круг уже тогда имел черную каёмку.

Флаг Начальника Генерального Штаба РККА (1935; а затем Начальника Генштаба ВС СССР до 1964) повторял флаг ВМФ, но за звездой находились две скрещенных трехлинейных винтовки со штыками и ремнями натурального цвета. Флаг поднимался на грот-стеньге.

Флаг Начальника главного морского штаба Рабоче-крестьянского военно-морского флота повторял флаг ВМФ, но за звездой находился синий якорь в столб.

Рисунок по альбому «Флаги Рабоче-крестьянского военно-морского флота Союза ССР», Военмориздат, 1939 г.

Флаги Инспектора морских сил РККА и Начальника морских сил РККА утверждены Постановлением ЦИК и СНК СССР 27 мая 1935 года, отменены приказом Наркома ВМФ №251 от 31 декабря 1938 года на основании постановления Правительства №276 от 7 декабря 1938 года.

На флаге инспектора морских сил РККА (1935) красную звезду окружали пять малых синих звезд. Флаг поднимался на грот-стеньге.

А на флаге начальника морских сил РККА (1935) звезда накладывалась на два синих скрещенных адмиралтейских якоря рымами вверх. Флаг поднимался на грот-стеньге.

На кораблях ВМФ СССР при посещении их Председателем ЦИК, председателем СНК СССР и иными лицами, представляющими ЦИК и СНК СССР, в качестве их должностного флага поднимался Государственный флаг СССР.

В связи с образованием в конце 1930-х годов Наркомата ВМФ были введены флаги Наркома ВМФ, заместителя Наркома ВМФ и Начальника главного морского штаба (приказ Наркома ВМФ №251 от 31 декабря 1938 года на основании постановления Правительства №276 от 7 декабря 1938 года).

Заместитель Народного комиссара ВМФ (1938) имел такой же флаг, но в кантоне был просто флаг ВМФ (без лаврового венка).

Аналогичные флаги, но с белыми звёздами с 1935 года имели флотские офицеры различного ранга:

Флаг командира военного порта.

Рисунок по альбому «Флаги Рабоче-крестьянского военно-морского флота Союза ССР», Военмориздат, 1939 г.

Флаг яхт-клубов ВМФ был белым, в вольной части красный якорь, у древка синий треугольник.

Фото почетной грамоты 1959 года с изображением этого флага взято с сайта http://www.rigapodplav.narod.ru/.

Судя по фотографиям производимых промышленностью флагов, герб на флаге окружала тонкая белая каёмка, внутреннее поле герба также было белым.

Судя по фотографиям производимых промышленностью флагов, герб на флаге окружала тонкая белая каёмка, внутреннее поле герба также было белым.

Использованы консультации ведущего флаговеда-мариниста СНГ А.Басова

© Russian Centre of Vexillology and Heraldry.

last modified 11.8.2019