Как выглядит изба внутри рисунки

Устройство русской избы внутри и снаружи

В этой статье отслеживается путь развития устройства русской избы как внутри, так и снаружи. В начале ХХ века, в 1916 году член-корреспондент Императорского археологического общества Михаил Витольдович Красовский составил «Курс истории русской архитектуры», материал из которого и послужил для написания статьи. Автор показал развитие древних традиций исполнения крестьянских домов на территории России.

Мы рассмотрим главнейшие типы изб конца XVII века и первой половины XVIII, которые сохранились до начала прошлого столетия или были зарисованы во второй половине ХIX века академиком Львом Владимировичем Далем, а также другими исследователями русского деревянного зодчества.

Что такое изба в архитектуре

Современный архитектурный термин «изба» означает русское традиционное крестьянское жилище срубной конструкции. Но у него есть и другие значения:

Происхождение слова «изба» не ясно, но распространено мнение, что это изменённое древнеславянское «истьба». Истьбою, истопкою в летописи называют отапливаемый жилой сруб. Этого же мнения придерживался и М. Красовский. Однако, в других славянских языках (чешский, польский, словацкий) слово «изба» определяет помещение для хранения имущества и продовольствия, т.е. без очага или печи.

2 способа строительства деревянных жилищ

Славяне избы строили из брёвен, которые укладывали горизонтальными рядами — венцами. На углах они врубались с остатком («в обло») или без остатка («в лапу»). Чем больше венцов, тем выше жилище. Длина стены определялась естественными размерами дерева.

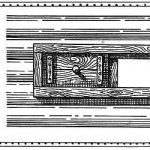

Стены избы, срубленные «в обло»

Рубка без остатка, «в лапу»

В Европе стены бревенчатых домов устраивали из брёвен, расположенных вертикально.

Достоинством данного метода было то, что длина стен могла быть произвольной. Недостатком — то, при усыхании между брёвнами образовывались щели, в которых конопатка (утеплитель: пакля, мох, шерсть) держался плохо.

Метод, практиковавшийся славянами, был лишён этого изъяна. При усадке брёвна опускались одно на другое, что только увеличивало надёжность и плотность швов между брёвнами.

Курная изба

Самый древний вариант жилища — курная изба. Называли её так, потому что внутри устраивали очаг без дымохода.

Дым во время топки окуривал помещение, выходя через дверь, окно и специальное отверстие в крыше — «дымницу». Другие старинные названия этого вида избы — рудная или чёрная. Дымоход появился в XII в.

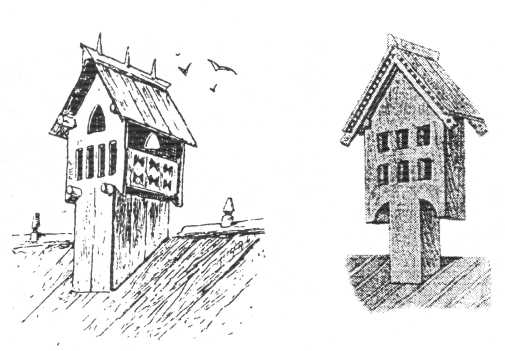

В чёрных избах устраивали деревянные трубы («дымницы», «дымники»), удаляющие дым из-под крыши сеней. Трубы эти делали из досок и иногда их украшали резьбой и стамиками (столбиками).

Окна русской избы

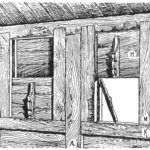

Окна русской избы первоначально были волоковыми, в высоту одного бревна. Они закрывались изнутри деревянными задвижками либо сверху вниз, либо справа налево и имели очень малый просвет (задвижки волочили).

Горизонтальное волоковое окно русской избы (Источник: https://elima.ru/)

Волоковое окно русской избы с вертикальной задвижкой. (Источник: https://www.wikiwand.com/ru/

Делали так для того, чтобы рама окна плотно прилегала к проёму в любую погоду (влажной осенью, когда дерево набухает, и сухим летом, когда оно усыхает). Термин «красный» значит красивый.

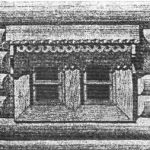

Каким было косящатое или красное окно

Окно русской избы с переплётом

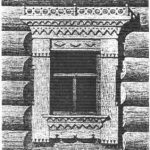

Резной наличник окна

Вариант красного окна русской избы

Окна амбара деревни Шуньги Олонецкой губернии России

Полы в русской избе

Полы жилых помещений устраиваются или набивные (из земли или глины), или из досок по лагам («мостить по кладям» или брусьям). Если дом был двухэтажный, то полы второго этажа стлали по балкам («по матицам»). В больших избах их делали две, но обычно клалась одна матица.

Матица — это потолочная балка.Направление матицы всегда параллельно входной двери в избу. В середине, а иногда в двух местах, матицы подпираются стойками.

Полы же таких помещений, как большой сенник, делали из тонких бревен («кругляков»), просто притесанных друг к другу.

Кровля русской избы из тёса

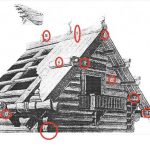

Охлупень — толстое выдолбленное бревно, заканчивающееся на фасаде корнем, обработанным в виде коня, оленьей головы, птицы и т.п.

Водотечник — выдолбленное в виде жёлоба бревно, служащее для отвода воды с кровли.

По верхнему ребру охлупня иногда ставили или решетку, или ряд стамиков (№12 на рис. ниже). Стамики имеют древнее происхождение.

Раскольники очень любили украшать ими свои моленные. Во время гонений полиция узнавала их тайные моленные именно по стамикам. Поэтому их стали избегать и стамики вывелись из употребления.

Тесовая кровля русской избы. 1-охлупень; 2-огнивы; 3-причелина; 4-гнёты; 6-князевая слега; 7-повальная слега; 8-повал; 9-водотечник; 10-курицы; 12-стамики; 14-самцы.

Причелина или подкрылка оберегает торцы от загнивания

Загнутые слеги и причелины соломенной крыши

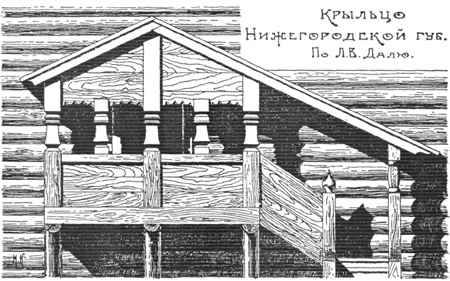

Крыльца русской избы

Слово «крыльцо» или «крылец» Владимир Даль (отец архитектора Л.В. Даля) выводит от слова «крыло». Это — наружный вход в дом —лестница с пристроем, навесом, или сама по себе; каменная или дощатая площадка перед домом, со ступенями.

3 основных типа крылец

Крыльца русской избы по В. Суслову

Крылец русской избы по В. Суслову

Крыльцо русской избы по В. Суслову

Крыльцо по В. Суслову

Устройство древнерусской избы внутри

Начальной формой древнеславянского жилища был прямоугольный в плане сруб, называемый «клетью». Несколько клетей, стоящих рядом и связанных в одно целое, назывались, в зависимости от числа их, «двойней», «тройней» и т.д., или «хороминой». Так же называлась совокупность двух клетей, поставленных одна на другую. Нижняя клеть называлась «подклетом» или «порубом».

Устройство клети-истопки по существу везде одинаково. Планировка крестьянского дома была очень устойчивой: под одной крышей возводились собственно изба (отапливаемый сруб), клеть (холодная, летняя часть дома) и сени, их соединявшие.

Крестьянская изба в окрестностях города Дерпта (нынешний Тарту в Эстонии)

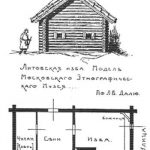

Пятистенка литовского крестьянина

Планы самых примитивных изб, ещё существовавших на рубеже ХIХ – ХХ веков, привёл историк архитектуры М. В. Красовский. Он отметил, что приёмы строительства жилищ прибалтийских и древнерусских народов совпадают.

«Поэтому мы можем в некоторых случаях найти у них то, что у русских уже исчезло совершенно или в значительной мере изменило свою прежнюю форму.» (М. В Красовский. Энциклопедия древнерусской архитектуры. Деревянное зодчество. С.-П., 1916 г., переизд. 2002, стр. 25)

Внутри избы делали очаг из камней и без трубы (курная изба). Он располагался ближе к двери, чтобы дым выходил через нее в сени. Из сеней дым поднимался на чердак и выходил наружу через дымницы. Около печи и вдоль всей задней стены избы устраивали нары для спанья.

Клеть служила для хранения в ней того домашнего скарба, который может пострадать от дыма, например, сундуков с платьем. В жаркое время года в ней спали.

Как изба, так и клеть, освещались маленькими «волоковыми» окнами, а сени оставались темными. Здание делали «поземным» («на пошве»), то есть ставили непосредственно на земле без фундамента, отчего и полы обычно были из утрамбованной земли или глины.

Что такое сени в избе и зачем они нужны

Сени — это входная часть традиционного русского дома. Это нежилое тёмное помещение, которое служило тепловым барьером между улицей и жилой частью. В сенях могли устраивать чуланы для хранения добра, снимать верхнюю одежду и обувь, держать какую-нибудь утварь (вёдра, корыта и пр.). Играли роль перехода из одной части дома в другую. Слово произошло от «сень» — защита, покров, убежище (по В. Далю).

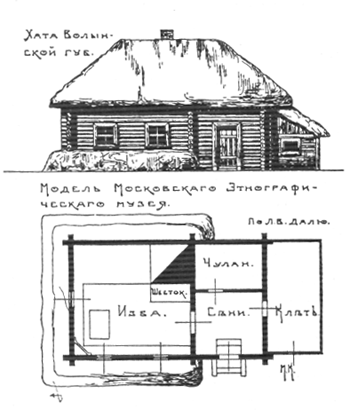

Устройство русской избы внутри и снаружи в южной части России

По деталям крестьянские избы Малороссии (современная Украина) являются следующей ступенью развития, но размещение основных частей такое же. На рисунке хата Волынской губернии состоит из пятистенного сруба, большая часть которого отведена под теплое жилье, а меньшая разделена стеной на сени и чулан; к последним примыкает клеть. Печь, хотя и снабжена трубой, но остается по старой памяти у двери.

На этом плане, мы видим, что изба внутри имеет нары (коник), которые начинаются от печи и переходят в лавки для сидения у двух других стен.

Изба снаружи, у ее отапливаемой части, имеет земляную насыпь — завалинку. Её назначение удерживать тепло, поэтому с тех сторон, где нет окон, завалинка поднимается иногда почти под самую крышу. Для той же цели (сохранения тепла), все жилье несколько вкапывали в землю, так что в сени приходилось спускаться по ступеням.

Красный угол в русской избе

Здесь же можно видеть, что по диагонали от печи находится красный угол. На Руси слово «красный» значило «красивый». Это было самое почётное и торжественное место в избе. Его устраивали ещё в дохристианской Руси для почитания предков, хранения культовых символов и сакральных предметов.

Как продолжение этой традиции, со времён христианства в красном углу ставили иконы, сосуд с богоявленской водой, громничные свечи, веточки освящённой вербы, пасхальные яйца и другие религиозные предметы. Стены красного угла в большинстве случаев имели окна, т.к. выходили почти всегда на южную и восточную стороны. Под образами ставили стол. В волынском доме его ножки врыты в земляной пол.

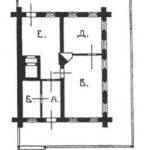

Русская изба на юго-востоке России

Более развитый характер имеют старые избы донских казаков в бассейне нижнего и среднего Дона. Основной сруб здесь низкий и делится продольной капитальной стеной на две равные части. В доме были сени (А), кладовая (Б), чистая комната (В), спальня (Д) и кухня (Е). Три последних помещения отапливались одной печью, кроме которой в кухне имелся очаг для приготовления пищи.

План русской избы на Дону

Изба донских казаков

По берегам рек избы ставили на высоких подвалах, чтобы избегать затопления во время разлива. К крыльцам вели лестницы («ступеницы»). Галерейки («опасании») охватывали жилье с трех сторон и имели навесы.

Окна оформляли снаружи наличниками и снабжали для защиты от жгучих лучей южного солнца ставнями. Внешние стены выравнивали толстым слоем глины и белили известью. Крыши делали соломенные или тесовые.

Особенности древнерусской избы снаружи и внутри на подклети

Следующим по степени развития типом избы является тот, в котором всё здание поставлено на подклет. Делали это для облегчения доступа в избу во время зимы, когда на улице много снега. Подклет использовали для склада различных хозяйственных инструментов, хранения продуктов и содержания для мелкого скота.

При наличии подклета появилась необходимость в наружной лестнице ко входной двери сеней. Лестница почти всегда идет вдоль дворовой стены по направлению к улице и покрывается крышей. Такие лестницы называются «крыльцами». Их появление в русском зодчестве М. В. Красовский относит к Х веку, так как слово «крыльцо», и притом именно в этом значении, впервые встречается в летописном сказании об убиении в Киеве Феодора и Иоанна Варягов (первых христианских мучеников на Руси).

Первоначально крыльца делались с боков открытыми, как на рисунке выше. Позже их стали иногда закрывать досками и тогда пришлось отказаться от устройства окон в стене, вдоль которой идет крыльцо. Это нововведение привело к тому, что появилась необходимость повернуть печь хайлом (отверстие для выхода дымовых газов) к уличным окнам, иначе было темно готовить еду.

Но если изба устраивалась курной (без дымохода), то при таком повороте печи дым с трудом уходил из нее в сени. По этой причине печи стали выдвигать хайлом в сени и прорезать стену. Однако, в большинстве случаев, печи в таких жилищах имели трубы и это дало возможность отгородить в избе переборкой особое помещение — «стряпущую» (кухню), как на плане избы ниже.

План и рисунок русской избы Владимирской губернии

Рисунок фасада крестьянской избы Владимирской губернии России

Появляются шкафы, столы и скамьи в стряпущей.

Полати в русской избе

Чтобы спать было теплее, устраивали «полати» — дощатый настил, который представлял собою продолжение верхней поверхности печи. Занимал половину площади избы (не считая стряпущей). Влезали на полати по ступеням, прилаженным к стенке печи.

Задняя изба или чистая половина

Сложившийся таким образом тип избы вполне удовлетворял весьма незатейливым личным потребностям русского крестьянина и его семьи.

Горница: что это такое

Горница — это холодная комната с маленькими окнами и полом, поднятым выше пола главной избы, как на рисунке ниже. Она соединяется непосредственно со стряпущей и подобно ей предоставляется в полное владение баб.

Русская изба в северной и других частях России

В этом доме мы видим светёлку — жилую комнату в чердаке передней избы. Перед ней тянется балкон, явление в устройстве русской избы снаружи сравнительно позднее.

Что такое светёлка

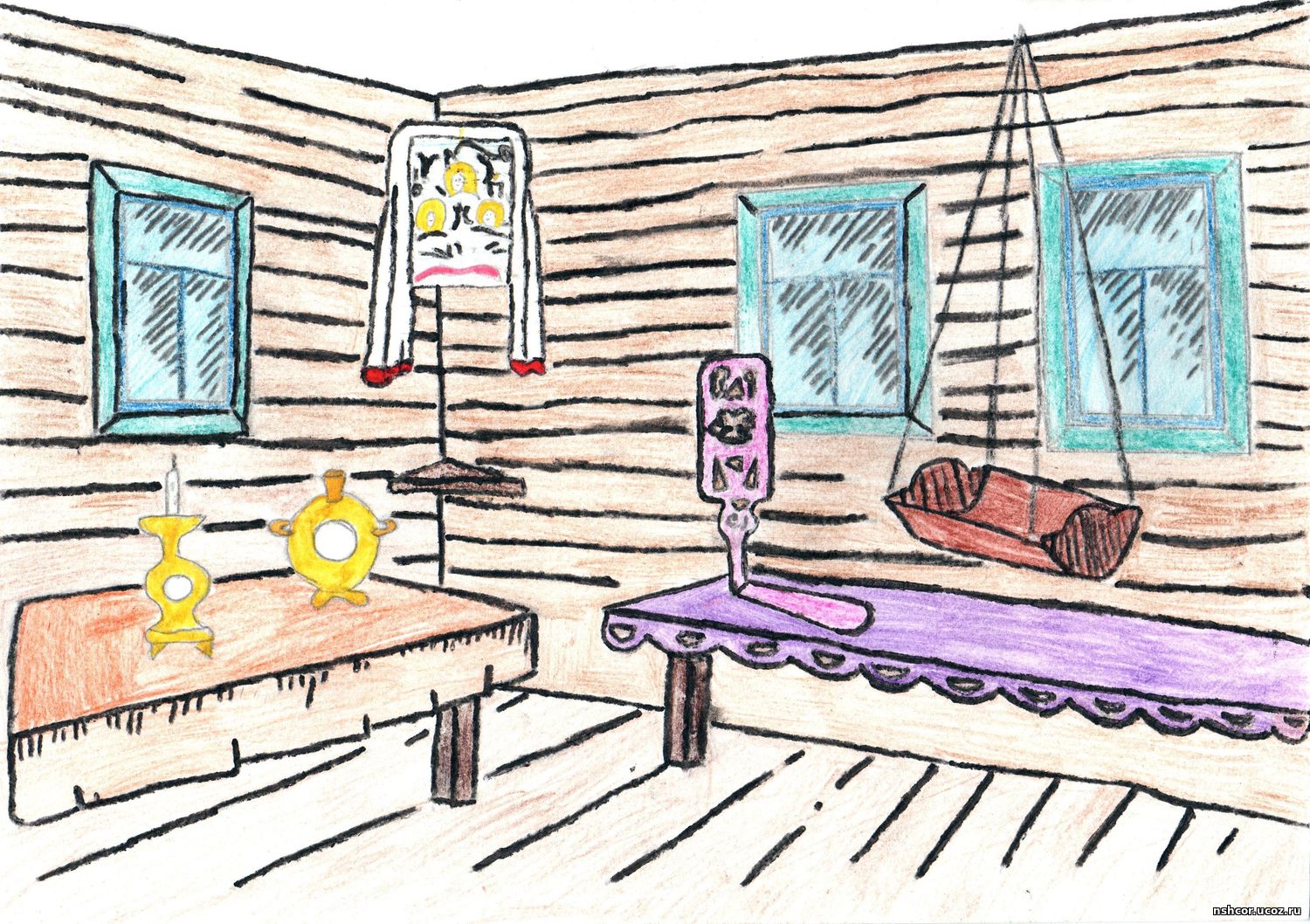

Как выглядела русская изба внутри

Архитектурно-скульптурное убранство русской избы являлось предметом широкого и богатейшего народного творчества — резьбы по дереву, росписи, вышивания и других ремёсел. На видео ниже можно увидеть внутреннее убранство русской избы XVII века.

Несколько труднее представить себе внутренний вид крестьянской избы более раннего времени.

В ХIX веке уже всюду, где живут побогаче, имелись самовары, лампы, бутылки и т.д.. Однако, наравне с этими изделиями городского рынка можно найти еще предметы прежней обстановки и утвари: по местам еще встречались старинного типа лавки, столы, шкапы и полки для икон (божницы), украшенные порезками (резьбой) и росписью.

В наше время, к сожалению, разрушены традиции в строительстве жилых построек, культура обработки дерева, утрачены смелые конструкторские и инженерные приемы, увеличивающие долговечность деревянных зданий. Но мы можем воссоздать устройство русской избы внутри и снаружи, чтобы понять собственную природу и культуру.

Пишите комментарии.

Забирайте статью к себе на стену в соцсетях или в закладки, чтобы не потерять.

Чтобы не потерять, заберите статью к себе на сену в соцсетях

Как выглядит изба внутри рисунки

Внутреннее убранство русской избы

Выставка самодельной посуды на МААМ. Посуда как часть нашей повседневной жизни сопровождает нас тысячелетиями. Прошла уже первая половина осени.

Уважаемые коллеги! Фотоотчет «Абхазия — Страна души, Страна сказок». Фотоотчет о детском техническом творчестве в рамка Значение современных технических средств в воспитании детей Золотые публикации. Лучшее 3 дня.

Перспективный план работы творческой группы по экологическому воспитанию дошкольников на — учебный год. Картинки: Осеннее дерево. Макет сезонного дерева. Картинки: Артисты театра для театрального лэпбука.

Сени и порог в доме

В некоторых районах в печи мылись и парились. Печь порою олицетворяла все жилище, ее наличие или отсутствие определяло характер постройки дом без печи — нежилой. Основная функция печи — приготовление пищи — осмысливалась не только как хозяйственная, но и как сакральная: сырое, неосвоенное, нечистое превращалось в вареное, освоенное, чистое.

В русской избе всегда по диагонали от печи располагался красный угол, где мы можем увидеть иконы, Библию, молитвенные книги, изображения предков — те объекты, которым придавалась высшая культурная ценность.

Красный угол — священное место в доме, что подчеркивается его названием: красный — красивый, торжественный, праздничный. Вся жизнь была ориентирована на красный старший, почетный, божий угол.

Здесь трапезничали, молились, благословляли, именно к красному углу были обращены изголовья постелей.

Русская изба — фотоподборка

Здесь совершалось большинство обрядов, связанных с рождением, свадьбой, похоронами. Неотъемлемая часть красного угла — стол. Уставленный яствами стол — символ изобилия, процветания, полноты, устойчивости. Здесь сконцентрирована и будничная, и праздничная жизнь человека, сюда сажают гостя, сюда кладут хлеб, святую воду.

Детские рисунки русской избы

Располагалась она сразу слева или справа от двери. Русская печь — основной элемент избы. Отсутствие печи говорит о том, что строение является нежилым.

Да и свое название русская изба получила именно благодаря печи, которая позволяет топить помещение. Еще одна важная функция данного устройства — приготовление пищи.

До сих пор нет более полезного способа приготовления еды, чем в печи.

Библиотека

В настоящее время существуют различные пароварки, которые позволяет сохранить максимум полезных элементов в пище. Например, считали, что она являлась любимым местом отдыха для домового.

Или, когда ребенок терял молочный зуб, его учили бросать зуб под печку и говорить:. Также считалось, что мусор из дому нужно сжигать в печи, чтобы энергия не уходила наружу, а оставалась внутри помещения.

Красный угол — неотъемлемая составляющая внутреннего убранства русской избы. Именно в этом углу вкушали пищу наши предки. Стол же считался неким алтарем, на котором всегда находился хлеб:.

Поэтому даже сегодня традиция не позволяет сидеть на столе.

А оставлять ножи и ложки считается дурной приметой. До сегодняшних дней сохранилось еще одно поверье связанное со столом: молодёжи запрещалось сидеть на углу стола, дабы избежать участи безбрачия. Предметы быта в русской избе играли каждая свою роль.

Скрыня или сундук для одежды являлся важным элементов дома. Скрыня переходила по наследству от матери к дочери. В него складывалось приданное девушки, которое она получала после замужества. Располагался этот элемент интерьера русской избы чаще всего рядом с печкой.

Лавки также являлись важным элементов интерьера русской избы. Условно они делились на несколько видов:.

Горница — это еще одно жилое помещение в избе. Имелось оно у зажиточных крестьян, ибо подобное помещение мог позволить себе не каждый.

Что представляла собой изба в общем

Горница чаще всего устраивалась на втором этаже. Отсюда её название горница — «гора».

В ней находилась другая печь, называемая голландкой.

Как нарисовать внутри русской избы

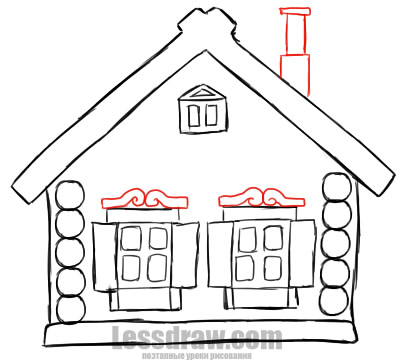

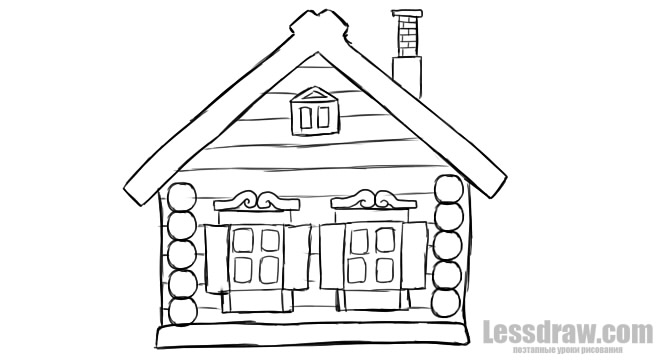

Как нарисовать русскую избу поэтапно

В этом уроке будет показано, как нарисовать русскую избу поэтапно карандашом. На самом деле рисовать избу не так уж и сложно, особенно если вы видели такое строение в настоящей жизни или на картинках и фотографиях. Давайте попробуем нарисовать такое здание поэтапно.

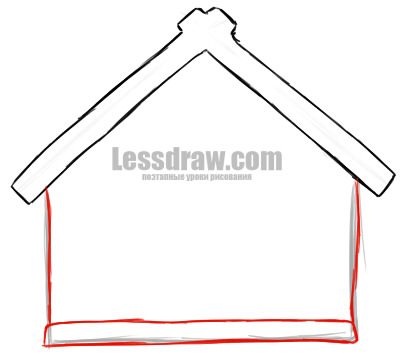

Первым делом рисуем почти прямоугольник без верхней части, вот таким образом. Желательно, конечно, чтобы стороны были ровными. Кстати, вам точно будет полезно узнать, как нарисовать дом, попробуйте!

Теперь нам нужно сделать набросок крыши вот такими линиями.

Прорисуем крышу избы вот таким образом, чтобы все выглядело красиво и аккуратно.

Сотрем верхние лишние линии, рисуем стороны избы и ее фундамент.

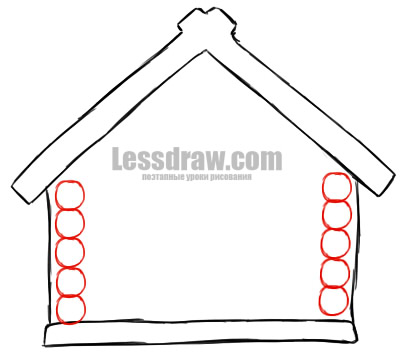

По бокам нужно нарисовать бревна, из которых и состоит русская изба.

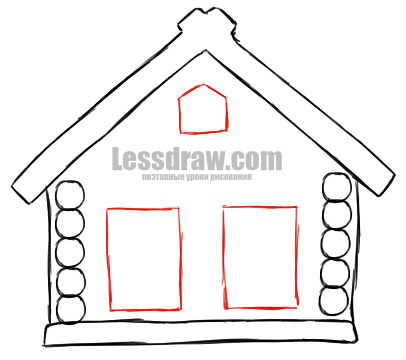

Далее нам потребуется нарисовать три окна – одно на чердаке и два снизу.

Дорисовываем маленькому чердачному окну избы детали. Добавляем на нижние окна створки.

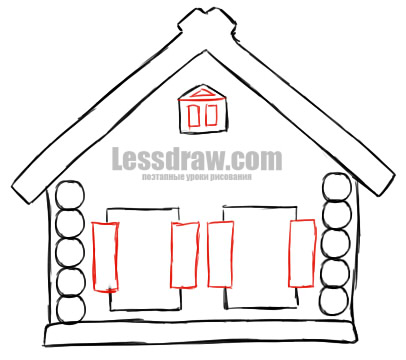

Теперь рисуем стекла и перегородки окон избы.

Сверху окон можно нарисовать украшения. На крыше рисуем печную трубу.

Добавим деталей – линии бревен на стене и крыше избы, кирпичный узор на трубу.

Раскрасьте полученный рисунок, добавьте пейзаж – речку, озеро или лес.

Надеемся, что рисовать избу поэтапно было интересно и увлекательно.

Внутреннее убранство русской избы

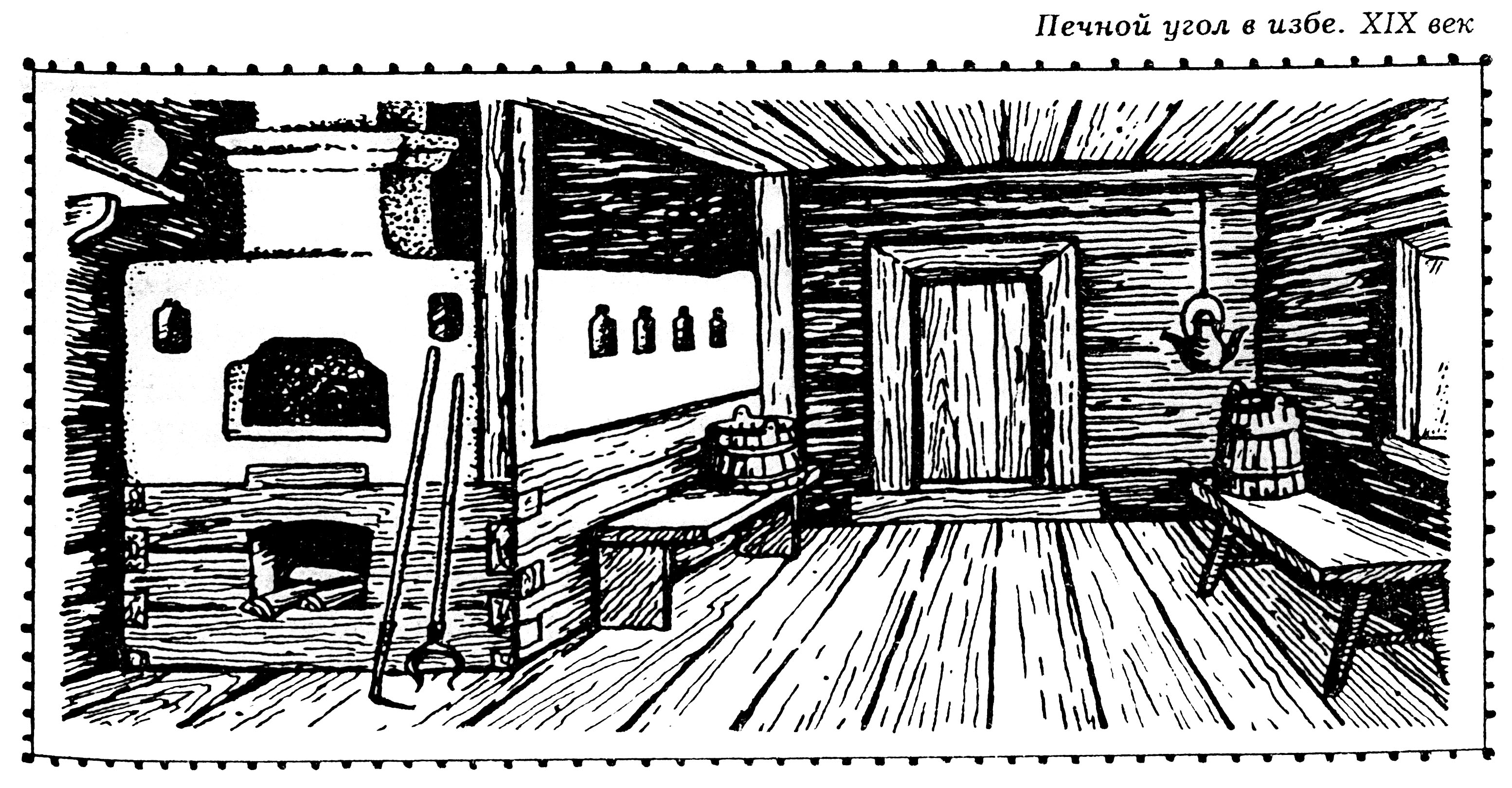

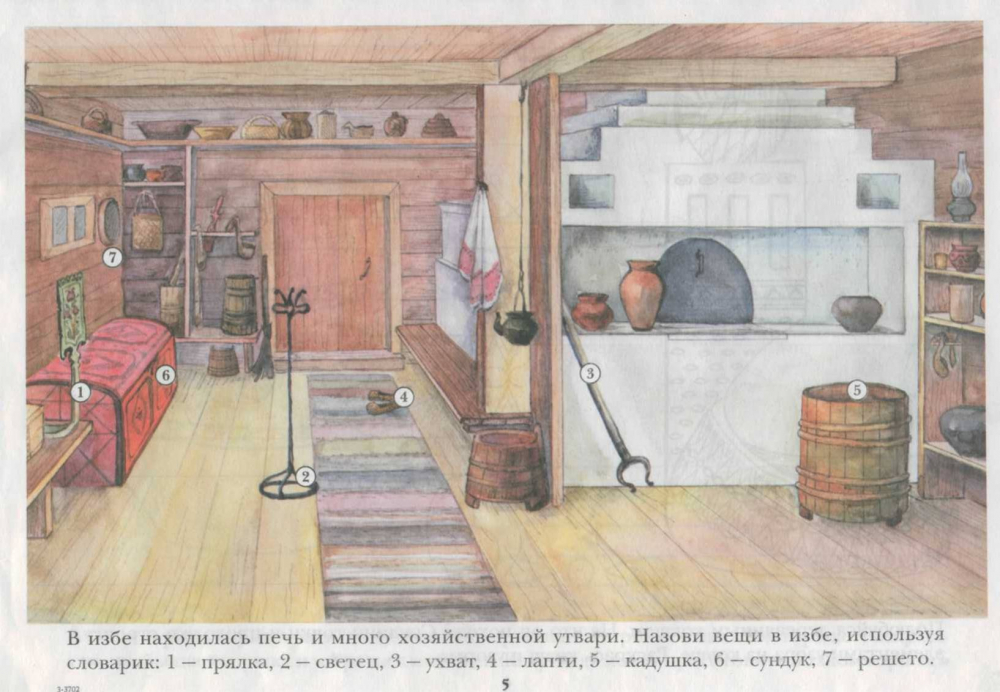

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, около окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники — полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название «чулан» или «прилуб». Он являлся исключительно женским пространством в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.

Традиционная неподвижная обстановка жилища дольше всего удерживалась около печи в женском углу.Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы. На большей территории Европейской России, на Урале, в Сибири красный угол представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи. В южнорусских районах Европейской России красный угол — пространство, заключенное между стеной с дверью в сени и боковой стеной. Печь находилась в глубине избы, по диагонали от красного угла. В традиционном жилище почти на всей территории России, за исключением южнорусских губерний, красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще «святым».

Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол, лишь в ряде мест Псковской и Великолукской губ. его ставят в простенке между окнами — против угла печи. В красном углу подле стола стыкаются две лавки, а сверху, над божницей, — две полки полавочника; отсюда западно-южнорусское название угла «сутки» (место, где стыкаются, соединяются элементы убранства жилища).Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол.

Во время уборки урожая первый и последний устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

Некоторые авторы связывают религиозное осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена была печь. Божий угол и печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры. Эти ученые видят в их взаимном расположении своеобразную иллюстрацию к русскому двоеверию просто сменили в Божьем углу более древние — языческие, а на первых порах несомненно соседствовали там с ними.Что же до печки. подумаем серьезно, могла ли «добрая» и «честная» Государыня Печь, в присутствии которой не смели сказать бранного слова, под которой, согласно понятиям древних, обитала душа избы — Домовой,- могла ли она олицетворять «тьму»? Да никоим образом. С гораздо большей вероятностью следует предположить, что печь ставилась в северном углу в качестве неодолимой преграды на пути сил смерти и зла, стремящихся ворваться в жилье.Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв.м, было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве.

Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи. Места для ночного сна также были распределены. Старые люди спали на полу около дверей, печи или на печи, на голбце, дети и холостая молодежь — под полатями или на полатях. Взрослые брачные пары в теплое время ночевали в клетях, сенях, в холодное — на лавке под полатями или на помосте около печи.Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин дома во время семейной трапезы сидел под образами. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй сын — по левую, третий — рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках. Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, их нарушившего, могли строго наказать. В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь.

В праздничный день изба преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях. Интерьер горницы отличался от интерьера внутреннего пространства избы присутствием голландки вместо русской печи или вообще отсутствием печи. В остальном хоромный наряд, за исключением полатей и помоста для спанья, повторял неподвижный наряд избы. Особенностью горницы было то, что она всегда была готова к приему гостей. Под окнами избы делались лавки, которые не принадлежали к мебели, но составляли часть пристройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно: доску врубали одним концом в стену избы, а на другом делали подпорки: ножки, бабки, подлавники. В старинных избах лавки украшались «опушкой» — доской, прибитой к краю лавки, свисавшей с нее подобно оборке. Такие лавки назывались «опушенными» или «с навесом», «с подзором».

В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать — топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть. То же касается и сватов: они проходили к столу и садились на лавку только по приглашению.

В похоронной обрядности покойного клали на лавку, но не на любую, а на расположенную вдоль половиц.Долгая лавка — лавка, отличавшаяся от других своей длиной. В зависимости от местной традиции распределения предметов в пространстве дома, долгая лавка могла иметь различное место в избе. В севернорусских и среднерусских губерниях, в Поволжье она тянулась от коника к красному углу, вдоль боковой стены дома. В южновеликорусских губерниях она шла от красного угла вдоль стены фасада. С точки зрения пространственного деления дома долгая лавка, подобно печному углу, традиционно считалась женским местом, где в соответствующее время занимались теми или иными женскими работами, такими, как прядение, вязание, вышивание, шитье.

На долгую лавку, расположенную всегда вдоль половиц, клали покойников. Поэтому в некоторых губерниях России на эту лавку никогда не садились сваты. В противном случае их дело могло разладится.

Лавка пороговая шла вдоль стены, где расположена дверь. Она использовалась женщинами вместо кухонного стола и отличалась от других лавок в доме отсутствием опушки по краю.

Лавка судная — лавка, идущая от печи вдоль стены или дверной перегородки к передней стене дома. Уровень поверхности этой лавки выше, чем других лавок в доме. Лавка спереди имеет створчатые или раздвижные дверцы или закрывается занавеской. Внутри нее расположены полки для посуды, ведер, чугунков, горшков. Коником называли мужскую лавку. Она была короткая и широкая. На большей части территории России имела форму ящика с откидной плоской крышкой или ящика с задвижными дверцами. Свое название коник получил, вероятно, благодаря вырезанной из дерева конской голове, украшавшей его боковую сторону. Коник располагался в жилой части крестьянского дома, около дверей. Он считался «мужской» лавкой, так как это было рабочее место мужчин. Здесь они занимались мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т.п.

Под коником находились и инструменты, необходимые для этих работ. Место на лавке считалось более престижным, чем на скамье; гость мог судить об отношении к нему хозяев, смотря по тому, куда его усаживали — на лавку или на скамью. Необходимым элементом убранства жилья являлся стол, служащий для ежедневной и праздничной трапезы. Стол являлся одним из наиболее древних видов передвижной мебели, хотя наиболее ранние столы были глинобитными и неподвижными. Такой стол с глинобитными же лавками около него были обнаружены в пронских жилищах XI-XIII веков (Рязанская губ.) и в киевской землянке XII века. Четыре ножки стола из землянки в Киеве представляют собой стойки, врытые в землю.

В традиционном русском жилище подвижный стол всегда имел постоянное место, он стоял в самом почетном месте — в красном углу, в котором находились иконы. В севернорусских домах стол всегда располагался вдоль половиц, то есть более узкой стороной к фасадной стене избы. В некоторых местах, например в Верхнем Поволжье, стол ставили только на время трапезы, после еды его клали боком на полавочник под образами. Делалось это для того, чтобы в избе было больше места. В лесной полосе России столы плотничной работы имели своеобразную форму: массивное подстолье, то есть рама, соединяющая ножки стола, забиралось досками, ножки изготовлялись короткими и толстыми, большая столешница всегда делалась съемной и выступала за подстолье для того, чтобы было удобнее сидеть. В подстолье делался шкафчик с двустворчатыми дверками для столовой утвари, хлеба, необходимого на день.

В традиционной культуре, в обрядовой практике, в сфере норм поведения и пр. столу придавалось большое значение. Об этом говорит четкая пространственная закрепленность его в красном углу. Любое выдвижение его оттуда может быть связано лишь с обрядовой или кризисной ситуацией. Исключительная роль стола была выражена практически во всех обрядах, одним из элементов которых являлась трапеза. С особенной яркостью она проявлялась в свадебном обряде, в котором практически каждый этап завершался застольем. Стол осмыслялся в народном сознании как «Божья ладонь», дарующая хлеб насущный, поэтому стучать по столу, за которым едят, считалось грехом. В обычное, незастольное, время на столе могли находится лишь хлеб, как правило завернутый в скатерть, и солонка с солью.

Покрывался стол скатертью. В крестьянской избе скатерти изготавливали из домотканины как простого полотняного переплетения, так и выполненной в технике бранного и многоремизного ткачества. Используемые повседневно скатерти сшивали из двух полотнищ пестряди, как правило с клеточным узором (расцветка самая разнообразная) или просто грубого холста. Такой скатертью накрывали стол во время обеда, а после еды или снимали, или покрывали ею хлеб, оставляемый на столе. Праздничные скатерти отличались лучшим качеством полотна, такими дополнительными деталями как кружевная прошва между двумя полотнищами, кисти, кружево или бахрома по периметру, а также узором на ткани.