Как выглядит кишечная палочка под микроскопом

Самое четкое изображение живой кишечной палочки помогло понять архитектуру ее мембраны

С помощью атомно-силовой микроскопии высокого разрешения ученым впервые удалось получить микрофотографии живой клетки E.coli в рекордно высоком разрешении и более подробно изучить архитектуру внешней мембраны. Оказалось, что белки внешней мембраны расположены гораздо более плотно, чем предполагалось ранее, и образуют статичную пористую структуру. А эластичность такой мембране придают скопления липополисахаридов, которые подобно каплям воды могут разделяться или сливаться. Эти данные могут помочь в будущем найти уязвимости грамотрицательных бактерий к антибиотикам. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Грамотрицательные бактерии, в том числе E.coli, окружены внешней мембраной, которая защищает клетку от иммунной системы животных, обеспечивает механическую стабильность клетки и не пропускает многие классы антибиотиков, которые наиболее эффективны именно внутри клетки. Мембрана с внутренней части состоит из фосфолипидов, а с внешней из липополисахаридов, в которых находятся белки внешней мембраны (разнообразные белки со структурой бета-цилиндра, чаще всего порины). Тем не менее, до сих пор не было ясно, как именно архитектура белков и липидов на поверхности клетки образует защитный барьер.

Чтобы получить изображение целой клетки в высоком разрешении, исследователи для начала сканировали отдельные ее части, а затем сопоставили отдельные фазовые сканирования, учитывая их положение и характеристики поверхности, и склеили их в единое изображение. Они обнаружили, что большая часть поверхности клетки пористая, а сами поры образованы тримерами порина. С помощью делеции гена активатора транскрипции поринов OmpF и OmpC выяснилось, что именно OmpF образует почти статичную плотную сеть, промежутки которой заполнены липополисахаридами, причем судя по всему в жидкой фазе, поэтому они способны сливаться друг с другом и разделяться. Они напоминают капли, которые на 0,5-1 нанометров выступают над сетью, образуя бугристую поверхность. Статическая природа пориновой сети примечательна, так как внешняя мембрана расширяется и перестраивается во время роста и деления клетки. Исследователи предполагают, что именно скопления липополисахаридов обеспечивают достаточную эластичность мембраны, которая не препятствует быстрому росту и делению клетки.

Внутри тримерной пориновой сети можно увидеть отдельные участки без пор. (A) Изображение АСМ, где пунктиром выделены области без пор (C) Последовательное изменение участков без пор за время деление клетки. Здесь отчетливо видно, что участки сливаются и разделяются.

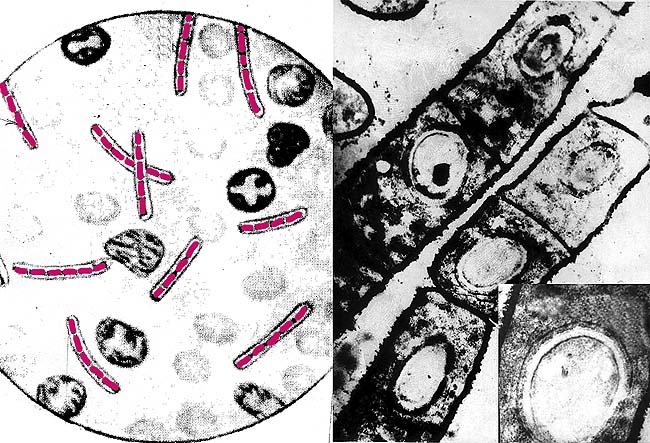

Как выглядят под микроскопом различные бактерии

Человеческий глаз неспособен видеть слишком мелкое. Поэтому о том, как выглядят вирусы и бактерии, люди узнали после изобретения микроскопа.

Получив уникальную возможность рассматривать микроорганизмы под микроскопом, ученые обнаружили весьма разнообразные бактерии, живущие на руках и зубах, в моче, желудке и кишечнике. И сразу же занялись их классификацией. Первые классификации были основаны на различиях внешнего вида бактериальных клеток.

Чуть позже были обнаружены и вирусы. Оказалось, что эти живые организмы существенно отличаются по строению от бактерий, и некоторые из них могут паразитировать на бактериальных клетках. Являясь неклеточной формой жизни, вирусы более просты по строению и гораздо меньше – их фото и видео можно получить только под мощным электронным микроскопом. Среди них нет способных самостоятельно питаться – все вирусы являются паразитами, живущими за счет клетки-хозяина. Вирусы, поражающие бактериальные клетки, называются фагами. Некоторые из них оказались полезными для человека, поскольку способны уничтожать болезнетворные бактерии.

Формы бактериальных клеток

Современные методы исследования позволяют не только разглядеть под микроскопом бактерии и внутреннее строение бактериальной клетки, но и сделать фото и видео этих организмов, как они выглядят. На основании этих данных бактерии разделили на группы, характеризующиеся различной геометрической формой.

Кислотоустойчивые бактерии и гастрит

Длительное время считалось, что повышенная кислотность в желудке предохраняет его от проникновения бактерий. Это заблуждение опровергло открытие возбудителя гастрита и язвы желудка – бактерии хеликобактер (Helicobacter pylori). Клетки этих бактерий по своей форме выглядят как грамотрицательные спириллы. Различные виды хеликобактер встречаются в кишечнике, желудке, а также в ротовой полости и на зубах. Спириллы хеликобактер способны передвигаться даже в очень плотных питательных средах.

На фото спириллы рода хеликобактер, живущие в желудке и кишечнике, выглядят как покрытые ворсинками слегка изогнутые палочки со жгутиками на конце, позволяющими им передвигаться по пищевому тракту человека. Поверхностная пленка спириллы хеликобактер позволяет ей успешно противостоять иммунной системе организма и соляной кислоте, содержащейся в желудке.

Старые культуры хеликобактер полны клеток, выглядящих как кокки, – эти клетки помогают культуре переживать неблагоприятные условия. Кокки бактерий рода хеликобактер также способны селиться на внутренних стенках пищеварительного тракта, встречаются в природных источниках, однако в культурах они расти не могут.

Бактериальные колонии и их внешний вид

Если рассматривать фото, как выглядит человеческая кожа под большим увеличением, или же посеять мазок с кожи на питательную среду, обнаружится, что многие болезнетворные бактерии в небольшом количестве постоянно встречаются на кожных покровах человека.

По сути, количество бактериальных клеток в человеческом организме даже немного больше, чем тех, из которых состоят органы и ткани. Многие из них живут в кишечнике и желудке, заселяют половые органы, встречаются в моче, мокроте и других выделениях. При посевах на питательные среды они образуют колонии, которые выглядят по-разному в зависимости от вида. Аналогичные колонии можно наблюдать и в природе – например, у синезеленых водорослей, актиномицетов и архей.

Фото колоний одного и того же вида бактерий могут выглядеть по-разному в зависимости от условий выращивания, наличия в питательной среде витаминов, минералов, ее плотности. Колонии могут выглядеть крупными (диаметр более 4-6 мм), средними (2-4 мм в диаметре) и мелкими, иметь округлую, овальную, ветвящуюся (ризоидную), розеточную форму, отличаться прозрачностью или цветом, рельефом, консистенцией.

Например, спириллы хеликобактер пилори при их определении в кишечнике или в моче у женщин методом посевов смыва фекалий на плотных средах образуют прозрачные, блестящие колонии небольшого размера, а в жидких – тонкие серовато-голубые пленки и выглядят как небольшое помутнение жидкости. Сероперерабатывающие образуют колонии в виде цветных слизей на камнях водоемов и источников, а азотфиксирующие актиномицеты похожи на мелкие нитевидные корешки, практически незаметные в корневой системе растения.

При определении бактерий в моче человека чаще других встречаются кишечная палочка, лактобактерии, протеи, клебсиелла, энтерококк. Внешний вид их колоний позволяет визуально оценить наличие бактерий в моче и определить их чувствительность к антибиотикам. Для дифференциальной диагностики бактерий в моче в среды можно добавлять специфичные антибиотики или питательные вещества, позволяющие выделить чистые культуры бактерий одного вида.

Работаю врачом ветеринарной медицины. Увлекаюсь бальными танцами, спортом и йогой. В приоритет ставлю личностное развитие и освоение духовных практик. Любимые темы: ветеринария, биология, строительство, ремонт, путешествия. Табу: юриспруденция, политика, IT-технологии и компьютерные игры.

Бактерии под микроскопом

Бактерии могут жить практически в любой среде, однако, самое большое разнообразие их форм и размеров можно встретить в водоемах.

Пресноводные бактерии отличаются удивительно разнообразной морфологией — они могут быть одиночные, нитчатые или формировать причудливые колонии. Они бывают бесцветные или же могут содержать пигменты, придающие им яркий цвет. Они могут питаться как сапрофиты, разлагая останки других организмов, или же могут синтезировать органические вещества в процессе хемо- или фотосинтеза:

Бактерии разлагают мертвую тихоходку. Увеличение микроскопа 400х и 1000х

Размер пресноводных бактерий тоже может значительно варьировать — от очень мелких, видимых только на максимальном увеличении микроскопа, до огромных, которых можно увидеть даже невооруженным взглядом (как, например, #Achromatium).

В отличие от бактерий в привычным их понимании, пресноводные представители часто имеют уникальную морфологию, поэтому нередко можно лишь по внешнему виду определить их род, а иногда и вид. Обычные же бактерии, живущие в других средах, не поддаются идентификации визуальным способом — при микроскопии можно определить лишь их форму (кокки, палочки, диплококки и т.д.), а если окрасить, то — выявить их принадлежность к грамположительным или грамотрицательным видам. Для определения вида бактерий в подавляющем большинстве случаев используют не микроскопию, а другие методы (посевы, ПЦР и т.д.).

Бактерии Ахроматиум (Achromatium oxaliferum).

Achromatium — серная бактерия гигантского размера. Она может достигать размера 0,125 мм, что делает ее видимой даже невооруженным взглядом. Это крупнейшая пресноводная бактерия.

2 гигантские бактерии в сравнении с бактериями обычного размера (палочками), которые видны на фоне. Увеличение микроскопа 400х

Внутри этих бактерий видны крупные включения коллоидного кальцита.

Наряду с гигантским размером и уникальной способностью накапливать карбонат кальция, у Achromatium недавно обнаружилось еще одно поразительное свойство.

Выяснилось, что эта бактерия обладает неслыханным ранее, просто парадоксальным типом генетической организации. Каждая бактериальная клетка содержит множество копий очень сильно различающихся геномов. Они отличаются друг от друга как геномы разных видов. Уровень генетического разнообразия в одной клетке сопоставим с уровнем разнообразия целой популяции и даже многовидового бактериального сообщества.

Растворение бактерии Achromatium в кислоте

Achromatium oxaliferum — единственная бактерия, содержащая включения карбоната кальция(кальцита), гранулы которого занимают почти весь объем клетки. Функция этих включений пока не известна.

Изначально предполагалось, что данные гранулы состоят из оксалата кальция, что и отразилось в названии вида (oxaliferum), а когда обнаружилось, что это карбонат, то переименовывать уже не стали.

Есть простой способ выяснить, что это точно не оксалат — добавить уксусной кислоты. Оксалат кальция в ней не растворяется, а карбонат — очень быстро, что и можно увидеть на видео (растворяется продукт реакции кислоты с карбонатом кальция).

После растворения крупных гранул кальцита стали хорошо видны множественные мелкие включения. Это скопления элементарной серы. Они образуются в результате реакции, за счёт которой живёт эта бактерия — окисления сероводорода.

Опыт растворение в кислоте бактерии ахроматиум, доказывающий, что внутриклеточные включения представляют собой карбонат кальция, а не оксалат.

Несмотря на то, что эти бактерии не очень питательны, т.к. почти весь их объем занимают гранулы неорганического вещества, они являются пищей многих простейших, которые с удовольствием их поглощают:

Инфузория стентор проглатывает бактерию ахроматиум. Внутри стентора можно рассмотреть двух ранее съеденных таких же бактерий. Также в цитоплазме видны пурпурные бактерии #Chromatium

Бактерии Macromonas

Бактерии Macromonas, также как и бактерии #Achromatium, живут за счет окисления сероводорода. И они так же содержат гранулы неорганического вещества, однако, в данном случае это не карбонат, а оксалат кальция.

Макромонас — это очень крупные бактерии, однако, они в несколько раз меньше гигантов #Achromatium, и в отличие от них имеют жгутики и могут активно двигаться:

Бактерии Macromonas и Achromatium на увеличении микроскопа 400х.

Бактерии Chromatium okenii

Chromatium okenii — это достаточно крупные пресноводные бактерии. Они относятся к пурпурным серным бактериям, т.е. имеют естественный фиолетовый цвет, поэтому их хорошо видно и без окраски.

Внутри клеток можно рассмотреть включения. Это капли серы. Эти бактерии способны к фотосинтезу, но в отличие от растений, в качестве донора электронов используют не воду, а сероводород, поэтому в ходе процесса выделяется не кислород, а сера, которая потом и накапливается в цитоплазме.

Бактерии Chromatium okenii на увеличении микроскопа 600х. Внутри клеток видны включения элементарной серы — конечного продукта фотосинтеза.

Живут они в пресных водоемах, где предпочитают бескислородные зоны. Там они могут размножаться в огромных количествах, чему очень радуются простейшие и многоклеточные организмы, которые с удовольствием едят таких больших и толстых бактерий, после чего сами становятся красивого фиолетового цвета:

Инфузория Euplotes полакомилась пурпурными бактериями и стала зелено-фиолетовой.

Зелёный же цвет обеспечивается постоянно присутствующими в цитоплазме симбиотическими зелёными водорослями.

Бактериальный жгутик

Считается, что увидеть жгутики бактерий в обычный микроскоп невозможно, так как их толщина намного меньше предельной разрешающей способности светового микроскопа.

Чтобы их разглядеть, применяют специальные красители, которые испаряясь оставляют осадок вокруг жгутиков и тем самым делают их косвенно видимыми в обычный световой микроскоп.

Для непосредственного же их наблюдения используют электронную микроскопию.

Жгутики прокариот(бактерий) принципиально отличаются от жгутиков эукариот(напр., эвглен). Они имеют совершенно разное строение и эволюционно появились независимо друг от друга.

Бактерии же Chromatium okenii значительно крупнее большинства бактерий. Они примерно в 10 раз больше кишечной палочки, соответственно и жгутики у них больше, поэтому эта бактерия представляет почти уникальную возможность их хорошо разглядеть без применения специальных средств:

Жгутики бактерии Chromatium okenii на увеличении микроскопа 1000х. Хорошо виден жгутик.

Бактерии Beggiatoa

Бактерии Beggiatoa — бесцветные нитчатые бактерии, обитающие в различных водоемах, богатых сероводородом. Они живут за счет окисления сульфида до элементарной серы. Каждая нить — это длинный ряд цилиндрических клеток. Нити могут иметь длину до нескольких сантиметров и способны к активному скользящему движению по субстрату. Обладают хемотаксисом по градиенту концентраций значимых химических веществ.

На большом увеличении внутри клеток можно рассмотреть многочисленные капельки серы, являющиеся результатом окисления сероводорода — процесса, за счет которого бактерии получают энергию и живут: 2H2S + O2 → 2S + 2H2O

Филаменты бактерий Beggiatoa на увеличении микроскопа 1000х. Внутри видны включения элементарной серы.

Бактерии спириллы

Обычно являются сапрофитами, т.е. они разлагают отмершее органическое вещество. Массово развиваются в загнивающей пресной воде. Хороший способ их развести — просто оставить на несколько дней емкость с прудовой водой и большим количеством органики (растений, водорослей, листьев, детрита).

Двигаются с помощью жгутиков, которые сложно увидеть даже на максимальном увеличении.

Бактерии спириллы в окружении диатомовых водорослей. Увеличение микроскопа 1000х. Инфузория-туфелька питается мелкими спириллами. Увеличение микроскопа 400х.

Бактерии спирохеты

Спирохета — спирально извитая очень подвижная бактерия.

Движение бактерии обеспечивается жгутиками. Но в отличие от спирилл(см.выше), их жгутики не внешние, а внутренние (эндожгутики). Они находятся в периплазматическом пространстве (между телом клетки и наружной мембраной) и обвивают клетку по всей длине. Их может быть от 2 до 100 в зависимости от вида спирохет.

Перемещение жгутиков относительно друг друга вызывает вращение и сгибание тела этих бактерий.

Бактерия спирохета. Увеличение микроскопа 1000х.

Бактерии под микроскопом

Наиболее крупной бактерией долгое время считалась Spirochaeta plicatilis, открытая еще в 1997г. Имея длину до 0,5 мм, она могла быть различима и при незначительном увеличении даже в лупу. В 1997г. она уступила пальму первенства Thiomargarita namibiensis- бактерии, обнаруженной у берегов Намибии. Длина ее тела – около 0,75 мм. Однако большинство бактерий малы (0.3-6мкм), и для их изучения необходима увеличительная техника.

Довольно крупные бактерии можно видеть в самый обычный школьный микроскоп, не обладающий дополнительными приспособлениями к увеличению. Для того, чтобы рассмотреть, к примеру, культуру сенной палочки Bacillus subtilis, достаточно иметь микроскоп с увеличением х800. Бактерии бесцветны, поэтому необходимо окрасить препарат одноэтапным, доступным красителем типа метилового фиолетового, люголя, бриллиантового зеленого, тушью.

Препарат культуры бактерий можно легко приготовить самому. Для этого необходимо вырастить Bacillus subtilis, поместив немного сена в колбу с водой. Через несколько дней поверхность воды покроется пленкой, которая будет состоять из колоний искомых бактерий. Кусочек пленки помещают на покровное стекло, окрашивают тушью. При рассматривании сенная палочка будет выглядеть как неокрасившаяся светлая палочка. Клетка имеет вытянутую форму с тупо закругленными концами. Цитоплазма светлая, оболочка тонкая. Без ядра.

Фазово-контрастный микроскоп позволяет увидеть больше. Его отличие от обычной увеличительной техники заключается в разной окраске частиц в зависимости от их плотности: более плотные будут выглядеть темнее, менее плотные – светлее.

Палочковидные бактерии могут быть как безвредными-сапрофитами (живущая в кишечнике Escherichia coli), так и возбудителями тифа (Salmonella typhi) и дизентерии (Shigella dysenteriae).

Темнопольный микроскоп позволяет не только увидеть бактерий как светлые включения на темном фоне, но и наблюдать за их движением. По характеру перемещения отдельных клеток можно распознать возбудителей некоторых заболеваний. Рассмотреть бактерии вам помогут следующие микроскопы:

Кишечная палочка

Все слышали о таком понятии как микробиота человека (микробиом). Это огромное количество бактерий и других микроорганизмов, постоянно живущие в пищеварительном тракте и играющие важнейшую роль в поддержании жизни и здоровья человека. Количество бактерий в кишечнике близко к общему количеству клеток организма, а вес может достигать 1,5-3 кг!

Помимо поддержания полезной микрофлоры, кишечные палочки E. coli вырабатывают ряд необходимых для человека витаминов: В1, В2, В3, В5, В6, биотин, В9, B12, К, жирные кислоты (уксусную, муравьиную, а ряд штаммов также молочную, янтарную и другие), участвуют в обмене холестерина, билирубина, холина, желчных кислот, оказывают влияние на всасывание железа и кальция.

Существуют разные виды кишечных палочек: полезные выполняют те важные функции, о которых рассказано выше, и есть патогенные штаммы E.coli. Патогенная кишечная палочка вызывает разнообразные болезни под общим название эшерихиозы, или в просторечии эти болезни называют просто «кишечная палочка».

Полезные и патогенные кишечные палочки не отличаются по морфологическим признакам ( по форме, окрасу и т.п.), поэтому при анализе отличить их невозможно.

Вероятно, те палочки, которые живут в кишечнике в симбиозе у человека, не патогенны, т.е. организм к ним приспособлен. Болезнь вызывают попавшие извне E.coli.

Откуда берется патогенная кишечная палочка и какие симптомы она взывает? Как можно заразиться кишечной палочкой?

При потреблении зараженной пищи или заглатывании воды при купании, палочка проникает в организм и начинает активно размножаться в кишечнике, вытесняя полезные микроорганизмы и приводя к болезни.

Разновидности кишечной палочки и симптомы

Патогенные палочки бывают разных видов, и симптомы, ими вызываемые, могут отличаться.

Однако не только эти симптомы кишечной палочки опасны.

Кишечная палочка является самой частой причиной заболеваний мочеполовой сферы у женщин и у мужчин.

У женщин кишечная палочка вызывает циститы, пиелонефриты, и является причиной острого кольпита, вульвовагинита.

Как происходит заражение?

Инфицирование кишечными палочками (а также другими уропатогенными микробами, обитающими в кишечнике) мочеполовых органов, и у мужчин, и особенно у женщин, часто происходит непосредственно из желудочно-кишечного тракта при недостаточном соблюдении гигиены или применении специфических сексуальных практик.

У мужчин кишечные палочки являются причиной:

Именно поэтому задача адекватной терапии кишечной палочки приобретает особую остроту.

Как лечить кишечную палочку?

При более тяжелых состояниях, а также при инфицировании кишечной палочкой мочеполовых путей, назначают антибактериальную терапию. В этих случаях важно выбрать препарат, к которому отмечается наибольшая чувствительность возбудителя.

Макмирор является противомикробным средством, востребованным при заражении E.coli, сальмонеллами, шигеллами, амебами, хеликобактером и многими другими возбудителями.

Поскольку энтерит, вызываемый кишечной палочкой, часто встречается у детей, и он особенно опасен у детей до 1 года и чуть старше, при назначении лечения необходим препарат, который разрешен детям уже с самого раннего возраста. По инструкции, Макмирор может использоваться в лечении детей любого возраста. При этом грудному ребенку выписывать этот препарат обязательно должен врач, определяя нужную дозировку индивидуально. Также Макмирор разрешен к применению у беременных женщин.

Эти свойства препарата Макмирор делают его препаратом выбора в терапии кишечной палочки.

Лечение мочеполовых заболеваний, вызванных кишечной палочкой.

Лечение диареи у детей и диареи путешественников, вызванной кишечной палочкой, помимо антибактериальной терапии, включает:

При инфицировании кишечной палочкой мочевых путей, вместе с препаратом Макмирор, рекомендуется обильное питье для усиления диуреза, применение препаратов для коррекции гормонального статуса и иммунной системы, симптоматическая терапия (НПВС и т.п.).