Как выглядит корневая система дуба

Чтобы вырастить дуб не всегда достаточно одного человеческого поколения. Только к 25 годам он даёт первые жёлуди. Много среди них долгожителей, свидетелей человеческой истории.

Дуб (лат. Quеrcus) – это род древесных пород семейства Буковые. Он включает около 600 видов, 20 из которых растёт в России. Много их встречается в Европе и на севере Африки. Большее число видов образует горные и равнинные леса обеих Америк, востока и юга Азии. Совсем нет местных дубов в центральной части Евразии.

Как выглядит дуб?

Дуб – это дерево, реже кустарник и что самое необычное для нас – даже кустарничек с очерёдными, вечнозелёными или опадающими на зиму листьями. На равнинах деревья бывают выше, чем в горах, в среднем вырастая до 25-30 м. Редкие вековые особи в преклонном возрасте от 700 лет и более достигают размера в 55 м.

Самый старый дуб Европы растёт в Литве – это Стелмужский дуб, ему приблизительно 2 тысячи лет.

Кустарники обычно покрывают почву слоем в половину метра, например в Испании, реже они поднимаются от 1 до 2 м в высоту, но не больше. При чрезмерном выедании скотом и интенсивных рубках многие деревья не поднимаются выше кустарников.

Обычно у дубов мощная стержневая корневая система, уходящая в глубину до 5 м. Но если в почве есть плотные подстилающие породы – известняки, глины; при переувлажнении или на подзолах у них образуются якорные (поверхностные) корни. В тропических лесах они развивают опорные дисковидные корни.

Важным признаком при определении вида являются особенности дубовой коры. У одних растений она гладкая, несущая только чечевички. Чаще она покрыта различными по глубине трещинами или расколота на прямоугольные планки, напоминающие поверхность глины в сухой сезон.

Форма листьев может быть не только такой, какой мы привыкли её видеть. Они бывают продолговатыми, округлыми. Средняя длина листовых пластинок дуба равна 70-150 мм, у вечнозелёных видов они мельче. У дубов крупнолистного и зубчатого листья гигантские – до 400 мм в длину. Черешки листьев короткие, реже длинные – до 70 мм, есть и виды с почти редуцированными черешками.

Дуб – однодомное дерево, у него однополые цветки. Они невзрачные, белые, мелкие, появляются в одно время с листьями. Мужские (тычиночные) цветы собраны в поникающие соцветия серёжки. Пестичные – одиночные или расположенные по 2-3 на удлинённых цветоносах. Плоды развиваются в течение 1-2 лет. Разные виды рода легко скрещиваются и оставляют плодовитые гибридные формы.

Плоды дуба – односемянные жёлуди, в верхней или нижней части с остатком недоразвитых семян. Кожура жёлудя тонкая, внутри голая или толстая, трёхслойная и опушённая с обратной стороны. Плюска – это чаще чашевидный орган, окружающий семя, но бывает и другой формы. Она формируется из разросшегося цветоложа. Иногда она распространяется боле чем на половину длины жёлудя. Снаружи плюска покрыта чешуйками.

Дуб черешчатый, или обыкновенный (лат. Quercus robur)

Крона у дуба раскидистая и широкая, вырастает он до 25-40 м. У старых дубов этого вида кряжистые мощные стволы, их кора имеет ярко выраженные борозды. Листья продолговатые по краю крупнолопостные, тёмно-зелёные.

Цветёт одновременно с появлением листьев, в мае-июне. После распускания мужских цветов их пыльца остаётся жизнеспособной в течение 5 суток. Жёлуди при основании окружены чашевидной плюской. Селится дуб в смешанных и лиственных лесах и по берегам водоёмов.

Дуб пробковый (лат. Quercus suber)

Дерево вырастает до 20 м, его ветви начинают расти близко к основанию ствола. Отличается войлочно-опушёнными желто-серыми молодыми веточками.

Его кора содержит пробковый слой. Листья пробкового дуба кожистые, вечнозелёные, черешковые, овальной формы, в 30-70 мм длиной. Листовые пластинки цельнокройные или мелкозубчатые, сверху глянцево-зелёные, снизу серо-ворсистые. Жёлуди созревают в первый год после оплодотворения. Они овальные, длиной до 30 мм, окружены опушённой плюской, по вкусу похожи на каштаны.

Естественный ареал пробкового дуба – Западное Средиземноморье, в России он выращивается в Крыму.

Дуб каштановидный (лат. Quercus castaneifolia)

Жизненная форма – дерево, высотой до 25 м. Кора у дуба этого вида серая, молодые побеги опушённые. Листья клиновидные у основания, сердцевидные, закруглённые или овальные, длиной до 180 мм. Их конечная лопасть заострена и снабжена острыми зубцами. Образует леса в горах и на равнинах. Древесина каштановидного дуба идёт на изготовление винных бочек и разных построек.

Условия роста дуба

Молодой дубок растёт с трудом, он боится прямых солнечных лучей, морозов, жары, сильного затенения и ветра. Выжить он может только при достаточном количестве тепла и небольшом боковом затенении. В траве он расти не может, там ему слишком темно, а на открытых местах днём жарко, а ночью холодно. Хорошо растёт он в молодых сосёнках и в зарослях кустарника.

В первые годы жизни деревце прибавляет в росте медленно, поднимаясь всего на 10-15 см в год. Зато быстро формируется и ветвится его корень, углубляясь на метр в год. Молодой дубок начинает интенсивно тянуться вверх только после 10 лет подготовки. В течение одного лета он вырастает на 0,3-0,4 м. Прожив 500 лет, он вытягивается до 15 м. Вот теперь ему не нужна защита. Он сам становится защитником рябин и берёз.

Хозяйственное значение дуба

Римляне называли его кверкус, что в переводе на русский язык значит «красавец». Им украшают парки городов и окрестности сёл. Нынешнее название растения произошло либо от греческого demo – строю, либо от англосаксонского timbrer – деревянное строение, строительный лес. И действительно, дубы в большинстве своём являются важными лесообразующими породами, доставляющими человеку ценную древесину.

Стоит добавить, что спил дуба имеет приятный запах, хорошо знакомый любителям коньяка.

Дуб вырабатывает фитонциды, которые за 6 минут убивают микробов. В этом они уступают только подобным веществам черёмухи. Фитонциды влияют и на другие растения. Если дуб растёт рядом с орешником, то плохо обоим: биологически активные вещества одного тормозят рост другого. В дубравах нет черники, потому что на неё плохо действуют фитонциды дуба. А на другие растения они не действуют, ведь у дуба всегда много спутников.

Исследование корневых систем дуба в различных типах смешения культур в Велико-Анадольском лесхозе Сталинской обл

Летом 1949 г. в Велико-Анадольском учебно-опытном лесничестве (в кв. 2, 24 и 25) были проведены исследования корней дуба в 22-летних чистых и смешанных культурах.

Для этого выбирались в первую очередь такие смешения дуба с лесными породами, которые были выявлены практикой лесокультурного дела, как наиболее удачные и устойчивые для степных условий. Корневая система исследовалась и в таких типах смешения, где дуб находится в явно угнетенном состоянии и дает большой отпад. Участки с разными типами культур выбирались таким образом, чтобы они находились рядом или в непосредственной близости друг от друга. Для изучения корневых систем были подобраны следующие типы лесных культур: 1) чистый дуб, 2) дуб в смешении с остролистным кленом, 3) чистый клен, 4) дуб в смешении с желтой акацией, 5) дуб в смешении с белой акацией и 6) дуб в смешении с ясенем обыкновенным. Все шесть типов культур находились в одинаковых лесорастительных условиях.

Культуры дуба в смешении с кленом остролистным имели хороший рост, тонкие и ровные стволы; насаждение — сомкнутое, с густым пологом. Для исследований подбирались участки леса с порядным смешением пород.

Чистые культуры дуба и культуры в смешении с акацией желтой также отличались хорошим ростом, но несколько худшим, чем в посадках с остролистным кленом.

Расстояние между рядами — 1,5 м, в ряду — 1 м.

В культурах дуба с акацией желтой смешение пород чередовалось в ряду через дерево. В период исследования корневых систем акация желтая в этих культурах находилась в. угнетенном состоянии.

Дуб в смешении с акацией белой и с ясенем обыкновенным, несмотря на проводимые рубки ухода, находился в угнетенном состоянии, имел хилый вид, слабо развитую крону и корявые стволы. Рост его был почти в три раза хуже, чем в чистых посадках. Породы в этих культурах смешивались порядно, расстояние между рядами — 1,7 м. Высаженный в междурядьях кустарник выпал в молодом возрасте. После вырубки стволов акации белой и ясеня обыкновенного образовалось новое порослевое поколение, которое к периоду исследования достигло возраста 10—12 лет.

Травяной покров во всех шести типах культур почти отсутствовал.

Почва на всех участках — глинистый чернозем, мощностью от 50 до 70 см. Содержание гумуса в черноземе, по данным проф. Степанова, — от 6 до 8%.

Вскипание почвы наблюдалось на глубине 20—25 см.

Для разделения корней дуба и клена применялся раствор хлорного железа; было установлено, что 3—5-процентный раствор хлорного железа окрашивает луб и древесину дуба в синий цвет, а клена—в черный.

60—85% крупных и мочковатых корней всех исследуемых древесных и кустарниковых пород (дуба, клена остролистного, акации желтой, акации белой и ясеня обыкновенного) в 22-летних чистых и смешанных культурах содержится в верхнем 60-сантиметровом гумусовом горизонте. Особенно сильно развита сеть мелких сосущих корешков в самом верхнем 20-сантиметровом слое почвы. По мере углубления в почвогрунт количество корней, особенно скелетных, резко уменьшается.

Еще меньше корней в горизонте А — В1 (глубина 60—100 см). Этот горизонт насыщен мелкими корнями, их в 5—8 раз меньше, чем в верхних слоях почвы.

В горизонтах С1 и С2 (глубина 100—300 см) насыщенность корнями очень слабая, но более или менее равномерная; в каждом 20-сантиметровом слое почвы в этих горизонтах содержится в среднем 2—3% корней от общего веса всей корневой системы. Корни распространяются главным образом по трещинам и ходам землероев. По характеру ветвления и внешним признакам корни глубоких уплотненных горизонтов резко отличаются от корней верхних слоев почвы: тонкие корни слабо разветвлены и тянутся в почвогрунте в виде длинных нитей, поэтому поглощающая поверхность их незначительна. В готовых ходах корни сплетаются между собой, иногда образуя толстые пучки. В горизонте С3 содержится ничтожное количество корней (1—2% от общего веса корневой массы).

Корневые системы древесных и кустарниковых пород резко изменяются в зависимости от типов смешения культур.

По отдельным древесным породам эти изменения в различных смешениях характеризуются следующим образом.

В чистых посадках корневая система дуба развивается почти одинаково как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В верхних слоях почвы от центрального стержневого корня отходят во все стороны боковые горизонтальные корни, образующие многочисленные разветвления во всех направлениях. Стержневой корень проникает в почвогрунт почти вертикально или наклонно и по мере углубления разветвляется на ряд тонких корней. Мочковатая часть корней у дуба, в сравнении с кленом остролистным и ясенем обыкновенным, развита слабо. Вес мелких корней (тоньше 1 мм) в чистых посадках составляет 10% 07 общего веса корней дерева.

Отдельные корни дуба в чистых культурах 22-летнего возраста в условиях Велико-Анадоля проникают в почвогрунт на глубину 440 см. Таким образом, средний ежегодный прирост в глубину составляет 20 см.

Большое влияние на степень развития корней дуба оказывают различные компоненты его. Наиболее сильный рост корней дуба наблюдается в смешении с остролистным кленом, несколько слабее — в чистых культурах дуба, еще слабее — в смешении с желтой акацией. Весьма слабый рост корней дуба отмечается с акацией белой и самый слабый—с ясенем обыкновенным. Так, если вес корней в метровом слое почвы, приходящийся в среднем на 1 дуб в чистых культурах, принять за 100%, то в смешении с остролистным кленом он составит 123%, с акацией желтой — 90%, с акацией белой — 40% и с ясенем обыкновенным — 14%.

Количественный учет корней дуба в разных смешениях по 20-сантиметровым слоям почвы показывает, что его корневая система более равномерно распределяется в почвогрунте в сочетании с кленом остролистным. Корни дуба в этом типе смешения глубже проникают в почвенные слои и, таким образом, по сравнению с чистыми культурами дуба более полно используют объем почвогрунта. Если в чистом насаждении дуба в первом верхнем 20-сантиметровом слое почвы содержится 49% от общего веса в метровом слое мелких и мочковатых корней, во втором —28% и в третьем — 12%, то в смешении с остролистным кленом соответственно: 33, 25 и 27%.

Корневая система клена также сильнее развивается в смешении с дубом, чем в чистых культурах; вес корней клена в сочетаниях с дубом на 24% больше, чем в чистых насаждениях.

Распределение в почвогрунте корней дуба в смешении с желтой акацией занимает промежуточное положение между распределением дуба з чистой культуре и в культуре, смешанной с кленом остролистным.

Следовательно, клен лучше других из исследованных пород способствует развитию корневой системы дуба, что свидетельствует о большей устойчивости его в смешении с кленом остролистным, чем с любым другим из указанных спутников.

Плохими спутниками дуба являются акация белая и ясень обыкновенный — корневая система дуба в этих типах смешения находится в сильно угнетенном состоянии. Ясень и акация образуют чрезвычайно густую сеть тонких корней, расположенных большей частью в тех же почвенных слоях, где развиваются корни дуба. Благодаря густому ветвлению корни этих пород имеют большую всасывающую поверхность и поэтому обладают большей возможностью поглощать из почвенного грунта влагу и питательные вещества, чем корни дуба. В результате корни дуба в этих смешениях вытесняются из более глубоких почвенных горизонтов и сосредоточиваются главным образом в верхнем 40-сантиметровом слое, также густо насыщенном корнями ясеня и акации. Поэтому дуб в смешении с ясенем обыкновенным или акацией менее устойчив, чем в чистых культурах.

Уход за дубом путем вырубки ясеня обыкновенного и акации белой мало улучшает его положение, так как насыщенность почвогрунта корнями срубленных пород от этого не уменьшается. Больше того, обильно появляющаяся пневая поросль с более мощной листовой массой еще сильнее истощает и без того бедные запасы влаги в почве. Вот почему в Велико-Анадоле дуб в посадках с ясенем обыкновенным, а также с акацией белой во многих случаях погиб, несмотря на проводимые рубки ухода. В подобных типах смешения уход за дубом должен быть таким, чтобы одновременно с вырубкой деревьев отмирала и их корневая система. Только при этом условии в почвогрунте будут обеспечены пространственные возможности для развития корней дуба.

На тех же пробах, где производились раскопки корней, учитывался и вес листовой массы дуба в сухом виде. Для этого предварительно определялась общепринятым методом влажность свежесобранных листьев.

Наибольшее количество мелких корней на единицу веса листьев приходится на дуб в смешении с остролистным кленом; несколько меньше — в чистых культурах дуба, еще меньше—в смешении с акацией желтой и минимальное количество — в смешении дуба с акацией белой. Не подлежит сомнению, что устойчивость дуба понижается с увеличением нагрузки листовой массы на его корневую систему.

Анализ полученного материала позволяет сделать вывод, что развитие и строение корневой системы дуба, а также проникновение ее в глубину в различных культурах сильно меняется в зависимости от его компонентов. Это, в свою очередь, по-разному сказывается на его устойчивости в степных условиях. Поэтому при подборе спутников для дуба необходимо считаться с взаимовлиянием корневых систем разных древесных и кустарниковых пород.

Хорошее состояние и сильный рост дубово-кленовой культуры в условиях Велико-Анадоля в значительной степени нужно отнести за счет благоприятного взаимовлияния корневых систем этих пород. И, наоборот, угнетенное состояние и слабая устойчивость дуба в смешанных культурах с акацией белой, а также с ясенем обыкновенным объясняется подавлением корневой системы дуба его компонентами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Формирование корневой системы дуба обыкновенного (Quercus robur L.) в зависимости от метода создания культур

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 27.02.2014 2014-02-27

Статья просмотрена: 15441 раз

Библиографическое описание:

Остапчук, А. С. Формирование корневой системы дуба обыкновенного (Quercus robur L.) в зависимости от метода создания культур / А. С. Остапчук. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 249-251. — URL: https://moluch.ru/archive/62/9537/ (дата обращения: 24.12.2021).

В процессе исследовательской работы были изучены корневые системы 1–3-летних культур дуба обыкновенного и зависимость их формирования от метода создания. Установлено, что культуры дуба, созданные посевом желудя, образуют более мощную стержневую корневую систему, проникают на большую глубину, что в будущем отразится на производительности дубовых древостоев.

Ключевые слова: лесные культуры, корневая система, метод создания, посев, посадка, стержневой корень, мочковатый корень

The dependence of roots systems of 1–3-years old English oak plantations on its formation according to the establishment method was researched during the studying. The plantations of English oak established by sowing of acorns form stronger tap root system, and penetrate deeper what influence on oakery productivity.

Key words:forest plantations, root system, method of establishment, sowing, planting, tap root, fibrous root

Введение. Вжизни растений корневая система играет исключительную роль. Она впитывает и передает надземным органам воду, минеральные элементы, амино- и нуклеиновые кислоты, ферменты и т. п. Корни перерабатывая продукты лиственного обмена, синтезируют аминокислоты и их азотные соединения. Изучением строения и развития корневой системы дуба обыкновенного занимались многие ученые: А. И. Ахромейко [1], П. П. Похитон [10], П. С. Погребняк [9], А. Г. Солдатов [12], И. Н. Рахтеенко [11], М. И. Калинин [5], Н. Н. Гузь [4] и др. В чистых насаждениях дуб развивает более глубокую корневую систему, но масса мелких корней в смешанном насаждении больше, чем в чистом [1, 11]. В чистых культурах дуба, благодаря накоплению корней в верхних горизонтах почвы, наблюдается неполное использование влаги, питательных и других элементов, необходимых для роста деревьев. Смешанные культуры дуба, корни которых глубоко проникают в почву, используют больший объем грунта, который является одним из основных факторов, определяющий оптимальную производительность смешанных дубовых культур, по сравнению с чистыми. Дуб формирует корневую систему, которая глубоко проникает в почву и способствует его выживанию во время засух. По утверждению Н. Н. Гузя [8], отсутствие стержневого корня у высаженных растений дуба приводит к ослаблению биологической устойчивости древесины, а также способствует его усыханию. Дуб обыкновенный в первые годы своей жизни интенсивнее формирует корневую систему, чем надземную часть. Благодаря этому в 4–5-летнем возрасте корни дуба занимают 80–89 % от всей массы растения. Начиная с возраста 6–7 лет, происходит более интенсивное нарастание надземной части дерева, чем корневой системы. По данных М. И. Гордиенко [3], посевы дуба имеют более глубокую корневую систему, чем насаждения, созданные посадкой. Однако саженцы образуют более мощные горизонтальные корни и используют больший объем почвы для своего питания по сравнению с сеянцами. По мнению А. О. Бондаря [2], посев исключает деформацию корней, которая неизбежна во время выкапывания сеянцев на питомнике и высадки их на постоянное место.

Методика исследования. В основу исследования корненаселенности почвы положены «Методы изучения лесных сообществ» [7]. Исследование проводилось анализом особенностей корневой системы 1–3-летних культур дуба обыкновенного, созданных посевом и посадкой на свежих срубах, при схеме создания 6 х 0,5(0,7) м, на темно-серых лесных почвах лесостепи Украины. При исследовании корневых систем 1–летних культур дуба применяли метод полной раскопки. Для исследования корневых систем 2–3-летних растений использовали метод траншей. Эти методы позволяют определить морфологические особенности и возрастные изменения в подземной части растений, распределение корней по генетическим горизонтам почвенного профиля, наличие ярусов корневых систем, распространение в глубину стержневого корня и горизонтальное распространение корней, площадь и объем питания дерева.

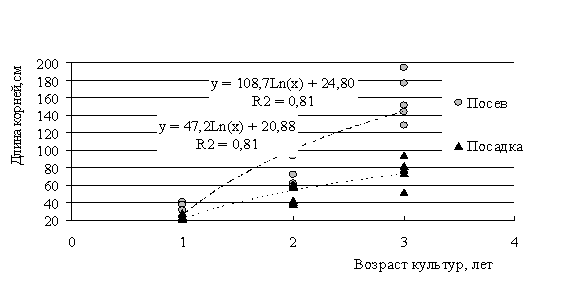

Результаты исследования. Проведя раскапывание корневой системы однолетних культур, созданных посевом и посадкой, стоит отметить, что уже в первые годы жизни растений наблюдаются различия в строении корневой системы. Однолетние посевы формируют стержневую корневую систему и образуют горизонтальные ответвления первого порядка. Стоит заметить, что при средней высоте однолетних посевов 19,1 см корневая система имеет среднюю глубину 33,2 см с отклонениями 24–41 см. Графическое изображение глубины проникновения корневой системы в почву показано на рис. 1.

Корневая система высаженных культур существенно отличается. В первый год жизни растения достигли средней высоты 36,8 см, а корневая система — средней глубины 22,8 см с отклонением 19–28 см. Формируются корни горизонтальной ориентации, представленной корнями первого порядка с их разветвлениями. Высеянный дуб сначала формирует корневую систему, а затем надземную. Его корневая система, несмотря на разницу в биологическом возрасте в два года, хорошо разветвлена и имеет более глубокую протяжность. В год создания культур саженцы дуба не в состоянии создать болем мощную корневую систему по сравнению с посевами желудя. Посаженый дуб, имея хорошо развитую надземную часть, отдает питательные вещества на поддержание жизнеспособности и на формирование подземной горизонтальной корневой системы, но не стержневой его части.

Рис. 1. Длина корневой системы 1–3- летних растений дуба обыкновенного в зависимости от метода создания

При раскапывании 2-летних высеянных культур обнаружено, что дуб создает полностью вертикальную стержневую корневую систему. Корни дуба достигли максимальной глубины 101 см со средней глубиной проникновения стержневого корня на глубину 77,4 ± 8,3 см. Горизонтальные корни представлены корнями первого порядка и незначительными разветвлениями корней второго и третьего порядков. В культурах, созданных посадкой, корневая система хорошо развита, мочковатая, но сосредоточена преимущественно в гумусовом и элювиальном горизонтах. Стержневой корень отсутствует. Наибольшая глубина проникновения корней в почву составляет 61 см со средним проникновением на глубину 48,4 ± 4,6 см. В корневой системе преобладают корни горизонтального направления, которые представлены корнями первого- третьего порядков. Важной биологической особенностью дуба является его регенеративная способность. Это выступает залогом удачного приживления дуба после пересадки. В одно-трехлетних растений дуба с подрезанными корнями происходит восстановление каждого из них. Общая масса корней сеянцев с подрезанной корневой системой после восстановления значительно больше массы корней сеянцев без подрезания.

При исследовании корневой системы культур дуба, созданного посадкой, в возрасте 3 лет не выявлено экземпляров, которые бы сформировали стержневую корневую систему. По утверждению А. А. Бондаря [2], в трехлетних культурах формируется такая корневая система, которая в будущем мало изменяться по форме и будет только увеличиваться в размере. Корневая система высаженных растений мочковатая, стержневой корень отсутствует. Средняя глубина залегания корней 76,0 ± 6,8 см, при этом максимальная глубина проникновения отдельных корней третьего-четвертого порядка составляет 94,0 см. Стоит отметить, что средняя высота высаженных культур — 92,0 см. Основная масса корней сосредоточена в верхнем слое почвы глубиной 10–40 см. Раскапыванием трехлетних высаженных растений дуба установлено, что горизонтальные корни распространены в ширину на 46–120 см. Это корни второго порядка с разветвлениями третьего–пятого порядков.

В трехлетних культурах дуба, созданных посевом, корни достигли средней глубины 158,6 ± 11,7 см, при этом средняя высота растений составляет 105,8 см. Это указывает на более быстрый рост подземной части растения, чем надземной. Исследованиями было обнаружено, что в верхнем гумусовом слое находится значительное количество тонких горизонтальных корней, что указывает на освоение верхних, богатых питательными веществами, горизонтов. С углублением в почву корненаселеность уменьшается, вертикальные корни встречаются в небольшом количестве, а стержневые проникают в материнскую породу. Особенно развита сеть корней в верхнем 20-сантиметровом слое почвы. Максимальная глубина, на которую проник стержневой корень, составила 194,0 см. Это значит, что корни овладели верхними влагоемкими горизонтами материнской породы. По характеру размещения и внешним признакам мелкие корни на глубине отличаются от корней поверхностных слоев — они слабо разветвленные и тянутся в почве в виде шнуров, а в ходах, созданных отмершими корнями других пород, переплетаются между собой, формируют пучки. Как указывает М. И. Калинин [6], система стержневого корня формируется у 70 % деревьев дуба естественного происхождения. У высаженных культурах количество особей с выраженным доминирующим главным корнем не превышает 45–50 %. Примерно у 30 % растений дуба, созданных посевом, главный корень на глубине 40–60 см разделяется на 2–3 стержневые корни, которые после разветвления почти не отличаются по линейно-весовым характеристикам. Это подтверждается и нашими исследованиями.

Выводы.Анализом данных исследований выявлено логарифмическую зависимость между длиной корней, возрастом и методом создания культур. В результате проведенных исследований установлено, что существует значительная разница в формировании корневой системы дуба обыкновенного, созданного посевом желудей и посадкой сеянцев. Посев желудей способствует тому, что корни сеянцев в первые годы жизни занимают более глубокие слои почвы, которые лучше обеспечены влагой. Саженцы дуба не в состоянии создать более мощную корневую систему по сравнению с сеянцами. В них отсутствуют стержневые корни, что в дальнейшем развитии повлияет на их биологическую устойчивость, приживаемость и сохранения деревьев дуба обыкновенного.

1. Ахромейко А. И. О выделение корнями растений минеральных веществ / Ахромейко А. И. — М.: Изд-во АН СССР. Сер. биол., 1936. — № 1. — С. 215–255.

2. Бондар А. О. Формування лісових насаджень у дібровах Поділля / А. О. Бондар, М. І. Гордієнко. — К.: Урожай, 2006. — 334 с.

3. Гордиенко М. И. Биологическая устойчивость дуба в зависимости от характера строения корневой системы / М. И. Гордиенко, Г. А. Порицкий // Лесоводство и лесоразведение. Науч. тр. УСХА. — 1978. — Вып. 219. — С. 7–12.

4. Гузь М. М. Кореневі системи деревних порід Правобережного Лісостепу України: монографія / Гузь М. М. — К.: Ясмина, 1996. — 145 с.

5. Калинин М. И. Корневые системы деревьев и повышение продуктивности леса / Калинин М. И. — Львов: Высшая шк., 1975. — 175 с.

6. Калінін М. І. Лісове коренезнавство: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Калінін М. І., Гузь М. М., Дебринюк Ю. М. — Львів: ІЗМН, 1998. — 336 с.

7. Методы изучения лесных сообществ. — СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. — 240 с.

8. Особливості будови кореневої системи дуба звичайного та закономірності перенесення вологи у дереві / М. М. Гузь, І. М. Озарків [та ін.]. — Наук. вісник НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.4. — С. 7–15.

9. Погребняк П. С. Кореневі системи деревних порід у дібровах / П. С. Погребняк, М. Н. Мельник // Пр. Ін-ту лісівництва АН УРСР. — 1952. — Т. 3. — С. 32–47.

10. Похитон П. П. Распространение корней древесных и кустарниковых пород в черноземной зоне / Похитон П. П. — К.: Госсельхозиздат УССР, 1957. — 40 с.

11. Рахтеенко И. Н. Корневые системы древесных и кустарниковых пород / Рахтеенко И. Н. — М.-Л.: Гослесбумиздат, 1952. — 107 с.

12. Солдатов А. Г. Корневые системы древесных пород / Солдатов А. Г. — К.: Госсельхозиздат УССР, 1955. — 104 с.