Как выглядит молочный зуб внутри

Молочные зубы

Молочные зубы

Эта статья расскажет Вам:

Молочные зубы появляются у каждого ребенка и в обязательном порядке выпадают, чтобы на их местах выросли постоянные зубы. Рост зубов у детей и замена непостоянных зубных единиц постоянными – это естественные процессы и от них никуда не деться. Однако появление зубов из десны далеко не всегда является комфортным. Чем меньше возраст ребенка, тем, как правило, сложнее переносится прорезывание.Выход первых зубов у малышей сопровождается отечностью и опуханием десны, зудом, повышенным слюноотделением. Дети становятся раздражительными, плохо спят и кушают. В этой ситуации родителям необходимо знать, как меняется состояние малыша, и понимать характерные особенности непостоянных зубов, чтобы правильно ухаживать за ребенком пока у него не выпадет последний молочный зуб.

Не на последнем месте стоит и эстетика зубов – детей с некрасивыми больными зубами нередко дразнят сверстники.

Чем молочные зубы отличаются от постоянных?

Когда появляются молочные зубы?

Сроки появления непостоянных зубов общие для всех детей. Для таких зубов характерно парное прорезывание. Первые зубы у младенца ожидаются в возрасте от полугода до десяти месяцев, но в последнее время стоматологи нередко фиксируют отклонения от нормы: зубы вырастают позже или раньше стандартного срока. Появление первых зубов у ребенка зависит во многом от генетики (когда и как зубы появлялись у родителей ребенка, бабушек и дедушек). Также немаловажную роль в данном вопросе играют такие факторы: течение беременности и заболевания, которые перенесла женщина в это время; климатические условия; характер вскармливания ребенка (естественный или искусственный); качество воды для питья и особенности питания будущей матери и уже рожденного ребенка; заболевания, которые перенес малыш в первые месяцы рождения и прочее.

Как понять, что процесс прорезывания начался?

Неприятные симптомы должны проходить в течение трех-пяти дней. Если по истечении этого срока ребенка продолжают беспокоить все те же симптомы, следует показать малыша педиатру.

Процесс проявления непостоянных зубов доставляет неудобства не каждому ребенку. Вполне возможно, что малыш даже не заметит, что у него растут зубы. Чтобы не осложнять этот процесс необходимо беречь десны ребенка от дополнительных повреждений. Не стоит стараться ускорить прорезывание – все должно идти естественным путем. Если малыш слишком болезненно переносит появление первых зубов, рекомендуется посоветоваться со стоматологом. Специалист может дать молодым родителям дельные советы и выписать специальное средство для облегчения появления зубов на свет.

Лечение молочных зубов

Наиболее распространенным заболеванием, поражающим непостоянные зубы, является кариес. Молочные зубы у детей покрыты слишком тонким слоем эмали, потому кариес легко может проникнуть в самую глубину зубных тканей, вызывая воспаление пульпы, зачастую оканчивающееся периодонтитом. Периодонтит особенно опасен для зубов ребенка, потому что в результате действия патологических процессов может даже погибнуть зачаток постоянной зубной единицы, и на месте молочного зуба больше ничего не вырастет.

Для лечения кариеса непостоянных зубов в современной стоматологии используются только щадящие методики, причиняющие ребенку минимум беспокойства и неприятных ощущений. При появлении пульпита, спровоцированного запущенными кариозными процессами, может быть произведено удаление нерва непостоянного зуба. Чаще всего непостоянные зубы депульпируются, когда дети жалуются на сильную боль.

Лечение периодонтита у детей – процедура сложная. В этой ситуации ребенка ожидают длительные и сложные лечебные мероприятия. Непостоянные зубы удаляются при периодонтите, если обнаружено повреждение зачатка постоянного зуба патологическим процессом.

Как нужно ухаживать за молочными зубами?

Первый и самый важный момент по уходу – это обязательная чистка. Как только родители обнаруживают во рту у малыша первые зубы, их надо начинать очищать. До тех пор, пока малышу не исполнится годик, для очистки зубов следует применять силиконовую щетку, которая надевается на палец. Процедура чистки должна осуществляться как минимум раз в день.

Годовалому ребенку нужно дважды в день чистить зубки очень мягкой щеткой, двигая ее от десны к режущему краю либо жевательной поверхности зубов. В два-два с половиной года можно начинать наносить на зубную щетку горошину детской гелевой пасты. С трех-пяти лет ребенка рекомендуется потихоньку приучать к самостоятельной чистке зубов, но этот процесс нужно контролировать, пока ребенок не научится все делать правильно и не осознает важность чистки зубов.

На детских зубных щетках и пастах пишут, для какого возраста они предназначены – это облегчает выбор гигиенических средств. Если Вы сомневаетесь в правильности ухода за непостоянными зубами Вашего чада, лучше всего проконсультироваться с толковым стоматологом.

Профилактика заболеваний молочных зубов

Углеводы и сладости создают благоприятные условия для развития кариеса, потому ребенка не следует часто баловать такой пищей. Вредные сладкие продукты (шоколад, карамельки…) необходимо заменять менее вредными, к примеру, медом или фруктами.

После появления первых зубов ребенка нужно регулярно приводить к стоматологу (раз в полгода). Зубной врач не навредит малышу и не сделает ему больно. В ходе осмотра специалист сможет проконтролировать прорезывание зубных единиц, обнаружить и предотвратить заболевания.

У Вашего ребенка проблемы с молочными зубами?

Наши высококвалифицированные врачи имеют большой опыт работы с детьми, и в игровой форме осмотрят малыша без криков и слез. Мы гарантируем безболезненность и эффективность лечения в нашей клинике, оснащенной самым новым безопасным оборудованием. Обращаясь к нам, Вы выбираете лучшее!

Прорезывание зубов у детей и у грудничков

Зубы у детей появляются в определенной последовательности и парами (например, два центральных резца или два клыка). Но нередко сроки прорезывания зубов у детей смещаются в большую сторону: многие родители начинают переживать и нервничать, но делать этого не стоит, поскольку отклонение от нормы объясняется индивидуальным особенностями организма, нехарактерным протеканием беременности или полученными в процессе родов различными травмами.

Прорезывание зубов у детей и особенности этого процесса

Довольно часто за несколько недель до появления молочного или коренного зуба на десне образовывается заполненная прозрачной или синеватой жидкостью шишка. Естественно, она тревожит родителей, однако никакой патологии в этом образовании нет, да и о начале воспалительного процесса шишка, которая выглядит весьма не эстетично, не говорит. Вмешательств со стороны врача в большинстве случаев не требуется. Обращаться к стоматологу можно, если шишка увеличивается в размере: врач, сделав небольшой надрез, выпустит жидкость.

Молочные зубы у детей: порядок прорезывания

У любого новорожденного младенца внутри челюстей имеются фолликулы молочных (в количестве 20 штук) и коренных (16 штук) зубов. Оставшиеся 16 зачатков сформируются позже.

Прорезывание зубов у грудничков начинается с нижней челюсти: сначала появляются центральные резцы (6-10 месяцы жизни ребенка), затем клыки (10-13 месяцы), далее наступает очередь первых (14-18 месяцы) и вторых (17-23 месяцы) моляров.

Появившиеся зубы отличаются от зубов взрослого человека маломинерализированной эмалью. Если не соблюдать гигиену полости рта, то может начать развиваться кариес. Помимо тщательного соблюдения правил гигиены, сделать зубы более крепкими и устойчивыми к воздействию болезнетворных микроорганизмов помогут специальные гели и мази, значительно ускоряющие процесс минерализации.

Примерные сроки прорезывания постоянных зубов

Первыми из коренных постоянных зубов появляются моляры (на 6 году жизни), находящиеся в конце зубного ряда. Но именно они более всего и подвержены кариесу, поскольку на их поверхности имеются глубокие углубления, где скапливаются бактерии при некачественной чистке и пренебрежении использования нити.

Второй моляр появляется спустя 4-6 лет, когда ребенок достигает 11-13-летнего возраста. Резцы прорезаются на 6-8 годах жизни человека, клыки – после наступления 9-летнего возраста.

Как и у только что появившихся молочных зубов, в составе постоянных содержится мало минеральных веществ (десятая часть от их количества у взрослого сформировавшегося человека). Именно по этой причине ребенка важно приучить к правильной гигиене. Не лишним будет раз в квартал обрабатывать зубы гелями с большим количеством фтора в составе.

Прорезывание зубов у детей: симптомы

Первые признаки скорого появления зубов возникают примерно за неделю до их появления. Симптомы не прекратятся, пока зуб не пробьется сквозь слизистую десны.

Признаки прорезывания зубов у грудничка следующие:

Также есть дополнительные, т.е. необязательные симптомы прорезывания зубов у грудничков:

При повышении температуры нужно внимательно осмотреть слизистую полости рта. Если на ней имеются небольшие заполненные мутноватой жидкостью пузырьки, эрозии, а сами десны имеют ярко-красный цвет, то у ребенка герпетический стоматит. Любой младенец получает от матери антитела к вирусу герпеса, но обычно к моменту появления первых зубов их действие заканчивается. Нередко катализирующим фактором развития стоматита является травма слизистой, неизбежная при появлении зубов. Если вышеперечисленных признаков обнаружить не удалось, то рекомендуется дать малышу «Панадол» (свечи – предпочтительная форма лекарства). Как показывает практика, вызывать педиатра бесполезно, так как это не их специализация. Определить конкретный тип стоматита (афтозный, герпетический и пр.) по силам только стоматологу.

Уход за детскими зубами

Схема прорезывания зубов у детей определяет примерное время их появления, однако начинать соблюдать гигиену полости рта необходимо как можно раньше, не дожидаясь, когда прорежутся зубы.

Груднички не могут сами себя обслуживать, поэтому им нужно помогать очищать десны. Делается это либо с помощью напальчника, либо, если его нет, с помощью обыкновенного бинта, смоченного в теплой кипяченой воде и намотанного на палец.

Если зубы начали прорезываться, без использования специальных средств не обойтись (детские пасты, щётки и т.д.).

Разновидности нарушений при прорезывании зубов

Прорезывание зубов у детей, последовательность которого четко определена, может происходить с задержкой, вызванной различными причинами (болезнью матери во время вынашивания плода, перенесенными ребенком заболеваниями и т.п.). Из-за запаздывания может начаться деформация челюстей, т.к. еще не прорезавшимся зубам не хватает свободного места. С лечением в таком случае способен определиться только стоматолог после тщательного визуального осмотра ребенка и анализа сделанного снимка.

Следующим весьма распространенным нарушением является гипоплазия эмали, проявляющаяся в пятнах разных цветов на только что появившихся зубах, ямках или бороздках. Вызывают гипоплазию осложнения во время беременности.

Почему зубы прорезываются с нарушениями?

Состояние зубов ребенка в первые годы жизни зависит от здоровья матери в период вынашивания плода. Формирование твердых тканей зубов может нарушиться, если женщина:

Помимо болезней матери, повлиять на созревание зубов и развитие челюстной системы могут:

Зачастую родители, движимые самыми благими намерениями, хотят облегчить страдания малыша, давая ему медицинские препараты. Надо понимать, что любое лекарство, даже если оно кажется полностью безопасным, нельзя принимать, не посоветовавшись с педиатром!

Эта статья носит информационный характер, за подробностями просим вас обращаться к врачу! О противопоказаниях и побочных действиях проконсультируйтесь с врачом.

Строение молочных зубов – важные особенности

Последнее обновление: 21.11.2021

Для того чтобы поддерживать красоту и здоровье зубов ребенка, родителям, прежде всего, нужно знать их строение, а также иметь представление о том, чем временные зубки отличаются от постоянных, и какого ухода они требуют. Это поможет избежать многих ошибок, избавив малыша от неприятных ощущений и негативных эмоций, а вас – от лишних хлопот и переживаний.

Молочные зубы у детей: строение, количество, сроки прорезывания

Зубы (молочные и постоянные) – это костные образования. Они предназначены для совершения процесса механической обработки пищи, так называемого пережевывания, с целью ее подготовки к последующему перевариванию.

Что касается анатомического строения молочных зубов, то оно во многом похоже на строение взрослых зубов, хотя имеются и некоторые важные отличия.

Часть зуба, расположенная над десной, называется коронкой. Поверхности коронок могут быть разной формы в зависимости от того, о каком именно зубе идет речь, но в любом случае у молочных зубов они гораздо меньше по размеру.

Коронка соединяется с корнем посредством шейки – слегка суженной части, вокруг которой в горизонтальной плоскости расположены соединительные волокна, образующие так называемую круговую связку.

Сам же корень находится в небольшом углублении, которое называется альвеолой. Сосуды, обеспечивающие питание зуба и нервы проходят через специальное отверстие в верхушке корня. Большинство людей заблуждается, считая, что молочные зубы не имеют корней. На самом деле, те из них, которые предназначены для пережевывания пищи (моляры) также коренные, только их корни самостоятельно рассасываются ко времени их замены постоянными.

Что же находится внутри коронки? Узнать это помогает фото строения молочного зуба:

Только у временных зубов она гораздо тоньше и мягче, и не столь минерализована, именно поэтому у детей кариес развивается стремительно и может за несколько недель превратиться в пульпит или периодонтит.

Это очень минерализованная основная ткань, окружающая полость зуба и корневой канал. Она немного уступает по прочности эмали. Дентин в направлении от центра сплошь пронизывают специальные канальцы, через которые передаются импульсы и происходят все обменные процессы.

Она играет главную роль в обеспечении зуба питательными веществами и осуществлении обменных процессов. При удалении пульпы обменные процессы в зубе становятся невозможны.

В молочных зубах объем пульпы значительно больше, а корневые канальца шире, нежели в постоянных.

Кроме особенностей строения молочного зуба, родителей волнуют сроки их прорезывания и то, сколько зубок должно быть в норме в том или ином возрасте малыша. Рассмотрим эти вопросы подробней.

Примерные сроки прорезывания временных зубов

Когда же ждать появления у малютки зубок? Как правило, первыми режутся у ребенка нижние и верхние центральные резцы. Это происходит в возрасте 6-8 месяцев, но не стоит переживать, если прорезывание слегка затянется.Обращаться к врачам следует лишь, если первый зуб не покажется у вашего чада даже к году.

Верхние и нижние боковые резцы появляются у малышей от 8 до 14 месяцев. После них режутся, как правило, в возрасте 12-16 месяцев, первые моляры. При этом между ними и резцами остается свободное пространство, которое к 16-24 месяцам заполняют клыки. Замыкают процесс вторые моляры, прорезывание которых укладывается в промежуток от 20 до 30 месяцев.

Таким образом, в 2-2,5 года у ребенка в норме должно быть уже 20 молочных зубов:

А вот если ребенку уже миновал год, а у него еще не показался ни один зуб, стоит проконсультироваться у специалистов и выяснить возможные причины задержки их прорезывания.

Когда бы ни начали появляться у крохи зубки, необходимо с самого раннего детства прививать ему навыки гигиены полости рта. Начинать ее необходимо уже в первые месяцы жизни. Для этого используют специальные силиконовые щеточки, надеваемые на палец или влажные салфетки-напальчники, например, серии «АСЕПТА baby». Когда же малыш подрастет и порадует вас несколькими зубками, можно начинать чистить их с помощью паст, рассчитанных на возраст детей от 0 до 3 лет. Самостоятельной же чистке зубов ребенка стоит обучать после 2 лет, при этом контролируя процесс и наблюдая за тем, чтобы он протекал правильно.

Изучение клинической эффективности применения лечебно-профилактических средств серии «АСЕПТА» при лечении воспалительных заболеваний пародонта у детей и подростков (И.В. Климова)

Климова Ирина Владимировна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста Новосибирского государственного медицинского университета.

Кафедра стоматологии детского возраста Новосибирского государственного медицинского университета.

Клинический опыт применения серии средств «Асепта»

Фукс Елена Ивановна ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России)

Анатомия детских зубов

В течение жизни в полости рта человека последовательно прорезываются временные, затем постоянные зубы.

Главное различие между молочными и постоянными зубами заключается в числе зубов. В молочном прикусе насчитывается 20 зубов: 8 резцов, 4 клыка и 8 коренных зубов, тогда как в постоянном прикусе имеются 32 зуба — 8 резцов, 4 клыка, 8 премоляров и 12 моляров.

Последовательность прорезывания временных зубов на каждой челюсти происходит в следующем порядке: I – II – IV – III – V.

Зубы обычно прорезываются последовательно, попарно, симметрично.

Считается нормальным, когда к концу 1-го года жизни ребенка прорезались 8 резцов, затем — первые моляры, клыки и вторые моляры (таб. 1).

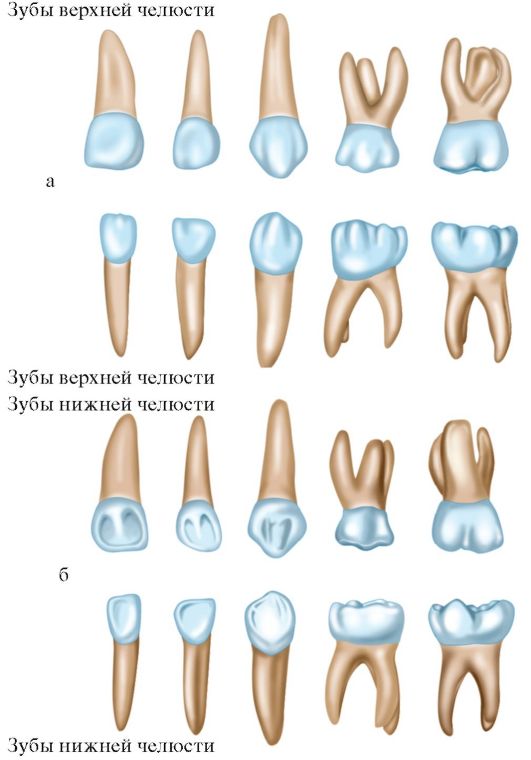

Анатомическая форма временных зубов правой верхней челюсти.

Таблица 1. Сроки закладки минерализации, прорезывания и формирования зубов

Между коренными зубами и резцами остается место для клыков (заостренных на концах), которые появляются во второй половине второго года (7) – в 20-24 месяца.

В первой половине третьего года вырастают 4 задних коренных зуба (8).

Молочные зубы отличаются от постоянных не только величиной, но и формой. Верным признаком отличия молочного зуба от постоянного является подушечко образное утолщение эмали пришеечной части зуба. Продольная ось коронок у молочных зубов имеет нёбный или язычный наклоны. Контур пульповой камеры соответствует — подобно картине у постоянных зубов — в общих чертах форме коронки, лишь рога пульпы больше выдаются. Последнее относится главным образом к медиальному углу, с чем следует считаться при лечении

Корни молочных зубов бывают значительно миниатюрнее и в то же время длинее — по соотношению с коронкой зубов, — чем в постоянном прикусе. У моляров корни сильно искривлены и расходятся (между ними бывают расположены в более поздних стадиях развития зачатки премоляров). Корневые каналы по отношению к толщине корня бывают узкими, часто уплощенными, причем их число и разветвления (в особенности у моляров) значительно варьируют.

Кроме указанных анатомических различий имеются еще некоторые клинические признаки, помогающие отличить молочный зуб от постоянного. Молочные зубы имеют белый цвет с синеватым оттенком, тогда как постоянные зубы отличаются желтоватым или сероватым цветом. Шейки молочных зубов не отличаются в цветовом отношении, тогда как у постоянных зубов шейки имеют более темную окраску. Молочные зубы отличаются также меньшей транспарентностью, чем постоянные. Данное явление особенно бросается в глаза в сменном прикусе. Из дальнейших признаков следует указать еще на меньшую твердость молочных зубов, ввиду чего они легче поддаются абра.

Молочные резцы

Коронки молочных резцов сходны по своей форме с постоянными резцами, однако являются сравнительно более широкими и низкими. Так же как и при постоянном зуборащении, у всех резцов имеется по одному корню, поперечное сечение которого отличается несколько овальной формой.

Молочные клыки.

У молочных клыков коронка также является сравнительно более широкой и короткой, сохраняя сходство по форме с постоянными клыками. Клыки обладают одним мощным корнем почти кругообразного сечения.

Первый коренной зуб.

Его коронка не похожа по форме ни на один из постоянных зубов. У него бывают обыкновенно три бугорка, жевательная поверхность отличается треугольной формой. У верхнего коренного зуба имеются три корня, два щечных и один нёбный. У нижнего коренного зуба два корня — медиальный и дистальный. Корневые каналы молочных зубов значительно больше варьируют — что касается их числа и прохождения — чем каналы постоянных зубов.

Второй коренной зуб.

Коронка данного зуба напоминает по своей форме первый постоянный моляр соответствующей челюсти. Она более объемиста, чем коронка второго моляра. Данное обстоятельство имеет значение при включении первых постоянных моляров в правильный прикус. У нижнего второго моляра имеются два корня, у верхнего три корня. Число и устройство корней молочных и постоянных коренных зубов имеют, следовательно, аналогичный характер.

Вследствие приведенной вариабельности числа и прохождения корневых каналов у молочных моляров, правильное их лечение с использованием пломбирования корней, как правило, весьма затруднительно. Миниатюрные, значительно расходящиеся и тонкие корни являются, в частности у вторых верхних моляров, нередко причиной затруднительной экстракции.

Что касается постоянных зубов, то следует помнить о существовании значительных различий между постоянным зубом у ребенка и взрослого человека. Молодой постоянный зуб отличается от зуба с законченным развитием не только с анатомической точки зрения, но и с биологической.

Наиболее значительное анатомическое различие представляет крупная пульповая камера. В результате большого объема коронковой пульпы имеется сравнительно меньшее количество твердых тканей. Это значит, что пульпа молодых зубов находится под большей угрозой как кариеса, так и травмы, и других вредных воздействий. Глубина кариеса не имеет здесь, следовательно, абсолютного значения. Кариес одинаковой глубины отличается при сходной локализации в первом случае характером поверхностного кариеса, тогда как в случае более молодых возрастных групп он может быть опасным для пульпы. Чем моложе индивид, тем бывает сравнительно более глубоким и опасным кариес.

Большое практическое значение имеет также состояние развития корня. У весьма молодых зубов корень бывает коротким, корневой канал широким, его стенки по направлению к верхушке расходятся.

Дальнейшим характерным свойством зубов с незаконченным развитием является размер клинической коронки зуба, которая бывает меньше анатомической коронки, так как прикрепление десны не доходит еще до разграничения эмали и цемента. Данный факт важен как при лечении апроксимального кариеса, так, в частности, при изготовлении коронок, предназначенных для молодых постоянных зубов.

Все указанные отличительные свойства молодых постоянных зубов имеют большое клиническое значение, так как их приходится принимать во внимание при лечении.

Дальнейшим характерным свойством зубов с незаконченным развитием является размер клинической коронки зуба, которая бывает меньше анатомической коронки, так как прикрепление десны не доходит еще до разграничения эмали и цемента. Данный факт важен как при лечении апроксимального кариеса, так, в частности, при изготовлении коронок, предназначенных для молодых постоянных зубов.

Все указанные отличительные свойства молодых постоянных зубов имеют большое клиническое значение, так как их приходится принимать во внимание при лечении.

Развитие зубов представляет собой сложный процесс, который начинается на ранних стадиях внутриутробного развития плода (во время беременности) и продолжается до 18-20 лет. Во внутриутробном периоде образуются зубные зачатки, которые со временем преобразуются сначала во временные (молочные), а затем в постоянные зубы.

Закладка, образование и дифференцировка зубных зачатков.

Этот процесс начинается у человека на 6-8 неделе внутриутробного развития. Образуется сначала валик вдоль верхнего и нижнего края ротовой щели, который превращается в пластинку, разделяющуюся на две части: губную и зубную. Вдоль свободного края зубных пластинок возникают разрастания тканей в виде колбовидных выпячиваний, по 10 в каждой челюсти. Это так называемы «зубные органы». По мере роста зубной орган постепенно обосабливается от зубной пластинки и остается соединенным с ней лишь тонким слоем клеток – шейкой зубного органа. Вокруг зубного органа формируется зубной мешочек.

Постепенно начинает происходить дифференцировка тканей — вначале однородные клетки начинают приобретать разную форму и функции. В зубном органе между клеткам центрального отдела начинает накапливаться жидкость, расслаивающая клетки – так формируется мягкая ткань зуба – пульпа. Окружающие пульпу клетки приобретают другую форму – из них формируются твердые ткани – дентин (на 4-м месяце внутриутробной жизни) и эмаль (на 5-ом месяце внутриутробной жизни).

Развитие корней молочных зубов происходит уже после рождения ребенка и совпадает по времени с началом прорезывания зубов. К этому моменту коронки зубов обычно полностью сформированы.

Как устроен молочный зуб?

Снаружи зуб покрыт твердой тканью. В области коронки – это дентин и эмаль, в области корня — цемент. Эмаль покрывает коронку зуба снаружи, она более твердая, чем дентин. Внутри коронки зуба находится полость, заполненная мягкой тканью зуба или пульпой. В пульпе много нервных окончаний и кровеносных сосудов. Внутри корня зуба находятся каналы, которые соединяются с полостью зуба и также содержат пульпу.

Зубы находятся в луночках – углублениях в костной ткани челюсти. Корень зуба окружен со всех сторон тканями, которые называются пародонтом. В состав пародонта входят: десна, слизистая оболочка, покрывающая челюсть, костная часть луночки и периодонт (связка, удерживающая корень зуба в лунке).

Молочные зубы имеют ту же форму, что и постоянные, но есть и отличия: они меньше, чем постоянные, эмаль имеет голубоватый оттенок, корни более короткие, бугорки молочных резцов и клыков на режущей поверхности выражены слабее.

Прорезывание молочных зубов.

Молочные (временные) зубы прорезываются в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет в определенные сроки и в определенной последовательности, обычно парами. Молочных зубов всего 20: 8 резцов, 4 клыка, 8 коренных зубов (4 центральных и 4 боковых).

В центре зубного ряда находятся зубы, которые приспособлены к откусыванию и разрыванию пищи (резцы и клыки), а по бокам – для ее размалывания и растирания (коренные зубы). Порядок расположения зубов записывается в виде зубной формулы, в которой отдельные зубы или группы зубов обозначаются цифрами, исчисление начинается от середины зубного ряда отдельно для каждой стороны верхнего и нижнего ряда. Например, от центра к периферии: центральный резец, боковой резец, клык, центральный коренной зуб, боковой коренной зуб (зубная формула имеет четыре таких ряда, по два для каждой челюсти).

Признаком правильного прорезывания зубов является парное прорезывание симметричных зубов в определенной последовательности. Первыми обычно прорезываются центральные резцы на нижней челюсти, затем центральные резцы на верхней челюсти (6-8 месяцев). Боковые резцы прорезываются в 8-12 месяцев, центральные коренные зубы – в 12-16 месяцев, клыки – в 16-20 месяцев, боковые коренные зубы – в 20-30 месяцев. Возможны значительные отступления от этой схемы в ту или в другую сторону. Очень редко встречаются случаи прорезывания резцов до рождения ребенка.

Минерализация зубов (насыщение эмали минералами, главным образом, кальцием) заканчивается 3,5 – 4 годам. С пяти лет начинается рассасывание корней молочных зубов.

Аномалии развития молочных зубов.

К аномалиям развития зубов относятся: нарушения формы, размера, количества зубов, сроков их прорезывания, положения и строения твердых тканей зуба. Эти аномалии могут возникать от разных причин: наследственных особенностей, питания матери во время беременности, ее заболеваний, употребления различных токсических веществ и так далее.

Аномалии формы зуба возникают во внутриутробном периоде. Неправильную форму может иметь как коронка зуба, так и корень. Такая аномалия чаще всего встречается в верхних боковых резцах. Аномалии размера зуба могут проявляться изменением его ширины, высоты, толщины. Формы и размеры коронок могут изменяться под воздействием различных заболеваний твердых тканей зуба. Аномалии количества зубов – это увеличение (прорезывание сверхкомплектных) или уменьшение (бывает и полное отсутствие) количества зубов.

Любые аномалии развития молочных зубов должны быть обязательно проконсультированы у стоматолога, который определит дальнейшую тактику лечения такого ребенка.

Строение слизистой оболочки полости рта у детей.

Слизистая оболочка полости рта имеет три слоя — эпителиальный, собственно слизистый и подслизистый. Соотношение этих слоев в разных участках полости рта разное. В одних больше выражен эпителиальный (спинка языка, твердое нёбо, десна), в других — собственно слизистый (губы и щеки), в третьих — подслизистый слой (переходная складка, дно ротовой полости),

что соответствует особенностям функции слизистой оболочки. Соединение эпителия с подлежащим соединительно-тканным слоем осуществляется при помощи базальной мембраны.

Слизистая оболочка полости рта покрыта многослойным плостким эпителием, который состоит из базального и шиповидного слоев. В местах повышенной травматизации в эпителии имеются зоны неполного или полного ороговения (твердое нёбо, язык, десна). В этих местах эпителиальные клетки имеют несколько слоев ороговевших или лишенных ядер. К ним примыкают клетки зернистого слоя с зернами кератогиалина в цитоплазме. Ниже в нескольких слоях располагается слой шиловидных клеток, которые имеют полигональную форму с выступами, склеенными веществом мукополисахаридного происхождения. Еще ниже располагается ростковый (маточный, герменативный) слой, в котором имеются цилиндрические и кубовидные клетки в одном ряду, примыкая к базальной мембране. Клетки росткового слоя имеют округлые ядра с ядрышками и цитоплазму с многочисленными митохондриями. Здесь же могут встречаться звездчатые клетки с длинными отростками — клетки Лангерганса. Обновление эпителия происходит за счет клеточного деления росткового слоя. Базальная мембрана складывается из многочисленных аргирофильных волокон и связывает собственно слизистую оболочку с эпителием. Между клетками базального слоя располагаются лейкоциты, которые мигрируют через десну в ротовую полость.

Толщина эпителия от 200 до 1000 мкм.

Собственный слой слизистой оболочки полости рта — это соединительная ткань в виде основного (межклеточного) вещества, волокнистых’ структур и клеточных элементов. Этот слой волнообразно (в форме сосочков) входит в эпителиальный слой и содержит капиллярную сеть. В межклеточном веществе соединительной ткани собственного слоя определяют гликопротеиды и мукополисахариды. Основная функция этого слоя — защитная путем создания механического барьера. Проницаемость соединительной ткани собственного слоя слизистой оболочки полости рта обеспечивается активизацией гиалуроновой кислоты под действием ферментных систем, в том числе микробной и тканевой гиалуронидазой.

Клеточные элементы соединительной ткани собственного слоя — это фибробласты, гистиоциты, а также тучные и плазматические клетки. Основным клеточным элементом являются фибробласты, продуцирующие проколаген и проэластин — составные элементы соединительной ткани. Гистиоциты — фунционально-активные клетки соединительной ткани. Основная функция макрофагов — защита путем фагоцитоза бактерий, инородных тел, погибших клеток. Макрофаги — активные участники иммунных и воспалительных реакций в слизистой оболочке. Гиперчувствительность замедленного типа обеспечивают также тучные клетки, одновременно принимающие участие в регуляции проницаемости, микроциркуляции, выделении биологически активных веществ (гистамин, гепарин).

Коллагеновые и аргирофильные волокна собственного слоя слизистой оболочки составляют волокнистые структуры, и их особенно много на твердом нёбе и на деснах. В слизистой оболочке полости рта аргирофильных волокон больше, а колагеновых меньше, чем в коже. В собственной слизистой оболочке полости рта залегают сосудистые и нервные сплетения и лимфатические сосуды.

Подслизистый слой представляет собой рыхлую соединительную ткань. В некоторых участках слизистой оболочки подслизистый слой полностью отсутствует (язык, десна, твердое нёбо) и хорошо развит на подвижных местах (дно полости рта, переходные складки). В толщине слоя расположены мелкие слюнные, слизистые, белковые и смешанные железы. К подслизистому слою близко примыкают пучки волокнистых волокон. Тут же располагаются более крупного калибра кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна. В слизистой оболочке полости рта отмечается наличие большого количества кровеносных и лимфатических сосудов. Структура отдельных участков (выраженность эпителиального и подслизистого слоев), таких как губы, щеки, десны, дно полости рта и переходные складки, мягкое и твердое нёбо, язык зависит от функциональных особенностей.

В строении губ имеется особенность, которая заключается в том, что мышечный слой, обеспечивающий высокую подвижность ткани, покрыт кожей, слизистой оболочкой и красной каймой губ между ними. При этом ороговевающий эпителий незаметно переходит в неороговевающий. Собственная оболочка имеет хорошо выраженный сосочковый слой, но отсутствует подслизистый слой. На границе с мышцами губ располагаются многочисленные мелкие слюнные и сальные железы. Хорошо выраженные губные уздечки могут стать причиной смещения резцов при коротком из прикреплении к десне.

Эпителий слизистой оболочки щек — без признаков ороговения, а в собственном слое — большое количество эластичных волокон, хорошо развитый подслизистый слой с многочисленными мелкими слюнными и сальными железами (Фордайса).

Особенностью строения десен является то, что эпителий десен имеет склонность к ороговению, а в стенках зубодесневого кармана не имеет рогового слоя. Соединительнотканные сосочки собственного слоя глубоко пронизывают слой эпителия. Подслизистый слой отсутствует.

Дно полости рта и переходные складки щек и губ имеют эпителий без склонности к ороговению, равномерно выраженный собственный слой и хорошо развитый подслизистый слой. Тут расположены выводные протоки больших слюнных желез.

На твердом нёбе многослойный плоский эпителий проявляет тенденцию к ороговению. Волокнистые структуры собственного слоя прочно соединены с костной тканью, особенно в переднем отделе. В заднем отделе

слизистая более податлива, в своем строении имеет некоторое количество мелких слизистых железок. Особенным образованием слизистой оболочки твердого нёба является выступ нёбного шва, 3 — 4 поперечных складки и резцовый сосочек между центральными резцами. Особенное строение покровных тканей имеет самый подвижный мышечный орган полости рта — язык. Нижняя поверхность языка покрыта ровной и гладкой слизистой оболочкой, напоминающей оболочку переходных складок и дна полости рта. Верхняя поверхность (спинка) имеет эпителиальные выступ — сосочки языка: нитевидные, грибовидные, листовидные и валикообразные (жолобоватые). Нитевидные сосочки покрывают всю спинку языка и имеют постоянно ороговевающий и слущивающийся эпителий. Грибовидные в виде красных точек выявляются чаще на кончике и реже на других участках языка. Поверхность их покрыта неороговевающим эпителием, и в них находятся вкусовые луковицы. Листовидные расположены на боковых поверхностях языка ближе к корню в виде 4 — 8 складок симметрично с обеих сторон и также содержат вкусовые луковицы. Жолобоватые сосочки отделяют тело языка от корня, в количестве 9 — 11 они как бы изображают цифру V со слепым углублением в центре угла цифры.

Эпителий боковых поверхностей сосочков имеет вкусовые луковицы. Корень языка не имеет сосочков, но на нем расположены скопления лимфоидной ткани. Боковые поверхности имеют значительное количество сосудистых (венозных) сплетений. Подслизистый слой на языке практически отсутствует. Поверхность языка покрыта многочисленными вкусовыми сосочками, рецепторами и нервными окончаниями, воспринимающими боль, температуру и прикосновение. В заднем отделе тела языка размещаются многочисленные мелкие слюнные, серозные, слизистые и смешанные железы. Различные виды чувствительности слизистой оболочки полости рта обеспечиваются отростками нервных клеток тройничного, языкоглоточного и лицевого нерва, а также симпатическими волокнами верхнего шейного узла, одновременно действующего на кровообращение и секрецию железистого аппарата.

Выделяют три типа слизистой оболочки: покровную, жевательную и специализированную. Первый тип характеризуется отсутствием ороговения и выраженным подслизистым слоем (губы, щеки, переходные складки, дно полости рта). Другой — с признаками ороговения, тесно связан с надкостницей, с минимальным подслизистым слоем (десна, твердое нёбо). Третий — имеет специализированные нервные приборы (спинка языка).

Структура слизистой оболочки полости рта четко изменяется в зависимости от возраста. Принято выделять три возрастных периода:

период новорожденности (до 10 дней с момента рождения) и грудной (до 1 года);

период раннего детства (1-3 года);

период первичный (4—7 лет) и вторичный (8—12 лет) детский.

Каждому возрастному периоду соответствуют только ему присущие особенности структуры слизистой оболочки, что необходимо учитывать при анализе патологического состояния.

У новорожденных эпителий и соединительная ткань слизистой оболочки полости рта мало дифференцирована, состоит только из базальных и шиповидных клеток. Эпителий имеет большое количество гликогена и РНК, базальная мембрана тонка и нежна. Волокнистые структуры собственной оболочки мало дифференцированы, в подслизистом слое много клеточных элементов (фибробласты, гистиоциты, лимфоциты). Слизистая оболочка в этом возрасте легко травмируется и быстро заживает.

Грудной возраст характеризуется увеличением объема эпителия слизистой оболочки и возникновением региональных особенностей в структуре: возникает паракератоз в жевательных отделах (десна, нёбо, спинка языка). Гликоген в эпителии исчезает. Сохраняется рыхлость волокнистых структур и собственной слизистой оболочки. Уменьшается количество клеточных элементов и кровеносных сосудов. Базальная мембрана тонкая и рыхлая. Снижается уровень иммунобиологических возможностей тканей, которые еще были в антенатальном периоде. Грудной возраст характеризуется достаточно резистентной слизистой оболочкой к действию вирусной и бактериальной (кроме грибковой) флоры.

Для раннего детского периода характерны четкие регионарные особенности строения слизистой оболочки полости рта. В эпителии языка, губ, и щек низкое количество гликогена, базальная мембрана в основном рыхлая, нежная и тонкая. отмечается высокое содержание клеточных элементов в сосочковом слое, особенно тучных клеток. Снижен уровень реакций иммунитета и повышен уровень проницаемости тканей, что способствует более частому поражению вирусной инфекцией.

В первичный детский период возникает некоторое увеличение объема эпителия и содержание в нем гликогена и РНК, уменьшение количества клеточных элементов и кровеносных сосудов в собственном слое слизистой оболочки полости рта, снижение обменных процессов в тканях.

Во вторичном детском периоде в целом падает уровень гликогена и увеличивается количество белковых структур в эпителии слизистой оболочки полости рта, грубеет базальная мембрана. Возрастает количество ретикулярных и эластических структур, коллагеновых волокон в собственном слое. Изменения в клеточном составе характеризуются разрастанием лимфоидно-гистиоцитарных элементов, стабилизирующих иммунологические изменения. Уменьшается количество тучных клеток, снижается проницаемость сосудистых стенок. Появляется гликоген в эпителии десен и твердом нёбе. Этот возраст более подвержен возникновению острого и хронического воспаления, в основе которых лежат аллергические реакции.

Функции слизистой оболочки полости рта: защитная, пластическая, чувствительная и всасывающая. Защитная функция обеспечивается непроницаемостью слизистой оболочки для бактерий и вирусов, удалением бактерий с ее поверхности, слущиванием эпителия, защитным действием лейкоцитов полости рта, которые проникают через десну. Высокая мистическая активность эпителия обеспечивает пластическую функцию. Чувствительную функцию слизистой оболочки полости рта осуществляют болевые, сенсорные, вкусовые, холодовые и тепловые рецепторы. Соединительная ткань полости рта одновременно является очень сильной рефлексогенной зоной, действующей как на функцию органов желудочно-кишечного тракта, так и сердечно-сосудистой, кровеносной, эндокринной и других систем. Слизистая оболочка полости рта обладает способностью всасывать ряд белковых и минеральных соединений, в том числе лекарственные вещества.