Как выглядит слизистая гайморовой пазухи

Мицетома. Грибок в гайморовой пазухе. Причины, симптомы, лечение

Что из себя представляет мицетома?

Причины появления грибка в гайморовой пазухе

Есть ли какая-то предрасположенность организма к появлению мицетомы или грибок появляется только в результате внешнего воздействия?

Необходимо указать на то, что споры грибов находятся в воздухе, окружают нас постоянно. Для того, чтобы начало происходить грибковое разрастание в гайморовой пазухе, у человека должен быть снижен иммунитет, у него могут быть тяжелые формы диабета, иммунодефицит, в результате ранее проведенной лекарственной терапии у человека подавляется иммунная система – на этом фоне также может произойти появление мицетомы в гайморовой пазухе.

Необходимо также отметить, что часто стартом для появления и разрастания мицетомы, грибка, мицелия может являться применение препаратов цинка, который попадает в гайморову пазуху.

И одним из таких факторов может быть широко использующиеся в стоматологии препараты цинка.

И когда цинк попадает в гайморову пазуху, это является очень хорошей средой для появления мицетомы. И даже у людей с нормальным иммунитетом, с нормальным иммунологическим статусом может в таком случае появиться мицетома – грибковое тело в гайморовой пазухе.

Воспаление гайморовых пазух при грибке

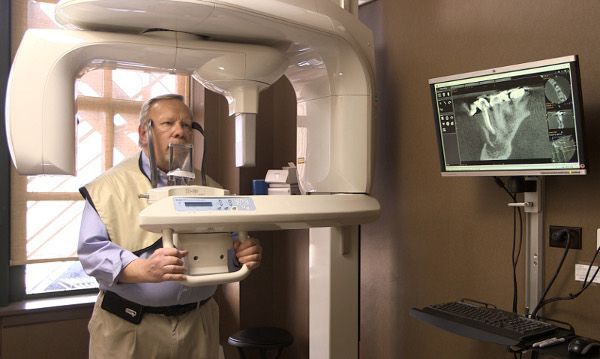

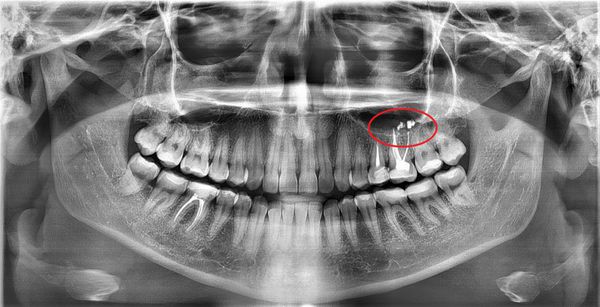

В основном пациент узнает, что у него мицетома в гайморовой пазухе при обследовании, когда он приходит к стоматологу, делает КЛКТ и лечащий доктор видит при детальном изучении снимка инородное тело, грибковое поражение.

Что такое киста околоносовой пазухи? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Нагорная О. А., ЛОРа со стажем в 15 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Киста околоносовой пазухи (paranasal sinus cysts) — это патологическое образование, которое состоит из оболочки и полости, содержащей жидкость.

Синонимы заболевания: мукоцеле околоносовой пазухи и ретенционная киста. Код по Международной классификации болезней (МКБ-10): J34.1 – киста или мукоцеле носовых синусов.

Кисты могут формироваться в различных околоносовых пазухах:

Эпидемиология

Причины заболевания

Симптомы кисты околоносовой пазухи

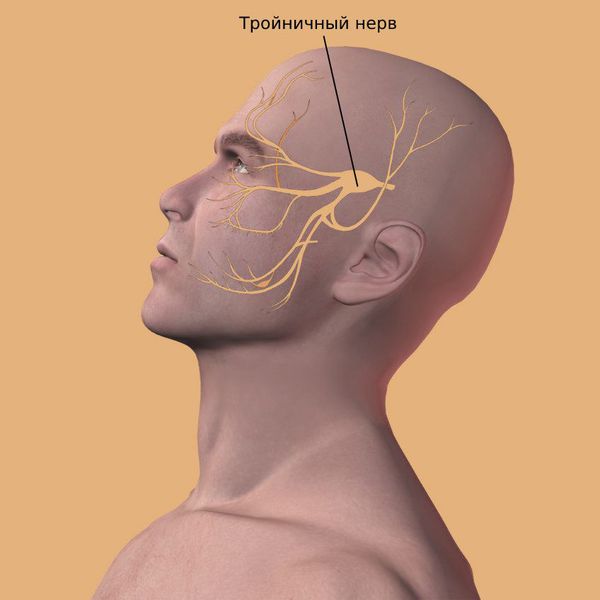

Самый частый симптом у пациентов с кистой верхнечелюстных пазух — это периодическая тупая головная боль на стороне кисты, возникающая из-за раздражения рецепторов тройничного нерва.

Со временем хронический болевой синдром приводит к изменениям со стороны психики: больные становятся раздражительными, развивается депрессия и нарушается сон.

Другие симптомы заболевания схожи с острым воспалением в пазухе (гайморитом):

В редких случаях может произойти самопроизвольный разрыв кисты и её опорожнение. При этом из одной половины носа вытекает прозрачная жёлтая жидкость. Когда отхождение жидкости прекращается, симптомы, связанные с давлением кисты на стенки пазухи, стихают.

В целом, клинические признаки болезни достаточно разнообразны и зависят от того, где расположена киста, её размера и продолжительности заболевания.

Патогенез кисты околоносовой пазухи

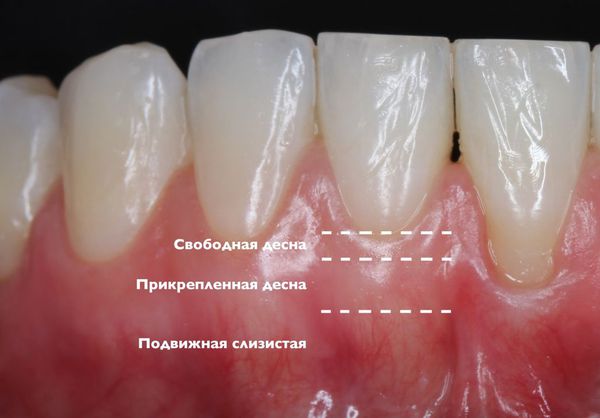

На слизистую оболочку носа и околоносовые пазухи постоянно воздействуют различные факторы: инфекционные агенты, химические вещества, температура и другие физические свойства воздушного потока.

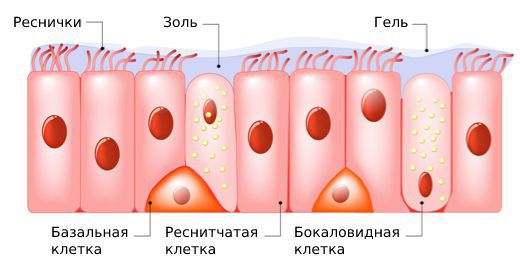

Непрерывное выделение слизи и её циркуляция в полостях пазух и носа позволяют согревать и увлажнять вдыхаемый воздух, очищать его от взвешенных частиц, бактерий, вирусов и грибковых спор.

Cлизь состоит из двух слоёв:

Киста формируется из-за изменений в слизистой оболочке околоносовых пазух: отёка, нарушения оттока слизи, гипоксии и ряда других причин, провоцирующих закупорку выводных протоков ацинозных желёз.

Кроме механической закупорки протоков желёз, к появлению кисты приводит повреждение ресничек мерцательного эпителия слизистой носа. В результате окончательно блокируется продвижение секрета из железистых протоков.

Классификация и стадии развития кисты околоносовой пазухи

По внутреннему содержимому кисты околоносовых пазух бывают:

По месту образования различают кисты:

По происхождению:

Стадии заболевания

Различают три стадии развития кисты околоносовой пазухи:

Осложнения кисты околоносовой пазухи

Осложнения, связанные с нагноением кист:

Осложнения, связанные с увеличением размеров кисты:

Диагностика кисты околоносовой пазухи

Диагностика включает: эндоскопию, рентгенографию придаточных пазух носа, мультиспиральную и конусно-лучевую компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию.

Эндоскопия

Рентгенография придаточных пазух носа

Скрининговый метод, позволяющий заподозрить кисту. Снимок делается в прямой проекции. Недостатки метода: невозможно посмотреть в проекциях сверху и сбоку, нет визуализации клиновидной пазухи, часто кисту ошибочно принимают за синусит.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ)

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРТ проводится в двух режимах:

Лечение кисты околоносовой пазухи

Лечение зависит от типа кисты, её расположения и размера. Если она меньше 1 см и нет выделений, то врач предлагает консервативные методы: регулярное обследование, таблетки, спреи и капли. Если киста больших размеров или есть гнойное отделяемое, то потребуется операция.

Медикаментозное лечение кист

Метод позволяет устранить неприятные симптомы и причины образования кисты: отёк, воспаление и блок соустья пазухи. Медикаментозное лечение эффективно и может облегчить состояние пациента на ранних стадиях заболевания. Однако оно не поможет, когда фиброзная оболочка кисты стала слишком плотной.

Применяются препараты:

Хирургическое лечение

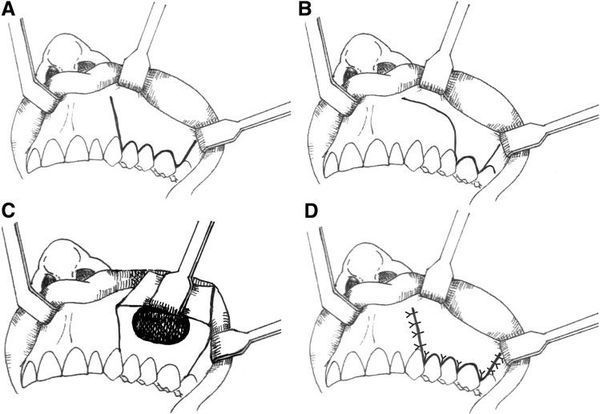

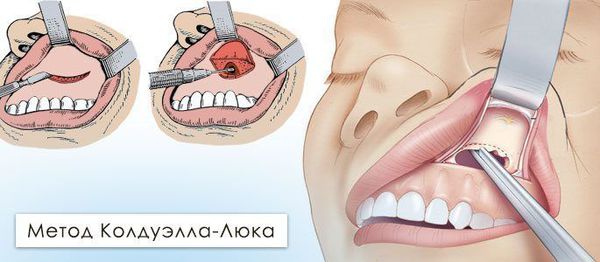

Гайморотомия по Колдуэллу — Люку

Проводится через разрез под верхней губой в полости рта. Это классический метод удаления кисты пазухи, однако сейчас он практически не используется из-за высокой травматичности: после операции могут формироваться рубцы, спайки и нарушаться работа пазух.

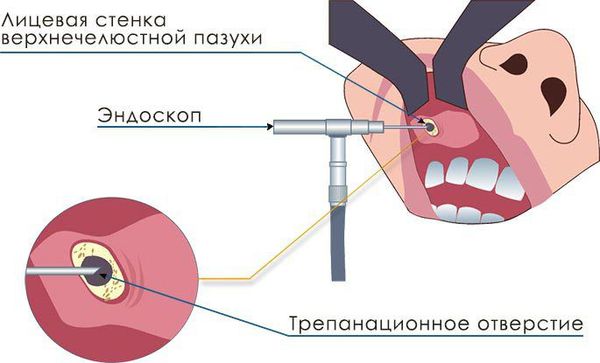

Микрогайморотомия

Малоинвазивная хирургическая методика, которая проводится через переднюю стенку гайморовой пазухи. В кости формируется отверстие 4–8 мм, и киста удаляется специальными инструментами. Выполняется под общим обезболиванием. Недостатком является риск повреждения ветвей тройничного нерва и формирование стойкой лицевой невралгии.

Функциональная эндоскопическая ринохирургия (Functional Endoscopic Sinus Surgery, FESS-хирургия)

Относительные недостатки: требуются подготовленные специалисты и специальное оборудование, из-за чего операция стоит дорого.

Прогноз. Профилактика

Кисты околоносовых пазух возникают при длительном отёке слизистой оболочки полости носа и пазух. Причина этого — воспалительные и аллергические заболевания, поэтому прогноз зависит от их течения. Важно не допускать обострения болезни, которая привела к образованию кисты.

Если нормализовать функции носа, поддерживать адекватную вентиляцию околоносовых пазух и корректно провести операцию по удалению кисты, то прогноз благоприятный и риск рецидива крайне мал.

Чтобы предотвратить появление кист пазух, необходимо:

При появлении боли и других симптомов кисты пазухи нужно немедленно обратиться к врачу.

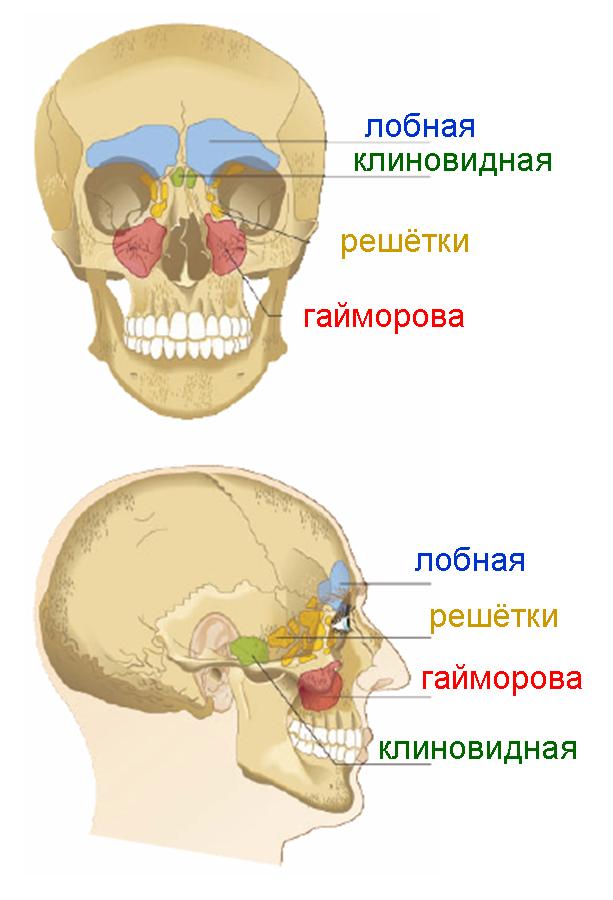

Воспалительные заболевания придаточных пазух носа

Придаточные пазухи носа – это полости в костях черепа, которые через небольшие отверстия (соустья) связаны с полостью носа. Биологическая роль этих пустот состоит в уменьшении массы черепа, кроме того, они являются резонаторами и придают голосу каждого человека свой неповторимый тембр.

Полипы образуются не просто так. Это реакция слизистой оболочки на хроническое раздражение. Процесс образования полипов можно образно сравнить с появлением волдыря и мозоли на ноге при ношении неудобной обуви.

Различают несколько придаточных пазух:

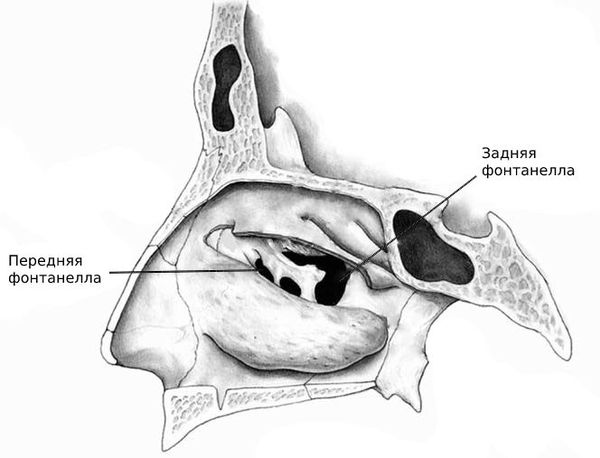

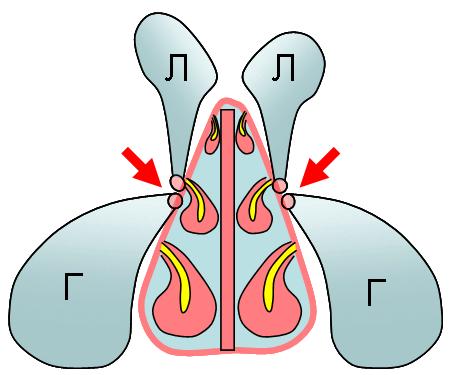

Пазухи — это не замкнутые полости!

Образно пазуху можно представить в виде бутылочки с узким горлышком, е это горлышко «открывается» в просвет полости носа. Горлышки, а по научному соустья всех пазух, кроме клиновидной, открываются в одно определенное место — под среднюю носовую раковину.

Посмотрите как это выглядит на схеме на примере гайморовых и лобных пазух.

Гайморовы пазухи (Г) имеют выводное соустье сверху, а лобные пазухи (Л) — снизу, это как бы перевернутые вверх дном бутылочки.

Эта схема, конечно же утрирована. В жизни все несколько сложнее…

Зачем это надо?

Каждая пазуха изнутри покрыта слизистой оболочкой, такой же, как и полость носа. Слизистая оболочка, несмотря на кажущуюся нежность и уязвимость — это мощнейший защитный барьер, непроницаемый для большинства инфекций. Для природы нет лучшего способа защитить какой либо уязвимый орган, чем покрыть его слизистой оболочкой. А таких органов в непосредственной близости к носу — предостаточно: головной мозг, глазницы, крупные сосуды и нервы.

Слизистая оболочка вырабатывает слизь, которая содержит целый ряд защитных веществ, нейтрализующих микробы. Процесс образования слизи постоянный, поэтому она должна постоянно отводится. Для этого и нужны соустья — через них слизь отводится в полость носа.

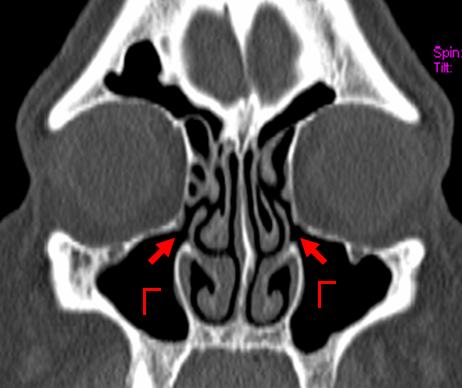

Рис. 3 Компьютерная томография придаточных пазух носа. Стрелки показывают на выводные соустья гайморовых пазух.

Причём отводится она не «самотёком». Поверхность слизистой оболочки покрыта микроскопическими ресничками. Эти реснички находятся в постянном движении и именно они продвигают слизь по направлению к соустью пазухи.

Когда человек заболевает респираторной вирусной инфекцией, секреция слизи в носу и в пазухах возрастает. Если соустье пазухи имеет достаточный диаметр (для крупных пазух это 2,5-3 мм), слизь успевает полностью эвакуироваться и не накапливается в пазухе.

Если же размер соустья окажется меньше необходимого, слизь не сможет выйти и пазуха начинает ею заполняться. Появляется чувство давления и распирания в проекции пазухи.

Существует 3 причины, по которым соустье пазухи может быть сужено:

Хоть носовая слизь и представляет собой коктейль из антимикробных веществ, но при застое слизи их активность снижается и она превращается в питательный «бульон» для микроорганизмов, чем последние непременно пользуются. При присоединении микробной инфекции слизь превращается в гной — она мутнеет, приобретает неприятный запах.

Вот так получаются основные симптомы воспаления в пазухе — боль в проекции пазухи, гнойные выделения из носа, интоксикация (подъем температуры тела, слабость)

Воспалиться может как одна, так и несколько пазух. Воспаление гайморовой пазухи называют гайморит, лобной пазухи – фронтит, решетчатого лабиринта – этмоидит, клиновидной пазухи – сфеноидит.

ДИАГНОСТИКА:

Главная задача, которую необходимо решить при обследовании пациентов с синуситами, это из за чего произошла закупорка соустья. Какая из трёх причин (см.выше) сужения соустья пазухи имеется у данного конкретного пациента. От этого зависит алгоритм лечения и прогноз.

Если воспаление в пазухе вызвано причиной №1 (отёком слизистой оболочки, окружающей соустье), то в подавляющем большинстве случаев победного результата удается достичь медикаментозно, без проколов и иных инвазивных манипуляций. Если причинами №2 и №3 — будьте уверены, что без хирургического расширения соустья невозможно достичь нормального дренажа пазухи и, соответственно, долгосрочного результата. Любая простуда может спровоцировать новое обострение. Такой человек может страдать от синусита (гайморита, фронтита, этмоидита или сфеноидита) всю жизнь, становясь постоянным «клиентом» ЛОР-врачей.

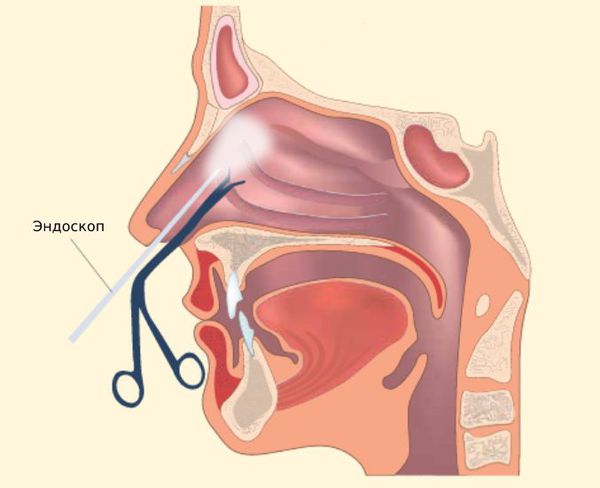

Первым этапом проводится диагностическая эндоскопия носа. Эндоскопия позволяет под 30-кратным увеличением рассмотреть все структуры полости носа, подойти к месту выхода соустий и увидеть, есть ли отделяемое из пазух и есть ли в полости носа что-то, затрудняющее отток из-под средней раковины.

Для того, чтобы увидеть, что творится внутри самой пазухи и проследить весь выводной путь из пазухи, проводится компьютерная томография придаточных пазух носа. Это рентгеновское исследование. Однако в отличие от традиционного рентгеновского снимка, компьютерный томограф позволяет выполнять трехмерное сканирование исследуемого участка тела и получать изображения с высочайшим разрешением. Изображения, полученные при помощи томографа имеют ни с чем не сравнимую диагностическую ценность.

Вот так должна выглядеть область средней носовой раковины в норме. Промежуток между средней носовой раковиной и боковой стенкой носа в идеале должен быть равен 3 мм. Это пространство необходимо для нормального оттока слизи из соустья пазухи.

Промежуток между средней раковиной и перегородкой также должен быть равен 3 мм. Он называется обонятельная щель, потому что именно здесь находятся рецепторы, воспринимающие запахи.

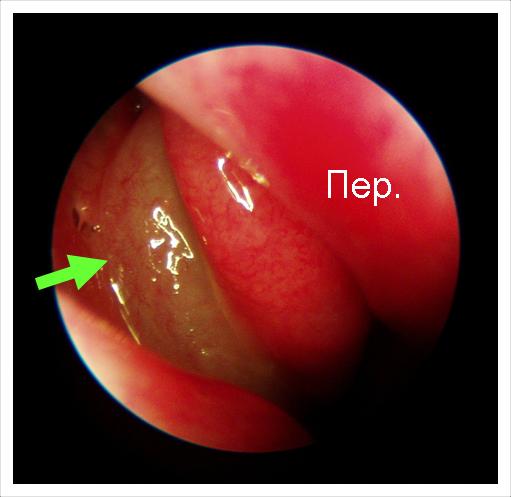

Анатомия средней раковины в норме. Из соустья пазухи выделяется мутное отделяемое. Отток свободный. С таким гайморитом можно справиться медикаментозно.

Прокол и дренирование пазухи, а также другие инвазивные мероприятия не показаны!

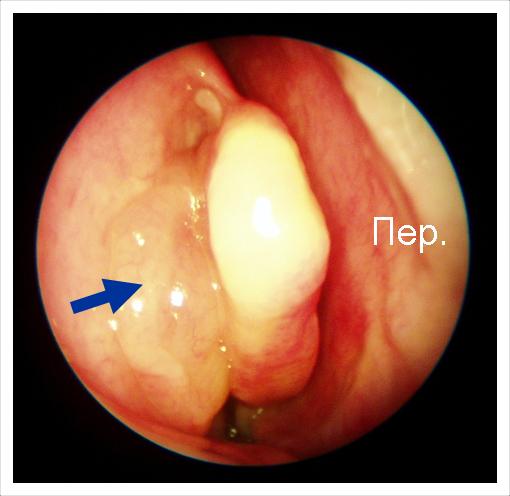

Гипертрофированная (увеличенная) средняя раковина. Она имеет такие большие размеры, что заполняет всё пространство между перегородкой и боковой стенкой.

Такая раковина как пробка закрывает отток из соустья гайморовой пазухи. У пациента хронический гнойный гайморит.

Необходимо хирургическое лечение — частичная резекция средней раковины. Это восстановит отток из пазухи и навсегда избавит пациента от обострений гайморита.

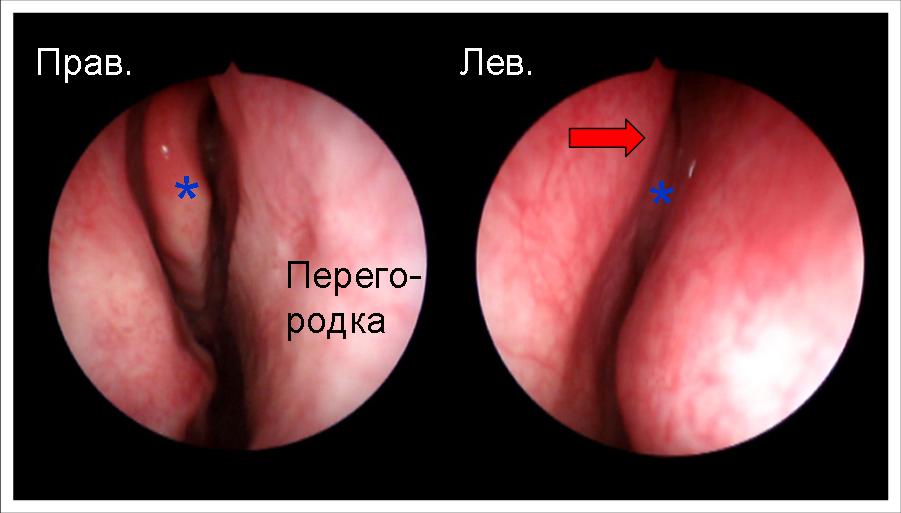

Крошечный полип только показался из-под средней раковины. Он тоже закрывает соустье пазухи и провоцирует у данного пациента хронический гайморит справа. Такой полип можно увидеть только при помощи эндоскопа!

Для того, чтобы избавить человека от гайморита необходимо хирургическое лечение — удаление полипа.

Аналогичная ситуация, более крупный полип.

Обратите внимание на фотографию. У этого пациента правая половина носа без проблем, а с левой имеется утолщение перегородки в верхнем отделе. Это утолщение (красная стрелка) прижимает нормальную средюю раковину (*) к боковой стенке. Получается, что она закрывает отток из соустья. Как результат — хронический гайморит и фронтит слева.

ЛЕЧЕНИЕ:

Это удивительно, но еще в конце 19 века немецкий профессор А. Оноди подробнейшим образом исследовал и описал анатомию всех придаточных пазух носа и их выводных соустий. Еще удивительнее, что почти 2 века эти знания никому не пригодились. В медицине прочно устоялись взгляды, что если слизистая оболочка в пазухе часто воспаляется, значит виновником воспаления является именно слизистая оболочка и ее необходимо полностью удалить. Поразительная логика, не правда ли? Пациентам выполнялись так называемые радикальные операции, при которых удалялась вся воспаленная слизистая оболочка до обнаженной кости. Впоследствии она замещалась функционально неактивной рубцовой тканью.

Все острые воспалительные процессы в пазухах лечились промываниями по Проецу (знакомые многим под именем «кукушка») или проколами пазух с вымыванием гноя и введением антисептиков. Но то был 19 век! Антибиотиков еще не придумали, поэтому доктора старались как могли облегчить страдания больного. В 50-х годах 20-го века стало понятно, что что-то мы (врачи) делаем неправильно. Появлялись и накапливались новые знания и строении и функционировании пазух. Новые разработки в области оптики позволили создать широкоугольные эндоскопы малого диаметра, с помощью которых стало возможным обследовать полость носа. Так зародилось новое направление в ЛОР-хирургии, которое называется функциональная эндоскопическая хирургия носа и придаточных пазух. Основная идея этого направления — восстановление нормально оттока слизи из пазухи, что приводит к ее самоочищению и выздоровлению.

К сожалению отечественная медицина оказалась самой тяжелой на подъем! Только в 1991 году группа профессоров из СНГ в количестве 10 человек была приглашена в Австрию в город Грац для обучения основам эндоскопии. Среди них был мой уважаемый учитель профессор Серафим Захарович Пискунов.

Очень грустно, но и по сей день в большинстве лечебных учреждений широко используются проколы и кукушки, проводятся радикальные операции. Процедуры эти неприятные для пациента, а самое главное далеко не всегда излечивают от синусита!

Если в полости носа имеется какое либо анатомическое нарушение, затрудняющее естественный отток содержимого из пазухи, необходимо проведение малотравматичной эндоскопической операции для его устранения. Эндоскопический контроль позволяет прицельно удалить препятствие в зоне средней раковины. Таким образом объем удаляемых тканей очень небольшой. Операция выполняется, как правило под общим обезболиванием. Послеоперационный период переносится достаточно легко., общее состояние напоминает простуду. Полное восстановление после операции проходит в течение 1 недели. Это позволит полностью избавится от заболевания и забыть о сезонных обострениях.

Эндоскопическая картина после операции. Под контролем оптики удалены несколько клеток решетчатой кости под средней раковиной, что позволило открыть соустья воспалённой гайморовой пазухи (большая стрелка) и других решёток (маленькие стрелки). Новые соустья широкие, гной из них не выделяется, пациент излечен.

Если нет анатомического блока соустий, но у пациента присутствует выраженный болевой синдром и необходимо удалить гной из пазухи, мы применяем ЯМИК-катетер. Это эффективная и безболезненная альтернатива традиционному проколу. ЯМИК-катетер это разработка ученых ярославского медицинского института. Он представляет собой систему латексных трубочек и манжет, которые позволяют создать в полости носа отрицательное давление и откачать содержимое всех воспаленных пазух при помощи обычного шприца.

*** Использование материалов сайта только с разрешения автора и ссылкой на первоисточник.

Как нас найти

Консультативный прием и операции врача-отоларинголога Запорожченко Павла Александровича проводятся в медицинском центре «Grand Marine».

Медицинский центр «Grand Marine» находится по адресу Одесса, ж/м «Совиньон», пер. Южносанаторный, 5 (конечная остановка 220 маршрутки).

Запись на консультацию с понедельника по субботу,

с 8.00 до 19.00, по телефонам:

+38 (096) 757-90-99.

Что такое одонтогенный верхнечелюстной синусит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Козлова П. Ю., стоматолога-хирурга со стажем в 6 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Одонтогенный верхнечелюстной синусит — воспаление слизистых оболочек стенок верхнечелюстных пазух, причиной которого является распространение патологического процесса из очагов одонтогенной (зубной) инфекции.

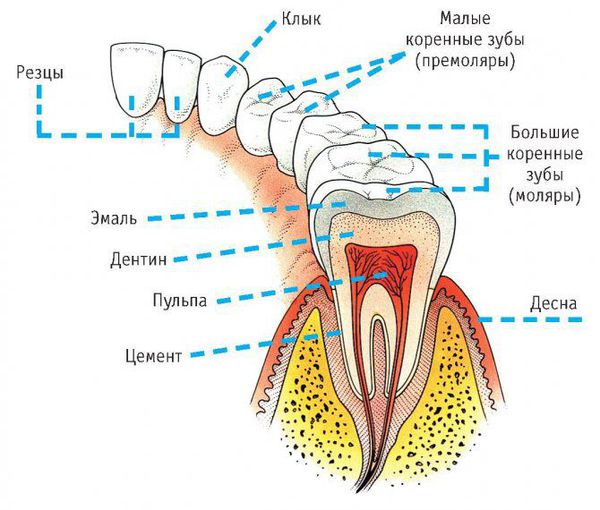

Причина заболевания кроется в его названии, т. е. причиной является зуб или то, что с ним связано:

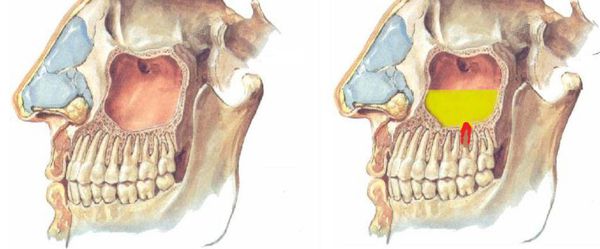

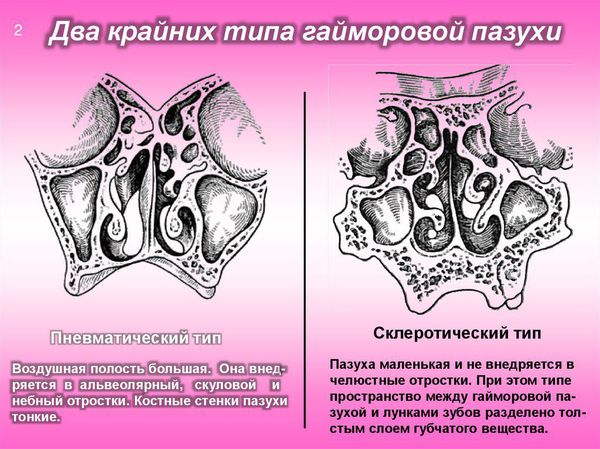

Существует два типа верхнечелюстных пазух — объёмные пневмотические и менее развитые склеротические. Пневматический тип пазух характеризуется тонкими костными стенками. При этом типе корни зубов и слизистую оболочку синуса разделяет лишь тонкая прослойка кортикальной кости, поэтому инфекция из периапикальных тканей ( вокруг верхушечной трети корня зуба) легко проникает в пазуху. В связи с этим пневматический тип верхнечелюстной пазухи можно смело отнести к причинам развития синусита.

Симптомы одонтогенного верхнечелюстного синусита

Симптомы варьируются и в основном зависят от формы течения верхнечелюстного синусита.

Симптомы острого одонтогенного верхнечелюстного синусита практически не отличаются от острого верхнечелюстного синусита другой этиологии. Исключением может быть наличие причинного зуба. Обычно больным зубом является большой или малый коренной зуб верхней челюсти. Зуб болит в покое, болевые ощущения увеличиваются при накусывании на зуб.

Основным симптомом острого верхнечелюстного синусита является заложенность носа и затруднение носового дыхания. Пациенту приходится дышать через рот, что приносит дискомфорт и может стать причиной более тяжёлых проблем со здоровьем (гипоксии головного мозга со всеми вытекающими последствиями). Носовое дыхание затруднено или невозможно ввиду полнокровия и отёка слизистых оболочек стенок пазухи, в том числе в области естественного соустья. Помимо всего прочего гиперпродукция секрета (отделяемого из носа, в простонародье — соплей) и снижение функции мерцательного эпителия приводят к застоям отделяемого в дыхательных путях. В норме данный эпителий согревает вдыхаемый воздух и выводит слизь с частицами пыли, микрообранизмами и т. д. Нехватка кислорода делает пациента измученным, ослабшим. Обоняние практически отсутствует.

Из носа отмечаются постоянные обильные выделения, в ряде случаев гнойного характера. Зачастую отмечается слезотечение, боязнь яркого света из-за попадания слизи и гноя в дыхательные пути и закупорки носослёзного канала. Часто заболевание сопровождается отёком поражённой стороны лица.

При остром одонтогенном гайморите выражены симптомы общей интоксикации организма. Повышенная температура тела порой достигает 39 °C и выше, заболевание сопровождается слабостью, ознобом, головными болями. Пациенты жалуются на повышенную утомляемость, недомогание, нарушение сна, отсутствие аппетита.

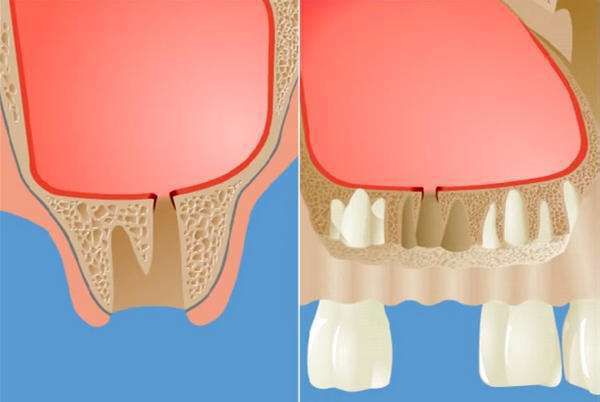

При перфоративной форме верхнечелюстного синусита имеет место ороантральное соустье, которое представляет собой сообщение между полостью рта и пазухой. Оно развивается после удаления зуба и может проявиться как сразу после удаления, так и через некоторое время после него. В случаях перфоративного синусита пациент отмечает выделение из носа принимаемой пищи или жидкости. Надувание щёк невозможно. Остальные симптомы данного вида верхнечелюстного синусита ничем не отличаются от описанных выше.

Патогенез одонтогенного верхнечелюстного синусита

При пневматическом типе верхнечелюстной пазухи (тонкая нижняя стенка верхнечелюстной пазухи) процесс резорбции костной ткани происходит достаточно быстро, и патогенные микроорганизмы колонизируют слизистую оболочки нижней стенки верхнечелюстной пазухи.

Слизистая оболочки синуса богата кровеносными сосудами и при несостоятельности местного иммунитета вскоре в процесс воспаления будет вовлечена вся слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи. Особенно быстро этот процесс проходит на фоне снижения общей реактивности организма, другими словами когда организм человека ослаблен. Иммунитет не может справиться с микробным агентом в виду предварительной сенсибилизации (чувствительности организма к воздействию микроорганизмов, аллергенов и т. д.) из очага одонтогенной инфекции. Также свое влияние на формирование воспалительного процесса оказывают внешние факторы: окружающая среда (температура воздуха, влажность, ветер), социально-бытовые условия проживания, заражённые люди при эпидемии.

При внедрении в полость пазухи инородных предметов (пломбировочный материал, стоматологический инструмент, корень зуба при осложнённом удалении) происходит нарушение функции мерцательного эпителия верхнечелюстной пазухи, который должен выводить слизь с частицами пыли, микрообранизмами и т. д. На фоне хронического воспаления:

Изменения в состоянии костной ткани дна верхнечелюстной пазухи и слизистой оболочки, её выстилающей, впоследствии играет свою роль при операции удаления зуба и в разы увеличивает риск развития перфорации дна гайморовой пазухи с развитием ороантрального сообщения.

Классификация и стадии развития одонтогенного верхнечелюстного синусита

Классификация по распространённости:

По типу течения:

По причине развития:

По характеру морфологических изменений:

Клиническая классификация одонтогенных синуситов по Марченко Н.Г.:

Стадии одонтогенного верхнечелюстного синусита:

Осложнения одонтогенного верхнечелюстного синусита

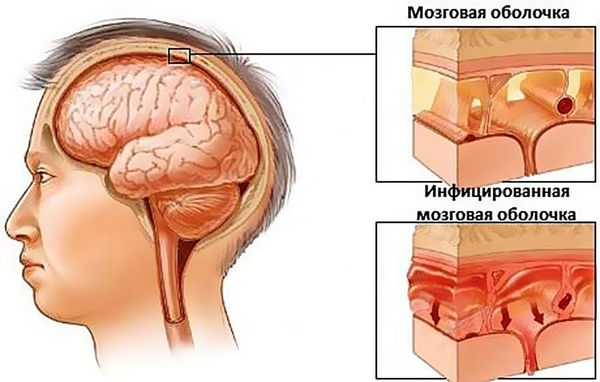

Наиболее частыми осложнениями одонтогенного верхнечелюстного синусита являются глазничные и внутричерепные осложнения.

Глазничные осложнения чаще распространяются контактным или гематогенным путём (через кровь). Нижняя стенка орбиты одновременно является верхней стенкой верхнечелюстной пазухи. При постоянном воспалении костная перегородка может разрушиться, в ряде случаев с образованием остеомиелита. Тогда инфекция из синуса проникает в орбиту с образованием абсцесса или флегмоны глазницы, что может привести к невриту глазничного нерва, ухудшению зрения, в особо тяжёлых формах к потере зрения. Характерным признаком абсцесса глазницы является отёк окружающих мягких тканей, выделение гноя из глазницы, болезненность при движениях глазных яблок, снижение зрения, боли давящего характера.

При абсцессе головного мозга клиническая картина напрямую зависит от локализации гнойника. Общими симптомами данного заболевания являются головные боли, лихорадка, неврологическая симптоматика в соответствии с локализацией и размером очага (потеря речи, зрения, двигательной активности, памяти и т. д.), возможны эпилептические припадки, которые ранее у пациента не отмечались.

Менингит и тромбоз пещеристого синуса также являются очень неблагоприятными исходами верхнечелюстного синусита. Наряду с абсцессом головного мозга показано оказание экстренной помощи в условиях специализированного стационара. Данные осложнения сопровождаются головными болями, рвотой, ознобом, припадками.

Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита

Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита включает клинические и аппаратные методы исследования. В ходе клинического обследования проводится сбор жалоб, изучение истории заболевания, установление сопутствующих общесоматических патологий.

С внедрением в практику таких методов, как конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) практикующие врачи могут достоверно установить не только причинный зуб, оценить состояние костных и мягкотканных структур верхнечелюстной пазухи, но и спрогнозировать и спланировать лечение.

С внедрением в практику аппаратов с эндоскопом для клиницистов открылось огромное количество возможностей. Тубус эндоскопа бывает не только прямым, но и имеет свойства изгибаться. Это свойство позволяет визуализировать самые труднодоступные и витиеватые воздухоносные ходы, при необходимости промыть их, произвести забор слизистой оболочки на цитологическое или патогистологическое исследование, а также взять мазок на флору (это необходимо для выявления возбудителя). Поэтому в настоящее время при помощи эндоскопии можно провести не только полный спектр диагностических мероприятий, но и полноценную операцию без разрезов и с минимальной травматизацией. При помощи эндоскопической методики удаётся оценить состояние слизистой оболочки синуса (цвет, отёчность), оценить состояние видимых кровеносных сосудов, исключить их тромбоз, выявить сужение дыхательных путей, оценить количество и характер отделяемого и патологической жидкости.

Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита

Зачастую лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита проводится комбинацией консервативного и хирургического методов. Способ лечения и его объём зависит от причинного фактора и течения заболевания.

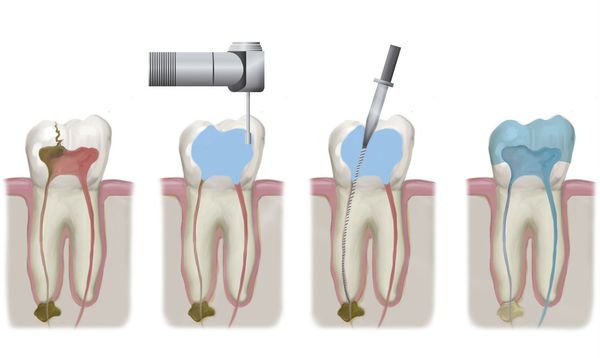

При одонтогенном синусите, вызванном острым или обострившимся периодонтитом, лечение зачастую складывается из устранения причинного фактора и назначения медикаментозной терапии. Для устранения причины воспаления проводится эндодонтическое лечение корневых каналов больного зуба с последующим их пломбированием.

При обширном разрушении коронковой части зуба, сильной его подвижности, а также отказе пациента от сохранения причинного зуба проводится его экстракция (удаление). Если к моменту обращения у пациента развилась гнойная форма гайморита, проводится пункция верхнечелюстной пазухи с эвакуацией гнойного содержимого и ежедневным промыванием синуса растворами антисептиков. Назначается медикаментозная терапия. При катаральной форме острого верхнечелюстного синусита пункция пазухи не требуется, назначается медикаментозная терапия и промывание через естественное соустье.

Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита обычно является междисциплинарной проблемой: болезнь совместно лечат стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, челюстно-лицевые хирурги и оториноларингологи. Количество специалистов зависит от тяжести течения заболевания.

При одонтогенных кистах верхнечелюстной пазухи, наличии пломбировочного материала и других инородных тел в просвете верхнечелюстной пазухи без ороантрального сообщения (патологического сообщение между полостью пазухи и полостью рта) показано оперативное лечение. Существует несколько видов операций на верхнечелюстной пазухе.

Радикальная гайморотомия по Колдуэллу — Люку. Под общей анестезией рассекают слизистую оболочку и надкостницу в преддверии полости рта от клыка до второго большого коренного зуба. Распатором скелетируют (обнажают) костную ткань, после чего трепанируют (создают доступ) переднюю стенку гайморовой пазухи. Трепанационное отверстие расширяют до 1,5*1,0 см, иссекают слизистую оболочку передней стенки синуса и удаляют из пазухи все патологические ткани и жидкости: гной, полипы, инородные тела, оболочку кисты, сгустки крови и т. д. Данный вид операции требует предельно аккуратного выполнения, ведь необходимо убрать всю патологическую ткань наименее травматично, не затронув здоровую слизистую оболочку пазухи. Также в ходе операции создаётся дополнительное сообщение между полостью синуса и полостью носа, в которое впоследствии устанавливаются трубки для последующего промывания растворами антисептиков. После проводится ушивание послеоперационной раны, назначается медикаментозная терапия. Полученный в ходе проведения операции материал направляется на патогистологическое и бактериологическое исследование. По литературным данным, этот оперативный метод в 80 % случаев имеет осложнения в послеоперационном периоде [18] :

При щадящей микрогайморотомии проводится разрез размером около 8 мм в области клыковой ямки, трепанируется передняя стенка верхнечелюстной пазухи, отверстие расширяется для введения эндоскопа и эндоскопического хирургического инструмента. Проводится санация (очищение) верхнечелюстной пазухи, удаление инородных тел и патологических тканей под контролем эндоскопа. Данный метод позволяет при минимальной травматизации достигнуть адекватной санации полости синуса.

Более современным хирургическим вмешательством является троакарная синусотомия, при которой производится прокол слизистой оболочки в области клыковой ямки с последующей трепанацией передней стенки верхнечелюстной пазухи и введением в полученное отверстие троакара (инструмента, предназначенного для проникновения в полость тела через покровы), через который вводится эндоскоп и эндоскопические инструменты для проведения оперативной санации пазухи. При микрогайморотомии и троакарной синусотомии дополнительное соустье не накладывается.

Возможны методы санации пазухи через естественное соустье без проколов и разрезов, подобные методы лечения проводят врачи оториноларингологи.

Отдельное внимание стоит уделить лечению перфоративных форм верхнечелюстных синуситов, как одной из наиболее частых форм. На данный момент существует множество способов закрытия перфорации дна верхнечелюстной пазухи, многие из которых лишь незначительно отличаются друг от друга в методике проведения. Все техники преследуют следующие цели:

Наиболее часто используются различные вариации замещения дефекта щёчным лоскутом. Суть при этом одна:

Для сохранения прикреплённой кератинизированной десны и глубины преддверия полости рта начали использовать нёбный лоскут на питающей ножке. К недостаткам данного метода можно отнести обширную травму и большую раневую поверхность твёрдого нёба. В этой связи в настоящее время широко используется расщепление нёбного слизисто-надкостничного лоскута. Однако данные методы также не позволяют достичь восстановления утраченного объёма костной ткани. Для восстановления костной ткани альвеолярного отростка в области перфорационного отверстия используются различные синтетические и природные костнозамещающие материалы.

Прогноз. Профилактика

При своевременном обращении пациента за стоматологической помощью, рациональной диагностике патологии зубочелюстной системы и правильном лечении наступает выздоровление. Если лечение не провести вовремя, возможно развитие таких серьёзных осложнений, как абсцесс головного мозга, менингит и др.

Профилактикой развития верхнечелюстных синуситов является своевременная санация полости рта, ведь основной причиной развития заболевания является осложнённый кариозный процесс. Только своевременное обращение пациента, распознавание кариеса и адекватное его лечение способно исключить развитие воспалительных изменений в периапикальных тканях. Использование современных и качественных стоматологических материалов, инструментов и аппаратов позволяет снизить количество верхнечелюстных синуситов, причинами которых являются ошибки в эндодонтическом лечении корневых каналов. Также для снижения развития верхнечелюстных синуситов по причине врачебных ошибок доктору нужно постоянно совершенствовать свою теоретическую подготовку и практические навыки.

Кроме этого, необходимо своевременно выявить развитие перфорации дна верхнечелюстной пазухи и надежно её закрыть в случае возникновения. Только так можно исключить образование стойкого ороантрального соустья и снизить риск перехода заболевания в хроническую форму.