Как выглядит слюна под микроскопом

Слюна под микроскопом

В человеческом организме живет огромное количество микроорганизмов, немалая часть их них обитает именно у нас во рту, то есть и в слюне. Но не стоит беспокоиться, ведь подавляющее их число абсолютно безвредно, а некоторое даже приносят нам пользу. Мало того, слюна обладает бактерицидным свойством, поэтому каждый из нас может быть уверен в безопасности полости своего рта. Рассматривая слюну под микроскопом, трудно не обратить внимания на странные разводы, переходящие в нити, это эпителий – сок молочной железы, который находится на поверхности всей полости рта. Также мы можем обнаружить кусочки пищи, что совершенно неудивительно, учитывая то, где находится слюна.

Ёлочки и ромбики – странные узоры, которые мы могли бы наблюдать под микроскопом в слюне больного человека. Они образуются благодаря соединениям кристаллов под влиянием вирусов. Например, мало кто знает, что у человека, страдающего аллергией, в слюне можно рассмотреть узоры, напоминающие листья папоротника. У здорового же человека подобных картин не наблюдается.

С помощью микроскопов можно увидеть много нового и интересного в загадочном мире микроорганизмов и растений. Ранее для этого использовались простые оптические системы, но на смену им пришли более совершенные микроскопы, которые не требуют от пытливого исследователя специальных знаний и технических навыков.

Основные материалы, которые используются при изготовлении ковров это хлопок, лен, шерсть и синтетика, которые образуют огромное количество разнообразных нитей связанных между собой поочередно.

25 макрофотографий, которые доказывают, что тело человека – это невероятная вселенная

25 макрофотографий, которые доказывают, что тело человека – это невероятная вселенная

Известно, что масштабы наблюдаемой Вселенной поражают – 46 млрд световых лет. А как насчет микромира? Он тоже удивляет, а его микроразмеры атомов, ядер, нейтронов, бозонов и виртуальных частиц также не укладываются в голове. Например, размер протона составляет 10 −15 м.

Мы собрали для вас 25 макрофотографий, сделанных учеными и другими специалистами с помощью электронного микроскопа, которые откроют вам удивительный микромир человеческого организма.

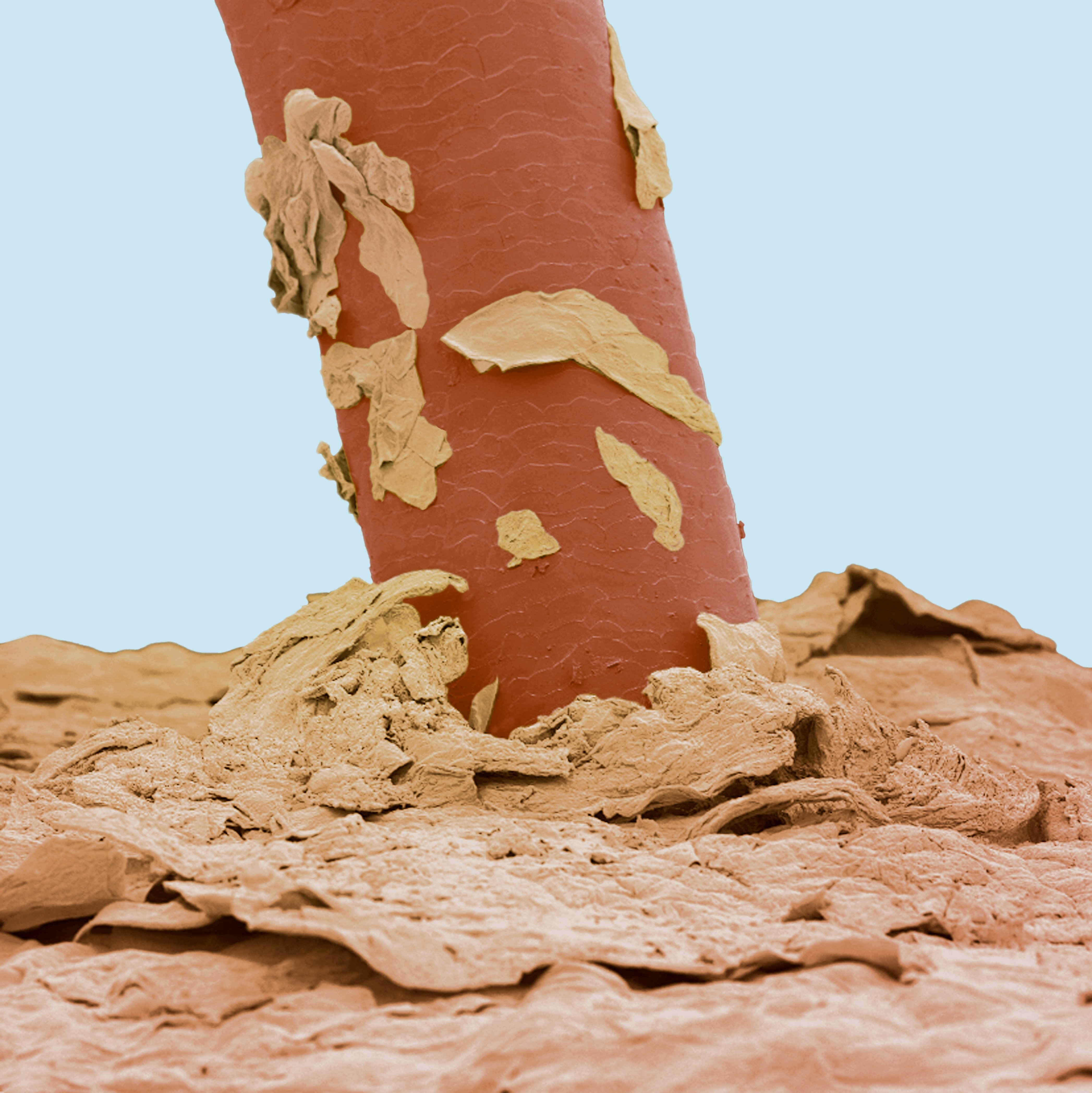

1. Ресница человека под микроскопом

СТИВ ГШМЕЙССНЕР / SPL / East News

Увеличение: х350

На фото – ресница на веке. На поверхности ресницы видны сквамозные клетки, которые отслаиваются от кожи и прилипают к волосу.

Ресницы – это волосы, растущие от век. Стоит отметить, что ресницы выполняют защитную роль для глаз, представляя собой сенсоры, предупреждающие о том, что рядом с глазами находится какой-то объект, в результате чего в целях безопасности глаз рефлекторно закрывается для того, чтобы защитить себя от попадания инородных тел.

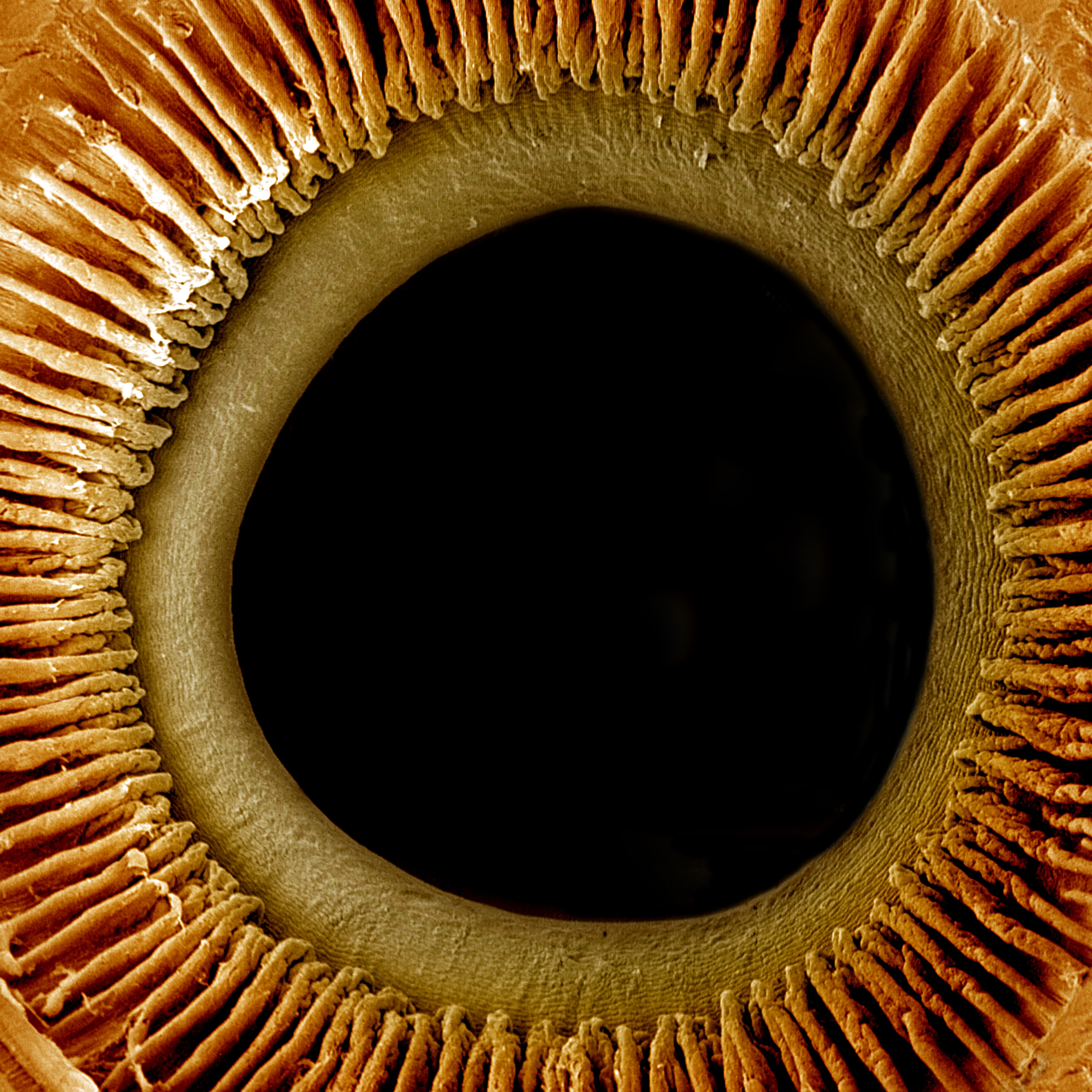

2. Внутренняя поверхность радужки глаза и ресничных отростков глаза под увеличением

РИЧАРД КЕССЕЛЬ И ДР. ГЕН ШИХ / SPL / East News

3. Клетка крови на кончике иглы. Это эритроциты – часть клеток крови, которые переносят в организме кислород (из легких в ткани)

СТИВ ГШМЕЙССНЕР / SPL/ East News

Также эритроциты являются обратными переносчиками диоксида углерода из тканей после их поглощения кислорода. Диоксид углерода выходит через легкие, когда мы выдыхаем после цикла вдоха.

Обратите внимание на дисковидную двояковогнутую форму эритроцита, диаметр которого составляет от 7 до 10 мкм. Благодаря своей эластичности обеспечивается их беспрепятственное движение по капиллярам. За счет своих размеров (формы) эритроциты могут переносить больше кислорода и диоксида углерода, осуществляя в организме цикл газообмена.

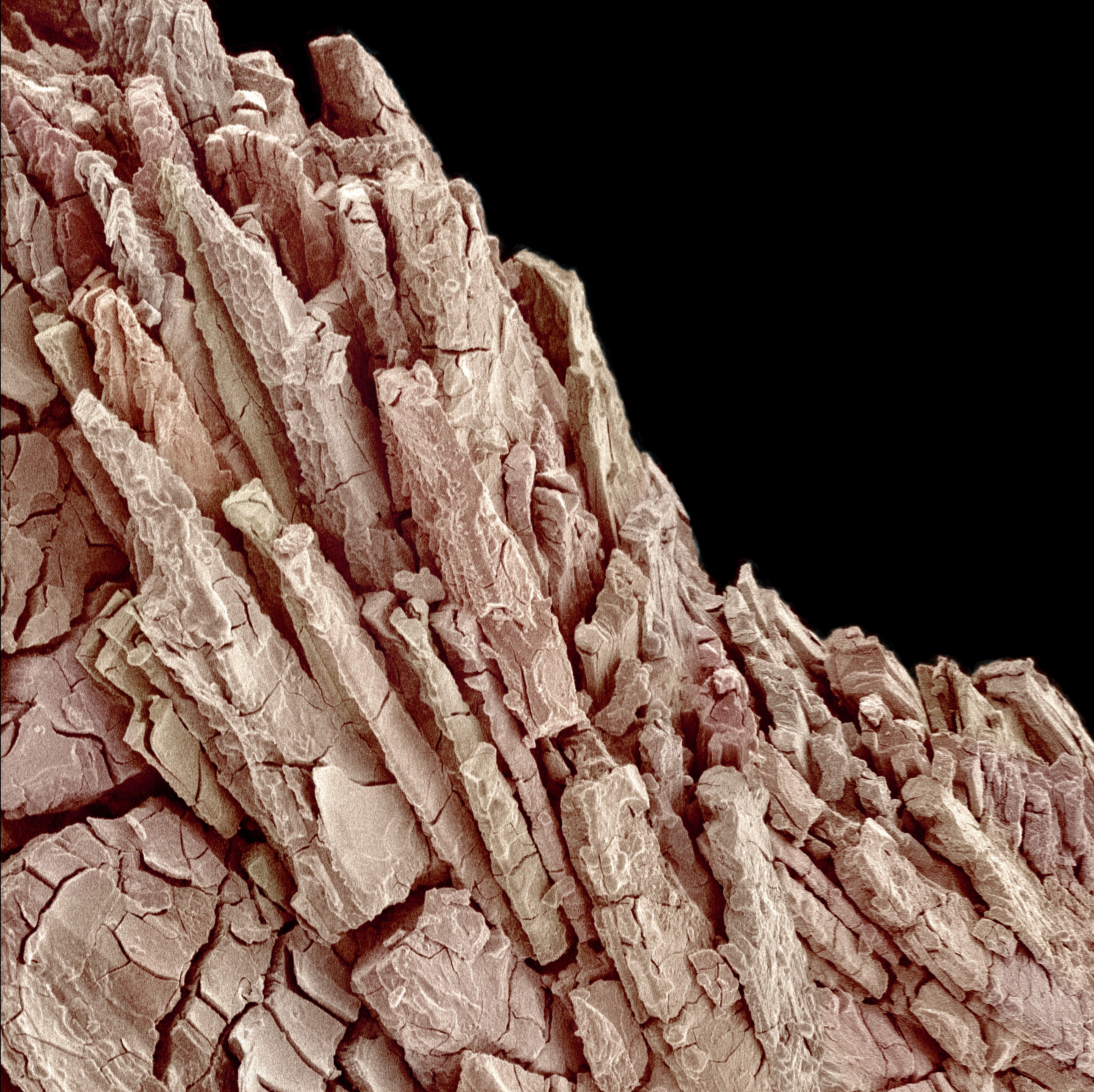

4. Камень в почке под увеличением

СУСУМУ НИШИНАГА / SPL / East News

На фото можно увидеть поверхность камня в почке человека. Камни в почках, как правило, образуются в результате осадка минеральной соли оксалата кальция в моче. Из-за осаждения солей со временем образуются камни, которые могут причинять человеку боль (нередко сильную) и дискомфорт. В большинстве случаев камни выходят естественным путем. В некоторых случаях камни приходится удалять хирургическим путем. Иногда их дробят ультразвуком.

Поцелуй через микроскоп: какие микробы живут в полости рта

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Анна Урманцева. Поцелуй как важный знак выражения эмоций так прочно вошел в различные человеческие ритуалы, что с некоторого времени на всей планете 6 июля ежегодно отмечается Всемирный день поцелуя. Более того, некоторые ученые решили повнимательнее присмотреться к этому ритуалу, создав новую науку — филематологию, дисциплину, изучающую фундаментальные физиологические и психологические особенности поцелуя.

Здесь для ученых особенно интересен процесс поцелуя, так как задействуется самая густонаселенная с точки зрения распределения микробной флоры область. Ведь в полости рта находится больше различных видов бактерий, чем в остальных отделах желудочно-кишечного тракта, и это количество, по данным разных авторов, составляет от 160 до 300 видов! Получается, что с точки зрения микробной заселенности рот — самое грязное место человеческого тела.

Кто же подвергается гонениям или, наоборот, завоевывает все большее пространство в результате длительных поцелуев? Экосистема полости рта очень сложна, она состоит из местных микроорганизмов, имеющих «постоянную прописку» (аутохтонная микрофлора), и «понаехавших» из разных уголков человеческого тела (аллохтонная микрофлора).

А кто живет у вас во рту?

Во рту может жить много интересного.

Tom and Jerry © WB cartoon

Автор

Редакторы

О составе и роли кишечной микробиоты известно многое. А вот до других частей тела перо научного популяризатора доходит нечасто. Сегодня мы сломаем печать молчания и расскажем про микробов полости рта: какие археи там живут, кто вызывает кариес и можно ли переусердствовать с гигиеной?

Биология, медицина и косметология ротовой полости

Партнер цикла — компания SPLAT: ведущий разработчик и производитель профессиональных средств ухода за полостью рта.

О необходимости ухода за ротовой полостью знает каждый с детства, и, казалось бы, это не та область науки, где читатель ждет захватывающих новостей. Однако ошибочно думать, что исследования по здоровью зубов и десен не ведутся. Как выяснила «Биомолекула», дела обстоят совсем по-другому. Ведется переклассификация некоторых заболеваний. Болезни ротовой полости оказываются связаны с такими «раскрученными» темами как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак. Ведутся споры о том, какие компоненты должны входить в состав зубных паст. Разрабатываются пре- и пробиотики для нормализации состава микробиоты ротовой полости. Наконец, даже в обычной жизни пользователь сталкивается с огромным арсеналом средств по уходу за ротовой полостью: это специализированные ополаскиватели, пенки, ершики, нити и огромное разнообразие зубных щеток и паст.

Для того чтобы разобраться, какие темы касательно здоровья и косметологии зубов и десен сейчас наиболее активно изучаются, что изменилось с исторической точки зрения в гигиене ротовой полости и на что в средствах ухода стоит обращать внимание, «Биомолекула» объединила усилия с одним из ведущих производителей и разработчиков в этой области — компанией SPLAT. Результатом сотрудничества стали четыре статьи, которые и представлены в этом спецпроекте.

«В моем рту их живет, наверное, больше, чем людей во всём Соединенном королевстве», — писал Лондонскому королевскому научному обществу один странный человек из небольшого голландского городка Делфта. Хотя этот человек был выбившимся из низов успешным торговцем с высоким чином в городской администрации, у него была одна странность: он часами не выходил из подсобки магазина и постоянно твердил о какой-то невидимой жизни, о существах столь малых, что никакие глаза не могли разглядеть их, и столь вездесущих, что невозможно найти ни одного камня, ни одного листа дерева, ни одной жидкости, где они не обитали бы в превеликом множестве, кроме разве что дождевой воды, где он не мог их отыскать (сейчас мы знаем, что они есть и там [1]). Звали этого эксцентричного лавочника Антони ван Левенгук, а открыл он одноклеточные микроорганизмы с помощью прибора, называемого микроскопом (рис. 1).

Микроскопии посвящена отдельная статья на «Биомолекуле»: «12 методов в картинках: микроскопия» [2].

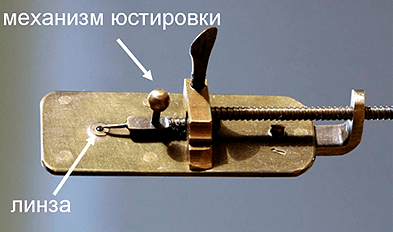

Рисунок 1. Микроскоп Левенгука — простейшая конструкция, столь сильно отличающаяся от современных нам оптических микроскопов. Он не имел ни объектива, ни предметного стола. Линза была одна — по сути, микроскопический стеклянный шарик, застывшая капля, филигранно отшлифованная создателем. Объект тем или иным способом помещался перед наблюдателем, за ним — источник света. Наблюдатель прикладывал микроскоп дырочкой к глазу и сквозь линзу смотрел на объект.

Микроскопы были известны и до Левенгука, однако ранее их не очень активно применяли для биологических исследований. Физик Роберт Гук, занимавшийся оптикой, незадолго до этого открыл клетки, но особого значения этому открытию не придавал никто, включая самого исследователя. Левенгук же не только подтвердил и расширил данные Гука, но и открыл совершенно новый мир — одноклеточных организмов. Его первоначальные сообщения, в силу своей неожиданности и эксцентричности самого исследователя, вызвали недоверие в научном сообществе, однако несколько блестящих демонстраций привели к быстрому всеобщему признанию [3].

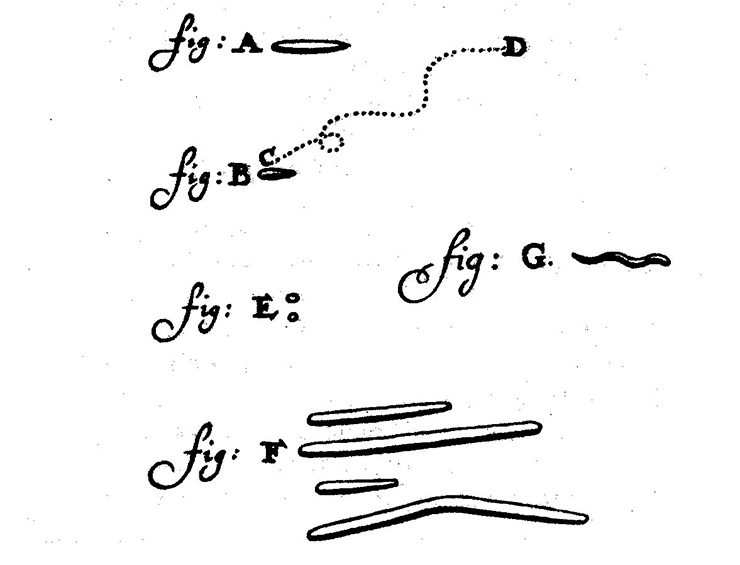

Он рассмотрел кровь — и открыл эритроциты, микроскопировал сперму — и подтвердил существование обнаруженных Гуком сперматозоидов. Но самую совершенную из своих непревзойденных линз, способную более чем к 300-кратному увеличению, он направил на смывы со своих зубов. И обнаружил, что там живут существа, в разы меньше сперматозоидов или эритроцитов, — спирали, палочки, шарики суетились в капле дождевой воды, которую он использовал для приготовления препарата (рис. 2). Так, начиная с ротовой полости, была открыта микробиота человеческого тела.

Рисунок 2. Зарисовка микробов ротовой полости, обнаруженных Антони ван Левенгуком. Несмотря на использование лишь одной линзы и примитивную конструкцию микроскопа, исследователю удалось достигнуть предела разрешающей способности оптической линзы и обнаружить бактерий.

Теперь мы знаем, что это не так — от микробов в организме зависит множество важных процессов, от усвоения витаминов до развития иммунной системы. Но термин «комменсалы», пусть и не очень корректный, по старой памяти остался.

Во всем этом вихре новостей исследователи быстро забыли первые открытия. Куда интереснее разрабатывать способы борьбы с чумной палочкой, чем изучать многообразие «бесполезных» сожителей. Однако со временем мы поняли, как сильно зависим от всей этой разношерстной компании. Они защищают нас от болезней, но и являются их источником, помогают нам усваивать пищу или пытаются съесть нас.

Теперь не обязательно пристально разглядывать каплю дождевой воды для изучения состава и роли микробиоты в нормальном функционировании организма и при заболеваниях — со времен Левенгука нам стало доступно множество новых методов. Благодаря им мы каждый день узнаем много нового о составе, жизни и функциях микробиологических сообществ различных областей тела. В этой статье мы вернемся к основам и рассмотрим микробиоту ротовой полости во всех доступных деталях.

Уникальное сообщество

Первая черта микробного сообщества рта, которая сразу обращает на себя внимание, — потенциальная патогенность, требующая постоянного активного контроля. Речь в данном случае идет о гигиене. В норме микробы кишечника, кожи, легких, поверхности глаз и так далее не оказывают на наш организм никакого повреждающего воздействия (и про некоторых из них можно почитать на «Биомолекуле» [4]). Гипотетически мы можем сосуществовать с ними неопределенно долго (хотя мыться всё же приходится, чтобы смыть с кожи попавших туда патогенных микроорганизмов, пока они не закрепились и не нарушили баланс уже сложившейся микробиоты).

А во рту всё совершенно не так. Абсолютно нормальные, присутствующие практически у каждого в ротовой полости микроорганизмы вызывают постепенное разрушение зубов (кариес) или воспаление десен (пародонтит и гингивит, о которых мы писали в статье «Дареному коню в десны не смотрят» [5]), если их не контролировать регулярной чисткой зубов.

Ученые пока бьются над загадкой, как же так вышло. Одна из самых правдоподобных гипотез — избыток высокоуглеводной и размягченной пищи, появившийся в нашем рационе с развитием сельского хозяйства. Углеводы являются субстратом многих видов брожения, в результате которого выделяются различные органические кислоты, расщепляющие эмаль зубов [6]. А отсутствие в рационе жесткой волокнистой пищи не позволяет в рутинном режиме разрушать микробные биопленки по мере их созревания, о чем еще пойдет речь дальше. Современная пища кажется нам намного вкуснее пищи предков — необработанной, собранной буквально под ногами. Сегодняшняя еда содержит больше питательных веществ, ее легче и дешевле получить в больших количествах, но, похоже, именно она вредит состоянию ротовой полости. Так что, вполне возможно, что целью всего прогресса человечества является создание и финансирование стоматологической отрасли.

Кроме разнообразия условий в ротовой полости, стоит еще учесть то многообразие, которое вносят сами микроорганизмы. Если поверхность чистых зубов постоянно подвергается действию кислорода, то после 2–3 дней без зубной щетки она покроется бактериальной биопленкой, в недрах которой спокойно будут жить даже строгие кислородоненавистники — например, Porphyromonas gingivalis. Такие «старые» пленки ассоциированы с основными заболеваниями ротовой полости: кариесом или гингивитом. На формирование зрелой пленки уходит от 24 до 48 часов, так что чистка зубов чаще двух раз в день, как порой советуют недобросовестные врачи или производители паст, будет лишней [8].

Люди совпадают по составу микробиома ротовой полости всего на 40–50% — это пересечение гораздо меньше, чем во всех других частях тела. Зато такая небольшая фракция довольно стабильна географически: ее микробы более-менее одинаковы у австралийского аборигена и британского лорда. Остальные микроорганизмы уникальны для каждого человека, причем их состав постоянно меняется [9]. Когда люди долго живут вместе, то и микробиомы у них «выравниваются», особенно у супругов [10], [11].

Микроорганизмы, свободно живущие в окружающей природе и не нуждающиеся в заселении в чей-то организм.

Как изучить невидимое

Собственно, микробиота — это микроорганизмы, существующие в некоторой экологической нише. Такой нишей может быть щель трухлявого пня, каверна в рудном пласте, окрестности черного курильщика на дне океана или поверхность языка человека. Микробы разнообразны и вездесущи, и изучать их стоит без отрыва от этого многообразия.

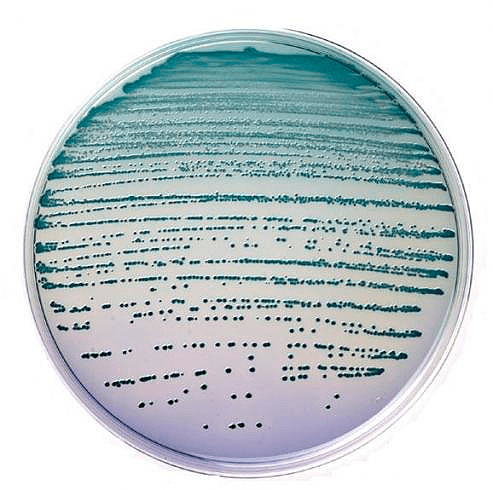

Но как же это сделать? Классическим методом является культивирование (рис. 3). Оно подразумевает получение смывов с поверхности и образцов жидкости из данной ниши и последующее высевание полученной суспензии микроорганизмов на питательную среду, чаще всего твердую. На среде вырастают колонии, как правило, происходящие каждая из одного микроорганизма-предшественника, содержавшегося в суспензии. Таким образом, все микроорганизмы в колонии являются клонами своего предка. Когда они выросли, их можно изучать: красить, рассматривать в микроскоп, ставить биохимические тесты. В последнее время исследователи научились даже расщеплять их лазером и отправлять фрагменты в полет в масс-спектрометре [13], получая базу данных масс-спектрометрических «отпечатков пальцев».

Рисунок 3. Культура бактериальных клеток на чашке Петри. На этой чашке выросла синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa — частый гость ожоговых отделений больниц. Здоровому человеку она не страшна, но при ожоге может заразить рану и вызвать осложнения. Отличается зеленым цветом колоний и запахом, сходным с запахом цветков жасмина. К болезням ротовой полости не имеет никакого отношения, но позволяет наглядно показать метод культивирования благодаря своему окрасу.

Однако этот метод имеет свои ограничения — подавляющее большинство микроорганизмов категорически отказывается расти на чашках Петри. Возможно, им требуется какая-то особая пища, которую нам еще предстоит определить. Возможно, причина в том, что они не могут жить отдельно от соседей по экологической нише, а кому-то нужна хитрая подложка или отсутствие кислорода. В результате, бóльшая часть микробных сообществ проходит мимо внимания исследователей: всё же выросшие на чашках микроорганизмы в отсутствие природных соседей ведут себя совершенно иначе, чем в своей родной нише. Однако, в последнее время ученые разработали методики, позволяющие выращивать ранее некультивируемые микроорганизмы в среде, максимально приближенной к естественной, например, iChip [14], [15]. Так что мы ждем новых микробиологических открытий.

С наступлением геномной эры у микробиологов появился новый способ изучать такие сообщества: метагеномика. Упрощенно, это тотальное прочтение всех нуклеиновых кислот, найденных в какой-либо экологической нише. Данные, собранные таким образом, обычно нужно долго и мучительно обрабатывать (чем занимаются специалисты по «большим данным» и их суперкомпьютеры), но в результате мы можем довольно точно определить, кто населяет данную территорию — например, поверхность зуба. Многие организмы обнаружили именно таким способом. Про многие мы больше ничего и не знаем, кроме последовательности генома или какой-то его части. Скорее всего, благодаря новым технологиям, вроде той же iChip, мы вскоре сможем преодолеть это ограничение и таки начать культивировать некультивируемое. Ну а пока приходится довольствоваться геномом.

Метагеномика — удивительно производительный и информативный метод. Однако он тоже имеет свои ограничения. При высевании на чашку Петри можно быть уверенным: в родной среде микроорганизма он был жив. Помимо этого, просто из состава среды, на которой он вырос (а тестируются разные среды), мы можем многое понять о его биохимии. Геномика всего этого не предоставляет. ДНК, найденная в образце, может принадлежать давно погибшей бактерии или вирусу — мы об этом не узнаем. О том, чем живет этот организм, мы можем узнать лишь косвенно, сравнивая его гены с генами других микроорганизмов, чьи продукты вовлечены в те или иные биохимические пути или отвечают за какие-то особенности строения.

Кто живет у меня во рту?

Так кто же живет в этом странном, постоянно меняющемся мире ротовой полости? Очень много кто. Тут есть представители всех доменов жизни — археи, бактерии, эукариоты. Есть и большое разнообразие вирусов, причем отнюдь не только вредных. Разберемся по порядку со всеми действующими лицами.

Археи

Об их роли в микробиоте ротовой полости известно мало. Отмечено, что количество метаногенов возрастает в области воспаления десен, однако что тут является причиной, а что следствием, установить сложно [17]. С учетом того, что причины гингивита нам более-менее известны, можно предположить, что эти археи в данном случае являются лишь удачливыми бенефициарами сложившихся обстоятельств.

Грибы

Интересно, что многие из обнаруженных видов являются частой причиной микозов — грибковых поражений организма, — хотя обследованные добровольцы от микозов не страдали. Этому есть два возможных объяснения. Первое заключается в том, что эти заболевания являются следствием не оппортунистического заражения, как считалось ранее, а выхода грибковой микрофлоры из-под контроля вследствие иммунодефицита либо хронического стресса. При этом потенциальный источник болезни мы носим с собой постоянно. Второе возможное объяснение, которое признают и сами исследователи, — это то, что использованные методы не исключают детектирования спор грибов, которые распространяются по воздуху. В любом случае, согласно этим данным, от повышенной вероятности болезни до самой болезни — один шаг [18]. Все мы постоянно сталкиваемся с грибами или их спорами, но заболевание они вызывают лишь у людей с ослабленным здоровьем.

Вирусы

В ротовой полости можно обнаружить и впечатляющую коллекцию вирусов. Бóльшая часть из них имеет отношение к той или иной болезни. К примеру, во рту можно найти вирус бешенства (Rabies lyssavirus) или эпидемического паротита (Mumps rubulavirus), если человек ими инфицирован. Одна из их мишеней — слюнные железы, благодаря заражению которых вирус выделяется в слюну. Также часто тут можно обнаружить вирусы, не способные проникнуть в клетки ротовой полости, но попадающие сюда благодаря обильному кровоснабжению — ВИЧ или вирусы гепатита, опять-таки если человек ими заражен [19].

Специфическими для ротовой полости являются такие вирусы человека, как грипп или обширная группа, вызывающая острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Они тоже не нацелены непосредственно на ротовую полость, но постоянно поступают в нее при кашле и распространяются дальше воздушно-капельным путем.

Среди тех, кто всё же проникает в клетки ротовой полости, стоит отметить вирус простого герпеса (Herpes simplex virus). При определенных обстоятельствах он может вызвать характерное высыпание на губах, которое довольно быстро проходит и легко лечится. Этим вирусом заражены, по разным данным, от 6 до 9 человек из десяти, так что его можно считать чуть ли не компонентом нормальной микрофлоры. Обычно бóльшую часть времени он проводит в «спящем режиме», никак себя не проявляя. Однако в случае глобального (как при СПИДе) или локального (например, при сужении сосудов губ на холоде) снижения иммунной защиты, он может реактивироваться и вызвать характерные высыпания [20], [21].

Если последствия активации вируса герпеса неприятны, но не опасны, то совсем другая ситуация у папилломавирусов. Они также часто встречаются в тканях ротовой полости и могут не только вызвать кандиломы, но и повысить риск возникновения рака шеи и головы [22], [23].

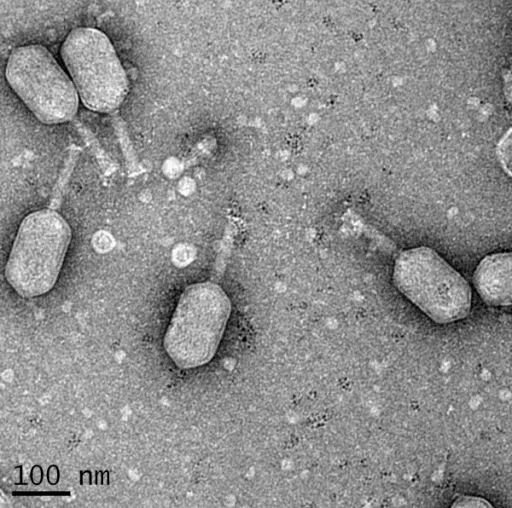

Но все эти эукариотические вирусы количественно меркнут рядом с другой группой, широко представленной во рту, — фагами (рис. 4). Эти вирусы бактерий находят в ротовой полости благоприятную почву для жизни и размножения. В слюне обнаружены сотни фаговых геномов. Состав этой части микрофлоры очень сильно определяется внешними условиями: если два никак не связанных между собой человека проживают в одном помещении, больше всего у них будет пересекаться именно фаговый метагеном. Это довольно важно в свете того, что фаги способны переносить между бактериями разных видов гены [24], ответственные за выживание и кодирующие различные белки и другие вещества, позволяющие им избежать иммунного надзора, уничтожения антибиотиками и так далее [25].

Рисунок 4. Бактериофаги на поверхности бактерии. Электронная микрофотография.

Бактерии (наконец-то!)

Я не случайно вынес этот раздел в конец. Влияние архей, грибов и вирусов на состояние полости рта, несомненно, может быть довольно значительным, но они представляют лишь минорную часть того зоопарка, который живет на этой территории. Основную же массу микробиоты составляют разнообразные бактерии. Кого тут только нет: аэробы и анаэробы, кокки и палочки, со жгутиками и без, питающиеся сахарами и белками.

Ткани ротовой полости не являются чем-то однородным. По разнообразию условий они дадут фору всему остальному организму. В исследовании 2012 года ученые попытались оценить, как распределены бактерии между всеми тканями желудочно-кишечного тракта [26]. Затем они разделили исследованные области на группы по схожести бактериального микробиома. Получилось, что ткани рта можно разделить аж на три таких группы, когда весь толстый кишечник представляет собой всего одну. Эти три группы включают в себя:

Начнем с зубов. Зубная эмаль является самой прочной структурой в организме. Это гладкая ровная поверхность, состоящая на 97% из щелочных фосфатов кальция. Она сохраняет структуру и плотность в щелочной или нейтральной среде и постепенно разрушается в кислой. Как и любая твердая поверхность, имеющая доступ к растворенным вокруг нутриентам, эмаль — хорошая подложка для формирования биопленок, которые представляют собой упорядоченные сообщества бактерий, запечатанных в выделяемые ими вещества [27]. Благодаря этому тут могут жить анаэробные бактерии — пленка защищает их от кислорода. Антибиотики, детергенты и прочие химические вещества тоже не могут сюда проникнуть.

Бактериальные биопленки на зубах имеют большое значение для медицины. Благодаря им во рту могут поселиться виды, изначально не приспособленные для такой жизни. Например, Porphyromonas gingivalis — анаэробная бактерия, то есть не способная существовать в присутствии кислорода. Однако биопленка позволяет ей жить на поверхности зубов и вызывать гингивит и пародонтит. С момента формирования бактериального сообщества должно пройти некоторое время, прежде чем там смогут обосноваться анаэробы [28]. Чистка зубов разрушает биопленки и не допускает размножения патогенов в ротовой полости (про чистку зубов и компоненты зубной пасты мы писали в статье «Зубная крепость: как пасты делают наши зубы лучше» [29]).

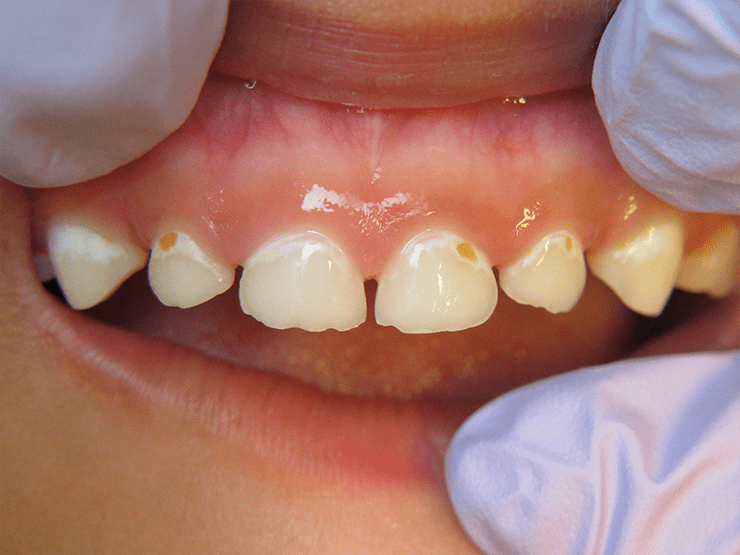

Если для возникновения пародонтита нужны искусственно созданные анаэробные условия, то для такой болезни, как кариес, этого не требуется. Вызывающие его микроорганизмы относятся к классу факультативных анаэробов, то есть они могут жить как в присутствии кислорода, так и без него. Кариес — это постепенное разрушение зубной эмали под влиянием кислой среды, создаваемой микроорганизмами (рис. 5). Наиболее изученной бактерией, вызывающей это неприятное состояние, является Streptococcus mutans. От прочей микробиоты его отличает важная особенность — способность питаться едой человека. Дело в том, что обычно бактерии, несмотря на обилие поступающих в рот продуктов, питаются не ими, а белками слюны, остатками погибших клеток и так далее. Стрептококки же способны улавливать углеводы из прожевываемой пищи. В процессе метаболизма они выделяют молочную кислоту, которая закисляет биопленку и разрушает эмаль зуба [6].

Рисунок 5. Повреждения зубной эмали у детей при кариесе. Оно вызвано медленным растворением эмали под воздействием среды и вышележащей бактериальной биопленки. Визуально можно определить кариес по возникновению областей измененного цвета (стадия мелового пятна), на месте которых впоследствии формируется кариозное дупло.

Интересно, что оба эти фактора — наличие в пище легкодоступных сахаров и присутствие бактерий, способных их усваивать, — являются необходимыми для развития кариеса. Если человек не ест сладкую пищу, то стрептококки не смогут самостоятельно вызвать у него кариес. Верно и обратное: по составу микробиоты ученые заранее могут предсказать риск развития кариеса, если человек будет злоупотреблять сладким [30].

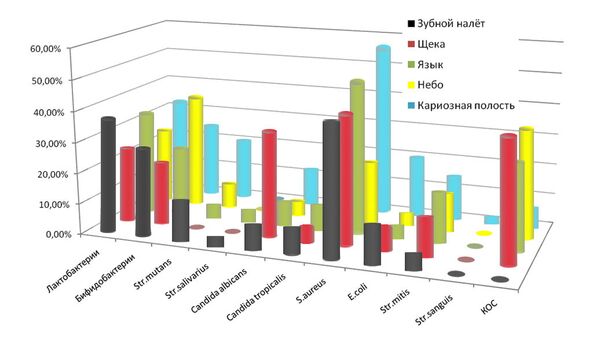

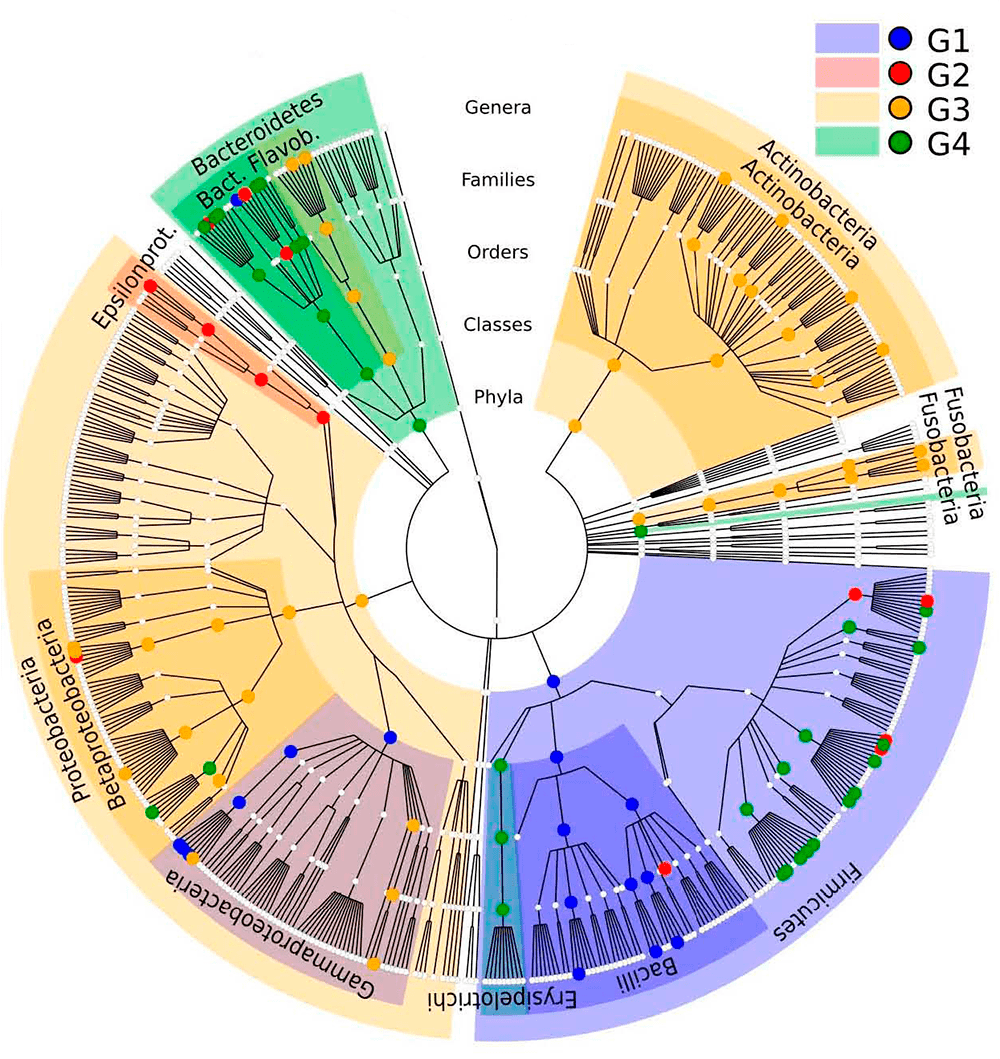

Теперь обратимся к мягким тканям ротовой полости. По видовому составу микробов можно выделить две их подгруппы — жесткие (нёбо, кератинизированная десна и слизистая щек) и мягкие (некератинизированная десна, язык, гортань, миндалины и слюна). Разница между населяющими их бактериями довольно велика. На тканях первой подгруппы проживают, в основном, бактерии, относящиеся к типу Firmicutes с небольшой представленностью типов Proteobacteria (в основном речь идет о стрептококках), Bacteroidetes и либо Actinobacteria, либо Fusobacteria. Последние два типа, похоже, взаимоисключают друг друга в этой области — если есть один, то второго не будет (рис. 6).

На второй подгруппе тканей обнаруживается меньше Firmicutes, больше Bacteroidetes и Fusobacteria. Это особенно интересно в свете того, что нёбо, щеки и десны, входящие в первую группу, часто непосредственно контактируют с языком — тканью второй группы. Несмотря на это, микробиомы этих областей сохраняют значимое различие.

Рисунок 6. Кладограмма обнаруженных в ЖКТ видов микробов. Поверхности тела разделены на четыре группы, значительно различающиеся по микробиоте. Цветом закрашены таксоны, наиболее ярко представленные в соответствующей группе, точки показывают наиболее обильную представленность. G1 (синий) — внутренняя поверхность щек, нёбо и кератинизированная часть десны. G2 (красный) — глотка, миндалины, язык и слюна. G3 (желтый) — зубы и зубной налет. G4 (зеленый) — кишечник. Главный вывод из этой картинки — разнообразие видов микроорганизмов в ротовой полости необычайно высоко, причем даже между различными ее поверхностями.

Хотя микробиом ротовой полости потенциально крайне нестабилен, в нем довольно редко обнаруживают нехарактерные для него микроорганизмы. Например, в норме во рту отсутствуют кишечные варианты Escherichia coli, Enterococcus faecalis и так далее. По-видимому, причиной этому является активный контроль видового состава со стороны иммунной системы. Это предположение подтверждают исследования, в ходе которых кишечные микроорганизмы были обнаружены во рту пациентов с различными формами временных и постоянных иммунодефицитов [31–33]. Таким образом, видовое разнообразие микробиоты рта вполне можно использовать как маркер различных заболеваний.

На бактерии полости рта также довольно сильно влияют различные искусственные конструкции, применяемые в стоматологии. Например, зубные протезы создают весьма специфические условия вокруг десен и нёба, при которых кислород продолжает поступать, но обмена слюны не происходит. В этих условиях разрастается аэробная флора — резко возрастает число стрептококков и стафилококков. По неподтвержденным данным, это может способствовать провоспалительным явлениям в организме и опосредованно усиливать гипертоническую болезнь у лиц пожилого возраста [34].

Установка имплантов довольно часто сопровождается воспалением окружающей десны — периимплантитом. Отмечается, что на имплантах формируется биопленка, однако по своим свойствам и видовому составу она сильно отличается от зубной. Разнообразие представленных видов куда меньше, но среди них чаще попадаются те, которые мы считаем патогенными. Как и в случае с гингивитом, для возникновения заболевания требуется формирование специфического сообщества микроорганизмов, однако устроено оно проще, чем на живых зубах. Исследования периимплантита пока находятся в начальной стадии, но одно ясно точно: искусственные зубы — не повод их не чистить [35].

Микробиота и иммунитет: держим баланс. Рассказывает компания SPLAT

Особое место в профилактике многих заболеваний отводится слизистым оболочкам — входным воротам многих патогенов, — и их участию в инициации иммунного ответа. В последнее время пристальное внимание уделяется новым компонентам, созданным на основе пробиотиков и их производных. К ним относятся, например, лизаты бактерий.

Слизистая оболочка полости рта — активный орган иммунной системы. Он содержит иммунокомпетентные клетки, которые выполняют несколько важных функций: например, борьба с патогенами и восстановление целостности и функционирования тканей организма после повреждения. Иммунная система слизистых оболочек обеспечивает местный иммунитет. Обычно защитные реакции протекают на фоне минимальной воспалительной реакции и не сопровождаются повреждением окружающих тканей. Процесс проходит в условиях постоянного контакта с чужеродными молекулами и требует эффективного выбора механизмов ответа на появление микроорганизмов и регуляции их численности.

Один из возможных вариантов воздействия на микробиоту полости рта — поддержание субвоспалительного, то есть нормального статуса активации нейтрофилов. Для этого возможно применение бактериальных продуктов (пробиотиков, лизатов) на основе бактерий, ассоциированных со здоровым состоянием полости рта, и ингредиентов, обладающих противовоспалительным действием.

Положительная роль бифидобактерий опосредована компонентами их клеточной стенки (мембраны) и внутриклеточных структур. Кроме того, противовоспалительное воздействие оказывают и секретируемые компоненты бифидобактерий [36], [37], отчасти за счет регуляции состава микробиоты и снижения степени перекисного окисления липидов [38]. Одним из механизмов действия бифидобактерий также является поддержка популяции «противовоспалительных» регуляторных Т-лимфоцитов (Treg), «перенастройка» соотношения про- и противовоспалительных цитокинов и поддержка жизнеспособности эпителиальных клеток слизистых оболочек [39–47].

Лизаты комбинируют в себе действие всех бактериальных компонентов, в то же время не обладая недостатками пробиотиков: слабой жизнеспособностью в продуктах питания, способностью продуцировать кислоту и служить резервуаром антибиотикорезистентности. Помимо «настройки» иммунитета, лизаты могут регулировать численность нежелательных для полости рта бактерий, с помощью бактериоцинов в своём составе [48].

Компания SPLAT выпустила три новые зубные пасты с активным компонентом bifida ferment lysate — лизатом бифидобактерий. Это Sensitive White, Extra Fresh и Sensitive Ultra, которые относятся к серии Professional Oral Care.

Материал предоставлен партнёром — компанией SPLAT

Не только в болезни, но и в здравии.

Больше сотни лет прошло с тех пор, как в микробе увидели главного врага человечества, — и теперь наше представление о нем изменилось. Мы многое поняли о постоянном взаимодействии с микроскопической флорой и фауной окружающего мира, о формировании иммунной системы, о защитной роли микроорганизмов. Не обошли эти исследования и ротовую полость.

Здоровая микробиота является важной частью защиты от патогенов. Любому микроорганизму необходимо куда-то прикрепиться, чтобы поселиться в нашем теле. Для этого они обычно используют белки и углеводы, расположенные на поверхности клеток. Иммунная система слизистых оболочек обычно не препятствует этому процессу, если поселенцы ведут себя прилично — не вызывают разрушения клеток и воспаления. Если же вызывают, то быстро уничтожаются иммунитетом, освобождая место для новых. Таким образом формируется здоровая микробиота — все точки, где мог бы присоединиться микроорганизм, оказываются заняты, причем непатогенными видами. Если в этой ситуации в ротовую полость попадет патоген, он просто не найдет места, где мог бы поселиться. Это явление называется колонизационной резистентностью. Она спасает нас от множества инфекционных заболеваний, однако часто нарушается при приеме антибиотиков или использовании антисептиков. Потому более «чистый» рот, как ни странно, больше склонен к различным заболеваниям [49].

Также раннее поселение микроорганизмов в нашем теле способствует правильному формированию иммунной системы, которая у детей изначально находится в незрелом состоянии. Однако в этом отношении чаще говорят о влиянии кишечных микробов, а микробы полости рта исследуют намного меньше [50].

Фармакокинетика — раздел фармакологии, изучающий перемещения и превращения лекарственного препарата в организме от поступления до выведения. Отвечает на вопрос «что организм делает с лекарством?»

Все знают, что один из лучших препаратов для экстренной помощи при сердечном приступе — нитроглицерин. Он содержит нитрогруппы (—NO2), которые в течение считанных секунд метаболизируются в организме до газа NO — сигнальной молекулы, расслабляющей сосуды. При этом в блокированной области сердца, как правило, восстанавливается нормальный кровоток, и стенокардический припадок прекращается.

Однако следить за избыточным тонусом сосудов стоит не только во время сердечного приступа. Артериальная гипертония — одно из главных заболеваний 21 века. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ей страдают до 40% людей старше 25 лет. Гипертония достоверно увеличивает вероятность преждевременной смерти от инфаркта или инсульта — лидирующих причин смерти людей по всему миру.

Стоит, однако, отметить, что избыточный прием такой пищи, особенно во младенчестве, может привести к отравлению нитратами и связанным с ним проблемам — метгемоглобинемие, нитрозилированию поверхностных сахаров клеток и даже раку, вызванному образующимися из нитратов и нитритов нитрозаминами.

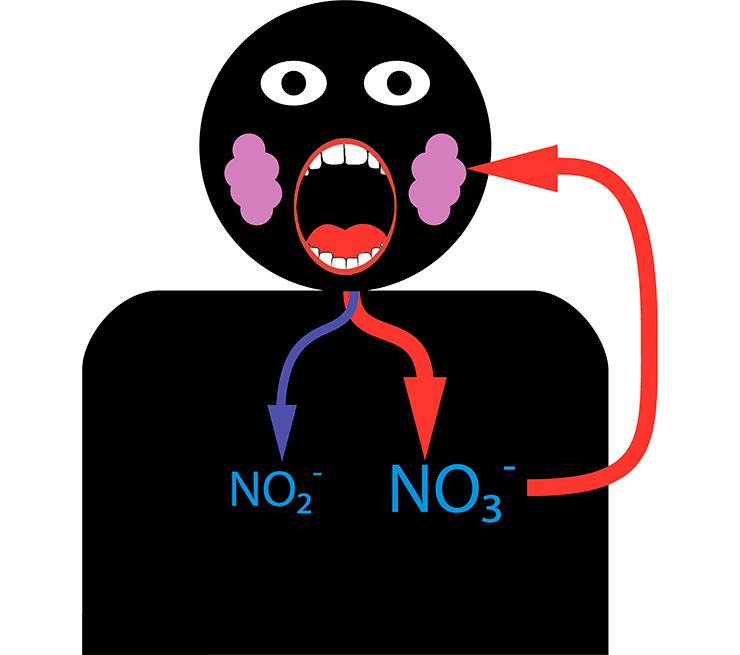

Со второй стадией проблем не возникает, ее выполняют NO-синтазы «на местах» (рис. 7). Но первая в организме проходит с большими затруднениями. В принципе, эксперименты показали, что у нас есть какие-то ферменты, которые могут превратить нитрат в нитрит, но их активность неравномерна и довольно слаба [51]. И тут на помощь к нам приходит микробиота. Некоторые бактерии ротовой полости, особенно из рода Veilonella, способны очень эффективно восстанавливать нитрат до нитрита [52]. Именно они являются основным источником физиологически активного нитрита в крови после приема богатой нитратами пищи.

Рисунок 7. Превращение нитрита в NO в сосудистой стенке. Стенка сосуда состоит из эндотелиальных клеток и примыкающих к ним гладких мышц. Эндотелий, непосредственно контактирующий с кровью, в случае необходимости подает сигнал к расслаблению гладких мышц, синтезируя NO при помощи различных вариантов эндотелиальной NO-синтазы (eNOS). Субстратом ее в данном случае является нитрит-анион, захватываемый эндотелием из крови.

Этот симбиоз, очевидно, возник давно, и наш организм успел к нему адаптироваться в ходе эволюции. Лишь около 20% попавших в ротовую полость нитратов превращается в нитрит. Однако система устроена так, что прошедшие дальше нитраты будут возвращаться в рот вновь и вновь до тех пор, пока полностью не станут нитритами. Слюнные железы умеют улавливать их из крови и выделять в слюну с большой эффективностью, увеличивая концентрацию нитрита в крови. В сочетании со способностью кожи запасать нитраты и выделять их в нужный момент в кровоток, мы получаем постоянный источник нитрита, столь нужного для поддержания правильного давления крови (рис.8).

Рисунок 8. Нитратный цикл в организме человека. Почти все попавшие в кровь из пищи нитраты выбрасываются в ротовую полость слюнными железами. Во рту они частично (примерно на 20%) превращаются в пригодные к усвоению нитриты. Оставшиеся нитраты вступают в следующий цикл.

рисунок автора статьи

Показано, что нитрат-редуцирующая активность действительно очень важна. У людей, использующих для гигиены ротовой полости полоскания с антисептиком, прием богатой нитратами пищи не приводил к столь же значимому снижению давления крови, как у людей, таким полосканием не пользующихся [53]. Наличие в организме таких механизмов позволяет считать микробиоту ротовой полости полноценным метаболически активным органом нашего тела.

Заключение

Удивительно всё же закручивается история. Направив микроскоп на собственные зубы, Левенгук не только открыл бактерии, но и обнаружил одно из самых интересных микробных сообществ, которое только можно отыскать.

Несмотря на небольшие размеры ротовой полости, ее микробиологические жильцы отличаются потрясающим разнообразием форм и таксонов. При этом они не просто живут с нами и питаются нашей пищей, а полноценно влияют на развитие нашего организма и наличие или отсутствие некоторых заболеваний. Разнообразие и переменчивость микробиома ротовой полости представляют собой большую сложность для исследователя, но усилия ученых уже принесли впечатляющие плоды. А сколько еще ждет нас впереди!

Эта статья завершает цикл, посвященный здоровью ротовой полости. Мы рассмотрели особенности микробов рта, состав зубной пасты [29] и обратились к основным известным заболеваниям — кариесу, гингивиту, пародонтиту [5] и галитозу [54]. Мы рассмотрели их причины, развитие, лечение и некоторые неожиданные последствия. Теперь читатель сможет подходить к гигиене рта и медицинским процедурам более осознанно. Будьте здоровы!