Как выглядит жизненный цикл кишечнополостных

Тип кишечнополостные

Ароморфозы кишечнополостных

В типе кишечнополостные нас более всего интересует подтип стрекающие, в составе которого имеются три класса, о которых мы будем говорить подробно: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы.

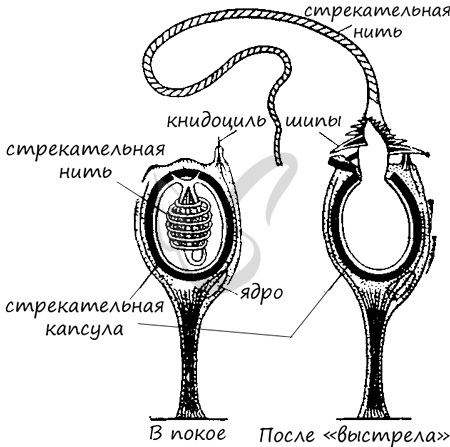

При ударе стрекательной нити об организм-мишень, внутрь ткани впрыскиваются нейротоксины и добыча оказывается парализованной. После этого кишечнополостные легко овладевают добычей, и, перемещая ее в гастральную полость, переваривают.

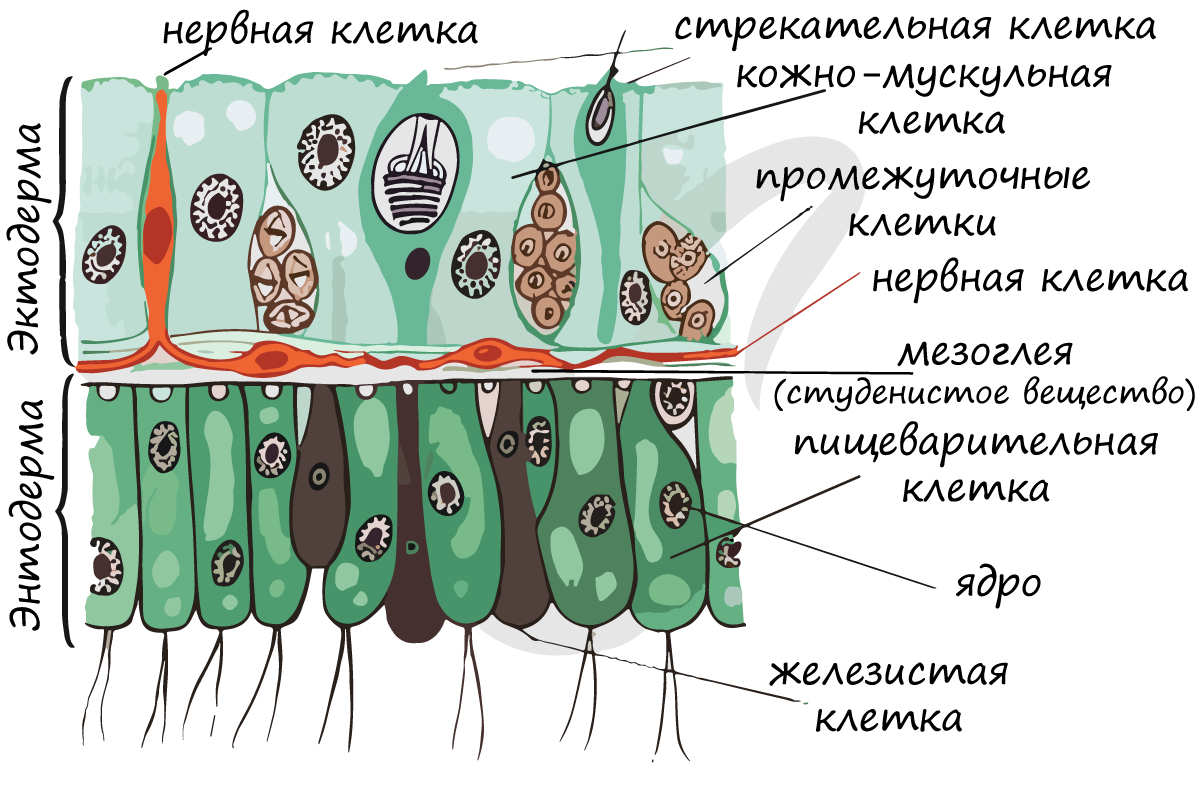

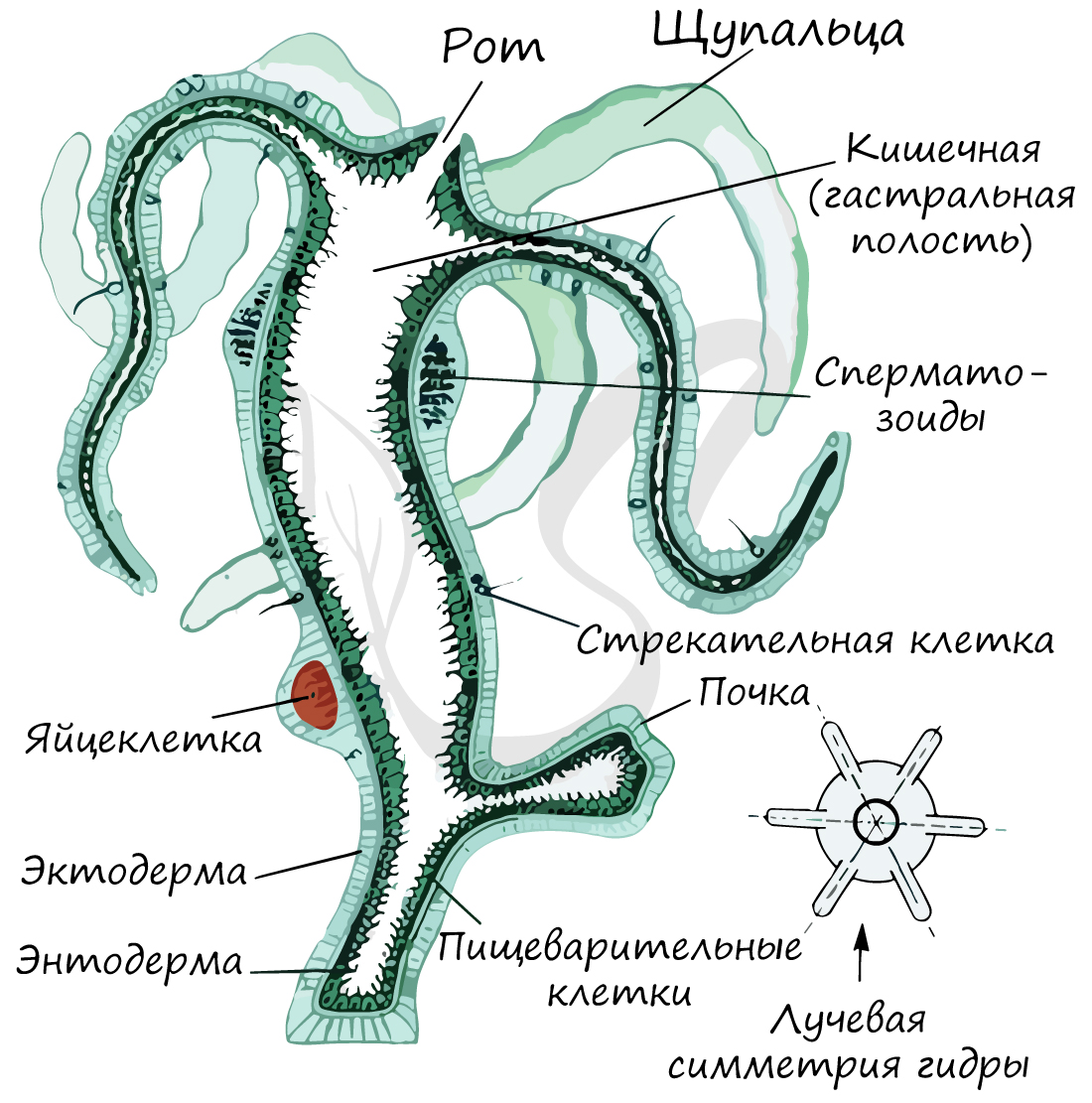

Дифференцировка клеток, их специализация способствовала появлению тканей у кишечнополостных, обособлению наружного и внутреннего слоев.

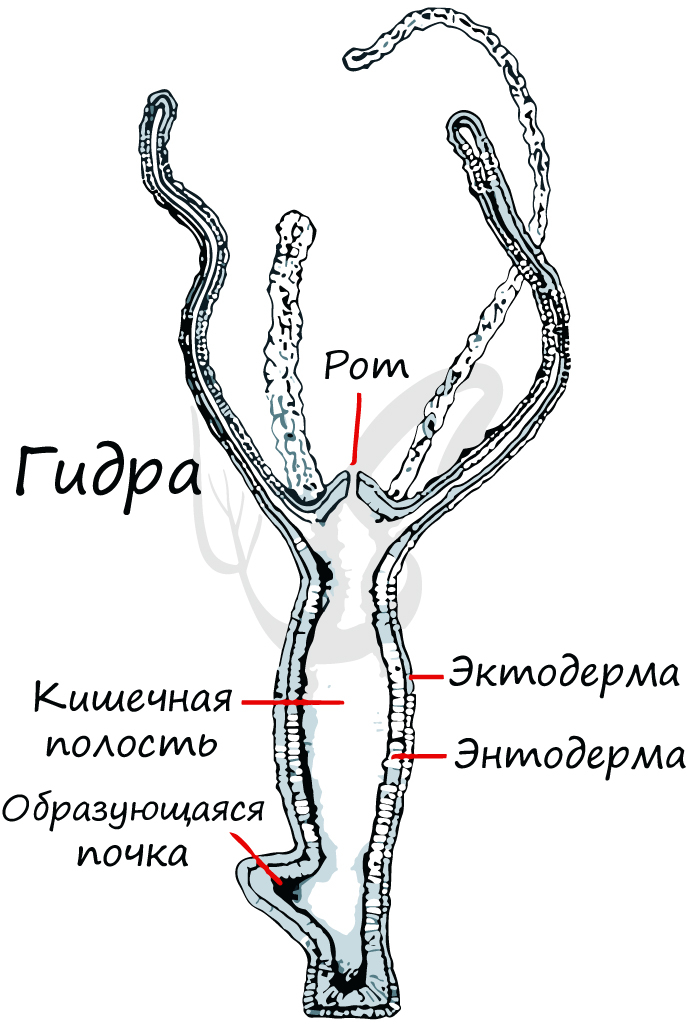

Посмотрите на схему (ниже) строения стенки тела гидры. Попробуйте сами дать определения и назвать функцию каждого из указанных элементов.

Именно у кишечнополостных мы впервые отметим появление нервной системы. Она диффузного (сетчатого) типа, то есть нервные клетки распределены в эктодерме равномерно, нигде мы не найдем скопления нервных клеток (нервных узлов, нервных стволов).

Заметьте, само название типа «Кишечнополостные» напоминает вам об этом ароморфозе.

Размножение кишечнополостных

У некоторых кишечнополостных имеются жизненные циклы со сменой форм: полипа (сидячая) и медузы (плавающая).

Приглашаю вас в увлекательное путешествие на глубины океана, в мир обожаемых нами кишечнополостных! В следующих темах мы подробнее поговорим о представителях кишечнополостных и получим несравненное удовольствие.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Жизненный цикл и размножение кишечнополостных

У многих видов кишечнополостных, также как и у высших растений, наблюдают закономерное чередование полового и бесполого поколений.

На рисунке 68 изображен жизненный цикл аурелии. Бесполое поколение в нем представлено полипами. Они размножаются почкованием, образуя новые полипы. По строению эти полипы несколько напоминают гидру, они питаются и растут.

В определенный момент тело одиночного полипа делится поперечными перетяжками. Так образуются молодые медузы, совокупность которых напоминает стопку тарелок. Начиная с верхней, медузы отрываются и уплывают. Медузы — это половое поколение. Они раздельнополы, им присуще наружное оплодотворение. Из яйца выходит личинка с ресничками. Она некоторое время плавает, а потом оседает на дно и превращается в полип.

Таким образом, в жизненном цикле кишечнополостных медузы и полипы выполняют различные биологические функции: поколение медуз обеспечивает расселение вида, а полипов — быстрое увеличение численности.

У многих кишечнополостных молодые полипы не отпочковываются, образуя колонии. Это, например, обитатели тропических морей — коралловые полипы. В жизненном цикле гидры поколения полипов и медуз не чередуются. На протяжении лета гидра размножается почкованием. Постепенно из почки развивается молодая особь, которая со временем отделяется от материнской особи и начинает вести самостоятельную жизнь. Осенью из-за снижения температуры воды, уменьшения запасов еды и т.д. гидра начинает размножаться половым способом. Среди гидр встречаются как раздельнополые виды, так и гермафродиты.

Гермафродиты — особи животных, способные образовывать как мужские, так и женские половые клетки. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Оплодотворение у гидры наружное: сперматозоиды выходят в воду и оплодотворяют яйцеклетки, остающиеся связанными с телом животного. После оплодотворения формируются яйца, покрытые плотной оболочкой. Взрослые особи погибают, а яйца зимуют на дне водоемов. Весной из них выходят молодые гидры. Таким образом, развитие у гидры прямое. А у морских полипов, например коралловых, развитие непрямое, со стадией личинки.

Большинству видов кишечнополостных характерны сложные жизненные циклы: у них закономерно чередуются половое (медузы) и бесполое (полипы) поколения. У гидр и коралловых полипов поколения не чередуются, поэтому их полипы способны размножаться как вегетативно, так и половым путем.

Кишечнополостные

Кишечнополостные, или радиальные животные (Coelenterata, Radiata) — таксон, не имеющий ранга. В него объединяются два типа: Гребневики (Ctenophora) и Стрекающие, или Книдарии (Cnidaria). Некоторые исследователи не рассматривают гребневиков в составе группы и тогда в неё входят только стрекающие. В этом случае термины «кишечнополостные» и «книдарии» являются синонимами. По традиции мы тоже рассмотрим последний вариант.

Большинство учёных склонны думать, что для животных вообще характерна раздражимость, способность передвигаться, ориентироваться на местности, ловить и переваривать добычу. Губки, которых мы рассматривали в прошлом уроке, далеко не в полной мере отвечают этим представлениям, и отнести их к животным можно с большой натяжкой. Их непонятное положение объясняется отсутствием у них нервов, мышц и кишки.

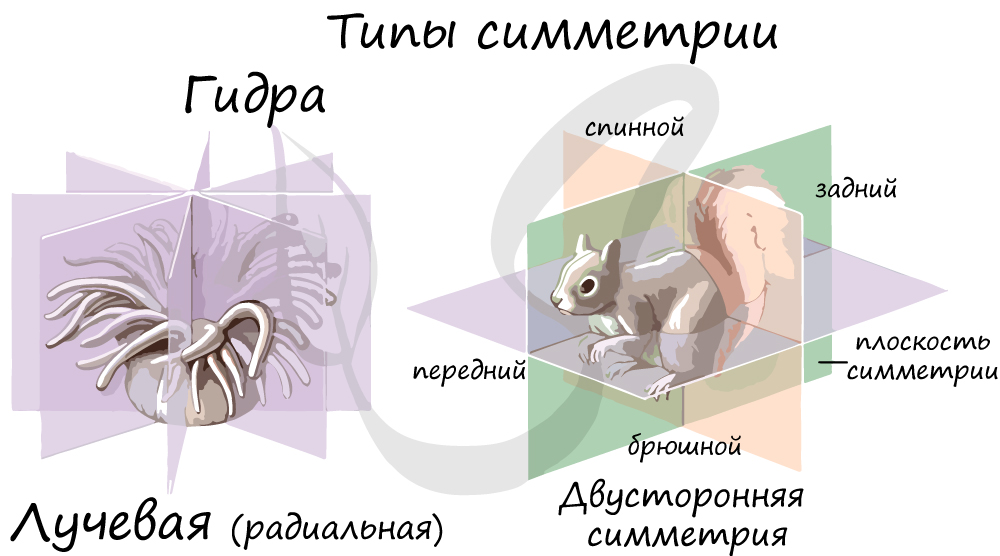

Поэтому губок и пластинчатых выделяют в отдельный таксон Parazoa, а всех других животных относят к Eumetazoa (настоящим многоклеточным). У последних есть ткани, кишка, нервная система, мускулатура, гонады, расположенные вдоль одной или нескольких осей тела. У губок же функциональные элементы (водоносная система и клетки мезохила) распределены по телу равномерно. Изучение Eumetazoa мы начнём с радиально-симметричных животных — кишечнополостных, которых традиционно противопоставляют двусторонне симметричным, т.е. почти всем остальным.

Общая характеристика стрекающих, книдарий или кишечнополостных

Тип Кишечнополостные (Coelenterata) подразделяют на 6 классов:

Все кишечнополостные живут только в воде. Из 10 000 известных их видов только 20 — пресноводные. Остальные своими радиально-симметричными и ярко окрашенными телами как цветы украшают моря и океаны. Среди них есть как полипы — изящные пресноводные гидры, разноцветные актинии, скульптурные мадрепоровые кораллы, вееровидные горгонарии, ветвистые гидроиды, так и медузы, чьи полупрозрачные пульсирующие колокола напоминают бесплотные сердца. Для многих из них характерен полиморфизм — чередование в жизненном цикле полипоидной и медузоидной стадий, которые в пределах вида могут иметь несколько вариантов.

Многие полипы живут колониями, характеризующимися модульным нарастанием, чтобы в этом не сомневаться, достаточно вспомнить кораллы. Колонии достигают нескольких метров длины. Среди одиночных стрекающих тоже есть довольно крупные организмы. Например, медуза Cyanea capillata в диаметре достигает 2 метров, обитатель Большого Барьерного рифа актиния Stichodactyla mertensii также довольно крупная (1,25 м в поперечнике). Самые мелкие полипы умещаются между песчинками, размеры их тела не превышают 1 мм.

Основные общие признаки кишечнополостных следующие:

Кишечнополостные: полипы и медузы

Медузы — во взрослом состоянии свободноплавающие, чаще одиночные организмы. Они имеют форму колокола или зонтика. Оральная поверхность обычно у них расположена снизу, рот находится на кончике подвижного выроста (манубриума), он похож на хоботок. Вокруг рта находятся щупальца. Плавают они за счёт пульсации «колокола», ртом вниз. Их плавучесть и студенистость обеспечивается сильным развитием мезоглеи. У полипов мезоглея представлена тонкой пластинкой.

Полипы часто, медузы реже образуют колонии, которые могут состоять из одинаковых, или из разных особей. Начинаются колонии с одной особи, которая почкуется, а новые полипы не отделяются, а остаются связанными между собой. Одиночные полипы ведут прикреплённый к субстрату образ жизни, хотя они способны и к медленному передвижению. Колонии более прочно прикреплены ко дну. Но и здесь есть исключения, например, колониальные сифонофоры ведут свободноплавающий образ жизни. Медузы входят в состав макробентоса, так как свободно переносятся водой на значительные расстояния.

Строение и физиология кишечнополостных

Независимо от морфологического типа, общий план строения тела кишечнополостных одинаковый. Это двухслойные животные с гастральной полостью внутри. Все животные, которых мы будем изучать после них, имеют три слоя в строении. Дифференцировка клеток в слоях даёт возможность говорить о появлении у книдарий тканей, но они не столь высоко организованы, как у других более развитых организмов. Клетки в тканях кишечнополостных не образуют значительных скоплений. Их тело состоит из:

Между этими слоями лежит студенистое вещество, лишённое клеток или с малым их количеством — мезоглея. В основном она выполняет опорную функцию, а у медуз важна и для движения. Мезоглея напоминает мезохил губок и часто содержит отдельные амёбоидные клетки. Также обеспечивает стабильность условий внутренней среды, поступление питательных веществ к развивающимся половым клеткам, нервам и мышцам.

В отличие от губок у книдарий все клетки, отвечающие за важнейшие функции организма — пищеварение, внутренний транспорт, передачу информации, движение и др. находятся не в мезохиле, а в эпителиях. Как эпидермис, так и гастродермис содержат:

Однако функции клеток могут существенно различаться в зависимости от их принадлежности к той или второй эпидерме. Также к эктодерме (эпидермису) приурочены чувствительные клетки, а к энтодерме (гастродермису) — половые. У гидры клетки распределяются по слоям строго следующим образом:

Кишечнополостные: мускулатура и движение

У кишечнополостных существует два типа мускулатуры: один используется полипами, другой медузами. У полипов два слоя мышц: в эктодерме они образуют продольно ориентированные мышечные волокна, а в энтодерме — кольцевые. Волокна обоих слоёв гладкие, в функциональном отношении они действуют как антагонисты. У медуз мышечное волокно поперечно-полосатое, оно коронарное кольцевое. Его антагонистом служит слой упругой мезоглеи.

Мускулатура кишечнополостных представлена в основном эпителиально-мускульными клетками экто- и энтодермы. Но у представителей Anthozoa и Scyphozoa некоторые из них переместились в мезоглею и превратились в миоциты («настоящие» мышечные клетки).

Движения кишечнополостных разнообразны. Они могут сокращаться, сгибаться, а медузы быстро плавают при помощи пульсации «зонтика» (реактивное движение). Некоторые актинии и все гидры могут скользить по субстрату на подошве, «кувыркаться через голову», шагать на манер гусеницы пяденицы, некоторое время пассивно парить в воде. Они активно шевелят щупальцами.

У кораллов, актиний и всех медуз есть ещё радиальные мышцы, расходящиеся от орально-аборальной оси к краям тела. Их сокращение приводит к уменьшению площади поверхности орального диска, сминанию поверхности «зонтика», может сопровождаться втягиванием манубриума, сокращением щупалец и вспышкой биолюминесценции.

Нервная система

Для книдарий характерна примитивная нервная система из звездчатых клеток с длинными отростками, соединённых с другими нейронами в сеть.

Как и у всех настоящих многоклеточных животных, у книдарий нервная система состоит из:

Нервная система медуз помимо нервных сетей включает концентрированные нервные кольца и ганглии, расположенные по краю «зонтика». Они связаны с краевыми скоплениями хемо-, механорецепторов, мускулатурой, работающей при плавании и органами чувств — простыми глазками и статоцистами (органами равновесия).

Ганглий — это скопление нейронов, напоминающее мозг и наподобие последнего он выполняет интегративную функцию. Он получает информацию от органов чувств, объединяя её с другими поступающими сигналами, и генерирует ответный сигнал, порождающий двигательную реакцию.

Книдоциты

Уникальной чертой кишечнополостных является наличие у них стрекательных клеток — книдоцитов. Книдоцит — это сенсорная и в то же время эффекторная клетка, играющая ключевую роль в захвате добычи и защите от нападающих. Внутри этой клетки находится книда — стрекательная мембранная капсула, заполненная жидкостью. Она содержит свёрнутую пустую внутри нить, стенки которой являются продолжением стенок капсулы.

Когда к книдоциту приходит сигнал, нить быстро выстреливает из капсулы наружу, выворачиваясь наизнанку. В зависимости от типа книды выстреленная нить может:

Книдоциты равномерно разбросаны по всей эктодерме, но их концентрация повышается в области щупалец и вблизи рта. Существует 3 основные разновидности книд и книдоцитов:

После «выстрела» книдоцит разрушается, а на его место диффундируется новая клетка. В процессе поедания одного рачка Artemia полип Hydra littoralis теряет около 25% содержащихся в щупальцах нематоцист, полное восполнение которых занимает 2 суток.

Интерстициальные клетки

Промежуточные, или интеркалярные клетки — это стволовые клетки, образующиеся в энтодерме зародыша и мигрирующие во все ткани взрослого животного. В настоящее время их наличие доказано только у гидроидных полипов. Они дают начало книдоцитам, нейронам, половым и железистым клеткам. Именно они приходят на замену использованным стрекательным клеткам. У коралловых полипов они дают начало и склероцитам, формирующим спикулы.

Пищеварительная система

Гастральная полость кишечнополостных представляет собой мешок, выстланный энтодермой и открывающийся наружу ртом. У крупных полипов и у коралловых гастральная полость часто бывает разделена перегородками, увеличивающими площадь энтодермы.

Кишечная полость книдариев выполняет несколько функций. Она:

Питание хищников происходит по следующей схеме:

Гастральная полость книдарий также выполняет функцию системы внутреннего транспорта. Жидкость в ней передвигается благодаря биению ресничек гастродермиса, сокращению мускулатуры или сочетания этих механизмов. У некоторых кишечнополостных дополнительно имеются «насосы», выполняющие функцию аналогичную сердцу в кровеносной системе. Насосы могут быть ресничными или мышечными.

Выделение и газообмен

Дышат стрекающие всей поверхностью тела. И щупальца и стенка выполняют роль жабр. Через них осуществляется газообмен. Ток воды обеспечивают ресничные клетки эпидермиса.

Скелет

Скелеты кишечнополостных по своему разнообразию превосходят даже таковые губок. У мелких колоний и одиночных полипов часто встречается наружный скелет (экзоскелет) в виде тонкой кутикулы из хитина. Но у гидр, некоторых других полипов и большинства актиний нет твёрдого скелета. Единственный способ поддержания их формы тела — давление жидкости в гастральной полости (гидроскелет). Изредка некоторые колонии используют для укрепления захваченные и транспортируемые в мезоглею инородные частицы (песчинки, частицы раковин).

Твёрдый известковый экзоскелет выделяют мадрепоровые кораллы. У видов, образующих рифы, его диаметр может быть более 1 м, а масса достигает нескольких тонн. У горгоновых кораллов, как и у губок, в мезоглее залегают известковые спикулы и роговые органические волокна. У медуз роль скелета выполняет упругая гелеобразная мезоглея.

Кишечнополостные, их регенерация и бесполое размножение

Все кишечнополостные обладают способностью залечивать раны и восстанавливать утраченные участки тела. Они выращивают новые щупальца, рот, даже из отдельного куска их тела вырастает целая медуза, планула или полип. Происходит это за счёт способности промежуточных клеток трансформироваться во все другие, которые есть у кишечнополостных.

Широко распространено у книдарий, особенно у полипов бесполое размножение. Оно осуществляется при помощи:

У коралловых полипов наблюдаются все три типа бесполого размножения, полипы сцифоидных образуют почки и делятся в поперечном направлении, у гидроидных полипов встречается только почкование. Некоторые медузы из гидроидных, но не сцифоидных, тоже способны делиться.

Половое размножение и жизненные циклы

Гермафродиты среди кишечнополостных встречаются редко, есть они, например, среди некоторых мадрепоровых кораллов. Большинство книдарий во взрослом состоянии раздельнополы. Половые клетки образуются в энтодерме, у медуз — в половых железах (гонадах). Созревшие клетки вымётываются животными наружу, где и происходит оплодотворение (наружное), реже оно осуществляется внутри тела самки. Зигота претерпевает полное дробление и образует бластулу. В ходе гаструляции у зародыша образуются экто- и энтодерма, со временем превращающиеся в эпидермис и гастродермис.

Гаструла развивается в планктонную двуслойную личинку — планулу, почти билатерально симметричную, покрытую ресничным эпидермисом. Она удлинённая и плавает задним (аборальным) концом вперёд. Вскоре она опускается на дно и прикрепляется к нему, превращаясь в молодую особь. У коралловых полипов планула становится молодым полипом, растёт, становится половозрелым и на этом замыкается их жизненный цикл. Планулы коралловых полипов питаются либо планктоном, либо получают питательные вещества из желтка, находящегося в их тканях ( лецитотрофный способ). Планулы некоторых кораллов содержат зооксантелл.

У всех гидроидных и сцифоидных планула питается только за счёт желтка. Потому она живёт недолго. А для расселения и полового размножения у них предназначена медуза, отпочковывающаяся от полипа. В жизненном цикле сцифоидных есть дополнительные стадии: стробиляции и эфиры, развивающейся в медузу.

У всех Коралловых полипов, у гидры и некоторых других книдарий в жизненном цикле отсутствует стадия медузы и половым способом размножаются сами полипы. У некоторых медуз отсутствует стадия полипа и они размножаются только половым путём.

Вам будет интересно

Хоанофлагеллаты, или воротничковые жгутиконосцы (Choanoflagellata) — (от др.-греч. χοaνη — воронка (по форме воротничка) и…

Зоология (от др.греч. ζῷον — животное и λόγος — учение) — это раздел биологии, комплексная…

Споровики (Sporozoa), или апикомплексы (Apicomplexa) — тип одноклеточных простейших из надтипа альвеолят (Alveolata). Если брать…

Жгутиковые, или жгутиконосцы — это гетеротрофные, фотоавтотрофные или миксотрофные протисты, передвигающиеся и захватывающие пищу при…

Общая характеристика кишечнополостных, образ жизни, строение, роль в природе

Тип Кишечнополостные – это многоклеточные особи, обитатели водных просторов, преимущественно морей. Одни виды приспособились к малоподвижному образу жизни (прикрепляются к дну или субстрату), другие активно передвигаются, преодолевая большие расстояния.

Насчитывается более 10000 видов кишечнополостных организмов. Разнообразие кишечнополостных очень велико: встречаются мелкие особи до пары миллиметров, и огромные представители – это медуза цианея, шириной около двух метров, а щупальца достигают 15 метров в длину.

Почему кишечнополостные животные получили такое название? Кишечнополостные имеют двухслойное тело, так что между клетками слоев образуется полость, которая снабжена одним ротовым отверстием. Полость называется кишечной, так и сформировалось название кишечнополостные.

Строение кишечнополостных

Для кишечнополостных характерна радиальная симметрия, если провести линию от нижнего края до верхнего, то противоположные участки тела относительно проведенной оси буду идентичны. Стенка полипа состоит из трех слоев.

Эпидермис

Первый слой — наружный шар эпителиальных клеток (эпидермис).

В состав эктодермы также входят:

Эндодерма

Второй слой — внутренний (эндодерма). Клеточный шар выстилает кишечную полость, состоит из двух типов клеток:

Мезоглея

Мезоглеи, которая находится между слоями и представляет собой желеобразную массу, с коллагеновыми волокнами, не содержит клеток.

У кишечнополостных отсутствует мезодерма – средний зародышевый листок.

Органы кишечнополостных

Все представители лишены специализированных органов дыхания, кровообращения, выделения. Нервная система кишечнополостных представлена нервными клетками, которые соединены в нервное сплетение. У медуз возле рта и купола расположены нервные кольца.

Пищеварение осуществляется в кишечной полости за счет железистых клеток, за внутриклеточное переваривание отвечают эпителиально-мускульные клетки. Выводятся переваренные остатки через ротовое отверстие (пищеварительная система замкнутая).

Размножение кишечнополостных идет путем почкования, это бесполый механизм, когда тело делится в продольном или поперечном направлениях. При половом делении сперматозоиды и яйцеклетки попадают во внешнюю среду, где происходит их слияние. Сначала формируется зигота, а затем выходит личинка – планула. После преобразования планулы из нее может сформироваться или полип или медуза.

Жизненный цикл кишечнополостных

В зависимости от жизненного цикла кишечнополостных выделяют две группы: бесполое поколение (полипы) и половое (медузы).

Полипы – это одиночные организмы или колониальные, которые объединяют от десятков до тысяч отдельных особей. Оснащены ротовым отверстием со щупальцами, которое переходит в гастральную полость. Нижняя часть полипа – это подошва, с помощью которой он крепится к подводным предметам или дну.

Внутренняя полость разделена септами, количество которых соответствует числу щупалец. От септ отходят реснички, которые находятся в постоянном движении и обеспечивают регулярную смену воды внутри полипа.

Беспрерывное перемещение воды обеспечивает повышенное давление в кишечной полости, так полипы расправляются и долгое время находятся в таком положении. Когда он устает, то сменяет свою позу, наклонившись или переместившись на небольшое расстояние.

Медузы формой тела похожи на колокол, сократительные клетки которого обеспечивают активное перемещение особей в воде. Мезоглея на 98% состоит из воды, остальное приходится на соединительную ткань. Медузам, из-за высокого содержания воды, легко удерживаться в водной среде.

На нижней части колокола находится ротовое отверстие с ротовыми лопастями. С помощью рта, идет захват пищи, которая поступает в кишечную полость. Она состоит из множества канальцев, отошедших от центральной полости. В области рта расположены стрекательные клетки, служащие для добычи пищи и защиты от врагов.

Медузы обладают органами чувств, на поверхности тела есть глазки, воспринимающие световые лучи. Если медузу вынесет на берег, она погибнет из-за полного испарения воды.

Какая стадия жизненного цикла кишечнополостных способствует их расселению?

Расселение животных по морским просторам идет на личиночной и медузоидной стадии. В эти периоды жизни они способны передвигаться или разносятся течением. Полип же может за весь период существование переместится только на пару метров, а большинство вовсе неподвижные.

Виды кишечнополостных

Выделяют следующие виды кишечнополостных: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Гидроидные – имеют относительно простое строение в сравнении с другими представителями типа. Питаются планктоном, мелкими животными. В весенне-летний период размножается бесполым путем, на теле развиваются почки, которые дозревая, покидают материнскую особь. Осенью идет половое размножение, с формированием яйца, которое по весне даст жизнь новым организмам.

Сцифоидные – класс свободноплавающих медуз, стадия полипа или отсутствует, или слабо развита. Размножение половое, формируется сцифостома, от которой отпочковываются медузы (молодая форма – эфир).

Коралловые – организмы, с внутренним ороговевшим скелетом. Ведут сидячий образ жизни, размножаются почкованием, при этом не отделяются от материнского организма, или половым путем.

| Сравнительная таблица отличия плоских червей от кишечнополостных животных | ||

|---|---|---|

| Характеристика | Тип Кишечнополостные | Плоские черви |

| Место обитания | Водная среда | |

| Категория | Многоклеточные | |

| Тип строения тела | Радиальная симметрия | Двусторонняя симметрия |

| Структура стенки | Два слоя клеток | Три слоя клеток |

| Органы и системы | Наличие только специализированных клеток: мускульных, нервных, половых | Характерно для всех представителей |

Плоские черви имеют более сложное строение и развитые, дифференцировку тканей и органов. Но представители кишечнополостных значительно эволюционировали в сравнении с простейшими организмами, что проявляется в строении, способе жизни, продолжении рода.

Сравните особенности жизнедеятельности кишечнополостных и простейших с помощью представленной таблицы.

| Сравнение жизнедеятельности кишечнополостных и простейших | ||

|---|---|---|

| Характеристика | Кишечнополостные | Простейшие |

| Категория | Многоклеточные | Одноклеточные |

| Место обитания | Водная среда | Почва, вода |

| Передвижение | С помощью сокращения мускульных клеток | За счет жгутиков и сократительных вакуолей |

| Специализированные клетки | Присутствуют | Отсутствуют |

| Питание | Гетеротрофы | |

| Размножение | Половое и бесполое | |

| Дыхание | Поверхностью тела | |

Роль кишечнополостных в природе

Участвуют в регуляции численности мелких рыб, ракообразных, так как они являются пищей для кишечнополостных организмов.

Являются составляющей частью морского биоценоза.

Образуют коралловые рифы – массовое скопление мадрепоровых кораллов. Располагаются вблизи островов, постепенно нарастая вверх, формируя острова (атоллы).

Служат сырьем для добычи извести.

Кишечнополостные организмы могут жить в симбиозе с другими животными. Актинии, которые ведут малоподвижный способ жизни, часто прикрепляются к ракам и таким образом, быстрее перемещаются. Сожительство выгодно и для рака, так как актиния защищает его от врагов.

Щупальца актинии служат местом укрытия для небольших креветок.

Значение кишечнополостных организмов в жизни человека

Широко используются в пищевой промышленности (съедобные медузы – корнероты). Японцы каждый год вылавливают несколько тысяч тонн медуз Ропилем, из которых готовят разные блюда.

Делают ювелирные изделия из скелета красного кораллового полипа.

Острова коралловых рифов стают преградой на пути транспортных судов.