Как выглядят личинки дождевого червя

БИОЛОГИЯ ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ

Вы здесь

Дождевыми червями называется семейство крупных почвенных малощетинковых червей Люмбрицида, которые филогенетически относятся к классу малощетинковых червей (Олигохета), подтипу поясковых (Клителлата), типу кольчатых червей (Аннелида) Тип кольчатых червей, или кольчецов, охватывает значительное число видов (около 9000) высших червей.

Кожно-мускульный мешок хорошо развит.

Ротовое отверстие находится на брюшной стороне первого сегмента туловища. Пищеварительная система, как правило, состоит из ротовой полости, глотки, средней и задней кишки, открывающейся анальным отверстием на конце анальной лопасти.

Наиболее примитивные кольчатые черви раздельнополы; у части аннелид выражен гермафродитизм. Малощетинковые обладают также редуцированными пальцами, параподиями и жабрами. Они живут в пресных водах и в почве.

Излишки извести поступают из желез в пищевод и служат для нейтрализации гуминовых кислот, содержащихся в поедаемых червями гниющих листьях. Впячивание спинной стенки кишечника в полость средней кишки (тифлозоль) способствует увеличению всасывательной поверхности кишечника.

Кровеносная система устроена по тому же типу, что и у многощетинковых червей. Помимо пульсации спинного кровеносного сосуда, кровообращение поддерживается сокращениями некоторых кольцевых сосудов в передней части тела, называемых боковыми, или кольцевыми, сердцами. Так как жабры отсутствуют и дыхание совершается всей поверхностью тела, в коже развивается обычно густая сеть капиллярных сосудов.

Продукты распада хлора-гогенных клеток нередко склеиваются и сливаются друг с другом в более или менее крупные «бурые тела», которые накапливаются в полости тела, а затем выводятся наружу через непарные спинные поры, имеющиеся у многих олигохет.

Нервная система слагается из пары надглоточных ганглиев, окологлоточных коннективов и брюшной нервной цепочки (см. рис. 3). Лишь у самых примитивных представителей брюшные нервные стволы широко расставлены.

Органы чувств у малощетинковых развиты крайне слабо.

Глаза почти всегда отсутствуют. Интересно, что дождевые черви обнаруживают световую чувствительность, несмотря на то, что настоящих зрительных органов у них нет,- их роль играют отдельные светочувствительные клетки, в большом количестве разбросанные в коже.

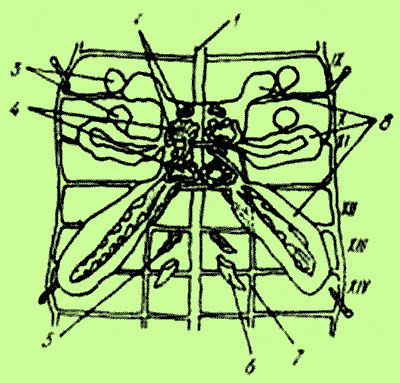

Половые клетки попадают в семенные мешки из семенных капсул после отделения от семенников. В семенных мешках живчики созревают, и зрелые спермин поступают обратно в семенные капсулы. Для вывода живчиков служат специальные протоки, а именно: против каждого семенника имеется по мерцательной воронке, от которой отходит выводной канал. Оба канала сливаются в продольный семяпровод, открывающийся на брюшной стороне XV сегмента.

Стадия личинки в развитии олигохет отсутствует. Яйца развиваются внутри яйцевого кокона, из которого выходит уже вполне сформированный червячок. У низших малощетинковых развиваются по нескольку зародышей в одном коконе, содержащем водянистую жидкость. Яйца богаты желтком, дробление происходит по спиральному типу.

У высших олигохет кокон содержит питательную белковую жидкость, а яйца бедны желтком. Образующийся зародыш называется «скрытой» личинкой

Размножение дождевых червей

Земляные черви – уязвимые животные, но, в то же время, они обладают исключительными механизмами выживания, благодаря чему так широко распространены. Один из механизмов – размножение дождевого червя. Они обеспечивают высокую сохранность будущему потомству, появляются на свет в виде полноценных червей, минуя стадию личинки, и с легкостью размножаются в неволе

Как рождаются земляные черви

Появляются черви из яиц, которые заключены в коконы с прочной оболочкой. На вид это овальная капсула диаметром 2-4 мм, содержащая от 1 до 20 яиц (зависит от вида беспозвоночных).

оплодотворяются и развиваются не все из яиц

Способы размножение червей:

Бесполое размножение дождевого червя

Так как органы и системы у червей распределены равномерно по всем сегментам туловища, то при делении обе половины сохранят жизненно-важные функции. Но при условии, что с каждой стороны осталось достаточное число сегментов. Способность к регенерации позволяет животным отрастить новый хвост. То есть, обе части выживут и на месте среза сформируют хвосты. У передней части в итоге получатся голова и хвост, а у задней – два хвоста.

Голову вырастить хвостовая половина не способна. Поэтому из двух частей, в лучшем случае, получится один новый червь (второй погибнет от голода).

Размножение дождевого червя делением (вегетативное) – самый распространенный миф о беспозвоночных.

Половой метод

Организм каждой особи одновременно оснащен и мужскими половыми органами (семенниками), и женскими (яичниками). Но без пары черви потомства не дадут, так как от природы наделены перекрестным синхронным гермафродитизмом.

Размножение дождевого червя поэтапно:

каждые 5-7 суток черви спариваются и откладывают новые коконы

Условия для роста и размножения

Активная жизнедеятельность и размножение червей начинаются, когда почва прогревается до +8°С. В природе во время холодов и засухи животные уходят вглубь почвы и впадают в анабиоз до наступления благоприятных времен.

Соответственно, для круглогодичного прироста поголовья на вермиферме в первую очередь обеспечивается плюсовая температура, желательно в диапазоне 15-25°С.

Процесс размножения дождевого червя – условия:

Чем благоприятнее и комфортнее условия содержания у питомцев, тем чаще черви приносят потомство.

Иные заводчики считают, что нет разницы между дикими навозниками и селекционными вермикультурами. Однако искусственные виды терпимее к составам кормов, живучее и плодовитее. Беспозвоночные проходят жесткий отбор в экстремальных условиях на протяжении многих поколений, а затем их потомки становятся основателями новой технологической породы, такие как червь старатель.

Для получения биогумуса для домашней рассады подойдут и огородные черви, но для бизнеса или промышленной переработки отходов понадобятся разновидности попродуктивнее.

Методы разведения червей

Для вермифермы главное выбрать закрытое пространство, чтобы оградить питомцев от хищных вредителей и вредоносных факторов среды (солнца, дождя, ветра), а заодно и от миграций с места жительства. А непосредственно способ размножения дождевого червя вермифермер выбирает на свой вкус, учитывая дальнейшие планы.

Домашняя мини вермиферма

При желании, червей содержат в квартире или доме, используя любую емкость, вплоть до ведерка из-под майонеза. Маленькая ферма перерабатывает пищевые отходы семьи, а взамен дает удобрение для комнатных растений.

Контейнерный метод

Мобильные и дешевые ящики среднего размера пользуются популярностью в среде вермифермеров. В таких легче переносить питомцев с места на место, собирать биогумус, следить за параметрами.

Стеллажный метод

Если выделить питомцам помещение (подвал, сарай, теплую веранду), то можно компактно разместить хоть сколько червей на маленькой площади, но в 2-4 яруса. Стеллажи громоздки и не отличаются мобильностью, зато дают вероятность расширить производство.

Буртовой метод разведения

При наличии земельного участка данный способ не ограничивает заводчика в размерах фермы. Разводить червей в буртах выгодно производителям сельскохозяйственной и пищевой продукции, так как собственные отходы производства пойдут на корм питомцам. Кстати, в просторных условиях черви плодятся быстрее, чем в ящиках.

Заключение

Неприхотливый земляной червь использует по максимуму возможности, которые предоставляет ему среда обитания, для питания и воспроизведения потомства. Поэтому животные столь распространены в природе и продуктивны в неволе. Приложив минимум усилий, заводчик быстро добьется максимума производительности от питомцев.

Размножение и развитие дождевых червей

Дождевые черви размножаются обычно в течение всего теплого времени года, в условиях умеренного климата — с весны до осени. Размножение прекращается только во время зимовки и засухи, когда черви перестают питаться и уходят в глубокие слои почвы.

Несмотря на наличие мужских и женских половых органов в одной особи, оплодотворение у червей обычно перекрестное. Имеются некоторые данные о возможности у них самооплодотворения (Evans a. Guild, 1947a). Однако скорее всего факты, относимые к самооплодотворению, следует толковать как случаи так называемого девственного размножения (см. стр. 59). Откладке яйцевых коконов обычно предшествует спаривание. Процесс спаривания прослежен у большого красного червя и навозного червя. Имеются некоторые наблюдения по спариванию длинного червя.

Рассмотрим процесс спаривания у навозного червя, где он хотя и протекает с некоторыми усложнениями вследствие расположения семеприемников на спинной стороне тела, но зато более полно известен и лучше изображен.

Спаривание может происходить на поверхности земли, но у навозного червя (а также у длинного червя) оно несомненно совершается и внутри грунта. Два червя сближаются ротовыми концами и, двигаясь навстречу друг другу, плотно соприкасаются брюшными сторонами в области передних 30—40 сегментов. Долгое время (до 1 часа) у обоих партнеров наблюдаются скольжение вперед в назад и обильное слизеотделение. Вокруг каждого червя образуется замкнутая трубка из слизи. Затем черви плотно слипаются брюшными сторонами таким образом, что сегменты 9-й—11-й, в которых расположены семеприемники одного партнера, располагаются против пояска другого партнера. Тогда железы, расположенные на брюшной стороне 9-го—11-го сегментов, обоих червей начинают усиленно выделять особое густое клейкое белое вещество, облекающее со всех сторон сегменты семеприемников одного партнера и сегменты пояска другого партнера (рис. 27). Сегменты пояска плотно присасываются к телу партнера валиками зрелости, и между последними образуется желобок, в который погружается область тела 9-го—11-го сегментов другого червя. В этих местах тело обоих червей перехвачено как бы двумя повязками.

Передние концы двух дождевых червей, находящихся в копуляции

Железистые подушки 15-го сегмента, на котором находятся мужские половые отверстия, сильно набухают, наполняясь кровью, а на пространстве от 15-го сегмента до конца пояска появляются с каждой стороны тела глубокие складки — семенные бороздки. Образование семенных бороздок происходит действием особой мускулатуры, расположенной в стенке тела. В эти бороздки из мужских половых пор изливается семенная жидкость, которая движется назад по телу червя, к пояску. Достигнув уровня отверстий семеприемников другого партнера, семенная жидкость изливается туда.

Процесс спаривания может длиться несколько часов. Потревоженные черви (например, найденные в состоянии спаривания в грунте) расходятся не сразу, и за ними не трудно наблюдать, если предохранить их от сильного света и высыхания. После того как семеприемники обоих партнеров оказываются наполненными семенной жидкостью, черви расходятся и выползают из своих слизистых трубок. Такие копуляционные трубки бывают находимы в грунте. В них обычно остается избыточная часть семенной жидкости.

Некоторые виды дождевых червей лишены семеприемников. Как происходит спаривание у этих видов — пока не выяснено. Но известно, что отсутствие семеприемников заменяются у этих червей образованием сперматофоров. Так называются капли семенной жидкости, заключенные в засохшие слизистые выделения околощетинковых желез. Их находят прикрепленными в разных местах тела к кутикуле червей. По-видимому, это прикрепление совершается во время спаривания, причем сперматофоры, образованные каждым из червей, приклеиваются к кутикуле партнера при копуляции.

Яйца дождевых червей откладываются, как уже упомянуто, в яйцевых коконах. Раньше считалось, что коконы образуются во время спаривания. В недавнее время выяснено, что образование коконов — акт, не зависимый от спаривания.

Процесс откладки кокона также начинается с образования слизистой трубки на участке тела примерно от 8-го до 35-го сегмента. Эта трубка захватывает все половые отверстия и поясок (если откладка кокона начинается сразу после спаривания, то, по-видимому, может использоваться копуляционная трубка). Железы пояска начинают усиленно функционировать, причем наибольшее значение имеет деятельность зернистых клеток. Крупнозернистые клетки выделяют вещество оболочки будущего кокона. Сначала оболочка кокона представляет собой не что иное, как совершенно прозрачную коллоидную пленку, расположенную под слизистой трубкой и охватывающую всю поверхность пояска. Под нею быстро накапливается густая опалесцирующая жидкость (выделение мелкозернистых клеток пояска) — содержимое кокона, представляющее собой питательный материал для яиц, откладываемых в кокон, так называемый белок яйцевых коконов. Процесс выделения жидкостей, образующих кокон, совершается поразительно быстро — в течение I —2 минут. Очевидно, это рефлекс, возможность которого обеспечивается наличием большого количества нервных окончаний в области пояска. Далее можно наблюдать, как по телу червя начинают пробегать характерные волны сокращения мускулатуры от пояска к ротовому концу, причем червь остается на месте. Образующийся кокон в виде белого толстого кольца, некоторое время находится у переднего края пояска, а затем начинает довольно быстро катиться к переднему концу тела. Мы употребляем слово «катиться» потому, что есть указания на «винтовой» характер этого движения образующегося кокона. При прохождении кокона через 12-й сегмент в его белок поступают из яйцеводов зрелые яйца, а при прохождении кокона через сегменты с порами семеприемников туда впрыскивается семенная жидкость, полученная при спаривании от другой особи. Разрезами через белок коконов установлено, что в момент образования около пояска белок не содержит сперматозоидов, последние появляются в нем только после прохождения формирующегося кокона через сегмент с семеприемниками (Grove, 1925; Grove a. Cowley, 1926, 1927). Затем кокон сбрасывается через голову. Весь процесс образования кокона занимает 3—4 минуты.

Только что отложенный кокон одет длинной слизистой трубкой, имеющей следы наружной сегментации червя (рис. 28). Оболочка кокона некоторое время остается бесцветной. При наблюдении за откладыванием кокона кажется, что с головы сбрасывается бесформенная масса мутной жидкости в слизистой трубке. На воздухе оболочка кокона быстро темнеет и твердеет; кокон приобретает вид овальной капсулы с двумя концами: передним, более широким и зубчатым, и задним, более тонким и обычно более длинным. Широкий конец трубки представляет собой канал, запечатанный, пробкой из ссохшегося белка. Слизистая трубка сохраняется на коконах очень недолго; ее наличие может служить указанием на то, что кокон имеет самое большее суточный возраст.

Только что отложенный яйцевой кокон навозного дождевого червя в слизистом чехле

Форма коконов у разных видов варьирует: она то более геометрически правильная, то угловатая; характер концевых трубочек также может быть различным. Окраска коконов бывает зелено-желтой, желтой, коричневой и бурой. Цвет характеризует не только вид, но и возраст кокона: с течением времени его поверхность несколько светлеет. Размеры коконов в длину колеблются от 2 до 6 мм.

Вопрос, как часто откладываются коконы одним червем, изучен недостаточно. Имеются сведения, что пашенный червь (Allolobophora caliginosa) откладывает коконы один раз в 7—10 дней. У навозного червя откладка коконов происходит несомненно чаще, но точных сведений об этом пока нет.

У большинства видов внутри кокона содержится не более 2—3 яиц, чаще всего — только одно. У навозного червя в коконе 6—20 яиц, но обычно развиваются далеко не все.

Прежде чем говорить о развитии яиц, отметим, что, как установлено в последнее время, яйца ряда видов дождевых червей могут развиваться без оплодотворения (Muldal, 1950). Этот вариант полового размножения, называемый обычно девственным размножением, широко распространен среди беспозвоночных. Некоторые виды (например, большой красный червь — Lumbricus terrestris, длинный червь — Allolobophora longa) хотя и могут откладывать яйцевые коконы без предварительного опло-дотворенпя, но отложенные в них яйца не развиваются. У других (например, у пашенного червя — Allolobophora caliginosa) одни особи способны к девственному размножению, другие — неспособны. Однако, как правило, развитие без оплодотворения у этих видов в природе не происходит. Наконец, у водного дождевого червя (Eiseniella tetraedra), розового червя (Eisenia rosea) и у некоторых других видов, помимо особей, размножающихся с оплодотворением, есть особи, способные только к девственному размножению. Свойство яиц развиваться без оплодотворения облегчает червям заселение незанятых ими территорий, так как случайное попадание в новое место всего одного экземпляра может привести к возникновению впоследствии огромного числа особей.

При содержании в комнате развитие червей внутри коконов продолжается 2—3 недели. Но в естественных условиях оно обычно растягивается на значительно более длительные сроки, причем очень различные в зависимости от температурных и иных условий. Так, на Ротамстэдекой сельскохозяйственной станции в Англии развитие зародышей пашенного червя продолжалось (в зависимости от сезона) от 10 до 40 недель (Evans a. Guild, 1948).

Развитие начинается с того, что оплодотворенная яйцевая клетка многократно делится (рис. 29). В результате этого процесса дробления яйца возникает двуслойная пластинка, состоящая из клеток (рис. 30). Клетки будущего кишечника уже на этой стадии развития начинают поглощать окружающую их белковую массу, содержащуюся в коконе. Затем образуется своеобразная сферическая личинка, приспособленная для жизни только внутри яйцевого кокона. У нее имеется кишечник с ротовым и глоточным аппаратом, при помощи которого белковая жидкость накачивается в кишечник и, растягивая его, быстро увеличивает объем личинки во много раз (рис. 30). Нагнетание белковой жидкости в кишечник осуществляется действием ресничек, а обратный выход ее делается невозможным из-за особого клапана на границе между глоткой и кишечником. Заднепроходного отверстия у личинки нет, да оно и не нужно, так как белковая жидкость всасывается клетками кишечника без остатка.

Дробление яйца дождевого червя

Зародыш и личинка дождевого червя

Сферическая личинка вытягивается и мало-помалу приобретает червеобразную форму. На ней становятся видимыми границы между сегментами, размеры которых убывают спереди назад, так как образование новых сегментов происходит на заднем конце личинки. Спинная сторона формирующегося червя, развивается медленнее, чем брюшная. Поэтому вытянутые зародыши скоро приобретают характерную форму запятых, так как тело их сильно согнуто на спинную сторону, а толщина быстро убывает сзади наперед (рис. 31). По мере роста червячки постепенно приобретают цилиндрическую форму и у них формируются все органы, кроме полового аппарата, который появляется только у выросшего червя. Полное число сегментов, характерное для данного вида (от 80 до 250), образуется еще в коконе.

Формирующийся червь из яйцевого кокона

Издавна известно, что зародыши дождевых червей на стадиях дробления могут делиться пополам и давать начало однояйцевым близнецам. Имеются данные о том, что у Allolobophora caliginosa f. trapezoides в кокон откладывается всегда одно яйцо, но из него всегда выходят два червя, которые являются однояйцевыми близнецами (Omodeo, 1948; Omodeo a. Magalde, 1951). Таким образом, можно говорить о наличии у дождевых червей полиэмбрионии — особого способа размножения, свойственного некоторым насекомым (наездники) и некоторым низшим млекопитающим (армадилы).

Способность к активному движению черви получают очень рано. Сначала они двигаются внутри кокона при помощи ресничек. Затем возникают конвульсивные сокращения мускулатуры. Во вторую половину периода развития внутри кокона появляются типичные для них «червеобразные» перистальтические движения.

Белок яйцевого кокона по мере развития зародышей разжижается. В начале развития он представляет собой густую клейкую массу, а у некоторых видов имеет консистенцию густого желатина, так что его можно резать почти на куски. Еще на стадии сферической личинки можно заметить, что вокруг этой массы находится капля более жидкого белка. Это можно видеть в лупу через оболочку неповрежденного кокона. Количество жидкости в белке постепенно возрастает, и к концу развития червячки плавают в прозрачной, легко подвижной жидкости. Вряд ли можно сомневаться в том, что белок кокона постепенно переходит в раствор под действием ферментов, выделяемых телом зародыша. Таким образом, в кишечник попадает уже подготовленная к усвоению пища.

Оболочка коконов играет роль барьера, охраняющего содержимое от вторжения микробов и вредных веществ из почвы. Но она хорошо проницаема для воды и солей, что имеет большое значение для жизни зародышей (Светлов, 1928).

Вылупление червячков из кокона происходит при помощи их активных движений; они выползают передним концом вперед через более широкую трубочку кокона. Очень вероятно, что пробочка из засохшего белка, закупоривающая выход из этой трубочки, предварительно растворяется теми же ферментами, которые растворяют белок кокона во время развития. Выползание молодых червячков из кокона легко наблюдать, если положить в воду кокон, содержащий червячков, готовых к выходу. Такие коконы встречаются в земле нередко; их можно узнать по красному цвету крови в кровеносных сосудах молодых червячков, просвечивающей через прозрачную оболочку кокона. При погружении в воду червячки получают, очевидно, сильное раздражение, начинают беспокойно двигаться и вскоре один за другим выползают из кокона.

Вылупившиеся червячки имеют в длину 10—15 мм. Они обычно еще лишены пигмента. Почти сразу после выхода из кокона они начинают заглатывать землю и отыскивать пищу в виде разложившихся листочков, стебельков и пр.

О темпах роста червей после выхода их из яйцевого кокона наука пока располагает очень скудными сведениями. В естественных условиях большинство видов дождевых червей достигает половой зрелости примерно через год после выхода из кокона. У навозного червя этот срок, по-видимому, значительно меньше. В росте дождевых червей различают три периода: постнатальпый, период быстрого роста до образования пояска и, наконец, период медленного роста после образования пояска.

При старении вес дождевых червей падает (Michon, 1957). В общем, темпы развития очень сильно варьируют в зависимости от внешних условий. У трех видов рода Allolobophora и у розовой эйзении обнаружено, что в зимнее время происходит полная остановка развития молодых червей (Evans a. Guild, 1948). У пяти видов Allolobophora такого рода остановка в развитии, так называемая диапауза, может происходить и в теплое время года при понижении влажности почвы. Диапауза может длиться месяцами; при наступлении более благоприятных условий развитие продолжается (Michon, 1954, 1957).

Сведения о продолжительности жизни дождевых червей также довольно скудны. Известно, что в неволе навозные черви (Eisenia foetida) жили от 3/4 до 4% лет, большой красный червь (Lumbricus terrestris) — 5—6 лет, длинный червь (Allolobophora longa) — от 5 1/2 до 10% лет. Есть менее надежные сведения, что какой-то, ближе не определенный, дождевой червь прожил в неволе 15 лет. Эти факты говорят об относительно большом сроке их индивидуальной жизни, особенно если принять во внимание, что никто из содержавших червей длительное время в неволе не указывает на ухудшение их состояния или на какие-либо признаки старения. Таким образом, можно думать, что максимальная продолжительность жизни дождевых червей значительно превосходит приведенные выше цифры. Дождевым червям в довольно значительном масштабе свойственна способность к восстановлению утраченных частей тела, т. е. к регенерации. Головной конец восстанавливается при утрате спереди не более 15 сегментов, причем, сколько бы сегментов не было отрезано, восстанавливается только 4. Передняя отрезанная часть не восстанавливает задней и погибает; в редких случаях изолированные 5—6 головных сегментов восстанавливают на поверхности разреза вторую голову, т. е. получается уродливый нежизнеспособный организм, который также погибает. После отрезания заднего конца тела регенерация идет гораздо лучше. На задней раневой поверхности разрезанного червя всегда восстанавливается хвостовый конец, даже если оставлено только 30 передних сегментов (в редких случаях и при меньшем числе их). После заживления раны, недели через 1 1/2—2, появляется тоненький вырост (регенерат), размерами и цветом напоминающий червячка, только что вышедшего из яйцевого кокона. Он тем длиннее, чем большее число сегментов было отрезано. Регенерат растет в длину и в толщину, и месяца через 1 1/2 — 2 червь делается неотличимым от нормального.

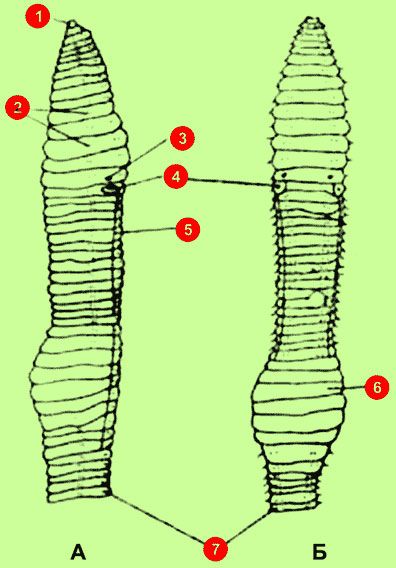

При разрезании червя пополам передняя половина восстанавливает хвостовой конец; головной конец на задней половине не восстанавливается. Однако и здесь возможна патологическая регенерация: па переднем конце задней половины в некоторых случаях, после длительной паузы, появляется регенерат, но оказывается, что это не регенерат головы, а второй хвост. Такие уродливые формы гибнут (рис. 32).

Регенерация у дождевого червя

Отметим, что хотя способность к регенерации у дождевых червей гораздо лучше выражена, чем у позвоночных, так как они могут восстанавливать довольно крупные отделы тела, но ее не следует переоценивать. По сравнению с низшими формами малощетинковых червей люмбрициды восстанавливают утраченные части в значительно меньших масштабах и гораздо медленнее.