Как выглядят солдаты суворовской армии

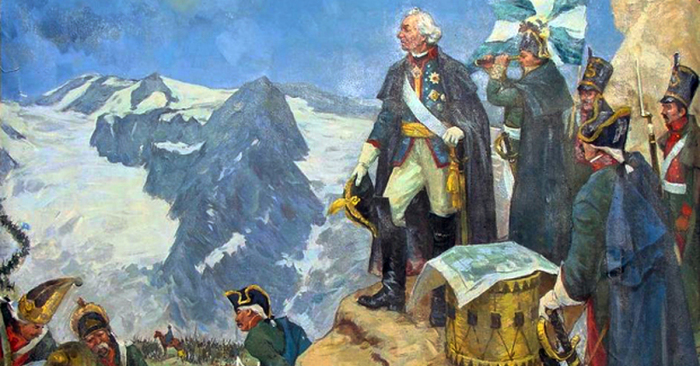

Почему русская армия под командой Суворова считалась самой быстрой в Европе

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Александру Васильевичу идея понравилась: максимально легкий обоз, переноска лишь самого необходимого, повышенное внимание к маршевой подготовке солдат, работа над дисциплиной и правильное питание. Последние два пункта в суворовской армии были особенно важны. Благо полководец с самой зари своей карьеры прекрасно понимал, как нужно зарабатывать авторитет среди подчиненных – личным примером. Суворов как никто другой осознавал смысл утверждения: солдата не нужно жалеть, солдата нужно беречь.

При этом Александр Васильевич пошел дальше и снял с солдатских плеч заботу о переноске продовольствия. Более того, он фактически изобрел полевую кухню, которая должна была следовать не за армией на походе, а перед армией. В результате получалось так, что перед пешими войсками шел арьергард, который занимался разведкой и подготовкой мест для привала. За ним шла с небольшим обозом полевая кухня. Далее маршировали суворовские войска. И только в самом конце армию догонял обоз.

Но самое главное, что даже после экстремальных ночных маршей армия под командой Александра Васильевича неоднократно вступала с ходу в сражения и одерживала при этом победы, будучи уставшей. Крепкие, однако, были люди…

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Почему «штык молодец», или В чем состояла суворовская тактика?

«Пуля — дура, штык — молодец!» Эти слова Суворова известны каждому. А почему, собственно, Александр Васильевич предпочитал штык пуле?

Во второй половине XVIII века на полях сражений господствовала линейная тактика. Войска наступали шагом, выстроившись в несколько шеренг и образовав линию. Темп стрельбы составлял 2−3 выстрела в минуту. Удавалось достичь и большей скорострельности, но мы говорим о среднем, обычном солдате. Как это обычно бывает, тактика определялась возможностями вооружения. Как и фехтование, военное дело прогрессировало постепенно, с сохранением по инерции архаичных черт.

Традиционно войска включали пехоту, стрелков, конницу и артиллерию. В умелом сочетании этих родов войск, манипулировании ими на поле боя и состояло тактическое мастерство. Например, швейцарская фаланга представляла собой плотное, глубокое построение пикинеров по типу древней македонской фаланги. Стрелки (аркебузиры и арбалетчики) играли больше вспомогательную роль, располагаясь перед строем и на флангах.

Но вернемся к пехоте.

Важным фактором стала растущая мощь артиллерии. В XVIII веке артиллерия стала более мобильной, орудиями стали маневрировать на поле боя, подтягивая их туда, где в них возникала необходимость. Это позволило родам войск более гибко взаимодействовать. Так, при угрозе прорыва линии стрелков кавалерией пехота выстраивалась квадратом, каре. По сути это снова был живой форт, расстреливающий атакующих кавалеристов залпами и встречающий стеной штыков.

Этот способ обороны был чрезвычайно эффективен, если пехота не поддавалась панике и сохраняла строй. Наступать же в каре было затруднительно. И фронт у каре куда меньше, чем у того же отряда, развернувшегося в линию — а значит, перестроение в каре снижает огневую мощь. Поэтому было выгодно кавалерийскими атаками вынудить чужую пехоту перестроиться в каре. А затем, сблизившись и подтянув артиллерию, расстреливать плотно стоящие узким фронтом ряды.

«Солдат должен знать свой маневр» — еще одно отличие доктрины Суворова. Общепринятая муштра не отменялась, но помимо того Суворов разъяснял и унтерам, и солдатам смысл их действий на поле боя.

И это понятно, учитывая условия в русской армии. Национальная (а не наемная), обладающая соответствующим моральным духом, который Суворов всячески укреплял. Профессиональная, а значит, есть возможность проводить длительное обучение. В «Науке побеждать» Суворов по сути обращается к каждому солдату, к его моральному духу, чувству превосходства над любым противником. От подчиненных он требовал инициативы… и даже в малом это оправданно.

Штыковая атака бегом неизбежно должна была разредить строй, прежние же уставы делали ставку на наступление плотными рядами, на управление массой войск в целом. Солдат должен был действовать как автомат, шагая и стреляя.

Наверное, Суворов первым потребовал от подчиненных понимания и инициативы, вразрез с принятым в то время подходом. Инициатива проявилась и в описании Суворовым тактических схем построения боя: нешаблонных, гибко меняющихся в зависимости от обстоятельств, от тактики того или иного противника.

Как выглядят солдаты суворовской армии

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

О мундирах Русской армии во времена суворовских войн

Перед дворцом происходили следующие сцены: гвардейцы отовсюду сносили мундиры и разные принадлежности, устроенные по прусским образцам и по вкусу Петра III. Форма эта была им ненавистна и они публично выражали свою к ней ненависть: рвали в клочья и ломали все принадлежности вновь данной им Петром формы и тут же, на улице, переодевались в прежние мундиры времен Елизаветы.

Гвардейцы тем с большим удовольствием занимались этой потехой, что им тогда же было объявлено от государыни, что все в их военном быте восстановится по-старому, как было при Елизавете, и что похода на Данию не будет».

Однако как же выглядели все эти ненавистные одежды?

Император Петр III, питающий особенное уважение к прусскому королю Фридриху Великому, ввел в одежду и вооружение Русской армии следующие значительные перемены, в коих для образца приняты прусские войска. Итак, с «1-го генваря повелено было во всех полевых, гарнизонных и ландмилицких полках, как пеших, так и конных, штаб- и обер-офицерам носить мундиры не длинные и не широкие и у них узкие рукава, с малыми обшлагами, по образцу офицерских мундиров в Пруссии.

1 апреля состоялось положение об обмундировании полевых мушкетерских полков и гренадерских баталионов, по которому мундиры, или кафтаны, оставались, как и прежде, зеленые, подбой красный; цвет же воротника, обшлагов и вновь прибавленных лацканов предоставлялися на произвол шефов, от воли которых зависел и выбор цвета для камзола, штанов и пуговиц, из коих первые два могли быть: палевые или лосинные, белые, желтые и померанцевые, а последние чисто медные, или медные, вылуженные под вид серебра.

На основании вышеприведенного положения, обмундирование рядового мушкетера составляли:

Мундир суконный, зеленый с небольшим отложным воротником, пришитым к нему всеми четырьмя краями, с лацканами (или без оных) и с малыми разрезными обшлагами; все три цветами по воле шефа;

Камзол и штаны суконные же, одного из четырех цветов: лосинного или палевого, белого, желтого и померанцевого;

Штиблеты вседневные черные, с штибель-манжетами, а на параде — белые.

Башмаки, а для походного времени сапоги;

Шляпа с обшивкою из узкого шерстяного галуна и с бантом, или кокардою, из белой ленты;

Мундир — то же, что прежний кафтан, в покрое мало отличался от употреблявшегося в предшествовавшее царствование, только был теснее и короче, и рукава имел уже. Лацканы, шириною: вверху — до 2-х, внизу 1 1/2 вершка — на ладонь руки не доходили до пояса и имели, на каждой стороне, по шести прорезанных петель, которые застегивались на пришитые против них к мундиру пуговицы и были расположены, как называли тогда, гнездами, т. е. попарно, таким образом, что расстояния между 1-ю и 2-ю, 3-ю и 4-ю, и 5-ю и 6-ю были уже, нежели между 2 и 3-ю и 4 и 5-ю. Независимо от сих петель и пуговиц, по две таковые же находились на каждой стороне мундирного борта, под лацканами и по две же на передней стороне обшлагов. Каждая из сих петель обшивалась узкою шерстяною тесьмою, желтою или белою, по цвету пуговиц, с кисточкою при конце, или без кисточки. Точно такие нашивки, по-тогдашнему шлейфы, и то же расположение петель и пуговиц полагались и для мундиров, не имеющих лацканов.

На правом плече положено было носить нитяный, по цвету шлейфов, аксельбант, длиною до 3/4 аршина, состоявший из трех петель, банта и двух концов, с медными или с оловянными наконечниками и надевавшийся, одною из петель, на пуговицу, пришитую на правом плече, под воротником. Мундир застегивался небольшими крючками и петлями, пришитыми снизу, под лацканами.

Камзол, штаны, манжеты, галстук, штиблеты, штибель-манжеты, башмаки и сапоги остались без изменений в покрое, кроме одного камзола, который полагался без рукавов, и на карманных клапанах имел не по три, как прежде, а только по две пуговицы.

Шляпа, несколько длиннее прежней, обшивалась тесьмою, в полвершка шириною, желтою или белою, сообразно цвету пуговиц, и имела для большего украшения три гарусные кисти: две цветами по воле шефа на боковых углах, а одну белую над продолговатою петлицею из белой тесьмы, одним углом задетую за верхнюю кисть, а другим за пуговицу, пришитую к шляпе, почти над левым глазом мушкетера.

Епанча осталась та самая, какая была и прежде.

Уборка волос, пудрение их и плетение в косу также не подвергалось изменению.

Самую суму носили уже не на боку, как прежде, а за спиною, ближе к правой стороне, и все лосинные вещи белили.

При шпаге полагался темляк, из белой тесьмы, с столбчиком и кистью, из коих первые были нитяные, а последняя гарусная, цветами по выбору шефа. Вся длина его была 11 или 12, а ширина до 3/4 вершков.

Обмундирование капралов, фурьеров, фанен-юнкеров или подпрапорщиков, каптенармусов, сержантов и фельдфебелей было одинаковое с рядовыми, с тем только отличием, что последние пятеро имели золотой или серебряный, смотря по цвету пуговиц, галун, на шляпе, воротнике и обшлагах. Галун сей, по краям шляпы и по воротнику нашивался в один, а на обшлагах: у фурьера и подпрапорщика в один же, у каптенармуса в два, у сержанта в три, у фельдфебеля в четыре ряда. Вооружение и амуниция сих чинов были следующие:

Фурьера — шпага с темляком и портупеею и фурьерский значок, который сохранил прежнюю форму и употреблялся в военное или в походное время, а в остальное заменялся алебардою, которая была одинаковая с вышеописанною (в предыдущие царствования) алебардою гвардейских унтер-офицеров, и имела цвет древка по произволу шефа, кроме желтого, предоставленного гвардии.

Подпрапорщика (по указу 1-го генваря 1762 обязанного носить ротное знамя, что прежде возлагалось на прапорщика), — шпага с темляком и портупеею; ранец и водоносная фляжка.

Каптенармуса — шпага с темляком и портупеею; сума для запасных патронов, с перевязью; алебарда, ранец и водоносная фляжка.

Сержанта и фельдфебеля — шпага с темляком и портупеею; алебарда, ранец и водоносная фляжка.

Указом 7-го февраля 1762 года запрещено было вкравшееся временем обыкновение: что капралы и унтер-офицеры, отправляясь на учения, вахт-наряды и другие сборные места, не носили сами ружей и алебард, а поручали их своим служителям или другим лицам.

Обмундирование мушкетерских офицеров составляли: кафтан, камзол, штаны, манжеты, галстук, штиблеты (вседневные черные, в параде белые); при черных штиблетах и сапогах штибель-манжеты, башмаки, для походного времени сапоги, шляпа и епанча; всё одних цветов и покроя с присвоенными рядовым мушкетерам, с переменою только: медных и луженых или оловянных пуговиц — на вызолоченные и высеребренные; нитяных мундирных шлейфов, аксельбанта, галуна, и боковых кистей при шляпе — на золотые или серебряные, из коих первые, т. е. шлейфы были вышитые; и с переменою верхней кисти у шляпы на кокарду из белых шелковых лент.

В летнее время, когда мундир не весь застегивался, верхняя часть камзола оставалась также незастегнутой, и из нее выставлялась накрахмаленная и в мелкие сборки собранная белая манишка. Как летом, так и зимою носили замшевые перчатки с лосиными обшлагами.

Вооружение и амуницию мушкетерских офицеров составляли: шпага с портупеею и темляком и эспантон. Первые две не изменили прежней формы, еще при императрице Анне Иоанновне заимствованной из Пруссии; темляк был одной меры и вида с установленным для рядовых, но весь золотой с двумя, у краев, черными, шелковыми полосками, а эспантон, на основании Указа 19-го февраля 1762 года, состоял из насаженного на деревянное древко, с медным подтоком, плоского, стального пера, с золотою насечкою, изображавшею вензелевое имя Императора, окруженное воинскою арматурою.

Ниже онаго — заглавные литеры названия полка, а выше, в лавровом венке и под короною — опять арматура, двуглавый орел и, над ним, лента или хартия, с надписью: «Никого не устрашусь». Древко было одного цвета с алебардным.

К строевому убору офицеров принадлежали еще шарф и знак. Первый, по-прежнему надевавшийся по поясу, только не в один, а в два перехвата, был выткан из золота, с черными шелковыми полосками, и штаб-офицерский от обер-офицерского отличался только тем, что имел канительные, а не гладкие кисти.

Знак, нисколько не изменивший прежней формы, был: у субалтерн-офицеров весь серебряный, у капитанов с позолоченным рубчиком, у штаб-офицеров весь позолоченный. По Указу 11-го марта 1762 года его носили на черной ленте, надевая ее сверх воротника».

Вот это-то успевшее надоесть — пусть и за короткий срок — облачение солдаты с яростным увлечением сбрасывали, сдергивали с себя. Со стороны все это производило какое-то смешанное чувство удивления, недоумения и даже в немалой степени жалости к отвергнутому императору.

«И вот гренадерские шапки топчутся ногами, — продолжает М. И. Семевский прерванный нами рассказ, — прокалываются штыками, бросаются в грязь или высоко подымаются на штыках ради потехи окружающих. Да из всех военных головных уборов голштинская кичка, ныне мирно украшающая бравые головы солдат лейб-гвардии Павловского полка, была наименее популярна в день 28 июня 1762 года.

Впрочем, не все солдаты глумились и уничтожали ненавистную им форму; более расчетливые тотчас же обратили все принадлежности своего туалета голштинского образца в продажу, с целью приобресть кое-что на выпивку по случаю радостного дня».

Сергей Охлябин. Повседневная жизнь Русской армии во времена суворовских войн. Молодая гвардия. Москва, 2004

Солдат Суворов

Однако то, что юный Суворов находился в отпуску, вовсе не мешало ему наравне со сверстниками продвигаться по служебной лестнице. 25 апреля 1747 года он был произведен в унтер-офицеры 8-й роты. А вот и список произведенных одновременно с ним в унтер-офицеры его товарищей по роте, как тогда их называли — «одноротников»: «в сержанты — князь Алексей Голицын, Иван Саблин, Семен Хоненев и Александр Демидов, в каптенармусы — Иван Чичерин, Петр Озеров и Степан Кутузов, в подпрапорщики — Иван Данилов и Никита Епанчин, в фуриеры — Антон Ащерин, Александр Трофимов, Василий Майков и князь Алексей Голицын и в капралы — Василий Греков, Иван Данилов, Иван Перской, Федор Майков, Петр Кожин, Иван Лихачев, Матвей Плацеев и Александр Суворов».

К унтер-офицерскому чину в полку относили сержанта, каптенармуса, прапорщика, капрала, а также фуриера. Причем и каптенармус, и фуриер были чинами хозяйственными.

Из «определения полковых штапов» мы узнаем и такую удивительную подробность той поры. В унтер-офицеры производили либо «в комплект с жалованием» (штат 1732 года), либо «в комплект без жалования» (штат Петра Великого), либо «сверх комплекта без жалованья» (облегчение для полка при несении множества нарядов). В две последние группы попадали лишь те, которые «могли себя содержать на своем коште без жалованья». Но именно поэтому они продвигались по службе несколько быстрее прочих. И как мы узнаем чуть позже, именно к этой когорте принадлежал Суворов. Оказывается, все свои чины и звания, будучи нижним чином, он получил сверх комплекта.

Так завершился отпуск, длившийся в общей сложности 5 лет и 2 месяца. Капрал Суворов наконец-то покидает отчий дом в Москве и прибывает в полк. Приказ от 1 января 1748 года гласит: «…явившемуся из отпуска 8-й роты капралу Суворову быть при 3-й роте». Именно с этого дня начинается действительная служба будущего генералиссимуса.

Но оказавшись на действительной службе, надо было еще и выдержать экзамены в знании «указных наук». Причем это было жесткое, непременное условие для всех новоприбывших солдат-дворян.

Вот, к примеру, расписки других солдат-дворян, сверстников Суворова:

«Солдат Сергей Ергольский обучился арифметике, а прочим наукам еще не обучался, в чем и подписуется. Солдат Сергей Ергольский подписуюсь».

«Капрал Федор и солдат Петр Шереметевы обучались: часть по французски, арифметике, геометрии, в чем подписуются — Капрал Федор Шереметев подписуюсь. Солдат Петр Шереметев подписуюсь».

Поскольку далеко не все недоросли-дворяне успевали выполнить эту учебную программу, то позже Семеновский полк учреждает уже собственную полковую школу. А наиболее рьяные солдаты-дворяне посещают еще и другие учебные заведения. Так, например, Иосиф Шестаковский и Александр Суворов посещают кадетский корпус, ревностно слушают лекции. Другие солдаты-семеновцы бывают даже и в Академии наук.

Сколь строги были экзамены и присуждение очередных званий в гвардии, можно судить по следующему факту. Из 20 юношей, принятых на службу 22 октября 1742 года, различных званий достигло всего 6 человек. И это после шести лет занятий. Кто же были эти счастливчики? Вот их имена: подпрапорщики — князь Николай Волконский, Николай Ходырев, Александр Шереметев! Капралы — Александр Суворов, Федор Шереметев и Федор Векентьев.

Читайте также

А. В. Суворов

А. В. Суворов Один иностранный генерал за обедом у Суворова без умолку восхвалял его, так что даже надоел и ему, и присутствующим. Подали прежалкий, подгоревший круглый пирог, от которого все отказались, только Суворов взял себе кусок.— Знаете ли, господа, — сказал он, —

Суворов.

6. Суворов о своем участии в пугачевской войне Какими средствами Панин и Суворов добились победы над «Пугачевым»

6. Суворов о своем участии в пугачевской войне Какими средствами Панин и Суворов добились победы над «Пугачевым» Приведем здесь полностью отрывок из известной «Автобиографии» Суворова [30], где он говорит о своих действиях против «Пугачева». Как мы уже отмечали, Суворов

Великий Суворов

Великий Суворов Вопрос 9.41Новаторская тактика Суворова сформулирована в его «Науке побеждать». Тремя словами: глазомер, быстрота, натиск.А что такое «глазомер» в описании Суворова?Вопрос 9.42Историки пишут, что своим штурмом Измаила Суворов совершил переворот в приемах

Великий Суворов

Великий Суворов Ответ 9.41«Глазомер! Сие есть быстрый обзор всех предметов для примерного определения числа и величины их. На войне влезай на дерево, как я при Рымнике. Увидел неприятельский лагерь, местоположение — и поздравил себя с победою».Ответ 9.42(1.) Подготовка штурма

Солдат есть солдат

Солдат есть солдат Вот уже утро, 12 апреля, днем уже хорошо подтаивало, а с утра подморозило, мы явились. Собрались и родные, меня провожали мама и сестра. Собрались все. Военком сказал нам напутственное слово, пожелал возвращения с победой, моя мама здесь поняла, на какой я

«Ах, когда б был жив Суворов!»

«Ах, когда б был жив Суворов!» Весной 1796 года из города Луцка мы пошли под Тульчин. Туда собралась вся армия на ревию, и было объявлено, что Суворов будет смотреть все собравшиеся там войска.Мы обрадовались надежде увидеть снова Суворова, и шли походом весело.— Да, скажи,

Суворов ведет солдат на французов

1.6. Суворов о своем участии в Пугачевской войне Какими средствами Панин и Суворов добились победы над «Пугачевым»

1.6. Суворов о своем участии в Пугачевской войне Какими средствами Панин и Суворов добились победы над «Пугачевым» Приведем здесь полностью отрывок из известной «Автобиографии» Суворова [821:0], где он говорит о своих действиях против «Пугачева». Как мы уже отмечали, Суворов

Полковник Суворов

Полковник Суворов Весной 1763 г. Суворов получает новое назначение — он принял в командование Суздальский полк, располагавшийся на древней новгородской земле, под Новой Ладогой.Заместителем Суворова стал подполковник Яков Трусов — высокообразованный дворянин,

СУВОРОВ ИМ НЕ УКАЗ!

СУВОРОВ ИМ НЕ УКАЗ! В середине 1980-х гг. в группе командирской подготовки главнокомандующего Военно-морским флотом мне пришлось читать лекцию о совместных действиях армии и флота в период Великой Отечественной войны. Рассказывая о проведении операций по обороне

СУВОРОВ В ПОЛЬШЕ.

СУВОРОВ В ПОЛЬШЕ. Осмотрев шведскую границу и составив план укрепления её, Суворов прибыл в Петербург с докладом к государыне. Императрица одобрила предположения Суворова и назначила его строителем крепостей и командующим финляндскими войсками. Он деятельно принялся

СУВОРОВ В ВЕНЕ.

СУВОРОВ В ВЕНЕ. В простой почтовой тележке выехал Суворов из Петербурга, направляясь к австрийской границе. Здоровье его теперь было уже не то, что прежде; два раза в день принужден он был останавливаться «для пищеварения».В половине марта герой был уже в Вене. Недалеко от

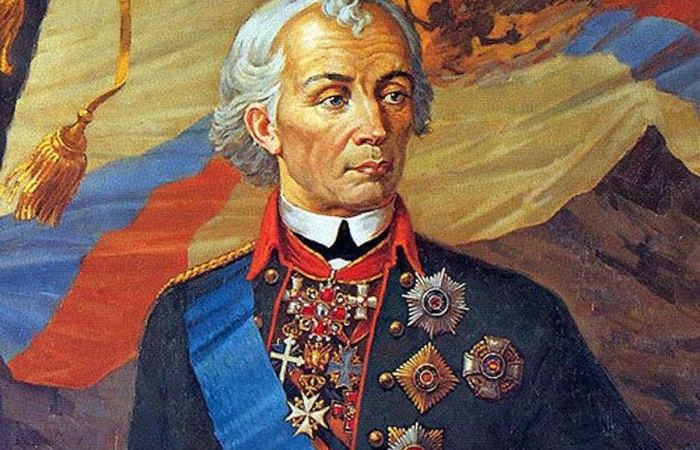

Награды для Суворовских богатырей

В жестоких схватках у Кинбурна и Очакова, у Фокшан, на берегу Рымника и на стенах Измаила возникла та русская армия, которая через десятилетие преодолеет альпийские перевалы, а через два — поставит на колени Париж. О первых подвигах суворовских «чудо-богатырей» и об их наградах расскажем сегодня.

Очередное столкновение Российской империи с Оттоманской Портой — война 1787–1791 годов — по своему непосредственному итогу не было сокрушительно для последней, не привело, как мечталось некоторым горячим головам в Петербурге и Вене, к удалению Турции из Европы и созданию между ней, с одной стороны, и Россией и Австрией — с другой, буферного государства — слепленной из праха времён Дакии. Территориальные приобретения оказались не столь уж велики, скорее, были окончательно закреплены предшествующие.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, по которому Россия получила выход к Чёрному морю, раздражал Стамбул, подобно картечи, попавшей при бегстве в наиболее мягкое место, да так и застрявшей там. В Петербурге же он только возбудил аппетит. Крым, этот долговременный форпост Турции в Северном Причерноморье, поначалу формально сделался независимым. Фактически же им управлял русский ставленник. Попытка Стамбула вмешаться в местные татарские дрязги привела к тому, что крымский хан, хоть и без большого энтузиазма, предался России не просто душой, но и всей территорией: в 1783 году полуостров вошёл в состав империи, став частью Тавриды. Началось строительство Севастополя, спешное укрепление побережья.

Нужно было торопиться, потому что взбешённые турки почти в открытую готовились к реваншу, модернизировали армию и флот с помощью зарубежных, в основном французских, специалистов. К тому же на сей раз на Западе у них появилось гораздо больше, чем раньше, покровителей, в том числе в Англии, не желавшей и боявшейся усиления русских позиций на Чёрном и Средиземном морях. Правда, союзником России стала Австрия, хотя этот колосс на глиняных ногах вскоре продемонстрировал свою недееспособность.

В августе 1787 года Турция выдвинула ряд провокационных и заведомо невыполнимых требований к России относительно Крыма и Кавказа, после чего поспешила объявить войну, причём, что интересно, не простую, а «священную», то есть «джихад». Первоочередной целью джихадисты наметили себе Херсон, где находились русские верфи. Но сначала необходимо было обезопасить себя с фланга, со стороны Кинбурнской косы с располагавшейся на ней крепостью.

Более чем пятитысячный десант янычар под защитой орудий трёх линкоров, четырёх фрегатов, четырёх плавучих батарей и четырнадцати канонерок высадился под Кинбурном и окопался по всем правилам перенятого у французов инженерного искусства. Командующий русскими войсками на этом участке побережья генерал-аншеф Александр Суворов внешне ничуть не взволновался сообщением о действиях противника, даже демонстративно не покинул церковную службу (был Покров день). Русские, хоть и уступали врагу в численности, позволили туркам беспрепятственно сосредоточиться на берегу, подпустили к своим укреплениям метров на двести, затем произвели залп и стремительно атаковали.

Янычары поначалу смешались и отступили, однако вскоре, справившись с паникой, зацепились за последние оставшиеся в их руках ложементы и даже вернулись в некоторые из тех, откуда недавно были выбиты. Им действенно помогал мощный огонь османской эскадры (около шестисот орудий).

Суворов, распоряжавшийся в первых рядах, был ранен картечью в левый бок и чуть не погиб по нелепой случайности: когда под ним пала лошадь, он крикнул оказавшимся поблизости туркам, приняв их за казацких денщиков, чтобы ему подали другого коня. Ошибиться было нетрудно, так как казаки в то время в основном ещё не имели строго установленной формы и носили порою самые фантастические «восточные» одеяния.

До сих пор в литературе можно встретить утверждение, что Новиков был мушкетёром-ярославцем. Путаницу внёс некогда сам Суворов. Запамятовал, бывает. Правда, в 1912 году справедливость восторжествовала: Новиков стал последним из воинов, внесённых навечно в списки своей части (всего за историю Российской империи таких героев было восемнадцать), в данном случае — 15-го Шлиссельбургского генерал-фельдмаршала Аникиты Репнина пехотного полка.

Судьбу гренадера после Кинбурна проследить нам не удалось. Можем, однако, предположить, что Новиков отдал жизнь на ратном поприще, так как при перекличке шлиссельбуржцы начала прошлого века должны были отвечать хором, заслышав его имя: «Погиб смертью героя».

Как бы то ни было, достоверно известно, что награду «чудо-богатырь» (Новиков, кстати, отличался столь высоким ростом, что был правофланговым в своей дивизии) получить успел ещё при жизни из рук самого Григория Потёмкина, светлейшего князя и главнокомандующего Екатеринославской армией.

Это была серебряная медаль «За победу при Кинбурне». Дизайн её (медальер — Тимофей Иванов) вполне ординарен, с профилем императрицы на лицевой и трёхстрочной надписью на оборотной стороне: «КИНБУРНЪ — 1 ОКТЯБРЯ — 1787».

Предназначалась она для ношения на Георгиевской ленте. Исключительность ей придаёт малое число экземпляров, всего два десятка — уникальный случай для русских наградных солдатских медалей, обыкновенно выдававшихся всем нижним чинам поголовно. До нашего времени сохранилась лишь одна такая медаль.

Что интересно, определить достойных награды должны были сами воины. Пересылая медали Суворову, Потёмкин сообщил, что Новикову он вручил одну медаль лично, остальными же девятнадцатью велел распорядиться следующим образом:

«Разделите по шести в пехоту, кавалерию и казакам, а одну дайте тому артиллеристу… который подорвал шебеку… не худо б было призвать вам к себе по нескольку или спросить целые полки, кого солдаты удостоят между себя к получению медали».

Артиллеристом, подорвавшим турецкую шебеку, был канонир-шлиссельбуржец Михаил Борисов.

Пользуясь случаем, назовём остальных:

Шлиссельбурского пехотного полка гренадеры Сидор Логинов и Иван Белой; Орловского — рядовой Парфен Лукутин; Козловского — рядовой Глеб Звягинцов; Муромского лёгкого батальона рядовые Карп Лошкин и Трофим Новиков (однофамилец С. Новикова).

В полках легкоконных: вахмистр Мариупольского — Гаврила Лазарецкий, капрал Иван Горенов, рядовой Иван Свечкарь; Павлоградского — капралы Андрей Манков, Пётр Холодов и рядовой Прокопий Безжовчой.

Полков донских казаки Иван Павлов, Данила Кондрашов, Василий Борисов, Влас Сметанников, Иван Чачасов и Еремий Семилетов.

Окажись медалей чуть больше, в этом списке вполне могло быть ещё одно имя: Дмитрий Кутейников. Дело в том, что под занавес битвы Суворов получил второе ранение — пуля навылет пробила ему левую руку, и на помощь командующему тотчас пришёл другой русский солдат, вернее, казак — старшина Кутейников 2-й, обмывший и перевязавший рану. Недавно в одном современном историческом романе нам довелось прочитать, что Кутейников якобы в том же бою и погиб.

Однако любой, кто бывал в Военной галерее Эрмитажа, мог беспрепятственно полюбоваться на висящий там среди прочих превосходный портрет работы Джорджа Доу: размахивает на портрете шашкой колоритный генерал-майор с пышными усами — Дмитрий Ефимович Кутейников 2-й собственной персоной! Живой и ещё какой здоровый.

Да, казак благополучно вышел из той битвы, как затем и из многих других. Громил он поляков, французов. И снова турок. В Отечественную войну сражался под Смоленском, на Бородинском поле, гнал Наполеона вон из России. Получил орден Святого Георгия двух самых боевых, IV и III степеней, орден Святой Анны I степени. Дослужился в 1830-х до генерала от кавалерии. Вот как высоко шагнули иные поспешно «похороненные» художественной литературой суворовские «чудо-богатыри»!

Кстати, нашла бравого кавалериста награда и за Кинбурн, «за Суворова» — именная золотая медаль.

На другой стороне Днепровско-Бугского лимана, напротив Кинбурнской косы, находится Очаков, в то время — передовой турецкий форпост. Он стал целью русского наступления в кампанию следующего, 1788 года. Заодно требовалось очистить очаковские воды от сильной турецкой эскадры. С этой задачей блестяще справились галеры гребной флотилии под командованием принца Шарля Анри (или, на немецкий манер, Карла Генриха) Нассау-Зигена.

Принц был личностью примечательной. Родился в Германии, воспитывался во Франции, служил в Испании, где выслужил у короля титул гранда и генеральский чин, участвовал в кругосветном плавании Луи Бугенвиля, женился на польской княжне и жил с нею в Варшаве (одна из тамошних улиц до сих пор носит его имя), составил для поляков, якобы в торговых целях, подробную карту устья Днестра.

Затем в 1886-м оказался в России, благодаря покровительству Потёмкина был произведён в контр-адмиралы и за два года на русской службе успел выучить лишь два слова: «вперёд» и «греби», причём произносил их с таким вестфальским акцентом, что матросы прозвали его за глаза «Пирог с грибами». Но морское своё дело контр-адмирал знал превосходно, да ещё и обладал незаурядной решительностью.

В трёх июньских столкновениях в лимане его гребная флотилия уничтожила несколько вражеских линкоров и фрегатов. В итоге «за оказанное им отличное мужество 1788 года июня 7 дня отражением на Очаковском Лимане турецкой морской силы, под командою Капитан-паши и одержанием под него знаменитой победы» получил Нассау-Зиген следующий чин и орден Святого Георгия II степени (впоследствии он стал и андреевским кавалером), а его подчинённым достались медали, аверсом идентичные кинбурским и также носившиеся на Георгиевской ленте, с надписью на реверсе: «ЗА — ХРАБРОСТЬ — НА ВОДАХЪ — ОЧАКОВСКИХЪ — ИЮНЯ 1788».

Теперь русские со всех сторон обложили Очаков. Пора было идти на штурм, однако главнокомандующий Потёмкин проявил нерешительность. Началась, по язвительному замечанию генерал-фельдмаршала Петра Румянцева, героя предыдущей русско-турецкой войны, новая осада Трои. В июле дошло до серьёзного столкновения Потёмкина с Суворовым, на свой страх и риск спровоцировавшим турецкую вылазку, чтобы на плечах отступающих ворваться в город. Попытка эта не была поддержана и потому не имела успеха, только вызвала раздражённую реплику предвзято настроенной Потёмкиным императрицы:

«Слышали, старик, бросясь без спросу, потерял до 400 человек и сам ранен: он конечно был пьян».

Но эти потери, преувеличенные к тому же завистливым князем, должны были показаться сущей мелочью по сравнению с теми, которые армия понесла осенью, причём не столько от неприятельских вылазок, сколько от плохо организованного снабжения и осенней погоды, когда солдатам приходилось изо дня в день месяц за месяцем торчать в заливаемых дождями земляных укреплениях.

А потом ударили морозы… Турки страдали не меньше, их запасы почти истощились; силы гарнизона таяли, а на помощь извне после потери флота в лимане рассчитывать уже не приходилось. Наконец, 6 (17) декабря в метель и лютую стужу начался штурм. Очаков пал. Схватка на бастионах завершилась страшным кровопролитием в городе.

Потёмкин получил I степень «Святого Георгия» и персональную медаль, Суворов — бриллиантовое перо на шляпу (для сравнения: за Кинбурн он кроме осыпанной алмазами буквы «К» на ту же шляпу удостоился высшей российской награды — ордена Андрея Первозванного).

Прочим генералам и офицерам пожаловали кому ордена, как Михаилу Кутузову — «Владимира» II степени и «Анну» I степени (Михаил Илларионович при августовской вылазке турок был на артиллерийской батарее повторно тяжело ранен пулей в прежде уже изувеченный правый глаз), другим — крестообразные «знаки золотые для ношения в петлице на ленте с черными и желтыми полосами» (о наградах такого типа мы подробнее расскажем в одной из следующих статей).

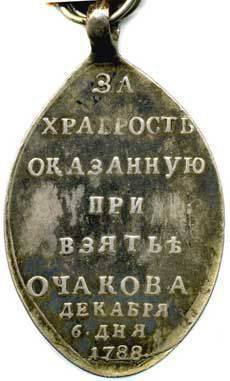

На долю нижних чинов, как обычно, пришлись медали: на овальном аверсе вензель Екатерины II под императорской короной, ниже — лавровая и пальмовая ветви, перевязанные лентой. На оборотной стороне надпись в девять строк:

«ЗА — ХРАБРОСТЬ — ОКАЗАННУЮ — ПРИ — ВЗЯТЬЕ — ОЧАКОВА — ДЕКАБРЯ — 6 ДНЯ — 1788».

Носить эту серебряную медаль, как и золотой офицерский знак, полагалось на ленте Георгиевского ордена.

В январе 1789-го корпус генерал-поручика Юрия Бибикова предпринял наступление на Анапу. Плохо организованное, оно окончилось позорной неудачей и сопровождалось для русских большими потерями.

Однако в целях морально-психологических солдаты (те, кто остался жив после безуспешного штурма турецких укреплений и нападений враждебных горцев), которые, как было сказано в рескрипте, «…невзирая на неизреченные трудности и самый голод, с усердием и терпением беспримерным исполнили долг свой…», получили, пожалуй, единственные в своём роде наградные медали за неудачу, случившуюся, впрочем, не по их вине, — серебряные овалы с вензелем императрицы и надписью на реверсе в три строки:

«ЗА — ВЕРНО — СТЬ». И правильно, по нашему мнению.

Но вскоре за тем, в середине лета и в начале осени, произошёл обратный случай, не делающий чести русскому правительству. Суворов избавился наконец от опеки Потёмкина, чем тут же не преминул воспользоваться. Одно за другим нанёс он два поражения туркам — под Фокшанами 21 июля (1 сентября н.с) и особенно сокрушительное (не без помощи австрийцев, надо признать) — на Рымнике 11 (22) сентября.

В последнем сражении османы потеряли только убитыми не менее 15 тыс. человек. Суворов стал графом Рымникским, обладателем бриллиантовых знаков к уже имевшемуся Андреевскому ордену, осыпанной драгоценностями шпаги с надписью «Победителю визиря» (Юсуф-паши), бриллиантовых же эполет (одной, не двух) и перстня, ордена Святого Георгия I степени. Готовясь отправить всё это, Екатерина писала Потёмкину: «…целая телега с бриллиантами уже накладена».

При такой щедрости вопиющей нелепостью, особенно после утешительной награды разгромленным под Анапой войскам Бибикова, представляется тот факт, что ни за Фокшаны, ни тем более за Рымник нижние чины не получили медалей. Не помогли и неоднократные ходатайства командующего. Тогда Суворов поступил необычно и, на наш взгляд, весьма возвышенно: вождь обратился к своим «чудо-богатырям» с благодарственной речью, после чего они, как было условлено заранее, увенчали друг друга лавровыми венками, подобно древним героям.

В следующем году никто в Петербурге уже не осмелился проигнорировать подвиги русских солдат при взятии Измаила. О штурме этой «крепости без слабых мест» и предшествовавшей ему тщательной подготовке историческая литература сообщает подробно, поэтому ограничимся здесь описанием наградной медали.

Она была отчеканена в форме овала; на аверсе вензель под короной, но почему-то без веточек (не намёк ли тут, что лавры Фокшан и Рымника крепко хлестнули по чьему-то самолюбию?); на реверсе — восьмистрочная надпись: «ЗА — ОТМЕННУЮ — ХРАБРОСТЬ — ПРИ — ВЗЯТЬЕ — ИЗМАИЛА — ДЕКАБРЯ 11 — 1790».

Русско-турецкая война после ещё нескольких поражений османов на суше и море, особенно чувствительных при Мачине, от сменившего Потёмкина князя Николая Репнина и от Фёдора Ушакова у болгарского мыса Калиакрия (а между тем на Кавказе граф Иван Гудович овладел-таки злополучной Анапой), завершилась заключением в декабре 1791 года Ясского мирного договора, закрепившего Крым за Россией и отодвинувшего границу с Турцией до Днестра. Очаков, несмотря на все старания английского премьера Уильяма Питта, был навсегда потерян для Стамбула.

Османская империя оказалась настолько разорена войной, что Екатерина милостиво простила ей гигантскую контрибуцию в 12 млн пиастр (7 млн рублей).

Русское правительство, будто опомнившись, сделало и ещё один широкий жест. Всем рядовым участникам войны, солдатам и матросам, победителям при Рымнике и Тендре, при Мачине и Калиакрии, хоть и с большим опозданием, выдали наградные медали ставшего уже привычным дизайна — с вензелем императрицы на аверсе.

Отличалась лишь пятистрочная надпись на реверсе:

«ПОБЕ — ДИТЕЛЯМЪ — ПРИ МИРЕ — ДЕКАБРЯ 29 — 1791».

В Манифесте от 2 сентября 1793 года говорилось буквально следующее:

«Похваляя храбрые деяния сухопутных и морских Российских войск, много и различно прославившихся, и верностию к Ея Императорскому Величеству и отечеству преодолевших все трудности, в память той службы их, раздать на все помянутыя войска, которыя в походе противу неприятеля находилися, на каждого человека из нижних чинов по серебряной медали для ношения в петлице на голубой ленте».