Как вылечить диабет 2 степени

Диабет — не приговор. Эндокринолог о том, как «договориться» с болезнью

В Беларуси люди с сахарным диабетом составляют примерно 4-5% населения. Что касается мировой статистики, тут показатель уже давно отчаянно стремится к 10%. Сам диагноз ужасно пугает пациентов. Как с ним жить, и можно ли как-то облегчить свою участь? Советами делится врач-эндокринолог Лариса Кондратенко.

— Сахарный диабет — это заболевание, характеризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина — гормона поджелудочной железы. Заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ, поражению сосудов, нервной системы, а также других органов и систем.

Наиболее распространен сахарный диабет 2-го типа (в Беларуси это 93%). Им чаще всего страдают люди с избыточным весом и ожирением. В основе сахарного диабета 2-го типа лежит нарушение биологического действия инсулина. Как правило, диагностируется после 40 лет.

— Какие осложнения болезни доставляют человеку особый дискомфорт?

—В первую очередь диабет «бьет» по сосудам. Особенно это касается сосудов глаз, почек и стоп. Также страдают сосуды сердца и головного мозга. Поэтому контроль за состоянием этих органов должен быть серьезным.

— Какова средняя продолжительность жизни человека с диабетом?

— Вы будете сильно удивлены. Согласно статистическим данным, средняя продолжительность жизни мужчин с сахарным диабетом даже выше общей по стране (69,9 года и 66 лет, соответственно). Просто потому, что после выявления проблемы пациентам приходится полностью перестраиваться на здоровый образ жизни. Кроме того, они постоянно сдают анализы, проходят различные осмотры, при малейшем отклонении от нормы врач помогает нормализировать состояние.

Диабетики точно знают, что происходит с их организмом, в то время как «обычные» граждане даже не помнят адрес своей поликлиники.

Средняя продолжительность жизни женщин с сахарным диабетом в Беларуси — 74,3 года, без диабета — 78 лет.

Перечислю несколько пунктов, которые должны стать настоящими заповедями диабетика.

Не пропускайте обследования

— Диабет — не приговор. Нет никаких поводов для паники. Важно слушать и слышать то, что говорит доктор, и прилежно соблюдать определенные правила. Однако все зависит от самодисциплины. Пациенту необходимо самому контролировать свое состояние. Врач лишь консультирует и направляет.

Ежедневно проверяйте сахар в крови с помощью глюкометра. Ежегодно осматривайте глазное дно, следите за состоянием стоп. Также сдавайте анализ исследования мочи на альбуминурию (выделение белка альбумина с мочой — признак нарушения нормальной деятельности почек) и анализ на гликированный гемоглобин (два раза в год).

Следите за давлением и холестерином. Ведите дневник уровня сахара, артериального давления и физической активности. Это огромная помощь специалистам, которые должны будут скорректировать ваше лечение. Кстати, сделала интересное наблюдение. Самыми прилежными среди моих пациентов всегда оказываются мужчины, которые привыкли заниматься скрупулезной вычислительной работой, например, инженеры.

Женщинам же намного сложнее выполнять все наставления. Они находят множество оправданий. Знакома я и со случаями, когда пациенты срываются, например, на праздниках, съедают в три раза больше нормы, а потом долго восстанавливаются. Это жизнь, бывает и такое. Но все-таки стоит помнить, что если вы сами о себе не позаботитесь, никто не позаботится.

Не пренебрегайте физическими нагрузками

— Как видите, ставлю эту привычку даже выше правильного питания. Избыточный вес — лучший друг диабета. Я не сторонник силовых тренировок в тренажерном зале, но легкая гимнастика должна стать регулярной. Отводите ей примерно 30-40 минут в день.

Когда едете домой, не ленитесь выйти из транспорта раньше и пройти пару остановок пешком. Это поможет вам немного расслабиться, переключиться с рабочего на домашний режим, что тоже большой плюс. Делайте то, что вам нравится. Особенно хороши танцы, плавание и скандинавская ходьба.

Прогуляйтесь перед сном, прокатитесь на велосипеде, сделайте несколько полезных упражнений.

— Употребление быстрых рафинированных углеводов должно быть сведено к минимуму. Для многих это сложно, но сладости следует исключить из своего рациона.

В первой половине дня можно разрешить себе кисло-сладкие фрукты (в зависимости от веса —250-300 г). Это киви, цитрусовые, некоторые виды яблок. Я бы в принципе советовала всем людям кушать фрукты именно в этот временной промежуток в качестве второго завтрака.

С осторожностью относитесь к дыне и арбузу, эти дары природы содержат много сахара.

Запрещены продукты на фруктозе и других сахарозаменителях. Они способствуют прогрессированию жирового гепатоза печени (состояние, при котором более 5% массы печени составляет жир, преимущественно триглицериды). Не стоит слепо доверять и продуктам с надписью «диабетический». Внимательно изучайте состав. Скорее всего, печенье и вафли все равно не будут лишены фруктозы. А вот на специальный белковый хлеб обратите внимание. Если производители добросовестны, покупка не принесет вам вреда. Однако все равно следите за общей калорийной нормой, которую вам назначил доктор.

При покупке круп не стоит выбирать хлопья быстрого приготовления. Намного полезнее для вас цельнозерновая каша, где каждое зернышко в оболочке и содержит достаточное количество клетчатки.

Вот овощи есть можно и нужно — около 500-700 г в день. Только помните, что картофель для вас не считается овощем, это, скорее, хлеб. Употребление кукурузы также необходимо ограничить.

Что касается жидкости: сколько калорий в день считается вашей нормой (рассчитывает врач), столько и миллилитров воды необходимо выпить. Кисломолочных напитков — не более 300 мл в день. Чай и кофе лучше заменить цикорием без добавления сахара. Такой напиток, между прочим, улучшает микрофлору кишечника и вообще благотворно влияет на организм.

Носите с собой необходимые препараты

— Под рукой всегда должен быть глюкометр и сахароснижающие препараты. По назначению врача полезно время от времени пропивать курс специальных витаминов. Как правило, это витамины группы В. Обратите внимание: обычные мультивитаминные комплексы вам могут не подойти.

Я не против фитотерапии. Сегодня в аптеках можно найти много сборов трав именно для диабетиков. Они действительно работают, но только в том случае, если вы дисциплинированно пропиваете курс с правильной дозировкой. Ленивым лучше и не начинать.

Следите за режимом

— Для контроля сахара и веса в принципе необходим полноценный сон. У каждого своя норма высыпания, но в среднем — это 7-8 часов.

Поднимайтесь и ложитесь вовремя. Распланируйте рабочий день так, чтобы у вас всегда было время на небольшие перерывы. Вы сами почувствуете прилив сил, если поможете организму настроиться на правильный ритм.

Относитесь ко всему проще

— Скачки волнения значительно повышают сахар в крови. Понятно, что невозможно запретить человеку эмоционально реагировать на то, что с ним происходит, но если вы знаете, что ваша нервная система неустойчива, постарайтесь ее «натренировать». Йога, медитации, арт-терапия, общение с психологом — все это пойдет на пользу. Выберите то, что вам по душе.

Сахарный диабет 2 типа

Диагностика

У здорового человека нормальный уровень глюкозы крови находится на отметке 3,5—5.5 ммоль/л. Через 2 часа после приема пищи он способен подниматься до 7—7,8 ммоль/л.

Для диагностики сахарного диабета выполняют следующие исследования:

Лечение

Основными компонентами лечения СД 2типа являются: диетотерапия, расширение физической активности, сахароснижающая терапия, профилактика и лечение поздних осложнений сахарного диабета.

Поскольку большинство пациентов с СД 2 типа страдают ожирением, диета должна быть направлена на снижение веса (гипокалорийная) и профилактику поздних осложнений, в первую очередь макроангиопатии (атеросклероза). Гипокалорийная диета необходима всем пациентам с избытком массы тела (ИМТ 25-29 кг/м2) или ожирением (ИМТ более 30 кг/м2). В большинстве случаев следует рекомендовать снижение суточного калоража пищи до 1000-1200 ккал для женщин и до 1200-1600 ккал для мужчин. Рекомендуемое соотношение основных пищевых компонентов при СД-2 (углеводы 65%, белки 10-35%, жиры 25-35%).

Рекомендации по расширению физической активности строго индивидуализированны. Вначале рекомендуются аэробные нагрузки (ходьба, плавание) умеренной интенсивности продолжительностью 30-45 минут 3-5 раз в день. В дальнейшем необходимо постепенное увеличение физических нагрузок, что в существенной мере способствует снижению и нормализации массы тела. Кроме того, физические нагрузки способствуют снижению инсулинорезистентности и оказывают гипогликемизирующее действие. Сочетание диетотерапии и расширения физических нагрузок без назначения сахароснижающих препаратов позволяет поддерживать компенсасию СД 2 типу примерно у 5% пациентов.

Препараты, снижающие уровень гликемии крови, применяются с целью стимулирования клеток для выработки ими дополнительного инсулина, а также для снижения инсулинорезистентности. Подбор препаратов осуществляется строго врачом-эндокринологом.

Наиболее распространенные антидиабетические препараты:

1. Препараты, снижающие инсулинорезистентность переферических тканей:

— бигуаниды (метформин). Преимущества: низкий риск гипогликемии, не влияет на массу тела, улучшает липидный профиль, снижает риск инфаркта миокарда у пациентов с СД2 типа и ожирением.

-тиазолидиндионы (пиоглитазон, росиглитазон). Преимущества: снижение риска макрососудистых осложнений. Низкий риск гипогликемии, улучшение липидного спектра крови.

2. Препараты, стимулирующие секрецию инсулина:

— препараты сульфанилмочевины (гликлазид, гликлазид МВ, глимепирид, гликвидон, глипизид, глибенкламид. Преимущества: Быстрое достижение эффекта. Снижают риск микрососудистых осложнений. Нефропротекция (гликлазид МВ)

— несульфанилмочевинные секретогоги (репаглинид, натеглинид). Преимущества: контроль постпрандиальной гипергликемии. Быстрое начало действия. Могут быть использованы у лиц с нерегулярным режимом питания.

3. Препараты инкретинового ряда:

— ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин). Преимущества: низкий риск гипогликемий, не влияют на массу тела, доступны в фиксированных комбинациях с метформином.

-агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (эксенатид, лираглутид). Преимущества: низкий риск гипогликемии, снижение массы тела, снижение артериального давления.

— аналог глюкагоноподобного пептида: Виктоза. Преимущества: стимуляция выработки инсулина по глюкозозависимому типу, защита от критических гипогликемических состояний, радикальное снижение инсулинорезистентности тканей на переферии, снижение продукции глюкозы печеночными структурами., оздоровительное влияние на ткани и органы сердечно-сосудистой системы.

— человеческие генно-инженерные короткого действия;

— человеческие генно-инженерные средней продолжительности действия;

— аналоги инсулина человека ультракороткого действия

— аналоги инсулина человека длительного безпикового действия;

— двуфазные (смешанные) инсулины человека;

— двуфазные (смешанные) аналоги инсулина человека.

Медикаментозное лечение начинается с монотерапии (принятия 1 препарата), а затем становится комбинированным, то есть включающим одновременный прием 2 и более сахароснижающих препаратов. Если перечисленные выше лекарства теряют свою эффективность, то приходится переходить на использование инсулиновых средств.

Сахарный диабет 2 типа: в чем суть и опасность, как лечить и можно ли вылечить навсегда

В этой статье в доступной форме описаны особенности инсулиннезависимого сахарного диабета, причины развития заболевания, его проявления на различных стадиях, современные подходы к диагностике и лечению:

Люди пожилого возраста с лишним весом – «мишень» для диабета 2 типа

Сахарный диабет 2 типа (СД2) встречается значительно чаще, чем диабет первого типа – эта форма заболевания диагностируется у 90% людей с повышенным содержанием сахара в крови (гипергликемией). Если раньше болезнь развивалась преимущественно после 40 лет, то сегодня диабет 2 типа значительно помолодел, а число больных ежегодно увеличивается в геометрической прогрессии. Образно говоря, мир захватила «пандемия» СД2. Коварная болезнь действует исподтишка, не давая о себе знать на начальных стадиях и постепенно превращая человека в инвалида.

Суть диабета 2 типа

Главное отличие диабета 2 типа – невосприимчивость клеток тела к действию гормона инсулина, т.е. их инсулинорезистентность. У здорового человека инсулин «дает команду» клеточным мембранам различных тканей «пропустить внутрь» глюкозу – основной источник энергии. У больного сахарным диабетом 2 типа клетки не воспринимают «команд» инсулина, и мембрана остается «на замке».

У больных с диабетом 2 типа инсулин не может открыть «замок» для глюкозы

Причины развития диабета 2 типа

Точные причины развития инсулинрезистентности пока не известны, но факторы риска сахарного диабета 2 типа достаточно хорошо изучены. Вероятность заболевания повышают:

Беременным женщинам обязательно проверяют содержание сахара в крови

Сидячая работа и постоянное переутомление провоцируют развитие диабета 2 типа

Симптомы и последствия сахарного диабета 2 типа

В отличие от диабета 1 типа СД2 развивается медленно и незаметно: легкая или умеренная гипергликемия в течение длительного времени (нередко – годами) вообще никак себя не проявляет. Однако выявить нарушение метаболизма глюкозы можно уже на бессимптомной стадии – случайно или во время планового профилактического обследования.

Если это удается сделать в самом начале, старт заболевания можно, как минимум, отложить, причем – без какого-либо лечения. Полноценный ночной отдых, уход от стрессов, снижение веса и коррекция рациона позволяют восстановить гормональную регуляцию, улучшить обмен веществ и на долгие годы забыть о проблеме.

Первые симптомы диабета 2 типа, как правило, возникают тогда, когда болезнь уже стартовала, гипергликемия носит стойкий характер и человек нуждается в сахароснижающей терапии.

Какие симптомы сахарного диабета 2 типа появляются первыми?

На первых порах повышение сахара в крови сигнализирует о себе следующими симптомами:

У диабетика даже небольшая царапина может стать большой проблемой

Симптомы при средней и тяжелой степени заболевания

По мере прогрессирования диабета 2 типа симптомы становятся более выраженными, и к вышеперечисленным признакам присоединяются проявления нарушения работы различных органов.

Больше всего в глюкозе и кислороде нуждаются клетки мозга и сердца. Именно они первыми «попадают под удар», испытывая хроническое кислородное голодание и недостаток «топлива». Кроме того, избыток сахара в крови приводит к облитерации артериальных сосудов – они теряют эластичность и упругость (становятся «стеклянными»), просвет артерий сужается, на стенах появляются холестериновые бляшки. В результате у больных:

Диабет поражает сосуды, сердце, мозг, почки, нижние конечности

Не обнаруженная вовремя и неконтролируемая болезнь также поражает другие ткани и органы. У диабетиков страдают почки, печень, снижается устойчивость к инфекциям, развивается остеопороз, появляются трофические язвы на стопах и голенях. Любая простуда чревата серьезными осложнениями, а воспаление легких крайне плохо поддается лечению – в том числе и поэтому у людей с диабетом 2 типа ковид обычно протекает в тяжелой форме.

Диагностика

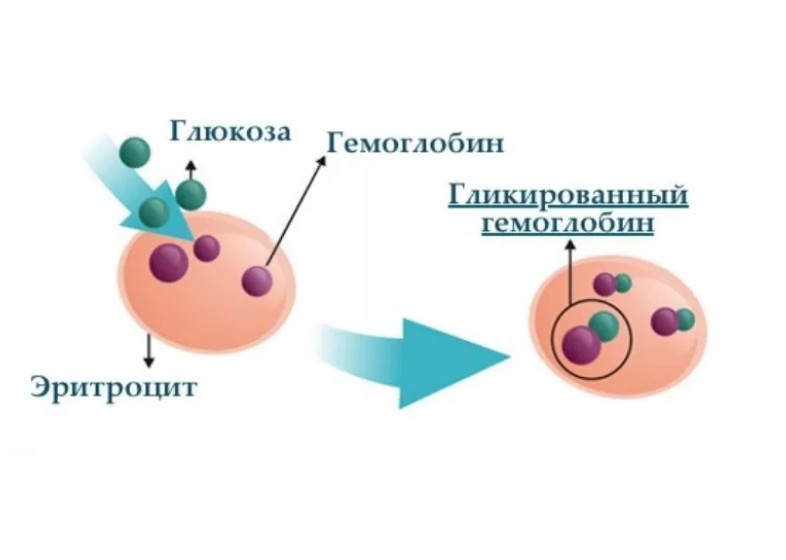

В современной клинической практике диагноз «сахарный диабет» устанавливается на основании результата анализа на гликированный гемоглобин (HbA1C). Попадая в кровь, молекулы глюкозы могут проникать внутрь эритроцитов и прочно связывается с рецепторами белка гемоглобина – гликировать его. Чем больше глюкозы в крови, тем больше ее молекул «оседает» на гемоглобине. Глюкоза удерживается на белке в течение 3-4 месяцев, мешая ему выполнять свою функцию – транспортировать кислород и углекислый газ.

Анализ на гликированный гемоглобин выявляет процент таких «длительно оккупированных» молекул. У здорового человека этот показатель не превышает 5,7%. Уровень гликированного гемоглобина от 5,7% до 6% сигнализирует о первых проблемах с метаболизмом глюкозы. При повышении HbA1C до 6,1%-6,4% говорят о предиабете, показатель выше этих значений свидетельствует о наличии заболевания.

Глюкоза присоединяется к рецепторам гемоглобина и не дает ему выполнять свою «работу»

Зная процент гликированного гемоглобина, врач может не только поставить диагноз, но и контролировать течение болезни, при необходимости корректируя лечение.

При диабете 2 типа диагностика также включает оценку функции поджелудочной железы. От этого показателя зависит выбор методов сахароснижающей терапии.

Кроме того, у диабетиков определяют «липидную панель», оценивают состояние почек, глазного дна, периферических нервов и сосудов, при возможности и по необходимости – назначают суточное мониторирование артериального давления (САД) и кардиограммы (холтеровское мониторирование).

При понимании особенностей течения и грамотном лечении сахарного диабета 2 типа симптомы болезни теряют свою интенсивность, качество жизни человека улучшается, а риск тяжелых осложнений уменьшается.

Методы лечения сахарного диабета 2 типа

Лечение диабета 2 типа подбирается и проводится с учетом стадии болезни, состояния продуцирующих инсулин «островков Лангерганса» в поджелудочной железе и сопутствующих патологий.

При уровне HbA1C от 5,7% до 6% можно обойтись только коррекцией рациона и образа жизни. Нормализовать обмен глюкозы и избежать старта заболевания в абсолютном большинстве случаев позволяет:

В последнее время ведущие западные диабетологи настойчиво советуют таким пациентам совмещать вышеперечисленные меры с приемом лекарств, работающих по двум направлениям:

Можно ли вылечить диабет 2 типа без инсулина?

Если поджелудочная железа еще не окончательно «устала» и вырабатывает гормон в необходимом организму количестве, можно снизить уровень глюкозы в крови без инъекций инсулина.

При легком течении диабета 2 типа на начальных стадиях улучшающие метаболизм глюкозы лекарства в сочетании с низкоуглеводной диетой и сахароснижающими продуктами (топинамбур, имбирь, цикорий, корица, отвары и настои черничника, фасолевых стручков и др.), как правило, позволяет взять болезнь под контроль. Насколько хорошо это получается, судят по уровню гликированного гемоглобина: на фоне лечения он не должен превышать 6,5%-7%. Анализ нужно делать не чаще чем раз в 3-4 месяца и не реже, чем каждые полгода.

При необходимости, эндокринолог добавляет другие лекарственные препараты. Диабетикам также назначается лечение, направленное на поддержку сахароснижающей терапии и предупреждение возникновения осложнений заболевания:

Важно! У каждого лекарства есть свои побочные действия. Поэтому в процессе лечения необходимо периодически сдавать анализы. Ориентируясь на их результаты, врач вносит корректировки в схему антидиабетической и вспомогательной терапии.

Когда назначают лечение сахарного диабета 2 типа инсулином

Если заболевание диагностировано на поздних стадиях, и «изношенная» железа не в состоянии вырабатывать необходимое количество инсулина, в схему лечения добавляют инсулинотерапию. Тип инсулина, кратность инъекций и дозу подбирают индивидуально, ориентируясь на содержание сахара в крови и реакцию организма.

Можно ли вылечить диабет 2 типа навсегда?

К сожалению, пока что нет метода или лекарства, позволяющего полностью излечиться от этого хронического недуга. Однако такой ответ на вопрос «можно ли вылечить сахарный диабет 2 типа» будет неполным и некорректным. С сахарным диабетом можно и нужно научиться жить – и эта жизнь может быть вполне комфортной, долгой и счастливой. Сделать ее таковой поможет правильное отношение к болезни, а точнее – к своему здоровью. Для этого нужно:

Диабетикам необходимо отказаться от курения

Полноценный ночной сон – важное условие неосложненного течения диабета

Современная тактика лечения сахарного диабета типа 2

Опубликовано в журнале:

CONSILIUM-MEDICUM »» Том 3/N 11/2001

М.И.Балаболкин, В.М.Креминская, Е.М.Клебанова

Кафедра эндокринологии и диабетологии ФППО ММА им И.М.Сеченова, Москва

Сахарный диабет (СД) типа 2 является гетерогенным заболеванием, развитие которого обусловлено наличием инсулинорезистентности и нарушением секреции инсулина b-клетками островков поджелудочной железы. Становится понятным, что и терапия СД типа 2 не может быть такой унифицированной, как это имеет место при СД типа 1.

Целью лечения СД типа 2 является достижение компенсации диабета на протяжении длительного времени, т.е. показателей содержания глюкозы в плазме крови, которые являются практически идентичными, наблюдаемыми у здорового человека на протяжении суток. Однако качественные и количественные показатели компенсации СД неоднократно пересматривались, исходя из проводимых исследований, устанавливающих зависимость развития поздних сосудистых осложнений диабета от состояния углеводного обмена. Динамика количественных показателей компенсации СД представлена в табл. 1.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что строгая и длительная компенсация углеводного обмена уменьшает частоту осложнений СД. Это убедительно показано результатами исследований DCCT (1993) и UKPDS (1998). Поддержание гликемии, близкой к нормальным показателям, за период наблюдения (около 10 лет) позволило осуществить у больных СД типа 1 первичную профилактику ретинопатии на 76%; вторичную профилактику ретинопатии — на 54%; профилактику нейропатии — на 60%; добиться исчезновения микроальбуминурии — на 39% и альбуминурии — на 54%. Такие же эффекты могут быть достигнуты и при СД типа 2, поскольку механизмы, лежащие в основе развития осложнений, вероятно, одни и те же. Так, установлено, что интенсивная сахароснижающая терапия снижает риск развития инфаркта миокарда на 16%. Поэтому, как и прежде, основной задачей лечения СД является достижение его компенсации на протяжении длительного времени, что сопряжено с большими трудностями. Главным образом это связано с тем, что лечение СД обычно назначается не с момента нарушения углеводного обмена, выявляемого только с помощью проведения различных нагрузочных тестов (глюкозотолерантный тест и др.), а лишь при появлении выраженных клинических признаков диабета, свидетельствующих в свою очередь о развитии сосудистых и других изменений в тканях и органах.

Таблица 1.

Рекомендации ВОЗ по компенсации диабета

Начало или изменение терапии

1997 г. по настоящее время

Плазма венозной крови Натощак/перед едой

Глюкоза капиллярной крови (самоконтроль)

Таблица 3.

Критерии состояния липидного обмена у больных сахарным диабетом типа 2

Низкая степень риска

Высокая степень риска

Так, анализ клинических проявлений СД, выявляемых при его манифестации у взрослых лиц, показывает высокую частоту наличия у них поздних сосудистых осложнений, развитие которых происходит при длительности нарушений углеводного обмена 5—7 лет. Проведенное нами изучение частоты сосудистых осложнений при СД типа 2 показывает, что у 44% больных с впервые диагностированным СД выявляется одно или два (ретинопатия, нефропатия, макроангиопатия и др.) сосудистых осложнения СД.

Основная роль в патогенезе сосудистых осложнений СД принадлежит гипергликемии, а при СД типа 2 и нарушению липидного обмена. Европейское бюро Международной Федерации диабетологов и Европейское бюро ВОЗ в 1998г. предложили критерии компенсации обмена веществ у больных СД типа 2, которые представлены в табл. 2.

При СД типа 2 нарушения углеводного обмена сочетаются с выраженными изменениями липидного обмена. В этой связи при рассмотрении компенсации метаболических процессов следует учитывать и показатели состояния липидного обмена, которые в той или иной степени коррелируют с риском развития сосудистых осложнений диабета (табл. 3).

Адекватность терапии СД остается самым актуальным вопросом, так как установлено, что гипергликемия является пусковым моментом многих патогенетических механизмов, способствующих развитию сосудистых осложнений.

Строгой компенсацией диабета, т.е. поддержанием нормальной (или близко к нормальной) концентрации глюкозы в крови в течение длительного времени, удается задержать или отсрочить время появления поздних осложнений СД.

Лечение СД типа 2 комплексное, и его компонентами являются: диета; дозированная физическая нагрузка; обучение больных и самоконтроль диабета; медикаментозная терапия (пероральные сахароснижающие препараты в качестве монотерапии, комбинированной терапии пероральными препаратами — лекарства с различными механизмами действия, комбинированной терапии пероральных сахароснижающих препаратов с инсулином или применение только инсулинотерапии); профилактика и лечение поздних осложнений СД.

Диета при СД типа 2 должна отвечать следующим требованиям: а) быть физиологической по составу продуктов (около 60% общей калорийности пищи должно приходится на углеводы, 24% — на жиры и 16% — на белки); б) энергетическая ценность пищи должна быть субкалорийной (суточная калорийность около 1600—1800 ккал); в) 4—5-кратный прием пищи в течение суток; г) исключить из питания легкоусвояемые углеводы и заменить их подсластителями или сахарозаменителями; д) пища должна содержать достаточное количество клетчатки или волокон (не менее 25—30 г в день); е) из общего количества жиров около 40—50% должны быть жиры растительного происхождения (1/3 от общего количества жира должна приходится на насыщенные жиры; 1/3 — полуненасыщенные и 1/3 — ненасыщенные жиры).

Многократный (4—5-кратный) прием пищи в течение суток позволяет более адекватно смодулировать взаимоотношения между уровнем инсулина и содержанием глюкозы в крови, приближаясь к тем показателями, которые имеют место у здорового человека на протяжении суток.

Физические нагрузки и лечебная физкультура являются обязательным компонентом терапии больных СД типа 2. Объем физической нагрузки должен быть определен с учетом возраста больного, состояния сердечно-сосудистой системы и компенсации углеводного обмена. Они положительно влияют на течение диабета и способствуют поддержанию стойкой компенсации углеводного обмена при заметном снижении избыточной массы тела. Регулярные занятие физкультурой, независимо от ее объема, способствуют нормализации липидного обмена, улучшают микроциркуляцию, активируют фибринолиз, нормализуют повышенную секрецию катехоламинов в ответ на стрессовую ситуацию, что в итоге предотвращает развитие сосудистых осложнений (ангиопатии). У больных диабетом, регулярно занимающихся физкультурой, отмечены стабилизация и даже регресс сосудистых осложнений СД.

Задачей обучения больных СД типа 2 является их мотивация на изменение образа жизни и привычек, которые сопровождали больного на протяжении всей жизни до развития диабета. Это относится в первую очередь к режиму питания (прием почти 50% суточной калорийности пищи приходится на вторую половину дня или ужин), режиму сна и отдыха, к уменьшению гиподинамии за счет регулярных физических нагрузок, к отказу от курения и приема избыточных доз алкоголя и выполнению всех тех мероприятий, которые являются составляющими здорового образа жизни. Самоконтроль СД и достижение его компенсации будет способствовать задержке развития сосудистых осложнений диабета.

Медикаментозная терапия больных СД типа 2 включает: а) применение различных лекарственных препаратов, влияющих на снижение абсорбции углеводов в желудочно-кишечном тракте (акарбоза и др.); б) бигуанидов (метформина); в) глитазонов или сенситайзеров инсулина (пиоглитазон); г) применение препаратов, стимулирующих секрецию инсулина: сульфонилмочевинных препаратов II генерации: глибенкламид, глипизид, гликлазид, гликвидон и сульфонилмочевинных препаратов III генерации (глимепирид), а также препаратов, производных аминокислот, —репаглинид и натеглинид, которые являются регуляторами постпрандиальной гипергликемии или стимуляторами секреции инсулина короткого действия. В тех случаях, когда не удается достичь компенсации СД с помощью пероральных сахароснижающих препаратов (у больных СД типа 2 с выраженным дефектом b-клеток островков поджелудочной железы), то рекомендуется применение комбинированной терапии (пероральная сахароснижающая терапия + инсулинотерапия, чаще препаратами средней продолжительности действия на ночь или 2 раза в день).

Сульфонилмочевинные препараты представляют основную группу лекарств, применяемых для лечения СД типа 2. Эти препараты относятся к секретогенам инсулина, и основное их сахароснижающее действие связано со стимуляцией образования и высвобождения инсулина из островков поджелудочной железы. В последние годы полностью расшифрован механизм действия препаратов сульфонилмочевины на стимуляцию секреции инсулина b-клетками поджелудочной железы. Эти препараты связываются с соответствующими рецепторами, локализованными на мембранах b-клеток, изменяют активность К-АТФазы, способствуют закрытию калиевых каналов (КАТФ-зависимые каналы) и повышение отношения уровней АТФ/АДФ в цитоплазме, что приводит к деполяризации мембраны. Это в свою очередь способствует открытию вольтажзависимых Са2+-каналов, повышению уровня цитозольного кальция и стимуляции Са2+-зависимого экзоцитоза секреторных гранул, в результате которого происходит высвобождение содержимого секреторной гранулы в межклеточную жидкость и кровь. Последний этап секреции инсулина находится под контролем кальций/кальмодулинзависимой протеинкиназы II. Таким образом, мишенью действия препаратов сульфонилмочевины являются АТФ-чувствительные калиевые каналы, которые состоят из рецептора к сульфонилмочевине [белок с молекулярной массой 140-кДа (SUR)] и специфического белка — (KIR6.2).

Однако все препараты производные сульфонилмочевины 2-го поколения имеют определенные недостатки большей или меньшей степени выраженности, которые не позволяют во всех случаях добиться стойкой компенсации диабета и нормализации показателей углеводного обмена как на протяжении длительного времени, так и на протяжении суток. Последнее связано с тем, что пик действия любого препарата сульфонилмочевины и повышение постабсорбционной гипергликемии не совпадают по времени. Это приводит, с одной стороны, к недостаточному снижению уровня глюкозы в крови в течение длительного времени, а с другой — к развитию гипогликемии различной степени выраженности в последующие после приема пищи часы, особенно в случае ее недостаточного количества или пропуска приема пищи. Эпизоды гипогликемии чаще встречаются у больных пожилого возраста в результате нарушения схемы применения сахароснижающих препаратов за счет ухудшения памяти. Например, при 2—3-кратном приеме глибенкламида больные часто забывают, принимали ли они препарат утром. Чтобы компенсировать возможное отсутствие приема препарата перед завтраком, пациент принимает перед ужином двойную дозу, что приводит к развитию гипогликемии в ночное время.

Изучение молекулярных механизмов действия сульфонилмочевинных препаратов позволило получить данные, проливающие свет на процессы взаимодействия различных стимуляторов секреции инсулина и показавшие, что секретогены инсулина, несмотря на идентичный окончательный эффект, проявляющийся в усилении секреции и высвобождения инсулина из b-клеток, осуществляют это действие через вовлечение в соответствующий процесс различных белковых и сигнальных молекул.

АТФ-чувствительные калиевые каналы являются первичными структурами, взаимодействующими с различными секретогенами инсулина. АТФ-чувствительные калиевые каналы представляют собой комплекс, включающий рецептор 1 к сульфонилмочевине [белок с молекулярной массой 140 000 (SUR1) и специфический белок — так называемый внутренний очиститель калиевых каналов или ректифицирующая субъединица KIR6.2. Ген, кодирующий рецептор SUR1, локализуется на хромосоме 11р15.1 и относится к семейству АТФ-связывающих кассетных белков (АВС-белки), имеющий 17 трансмембранных доменов (TMД), в которых имеются два нуклеотидсвязывющих участка — NBF-1 и NBF-2, специфически комплексирующиеся с Mg2+ АДФ/АТФ. АТФ-чувствительные каналы представляют собой как бы два белка — SUR1 и KIR6.2, которые коэкспрессируются вместе. Локус KIR6.2 располагается внутри гена SUR1, т.е. на той же 11р15.1 хромосоме.

Таким образом, АТФ-чувствительные калиевые каналы «собираются-конструируются» из двух различных субъединиц: рецептора сульфонилмочевины, который принадлежит к семейству АТФ-связывающих кассет, и субъединиц калиевых каналов (KIR6x), образуя поры и регуляторную субъединицу. Клонированы три изоформы рецептора сульфонилмочевины: SUR1 — высокоаффинный рецептор и SUR2, SUR2В — низкоаффинные рецепторы. Структурно калиевые каналы в различных тканях неодинаковы по составляющим субъединицам. Так, в b-клетках островков поджелудочной железы и глюкозочувствительных нейронах гипоталамуса они состоят из SUR1/KIR6.2; в мышце сердца — из SUR2A/KIR6.2 и в гладкомышечных клетках сосудов — из SUR2B/KIR6.1 (или KIR6.2). Показано, что способность различных препаратов (глибенкламид, глипизид, толбутамид и меглитинид) ингибировать калиевые каналы (SUR1/KIR6.2 и SUR2B/KIR6.2) была в 3—6 раз выше, чем их аффинность к комплексированию с этими рецепторами. Для закрытия калиевого канала необходимо связывание одного из четырех сульфонилмочевинных связывающих мест на «канальном комплексе», который представлен октометрической структурой (SUR/KIR6x)4.

Ключом к пониманию механизма действия различных препаратов сульфонилмочевины явились исследования, в которых было показано, что последние компексируются с определенными участками ТМД. Так, глибенкламид комплексируется с участком 1—5 ТМД, а толбутамид — с 12—17 ТМД, что свидетельствует о модульно структурной и функциональной организации АТФ-чувствительных калиевых каналов. Глибенкламид в результате конформационных изменений нарушает взаимодействие между NBF 1 и 2 SUR1 на участках ТМД 12—17 и особенно ТМД 1—5. Это в свою очередь вызывает перемещение комплекса ТМД2KIR6.2, который находится в непосредственном контакте с ТМД 1—5 SUR1, чтобы вызвать состояние «закрытых калиевых каналов». Такой механизм требует интактности аминотерминального конца KIR6.2. Таким образом, связывание сульфонилмочевины с SUR1 определенно вызывает скрытое уменьшение необходимой прочности связи между SUR1 и KIR6.2, которое требуется для сохранения KIR6.2 хотя бы частично в открытом состоянии.

Открытие и закрытие АТФ-чувствительных калиевых каналов, а следовательно, инициация секреции инсулина и ее ингибирование обеспечивается комплексированием АТФ с различными субъединицами калиевых каналов. Связывание АТФ с карбокситерминальным доменом KIR6.2 стабилизирует диссоциацию SUR1 и KIR6.2, вызванную глибенкламидом, и способствует закрытию калиевых каналов. Комплексирование АТФ с NBF-1 и Mg2+ АДФ с NBF-2 на SUR1 вызывает открытие калиевых каналов.

Несмотря на то что глибенкламид и глимепирид оказывают стимулируюшее влияние на секрецию инсулина посредством закрытия АТФ-чувствительных калиевых каналов, механизм этого влияния имеет определенные отличия. Установлено, что у глимепирида константы скорости ассоциации в 2,2—3 раза, а скорости диссоциации в 8—10 раз выше, чем у глибенкламида. Эти данные свидетельствуют о том, что сродство глимепирида к рецептору сульфонилмочевины в 2—3 раза ниже, чем у глибенкламида. Помимо этого, глибенкламид, комплексируется с полипептидом рецептора, имеющим молекулярную массу 140 кДа, тогда как глимепирид с полипептидом того же рецептора, но имеющего молекулярную массу 65 кДа, который обозначен как SURX. Проведенные дополнительные исследования показали, что глибенкламид, помимо основного комплексирования с полипептидом 140 кДа, также специфически комплексируется с белками с молекулярной массой 40 и 65 кДа, что позволило высказать предположение о том, что глибенкламид также может комплексироваться с белком SURX, хотя аффинность к такому компексированию у него значительно ниже, чем у глимепирида. Все перечисленное позволяет считать, что белки-мишени рецептора к сульфонилмочевине для глибенкламида и глимепирида различны: для глибенкламида — SUR1, для глимепирида — SURX. Оба белка взаимодействуют друг с другом и контролируют через KIR6.2 открытие и закрытие калиевых каналов, а следовательно, процессы синтеза и высвобождения инсулина в b-клетке поджелудочной железы.

Со времени применения препаратов сульфонилмочевины для лечения СД типа 2 не прекращаются дискуссии о внепанкреатическом (периферическом) действии препаратов сульфонилмочевины. В лаборатории, руководимой G.Muller, в течение многих лет проводятся исследования в этом направлении. Изучая in vitro и in vivo влияние глимепирида, глипизида, глибенкламида и гликлазида на максимальное снижение уровня глюкозы крови и минимальное увеличение секреции инсулина в течение 36 ч после приема перечисленных препаратов, было установлено, что глимепирид в дозе 90 мкг/кг вызывал максимальное снижение содержания глюкозы в крови при минимальной секреции инсулина; глипизид в дозе 180 мкг/кг обладал самой низкой сахароснижающей активностью и вызывал максимальное увеличение секреции инсулина; глибенкламид в дозе 90 мкг/кг и гликлазид в дозе 1,8 мг/кг занимали промежуточное положение между двумя экстремальными показателями. Кривые динамики концентрации инсулина и глюкозы в крови при применении указанных препаратов сульфонилмочевины были практически идентичными. Однако при определении коэффициента (среднее увеличение уровня инсулина в плазме к среднему снижению содержания глюкозы в крови) эти показатели оказались неодинаковыми (глимепирид — 0,03; гликлазид — 0,07; глипизид — 0,11 и глибенкламид — 0,16). Это различие было следствием более низкой секреции инсулина: у глимепирида средний уровень инсулина в плазме 0,6 мкЕД/мл, у гликлазида — 1,3; у глипизида — 1,6 и глибенкламида — 3,3 мкЕД/мл (G.Muller, 2000).Наименьшее стимулирующее влияние глимепирида на секрецию инсулина обеспечивает меньший риск развития гипогликемии.

Результаты этих исследований показывают, что препараты сульфонилмочевины имеют в той или иной степени выраженности периферический эффект, но этот эффект более выражен у глимепирида. Периферическое действие глимепирида обусловлено активированием транслокации ГЛЮТ-4 (в меньшей степени ГЛЮТ-2) и увеличением синтеза жира и гликогена в жировой и мышечной тканях соответственно. В плазматической мембране адипоцитов под влиянием глимепирида количество ГЛЮТ-4 в 3—3,5 раза, а инсулина — в 7—8 раз выше. Кроме того, глимепирид вызывает дефосфорилирирование ГЛЮТ-4, что является облигатным условием стимуляции ключевых ферментов липогенеза (глицерин-3-фосфатацилтрансфераза) и гликогенеза (гликогенсинтетаза). Глимепирид, как и глибенкламид, повышает коэффициент активности гликогенсинтетазы до 45—50% от максимального эффекта инсулина. Одновременно активность глицерин-3-фосфатацилтрансферазы увеличивается до 35—40% от максимального влияния инсулина. Глимепирид угнетает активность протеинкиназы А и липолиз посредством активации цАМФ-специфической фосфодиэстеразы.

Наиболее эффективным препаратом из группы сульфонилмочевинных препаратов является глибенкламид, который был внедрен в клиническую практику в 1969 г. Биологический период полураспада составляет 5 ч, а длительность гипогликемического действия — до 24 ч. Метаболизм препарата происходит в основном в печени путем превращения в два неактивных метаболита, один из которых экскретируется с мочой, а второй выделяется через желудочно-кишечный тракт. Суточная доза составляет 1,25—20 мг (максимальная суточная доза — 20—25 мг), которую назначают в 2, реже в 3 приема за 30—60 мин до еды. Глибенкламид обладает наиболее выраженным сахароснижающим действием среди всей группы сульфонилмочевинных препаратов, и в этой связи он по праву считается «золотым стандартом». На отечественном рынке глибенкламид представлен в таблетках по 5; 3,5; и 1,75 мг. Причем две последние лекарственные формы представляют собой микронизированную форму, что позволяет при более низкой дозе препарата поддерживать его терапевтическую концентрацию в крови, т.е. при меньшей дозе препарата удается достичь более высокой эффективности его действия. Если биодоступность глибенкламида в таблетках по 5 мг составляет 29—69%, то его микронизированных форм — 100%. Глибенкламид (5 мг) рекомендуется принимать за 30—40 мин до приема пищи, а его микронизированные формы — за 7—8 мин. Максимум действия микронизированного глибенкламида почти полностью совпадает с постабсорбционной гипергликемией, поэтому у больных, получающих микронизированные формы препарата, значительно реже наблюдаются гипогликемические состояния, а если и развиваются, то протекают в легкой форме.

Глипизид применяется для лечения СД типа 2 с 1971 г. и по силе гипогликемического действия почти соответствует глибенкламиду. Он быстро и полностью абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Биологический период полураспада в плазме составляет 2—4 ч, гипогликемическое действие продолжается 6—12 ч, а его ретардная форма обладает длительностью действия 24 ч.

Вместе с этим получены лекарственные формы известных препаратов (гликлазида и глипизида), обладающие пролонгированным действием. Пролонгирование действия этих препаратов обусловлено использованием технологий, позволяющих замедление всасывания препарата из кишечника.

Гликлазид предложен в качестве сахароснижающего препарата в 1970 г. Гликлазид является также препаратом II поколения, его суточная доза составляет 30–120 мг (выпускается в таблетках по 30 мг). Проведенные нами исследования показали, что при лечении гликлазидом у больных отмечалось достоверное снижение агрегации тромбоцитов, значительное увеличение индекса относительной дезагрегации, увеличение гепариновой и фибринолитической активности, повышение толерантности к гепарину, что позволяло говорить о нормализующем влиянии гликлазида на функциональное состояние кровяных пластинок. Отмечена достоверная тенденция к улучшению агрегационной функции эритроцитов, а также уменьшение вязкости крови при малых напряжениях сдвига. Плазменно-коагуляционные факторы свертывания крови, фибринолиз, показатели белкового и липидного обмена также имели тенденцию к нормализации. Он стабилизирует течение микроангиопатии и даже вызывает в некоторых случаях обратное развитие.

Гликвидон является также производным сульфонилмочевины, и его также относят к препаратам второй генерации. Однако, как и гликлазид, по своим характеристикам он не полностью обладает всеми характеристиками, предъявляемыми к этой группе. Препарат выпускается в таблетках по 30 мг, и суточная доза составляет 30—120 мг. Отличие гликвидона от препаратов этой группы в том, что 95% принятого внутрь лекарства выделяется через желудочно-кишечный тракт и лишь 5% — через почки, тогда как почти 100% хлорпропамида и 50% глибенкламида экскретируется с мочой. Сахароснижающее действие гликвидона слабее по сравнению с перечисленными препаратами.

Помимо этого, к большому удовлетворению эндокринологов во второй половине 90-х годов для лечения СД типа 2 был предложен глимепирид. Это первый препарат сульфонилмочевины, обладающий пролонгированным действием и низкой терапевтической дозой (1—4 мг в сутки) по сравнению с другими препаратами сульфонилмочевины. Эти отличия позволили отнести глимепирид к III поколению препаратов сульфонилмочевины.

Глимепирид – первый препарат сульфонилмочевины, обладающий пролонгированным действием и низкой терапевтической дозой (1–4 мг в сутки) по сравнению с другими препаратами сульфонилмочевины. Эти отличия позволили отнести его к третьему поколению (генерации) препаратов сульфонилмочевины. Период полураспада глимепирида более длительный ( более 5 часов), чем у других препаратов этой группы, что и обеспечивает его терапевтическую эффективность в течение суток. Препарат назначается один раз в день в дозе 1–4 мг, максимально рекомендованная доза – 6 мг. Глимепирид полностью метаболизируется в печени до метаболически неактивных продуктов.

В течение многих лет различными фармацевтическими фирмами проводятся исследования по поиску новых пероральных сахароснижающих препаратов. Одной из таких разработок является синтез нового перорального сахароснижающего вещества — репаглинида, являющегося производным бензойной кислоты. Репаглинид структурно относится к меглитиниду, у которого присутствует несульфомочевинная определенная часть молекулы глибенкламида и подобно сульфомочевинным препаратам стимулирует секрецию инсулина механизмом, описанным для сульфонилмочевинных препаратов.

Бигуаниды. Ко второй группе пероральных сахароснижающих препаратов относятся бигуаниды, которые представлены фенэтилбигуанидом (фенформин), N,N- диметилбигуанидом (метформин) и L-бутилбигуанидом (буформин).

Различие химического строения названных препаратов мало отражается и на их фармакодинамическом эффекте, обусловливая лишь незначительное отличие в проявлении гипогликемизирующей активности каждого из них. Однако метформин не метаболизируется в организме и экскретируется почками в неизмененном виде, тогда как фенформин только на 50% экскретируется в неизмененном виде, а остальная часть метаболизируется в печени. Эти препараты не изменяют секрецию инсулина и не дают эффекта в его отсутствие. Бигуаниды увеличивают в присутствии инсулина периферическую утилизацию глюкозы, уменьшают глюконеогенез, повышают утилизацию глюкозы кишечником, что проявляется снижением уровня глюкозы в крови, оттекающей от кишечника; а также снижают повышенное содержание инсулина в сыворотке крови у больных, страдающих ожирением и СД типа 2. Длительное их применение положительно влияет на липидный обмен (снижение уровня холестерина, триглицеридов). Бигуаниды увеличивают количество ГЛЮТ-4, что проявляется в улучшении транспорта глюкозы через мембрану клетки. Именно этим эффектом объясняется потенцирующее их влияние на действие инсулина. Местом действия бигуанидов, вероятно, является также митохондриальная мембрана. Угнетая глюконеогенез, бигуаниды способствуют увеличению содержания лактата, пирувата, аланина, т.е. веществ, являющихся предшественниками глюкозы в процессе глюконеогенеза. Ввиду того что при действии бигуанидов количество увеличивающегося лактата превышает образование пирувата, это может являться основой для развития молочно-кислого ацидоза (лактат-ацидоз).

В России, как и во всех странах мира, из группы бигуанидов применяется только метформин. Период полураспада метформина составляет 1,5—3 ч. Препарат выпускается в таблетках по 0,5 и 0,85 г. Терапевтические дозы 1—2 г в сутки (максимум до 2,55—3 г в день).

В последние годы установлено, что под влиянием метформина повышается фибринолиз, который снижен у больных СД типа 2 и является дополнительным фактором тромбообразования и сосудистых осложнений диабета. Основным механизмом действия метформина на повышение фибринолиза является снижение уровня ингибитора активатора плазминогена-1, что имеет место у больных СД типа 2 вне зависимости от его дозы. Помимо снижения активности ингибитора активатора плазминогена-1, метформин уменьшает также и пролиферацию гладкомышечных клеток в сосудистой стенке in vitro и скорость атерогенеза у животных.

Метформин не снижает содержание глюкозы в крови ниже нормального ее уровня, вот почему при лечении больных СД этим препаратом отсутствуют гипогликемические состояния.

Выше отмечалось, что сульфонилмочевинные препараты стимулируют секрецию инсулина, а метформин способствует утилизации глюкозы периферическими тканями, т.е. препараты, воздействуя на различные механизмы, способствуют лучшей компенсации диабета. Комбинированная терапия сульфонилмочевинными препаратами и метформином применяется давно и с хорошим эффектом. Поэтому некоторые фирмы уже освоили производство препаратов комбинированного действия.

Ингибиторы альфа-глюкозидаз (акарбоза) – это третья группа пероральных сахароснижающих препаратов, которые широко применяются для лечения диабета в последние 8—10 лет с целью снижения всасывания из кишечника углеводов и основное действие которых связано с угнетением активности ферментов, участвующих в переваривании углеводов. Известно, что углеводы пищи, более 60% которых представлены крахмалом, в желудочно-кишечном тракте сначала гидролизуются специфическими ферментами (гликозидазами: бета-глюкуронидаза, бета-глюкозаминидаза, альфа-глюкозидаза и др.) и затем распадаются до моносахаридов. Последние абсорбируются через слизистую оболочку кишечника и поступают в центральное кровообращение. В последнее время показано, что помимо основного действия — ингибирование глюкозидаз, ингибиторы альфа-глюкозидаз улучшают периферическое использование глюкозы посредством увеличения экспрессии гена ГЛЮТ-4. Препарат хорошо переносится больными и может применяться для лечения больных СД типа 2 в том случае, когда не удается достичь компенсации углеводного обмена только на диете и адекватной физической нагрузке.

Обычные дозы акарбозы составляют от 50 мг в день с постепенным повышением до 50 мг 3 раза в день, а затем до 100 мг 3 раза в день. В этом случае удается избежать таких нежелательных явлений, как дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, метеоризм, жидкий стул. Препарат необходимо принимать с первым глотком пищи (т.е. во время еды). При монотерапии акарбозой отсутствует гипогликемия.

Потенциаторы (или сенситайзеры) действия инсулина повышают чувствительность периферических тканей к инсулину. К препаратам этой группы относятся глитазоны или тиазолидинедионы – пиоглитазон и розигдитазон.

Алгоритм лечения СД типа 2

Таким образом, современный алгоритм лечения СД типа 2 включает: диетототерапию, изменение образа жизни (регулярная физическая нагрузка, отказ от курения, обучение больного), а при отсутствии эффекта — дополнительное применение акарбозы. При наличии ожирения могут быть рекомендованы аноректики. В случае недостаточного эффекта от приема акарбозы при избыточной массе тела (идеальная масса тела 30 кг/м 2 и более) комбинированное лечение с метформином или с препаратами сульфонилмочевины (при идеальной массе тела до 30 кг/м 2 ). В этих случаях возможна комбинация метформина с сульфомочевинными препаратами (в случае избыточной массы). Сенситайзеры инсулина (пиоглитазон, обычно по 30 мг 1 раз в день) могут применяться в виде монотерапии или в сочетании с сульфонилмочевинными препаратами и метформином. Все перечисленные пероральные сахароснижающие препараты можно использовать в качестве монотерапии или в их комбинации.

При неудовлетворительном эффекте от проводимого лечения в дальнейшем показана инсулинотерапия. Критериями для назначения инсулинотерапии при СД типа 2 являются: отсутствие компенсации СД при использовании диетотерапии в сочетании с ингибиторами глюкозидаз, бигуанидами, сенситайзерами инсулина или секретогенами инсулина (сульфонилмочевинными и препаратами, производными аминокислот) и так называемая вторичная инсулинорезистентность к пероральным препаратам.

По данным различных авторов, вторичная резистентность к сульфонилмочевинным препаратам встречается у 5—20% больных, страдающих СД, и связана со снижением остаточной секреции инсулина. Вторичная резистентность к пероральным препаратам через 1 год от начала заболевания выявляется у 4,1% больных, а через 3 года — у 11,4%.

Изучение патогенеза вторичной резистентности к пероральным препаратам позволило установить различные ее механизмы. У части больных вторичная резистентность к сахароснижающим пероральным препаратам протекает со сниженной остаточной секрецией инсулина и С- пептида, тогда как антитела к клеточным антигенам островков поджелудочной железы отсутствуют. Исходя из особенностей клинического течения болезни, этих больных можно разделить на 2 группы: 1) больные СД типа 2 с временной инсулинопотребностью; 2) больные с постоянной потребностью в инсулине или даже с инсулинзависимостью (LADA-подтип).

Первую группу составляют больные с диабетом длительностью 10 лет и более и имеющие избыточную массу тела. Для компенсации углеводного обмена рекомендуется в этих случаях две лечебные тактики. Первая — полный перевод больных на инсулинотерапию в течение небольшого времени (2,5—4 мес). Этого времени бывает достаточно для снятия глюкозотоксичности и липотоксичности с восстановлением чувствительности бета-клеток к препаратам сульфонилмочевины и восстановления резервных возможностей островков поджелудочной железы. Обязательным условием для снятия глюкозотоксичности является достижение полной компенсации СД в период проведения инсулинотерапии. В дальнейшем больных вновь переводят на пероральную терапию с хорошими или удовлетворительными результатами компенсации.

Вторая тактика заключается в проведении комбинированной терапии инсулином и пероральными сахароснижающими препаратами. Для лечения больных СД типа 2 со вторичной резистентностью к пероральным препаратам обе тактики лечения нами применяются в течение 10—12 лет. Мы использовали комбинированную терапию инсулином в суточной дозе, как правило, не более 30 ЕД. в сутки (обычно инсулин средней продолжительности действия). Более целесообразно инсулин назначать на ночь, т.е. в 22 или 23 ч. Начало действия такого препарата инсулина приходиться на утренние часа или на тот период, когда имеет место избыточное образование глюкозы печенью. Результатом этого является значительное снижение гликемии натощак. В некоторых случаях необходимо двукратное введение указанных препаратов инсулина (утром и в 22—23 ч). В течение дня для поддержания сахароснижающего эффекта рекомендуется прием сульфонилмочевинных препаратов (глимепирид в дозе 2–3 мг в сутки, глибенкламид в дозе 10—15 мг в сутки или гликлазид в дозе 60—180 мг в сутки). Инсулинотерапию рекомендуется начинать с 10—12 ЕД. и увеличивать по 2—4. через каждые 3—4 дня до тех пор, пока гликемия натощак не снизится до 5—6,8 ммоль/л. Определение гликемии в течение дня необходимо хотя бы 1 раз в неделю в период подбора доз сахароснижающих препаратов (инсулина и пероральных препаратов). Крайне необходимо помимо определения гликемии натощак иметь данные о содержании глюкозы в крови перед обедом и ужином, а также через 1 ч после приема пищи.

В тех случаях, когда больным требуется инсулинотерапия, последнюю можно проводить в режиме многократных инъекций или более часто в режиме двукратных инъекций. В последнем случае хорошие результаты получены нами при использовании препаратов инсулина комбинированного действия. Препараты инсулина комбинированного действия вводят перед завтраком и перед ужином.

Помимо этого режим двукратного введения может быть использован при применении препаратов инсулина короткого и средней продолжительности действия. При этом перед завтраком необходимо применять инсулин короткого и средней продолжительности действия, перед ужином — препарат инсулина короткого действия и перед сном (в 22 или 23 ч) — инсулин средней продолжительности действия. Соотношение препарата инсулина короткого действия к инсулину средней продолжительности действия утром 1:3 (25% и 75%), а вечером – 1:2 или даже 1:1. Режим многократных инъекций инсулина, который необходим для контроля СД типа 1, применялся и для лечения больных СД типа 2. В этих случаях в качестве инсулина базального действия можно использовать как инсулины средней продолжительности действия, так и препараты инсулина длительного действия. Однако преимущества режима многократных инъекций перед режимом двукратного введения инсулина практически нет.

Что касается дозы инсулина, то для компенсации диабета типа 2 требуется суточная доза из расчета 0,6—0,8 ЕД на 1 кг массы тела. В некоторых случаях дозу препарата приходится увеличивать до 0,9—1,0 ЕД на 1 кг и даже больше. Это объясняется инсулинорезистентностью, столь характерной для СД типа 2. При достижении компенсации диабета в таких случаях инсулинопотребность уменьшается и соответственно снижаются дозы инсулина, необходимого для поддержания компенсации диабета.

Достижение компенсации сахарного СД 2 является обязательным условием профилактики сосудистых осложнений, ранней инвалидизации и повышенной летальности при этом заболевании.