Как вылечить лимфому без химиотерапии

Неходжкинские Лимфомы

Вам поставили диагноз: Неходжкинская лимфома?

Наверняка Вы задаётесь вопросом: что же теперь делать?

Мы поможем вам справиться с болезнью и будем идти с вами рука об руку через все этапы вашего лечения.

Предлагаем вашему вниманию краткий, но очень подробный обзор Неходжкинской Лимфомы.

Его подготовили высоко квалифицированные специалисты Отдела лекарственного лечения злокачественных новообразований МРНЦ имени А.Ф. Цыба и Отдела лекарственного лечения опухолей МНИОИ имени П.А. Герцена – филиалов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России под редакцией заведующих отделами, д.м.н. ФАЛАЛЕЕВОЙ Н.А. и д.м.н. ФЕДЕНКО А.А.

Филиалы и отделения, где лечат неходжкинские лимфома

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Отдел лекарственного лечения опухолей

Заведующий отделом, д.м.н. ФЕДЕНКО Александр Александрович

тел: 8 (494) 150 11 22

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Отдел лекарственного лечения злокачественных новообразований

Заведующая отделом, д.м.н. ФАЛАЛЕЕВА Наталья Александровна

тел: 8 (484) 399 – 31-30

Неходжкинские лимфомы

– Это историческое название, обозначающее, что данный тип лимфомы не является лимфомой Ходжкина. Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – это большая группа опухолей лимфоидной системы, внутри которой выделяют наиболее часто встречающиеся В-клеточные лимфомы, возникшие из В-лимфоцитов и Т-клеточные лимфомы- из Т-лимфоцитов. НХЛ подразделяют на агрессивные и вялотекущие основываясь на характере течения опухоли, подходы к лечению вялотекущих и агрессивных лимфом разняться. Вялотекущие (индолентные) лимфомы на сегодняшний день неизлечимы. Благодаря их медленному развитию, иногда от момента установки диагноза до начала лечения проходит длительное время, исчисляемое годами. Агрессивные лимфомы следует лечить сразу после обнаружения, целью лечения в этих случаях является достижение ремиссии. Опухолевые клетки при агрессивных лимфомах делятся очень быстро, опухоль может стремительно увеличивать свои размеры, симптомы болезни возникают быстро.

К факторам, предрасполагающим развитию неходжкинских лимфом относиться:

· Вирус Эпштейн-Барр, Т-лимфотропный вирус человека, вирус герпеса 8 типа.

· Хроническая бактериальная инфекция: Helicobacter pylori, Borelliaburgdorferi.

· Прием лекарственных препаратов, подавляющих иммунитет.

Клиническая картина

Как правило, манифестация НХЛ сопровождается симптомами, которые носят общий характер, например- повышение температуры тела, общая слабость, повышенная утомляемость, потеря веса, суставные боли и т.д. Можно сказать, что злокачественное заболевание крови на начальных этапах может прятаться под «масками» других заболеваний. Не напрасно же среди гематологов существует профессиональная поговорка: «Лимфома – обезьяна любой болезни». В связи с наличием общих жалоб часто ошибочно устанавливаются неверные диагнозы, назначается симптоматическое лечение. В результате в гематологическую клинику пациент поступает лишь спустя время и уже в тяжелом состоянии, а диагноз устанавливается на поздней стадии, что ухудшает прогноз и течение заболевания, создает дополнительные терапевтические проблемы.

В типичном случае поражаются лимфатические узлы, их локализация крайне вариабельна и в незначительной степени зависит от варианта НХЛ. Симптомы болезни будут зависеть от расположения растущих лимфатических узлов. Довольно часто в опухолевый процесс вовлекаются селезенка и костный мозг. Поражение селезёнки проявляется тяжестью и дискомфортом в левой половине живота, вовлечение в процесс костного мозга можно заподозрить на основании анализа крови. Возможно поражение органов, не относящихся к лимфатической системе, например, желудок, легкие, головной мозг, молочная железа, яички, кости, кожа и т.д. при этом симптомы болезни будут соответствовать поражению органа. В этом случае речь идет о экстранодальном (=вне лимфатической системы) варианте НХЛ.

Диагноз

В настоящее время отличить один вариант лимфомы от другого возможно лишь при проведении комплексного иммуноморфологического исследования, подкрепленного в ряде случаев цитогенетическим и молекулярными анализами опухолевой ткани, взятой при биопсии. Выбор программы лечения, в том числе с применением новейших таргетных препаратов, также основывается на детальном изучении иммунологического и генетического портрета опухоли.

Обследование. См. раздел Лимфома Ходжкина.

Лечение неходжкинских лимфом

План лечения определяется в каждом случае индивидуально и зависит от иммуноморфологического варианта НХЛ, ее молекулярно-генетических особенностей, стадии заболевания, наличия факторов прогноза и общих симптомов.

Хирургический метод

В лечении лимфом практически не используется. С целью диагностики заболевания выполняется биопсия пораженного лимфатического узла или ткани.

«Наблюдай и жди»

При некоторых вариантах индолентных НХЛ, когда клинические проявления болезни минимальны, а состояние больного хорошее, лечение не начинается сразу после установления диагноза, пациент остается под наблюдением врача до наступления «симптомной» болезни. Такой подход возможен при фолликулярной лимфоме, лимфоме из клеток маргинальной зоны, при хроническом лимфолейкозе. Выжидательная тактика неприменима к агрессивным вариантам лимфом, когда лечение необходимо начинать сразу после установления диагноза.

Лекарственная терапия неходжкинских лимфом

Клетки лимфомы обычно обладают высокой чувствительностью к химиопрепаратам, причем тем более агрессивно ведет себя опухоль, тем, как правило, большей чувствительностью она обладает. Прогноз при НХЛ кардинально изменился за последние два десятилетия. Причиной тому стало развитие нового направления лекарственной терапии рака- таргетной, т.е. лечение с использованием препаратов направленного действия. Так, эффективность анти- CD20-антитела ритуксимаба при многих видах В-клеточных лимфом оказалась настолько высока, что время после начала применения препарата получило название «эра ритуксимаба».

Изучение иммунологических, биологических и функциональных свойств отдельных видов НХЛ привело к пониманию механизмов их возникновения и развития. Эти знания легли в основу создания самых современных программ лекарственного лечения каждого иммуноморфологического варианта лимфомы. Терапевтические программы сегодня – это, как правило, сочетание определенных режимов цитостатиков с новейшими таргетными препаратами. Использование указанных режимов позволяет достигать длительные и стойкие ремиссии даже при генерализованных стадиях лимфом.

Лучевая терапия неходжкинских лимфом

При лучевой терапии воздействие осуществляется непосредственно на пораженные лимфатические узлы и ткани организма, содержащие опухолевые клетки, которые чрезвычайно чувствительны к воздействию радиации. Индивидуальная программа лечения пациента обычно включает лекарственное лечение, которое проводится первым этапом и лучевую терапию обычно в качестве закрепляющего второго этапа.

В ряде случаев, после завершения двух этапов лечения пациенту назначается поддерживающеелечение, включающее в себя, как правило, таргетные иммунопрепараты.

Филиалы и отделения Центра, в которых лечат неходжкинскую лимфому

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России обладает всеми необходимыми технологиями лучевого, химиотерапевтического и хирургического лечения, включая расширенные и комбинированные операции. Все это позволяет выполнить необходимые этапы лечения в рамках одного Центра, что исключительно удобно для пациентов.

Отдел лекарственного лечения злокачественных новообразований МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Заведующая отделом, д.м.н. ФАЛАЛЕЕВА Наталья Александровна

8 (484) 399 – 31-30, г. Обнинск, Калужской области

Отдел лекарственного лечения опухолей МНИОИ имени П.А. Герцена –филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Заведующий отделом, д.м.н. ФЕДЕНКО Александр Александрович

Лимфома. Общая информация о заболевании и его лечении.

ЛИМФОМА

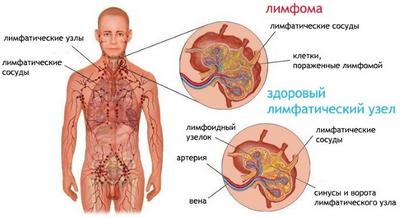

Лимфатическая система состоит из сосудов, которые формируют единую сеть, пронизывающую все внутренние органы. По этой сети течет бесцветная жидкость, которая называется лимфа. Одним из основных компонентов лимфы являются лимфоциты – клетки, которые продуцирует иммунная система. Другим звеном лимфатической системы являются лимфатические узлы (лимфоузлы), которые состоят из лимфоидной ткани. Именно в лимфоузлах формируются лимфоциты.

Все звенья лимфатической системы – лимфоузлы, сосуды, лимфа выполняют ряд важных функций, необходимых для жизнедеятельности человека:

Лимфома – это заболевание, в основе которого лежит поражение лимфатической системы.

При лимфоме начинается бесконтрольное деление лимфатических клеток, скопление которых формирует опухолевые новообразования. Другими словами, лимфома – это опухоль, образованная лимфоидной тканью, которая может находиться в лимфатическом узле или в любом органе, где есть лимфатические сосуды. Тип опухолей (строение, месторасположение), динамика (быстрота роста) и другие характеристики зависят от разновидности заболевания.

Причины возникновения лимфомы

Существует ряд предрасполагающих условий, которые не являются истиной причиной лимфомы, но создают благоприятную среду для развития и прогрессирования этой болезни:

Симптомы лимфомы:

При лимфоме боли чаще всего локализуются в следующих органах:

Существуют следующие специфические симптомы лимфомы:

Тремя важными симптомами при любой форме лимфомы являются повышенная температура, усиленная потливость и потеря веса.

Чаще остальных при лимфоме увеличиваются лимфатические узлы, расположенные в области шеи и на затылке. Нередко опухание лимфоузлов отмечается в подмышечной зоне, рядом с ключицами, в паху. Увеличение лимфоузлов может происходить в одной конкретной зоне (например, только на шее) или одновременно в нескольких местах (в паху и на затылке).

При лимфоме лимфатические узлы меняются до такой степени, что если они не прикрыты одеждой, то бросаются в глаза. При пальпации отмечается более плотная консистенция пораженных лимфоузлов. Они подвижны и, как правило, не спаяны с кожей и окружающими тканями. С прогрессированием заболевания увеличенные узлы, находящиеся рядом, соединяются, формируя крупные образования.

Иногда больные на начальных стадиях полагают, что лимфоузлы увеличиваются из-за воспалительного процесса и начинают принимать антибиотики и другие препараты против инфекции. Такие действия не приносят результата, так как опухолевидные образования такого типа не реагируют на противовоспалительные препараты.

Стадии лимфомы

Стадии лимфомы – это этапы развития опухолевидных образований. Каждая стадия обладает рядом специфических характеристик, а именно: возраст новообразования, уровень распространения опухолевого процесса и степень поражения организма. Именно поэтому определение стадии очень важно для выбора наиболее действенной тактики лечения. В медицинской практике различают 4 стадии лимфомы.

Первая, начальная стадия характеризуется поражением одного лимфатического узла или нескольких лимфоузлов, которые находятся в одной зоне (например, шейные лимфоузлы). Лимфома, которая начала свое развитие в органе (без поражения лимфоузла) – это также начальная стадия. Все лимфомы первой стадии являются локальными опухолями, то есть не имеют метастазов в другие органы, ткани.

Вторая стадия лимфомы определяется тогда, когда опухоль поражает 2 или больше лимфатических узлов, которые находятся по одну сторону от диафрагмы (мышцы, находящейся между грудной клеткой и брюшной полостью).

Лимфома третьей стадии – это вовлечение в патологический процесс 2 или более лимфатических узлов, расположенных по разную сторону от диафрагмы. К 3 стадии относятся лимфомы, поразившие одновременно селезенку и несколько лимфоузлов, расположенных с противоположных сторон по отношению к диафрагме.

Лимфома последней стадии относится к диссеминированной (массово распространенной) опухоли. О финальной стадии говорят в том случае, если опухолевый процесс затрагивает не один, а несколько органов, и при этом они находятся в отдалении от первичной локализации лимфомы.

Когда необходимо обратиться к врачу

Перед сдачей анализов нужно подготовиться. Человек за сутки до всех процедур исключает алкоголь и табак. Желудок должен быть пустым. Время последнего приема пищи – не менее 12 ч. Запрещено пить чай, соки (натуральные и покупные), разжевывать жевательную резинку. Допускается только употребление воды.

Еще одно важное условие – перед процедурами нельзя волноваться. Иногда предотвратить абсолютно все факторы, провоцирующие стресс, сложно. Самой частой причиной беспокойства является ожидание плохого результата анализов.

Если человек принимает какие-либо препараты, об этом следует сообщить врачу.

Если диагноз все же подтвердился, то следующий, к кому направляется пациент – это врач-онколог. После осмотра назначается терапия, диета и прогнозы на выздоровление.

Профилактика

С этой целью необходимо:

Методы лечения

Выживаемость при лимфоме зависит от стадии заболевания, корректности проводимого лечения, возраста больного и состояния его иммунной системы. Достижение продолжительной (не менее 5 лет) ремиссии (затихание симптомов) возможно в тех случаях, когда опухоль диагностирована на первой или второй стадии, и факторы риска полностью отсутствуют.

В целом, согласно статистике, успешные результаты лечения достигают в среднем от 70 процентов (при обнаружении опухоли на 2 стадии) до 90 процентов (при обнаружении болезни на 1 стадии) больных.

Вылечить лимфому возможно, если начать своевременное лечение, и обращать внимание на симптомы, как у взрослых, так и у детей. Однако все зависит от иммунной системы человека, его возраста и реакции на лечение. Своевременное обращение в онкологический центр значительно повышает вероятность полного выздоровления.

Диффузная В-крупноклеточная лимфома

Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДБККЛ) — самый распространенный вариант злокачественного заболевания крови у взрослых.

Причины развития ДБККЛ

Причины развития заболевания на сегодняшний день неизвестны. ДБККЛ может возникнуть первично, как самостоятельное заболевание, или трансформироваться из хронического лимфолейкоза/лимфомы из малых лимфоцитов, фолликулярной лимфомы, лимфомы из клеток маргинальной зоны.

В норме в костном мозге из стволовых клеток-предшественников образуются незрелые В-лимфоциты, которые выходят в кровь, устремляются в лимфатические узлы, миндалины, селезенку, лимфатические образования тонкой кишки, где происходит их дальнейшее созревание, деление, дифференцировка, приобретается способность продуцировать антитела. При ДБККЛ вышеперечисленные процессы нарушаются вследствие спонтанной мутации гена, который контролирует жизненный цикл В-лимфоцитов. В результате образуется злокачественная опухоль.

Симптомы

К возможным симптомам заболевания относятся:

Диагностика

Диагностика ДБККЛ включает:

Лечение диффузной В-крупноклеточной лимфомы

Золотым стандартом терапии ДБККЛ, согласно международным и отечественным рекомендациям, является химиотерапия по схеме R-CHOP и R-miniCHOP для людей >80 лет. Схема включает следующие препараты: ритуксимаб, преднизолон, циклофосфан, доксорубицин, винкристин. В некоторых случаях могут использоваться другие схемы химиотерапии (например R-DA-EPOCH), а также лучевая терапия в дополнение к лекарственному лечению. Решение принимает лечащий врач совместно с пациентом и его близкими, исходя из индивидуальных особенностей пациента и его заболевания.

После 2–3 курсов проводится контрольное обследование, которое включает физикальный осмотр, оценку результатов анализов крови, компьютерную томографию или ПЭТ/КТ, исследование костного мозга при наличии данных за его поражение в дебюте заболевания.

При своевременном выявлении и лечении заболевания прогноз обнадеживает: у 80 % пациентов сохраняется ремиссия через 5 лет после завершения лечения. Считается, что через 5 лет вероятность развития рецидива значительно снижается.

Факторы неблагоприятного прогноза на момент установления диагноза:

70 % успеха лечения полностью зависят от компетентности старшего и среднего медицинского персонала, но 30 % успеха — это поддержка близких, продуктивный контакт, взаимное доверие и понимание между врачом и пациентом, соблюдение рекомендаций, своевременное посещение доктора.

Как вылечить лимфому без химиотерапии

● В мире ежегодно 500,000 человек заболевают неходжкинскими лимфомами

● 40% пациентов с ранним рецидивом и рефрактерным течением диффузной В-крупноклеточной лимфомы имеют крайне неблагоприятный прогноз, а их выживаемость на стандартной химиотерапии составляет около 6 месяцев

● Впервые за 15 лет в России стал коммерчески доступным препарат для терапии рецидивирующей и рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы, который может повысить показатели выживаемости пациентов

«Несмотря на то, что лимфомы принято рассматривать отдельно от солидных опухолей из-за различного клинического течения, ответа на химиотерапию и прогноза, они являются злокачественными заболеваниями, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь пациента – подчеркивает д.м.н, профессор, зав. отделением химиотерапии гемобластозов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Гаяне Тумян. – В России регистрируется примерно 4-5 случаев неходжкинских лимфом на 100 тысяч населения».

В лечении лимфом 2021 год стал знаковым: с августа этого года, впервые за 15 лет в России стал коммерчески доступен препарат для терапии рецидивирующей и рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы, который может способствовать значительному увеличению выживаемости пациентов. А это значит, что у тысяч пациентов появился шанс на полноценную продолжительную жизнь.

О фолликулярной лимфоме (ФЛ)

Фолликулярная лимфома – распространенный тип медленно растущей неходжкинской лимфомы, которая развивается из В-клеток. Этиология ФЛ не выяснена. Риск развития ФЛ связывают с длительным лечением иммунодепрессантами и хромосомной аберрации: t (14:18). ФЛ занимает 2-е место в мире по встречаемости среди лимфом, составляя в среднем 20% от всех злокачественных лимфопролиферативных заболеваний взрослых. По данным различных источников, в западных странах заболеваемость ФЛ равна 5–7 на 100 тыс. населения. В США ежегодно этот диагноз устанавливается у 14 тыс. человек. Медиана возраста пациентов составляет 60 лет, соотношение мужчин и женщин приблизительно 1/1,7.

Для ФЛ в первую очередь характерно увеличение лимфатических узлов (ЛУ) – как периферических, так и висцеральных. ЛУ при ФЛ могут быть как одиночными, небольшими, эластической консистенции, так и в виде довольно крупных конгломератов. Других клинических симптомов может долго не быть. Со временем присоединяются симптомы интоксикации – слабость, потливость, снижение массы тела. Заболевание в основном характеризуется длительным вялотекущим течением, однако в некоторых случаях возможно агрессивное течение лимфомы.

ФЛ диагностируется на ранней стадии у каждого 5-го пациента. Для терапии ранних стадий используют лучевую терапию, на поздних – химиотерапию.

О диффузной В-крупноклеточной лимфоме (ДВКЛ)

[1] Taylor, Elizabeth J. (2000). Dorland’s Illustrated medical dictionary (29th ed.). Philadelphia: Saunders. p. 1038

[2] Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году. / Ред. А.Д. Каприн, В.В. Старинский, А.О. Шахзадова. – М., 2020. – С. 16–29.

[3] Бабичева Л.Г., Тумян Г.С., Кравченко С.К. Фолликулярная лимфома. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. Под ред. И.В.Поддубной, В.Г.Савченко. 2018; с. 43–52

[4] Клинические рекомендации по диагностике и лечению диффузной В-крупноклеточной лимфомы взрослых / Национальное гематологическое общество. Российское профессиональное общество онкогематологов. 2014.

[6] Sehn L and Gascoyne RD. Blood; 2015;125:22–32

[7] Cheson BD, et al. J Clin Oncol; 1999;17:1244

Современные подходы к терапии неходжкинских лимфом

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН

Н еходжкинские лимфомы (НХЛ) – это гетерогенная группа злокачественных лимфопролиферативных опухолей, отличающихся по биологическим свойствам, морфологическому строению, клиническим проявлениям, ответу на терапию и прогнозу. Традиционно в нашей стране для определения этой патологии использовался предложенный Р. Вирховым в середине прошлого века термин «лимфосаркомы», являющийся синонимом термина «неходжкинские лимфомы». Выделение различных вариантов НХЛ, основанное изначально только на морфологических особенностях опухолей, в настоящее время базируется на иммунофенотипических характеристиках опухолевых клеток и является комплексным, учитывающим клиническую картину и другие биологические особенности.

Пятилетняя выживаемость при НХЛ широко варьирует в зависимости от морфологического варианта опухоли: при В–клеточных лимфомах маргинальной зоны, MALT, фолликулярных она превышает 70%, что трактуется, как очень хороший прогноз, тогда как при Т–лимфобластных, периферических Т–клеточных НХЛ этот показатель ниже 30% [1].

НХЛ начинаются с появления одиночного опухолевого узла и распространяются путем лимфогенного и гематогенного метастазирования. Первичный опухолевый очаг может локализоваться в лимфатических узлах (нодальное поражение) или в других органах и тканях (экстранодальное поражение). Клинические проявления обусловлены расположением опухолевых очагов. Отмечается отчетливая разница в частоте поражения разных органов и тканей: медиастинальных лимфоузлов – 15–25% (реже, чем при лимфогрануломатозе), легких – 3–6%, селезенки – 30–40%, печени – 15–50%, костей – 5–15%, желудочно–кишечного тракта – 10–24%, костного мозга – 30–40%.

Клинический вариант заболевания с исходным локализованным поражением экстранодальных органов и тканей определяется, как первичная экстранодальная НХЛ. Частота поражения разных органов и тканей при этом неодинакова: наиболее часто изолированно вовлекается желудочно–кишечный тракт (24,3%), кольцо Пирогова–Вальдейера (19,4%), головной мозг (10%), значительно реже – молочная железа (2,0%), легкие, плевра (1,1%) [2].

Опухоли весьма разнообразны по прогнозу: к благоприятным вариантам (5–летняя выживаемость выше 60%) относятся первичные НХЛ желудочно–кишечного тракта, кольца Пирогова–Вальдейера, орбиты, слюнных желез, легких; в противоположность этому высокой злокачественностью течения отличаются первичные лимфомы яичка и яичников, костей, молочной железы, ЦНС.

На основании тщательного изучения всех проявлений НХЛ было установлено, что наиболее значимыми факторами неблагоприятного прогноза являются: возраст старше 60 лет, повышение уровня ЛДГ (2–хкратное и более), общее состояние больного, соответствующее 2–4 степени (ECOG), III–IV стадия болезни, наличие более одного экстранодального очага поражения, вовлечение костного мозга. Это было положено в основу Международного прогностического индекса – МПИ [3].

На основании количества имеющихся неблагоприятных факторов прогноза выделяют 4 степени риска раннего прогрессирования болезни:

• низкая – отсутствие или присутствие лишь одного неблагоприятного признака,

• низкая/промежуточная – наличие 2 факторов,

• промежуточная/высокая – наличие 3 факторов

• высокая – наличие 4 факторов.

Наличие двух и более факторов отчетливо отрицательно сказывается на прогнозе заболевания независимо от морфологического варианта опухоли. Именно это, в определенной мере, и объясняет условность принятого разделения НХЛ по степени злокачественности, так как прогноз существенно изменяется внутри одного варианта опухоли в зависимости от степени риска (например, при диффузной крупноклеточной В–клеточной НХЛ 5–летняя выживаемость при низкой степени риска равна 72%, а при высокой – 22%, значительно отличаясь от усредненного показателя – 45%).

Coiffier [4] убедительно продемонстрировал влияние на 5–летнюю выживаемость неблагоприятных факторов прогноза, отрицательное значение которых отмечается при всех морфологических вариантах НХЛ (табл. 1).

Определение группы риска не является в настоящее время стандартным критерием для выбора терапии, но предполагает возможность ее интенсификации на всех этапах развития болезни.

Разделение всех морфологических вариантов по степени злокачественности остается обоснованным требованием клиницистов. С момента публикации Рабочей Формулировки (1980 г.) осуществлялось деление всех вариантов НХЛ по трем степеням злокачественности – низкая, промежуточная, высокая. Вариабельность прогноза при НХЛ промежуточной степени легла в основу нового деления (1999 г.) неходжкинских лимфом по прогнозу, в котором выделяются опухоли с благоприятным прогнозом (низкая степень злокачественности), агрессивные и высокоагрессивные НХЛ (высокая степень злокачественности). «Агрессивные» НХЛ соответствуют привычному термину «НХЛ с промежуточным прогнозом». Такое деление значительно более полно отражает различные клинические варианты опухоли [5]. Для клиницистов истинное практическое значение имеет деление на благоприятные опухоли и высокоагрессивные, принципиально отличающиеся друг от друга.

Опухоли низкой степени злокачественности характеризуются медленным прогрессированием, длительной выживаемостью (годы), умеренной чувствительностью к химиотерапии и отсутствием возможности излечения при использовании стандартной химиотерапии. В эту группу включены следующие варианты НХЛ (в соответствии с REAL классификацией):

• фолликулярная НХЛ (I, II степени)

• диффузная лимфоцитарная НХЛ

• НХЛ маргинальной зоны:

а. MALT– экстранодальная

б. моноцитоидная – нодальная

• грибовидный микоз/синдром Сезари.

Значительных различий в выживаемости внутри этой группы не выявлено.

Высокоагрессивные лимфомы быстро прогрессируют, выживаемость составляет лишь месяцы, они умеренно– и высокочувствительны к химиотерапии и могут быть излечены стандартными методами химиотерапии. Однако внутри этой группы НХЛ выявляются весьма значимые различия в продолжительности жизни: 5–летняя выживаемость колеблется от 78% при анапластической крупноклеточной лимфоме до 14% при лимфоме зоны мантии, в то время как при диффузной В–крупноклеточной лимфоме и III степени фолликулярной лимфомы этот показатель равен 38% и 68% (соответственно). В эту группу включены следующие варианты:

• диффузная крупноклеточная НХЛ

• НХЛ Беркитта и Беркиттоподобные опухоли

• периферические Т–клеточные НХЛ

• анапластическая крупноклеточная НХЛ

Промежуточное положение занимают такие опухоли, как фолликулярные III степени и зоны мантии. Отнесение НХЛ зоны мантии к разным степеням злокачественности (промежуточной или высокой), встречающееся в современной литературе, объясняется недостаточным клиническим опытом, этапом набора информации, обобщение которой позволит более точно определить положение этого варианта НХЛ. В целом отнесение к этой группе конкретных вариантов лимфом затруднено из–за большого разнообразия характеризующих их параметров.

Для лечения НХЛ применяются все виды противоопухолевой терапии. Основными факторами, влияющими на выбор терапевтической тактики, являются: распространенность процесса (клиническая стадия – I–II или III–IV), морфологический вариант опухоли, первичная или преимущественная локализация опухолевого поражения, факторы прогноза.

Хирургическое лечение используется с наименьшей частотой. Основным показанием являются первичные одиночные опухоли желудочно–кишечного тракта. Спленэктомия выполняется редко, обычно с целью коррекции гематологических показателей при выраженном гиперспленизме (что нередко сочетается со специфическим поражением селезенки).

Лучевая терапия является высокоэффективным методом лечения НХЛ, может использоваться на всех этапах болезни, хотя возможности ее неодинаковы. В качестве самостоятельного метода лечения применяется редко, но с успехом сочетается с другими лечебными воздействиями, особенно химиотерапией. Большое распространение получила комбинированная (химио–лучевая) терапия начальных (I–IIА) стадий НХЛ.

При этом оказалось, что комбинированная терапия высоко эффективна при любом морфологическом варианте НХЛ: частота полной ремиссии (ПР) превышает 90%, 5–7 летняя безрецидивная выживаемость составляет 63%–82% [6, 7]. Результаты несколько лучше при I стадии и опухолях низкой степени злокачественности.

При большинстве клинических проявлений НХЛ основным лечебным мероприятием является химиотерапия – как в виде самостоятельного метода, так и в сочетании с другими терапевтическими подходами.

Продолжительность жизни больных НХЛ высокой степени злокачественности находится в прямой зависимости от результатов лечения: 5–летняя выживаемость при достижении полной ремиссии составляет 50%, в то время как при частичной ремиссии она равна лишь 15%. Это обусловливает необходимость проведения активной интенсивной терапии при НХЛ высокой степени злокачественности сразу с момента установления диагноза с целью достижения максимального эффекта – полной ремиссии. При лимфомах низкой степени злокачественности менее выражена зависимость продолжительности жизни от эффективности лечения: 5–летняя выживаемость превышает 80% независимо от достижения полных или частичных ремиссий.

Комбинированная химио–лучевая терапия III стадий не превосходит по результатам одну химиотерапию, а при IV стадиях малоэффективна, т.к. облучение отдельных доступных зон носит паллиативный характер. Основным методом лечения распространенных форм НХЛ является химиотерапия, интенсивность которой зависит от степени злокачественности опухоли и клинических проявлений.

НХЛ низкой степени злокачественности

Наиболее распространенным вариантом НХЛ низкой степени злокачественности являются фолликулярные опухоли (I, II степени). Большое разнообразие терапевтических воздействий (монохимиотерапия, полихимиотерапия, использование моноклональных антител и альфа–интерферона, противоопухолевых вакцин, аутологичной и аллогенной трансплантации костного мозга – ТКМ) и их умеренная эффективность доказывают, что пока не найден наилучший терапевтический метод. Несмотря на различные модификации терапии, за последние 40 лет не удалось принципиально изменить результативность лечения [8].

При медленно прогрессирующих опухолях в течение длительного времени может с успехом использоваться монохимиотерапия, преимущественно алкилирующими препаратами. При умеренном увеличении лимфатических узлов и лимфоидной инфильтрации костного мозга, не сопровождающейся анемией и тромбоцитопенией, монохимиотерапия эффективна более чем у 80% больных; частота полных ремиссий варьирует от 25 до 60%. Препаратами первой линии являются лейкеран и циклофосфан.

I степень фолликулярной НХЛ при наличии таких клинических проявлений, как большие размеры опухолевых масс, сдавление жизненно важных органов с нарушением их функции, тенденция к быстрому увеличению опухолевых образований, выраженная лимфоидная инфильтрация костного мозга (>50%) и II степень фолликулярной лимфомы, независимо от выраженности клинических проявлений, являются показанием к использованию полихимиотерапии в качестве I линии лечения. Наибольшее распространение получили схемы LVPP и COP; схеме СОР следует отдавать предпочтение при исходной тромбоцитопении.

Однако общая тенденция лечения лимфом низкой степени злокачественности в последнее время заключается в интенсификации I линии терапии. Это основано на возможности достижения у большего числа больных полных и более продолжительных ремиссий. Первые полные ремиссии на 2 года превосходят последующие по длительности. Достижение первой ПР путем использования полихимиотерапии с антрациклинами обеспечивает 3–х летнюю медиану безрецидивной выживаемости; следует обратить особое внимание на то, что у 1/6 больных полная ремиссия может сохраняться более 10 лет [10]. Поэтому наибольшее распространение получило применение схемы СНОР и ее вариантов в качестве I линии терапии.

Все шире в схемах полихимиотерапии в последнее время стали использоваться при лимфомах низкой степени злокачественности митоксантрон и флюдарабин. В качестве I линии терапии больных с благоприятным прогнозом наибольшее распространение получила комбинация МСР (митоксантрон – 14 мг/м 2 однократно в первый день, лейкеран – 6 мг/м 2 с 1–го по 10 день и преднизолон – 25 мг/м 2 с 1–го по 10 день), которая все чаще заменяет схему СОР. При наличии неблагоприятных факторов прогноза на первом этапе индукционной терапии используются комбинации МАР (митоксантрон, цитарабин, преднизолон), OPEN (винкристин, преднизолон, этопозид, новантрон), NOPP (новантрон, винкристин, натулан, преднизолон), MVLP (митоксантрон, тенипозид, лейкеран, преднизолон). Приведенные принципы используются при всех вариантах НХЛ низкой степени злокачественности.

При выявлении резистентности к адекватной терапии I линии и лечении рецидива целесообразно применение полихимиотерапии, стандартно используемой при лимфомах высокой степени злокачественности – схема СНОР, ее варианты и другие комбинации цитостатиков. Однако возможности повторного лечения фолликулярной лимфомы неодинаковы: лечение I рецидива уступает по эффективности терапии первичных больных (длительность ремиссии в 3 раза меньше, а выживаемость в 2 раза короче): после индукционной терапии лейкераном или СОР (CVP) результативность терапии I рецидива на 20% выше, чем последующих; а ремиссия в 2 раза продолжительней (табл. 2) [12].

Обсуждается целесообразность использования пуриновых производных в качестве терапии II линии (в частности, наибольший опыт накоплен в отношении Флюдары). Перспективность применения флюдарабина при III–IV стадиях НХЛ низкой степени злокачественности не вызывает сомнений. Эффективность препарата неодинакова при применении на разных этапах болезни: при рецидиве заболевания и у рефрактерных к I линии терапии пациентов она составляет 40% (30–71%) при частоте полных ремиссий 11% (4%–12%); использование же препарата в качестве I линии у нелеченных больных более результативно: общий эффект – 59% (44–87%) при двукратном увеличении частоты ПР – 22% (9–50%). Обнадеживающими можно считать предварительные данные об использовании у рефрактерных больных сочетания флюдарабина и митоксантрона (при результативности выше 90% ПР отмечены в 56–67%). Комбинация FМD (флюдара – 25 мг/м 2 три дня, митоксантрон – 10 мг/м 2 в 1 день, дексаметазон – 5 дней) позволяет достичь ПР у 43–47%, частичные ремиссии (ЧР) – 29–47%; следует подчеркнуть, что при достижении ПР в 82% обнаружены молекулярные ремиссии и в 84% ПР сохранялись в течение 2 лет. Неблагоприятным фактором является наличие больших опухолевых масс. Учитывая спектр токсических проявлений Флюдары, следует отдавать предпочтение назначению ее больным моложе 60 лет. У больных с высоким риском раннего прогрессирования (наличие одновременно более 3 неблагоприятных факторов прогноза) полихимиотерапия с включением Флюдары может привести к элиминации опухолевого клона с t(14; 18).

Значительно менее изучены возможности пентостатина (DCF) и кладрибина (2 Cda) при НХЛ. В качестве схем II линии терапии рефрактерных больных и лечения ранних рецидивов следует также использовать комбинации с митоксантроном (CEMP, CEPP(B), MEPD, MIV, N–BECOP, VEMP) и стандартные схемы I и II линии терапии НХЛ высокой степени злокачественности.

Менее изучена, но, бесспорно, весьма перспективна терапия моноклональными антителами (МКА). С момента первых исследований П. Эрлиха в области иммунологии (1900 г.) до разработки технологии получения МКА (Kohler, Milstein, 1975) прошло более семи десятилетий, и только в 1984 году после идентификации Nadler CD20 (1980) появилась реальная возможность антиидиопатической терапии МКА В–клеточных НХЛ. Последующее развитие этого направления позволяет в настоящее время констатировать наличие МКА, объектом воздействия которых являются все характерные для В–клеточных НХЛ низкой степени злокачественности кластеры дифференцировки. Первым анти–CD20 МКА стал Rituximab (торговое название – Mabthera), который был зарегистрирован в США в конце 1997 г., как первый МКА для лечения рака.

Более 90% В–клеточных НХЛ экспрессируют CD20, который присутствует на нормальных и злокачественных пре–B и зрелых В–клетках, но не обнаружен на гемопоэтических стволовых клетках, про–В–клетках и нормальных плазматических клетках. Терапия анти–CD20 МКА – это лечебное воздействие, обладающее уникальным механизмом действия: прямая индукция апоптоза и усиление комплемент– и антителозависимой цитотоксичности, тумороспецифичность и способность снижать токсичность лечебного средства относительно клеток «хозяина».

Основными показаниями к использованию мабтера являются НХЛ низкой степени злокачественности: монотерапия рефрактерных опухолей и рецидива болезни при неблагоприятном прогнозе (большие опухолевые массы, развитие рецидива после АТКМ): эффективность 50% (ПР – 4%, ЧР – 44%), медиана безрецидивного периода – почти год (11,8 мес) (результаты III фазы исследования). Эти возможности уже подтверждены отечественным опытом: мабтера в режиме монотерапии оказалась достаточно результативной: общий эффект – 48% (ПР – 22%, ЧР – 26%) [27].

Накоплен опыт использования мабтера для лечения рецидивов после Salvage–терапии, применения в сочетании с высокодозной химиотерапией с ТКМ (в период подготовки с целью биологической очистки, на завершающем этапе – для воздействия на резидуальную болезнь), апробирована монотерапия мабтера в качестве I линии фолликуляроной НХЛ, при резистентных формах лептоменингеальных поражений ЦНС, при НХЛ высокой степени злокачественности в сочетании с СНОР, при болезни Вальденстрема.

Интересны сведения об использовании мабтера в сочетании с режимом СНОР – схема R–СНОР. M. Czuczman показал реальный шанс повышения эффективности до 100% (ПР – 63%, медиана ПР – 20 мес) при использовании схемы R–СНОР в I линии фолликулярной НХЛ с неблагоприятными факторами прогноза. Но еще более впечатляющими являются результаты исследования GELA, наглядно демонстрирующие, что мабтера перспективна не только для зрелоклеточных НХЛ; добавление мабтеры к схеме СНОР (в виде однократного введения в стандартной дозе 375 мг/м 2 при проведении каждого курса) достоверно увеличило эффективность «золотого стандарта» НХЛ высокой степени злокачественности у пожилых больных: сравнение схемы СНОР и R–СНОР у 328 больных (более половины в возрасте более 70 лет) показало увеличение общей эффективности до 82% по сравнению с 66%, а частоты ПР до 76% против 60%. Расширение терапевтических возможностей сочеталось со снижением летальности в группе R–СНОР (5% по сравнению с 7%). Это убеждает в правильности обоснованно сложившегося мнения о том, что Мабтера способна увеличивать толерантность к химиотерапии даже при интенсифицированных режимах. Свидетельством тому является использование препарата при почечной дисфункции, у пожилых больных. Отсутствие привычной миелосупрессии сделало возможным использовать Мабтера не только при тромбоцитопении, но и с целью лечения индуцированного флюдарабином, в частности, снижения количества тромбоцитов. Лечебная доза – 375 мг/м 2 ; препарат вводится в виде 4–часовой в/в инфузии один раз в неделю на протяжении не менее 4 недель.

НХЛ высокой степени злокачественности

Клиническими особенностями НХЛ высокой степени злокачественности является быстрый рост опухолевых образований и склонность к раннему прогрессированию. Основным лечебным подходом при III–IV стадиях является полихимиотерапия. При агрессивных диффузных крупноклеточных В–клеточных НХЛ отмечен высокий уровень экспрессии гена множественной лекарственной устойчивости, который выявляется у 10–20% первичных больных и в 50–70% при развитии рецидива. Поскольку задачей лечения является достижение полной ремиссии, использование монохимиотерапии (высокие дозы циклофосфана – 40–45 мг/кг или мелфалана – 1,0–1,5 мг/кг) допустимо лишь в тех случаях, когда есть противопоказания к стандартной адекватной полихимиотерапии.

Первой линией терапии диссеминированных НХЛ высокой степени злокачественности является схема СНОР (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, преднизолон), признанная «золотым стандартом»: при общей эффективности выше 80% частота полных ремиссий равна 50–55%. Наиболее чувствительна диффузная крупноклеточная лимфома (частота ПР – 58–62%). Двухлетнее безрецидивное течение отмечается у 70–80% больных [13]; анализ отдаленных результатов (сроки наблюдения 14 лет и более) показал, что 32% первичных больных могут быть излечены [14]. С другой стороны, было установлено, что рецидивы возникают с уменьшающейся частотой на протяжении первых 7 лет, а результативность находится в прямой зависимости от возраста: частота ПР и медиана выживаемости значительно ниже у лиц старше 60 лет (37% и 16 мес) по сравнению с больными моложе 40 лет (65% и 101 мес) [15]. Это послужило основанием для разработки и сравнительной оценки более интенсивных терапевтических подходов на этапе первой линии индукционной терапии.

Токсичность высокодозной СНОР–терапии требует оправданности ее использования, а строго выверенных показаний к ее применению в качестве I линии терапии пока не выработано. Наиболее убедительными показаниями следует считать наличие одновременно нескольких неблагоприятных факторов прогноза, так как анализируя эффективность стандартной химиотерапии I линии у 2031 больного, Shipp M.F. (1993) установил снижение частоты ПР и 5–летней выживаемости более чем на 30% при наличии у больных в момент начала лечения 3 и более неблагоприятных факторов прогноза (табл. 3) [16].

Попытка улучшения эффективности СНОР осуществлялась и за счет замены доксорубицина на другие цитостатические агенты. Установлено, что в целом, в качестве I линии это нецелесообразно; однако использование схемы CIOP (циклофосфан, идарубицин, винкристин, преднизолон) рекомендуется пожилым больным на первом этапе лечения (равная эффективность сочетается с меньшей кардиотоксичностью), а комбинацию СNOP (замена доксорубицина на митоксантрон) следует использовать в качестве II линии терапии (она не обладает перекрестной резистентностью с СНОР и переносима в любом возрасте). Разработана 2–недельная модификация СНОР для лиц пожилого возраста (старше 70 лет) с заменой адриамицина на фарморубицин [17]: циклофосфан по 500 мг + фарморубицин (эпирубицин) 30 мг + винкристин 1 мг + декортин 120 мг – в 1, 8, 15 дни

Однако исторически события развивались по–другому. Вслед за внедрением схемы СНОР появился опыт использования режимов второго поколения – М–ВАСОД (высокая доза метотрексата с лейковорином, блеомицин, адриамицин, циклофосфамид, онковин, дексаметазон), предложенный в 1975 году и третьего поколения – proMACE–MOPP, proMACE–cytaBOM и MACOP–B.

Высокая токсичность первоначальной модификации M–BACOD за счет высокой дозы метотрексата (3000 мг/м 2 ) потребовала перехода на использование его в средних дозах (200 мг/м 2 ) – схема m–BACOD. Применение m–BACOD позволило достичь ПР в 61%, у 76% больных медиана безрецидивного течения составила 3,6 лет. Расчетная 1, 3 и 5–летняя выживаемость равна 80%, 63% и 60%, соответственно [18]. При достижении ПР 5–летний безрецидивный период отмечен у большинства пациентов – 74%. Основными проявлениями токсичности были мукозиты (44%) и пульмониты (18%) при очень высокой токсичности в целом (97%). Фатальная токсичность составила 8% и была обусловлена прогрессирующим блеомициновым пульмональным фиброзом и сепсисом в период длительной нейтропении. Безусловно положительным фактором было снижение риска развития рецидивов с поражением ЦНС при исходном вовлечении костного мозга; поражение костного мозга значительно ухудшало результаты – 3–летняя выживаемость в 2 раза меньше (29% по сравнению с 61% при интактном костном мозге); обращало на себя внимание и то, что не удалось уменьшить число ранних рецидивов (в первые два года) [19]. Другим направлением было совершенствование комбинации pro–MACE (циклофосфан, адриамицин, этопозид, преднизолон, высокая доза метотрексата) за счет добавления схемы МОРР или компонента cyta–BOM (цитарабин, блеомицин, винкристин, метотрексат) [20], основанное на развитии гипотезы Goldie– Coldman о преодолении резистентности при увеличении количеcтва используемых противоопухолевых агентов. МОРР использовался в качестве консолидации после нескольких (3 или 4) месяцев лечения. Схема proMACE–cytaBOM обладала большей интенсивностью (на 25% превосходя proMACE–МОРР) [21] и результативностью: частота ПР колебалась от 65 до 80%, 50% больных не имели признаков заболевания в течение трех лет [22]. Фатальная токсичность составила 8%. Группа канадских исследователей предложила комбинацию МАСОР–В – непрерывное 12–недельное лечение, включающее доксорубицин, циклофосфан, винкристин, блеомицин и умеренные дозы метотрексата с фолиниевой кислотой [23]: ПР отмечены в 84%, 3–летняя выживаемость – 67%, 8–летняя выживаемость – 62%, а 8–летняя безрецидивная выживаемость составила 52%. Однако основной трудностью терапии стала высокая частота мукозитов (50–75%); тяжелые инфекционные осложнения встречались у 11% больных, а токсическая летальность – у 6–7% [24, 25]. Таким образом, создание и использование схем второго и третьего поколения продемонстрировало возможность увеличения эффективности при одновременном отчетливом увеличении токсичности. Это потребовало целенаправленного сравнительного изучения в рандомизированных исследованиях эффективности схем второго и третьего поколения со схемой СНОР, итогом которых явилось заключение о целесообразности применения в качестве I линии терапии диффузной крупноклеточной и иммунобластной НХЛ схемы СНОР (равноценной по эффективности и менее токсичной) и использования многокомпонентных режимов второго и третьего поколения на II и последующих этапах лечения (табл. 4) [26].

Для повторного лечения предложен также ряд схем полихимиотерапии, включающих препараты, которые редко применяются на первых этапах лечения: цитозар (HOAP–Bleo, MAP, PAC), цисплатин (CEMP, MEPD, PEB), ифосфамид (VIM, MIV), метил–гаг (MIME, VIMMM), этопозид и митоксантрон (CEPP[B], OPEN, VEMP, BACOD–E). Эти комбинации могут использоваться в высоких и повышенных дозах (ASAP, ESAP, DHAP). Эффективны и схемы с аспарагиназой – LOP, LOAP. Они бесспорно перспективны при лейкемической трансформации костного мозга по типу ОЛЛ, но кроме того, оказывают заметное положительное действие при рецидивах распространенных диффузных крупноклеточных НХЛ.

Эффективность повторного лечения заметно ниже первичного. Она зависит во многом от результатов предыдущей терапии, срока наступления, длительности и полноты ремиссии. При рецидивах, особенно первых, можно получить повторные ремиссии у 70–80% пациентов, из них у 30–35% – полные. В противоположность этому преодолеть первичную резистентность довольно трудно: ремиссии удается получить лишь у 1/3 больных и из них лишь в 8–10% – полные. Безусловно прогностически более благоприятным является первый рецидив, результаты лечения отчетливо лучше, но зависят от срока его наступления: терапия раннего рецидива (развившегося в первые 6 мес) значительно менее результативна по сравнению с лечебными возможностями «позднего» рецидива (выявленного спустя 1 год и более после завершения терапии). При позднем рецидиве допустима попытка использования лечения, оказавшего длительный положительный эффект; напротив, ранний рецидив всегда диктует необходимость смены терапии. На результативность повторного лечения оказывает влияние и эффективность предшествующей терапии. T. Philip показал отчетливую разницу в эффективности лечения рецидива, развившегося после завершения эффективного лечения (ПР или ЧР) и возникшего на фоне продолжающейся терапии – общая эффективность составила 62% у чувствительных больных по сравнению с 22% при резистентности. А в работах Г.В. Кругловой (1997 г.) установлено, что более чувствительными являются локальный рецидив и рецидив с возобновлением роста ранее выявляемых опухолей по сравнению с появлением новых очагов поражения.

Еще большую проблему составляет терапия 2–го, 3–го рецидивов и первично–рефрактерных больных. Для этой категории пациентов применение стандартных доз противоопухолевых агентов бесперспективно и целесообразна интенсификация режимов, т.е. использование интенсивной терапии спасения (Salvage–Therapy). Опыт ее использования в нашей стране, к сожалению, невелик, в то время как по международным меркам стандартная терапия в этих клинических случаях считается паллиативной, используется с частотой не более 20%, а основным видом помощи является высокодозная химиотерапия. Однако при этом необходима правильная трактовка понятия первичной рефрактерности и резистентного и чувствительного рецидива. Отсутствие ответа на общепринятую адекватную терапию I и II линии позволяет говорить о первичной резистентности опухоли. Клинические признаки первичной резистентности: уменьшение опухолевых проявлений менее чем на 50%, сохранение размеров опухолевых узлов, увеличение опухолевых образований, появление новых опухолевых проявлений болезни, уменьшение размеров опухолевых образований на срок менее 1 месяца, отмечаемые в процессе проведения адекватной терапии. Достижение ЧР или ПР на фоне проведения общепринятой терапии означает наличие у больного чувствительного рецидива, а отсутствие эффекта – нечувствительного возврата болезни. Неэффективность повторного лечения означает наличие вторичной резистентности.

Современная лекарственная терапия – это эффективный арсенал помощи больным, страдающим неходжкинскими лимфомами. Выбор правильной лечебной тактики должен осуществляться профессионалом–онкогематологом с учетом всех параметров, характеризующих заболевание на разных этапах его развития.

1. Armitage J. Lymphomas, Edited by G. Canellos, T.A. Lister, J.L. Sklar – 1 st ed., W.B. Saunders Company, 1998, pp. 439–449.

2. Sutcliffe S., Gospodarowicz M. Localized extranodal lymphomas. In Keating A., Armitage A., Burnett J. Newland A [eds]: Haematological Oncology, Cambridge, Cambridge – Medical Reviews, 1992, pp. 189–222

3. Shipp M.A., 1993 N. Engl. J. Med. 1993; 329:987

5. Hiddemann W., Ann. Onc., 1999, 10 (sup. 3): abs. 016

6. Круглова Г.В., Финогенова И.А. Новое в онкологии,сборник научных трудов под. ред. И.В. Поддубной, Н.А. Огнерубова, выпуск 2, Воронежский университет, 1997, стр. 6–11

7. Jones S.E., Fuks Z., Bull M. et al., Cancer 1973; 31:806

8. Armitage J. Lymphomas, Edited by G. Canellos, T.A. Lister, J.L. Sklar – 1 st ed., W.B. Saunders Company, 1998, pp. 439–449.

9. Aviles А., Duque G. Leukemia and Lymphoma, 1996; 20(5–6): 495–499.

10. Unterhalt M., Herrmann R., Nahler V., et al., Blood, 1996; 86(10): А–1744, 439а.

11. Hagenbeek A., Carde P., J. Clin. Oncol., 1998; 16(1): 41–47.

12. Weisdorf D.J., Andersen J.W., Glick J.H. et al. J. of Clin. Oncology 1992; 10(6):942–947

13. DeVita V.T., Canellos G.P., Chabnes B. et al., Lancet, 1975; 1:248

14. Coltman C.A., Dahlberg S., Jones S.E. Excerpta Medica, 1988; pp. 194–202

15. Diette K.M., Caro W.A., Roenigk H.H. J. Am. Acad. Dermatol., 1984; 10:896

16. Shipp M.A., 1993 N. Engl. J. Med. 1993; 329:987

17. Cavalli F. Proc. ASCO, 1995, abs. 714

18. Gaynor E.R., Ficher R.I., Lymphomas, Edited by G. Canellos, T.A. Lister, J.L. Sklar – 1 st ed., W.B. Saunders Company, 1998, pp. 399–413

19. Dana B.W., Dahlberg S., Miller T. et al., J. Clin. Oncology, 1990; 8:1155

20. Fisher R.T., DeVita V.T., Hubbard S.M. et al., Ann. Intern. Med., 1983; 98:304

21. Longo D.L., DeVita V.T., Duffey P.L. J. Clin. Oncol., 1991; 9:25

22. Miller T.P., Dahlberg S., Jones S.E. et al., Proc. Am. Soc. Clin. Oncol., 1987; 6:197a

23. Connors J.M., Klimo P. Semin. Hematol., 1988; 25:41

24. O`Reilly S.E., Hoskins P., Klimo P. Ann. Oncol. 1991; 2:17

25. Weick J.K., Dahlberg S., Fisher R.I. et al., J. Clin. Oncol., 1991; 8:748

26. Fisher R.T., DeVita V.T., Hubbard S.M. et al., Ann. Intern. Med., 1983; 98:304