Как вымачивать иву для плетения

Как вымачивать иву для плетения

§ 13. Обработка сырья для плетения

Окорка прутьев. Процесс очистки прутьев от коры называется окоркой. Кора с ивовых прутьев, срезанных в период сокодвижения, снимается очень легко. Прутья, срезанные в другое время, перед окоркой требуют специальной дополнительной обработки, которую проводят холодным и горячим способами.

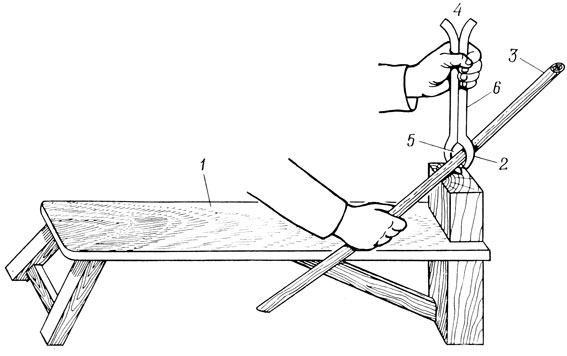

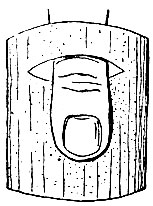

Рис. 51. Процесс ручной окорки прута

После пропарки и небольшой выдержки в теплой и влажной парильной камере прутья помещают в чаи с холодной водой. От продолжительности нахождения прута в воде зависит его цвет после окорки. Длительная мочка вызывает потемнение прута. Качественный прут получают, если его окоряют не позже, чем через 2 ч после пропарки. Нельзя задерживать окорку до следующего дня, так как прут сохнет и темнеет, окорка затрудняется и ухудшается качество прута.

Ручная окорка прутьев заключается в следующем. На торце передней стенки скамейки 1 (рис. 51) винтовой нарезкой закрепляют щемилку 2. Щемилку нужно установить так, чтобы отверстие ее было не перпендикулярно к доске сидения, а под углом с отклонением правой стороны вперед, а левой назад. При таком расположении удобнее протягивать прут через отверстие щемилки. Скамейку нужно установить в удобном для рабочего месте. С правой стороны скамейки (по отношению к рабочему, сидящему лицом к щемилке) уложить пруты, подготовленные к окорке. Рабочий, сидя на скамейке, берет прут 3 и через паз 4 разжатых стержней щемилки закладывает его в круглое отверстие 5.

При первой операции прут нужно заложить комлевым концом вперед и пропустить через щемилку несколько больше половины прута. Затем левой рукой сжать стержни 6 щемилки настолько, чтобы кромки ее отверстия хорошо сдавили кору прута. Правой рукой крепко взять за вершинный конец ближе к щемилке и рывком протянуть весь комлевый конец прута через сжатое отверстие щемилки. При этом кора отстает от древесины. Так же продергивается и вершинная сторона прута. Висящие ленты коры нужно сорвать с прута рукой, а оставшиеся частицы отделить ножом.

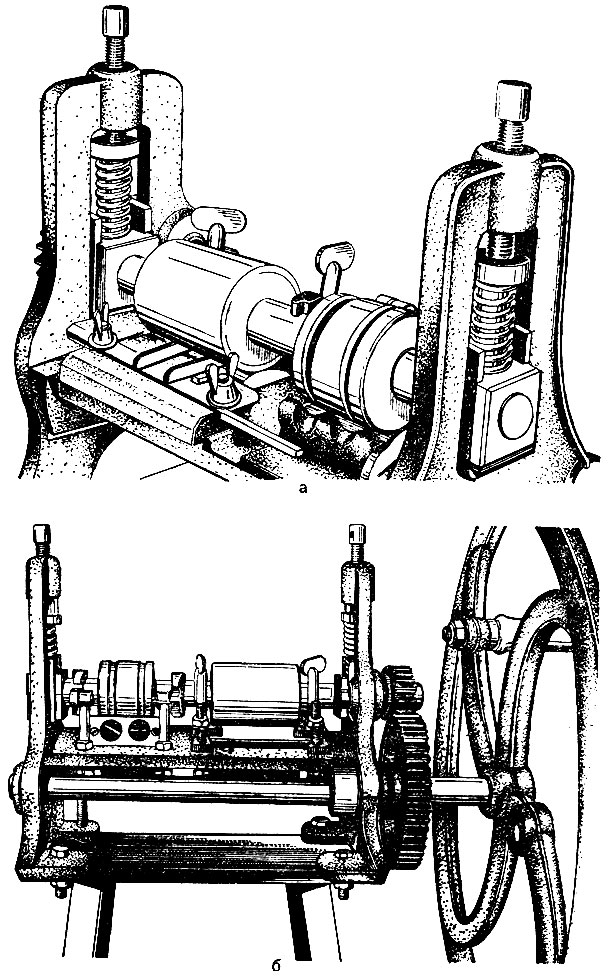

Механизированную окорку проводят на специальных станках. Лучшим станком для механизированной окорки прута является станок барабанного типа (см. рис. 37). Барабан вращается по отношению к рабочему месту снизу вверх, как показано стрелкой. Рабочий берет в руки горсть прутьев и сверху проводит их через прорезь между кожухом и козырьком на гребенки барабанных щемилок, которые захватывают прутья. Протягивая их к себе, щемилки срывают с них кору. Затем вытащенные из барабана прутья берут руками за окоренные концы, а неокоренные подают в барабан с таким расчетом, чтобы гребенки щемилок сначала захватили их в местах, где закончен срыв коры первых концов. Протягиванием вторых концов прутьев к себе заканчивают полную очистку их от коры.

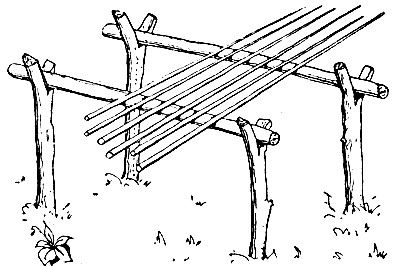

Сушка окоренных прутьев. Окоренные прутья немедленно высушивают. Оставленные после окорки непросушенные прутья быстро теряют свою ценность. Они темнеют, покрываются плесенью, получают некрасивую пятнистую поверхность и загнивают. Нельзя складывать окоренные невысушенные прутья кучами, так как они покрываются пятнами. В летнее время года прутья сушат на открытом воздухе. Для сушки их расстилают на жердевых настилах или ставят к жердевым перекладинам. Сушка на земле вызывает плесень, изменение цвета и ухудшение качества прута.

Во время сушки прутья необходимо оберегать от дождя. Небольшой, непродолжительный дождь прутьям не повредит, но от длительных дождей прутья темнеют, покрываются плесенью и пятнами. В дождливую погоду прутья сушат под навесами. Высушенные под навесами или в других закрытых, хотя и проветриваемых, помещениях прутья не имеют того красивого белого цвета, какой они приобретают при сушке на солнце. Кроме того, они недостаточно просыхают и позднее покрываются пятнами. Поэтому, как только пройдут дожди, прутья выносят для сушки на солнце. Пожелтевшие, потемневшие или покрытые пятнами прутья для плетения употребляют в окрашенном виде.

Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении сложенными в штабеля. В штабелях для вентиляции нужно оставлять небольшие пустые промежутки. Для этого ряды пучков перекладывают жердочками или кладут на специальные жердевые настилы.

Строжка прутьевых лент. Прутьевые ленты строгают из шин особым строгальным инструментом, называемым шофом. Кроме того, ленты по плоскости и кромке строгают на станке (см. рис. 40), причем обрабатывают на станке предварительно расколотую лозу.

Перед строжкой шины вымачивают в воде. Для ускорения работы шины кладут с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут шину за вершинный конец и вставляют в шоф между ножом и дощечкой так, чтобы выстругиваемая поверхность шины касалась острия ножа. Правой рукой тянут шину к себе. Протягивая шину указательным пальцем левой руки, слегка прижимают ее сверху. Чтобы не поранить палец поверхностью шины, на него нужно надеть небольшой кусочек кожи с разрезом. Протягивая шину через шоф несколько раз, получают ленту желаемой толщины от 0,3 до 0,5 мм, затем ее выстругивают по ширине на шмоле.

Вымачивание окоренных прутьев и лент. Окоренные прутья и ленты перед плетением отмачивают в специальных баках или корытах. Если прутья ломаются, их снова необходимо некоторое время мочить. Высыхающие во время работы прутья и ленты смачивают мокрой тряпкой.

Окоренные прутья и палки лучше вымачивать не сразу, а в несколько приемов, так как от продолжительного пребывания в воде они чернеют. По окончании работы оставшиеся неиспользованными вымоченные прутья и палки не связывают в пучки, а кладут свободно. Перед работой их снова вымачивают, пока они не достигнут необходимой гибкости.

Подготовка лозы

Хочу немного поделится с вами информацией, как происходит заготовка лозы для плетения мебели, корзин.

Началом плетения принято считать заготовку материала. Скажем сразу, что эта работа трудоемкая и не очень увлекательная. Придется набраться терпения и заготовить достаточное количество сырья с тем, чтобы его хватило не менее чем на год работы, то есть до следующего сезона заготовки.

Практически прутья можно заготовлять круглый год, кроме июня и июля, когда прошлогодние молодые побеги только начинают куститься, а прутья текущего года еще не созрели (в этот период они рыхлые и травянистые). Самое лучшее время заготовки лозы для средней полосы — конец августа, когда прутья уже созрели и сокодвижение в них начинает замедляться. Августовские прутья легко очищаются от коры и раскалываются.

Для плетения наиболее пригодны молодые побеги кустарниковой ивы, в изобилии растущие по берегам рек, прудов и болот. Род ив многочислен: красноцветник (тальник), козья ива (верба), лавроволистная (ракитник), миндальная и др.

При простейшем плетении также используются и молодые прутья черемухи, рябины, тополя, крушины. Главное, чтобы прутья тех или иных деревьев можно было расщепить.

Подходят для плетения также расщепленный орешник, колотый бамбук, корни деревьев и кустарников, фанеровка, лыко и т. д.

Удобно заготовлять прутья древовидной ивы с так называемых безвершин-ников, то есть деревьев, у которых были срезаны вершины.

Сбору лозы для плетения целесообразно посвятить несколько свободных дней, используя прогулки. Учтите, чтс нарезанные прутья следует в течение 2—3 ч очистить и расколоть, не дав им высохнуть. Отстрагивание (выравнивание) шин можно сделать позднее.

Для любителя, занимающегося плетением в свободное от основной работы время, достаточно подготовить 1,5— 2 тыс. прутьев.

Если срезанные прутья не удалось быстро очистить и расколоть и они засохли, а также в случае заготовки их в осенне-зимний период прутья следует проваритьв воде или пропарить примерно 30—40 мин и только после этого очистить и расколоть. В домашних условиях для «термообработки» лозы можно воспользоваться железной банкой из-под сельди, в которую лозу помещают в свернутом виде.

Надо заметить, что ленты, полученные из пропаренных, но предварительно не очищенных прутьев, будут иметь коричневый оттенок из-за окраски их дубильными веществами, содержащимися в коре. Поэтому же не следует замачивать необработанные прутья в ванне, так как дубильные вещества окрасят и ее (в крайнем случае предварительно застелите ванну синтетической пленкой).

Вместо проваривания прутьев перед раскалыванием применяют также метод «оживления» прутьев, которые на 2—3 недели ставятся толстыми концами в воду на глубину 5—1.0 см. При появлении зеленых листочков прутья можно очищать и раскалывать, только не забывайте при «оживлении» периодически менять воду.

Обрезка прутьев оказывает полезное действие на рост кустарников, которые после этого в течение лета становятся более пышными и красивыми. Для заготовки прутьев * удобнее наметить постоянные «плантации», которые следует расширять посадкой на них весной и осенью новых черенков ивы. Сажают черенки в мае или октябре. Вырезанный из середины прута черенок длиной 25 см и диаметром 3—4 мм заглубляется в землю на 20 см (отверстие для него проделывается острой палкой). Над поверхностью остается выступающий на 4—5 см тонкий конец прута с двумя-тремя почками.

Подготовленные ленты сортируются по ширине и толщине, увлажняются, свертываются в мотки-бунты плоской стороной внутрь, высушиваются (лучше на солнце) и хранятся в сухом месте. Перед работой ленты достаточно слегка увлажнить под душем или протереть влажной поролоновой губкой, и они готовы к использованию.

Тщательно обработанные ленты в процессе плетения практически не дают отходов и мусора, что облегчает уборку рабочего места, а это зачастую немаловажно при ограниченности жилой площади.

Учтите, в ходе плетения могут потребоваться и целые прутья в качестве вспомогательного и отделочного материала. Поэтому лучше заранее заготовить некоторое количество таких очищенных, но нерасколотых прутьев и хранить их свернутыми в кольца. Так они будут меньше занимать места, и их сразу можно использовать в ходе плетения без дополнительной подготовки. Следует иметь в виду, что высушенный прут легче выпрямить, чем согнуть.

Подготовка ивовых прутьев для плетения

Сбор. Прутья для окорения, как правило, собирают весной до озеленения и летом в конце июля, во время сокодвижения. Зеленые прутья заготавливают поздней осенью и в начале зимы.

На плантациях ивовые прутья собирают только осенью и зимой.

Режут прутья садовыми ножницами, садовым ножом или специальным ножом-горбачом с загнутым концом и очищают от листьев и ветвей.

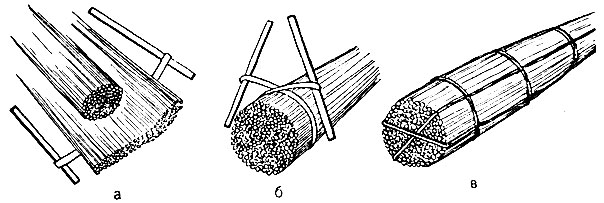

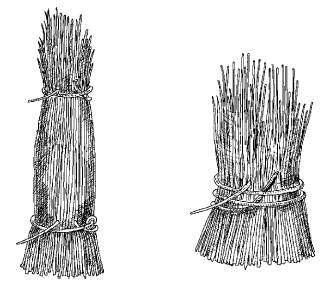

Рассортированные прутья и палки связывают пучками.

Хранение. Прутья, собранные в период весеннего или летнего сокодвижения, как правило, сразу окореняют. Прутья, заготовленные осенью или зимой, окорение которых требует проварки, хранят некоторое время неокорененными в закрытом, желательно непромерзаемом помещении, сложенными в штабеля. Чтобы прутья дольше сохраняли гибкость, температура в помещении не должна превышать 0. 44°С.

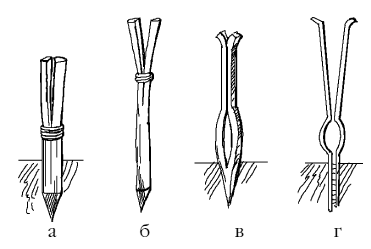

Окорение. Для снятия коры с прутьев, срезанных в период сокодвижения, их кладут с правой стороны от себя. Левой рукой держат щемилку, конец которой втыкают в землю при летнем окорении или укрепляют в отверстии какой-либо доски при зимнем. Положив прут в щемилку, слегка сжимают его и, протягивая, сдирают кору. При необходимости прут протягивают через щемилку два-три раза (рис. 14).

Рис. 14

Не следует сжимать щемилку очень крепко, так как она может перерезать прут или сделать на нем надрезы и царапины.

Прутья, срезанные в зимнее время, перед окорением проваривают в специальных металлических баках, котлах или деревянных корытах, вода в которых согревается металлическими трубами.

В нагретую до кипячения воду прутья погружают слабосвязанными пучками и проваривают в течение 30. 60 мин. При более длительной варке древесина темнеет. Проваренные прутья для охлаждения расстилают на полу или погружают в холодную воду и сразу окореняют.

После проварки пяти-шести партий воду в баках меняют.

Рис. 15

Рис. 16

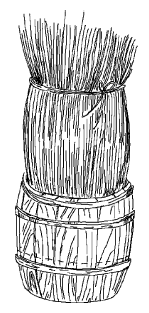

Высушенные прутья связывают пучками (рис. 16) и ставят на солнце на два-три дня.

Ивовые прутья, окоренные зимой, высушивают на жердевых настилах в закрытых отапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией.

Высушенные прутья хранят штабелями в сухих помещениях. В штабелях для вентиляции оставляют небольшие промежутки. Для этого ряды пучков перекладывают жердочками или кладут на специальные настилы.

Расщепление прутьев. Корзины и другие плетеные изделия больших размеров обычно изготавливают из целых зеленых или окоренных прутьев. Для плетения корзин меньшего размера и других плетеных изделий используют расщепленные и тонко выструганные прутья-ленты.

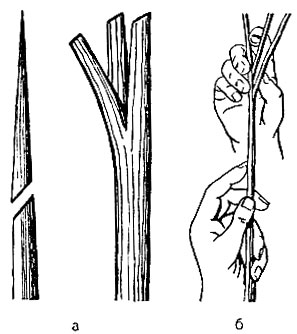

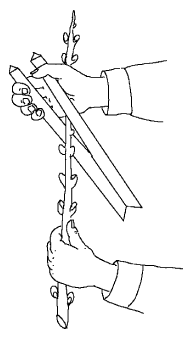

Перед расщепкой прутья вымачивают в несколько приемов в воде в течение 4. 7 ч и расщепляют на три-четыре части колунками. Вершинные концы прутьев длиной 15. 25 см срезают, а комлевой конец прута расщепляют ножом на три или четыре части и вставляют в него колунок.

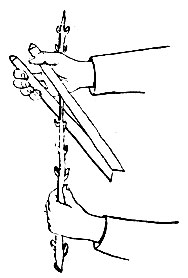

Рис. 17

Для этого берут прут в левую руку, правок нажимают колунок и ровно ведут его вниз. Если кoлyнoк отклоняется, его выпрямляют (рис. 17).

Расщепленные части прутьев называются шинами. Иногда прутья и палки расщепляют на две части. Расщепленные половинки прутьев или палок называют пласти нами.

Рис. 18

Строгание прутьевых лент. Прутьевые ленты строгают из вымоченных в воде шин. Для этого их кладут с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут шину за вершинный конец и вставляют в шоф между ножом и дощечкой так, чтобы выстругиваемая поверхность шины касалась острия ножа, а правой рукой тянут шину к себе. Протягивая шину указательным пальцем левой руки, ее слегка прижимают сверху. Чтобы не поранить палец, на него надевают небольшой кусочек кожи с разрезом (рис. 18). Протягивая шину через шоф несколько раз, получают ленту толщиной 0,3. 0,5 мм, которую затем выстругивают по ширине на шмоле. Расщепляют и стругают прутья на специальных машинах (рис. 19).

Рис. 19

Вымачивание окоренных прутьев и лент. Окоренные прутья и ленты вымачивают в специальных баках или корытах в несколько приемов, так как от продолжительного пребывания в воде они чернеют. Если прутья ломаются, их вновь вымачивают. Высыхающие во время работы прутья и ленты смачивают мокрой или влажной тряпкой.

После работы неиспользованные вымоченные прутья и палки не связывают в пучки, а кладут свободно. Перед работой их вновь вымачивают, пока они не станут достаточно гибкими.

Отбелка. Для придания плетеным изделиям белого цвета одного тона и предохранения их от гниения прутья и ленты, а также готовые плетеные изделия отбеливают.

Материалы и изделия в ящиках и камерах свободно развешивают или раскладывают. Перед отбелкой их смачивают водой, а запачканные во время работы изделия моют водой с мылом.

Для окуривания берут 60 г серы на 1 м ящика или камеры для окуривания. Серу кладут в глиняный или металлический сосуд и зажигают. Когда она хорошо разгорится, ящик или камеру закрывают, а все щели заклеивают или плотно замазывают глиной. Отбеливают изделия 3. 6 ч.

Для отбелки парами серной кислоты в камеру для отбелки на двое суток ставят открытый сосуд с серной кислотой.

Кроме того, отбеливать изделия и материалы можно вымачиванием их в специальном растворе (1 часть хлорной извести на 15 частей воды, разбавленной 1. 2%-ной серной кислотой).

Окраска. Некоторые плетеные изделия или их отдельные части окрашивают (протравливают) анилиновыми красителями, предварительно погрузив изделия на короткое время в раствор квасцов или поташа, чтобы устранить влияние имеющихся в иве дубильных веществ. Для одноцветной окраски на 10 л воды требуется три-четыре пакетика краски желаемого цвета. Краску растворяют в горячей (60. 80°С) воде, в которую добавляют две-три ложки столового уксуса и выдерживают в ней изделия и материалы 1. 3 ч.

Для прочности окрашивания изделия и материалы лучше вымачивать не в растворе квасцов и поташа, а в растворе, состоящем из 100 г мыла на 4 л горячей воды. Прутья хорошо высушивают и после этого протравливают в анилиновой краске. Предметы больших размеров покрывают краской несколько раз.

Для окрашивания плетеных изделий можно использовать растительные и некоторые другие красящие материалы:

Растения и другие красящие материалы кладут в холщовый мешок и варят в дождевой или чистой речной воде.

Плетеные изделия можно также окрашивать масляными красками. Для этого перед окраской изделия предварительно покрывают олифой, а после того как олифа высохнет, окрашивают не менее двух раз как можно более жидкими красками.

Эмалевые краски наносят на изделия, предварительно протравленные водными растворами соответствующего цвета.

Обжиг. Некоторые детали плетеных изделий (палки и пластины) подвергают крапчатому обжигу или выжигают на них различные узоры. Для крапчатого обжига поверхность палок и пластин обрызгивают раствором глины и обжигают на примусе, после чего глину смывают водой.

Выжигание можно заменить протравой узоров по предварительно нанесенному карандашному рисунку сильным раствором калигиперманганика, который наносят обыкновенным пером.

Лак наносят как можно ровнее тонкой кистью. После просушивания изделия лакируют второй раз. Белый лак перед употреблением разогревают, поставив сосуд с лаком в горячую воду.

Подготовка ивового прута к плетению

Чтобы подготовить ивовый прут к плетению, понадобится терпение и достаточно много времени. Подготовка прута – это отдельное искусство, требующее определенных знаний и умений, специальных инструментов и приспособлений. На этом этапе уже закладывается качество и долговечность будущего изделия из лозы. С неправильно подготовленной лозой будет трудно работать, а изделия из нее могут потерять форму.

Основа всего лозоплетения – это, безусловно, ивовый прут. Его нужно вовремя и правильно срезать. Кроме того, нужно знать, какой именно прут пригодится в работе. Лозу заготавливают в разное время года: весной, в начале роста прута, когда распускаются почки; летом, в конце его роста (июль – август); осенью, после полного созревания прута, когда листья начинают желтеть и опадать; зимой, до начала весеннего набухания почек.

Весенне-летняя заготовка прутьев называется соковой. У сокового прута кора отделяется легко. Его древесина белого цвета, особенно после отбеливания на солнце. Но все же самое благоприятное время для резки прута длится с начала осеннего листопада до начала сокодвижения. При весенней и летней резке прут необходимо сразу же очищать от коры, поскольку уже через 2–3 дня высыхает камбий и прут плохо или даже совсем не очищается.

Прежде чем срезать прут, его нужно попробовать на гибкость, наматывая на указательный палец. Если прут не надламывается, его можно резать. Испытание не выдерживают чаще всего прутья с крупными широкими листьями. Кстати сказать, такие прутья тоже могут пригодиться – например, для большой (картофельной) корзины.

Рис 1. Вязка прутьев в пучки для транспортировки

Второе испытание заключается в следующем: нужно обвить вокруг пальца очищенный прут. Без коры они бывают более ломкими. Лучшими прутьями считаются растущие непосредственно из земли или от низко расположенной ветки. Такие прутья очень длинные, гибкие и почти без листьев. А это значит, что после очистки они становятся очень гладкими. Как уже говорилось, срезать прут надо острым ножом у самого основания с одного маху.

Очистка от листьев

Следующий этап подготовки – очистка прута от листьев и сортировка. Листья легко отрываются от стебля, если скользить пальцами от вершины к комлю. Комлем, или комельком, называют толстую часть прута начиная от среза. После очистки прута от листьев его очищают от коры. Очищенный прут еще называют окоренным, то есть лишенным коры.

Щемилки бывают металлические и деревянные. Металлические щемилки длиной 35–50 см с круглым или овальным отверстием и упором внизу изготовляют из железной 10–15-миллиметровой проволоки. Для изготовления деревянных щемилок пригодны древесные породы с твердой древесной. Ветку толщиной 3–4 см ровно срезают и правильно расщепляют или распиливают на 4 части на протяжении 30–35 см. Ниже расщепа палку обматывают проволокой, другой ее конец застругивают. Две противоположные части расщепа вырезают, а между двумя оставшимися делают небольшую щель.

Могут быть и другие варианты щемилок из дерева. В частности, толстые прутья окоривают щемилкой, изготовленной из ясеневого дерева и выложенной внутри проволокой (рис. 2). Щемилки укрепляют в земле или в деревянной плахе, лежащей на полу, она имеет отверстие, служащее гнездом для нижнего конца щемилки, удерживающим ее в вертикальном положении.

Рис. 2. Щемилки для окорки ивового прута: а – из толстого прута; б – с деревянной ручкой; в – металлическая стационарная; г – проволочная

Существует множество видов щемилок. Принцип работы их сходен, различие заключается лишь в оформлении и креплении зажимов. Они вносят разнообразие в приемы труда по окорке прута, но от этого сам труд не становится менее тяжелым и более привлекательным. Это самая тяжелая и трудоемкая работа в производственном процессе изготовления плетеных изделий.

Самая простая щемилка – металлическая рогатка, вбитая в массивную скамью, стол или бревно. Также щемилку можно изготовить из двух металлических стержней. Заостренные стержни (ими могут быть два толстых гвоздя) одинаковой длины забивают рядом в деревянное основание. Снизу обматывают их толстой проволокой, укладывая виток к витку, высотой 5–7 см. Свободные верхние концы разводят – получается рогатка. Чтобы снять кору с прута, вставляют его утолщенной комлевой частью в щемилку и, прижимая левой рукой прут к щемилке, правой тянут на себя. Если кора снялась только с одной стороны, пропускают прут через щемилку еще раз.

По ходу очистки прутья следует сортировать. Самые длинные и гибкие пойдут на ручку корзины, их потребуется десятка полтора. Еще штук сорок покрупнее откладывают на основу. Остальные пойдут на плетение боков. На одну корзину надо заготовить примерно двести прутьев. Причем это количество не зависит от размеров будущей корзины. Корзиночка маленькой получается не от того, что на нее потрачено меньше прутьев, а потому, что для маленьких изделий берутся тонкие прутики, но в том же количестве.

Однолетние прутья в зависимости от их длины и диаметра в комлевом срезе разделяют на три категории: мелкие (длина 0,6–1 м, диаметр 2–6 мм); средние (длина 1,1–2 м, диаметр 6,1–10 мм); крупные (2,1 м и более и 10,1–15 мм). Прут диаметром 15 мм и более используют на мебельную палку. Мелкий прут увязывают по 100 штук, средний – по 50 штук, крупный – по 25 штук.

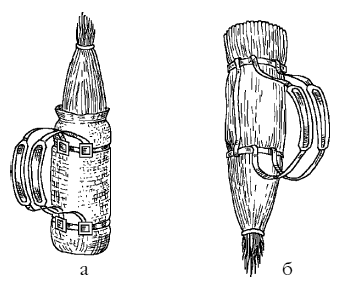

Рис. 3. Заплечные приспособления для переноски нарезанного прута: а – мешок с лямками; б – конструкция из ремней

Точное количество лозы рассчитать невозможно. В процессе плетения прутья ломаются, их приходится отбрасывать. При подготовке основы тоже бывают отходы. Это особенно касается тех случаев, когда мастер плетет много (например, пять-семь) корзин, тогда точного подсчета не требуется. Если же речь идет об одной корзине, то желательно все-таки примерно подсчитать количество лозы, чтобы не заготавливать лишнего и не идти на заготовку снова в случае нехватки нескольких прутьев.

Для дальнейшей работы с прутом его нужно просушить, чтобы древесина не потеряла своего естественного цвета. Для этого лозу расстилают не слишком толстым слоем где-нибудь под навесом для защиты от влаги, а в хорошую погоду – на солнышке. Можно просушивать прутья и стоймя, но не следует комлями ставить на землю: прутья потянут из нее сырость, которая может придать им серовато-грязноватый оттенок.

Летом прут рекомендуется сушить на открытом воздухе, сначала его укладывают в тени во избежание растрескивания и коробления, а затем на солнце. От солнечных лучей древесина прута отбеливается. Для сушки прут раскладывают на настил из досок или жердей, в процессе сушки его периодически переворачивают. Если этого не делать, одна сторона прута будет светлее другой.

Прут сушат в хорошую, ясную погоду, поскольку от длительных дождей он темнеет, покрывается плесенью и пятнами. В дождливую погоду прут сушат под навесом. Высушенный под навесом или в других закрытых (даже и проветриваемых) помещениях прут не имеет того красивого белого цвета, какой он приобретает при сушке на солнце. В связи с этим нужно использовать каждый погожий день.

Сушить прут следует до тех пор, пока содержание влаги в нем будет не более 12–15 %. Пересушивать прут не следует, он становится хрупким, что затрудняет его дальнейшую обработку. Для сушки прута на солнце весной или летом достаточно 2–3 дней, в дождливое время при сушке под навесами требуется 5–6 дней. Высушенный прут связывают в пучки и ставят на солнце еще на 2–3 дня.

Один из важнейших этапов подготовки лозы – замачивание. Без этого практически невозможно снять кору с прута, срезанного осенью, поскольку срезка проводится в период остановки сокодвижения. Однако нужно помнить, что прутья, лишенные коры, быстро высыхают и становятся ломкими. Поэтому не надо чистить все прутья сразу, а только по мере надобности. Очищенные прутья просушивают и кладут на хранение. С ними можно работать всю зиму.

Вымачивают прутья в старой посудине: в бочке, окоренке, ушате (рис. 4). Рыхло связанные пучки ставят в посудину комлями вниз и заливают водой комнатной температуры на 15–20 см. Это спровоцирует сокодвижение. Горячую воду использовать не следует, так как она не ускорит, а лишь испортит все дело. В помещении, где происходит замачивание, должна поддерживаться комнатная температура. Особенно это правило нужно соблюдать в холодные месяцы.

Рис. 4. Замачивание прутьев в домашних условиях

Суть замачивания заключается в том, чтобы искусственно «оживить» прут. Даже зимой в теплом помещении пробуждается сокодвижение. Вода должна быть чистой, без примесей каких-либо растворов. Грязноватая вода окрасит прутья в сероватый цвет. Нужно периодически следить за тем, чтобы прутья не «выпили» всю воду и подливать, если воды в бочке становится меньше, чем нужно. С прутьями происходит то, что бывает с веточкой тополя, когда ее приносят домой и погружают толстый ее конец в бутылку с водой. У ветки набухают почки, появляются листья, а иногда, если долго держать в воде, отрастают и корни. Ива в этом отношении не уступает тополю.

Первые признаки оживления прута – появление на нем почек или даже листьев и легкое отделение коры от древесины (рис. 5).

Рис. 5. Окорение прута щемилкой

Через 10–15 дней после того, как иву погрузили в воду, нужно попробовать очистить пару прутьев. Если кора отходит плохо, то пусть помокнут еще несколько дней, а если и после этого прутья не чистятся – придется их кипятить. Этот процесс связан с большими неудобствами, если заниматься им в квартире. Трудно найти сосуд, в котором можно было бы кипятить лозу, так как она довольно длинная, да и пара от такого кипячения образуется слишком много. В больших мастерских прутья кладут в деревянные короба и обрабатывают горячим паром. Прут проваривают от 20 до 80 минут, в зависимости от его влажности и физических свойств.

При продолжительном кипячении легче снимается кора, но зато цвет прута получается темнее. Для ускорения и облегчения снятия коры прут после варки погружают в холодную воду.

Лозу очищают от коры в теплом состоянии, при необходимости ее подогревают на крышке проварочного бака. Воду в баке следует менять через 4–5 варок.

Для получения прута менее темного цвета и ускорения процесса варки можно добавлять в воду 1,5–2 % каустической соды; добавлять больше 2 % не следует, поскольку прут становится хрупким. Степень готовности прута определяют пробным сдиранием коры.

Пропарку прута осуществляют в специальных камерах с герметическими крышками и манометрами. В камеру укладывают слабо связанные в пучки прутья и пускают пар. Через 20–30 минут подачу пара прекращают, прутья извлекают и погружают в холодную воду. Чем влажнее прут, тем пропарка проходит быстрее, поэтому перед окоркой его полезно выдержать в воде 1–4 часа.

Окоренные после пропарки прутья светлее и чище проваренных. Но и они по своим качествам значительно уступают пруту, очищенному в период сокодвижения.

Зимой прут замачивают в помещении, а летом – на открытом воздухе в бассейнах с песчаным дном, в канавах и других водоемах, где нет быстрого течения. Нельзя погружать прут в водоемы с болотистым, илистым дном, потому что он портится: древесина, находящаяся в воде, покрывается синеватыми пятнами, утрачивает гибкость и становится ломкой. Пучки ивы погружают в воду и подвязывают к жердям, прикрепленным к вбитым в дно водоема стойкам. Предварительно прутья сортируют по размеру, затем пучки длинных прутьев погружают в местах более глубоких, коротких – в мелких. Все их устанавливают так, чтобы они не затеняли друг друга, имели свободный доступ света, воздуха и тепла.

Прутья ивы, заготовленные зимой и осенью, – наиболее ценный материал, так как древесина у них прочная, гибкая и эластичная. Очищенные прутья хранят связанными в пучки в проветриваемом сарае или под навесом. Хранить их в условиях повышенной влажности нельзя – покроются плесенью. В сухом и теплом помещении материал отлично сохраняется в течение нескольких лет.

Зеленый прут хранят в сухом, прохладном помещении или на открытом воздухе под толстым слоем снега. Для него вредны сырость и сильный мороз: в теплом сыром помещении он покрывается плесенью и чернеет, на морозе вымерзает. Обычно зеленый прут хранят в траншеях или ямах, накрытых сверху соломой. Он прекрасно сохраняется до весны.

Рекомендуется хранить большие партии прута на решетчатых помостах, расположенных на 0,3–0,4 м выше поверхности земли. Увязанные пучки ивовых прутьев укладывают переплетом, т. е. каждый последующий ряд перпендикулярно предыдущему. К верху пучки постепенно сближают, образуя двухсторонний скат.

Для предохранения прута от высыхания стог укрывают со всех сторон соломой или соломенными матами, закрепляя сверху и с боков жердями. Ивовый неокоренный прут, уложенный в штабеля, лучше всего сохраняется в закрытых, продуваемых помещениях.

Высушенный и рассортированный прут связывают в пучки. Перевязывают пучок в двух местах: в 25–30 см от комля и примерно на половине длины прутьев. В комлевой части пучок не должен иметь в окружности более метра. При правильном хранении белый прут не теряет качества и пригодность к употреблению в течение 4–5 лет.

Для восстановления гибкости перед использованием прут предварительно отмачивают в специальных баках или корытах в чистой воде комнатной температуры. Вымачивание лучше осуществлять в несколько приемов, так как от продолжительного пребывания в воде прут чернеет. Хорошо размоченный прут должен быть эластичным, не ломаться во время работы. Продолжительность вымачивания зависит от вида ивы, сроков и условий хранения прута.

Прутья, заготовленные осенью и зимой и предназначенные для очистки после искусственно вызванного сокодвижения, можно консервировать методом замораживания. Для этого свежесрезанные прутья укладывают в бурты послойно с прослойками снега толщиной 15–20 см.

Готовые бурты обкладывают со всех сторон снегом, во время мороза обильно поливают водой до образования ледяной корки. Заледеневшие бурты укрывают листьями, соломой или опилками. Поверх укрытия устраивают земляной накат толщиной 10–15 см.

Замораживание позволяет сохранять ивовое сырье в течение всего весенне-летнего периода до наступления следующей осенней заготовки прута. В этом случае можно обойтись без весенне-летних заготовок.

Размораживают ивовое сырье в затененном месте, при благоприятной теплой погоде на 10–12 день начинается сокодвижение, и кора легко отделяется от древесины. Прут, окоренный после искусственного оживления, по своим техническим качествам не хуже срезанного и окоренного в период сокодвижения.

Плетеные изделия, изготовленные из естественно окрашенного прута, имеют приятный, красивый вид и очень ценятся покупателями. Для получения прутьев с интенсивной окраской требуется проварка зеленого прута до двух часов.

Самый простой способ отбеливания – окуривание серой в герметически закрытых ящиках или камерах. Перед отбеливанием прут смачивают водой, свободно раскладывают на стеллаже. Для окуривания берут 60 г серы на 1 м 3 объема ящика (камеры). Серу помещают в какой-либо глиняный и металлический сосуд и зажигают. Когда она хорошо разгорится, камеру закрывают, все щели заклеивают или плотно замазывают глиной. Отбеливание продолжается 3–6 часов.

Отбеливание можно проводить парами серной кислоты. Специально приготовляемый раствор содержит 100 частей воды, 70 весовых частей гашеной извести и 2 части серной кислоты. Для отбеливания берут раствор из расчета 1,2–1,8 л на 1 м объема ящика (камеры). Посуду с растворителем ставят в камеру, закрывают, щели заклеивают или замазывают. Выделяющиеся из жидкости газы отбеливают прут. Этот процесс продолжается 1–2 суток. Готовые изделия и материалы для плетения отбеливают также вымачиванием в растворе, который приготовляют следующим образом: 1 часть хлорной извести смешивают с 15 частями воды, разбавленной 1–2 % серной кислоты.

Иногда продают корзинки, раскрашенные анилиновыми красителями в зеленые, красные, фиолетовые и другие яркие цвета. Анилиновые краски на солнце быстро блекнут. Изделие приобретает линялый вид.

Ничто не может сравниться с естественной золотистой окраской прута. Он может быть более светлым или густым до светло-коричневого. Это зависит от времени заготовки прута, продолжительности его пропаривания, а также от вида ивы. В мире насчитывается сотни ее разновидностей. Каждый отличается не только гибкостью древесины, но и запасом дубильных веществ, влияющих на естественную окраску.

Белый цвет

Отбелить прутья или готовые изделия можно в зольном щелоке, в горячей мыльной воде или в слабом растворе хлорной извести.

Щелок можно приготовить из дровяной золы. Берут литровую банку просеянной золы на ведро воды, ставят нагревать. Перед закипанием погружают в нее корзиночку. Через 30 минут вынимают изделие из кипящего щелока, споласкивают чистой водой, ставят сушить. В тот же щелок погружают второе, третье изделие, также кипятят, споласкивают, отбеливают в мыльном растворе. Этот процесс напоминает стирку сильно заношенного белья без особых усилий, путем кипячения в мыльном растворе. Хороший результат получается при вымачивании прутьев или готовых изделий в слабом растворе хлорной извести. Отбеливать и потом красить можно и готовые изделия, и прутья, очищенные от коры.

Кору, листья, измельченные побеги, волчьи ягоды кладут в полотняный мешочек или в двухслойную марлю и погружают в воду. Это необходимо для того, чтобы окраска получилась равномерной, без приклеивания красящих кусочков в отдельных местах. Воду для приготовления отвара красителей берут дождевую или ключевую. За неимением можно пользоваться водопроводной, но проследите, чтобы не было ржавчины и присутствия взвеси.

Желтый цвет

Его можно получить, прокипятив изделие в одном из отваров: луковой шелухи, багульника, молодых березовых листьев. Луковую шелуху, как и другие природные красители, кладут в марлевый мешочек, погружают в дождевую или ключевую воду. Воду нагревают. Перед закипанием погружают изделия или прутья и еще кипятят 25–30 минут. Вынимают и просушивают. Если шелухи было мало, то цвет получится бледновато-желтый. При большем количестве красителя цвет будет гуще и с коричневатым оттенком.

Второй вариант желтого цвета можно получить из молодых листьев березы. Этот краситель тоже легкодоступен, но сбор его ограничен во времени. Нельзя упустить момент, когда береза еще не полностью сформировала свои листья, – надо собрать их, когда они еще очень нежны, желтизна в их цвете заметна даже невооруженным глазом. Старые листья не дадут такого цвета. А из молодых получается цвет очень нежный, желтый с чуть зеленоватым оттенком.

Производят окрашивание листьями березы так же, как и луковой шелухой: готовят отвар (листья кипятят в мешочке), погружают в него изделие и еще кипятят 25–30 минут.

Зеленый цвет

Зеленый цвет дает плавун-деряба. Здесь поступают так же, как с луковой шелухой или березовыми листьями.

А вот с волчьими ягодами, тоже дающими хороший зеленый цвет, действуют иначе. Волчьи ягоды хорошо разминают и отваривают в уксусе. Отвар процеживают через три слоя марли или через полотно. Выжимки выбрасывают, а в жидкость добавляют уксус, немного квасцов и кипятят. Таким образом получают зеленую краску. Остудив отвар, можно красить изделие кисточкой или вскипятить в бочке воду, добавить в нее краску и погрузить изделие или прутья и кипятить не менее 30 минут.

Коричневый цвет

Его можно получить, проварив изделия или прутья в отваре коры черной ольхи или побегов и листьев крушины.

Довольно приятный цвет дает отвар побегов и листьев волчьих ягод. Сами ягоды дают зеленый цвет, а отваром из побегов и листьев красят в коричневый цвет. Технология окраски такая же, как с применением луковой шелухи и молодых березовых листьев.

Рекомендуется окрашивать не готовые изделия, а очищенные прутья. Сочетая разные цвета и оттенки, вы можете сплести более красивые изделия, чем окрашенные однотонно в зеленую, желтую или коричневую краски.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.