Как выполнить морфологический разбор имени существительного

Морфологический анализ имени существительного

Морфологически разбор существительного – это полная грамматическая характеристика словоформы существительного. При морфологическом разборе определяются постоянные и изменяемые признаки существительного, а также его семантическая роль в словосочетании или в предложении.

План морфологического разбора существительного

Морфологический разбор имени существительного включает выделение четырёх постоянных признаков (собственное-нарицательное, одушевлённое-неодушевлённое, род, склонение) и двух непостоянных (падеж и число).

Количество постоянных признаков имени существительного может быть увеличено за счёт включения таких признаков, как конкретные и отвлечённые, а также вещественные и собирательные существительные.

План разбора Вариант 1:

I. Часть речи. Общее грамматическое значение (предмет). Вопрос.

II. Морфологические признаки:

1. Начальная форма (именительный падеж, единственное число).

2. Постоянные признаки:

а) нарицательное / собственное (парта / Москва);

б) одушевленное / неодушевлённое (девочка / школа);

в) род:

⇒ женский (мама);

⇒ средний (облако);

⇒ мужской (папа);

⇒ общий (сирота);

г) склонение1 :

♦ 1‑е (мама, папа, земля, дядя);

♦ 2‑е (облако, мяч_, море);

♦ 3‑е (мышь_, степь_);

♦ разносклоняемое (мать_, дочь_, путь_ + 10 сушествительных на —мя2);

♦ несклоняемые (кофе, пальто);

♦ адъективные (склоняются как имена прилагательные: вожатый);

♦ вне склонения (только во множественном числе: сливки);

3. Непостоянные признаки (употреблено в форме):

III. Синтаксическая роль (может быть любым членом предложения).

Схема морфологического разбора Вариант 2:

I. Часть речи.

II. Морфологические признаки.

2. Постоянные признаки:

1) собственное — нарицательное;

2) одушевлённое — неодушевлённое;

3. Непостоянные признаки:

III. Синтаксическая функция.

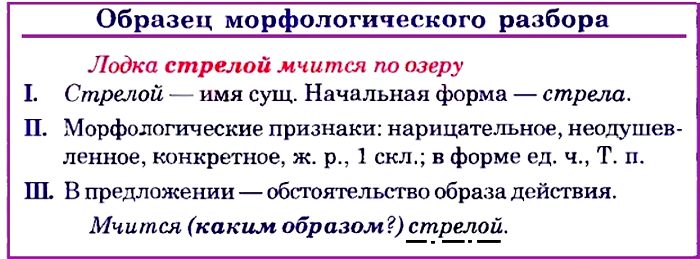

Образец разбора существительных

Пример 1

Ночь была так черна, как бывают только черны жаркие безлунные ночи на юге России. (А. Куприн)

I. Ночь — имя существительное, так как обозначает предмет.

II. Морфологические признаки:

2. Постоянные признаки:

3. Непостоянные признаки:

1) именительный падеж;

2) единственное число.

III. Имя существительное «ночь» выполняет функцию подлежащего в двусоставном предложении.

Пример 2

Пример 3

Андрей пил кофе из фарфоровой чашки.

1. Андрей – существительное (кто?).

2. Начальная форма – Андрей;

2.1. Постоянные признаки: одушевленное, собственное, м. р., 2 склонение;

2.2. Непостоянные признаки: И. п., единственное число.

1. Кофе – существительное (что?).

2. Начальная форма – кофе;

2.1. Постоянные признаки: неодушевленное, нарицательное, м. р., несклоняемое существительное, единственное число;

2.2. Непостоянные признаки: В. п.

1. Чашки – существительное (из чего?).

2. Начальная форма – чашка;

2.1.Постоянные признаки: неодушевленное, нарицательное, ж. р., 1 склонение;

2.2. Непостоянные признаки: Р. п., единственное число.

Во время разбора помните, что вещественные, отвлечённые/абстрактные, собирательные, имена существительные со значением парных предметов не изменяются по числам: имеют либо только форму единственного числа, либо только форму множественного числа.

Изменяются по числам лишь в отдельных случаях: сливочное масло (ед. ч.); НО: эфирные масла (мн. ч.), т. е. разные виды масел.

Некоторые существительные во множественном числе приобретают новое значение:

Иногда данный разряд объединяют с разрядом конкретных имён существительных.

Несклоняемые существительные не изменяются по падежам.

Как выполнить морфологический разбор имени существительного

В морфологическом разборе имён существительных есть много замысловатых ловушек, о которых часто забывают. Напомним самое главное.

По своему значению и морфологическим признакам существительные делятся на несколько разрядов: собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые.

Собственные имена легко узнать: они называют какой-нибудь единичный предмет и пишутся с большой буквы (Петя, Зорька, Рига, Италия, «Огонёк»), иногда образуют наименования в виде словосочетаний (Красная Пресня, Александр Сергеевич Пушкин, Великая Отечественная война), имеют только единственное число. Собственное наименование выписываем целиком и разбираем как одно существительное.

Предмет может быть разным: живым существом, растением или лицом, промежутком времени, событием или явлением природы, качеством или процессом. Группы конкретных (ворона, стол), вещественных (сахар, водород), отвлечённых (смелость, вражда) и собирательных существительных (вороньё, народ) в школьном разборе не указываются, но играют не последнюю роль в определении некоторых признаков. Например, одушевлённости или числа, рода или падежа.

Конкретные существительные поддаются счёту, хорошо сочетаются с количественными числительными, употребляются в единственном и множественном числе.

После указания разрядов существительных переходим к роду, который определяем по форме именительного падежа единственного числа или методом подстановки местоимений ОН-ОНА-ОНО; МОЙ, МОЯ, МОЁ. Формально род можно определить и по окончаниям:

У несклоняемых существительных род определяется по смыслу и зависимым словам (маэстро, леди, горячий кофе, тёплое пальто). Нельзя установить род у слов во множественном числе (часы, сани).

Все падежи, кроме именительного, принято называть косвенными, так как они употребляются с предлогами и без них, а предложный падеж только с предлогами. Падежи отличаются вопросами и окончаниями.

Именительный (Им.п.): есть кто? что?

Родительный (Р.п.): нет кого? чего?

Дательный (Д.п.): дам кому? чему?

Винительный (В.п.): вижу кого? что?

Творительный (Т.п.): горжусь кем? чем?

Предложный (Пр.п.): думаю о ком? чём?

Нельзя путать падежи! Рассуждайте так.

Если существительное употреблено в именительном падеже, оно может быть подлежащим или обращением, именной частью сказуемого или приложением. Существительное в косвенных падежах выступает в роли дополнения, обстоятельства и определения.

Знакомимся с планом морфологического разбора существительных и приступаем к изучению примеров.

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

1. Часть речи и общее грамматическое значение.

2. Начальная форма (Им. п., ед.ч.) и морфологические признаки:

Постоянные (П.п.):

— разряд:

собственное или нарицательное,

одушевлённое или неодушевлённое;

— род,

— склонение.

Непостоянные (Н.п.):

употреблено в

— числе,

— падеже.

3. Синтаксическая роль существительного.

Предложения выбраны из смешных рассказов детского писателя Сергея Вольфа.

Сначала мы по бульвару вышагиваем.

Там цветы растут, похожие на укроп, деревья и второй день мяукает кошка, которую я никак не могу выследить.

На улице мы взялись за руки и дошли до парка.

Но он неделю назад взял расчёт и уехал в Сибирь строить новую железную дорогу.

Потом мы пьём кофе и едим слоёные пирожки.

Очень стыдно в наше время верить во всякое такое.

Во дворе уже полно было ребят из соседних домов.

И лошадь вытянула морду и мягко так, губами взяла этот сахар прямо с Сергея Васильевича ладони.

Вошёл учитель Лев Евгеньевич.

Тренировочные задания

Выполните морфологический разбор указанных имён существительных.

1)»Видишь, − говорит, − а имя моё запомнил, приятно.

3)Весь день я ходил сам не свой и очень радовался.

5)У меня плотва брала нормально, более или менее часто, у Светы − тоже ничего себе.

8)Кто-то пискнул и завозился в кустах ивняка …

Литература

Как выполнить морфологический разбор имени существительного

Морфологический разбор существительного. План морфологического разбора имени существительного.

I. Часть речи. Общее грамматическое значение (предмет). Вопрос.

II. Морфологические признаки:

1. Начальная форма (именительный падеж, единственное число).

2. Постоянные признаки:

а) нарицательное / собственное (парта / Москва);

б) одушевленное / неодушевлённое (девочка / школа);

в) род:

⇒ женский (мама);

⇒ средний (облако);

⇒ мужской (папа);

⇒ общий (сирота);

г) склонение 1 :

♦ 1-е (мама, папа, земля, дядя);

♦ 2-е (облако, мяч_, море);

♦ 3-е (мышь_, степь_);

♦ разносклоняемое (мать_, дочь_, путь_ + 10 сушествительных на —мя 2 );

♦ несклоняемые (кофе, пальто);

♦ адъективные (склоняются как имена прилагательные: вожатый);

♦ вне склонения (только во множественном числе: сливки);

3. Непостоянные признаки (употреблено в форме):

III. Синтаксическая роль (может быть любым членом предложения).

Примеры:

Концевые сноски:

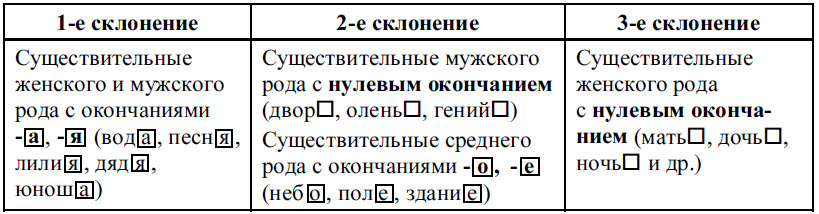

1 Склонением называют изменение имён существительных по падежам и числам. Изменяемые имена существительные в русском языке распределяются по трём склонениям:

2 10 разносклоняемых имён существительных среднего рода, оканчивающихся на -мя: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя.

4 Иногда данный разряд объединяют с разрядом конкретных имён существительных.

5 Несклоняемые существительные не изменяются по падежам.

Вы смотрели конспект урока по русскому языку «Морфологический разбор существительного». Выберите дальнейшее действие:

Все конспекты уроков по теме «Имя существительное«:

Как выполнить морфологический разбор имени существительного

В морфологическом разборе имён существительных есть много замысловатых ловушек, о которых часто забывают. Напомним самое главное.

По своему значению и морфологическим признакам существительные делятся на несколько разрядов: собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые.

Собственные имена легко узнать: они называют какой-нибудь единичный предмет и пишутся с большой буквы (Петя, Зорька, Рига, Италия, «Огонёк»), иногда образуют наименования в виде словосочетаний (Красная Пресня, Александр Сергеевич Пушкин, Великая Отечественная война), имеют только единственное число. Собственное наименование выписываем целиком и разбираем как одно существительное.

Предмет может быть разным: живым существом, растением или лицом, промежутком времени, событием или явлением природы, качеством или процессом. Группы конкретных (ворона, стол), вещественных (сахар, водород), отвлечённых (смелость, вражда) и собирательных существительных (вороньё, народ) в школьном разборе не указываются, но играют не последнюю роль в определении некоторых признаков. Например, одушевлённости или числа, рода или падежа.

Конкретные существительные поддаются счёту, хорошо сочетаются с количественными числительными, употребляются в единственном и множественном числе.

После указания разрядов существительных переходим к роду, который определяем по форме именительного падежа единственного числа или методом подстановки местоимений ОН-ОНА-ОНО; МОЙ, МОЯ, МОЁ. Формально род можно определить и по окончаниям:

У несклоняемых существительных род определяется по смыслу и зависимым словам (маэстро, леди, горячий кофе, тёплое пальто). Нельзя установить род у слов во множественном числе (часы, сани).

Все падежи, кроме именительного, принято называть косвенными, так как они употребляются с предлогами и без них, а предложный падеж только с предлогами. Падежи отличаются вопросами и окончаниями.

Именительный (Им.п.): есть кто? что?

Родительный (Р.п.): нет кого? чего?

Дательный (Д.п.): дам кому? чему?

Винительный (В.п.): вижу кого? что?

Творительный (Т.п.): горжусь кем? чем?

Предложный (Пр.п.): думаю о ком? чём?

Нельзя путать падежи! Рассуждайте так.

Если существительное употреблено в именительном падеже, оно может быть подлежащим или обращением, именной частью сказуемого или приложением. Существительное в косвенных падежах выступает в роли дополнения, обстоятельства и определения.

Знакомимся с планом морфологического разбора существительных и приступаем к изучению примеров.

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

1. Часть речи и общее грамматическое значение.

2. Начальная форма (Им. п., ед.ч.) и морфологические признаки:

Постоянные (П.п.):

— разряд:

собственное или нарицательное,

одушевлённое или неодушевлённое;

— род,

— склонение.

Непостоянные (Н.п.):

употреблено в

— числе,

— падеже.

3. Синтаксическая роль существительного.

Предложения выбраны из смешных рассказов детского писателя Сергея Вольфа.

Сначала мы по бульвару вышагиваем.

Там цветы растут, похожие на укроп, деревья и второй день мяукает кошка, которую я никак не могу выследить.

На улице мы взялись за руки и дошли до парка.

Но он неделю назад взял расчёт и уехал в Сибирь строить новую железную дорогу.

Потом мы пьём кофе и едим слоёные пирожки.

Очень стыдно в наше время верить во всякое такое.

Во дворе уже полно было ребят из соседних домов.

И лошадь вытянула морду и мягко так, губами взяла этот сахар прямо с Сергея Васильевича ладони.

Вошёл учитель Лев Евгеньевич.

Тренировочные задания

Выполните морфологический разбор указанных имён существительных.

1)»Видишь, − говорит, − а имя моё запомнил, приятно.

3)Весь день я ходил сам не свой и очень радовался.

5)У меня плотва брала нормально, более или менее часто, у Светы − тоже ничего себе.

8)Кто-то пискнул и завозился в кустах ивняка …

Литература

Морфологический разбор имени существительного

Основное в морфологии — понимание внутренних механизмов формирования словесной формы.

Любой образец морфологического разбора существительного учитывает это условие.

Словоформа — результат согласования слова с другими частями речи. Взаимодействуя, слова частично изменяют состав друг друга.

Поэтому морфологический анализ существительного — это в первую очередь идентификация его морфем. И уже исходя из морфемного состава анализируют следующие показатели:

Главное, чему следует уделить внимание при разборе существительного, — это способ формирования слова и его связь с членами предложения.

Поэтому перед анализом следует:

И лишь потом можно переходить к плану.

Последовательность разбора существительных

План морфологического разбора существительного имеет четкую иерархию:

Рассмотрим морфологический разбор существительного на примере слова «автобус»:

«В автобусе ехала приятная на вид дама».

Анализ должен проводиться в строгой последовательности.

Основные правила, которым необходимо следовать

Главное первое правило — вне контекста разбор слова осуществлять нежелательно.

Именно поэтому морфологический разбор существительного онлайн — не всегда удачная идея. Машина не может проанализировать контекст.

Например, слово «печь» может быть как глаголом, так и существительным. Следовательно, и подход будет разным.

Правило второе — семантическое значение слова играет второстепенную роль.

Так, можно сказать следующим образом: «Существительное — это вещь, живое существо, место или идея». Но насколько удачно такое определение?

Например, «аппетит» — это существительное. Но оно не является ни живым существом, ни местом, ни вещью, ни идеей.

Поэтому в морфологическом разборе принято воспринимать часть речи как структурную единицу. Другими словами, существительное характеризуется исходя из двух принципов:

Таким образом, следует брать во внимание конкретную синтаксическую роль, которую выполняет существительное.