Как выпускаются деньги в россии

Как, когда и зачем государство печатает деньги? Рассказываем о тонкостях выпуска и обращения денег

Деньги – это неотъемлемая часть жизни каждого гражданина мира. Но почему их постоянно не хватает, кто контролирует процесс печати денег, сколько средств должно быть на балансе государства, чтобы всем хватило, и никто не жаловался?

Откуда берутся деньги и кто их контролирует?

В России национальную валюту выпускает Центральный Банк России. Он определяет, планирует количество необходимых денег для экономики, запускает процесс создания монет и банкнот.

По заказу Банка РФ банкноты печатает государственная компания «Гознак». Монеты чеканят монетные дворы в Санкт-Петербурге, Москве.

Банк России контролирует эти деньги, прогнозирует сколько средств понадобится для экономики в ближайшем будущем. До печати указывается точное количество необходимых купюр разным номиналом и месторасположение – что отвезти на юг в Краснодарский край, а что отправить в Сургут к нефтяникам.

Наличные, или как их еще можно назвать, физические деньги – лишь определенная часть всех денег РФ. Остальные – безналичные, которые находятся на счетах организаций и граждан в разных банках. Эти деньги создают коммерческие банки посредством депозита, кредита.

Необходимую степень защиты купюрам гарантирует комплексная печать. Каждый ее этап уникальный, а технологии, качество, состав материалов находятся в строгом секрете:

Учитывая степень защиты, технологию производства новых купюр становится очевидно – дома напечатать или нарисовать новые банкноты не получится. Мало того, что это незаконно, так и попросту невозможно.

От чего зависит количество денег в экономике страны?

Деньги – это наличные, безналичные средства, численность которых зависит от ряда факторов. На количество наличных влияют:

Насчет последнего пункта об отношении государства к наличным стоит отметить, что везде к бумажным деньгам и платежным картам относятся по-своему. Но популярность наличных денег постоянно снижается. А оплата с помощью смартфона, карты и других платежных инструментов развивается. Ежегодно в РФ выпускается больше 280 млн. банковских карт.

Обычно, в период спада экономики денежная масса в стране снижается, а в период подъема – растет. Сейчас в стране продолжается очередной кризис, поэтому денежная масса снова сжимается. При нормальном развитии экономики количество денег увеличивается. Чем активнее развивается экономика – тем больше она требует наличных.

Точной суммы сколько в стране должно быть денег нет, и она не имеет значения. Важна динамика, темпы нарастания, сжатия объема денег.

Центральный Банк России внимательно следит, чтобы в стране не было излишних денег. Если темпы роста денежной массы превышают прогнозы – появляется риск упустить контроль над инфляцией.

Если такое произошло, и в стране появились лишние деньги – именно центральный банк определяет причины изменений. Это может быть случайный выброс или перемены в экономике.

Когда нужно печатать деньги и почему это не всегда хорошо?

Объем денег уменьшают или увеличивают в экономике ведомства на основании скорости оборота. Количество средств в экономике государства регулирует Национальный банк и Министерство финансов.

Банк не управляет денежной массой, ее не нужно специально увеличивать или ограничивать – это задачи экономики. К сожалению, необоснованное увеличение количества купюр не сделает всех богатыми.

Выпуск в оборот новых денег называют эмиссией. Ее проводят, когда нужно старые купюры заменить на новые или необходимо достигнуть других экономических целей. Она может быть разной – безналичной, наличной.

Когда государство запускает печатный станок, чтобы выпустить новую партию банкнот, происходит девальвация – новые и старые деньги обесцениваются. Это приводит к следующему этапу падения экономики – инфляции, то есть к повышению цен.

От большего количества купюр численность товаров не изменится. Поэтому, следует вывод, что деньги – это только отражение того сколько товара можно за них приобрести. Изменение произойдет лишь в том, что просто пропорционально вырастут цены.

Это неизбежно и не подвластно никому, в том числе и государству. Например, социальные товары станут хуже по качеству или перестанут продаваться, потому что производить их будет невыгодно.

Всегда ли инфляция – это плохо?

Инфляция на уровне 3-5% нужна для роста экономики. Это нормальное явление, которое необходимо для того, чтобы люди не держали деньги в закромах, а тратили на товары и услуги. Ведь, если какая-то сумма исчезает из оборота – это плохо для внутренней экономики государства, потому что существенно падает продажа товаров. Иными словами, происходит дефляция – население не тратит деньги.

Если в такой ситуации напечатать больше денег – обесценятся зарплаты, пенсии и сбережения – вырастет инфляция. Так что это не выход, нужно искать другие методы.

Превышение предложения денег, над спросом – это и есть главная причина роста инфляции. Но так происходит не всегда, а процесс достаточно медленный и нестабильный. Так происходит потому, что рестораны, магазины и предприятия меняют свои цены постепенно.

Обычно, это связано с расходами на печать новых ценников, выпуск меню, каталогов. Процесс будет особо затратным, когда речь идет о десятках, сотнях тысяч ценников. Также постепенно растут и производственные издержки – по мере того, как организации начинают покупать новые, более дорогие партии материалов, комплектующих.

Цены становятся выше в течение месяца, квартала, нескольких лет, а зарплаты изменяются, индексируются не каждый день. Выпуск денег, эффект дополнительного увеличения денежной массы на цены зависит от состояния экономики в текущее время.

Когда экономика использует все свои мощности – дополнительный спрос незначительно изменит выпуск товаров, услуг, потому что для этого понадобится нанимать дополнительно работников или платить за сверхурочные часы текущим сотрудникам. Также, может понадобится новое оборудование, станки, производственные площади. Для них нужны большие средства, время на установку.

Так как нужно будет удовлетворить повышенный спрос – предприятия начинают поднимать цены. Таким образом и образуется инфляция, которая влияет на курс рубля. А в условиях 2020 года она особо нестабильна из-за пандемии, падения цен на нефть, снижения спроса на товары и услуги.

Что будет с курсом рубля до конца 2020 года?

В период экономического кризиса прогнозировать курс рубля на будущие полгода и необходимость печати новых купюр сложно. В период пандемии 2020 года рублей у россиян стало меньше, а курс национальной валюты существенно снизился.

На рубль давит множество негативных факторов:

Возможно, к концу 2020 года национальная валюта переживет очередной обвал относительно доллара и евро. Но в любом ее курс зависит от состояния платежного баланса государства. А на него влияют другие факторы:

Движение всех капиталов отражается в финансовом счете. В РФ ключевым является фактор текущего счета торгового баланса и прочих аналогичных: на нефть устанавливается высокая цена, это создает положительное сальдо, а оно укрепляет рубль.

Сейчас цены на нефть упали до предела, поэтому наблюдается ослабление национальной валюты страны. Чтобы не останавливать добычу нефти, владельцы вышек, компаний вынуждены продавать ресурс по смешным ценам.

Чтобы отпустить рубль, Центробанк одновременно продает доллары из ФНБ – Фонда национального благосостояния и предоставляет рублевую ликвидность банковскому сектору.

Многие захотят поменять рубли на доллары, чтобы сохранить свои средства. Но есть печатный станок опять включат на всю мощь – рублю угрожает очередное падение, потому что не будет ограничений по конвертации национальной валюты в иностранную.

Раньше считалось, что падение рубля – это синоним слова инфляция. Сейчас эта закономерность работает не всегда. С инфляцией в РФ вопрос сложный. На ее подавление действуют сильные факторы, основной из них – хозяйственный упадок. Развитые страны в 2020 году больше боятся падения цен и дефляции, чем снижения спроса и обесценивания денег.

Что такое эмиссия денег, кто и зачем ее проводит

Простой вопрос о том, почему нельзя напечатать столько денег, сколько нам всем нужно, имеет совсем непростой ответ. Давайте разбираться, что такое эмиссия денег простыми словами, кто ее осуществляет и зачем, какие проблемы могут возникнуть в экономике, если не контролировать работу печатного станка.

Понятие и цели

Эмиссия не то же самое, что выпуск (хотя именно так и переводится с латинского).

Выпуск денег – это непрекращающийся ежедневный процесс введения наличных и безналичных денег в оборот. Например, выдача и погашение кредитов, обмен изношенных банкнот на новые и пр. Все это не сопровождается увеличением денежной массы в экономике.

Эмиссия денег означает прирост денежной массы, который сопровождается увеличением наличности в обращении и безналичных средств на счетах коммерческих банков. Бесконтрольное ее проведение может привести к серьезным последствиям для государства, поэтому такая деятельность жестко регулируется со стороны государственных финансовых структур.

Цели денежной эмиссии:

В России главным регулятором и эмитентом денег является Банк России. Основной его целью является защита и обеспечение устойчивости нашей национальной валюты – рубля. Для ее достижения ЦБ РФ разрабатывает денежно-кредитную политику и следит за ее исполнением.

Принципы денежной эмиссии в РФ:

Сам процесс производства денежных средств состоит в печати банкнот и чеканке монет. Он полностью осуществляется на территории нашей страны, на двух Монетных дворах – Московском и Санкт-Петербургском. Заказчиком выступает государство в лице Госзнака. Процесс жестко регламентируется, чтобы не допустить появления излишнего объема. Госзнак также разрабатывает дизайн купюр и монет, внедряет технологии защиты от подделки. Монетные дворы чеканят еще медали, памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.

Виды денежной эмиссии

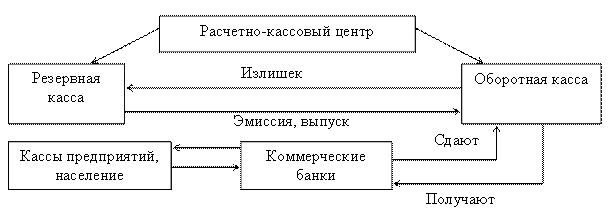

Различают два вида денежной эмиссии – наличную и безналичную. Первая осуществляется только Центробанком РФ через свои региональные расчетно-кассовые центры (РКЦ). Вторая – Центробанком и коммерческими банками.

Наличная

Сопровождается увеличением объема денежной наличности (купюр и монет) в хозяйственном обороте. Основные факторы, которые вызывают необходимость проведения наличной эмиссии:

В этом случае главным остается правильно определить необходимый объем. ЦБ РФ делает это после тщательного финансового анализа и построения прогнозов.

По данным ЦБ РФ на 1.04.2021 объем наличной денежной массы в обращении составил 13,336 трлн руб., что на 99,3 млрд руб. меньше, чем месяц назад. В 2020 г. произошел рост на 2,8 трлн руб. по сравнению с годом ранее. А самый пик пришелся на 2-й квартал, когда ввели ограничения из-за пандемии. Это еще раз доказывает, что спрос на наличность возрастает в периоды кризисов.

Безналичная

Это основа всей денежной эмиссии страны. Ее могут проводить, как ЦБ РФ через кредитование коммерческих банков по ключевой ставке, так и коммерческие банки через кредитование предприятий, друг друга, население. Безналичная эмиссия значительно больше наличной. Сопровождается увеличением денег на банковских счетах.

Безналичные деньги легко превращаются в наличные и наоборот. Например, клиент банка открывает депозит и вносит на него наличность – происходит трансформация наличных средств в безналичные. Через какое-то время он решает снять некоторую сумму – обратная трансформация.

По заявлению Э. Набиуллиной в 2020 г. выросла доля безналичных платежей в России на 6 % по сравнению с 2019 г. и достигла 70 %. И в этом случае катализатором стал коронавирус и связанные с ним ограничения.

Механизм проведения

Посмотрим, как происходит эмиссионный процесс в нашей стране. Первичным является именно безналичный вид и только потом он переводится в наличный:

Организация наличного денежного обращения регулируется Федеральным законом “О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)” от 10.07.2002. Размер наличной эмиссии определяется через потребность в ней коммерческих банков, а та в свою очередь определяется потребностью физических и юридических лиц.

Центробанк выступает главным эмитентом. Чтобы в регионах всегда был запас наличности, ЦБ создал в каждой области расчетно-кассовые центры, где обслуживаются коммерческие банки.

Процесс наличной эмиссии проходит так:

Заключение

Как бы было замечательно, если бы Центробанк проводил эмиссию по первому требованию коммерческих банков. Довольны банки, что могут выдать много кредитов. Довольны клиенты, что могут получить деньги на свои нужды. Но так не бывает.

Чрезмерная эмиссия опасна для экономики. Большой поток свободных денег делает их доступнее. В результате, повышается спрос на товары, работы и услуги. Повышение спроса приводит к повышению предложения. Но, если предложение не может удовлетворить спрос, то происходит увеличение цен. Необеспеченная товарами эмиссия денег может привести к инфляции и всем вытекающим из нее последствиям: снижению реальных доходов населения, замедлению роста экономики, росту социальной напряженности в обществе и пр.

Следовательно, эмиссия должна быть контролируемой и обоснованной экономическими исследованиями, а проводится – в условиях стабильного роста производства.

Где печатают банкноты Банка России

На вопрос «Кто выпускает банкноты в РФ?» ответить не так уж сложно. Эмиссию бумажных рублей проводит Банк России посредством заказа их печати у филиалов АО «Гознак». Однако в ведении АО «Гознак» находятся не только печатные фабрики, но ещё и монетные дворы, фабрики по производству бумаги и даже свой научно-исследовательский институт. Попробуем разобраться, когда начался выпуск российских банкнот и кто же именно обеспечивает сейчас печатание денег в России?

История печати денег в России

Первые бумажные деньги появились в России при Екатерине II в 1769 году. Они назывались «ассигнации» и обменивались только на медную монету. Для контроля за их обращением создали специальный Ассигнационный банк. Первоначальную линейку из четырёх номиналов (25, 50, 75 и 100 рублей) быстро покинули ассигнации 75-рублёвого достоинства, так как их стали подделывать из 25-рублёвок. В 1786 году к банкнотному ряду добавили 5 и 10 рублей. Традиционно эти номиналы в течении длительного времени, включая и период СССР, преимущественно печатали в синих и красных тонах. На каждой купюре ответственные лица Ассигнационного банка проставляли свои подписи для заверки. Война с Наполеоном сильно подорвала курс бумажного рубля. Были периоды, когда за ассигнационный рубль давали два десятка копеек серебром. Свою лепту внесли и фальшивые бумажные деньги России, которые французы ввезли в большом количестве. Наверное, для российских печатников того времени обиднее всего было сознавать, что французские подделки напечатаны на бумаге лучшего качества и имеют высокое полиграфическое оформление.

Чтобы повысить качество ассигнаций до европейского министр финансов Д. Гурьев указал императору на то, что печатью защищённых денег нового образца должно заниматься особое заведение. Александр I согласился с министром, и государство в 1815 году на берегу реки Фонтанки покупает участок земли для строительства производственного комплекса. Проект бумагоделательного и типографского производства предложил Августин Августинович Бетанкур – один из инженерных гениев той эпохи, оказавшийся на службе в России. 4 марта 1816 года император лично начертал резолюцию: «Представленные мне план и сметы, составленные вами для устройства фабрики делания ассигнационных листов и прочих гербовых бумаг, я рассмотрел в подробности и, утверждая их во всей силе, повелеваю, из особой моей к вам доверенности и уважения к отличным познаниям, провести оное устройство к окончанию и в полное действие под непосредственным вашим наблюдением и надзором». Выстроенное предприятие получило название «Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг» и напоминало город в миниатюре, включавший здание бумажной фабрики, типографию, правление, квартиры для чиновников и служащих, рабочие казармы, караульные помещения и мастерские для механических, гравёрных и нумерационных работ.

В конце марта 1818 года здесь уже приступили к процессу запуска в печать ассигнаций нового образца, а к осени первая партия 25-рублёвок уже была полностью готова. В этом же году начинается печать 50-рублёвой ассигнации, а в следующем – 5, 10, 100 и 200 рублей. В сравнении с прежними выпусками оформление усложнилось: появился Государственный герб и факсимиле управляющего (кассир продолжал ставить подпись вручную). Локальный водяной знак разрабатывался для каждого номинала. ЭЗГБ также печатала гербовую бумагу и облигации. Кроме бумажных денег общеимперского образца она выпускала банкноты для окраин империи, имевших собственное денежное обращение (Великое княжество Финляндское и Царство Польское), а также платежные марки для Аляски, находившейся тогда в составе России.

Объём работ ЭЗГБ резко возрос во время Первой мировой войны, когда обращение покинули сначала монеты из золота и серебра, а затем и меди. В большом количестве ввело в оборот новые деньги и Временное правительство. Но производственным успехам здесь можно было не радоваться: огромное количество бумажных денег обесценивало покупательную способность рубля. Во время Гражданской войны Петроград оказался близко к линии фронта. Опасаясь захвата города вражескими войсками, советская власть обеспечила эвакуацию оборудования ЭЗГБ в Пензу и Москву, где создаются печатные фабрики. Часть оборудования из Пензы перенаправляется в Пермь, где тоже организуют производство денег: Пермская (Уральская) фабрика работала до 1 мая 1922 года. На базе этих предприятий в 1919 году организуют Управление фабриками по заготовлению государственных знаков, иначе именуемое Гознак.

Московская фабрика Гознака

С марта 1922 года центральным предприятием, где выпускали бумажные деньги страны, становится Московская печатная фабрика. Кроме банкнот ей доверили печать железнодорожных и лотерейных билетов, облигаций денежных займов и почтовых марок. О масштабах её производства можно судить уже по документам 1921 года, зафиксировавшим выпуск в Москве 3 813 000 денежных знаков. До конца 1920-х годов в составе столичного отделения Гознака находилось два предприятия: Первая Московская фабрика заготовления государственных знаков и Вторая Московская фабрика заготовления государственных знаков (последнюю основали на базе фабрики Брокара, куда доставили часть оборудования из Пензы). Правда, официально эти фабрики уже в конце 1923 года объединили в одно производство.

К началу Великой Отечественной войны фабрика стала единственным предприятием Советского Союза, печатавшим бумажные деньги, ценные бумаги и документы строгого учёта. Больших успехов в Москве достигло и полиграфическое производство: изделия фабрики неоднократно становились призёрами международных выставок. Наступление фашистов на Москву обусловило решение эвакуировать производственный комплекс из столицы в Ташкент и Краснокамск (Пермская область). Активная работа фабрики возобновилась в 1942 году, когда угроза захвата столицы миновала. Возрождению производства поспособствовало возвращение оборудования и специалистов из Ташкента.

Огромную работу фабрике пришлось проделать к реформе 1947 года. К тому периоду оборудование устарело и требовало замены. В наличии имелась единственная металлографская машина американского производства, которая могла обеспечить выпуск купюр необходимого качества. Возможность приобретения аналогичных механизмов у страны отсутствовала. И тогда этот аппарат на Рыбинском заводе разукомплектовали, сумев наладить производство каждой его детали. Именно этот прорыв позволил обеспечить нужное количество металлографских машин, способных напечатать требуемый для реформы объём бумажных денег.

Возвращаясь к Московской печатной фабрике Гознака, отметим, что большая модернизация её оборудования проводилась сразу после денежной реформы – в 1948 году. С этого момента её основными видами деятельности становится печать по трём направлениям:

В середине 1950-х гг. на фабрике осуществлён капитальный ремонт, что позволило предприятию активно включиться в работы по выпуску банковских и казначейских билетов для денежной реформы 1961 года. Так как стране требовалось большое количество банкнот, уже в начале 1960-х гг. фабрика получила около шести десятков современных агрегатов (плоскопечатные двух-оборотные машины, новый гидравлический пресс, копировально-множительное оборудование, аппараты для резки бумаги, позолотные прессы и пробопечатные машины).

Из достижений МПФГ XXI века можно отметить внедрение орловской печати нового поколения, где плавные красочные границы сочетаются с резкими. Технологические новинки специалисты фабрики раскрывают только по прошествии определённого времени, стараясь, чтобы фальшивомонетчики не узнали о планирующихся степенях защиты как можно дольше. Но банкноты новой серии, ожидающиеся в 2022-2025 гг., по словам руководства предприятия сумеют удивить не только россиян. Московская фабрика расположена по адресу 115162, ул. Павла Андреева 27, стр. 20.

Пермская фабрика Гознака

Однако по числу сотрудников среди филиалов Гознака пока лидирует Пермская печатная фабрика (примерно 1600 человек). Как было сказано выше, печатное оборудование в Краснокамск доставили во время Великой Отечественной войны. Какое-то время Краснокамск превратился в единственное место, где выпускали советские деньги, так как сюда же из Ленинграда эвакуировали механизмы и сотрудников монетного двора. Цех по выпуску купюр организовали на территории бумажной фабрики Гознака. Запуск процесса печати обеспечили 646 работников, приехавших из Москвы. Уже к сентябрю появилась готовая продукция. В послевоенный период Краснокамск кроме банкнот СССР выпускал ещё и денежные знаки для стран Восточной Европы.

Успешная работа печатников заставила руководство страны по окончании войны задуматься не о возвращении оборудования в столицу, а об открытии ещё одной фабрики. Но её строительство решили начать не в самом Краснокамске, а в областном центре – Перми. В Краснокамске продолжила работать бумажная фабрика Гознака, которая и сейчас находится по адресу ул. Школьная, 13. Первые производственные корпуса Пермской фабрики появились в начале 1960-х годов, а официальным днём её открытия считается 14 июля 1964 года. Строительство фабрики не останавливалось и после запуска печатного производства, и сейчас площадь всех её корпусов превышает 100 000 квадратных метров. С середины первого десятилетия XXI века производство денег переместили в новый корпус, так как появилась возможность обеспечить его специальной системой кондиционирования, ведь работа и с бумагой, и с красками требует определённых температурных условий и показателей влажности.

Печатные агрегаты постоянно модифицируются. На данный момент они обеспечивают одновременную печать с обеих сторон, причём на одной стороне используется 20 оттенков краски, а на второй – ещё 17. Основой для производства остаётся орловская печать. В производство включают всё больше компьютерной обработки, значительно упрощающий процесс и сокращающей количество брака. На фото выше показано, как АРМ-корректор после сканирования листа выдает на экран результаты проверки соответствия заданному образцу. На предприятии действует компьютерная система сплошного контроля качества продукции (поэтому браки на современных банкнотах очень редки и стоят дорого).

На металлографе методом глубокой печати билетам Банка России добавляют рельефные элементы (их можно ощутить, ведя пальцем по данному участку банкноты). На определённом этапе производится микроперфорация, а крупные номиналы получают ещё магнитные краски с переменой цвета при изменении угла обзора (ими выполнен зелёные гербы Ярославля и Хабаровска на банкнотах последней модификации 1000 и 5000 рублей). Младшие представители банкнотной линейки получают дополнительное лаковое покрытие, увеличивающее срок их службы.

На данный момент Пермская печатная фабрика, расположенная по адресу 614066, Шоссе Космонавтов, д. 115, входит в число наиболее технологически оснащённых полиграфических предприятий Европейского континента. Кроме бумажных денег России этот филиал Гознака выпускает контрольные идентификационные знаки, банковские карты международных платежных систем и пластиковые страницы с электронным носителем информации для различного вида документов.

Интересные сведения о печати денег России

В ответ на вопрос «Кто делает деньги в России?» нельзя занести ни сами полиграфические предприятия Гознака, ни их сотрудников. Работники печатных фабрик не скажут, что они «делают деньги», а заявят, что «производят бумагу». Лежащие на складе банкноты в упаковках остаются полиграфическими изделиями до того момента, пока их не выпустил в обращение Банк России. Только в составе произведённой эмиссии они превращаются в деньги.

По сведениям СМИ в России ежегодно выпускается около 7 000 000 000 бумажных денежных знаков различного достоинства, для производства которых бумажные фабрики Краснокамска и Санкт-Петербурга обеспечивают 11 000 тонн необходимого материала. Он устойчив к истиранию и перегибам, поэтому билеты Банка России выдерживают до пяти тысяч сгибаний.

Банкноты, выпущенные в Перми и Москве, с виду полностью идентичны. Если у них и существуют определённые технологические различия, то это пока остаётся тайной. Бонисты пробуют идентифицировать продукцию конкретной фабрики по серии на банкноте. Например, они утверждают, что если у купюры 5 рублей образца 1997 года первая буква в серии «а», то отпечатана она в Москве, а если первая буква – это «и», то перед нами выпуск Пермской фабрики.

Несколько десятилетий в составе Гознака находилась и Ряжская печатная фабрика (г. Ряжск, Рязанская область). Однако для выпуска банковских или казначейских билетов СССР она изначально не планировалась. Единственной целью её строительства было обеспечить многомиллиардную потребность в маркированных конвертах (напечатанная на конверте почтовая марка – это ведь тоже своеобразные деньги). На пике выпуска (1991 г.) в Ряжске сумели отпечатать почти два миллиарда конвертов. Выпуском конвертов фабрика занимается и сейчас. Но так как филиалом АО «Гознак» она теперь не является, марки на своей продукции больше не печатает.

Если принять за истину замеры, произведённые бонистами, которые говорят, что банковский билет 5000 рублей образца 1997 года весит 1,02 грамма, то можно выражать определённые суммы массой. Поэтому сотня «Хабаровсков» или сумма в полмиллиона весит всего 102 грамма, а миллион вдвое тяжелее – 204 грамма. Таким образом, миллиардная сумма в пятитысячных банкнотах покажет на весах значение в 204 килограмма. Правда, для измерения надо брать только что отпечатанные банкноты, ведь в процессе обращения их вес может измениться.