коммуникаторы и реципиенты коды или языки общения

Вербальная коммуникация

Коммуникатор и реципиент.

Во время разговора каждый участник попеременно является то говорящим – отдающим информацию, то слушающим – принимающим ее. Казалось бы, все находятся в одинаковом положении. Но это не совсем так. Человек, передающий информацию, называют коммуникатором, а того, кто информацию принимает, реципиентом.

У каждого из нас были случаи, когда, услышав чьи-то обидные высказывания, сразу не можешь найти нужных слов для ответа. И только через какое-то время появлялась мысль: «Эх, надо было вот это сказать!» Чтобы этого не случилось, надо стараться из реципиента, стать коммуникатором —перехватить инициативу в свои руки. Сделать это не так сложно. Например, можно задать какой-нибудь вопрос, который заставит собеседника задуматься, а вам даст возможность оценить ситуацию и принять, правильное решение.

Коммуникатор имеет некоторые временные преимущества перед реципиентом, который должен воспринять информацию и внутренне ее переработать. В это время коммуникатор имеет возможность подготовить новую информацию, и мысли реципиента опять заняты расшифровкой сообщения.

Социолог Гарольд Лассуэлл, анализируя общение между людьми, создал модель коммуникативного процесса, которая включала пять элементов:

1. Кто (передает сообщение) — Коммуникатор.

2. Что (передается), — Сообщение (текст).

3. Как (осуществляется передача) — Канал связи.

4. Кому (направлено сообщение) — Реципиент (слушатель).

5. С каким эффектом — Эффективность.

Можно выделить три позиции коммуникатора во время коммуникативного процесса:

1) открытую – коммуникатор открыто объявляет себя сторонником излагаемой точки зрения, оценивая различные факты в подтверждение своей позиции;

2) отстраненную – коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки зрения, не заявляя открыто своих предпочтений.

3) закрытую – коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает иногда к специальным мерам, чтобы скрыть ее.

Для передачи любой информации собеседникам потребуются какие-то средства.

Когда мы пользуемся языком для передачи информации, то он становится речью. Поэтому речь и язык тесно, связаны между собой, это два аспекта единого целого. Речь — это деятельность общения (выражения, воздействия, сообщения) с помощью языка.

Слова употребляются нами по-разному: мы можем произнести их вслух, про себя, написать, обозначить особым жестом. Иногда считают, что речь скрывает истинное лицо-человека. Вместе с тем речь может демонстрировать его, порой вопреки воле говорящего. С детства мы усваиваем не только родной язык, но и язык своего времени, своей социальной группы, своей семьи, всего нашего окружения.

В зависимости от того, как мы используем слова, а также от

условий, в которых протекает общение, выделяют различные

виды речи.

· Внешняя (восклицательная, диалог, монолог);

Внутренняя речь — это речь для себя. Отличительная черта этой речи в том, что она не слышна другим и понятна только одному человеку – вам.

Внешняя речь — ее еще называют устной, слышимой речью — это уже речь, предназначенная для людей, находящихся рядом с вами. В устной речи общение ограничено условиями общего пространства и времени.

Одной из первых у человека появилась восклицательная речь. Ее основная задача — сообщить всем о вашем состоянии или об отношении к окружающим. Восклицание будет понятно только в том случае, если окружающие находятся рядом и наблюдают происходящее.

Диалогическая речь, которую также называют разговорной, поддерживается взаимными репликами собеседников. Обычно она не полностью развернута, так как многое или вытекает из того, что было сказано раньше, или заранее известно говорящим, или очевидно из имеющейся, ситуации. Поддержание разговорной речи предполагает естественный ответ на побуждение собеседника или существует как реакция на происходящее вокруг. То есть диалог будет понятен только в том случае, если вы совместно с собеседником обсуждаете общие проблемы.

Письменная речь появилась намного, позднее устной. Причиной ее возникновения, явилась необходимость общения между

людьми, разделенными пространством и временем. Под письменной понимают речь с использованием письменных знаков. Благодаря письменной речи люди получили возможность хранить накопленные человечеством знания и передавать их новым поколениям.

Перцептивная сторона общения

Может казаться, что в процессе общения люди обмениваются исключительно информацией – один задает вопрос, второй отвечает, и так постоянно. Однако такое понимание коммуникации в корне неверно и не может быть полным. Для того, чтобы выразить это понятие более объемно, психологи ввели термин «перцептивная сторона общения». Предлагаем его рассмотреть, опираясь на книгу Галины Михайловны Андреевой «Социальная психология».

Перцептивная сторона общения – это процесс взаимовосприятия и познания партнеров по общению и установление на этой основе взаимопонимания. Это означает, что люди относятся друг к другу отнюдь не как к источникам информации – имеется еще с десяток факторов, по которым они оценивают собеседника как личность.

Почему же диалог нельзя рассматривать с точки зрения простого обмена информации? Этому есть несколько причин.

Во-первых, диалог нельзя рассматривать лишь как отправление информации одним человеком и прием ее другим, ведь когда человек произносит какую-либо фразу, он в первую очередь (скорее, подсознательно) ориентируется на мотивы, цели и установки собеседника.

В процессе диалога или взаимодействия происходит активный обмен информацией. Ведь люди не просто сухо обмениваются значениями, но при этом стремятся выработать общий смысл. Недостаточно просто принять информацию, ее еще надо осмыслить и понять. В какой-то мере диалог – это совместный процесс выработки понимания или решения.

Во-вторых, два справочных автомата, обмениваясь информацией, не могут повлиять друг на друга, в то время как живые люди – могут. Почти каждая фраза имеет своей целью каким-либо образом воздействовать на собеседника.

Соответственно, эффективность коммуникации определяется тем, насколько удалось это воздействие. В процессе диалога постоянно меняются типы отношений, чего точно не скажешь о справочных автоматах.

В-третьих, собеседники лишь тогда начнут влиять друг на друга, когда оба будут обладать единой системой кодификации и декодификации. Или просто – говорить на одном языке.

Для начала небольшая справка, которая пригодится в дальнейшем понимании: коммуникатор – это человек, отправляющий информацию, реципиент – принимающий ее. Важно обладать единой системой кодификации и декодификации, как минимум потому, что в процессе разговора реципиент и коммуникатор постоянно меняются местами. А это возможно лишь в том случае, если знаки и значения единиц информации понятны обоим участникам.

При этом фраза далеко не всегда равна прямому значению слов. К примеру, жена говорит мужу: «Я только что купила несколько лампочек», что тот должен интерпретировать как: «Иди и замени перегоревшие лампочки».

В-четвертых, при общении между людьми могут возникать коммуникативные барьеры. Они могут привести к искажению сообщения, поэтому вы рискуете потратить свое время из-за того, что неправильно донесли информацию, вызвав путаницу и непонимание.

Примеры коммуникативных барьеров:

Проблема с коммуникативными барьерами еще и в том, что полностью их избежать не получится. То есть, прежде, чем ваше сообщение усвоится реципиентом, оно пройдет фильтрацию в его сознании на самых разных уровнях.

Как происходит передача сообщения?

Прежде всего, стоит сказать, что информация, которая исходит от собеседника, может быть двух типов:

Однако так или иначе, коммуникатор использует речь. Она бывает вербальной и невербальной.

Невербальная коммуникация – это взаимодействие между людьми без использования слов. Вербальная речь – это естественный звуковой язык, то есть система фонетических знаков.

Во время диалога коммуникатор кодирует информацию, а реципиент ее декодирует. Весь этот процесс можно пояснить на примере следующей цепочки:

(Коммуникатор): Интенция – Смысл – Кодирование – Текст (сообщение) – Декодирование: раскрытие смысла (Реципиент)

Прежде чем коммуникатор передаст сообщение, ему нужно осознать смысл, который он хочет донести, после чего кодировать эту информацию в словесные и невербальные сигналы.

Но как при этом коммуникатор удостоверится, что его сообщение воспринято правильно? Это случится, когда произойдет смена коммуникативных ролей, то есть коммуникатор станет реципиентом, а реципиент – коммуникатором.

Реципиент становится коммуникатором и при помощи своей речи дает понять, что уловил смысл сообщения. Диалог в этом смысле похож на пинг-понг, то есть смену ролей. Это можно представить следующим образом:

Сообщение коммуникатора – Обратная связь (интерпретация смысла) – Уточнение, дополнение – Приращение информации – Принятие или непринятие приращения – Обратная связь

Таким образом, роли постоянно меняются, чтобы коммуникатор удостоверился в том, что его сообщение собеседник понял правильно.

Модель коммуникационного процесса

Существует несколько моделей коммуникативного процесса, самой известной из которых является концепция Гарольда Лассуэлла.

Эта модель изначально включала пять элементов, но в итоге Лассуэлл добавил к ней еще две, изменив несколько остальные. Изначальная модель:

Как научиться эффективной коммуникации?

Существует множество способов и советов улучшить свои коммуникативные навыки, мы же предоставляем вам наиболее интересные и эффективные из них.

Всегда осознавайте контекст происходящего. Вам нужно понимать, какой формат у вашего диалога:

Исходя из контекста вам будет легче выбрать правильный стиль поведения.

Выберите правильный стиль поведения. Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий. Если вы неправильно «считаете» контекст, то коммуникация будет затруднена.

Вы наверняка видели со стороны как нелепо смотрится человек, который ведет себя неподобающе контексту и как тут же возводятся десятки барьеров между ним и остальными.

Считается, что есть три стиля поведения: гуманистический, манипулятивный и ритуальный.

Гуманистический – это стиль, который направлен на обоюдное изучение представлений партнеров, что приводит к возникновению эмпатии.

Манипулятивный – вы пытаетесь привить другому человеку свою точку зрения. Это всего лишь инструмент, который вы можете использовать как на благо, так и во вред.

Ритуальный стиль задается определенной культурой. В американском обществе принято отвечать «Прекрасно!» на вопрос «Как дела?».

Если вы верно разберетесь в контексте ситуации, а также сумеете выбрать правильный стиль поведения, то значительно повысите свои шансы на то, что ваше сообщение будет воспринято, как и задумывалось.

Используйте трансакционный анализ. Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди» представляет свой оригинальный взгляд на транзакционный анализ – направление, которое предполагает регулирование действий собеседников при помощи регулирования их позиций. У Берна это Родитель («Надо!»), Взрослый («Хочу!» и «Надо!») и Ребенок («Хочу!»).

Вы будете эффективно общаться с людьми в том случае, если позиции совпадают. К примеру, если к вам обращается человек в роли Взрослого, а вы отвечаете ему тем же. Если же происходит взаимодействие Родитель – Взрослый или Родитель – Ребенок, цель разговора может быть не достигнута.

Коммуникаторы и реципиенты коды или языки общения

0. Умение влиять на точку зрения или поведение других людей ценилось еще в глубокой древности. Война всех против всех разрушает общество. Для нейтрального сосуществования с окружающими требуется хоть иногда в чем-то с ними соглашаться. Языки, храмы, литература, искусство, деньги и т.д. – результаты такого согласия. Достигается оно коммуникацией.

1. Коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, социальных групп и отдельных индивидов. Понятие «коммуникация» имеет много значений, которые отражают многоплановость подходов к этому феномену.

В общем плане коммуникацию можно представить как передачу того или иного содержания от одного сознания (массового или индивидуального) к другому. Коммуникация — это процесс обмена информацией, пересылка сведений от точки передачи отправления к точке приема без изменения последовательности или структуры содержания.

Коммуникация ориентирована на достижение, сохранение или обновление консенсуса как основного фактора солидарности и стабильности общества. Коммуникация является неотъемлемой частью системы действий: лишь достигая понимания относительно ситуации действия, субъекты могут адекватно действовать. Понимание представляет собой механизм координации действий, в значительной степени опирающийся на многоуровневую систему знаний.

Консенсус (лат. consensus – согласие) – согласованное мнение.

Дискурс — логически целостная, опосредованная, социально обусловленная единица коммуникации. В теории коммуникации дискурс — это социальный процесс, в который включен текст.

Тексты – это сообщения, которые передаются в процессе коммуникации. Тексты могут быть выражены иконически (визуально, изобразительно), графически, а также риторически (словом, фразой).

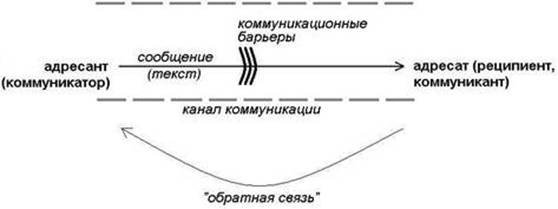

Коммуникативный акт – это процесс передачи сообщения от коммуникатора к реципиенту. Формальным критерием завершенности коммуникативного акта является наблюдаемый коммуникатором факт принятия реципиентом от него сообщения, т.е. наличие подтверждения с помощью обратной связи.

Адресант (коммуникатор) — инициатор коммуникации, осуществляет определенные, запланированные коммуникативные подходы.

Адресат (реципиент, коммуникант) — объект/субъект коммуникации, получатель информации/сообщения, обладает коммуникативными ожиданиями.

Знаковые системы / коды, с помощью которых сообщение передается в том виде, в котором оно наиболее удобно для восприятия и понятно адресату.

Цель и задачи коммуникации / предмет коммуникации / контекст коммуникации / функции коммуникации.

Сообщение (текст) – определенное содержание, имеющее смысловые значения, выраженное с помощью вербальных и невербальных средств, заключенное в определенную форму.

Канал коммуникации (личный, опосредованный).

Обратная связь / эффективность коммуникации.

В задачи специалиста по связям с общественностью входит:

— определять цели коммуникации,

— подбирать адекватные каналы коммуникации и формы сообщений (текстов),

— заботиться о преодолении информационных барьеров с целью повышения эффективности коммуникации (в частности, решить эту проблему помогает знание основ журналистики),

— отслеживать «обратную связь».

Предмет коммуникации — это та часть внутреннего или внешнего мира реципиента, на которую коммуникатор воздействует.

Так как коммуникативное сообщение

а) сначала воспринимается,

б) затем интерпретируется, осмысливается

в) и только после этого оно может быть принято или нет,

то предметом любого коммуникативного воздействия является, в первую очередь, духовно-психологическая сфера человека, а затем – его поведение, состояние или отношение. Духовно-психологическая сфера человека наиболее подвержена изменениям и уязвима. Она чаще всего используется в коммуникации как посредник для изменения его эмоционального, познавательного, поведенческого аспектов. Это означает, что одной и той же коммуникативной цели можно добиться, воздействуя на разные духовно-психологические стороны человека, а одни и те же формы воздействия на разных людей приводят иногда к противоположным результатам. Исходя из этого, коммуникативное воздействие на человека должно быть индивидуальным и адекватным той части его психологического мира, через которую коммуникатор стремится достигнуть своей цели. Процесс коммуникации требует от его инициатора знания своей целевой аудитории. Это позволяет прогнозировать степень достижения поставленных перед конкретным коммуникативным актом целей.

2. Технология коммуникации

1) отбор информации; бывает случайным или целенаправленным, выборочным или сплошным, запрограммированным или инициативным;

2) кодирование отобранной информации, т.е. трансформирование передаваемого значения в послание или сигнал, который может быть передан. Для того чтобы началась социальная коммуникация, коммуникатор должен опредметить, овеществить свою информацию, т.е. воплотить ее в содержании коммуникационного сообщения. Информация в результате кодирования облекается в ту форму, в которой она будет доступна и понятна получателю (например, в письменную, табличную, графическую, звуковую, символическую и т.п.). Соответственно подбирается подходящий способ передачи информации. Она может быть передана устно, письменно, с помощью других сигналов или условных знаков;

3) передача информации. Коммуникационное сообщение движется в материальном пространстве и времени, достигая, в конце концов, реципиента. Если передаваемая информация имеет большое значение, используются несколько дублирующих каналов. Выбор канала определяется формой информации или возможностями коммуникатора. Однако общим требованием и идеальным случаем является канал, обеспечивающий максимально быструю (мгновенную), бездефектную (без искажений) и адресную передачу информации, не допускающую ее утечки третьим лицам или структурам и т.п.;

4) декодирование информации. Для того чтобы завершилась социальная коммуникация, реципиенту нужно распредметить смысловое содержание сообщения, т.е. понять его и включить понятую информацию в свое интеллектуальное пространство. Этот процесс включает восприятие послания получателем, его интерпретацию (расшифровку) и оценку (осмысление);

3. Проблема понимания

Коммуникационное понимание, по Л.Н. Фе дотовой, имеет три формы:

— реципиент получает новое для него знание, в результате которого коммуникационное понимание сливается с познавательным и имеет место коммуникационное познание. Коммуникационное познание является творческим познавательным актом, потому что реципиент не только осознает поверхностный и глубинный смыслы сообщения, но и оценивает их с точки зрения своих моральных принципов и прагматического интереса;

— реципиент не постигает глубинного смысла сообщения, ограничиваясь коммуникационным восприятием (к примеру, текст басни понят, а мораль понять не удалось);

— реципиент запоминает, повторяет, переписывает отдельные слова или фразы, не понимая даже поверхностного смысла сообщения; тогда имеет место псевдокоммуникация, так как нет осознания смысла полученной информации, а есть лишь запоминание ее формы или структуры.

4. Формы коммуникационного действия по А.В. Соколову

Подражание может быть:

— произвольным (имитацией) – используется при школьном обучении, овладении технологиями, мастерством;

— непроизвольным (бессознательным); это главный метод первичной социализации детей дошкольного возраста.

В общественной жизни посредством подражания происходит распространение модных новаций, популярных идей и веяний. Благодаря подражанию, из поколения к поколению передаются традиции, обычаи, стереотипы поведения.

Диалог – форма коммуникационного взаимодействия, освоенная людьми в процессе антропогенеза при формировании человеческого языка и речи. Участники диалога относятся друг к другу как к равноправным субъектам, владеющим определенным знанием. Между ними складывается субъект-субъектное отношение, взаимодействие носит творческий характер в том смысле, что достигается социально-психологическая общность партнеров, обозначаемая словом «мы». Участники диалога совместно создают информационное взаимодействие, обладающее относительной смысловой завершенностью. Относительность завершения диалога в том, что реакция на то или иное высказывание может проявиться в поведении реципиента много времени спустя. Театр и школа рассчитаны на ответ, пролонгированный во времени. Открытый диалог перерастает в коммуникационный дискурс, охватывающий множество субъектов и продолжающийся бесконечно во времени и в пространстве.

Диалог близок к поведению по схеме «стимул – реакция», он не требует такого уровня программирования и организации, как монологическое выступление. Поэтому именно диалог считается первоначальной формой речи, а монологическая речь – более поздним коммуникационным достижением, требующим более высокой культуры речи и некоторых ораторских навыков.

Управление – коммуникационное действие, при котором коммуникатор рассматривает реципиента как средство достижения своих целей, как объект управления. Между коммуникатором и реципиентом устанавливаются субъект-объектные отношения. Управление отличается от диалога тем, что субъект имеет право монолога, а реципиент не может дискутировать с коммуникатором, он может только сообщать о своей реакции по каналу обратной связи, а тот при желании может ее учитывать. Управленческий монолог может быть:

— в форме приказа (коммуникатор имеет властные полномочия, признаваемые реципиентом);

— в форме внушения, когда используется принудительная сила слова за счёт многократного повторения одного и того же монолога (реклама, пропаганда, проповедь);

— в форме убеждения, апеллирующего не к подсознательным мотивам, как при внушении, а к разуму и здравому смыслу при помощи логически выстроенной аргументации.

(Особой формой внушения является психоз, который стихийно возникает в массах людей. Заражение характеризуется эмоциональным накалом и агрессивностью. Его источниками могут быть ритуальные танцы, музыкальные ритмы, религиозный экстаз, спортивный азарт, ораторское мастерство. По-видимому, при этом типе коммуникации большую роль играют бессознательные побуждения.)

Формы коммуникационных действий могут включать различное содержание, и вместе с тем, один и тот же смысл может передаваться в двух или даже в трех формах, например, обучать чему-либо можно путем показа (подражание), путем инструктирования (управление) или путем диалогического объяснения.

Наиболее «миролюбивой» формой является подражание: здесь нет почвы для конфликтов. Наиболее «воинственной» формой следует признать управление, где представлены такие способы императивного принуждения, как приказ, информационная война, контрпропаганда, культурный империализм. Широкое распространение в современных демократических обществах получило манипулятивное управление, подменяющее конфликтогенное командное принуждение мягкими психологическими технологиями, создающими у реципиента иллюзию свободы выбора и сотрудничества с коммуникатором (реклама, паблик рилейшенз, политтехнологии). Диалоговая коммуникация в наибольшей степени соответствует социально-психологической природе людей и поэтому она приносит наибольшее удовлетворение участникам.

Реальное коммуникационное действие во всех его формах – подражание, управление, диалог – включает восприятие партнерами друг друга, формирование в сознании их образов (имиджей) и эмоциональное их переживание. Для эффективного управления или диалога важно предугадать реакцию реципиента на то или иное сообщение, нужно знать мотивы, ожидания и коммуникационные навыки. С другой стороны, реципиент формирует свое отношение к коммуникатору: безразличие, доверие, симпатия и т.д. Короче говоря, коммуникатор и реципиент моделируют, по выражению А.А. Леонтьева, коммуникативно значимые особенности личности собеседника.

Тема 3. Общение как информационный процесс. Информационная сторона общения.

Говоря об информационной стороне общения, мы прежде всего имеем в виду обмен различными знаниями, представлениями, идеями, чувствами, установками и т. п.

Потребность в новых впечатлениях является одной из важнейших человеческих потребностей Информационный голод, духовную жажду мы обычно утоляем с помощью других людей. Выбирая человека для общения, мы неосознанно ищем удовлетворения своей естественной потребности в информации. Поэтому выбираем прежде всего тех, кто может быть ее источником.

Интересный человек — это действительно прежде всего источник новой информации, но не вообще любой, а новой для слушающего. Это значит, что необходимо ввести различение двух, на первый взгляд близких, понятий — информированность и информативность.

Информированность —это запас знаний, имеющийся у человека; Грубо говоря, тот; кто прочел двести книг, при прочих равных условиях в два раза более информирован, чем тот, кто прочел сто.

Жажда познания, как и жажда общения, подразумевает совместную двустороннюю деятельность; Тот, кто выдает информацию, нуждается в человеке, способном ее воспринять, не меньше, чем слушатель в ораторе.

Информация может быть двух типов: побудительная и констатирующая. Побудительная информация проявляется в форме приказа, совета или просьбы. Она призвана вызвать, стимулировать какое-то действие. Побудительная информация предполагает активизацию (когда слушающий начинает действовать в заданном направлении); интердикцию (запрет нежелательных видов деятельности) и дестабилизацию (рассогласование или нарушение некоторых форм поведения). Иногда одна и та же информация вызывает разное к ней отношение. И если педагог сообщает, что до окончания самостоятельной работы осталось 5 мин, то для тех людей, которые хорошо учатся, это является сигналом дописывать быстрее (активизация), для тех, кто разговаривал, ожидая возможность списать, — прекращение беседы (интердикдия), а те, кто совсем ничего не знал, понимает, что уже все равно ничего не успеет и откладывает ручку в сторону (дестабилизация).

Констатирующая информация проявляется в форме сообщения и не предполагает непосредственного изменения поведения. Для того чтобы обмен информацией состоялся, собеседники должны, понимать друг друга, говорить на одном языке.

Коммуникатор и реципиент.

Во время разговора каждый участник попеременно является то говорящим – отдающим информацию, то слушающим – принимающим ее. Казалось бы, все находятся в одинаковом положении. Но это не совсем так. Человек, передающий информацию, называют коммуникатором, а того, кто информацию принимает, реципиентом.

У каждого из нас были случаи, когда, услышав чьи-то обидные высказывания, сразу не можешь найти нужных слов для ответа. И только через какое-то время появлялась мысль: «Эх, надо было вот это сказать!» Чтобы этого не случилось, надо стараться из реципиента, стать коммуникатором —перехватить инициативу в свои руки. Сделать это не так сложно. Например, можно задать какой-нибудь вопрос, который заставит собеседника задуматься, а вам даст возможность оценить ситуацию и принять, правильное решение.

Коммуникатор имеет некоторые временные преимущества перед реципиентом, который должен воспринять информацию и внутренне ее переработать. В это время коммуникатор имеет возможность подготовить новую информацию, и мысли реципиента опять заняты расшифровкой сообщения.

Социолог Гарольд Лассуэлл, анализируя общение между людьми, создал модель коммуникативного процесса, которая включала пять элементов:

Кто (передает сообщение) — Коммуникатор.

Что (передается), — Сообщение (текст).

Как (осуществляется передача) — Канал связи.

Кому (направлено сообщение) — Реципиент (слушатель). 5. С каким эффектом — Эффективность.

Можно выделить три позиции коммуникатора во время коммуникативного процесса:

открытую – коммуникатор открыто объявляет себя сторонником излагаемой точки зрения, оценивая различные факты в подтверждение своей позиции;

отстраненную – коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки зрения, не заявляя открыто своих предпочтений.

закрытую – коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает иногда к специальным мерам, чтобы скрыть ее.

Для передачи любой информации собеседникам потребуются какие-то средства.