рефракционная амблиопия код по мкб 10

Амблиопия (синдром ленивого глаза)

Общие сведения

Синдром ленивого глаза по-научному называемый амблиопией относится к патологиям зрительного анализатора. Это функциональное расстройство и ведет оно к снижению остроты зрения, сужения поля зрения, глубины восприятия. Патология не поддается коррекции при использовании очков либо контактных линз.

Встречается амблиопия у 1-2% населения и вызвана тем, что один из глаз или оба в той или иной степени не задействованы в бинокулярном зрении. При этом не выявляются органические поражения сетчатки глаза, нервных путей или структур головного мозга, отвечающих за зрение.

Код амблиопии по мкб-10: H53.0, относится к нарушениям, развивающимся вследствие анопсии – дефектов визуальных полей в результате анизометропии, зрительной депривации, косоглазия и пр.

Патогенез

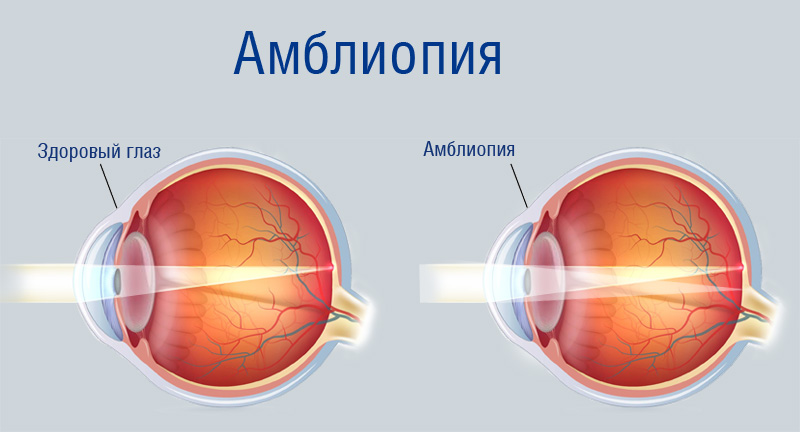

Ослабление зрения при амблиопии обусловлено ухудшением преломляющих свойств сред глаза таких как: роговая оболочка, водянистая влага, хрусталик, стекловидное тело. Может развиваться на фоне заболеваний сетчатой или сосудистой оболочки, нарушений зрительных нервов или прилегающих отделов головного мозга. Считается, что зрение одного из глаз ухудшается из-за его неиспользования. Это происходит, когда у одного из глаз очень низкая острота зрения (менее 0,2), которая делает невозможным соединение изображения, что приводит к выключению этого глаза из процессов бинокулярного зрения и даже к его отведению. В таком случае амблиопия становится причиной косоглазия. Амблиопия также возникает при торможении зрительного восприятия косящего глаза и при развитии анормальных бинокулярных связей в результате анизейконии — наложения фокусированной и несфокусированной картинки различного размера.

Помимо анатомических оснований появлению амблиопии и ухудшению зрения могут способствовать функциональные заболевания нервной системы, включая эпилепсию, истерию, неврастению, алкоголизм и пр., даже когда нет видимых анатомических аномалий. Известны случаи амблиопии, возникшей в период менструации и возвращения прежней остроты зрения по прошествии.

Классификация

Амблиопия в зависимости от этиологии бывает:

Встречается дисбинокулярная амблиопия с правильной — центральной и неправильной фиксацией косящего глаза. Если при выключении второго глаза у пациента фиксируется рассматриваемый объект не на центральной ямке желтого тела, а на ложной — псевдомакуле. Неправильная фиксация приводит к потере способности фиксации в этом участке макулы, развитию ложного желтого пятна и анормальной корреспонденции сетчаток.

Отличие фиксации картинки при амблиопии

В зависимости от остроты зрения различают амблиопию:

Амблиопия высокой степени

Функциональные симптомы амблиопии высокой степени имеют большую выраженность и необратимость. Им обычно предшествуют тяжелые формы астигматизма, миопии или гиперметропии. Такая стадия патологии существенно снижает качество жизни и делает человека нетрудоспособным – ему сложно ориентироваться в пространстве, он становится неуклюжим. Нормализовать зрение не удается при помощи линз, очков или других оптических приборов.

Причины

Ученые выделяют целый ряд причин и заболеваний, которые могут привести к возникновению синдрома ленивого глаза:

Генетические факторы развития амблиопии

Вероятность возникновения «ленивого глаза» у ребенка высока даже, если только один родитель имел ее в анамнезе. Кроме того, синдром ленивого глаза может развиваться при таких наследуемых заболеваниях как:

Симптомы

В связи с перенапряжением одного из глаз у больного могут возникать рези и дискомфорт ведущего глаза, а также головные боли.

Анализы и диагностика

Для подтверждения диагноза амблиопии проводят исследования, выявляющие асимметрию рефракции, нарушения работы отводящей и приводящей мускулатуры глаза, которые обычно наблюдаются при косоглазии, а также изучают истинную остроту зрения каждого глаза, отдельно взятого. Также может быть рекомендовано проведение офтальмоскопии, УЗИ, периметрии, цветового тестирования и тестов на преломление.

Обследования у окулиста проводят с использованием щелевой лампы. Его должны проходить все дети младше 7 лет, имеющие в семейном анамнезе амблиопию или косоглазие. При этом очень важно выявить, почему глаз начинает «лениться».

Поставить синдром ленивого глаза можно только после исключения любых органических нарушений и заболеваний, снижающих остроту зрения.

Лечение амблиопии

Лечение амблиопии обычно начинается с коррекции имеющихся нарушений рефракции, ведь только так можно добиться получения отчетливого изображения на сетчатке. Для этого чаще всего используют прямую тотальную и длительную окклюзию доминантного глаза, которая позволяет исключить конкурентное тормозящее его воздействие. В дальнейшем отслеживают динамику изменений и остроту зрения амблиопичного ока.

Таким образом, лечение включает в себя два этапа:

Лечение амблиопии у взрослых

Лечение ленивого глаза у взрослых занимает много времени и проходит менее успешно, чем у детей, ведь для наилучшего прогноза диагноз амблиопии должен быть поставлен на ранних стадиях. Несвоевременное лечение обычно приводит к значительному стойкому снижению остроты зрения.

У взрослых амблиопия чаще всего не поддается лечению, ведь развитие и становление зрения происходит в детском и подростковом возрасте. Особам старше 9 лет могут помочь аппаратные методики, тренировки, работающие с нейропластичностью благодаря способности нервной системы адаптироваться к изменяющимся условиям и приобретать новые навыки.

Лечение амблиопии у детей

Лечение амблиопии оказывается эффективным, если было проведено в возрасте до 12 лет, поэтому очень важно как можно раньше поставить ребенку правильный диагноз и начать лечение на наиболее ранней стадии заболевания.

До сих пор ведутся споры об эффективности и целесообразности использования окклюзии при лечении амблиопии у детей. Данная методика направлена на стимуляцию работы фовеолярной области сетчатки амблиопичного глаза и повышение остроты зрения путем устранения конкурентного воздействия доминантного глаза благодаря использованию прямой окклюзионной повязки или окклюдера на ведущий глаз на длительное время. Однако методика имеет ряд недостатков:

Поэтому современные подходы лечения амблиопии все чаще основаны на использовании специальных игровых приложений для планшетов и компьютеров, смарт-очков ViDi, помогающих разработать «ленивый» глаз в достаточно короткие сроки.

Для выявления синдрома ленивого глаза у детей на ранней стадии в первую очередь важно проявить бдительность и внимательность родителям, которые готовы будут в дальнейшем прислушиваться к врачу и следовать всем его рекомендациям.

Амблиопия – это стойкое одно- или двустороннее снижение зрения, не связанное с органической патологией зрительного анализатора и не поддающееся оптической коррекции. Течение амблиопии может быть бессимптомным или сопровождаться невозможностью устойчивой фиксации взгляда, нарушением цветовосприятия и ориентировки в пространстве, снижением остроты зрения (от незначительного ослабления до светоощущения). Диагностика включает определение остроты зрения, периметрию, определение цветоощущения и темновой адаптации, осмотр глазного дна, тонометрию, биомикроскопию, определение вида и угла косоглазия, рефрактометрию, скиаскопию, электроретинографию, УЗИ глаза, неврологическое обследование и др. Лечение амблиопии направлено на устранение причин, вызвавших ее развитие: может быть хирургическим (коррекция косоглазия, устранение птоза, экстракция катаракты) или консервативным (очковая коррекция, плеоптика, пенализация, физиотерапия).

МКБ-10

Общие сведения

Амблиопия (синдром «тупого», «ленивого» глаза) характеризуется бездействием, неучастием одного из глаз в процессе зрения. В клинической офтальмологии амблиопия рассматривается в качестве одной из ведущих причин одностороннего понижения зрения. Во всем мире амблиопией страдают около 2% населения. Синдром ленивого глаза является заболеванием преимущественно детского возраста, поэтому столь важный аспект приобретает проблема его раннего выявления и коррекции.

Причины амблиопии

Непосредственными триггерами при различных видах амблиопии могут выступать множественные факторы:

Факторы риска

Патогенез

Несмотря на множество форм амблиопии, механизм развития заболевания во всех случаях связан с депривацией форменного зрения и/или патологическими бинокулярными связями, что приводит к функциональному снижению центрального зрения.

Классификация

По времени развития патологии различают первичную (врожденную) и вторичную амблиопию. С учетом причин выделяется несколько форм вторичной: страбизматическая (дисбинокулярная), обскурационная (депривационная), рефракционная, анизометропическая, истерическая, смешанная.

Амблиопия может быть диагностирована на одном глазу (односторонняя) или на обоих глазах (двусторонняя). В зависимости от степени понижения остроты зрения различают амблиопию 4-х степеней:

Симптомы амблиопии

Различные формы патологии имеют свои проявления. При слабой степени выраженности возможен бессимптомный вариант. Дети, ввиду недостатка сенсорного опыта, не могут адекватно оценить, насколько хорошо они видят и одинаково ли задействованы в процессе зрения оба глаза. О возможности амблиопии у маленького ребенка можно думать при наличии косоглазия, нистагма, невозможности четко зафиксировать взгляд на ярком предмете.

У детей более старшего возраста указывать на амблиопию может снижение остроты зрения и отсутствие улучшений от его коррекции, нарушение ориентировки в незнакомом месте, отклонение одного глаза в сторону, привычка закрывать один глаз при взгляде на предмет или чтении, наклон или поворот головы при взгляде на интересующий предмет, нарушение цветовосприятия и темновой адаптации.

Истерическая амблиопия у взрослых развивается на фоне сильных эмоциональных потрясений и характеризуется внезапным ухудшением зрения, которое сохраняется от нескольких часов до нескольких месяцев. Нарушения зрения при амблиопии могут варьировать от легкого снижения остроты зрения до практически его полной потери (светоощущения) и невозможности зрительной фиксации.

Диагностика

Для выявления амблиопии необходимо проведение комплексного офтальмологического обследования. При первичном осмотре глаз врач-офтальмолог обращает внимание на веки, глазную щель, положение глазного яблока, определяет реакцию зрачка на свет. Инструментальная диагностика включает:

Лечение амблиопии

Только раннее, индивидуально подобранное и настойчивое лечение дает положительные результаты. Коррекцию предпочтительно производить в возрасте до 6-7 лет; у детей старше 11-12 лет амблиопия практически не поддается лечению.

Этиотропное лечение

Успешность офтальмологической коррекции напрямую связана с устранением ее причины. Так, при обскурационной амблиопии необходимо удаление катаракты, хирургическое исправление птоза, проведение рассасывающей терапии или витрэктомии при гемофтальме. В случае дисбинокулярной амблиопии проводится хирургическая коррекция косоглазия.

Лечение рефракционной или анизометропической амблиопии проводится консервативными методами. На первом этапе назначается оптимальная коррекция зрения: производится подбор очков, ночных или контактных линз, при анизометропии осуществляется лазерная коррекция. При истерической амблиопии назначаются седативные средства, проводится психотерапия.

Плеоптическое лечение

Примерно через три недели начинают плеоптическое лечение, имеющее целью устранение доминирующей роли лучше видящего и активацию функции амблиопичного глаза. Для лечения амблиопии используется активная и пассивная плеоптика.

Пассивная плеоптика заключается в заклеивании (окклюзии) ведущего глаза; активная плеоптика сочетает в себе окклюзию ведущего глаза с проведением стимуляции сетчатки дефектного глаза посредством световых, электрических импульсов, специальных компьютерных программ. Среди аппаратных методов наибольшее распространение при аблиопии получили тренировки на «Амблиокоре», лазерстимуляция, светоцветостимуляция, электростимуляция, электромагнитная стимуляция, вибростимуляция, рефлексостимуляция, компьютерные методы стимуляции и др. Плеоптические курсы при амблиопии повторяют 3-4 раза в год.

У детей младшего возраста (1-4 лет) лечение амблиопии проводят с помощью пенализации – целенаправленного ухудшения зрения доминирующего глаза путем назначения гиперкоррекции или закапывания в него раствора атропина. В этом случае острота зрения ведущего глаза снижается, что влечет за собой активизацию работы амблиопичного глаза. При амблиопии эффективны методы физиотерапии – рефлексотерапия, вибромассаж, лекарственный электрофорез.

Ортоптическая коррекция

После плеоптического этапа лечения амблиопии переходят к восстановлению бинокулярного зрения – ортоптическому лечению. Проведение данного этапа возможно при достижении остроты зрения в обоих глазах не менее 0,4 и возрасте ребенка не младше 4-х лет. Обычно с этой целью используется аппарат-синоптофор, глядя в окуляры которого пациент видит отдельные части целого изображения, которые необходимо зрительно объединить в одну картинку. Лечение амблиопии проводят до достижения приблизительно одинаковой остроты зрения обоих глаз.

Прогноз и профилактика

Прогноз при амблиопии зависит от причин и времени выявления заболевания. Чем раньше начата коррекции амблиопии, тем успешнее будет результат. Наибольший эффект достигается при проведении лечения до достижения ребенком 7 лет, пока не завершено формирование глаза. В случае своевременного и полного лечения амблиопии в большинстве случаев удается практически полностью нормализовать зрение. У взрослых с амблиопией развивается стойкое необратимое снижение остроты зрения.

Профилактика амблиопии достигается путем проведения регулярного диспансерного обследования детей, начиная с 1 месяца жизни. При выявлении помутнения оптических сред глаза, птоза, нистагма, косоглазия необходимо раннее устранение дефектов. Стойкого эффекта при лечении амблиопии удается достичь при прохождении полного курса лечения, четком соблюдении предписаний офтальмолога (ношении очков, окклюдеров, регулярном обследовании).

Классификация амблиопии: по степени и причинам

В офтальмологии довольно часто можно услышать понятие «ленивый глаз». Более корректное название этого заболевания – амблиопия. Степень этой патологии определяется уровнем потери зрения на момент диагностики. Со временем клиническая картина может меняться, поэтому так важен динамический контроль. При постановке диагноза в зависимости от показателей снижения остроты зрения амблиопии присваивается одна из степеней:

Нередко офтальмологи используют понятие «амблиопия высоких степеней». В этом случае подразумевается IV и V степени заболевания, при которых почти невозможна эффективная коррекция зрения.

Существенной характеристикой амблиопии также является точка зрительной фиксации. Различают центральную, парафовеолярную, макулярную, парамакулярную, околодисковую и периферическую фиксацию.

Причины развития амблиопии тесно связаны со временем начала её развития. Патология может быть:

Врождённая амблиопия является следствием генетических мутаций или дефектов внутриутробного развития, обусловленных действием неблагоприятных факторов во время беременности.

Вторичная амблиопия в зависимости от этиологии и клинической картины может быть отнесена к одной из форм:

Общим для всего разнообразия форм амблиопии является то, что механизм её развития связан с депривацией форменного зрения, а также патологиями бинокулярных связей. Совокупность этих условий (или каждое в отдельности) приводит к функциональным нарушениям, проявляющимся снижением остроты центрального зрения.

Страбизматическая (дисбинокулярная) амблиопия развивается при расстройстве бинокулярного зрения, обусловленного продолжительной супрессией одного глаза. Дисбинокулярная амблиопия может быть с правильной или неправильной фиксацией. В первом случае зона фиксации сохраняется в центре сетчатки, во втором – смещена от центра (в любую сторону).

Страбизматическая амблиопия встречается наиболее часто. В 70% случаев заболевание относится именно к этому типу.

Обскурационная (депривационная) амблиопия развивается на фоне врождённых или рано приобретённых заболеваний, вызывающих помутнение оптических сред глаза. Выявленная на этом фоне амблиопия сохраняется даже после устранения патологии (например, после экстракции катаракты) и при отсутствии каких-либо органических изменений в задних отделах глаза.

Рефракционная амблиопия обусловлена аномалиями рефракции. Фактором развития этого вида амблиопии зачастую становится длительное проецирование на сетчатку нечёткого изображения. План лечения этого вида патологии включает коррекцию аномалий рефракции и последующие аппаратные тренировки, цель которых – восстановление зрительно-нервного аппарата.

Анизометропическая амблиопия является следствием неодинаковой рефракции глаз. Такое нарушение приводит к формированию в левом и правом глазу образов одного и того же объекта разной величины. Вследствие этого нарушается единство получаемого изображения.

Истерическая амблиопия (психогенная слепота) представляет собой редкую форму заболевания. Как правило, фоном для подобного функционального расстройства служит некий аффект, приводящий к частичной или полной потере зрения.

С позиций симметричности амблиопия делится на одностороннюю и двустороннюю (на одном или обоих глазах соответственно).

Что такое Амблиопия? Симптомы, виды, классификация и методы лечения

Амблиопия это состояние, при котором отмечается не поддающееся коррекции снижение зрения, нарушения контрастной чувствительности и аккомодационных способностей, одного или обоих глаз, при отсутствии каких-либо патологических изменений. Функциональная амблиопия является ведущей причиной монокулярного снижения зрения среди возрастной группы от 20 лет и старше, опередив такие серьезные заболевания, как диабетическая ретинопатия, глаукома, макулярная дегенерация и катаракта.

В раннем возрасте существует критический период, когда факторы, препятствующие развитию нормального бинокулярного зрения (напр., постоянное косоглазие или анизометропия), могут вызвать амблиопию. Этот процесс обратив в течение длительного времени. Многочисленные клинические исследования доказывают, что улучшение остроты зрения у пациентов с функциональной амблиопией возможно вплоть до пожилого возраста. Однако такие случаи редки, а продолжительность лечения дольше, чем в молодом возрасте, и требует значительных усилий со стороны пациента.

Распространенность заболевания составляет в среднем около 2% среди всех жителей планеты. У здоровых детей эта патология выявляется в 1-3,5%, а среди детей с патологией органа зрения – в 4-5,3% случаев. Заболеваемость в дошкольном возрасте составляет 0,4% в год. Рефракционная и дисбинокулярная амблиопия считаются самыми распространенными. Вместе они составляют около 90% от числа всех случаев заболевания.

К факторам риска относят наличие в возрасте до 6-8 лет косоглазия, высокой степени аметропии, состояний, способствующих депривации (в данном случае депривация означает недополучение органом зрения зрительных стимулов). Кроме этого, к факторам риска относятся:

• недоношенность;

• дефицит веса новорожденного;

• ретинопатия недоношенных;

• церебральный паралич;

• задержка умственного развития;

• отягощенный семейный анамнез в отношении анизометропии, изоаметропии, косоглазия, врожденной катаракты.

Курение матери во время беременности, применение лекарственных средств и алкоголя может повышать риск развития амблиопии и косоглазия.

Риск слепоты у пациентов с данной патологией сравнительно выше, так как в этом случае потеря зрения на здоровом глазу может привести к инвалидности. Лечение оправдано также тем, что благодаря способности к фузии, создаются условия для правильного положения глаз, а нормальное бинокулярное зрение и его высокая острота требуются во многих профессиях.

Нарушение стереозрения вызывает наиболее значительные проблемы. Оно может затруднить осуществление профессиональной деятельности, вождения автомобиля, координацию движений.

Симптомы

Типичными симптомами являются ухудшение зрения одного или обоих глаз, затруднение восприятия объемных предметов, оценки расстояния до них, трудности при обучении. При наличии косоглазия могут предъявляться жалобы на отклонение глаза в одну из сторон от направления взора, двоение при взгляде двумя глазами и его исчезновение при закрытии косящего глаза. 27% пациентов с изогиперметропической амблиопией имеют сопутствующий дефицит навыков зрительного восприятия, что может вылиться в затруднения при обучении. Он приблизительно в 3 раза больше у детей, не пользовавшихся оптической коррекцией до 4 лет.

Монолатеральная амблиопия обычно не вызывает значительно затрудняющих зрение симптомов, так как хорошая острота зрения обеспечивается здоровым глазом.

Диагностика

Основным методом диагностики является визометрия. Дополнительно исследуются рефракция, фиксация глаз пациента, движения глаз и их содружественность, способность к сенсомоторной фузии, аккомодация. Для установления причины заболевания могут быть полезными электрофизиологические методы обследования, а также иные методы, позволяющие установить возможную органическую или психическую этиологию понижения остроты зрения.

Общие принципы лечения

Наилучшим методом достижения и сохранения высокой остроты зрения является выработка нормального бинокулярного зрения. Для успешного лечения необходимо определить вид амблиопии и устранить её основную причину. Чаще всего это депривация и угнетение бинокулярного зрения. Система методов, направленных на устранение амблиопии, называется плеоптическим лечением.

Оптическая коррекция. Использование оптической коррекции обосновано необходимостью обеспечения четкого изображения на сетчатке каждого глаза. Полная коррекция эффективна в некоторых случаях, особенно при изоаметропии и анизометропии до 2 дптр у пациентов с бинокулярным зрением. В качестве средств коррекции используются мягкие контактные линзы и очки. Контактные линзы уменьшают эффект анизэйконии (различие изображений на сетчатке обоих глаз) при анизометропии. Они незаметны и более удобны при использовании, уменьшают или полностью нивелируют призматический дисбаланс из-за разности очковых линз, дискомфорт от веса очков, периферических искажений, сужения поля зрения, испытываемых людьми, пользующимися очковой коррекцией. В свою очередь очки дешевле, защищают глаза от травм, а линзы могут быть модифицированы (бифокальные, призматические) для лучшего обеспечения бинокулярного зрения.

Окклюзия является «золотым» стандартом в лечении ленивого глаза уже более 200 лет. В настоящее время могут применяться прямая (закрытие лучше видящего глаза), обратная (закрытие хуже видящего глаза) и альтернирующая (попеременное закрытие глаз) окклюзия. В зависимости от продолжительности выделяют постоянную, частичную и минимальную.

Основным принципом прямой окклюзии является закрытие лучшего глаза, что стимулирует зрение амблиопичного. Психологические трудности при ее использовании, особенно у детей до 8 лет, могут приводить к отсутствию желаемого результата.

Перед ее применением важно исправить эксцентрическую фиксацию, препятствующую лечению.

Окклюзия может вызывать следующие побочные эффекты:

• снижение остроты зрения лучше видящего глаза, как результат плохого контроля со стороны врача и родителей;

• появление или увеличение степени косоглазия;

• появление диплопии;

• косметические проблемы;

• кожная аллергия и раздражение в местах прикрепления окклюдера.

Завершение лечения нужно проводить постепенно, уменьшая время ношения окклюзии. Иначе риск рецидива значительно повышается.

Пенализация. Метод лечения, заключающийся в создании искусственной анизометропии с помощью сочетания различных видов оптической коррекции и/или атропинизации лучше видящего глаза. При этом создаются условия для активизации деятельности амблиопичного глаза и уменьшается риск снижения остроты зрения ведущего глаза, так как он периодически принимает участие в акте зрения. Данный метод является своего рода альтернативой окклюзии.

Активная зрительная терапия (ортоптическое и диплопическое лечение). Совокупность методов, позволяющих восстановить или улучшить фиксацию и движения глазных яблок, пространственное восприятие, функцию аккомодации и бинокулярное зрение. Для этого могут применяться специальные приборы (синоптофор), призматические очки, компьютерные программы и другое. Данные методы позволяют сократить общее время лечения и достичь лучших результатов, к примеру, снизить на 50% длительность применения окклюзии.

В некоторых исследованиях было отмечено, что прием препарата Леводопа вызывает временное улучшение зрения амблиопичного глаза, однако механизм эффекта в настоящее время не выяснен.

Классификация и лечение

Выделяют функциональную, органическую и истерическую амблиопии. Первый вид патологии поддается лечению, тогда как органическая амблиопия, в большинстве случае не поддается лечению.

Функциональная амблиопия подразделяется на следующие виды: депривационная, рефракционная и анизометропическая. Она развивается в возрасте до 6-8 лет и является следствием депривации (лишения внешнего светового воздействия на сетчатку), косоглазия или анизометропии.

Следующие два вида понижения остроты зрения часто неправильно классифицируют как амблиопию, так как в их основе лежат психические или органические процессы, происходящие в глазу или головном мозге.

Истерическая амблиопия – ухудшение зрения в результате тревожного или эмоционального расстройства. Причиной его считается нарушение взаимодействия процессов торможения и возбуждения в головном мозге.

Органическая амблиопия – ухудшение зрения вследствие заболеваний глаза или зрительного тракта.

Функциональная амблиопия часто сопутствует приобретенным заболеваниям или врожденным аномалиям. Такое сочетание можно назвать взаимосвязанной амблиопией.

Также выделяют монолатеральную, когда отмечается снижение зрения одного глаза, и билатеральную амблиопию.

Степень понижения остроты зрения может быть слабой (0,4-0,8), средней (0,3-0,2), высокой (0,1-0,05) и очень высокой (менее 0,04).

Наиболее часто амблиопия развивается в результате неадекватной световой стимуляции центральных или периферических отделов сетчатки и/или аномального бинокулярного взаимодействия, приводящего к тому, что глаз воспринимает изображение, отличное от воспринимаемого другим глазом.

Причины развития снижения остроты зрения

Функциональная амблиопия

Органическая амблиопия

Врожденная и травматическая катаракта

Ранний полный блефароптоз

Гипоплазия зрительного нерва

Бесконтрольная окклюзия или пенализация

Постоянное монолатеральное косоглазие

Помутнения оптических сред глаза

Рубец макулярной и парамакулярной зоны

Анизометропия (с астигматизмом или без него)

Комбинированные анизометропия и косоглазие

Истерическая амблиопия

Рефракционная амблиопия

Причиной рефракционной амблиопии является высокая степень аметропии обоих глаз (изоаметропия) или клинически значимая разница в рефракции глаз (анизометропия) у пациентов, не использующих оптическую коррекцию на момент обследования. В основе этого вида лежит активное торможение в проводящих путях зрительного тракта с целью устранить нарушение восприятия зрительной информации из-за дефокусировки. Изоаметропия реже является причиной амблиопии. Тяжесть патологии у пациентов с анизометропией напрямую зависит от разницы в рефракции глаз.

Основные принципы лечения изоаметропической амблиопии. Лечение начинается, в первую очередь, с назначения полной коррекции аметропии. При непереносимости или иных факторах, препятствующих ее применению, может назначаться неполная коррекция, а через 4-6 недель оптическая сила очков или контактных линз может быть скорректирована с целью максимального исправления нарушений рефракции. Иногда, несмотря на это, наилучшая возможная острота зрения не достигается даже после 1-2 лет использования коррекции. В таких случаях амблиопии часто сопутствует аккомодативная недостаточность, для лечения которой может быть назначена активная зрительная терапия.

Основные принципы лечения анизометропической амблиопии. Лечение начинают с полной оптической коррекции. У некоторых пациентов нужно постепенно увеличивать силу линз для облегчения привыкания к ним и во избежание диплопии. Иногда этого этапа достаточно для повышения остроты зрения. Чаще это происходит у молодых пациентов или при анизометропии до 2 дптр. По результатам исследований, у 27% пациентов в возрасте 3-6 лет амблиопия была излечена полностью, а у 48% наблюдалось улучшение остроты зрения спустя 5 недель после начала ношения коррекции.

Детям до 6 лет рекомендуется сначала назначать оптическую коррекцию на 4-6 недель, а затем оценить необходимость дополнительного лечения. При отсутствии положительной динамики таким пациентам, а также пациентам старшего возраста могут быть назначены частичная окклюзия и активная зрительная терапия. При сопутствующем косоглазие могут потребоваться дополнительные меры, что увеличивает сроки лечения.

Крайне важно наблюдение за пациентами с анизометропической амблиопией, так как, по разным данным, у 25-87% отмечается снижение остроты зрения после лечения. Чаще всего причиной тому является нарушение бинокулярного зрения и нежелание продолжать пользоваться оптической коррекцией. Рекомендуется проводить повторные осмотры спустя 2, 4, 6 и 12 месяцев после лечения, даже если оно было успешным.

Депривационная (обскурационная) амблиопия развивается в случае, когда имеется врожденное или возникшее в раннем детском возрасте физическое препятствие зрению, затрудняющее фокусировку, снижающее четкость изображения на сетчатке. В результате этого задерживается развитие зрительного анализатора и нарушается формирование различных структур органа зрения. Диагноз устанавливается после того, как, несмотря на удаление такого препятствия, острота зрения не повышается. Данная форма развивается только в возрасте до 6-8 лет, в период формирования зрительной функции у ребенка. Степень ее напрямую зависит от возраста, в котором началась депривация и длительности ее течения. Наиболее частой причиной обскурационной амблиопии является врожденная катаракта.

Основные принципы лечения депривационной амблиопии. При раннем выявлении заболевания, препятствующего попаданию света на сетчатку (напр. врожденная катаракта), необходимо стремиться к наиболее раннему (в течение первых двух месяцев жизни) его лечению. В случае двухстороннего поражения промежуток между вмешательствами должен быть по возможности минимальным (1-2 недели). В дальнейшем для коррекции значимой аметропии может быть назначена оптическая коррекция. Иногда применяются частичная окклюзия и различные приборы, стимулирующие зрение. Рекомендуется наблюдение за развитием остроты и бинокулярности зрения с интервалом 2-4 недели в течение года. При удовлетворительном результате кратность осмотров может снижаться до 2 раз в год.

У пациентов старше 1 года при наличии заболевания, обусловливающего депривацию, прогноз в отношении восстановления зрительных функций неудовлетворительный. Целесообразность операции должна подтверждаться результатами проведенной ЭРГ.

Дисбинокулярная амблиопия. Причиной дисбинокулярной амблиопии является постоянное монолатеральное косоглазие, развившееся в возрасте до 6-8 лет. Альтернирующее косоглазие также может приводить к снижению остроты зрения, но в гораздо меньшей степени. В норме изображение, воспринимаемое каждым глазом, проецируется на корреспондирующие (идентичные) точки на сетчатке в фовеальной области. Головной мозг обрабатывает их таким образом, что эти две картинки воспринимаются как единое целое, обеспечивая пространственное зрение. Отклонение одного из глаз приводит к тому, что на одинаковые участки сетчатки проецируются разные изображения (нарушается бифовеальная фиксация). В результате попытка мозговых центров обработать их влечет за собой конфузию (совмещение двух разных изображений, попадающих на макулу ведущего и косящего глаза) и диплопию (двоение). Для устранения этих проблем зрительная система подавляет поступающее от отклоненного глаза изображение, что с течением времени приводит к снижению остроты его зрения. Развивающаяся при этом состоянии эксцентрическая фиксация, при которой изображение предмета фокусируется на разных участках сетчатки – основная проблема при дисбинокулярной амблиопии. Для выбора тактики лечения проекция и устойчивость фиксации являются определяющими факторами.

Основные принципы лечения дисбинокулярной амблиопии. Первым шагом является назначение по возможности наиболее полной оптической коррекции. Однако этот метод редко приводит к улучшению остроты зрения, и его необходимо дополнять окклюзией и активной зрительной терапией. Полная окклюзия рекомендуется при постоянном косоглазии, частичная – при непостоянном. Немаловажное значение в лечении этого вида заболевания имеет хирургическое лечение. Угол косоглазия более 1010° делает безрезультатными все усилия, направленные на повышение остроты зрения. В некоторых случаях улучшение остроты зрения приводит к улучшению фузионных возможностей и уменьшению косоглазия.

В случае, когда прогноз в отношении бинокулярного зрения неудовлетворительный, значительное повышение остроты зрения может вызвать диплопию. Это нужно учитывать при определении целевого показателя остроты зрения при лечении.

Продолжительность лечения с применением оптической коррекции и окклюзии может занимать от 6 до 11,5 месяцев, при этом максимальный эффект окклюзии достигается в первые 3-4 месяца. Взрослым пациентам с косоглазием могут потребоваться более длительное лечение и дополнительные методы для исправления косоглазия и развития бинокулярного зрения.

Прогноз лечения

Прогноз восстановления остроты зрения и улучшения зрительных функций зависит от следующих факторов:

• строгого выполнения всех рекомендаций пациентом;

• вида амблиопии;

• правильности фиксации глаза;

• возраста манифестации заболевания;

• исходной остроты зрения;

• возраста пациента, в котором было начато лечение;

• методов лечения.

Обскурационная амблиопия, проявившаяся монолатерально, лечение которой не проводилось на протяжении 3 месяцев после рождения ребенка, значительно влияет на развитие остроты зрения. Шансы получить в результате зрение 0,4 и более высоки в том случае, если в первые 2 месяца после рождения было проведено оперативное лечение. При этом прогноз в отношении бинокулярного зрения все же пессимистичный. Двухсторонняя же форма имеет схожие последствия, но по прошествии 6 месяцев жизни ребенка. Если лечение не будет начато в течение критического периода развития, то прогноз в отношении зрения неудовлетворительный.

Некорригированная анизометропия или изоаметропия также могут оказывать значительное влияние на развитие зрения. Так, у 67% пациентов с некорригированной гиперметропией встречается косоглазие. Однако при адекватном лечении шансы улучшить остроту зрения более 0,5 при обоих видах рефракционной амблиопии велики.

Косоглазие, оставленное без лечения, может приводить к развитию сенсомоторных аномалий, наиболее значимыми из которых является эксцентрическая фиксация. Эта аномалия значительно увеличивает продолжительность лечения и ухудшает прогноз. Ключевым фактором в борьбе с дисбинокулярной амблиопией является строгая приверженность пациента к назначенному лечению. Важное место также занимают ранняя диагностика и начало лечения. Так, у пациентов старше 5 лет шансов перевести имеющуюся форму косоглазия в альтернирующую с целью получения относительно одинаковой остроты зрения на оба глаза значительно меньше. Отсутствие положительной динамики в лечении косоглазия значительно затрудняет лечение амблиопии. Кроме того, нет гарантии, что амблиопия не будет рецидивировать после окончания лечения. Поэтому рекомендуется проводить повторные осмотры в 2,4,6 и 12 месяцев.

В течение года наблюдения после окончания лечения у 21% пациентов отмечалось снижение остроты зрения более 2 строк, определяемых по таблице для дали, из них у 40% это выявлялось в первые 5 недель после завершения курса терапии.