Shibuya 1984 что это

8 фактов, которые вы (возможно) не знали о романе «1984»

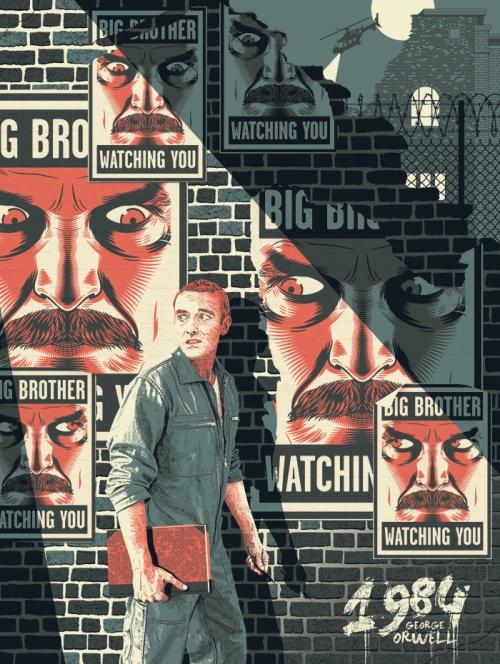

Фразы из этого романа ушли в народ, а само его название давно стало нарицательным. И пускай антиутопий было написано великое множество как до, так и после Джорджа Оруэлла – именно «1984» стал тем фундаментальным трудом, который, по-своему, максимально точно зафиксировал ужасы преступлений государственной машины, чинимых за ширмой оголтелой пропаганды.

В честь 115-ой годовщины со дня рождения Джорджа Оруэлла вспоминаем 8 фактов, которые позволят по-новому взглянуть на писателя и его легендарное произведение.

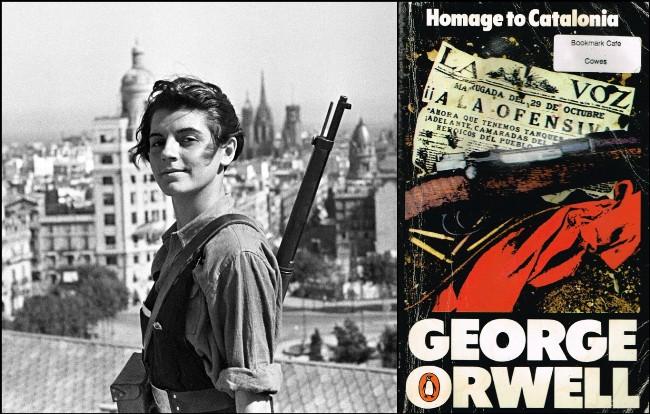

Оруэлл сражался с тоталитаризмом словом и делом задолго до романа «1984»

Воспоминания о гражданской войне в Испании легли в основу книги Оруэлла «Памяти Каталонии»

В декабре 1936-го года Джордж Оруэлл прибыл в Испанию – где только-только разразилась гражданская война – чтобы сражаться на стороне POUM. POUM – Рабочая партия марксистского объединения, выступавшая против сталинского влияния и боровшаяся с националистами. В Испании Оруэлл провёл около полугода, пока не был ранен немецким снайпером. Выстрел пришёлся в шею писателя и, по его воспоминаниям, многие потом говорили, что после такого ранения выживают лишь счастливчики. Хотя сам Оруэлл был немного иного мнения, и считал, что будь он на самом деле счастливчиком – такого ранения ему попросту удалось бы избежать. В июле 1937-го года писатель возвращается в Британию и после восстановления в санатории графства Кент приступает к работе над повестью «В память о Каталонии», в которой описал свой опыт вооружённой борьбы с тоталитаризмом.

Оруэлл во время работы на Би-би-си

С началом Второй мировой войны Оруэлл вновь пытался попасть на фронт, но состояние здоровья – в 1938-ом у него диагностировали туберкулёз – не позволило ему пройти медицинскую комиссию. Тем не менее, с наци он всё же поборолся: в течение двух лет он вёл собственную передачу на радиовещательном отделении Би-би-си, в которой боролся с немецкой пропагандой.

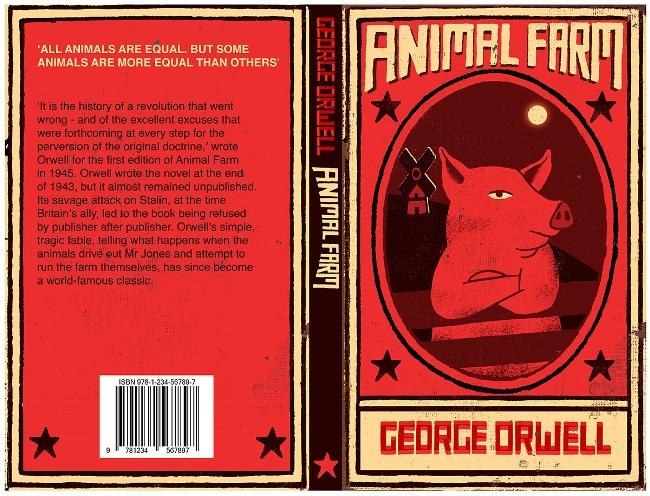

Роман «1984» родился из сказки-притчи о революции 1917-го года

Обложка книги Оруэлла «Скотный двор»

В 1946-ом году Оруэлл опубликовал эссе под названием «Почему я пишу», в котором рассказал, что почти всем своим творчеством он прямо или косвенно хотел насолить тоталитаризму. Одним из самых ярких таких произведений считается его повесть-антиутопия «Скотный двор»: на примере одной фермы – где домашние животные свергли и прогнали своего хозяина – автор описал путь разложения идей революции от всеобщего равенства до возникновения ещё более жестокой диктатуры. Над «Скотным двором» Оруэлл работал с ноября 1943-го по декабрь 1944-го и не скрывал, что его сказка – сатира на революционные события в России ’17-го года. В своей книге «Размышления о “Скотном дворе”» философ Виктория Чаликова упоминает, что Оруэлл писал свою притчу максимально понятным и лёгким для перевода языком, прежде всего лёгким для перевода на русский: его не оставляла надежда, что читатели страны, дававшей ему столь много пищи для размышлений, тоже прочтут его повесть.

Мечта Оруэлла исполнилась почти через 45 лет после публикации «Скотного двора». В СССР «Двор» впервые напечатали на страницах рижского журнала «Родник» уже во времена Перестройки, в 1988-ом году.

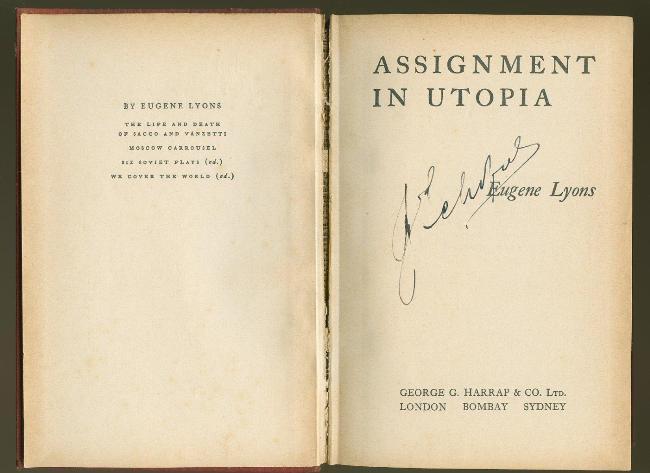

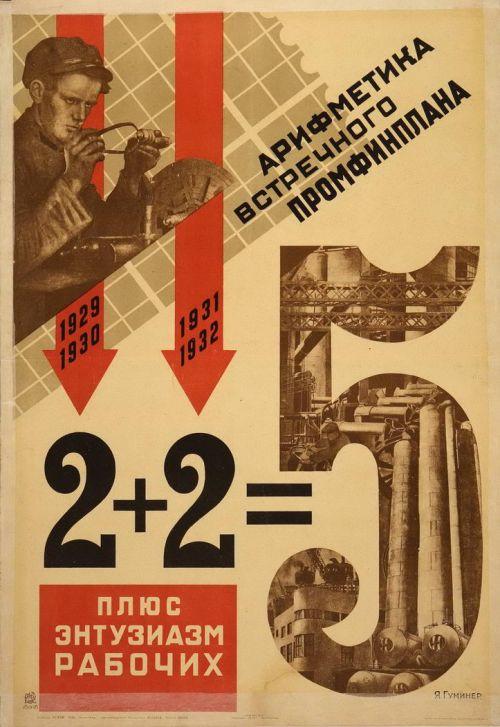

Легендарный абсурдизм “2 + 2 = 5” возник благодаря советским пятилеткам

Разворот книги «Командировка в утопию» с автографом автора

В романе присутствует интересное размышление главного героя о могуществе партии и Старшего брата, которым ничего не стоит заставить всех поверить, что два плюс два равняется пяти. Эта арифметическая нелепица – одновременная простая и ужасающая – была заимствована, по мнению исследователей творчества Дж.Оруэлла, из книги «Командировка в утопию», которую после визита в 1937-ом году в СССР написал американский журналист Юджин Лайон. В «Командировке…» это уравнение упоминалось в главе, посвящённой советским пятилеткам, когда за 4 года выполнялся пятилетний план.

Плакат Якова Гименар, 1931г.

Примечательно, что Оруэлл использовал этот арифметический абсурдизм задолго до романа. В своём произведении «Вспоминая войну в Испании» (1943), автор писал:

«Нацистская теория просто отрицает, что существует само понятие “правды”. Это прямой путь к кошмарному миру, где лидер или партия контролируют не только будущее, но и прошлое. Если лидер заявит, что чего-то никогда было – его не было. Если лидер захочет, чтобы два плюс два стало равно пяти – оно будет равно пяти. И это пугает меня намного сильнее, чем бомбы».

Роман мог иметь совсем другое название

В процессе работы над книгой несколько раз менялось её название. Первым рабочим названием было «Последний человек в Европе», которое позднее сменил «Живые и умершие». В какой-то момент Оруэлл решает вынести в заголовок год развития событий книги. Сначала это был 1980-ый. Потом Оруэлл сменил его на 1982-ой и, в конце концов, остановил свой выбор на 1984-ом. Издатель от такого желания был не в восторге и настаивал на том, чтобы автор выбрал такой заголовок, который давал бы читателям хоть какое-то представление, чему посвящена книга. Но Оруэллоказался непреклонен и отстоял свою позицию.

Работа французского художника Guillaume Morellec, 2016

К слову, до сегодняшнего дня остаётся до конца не ясно, почему автор выбрал именно 1984-ый год в качестве времени действия своего романа. Наиболее распространённая версия гласит, что «1984» – это отзеркаленный год написания книги: работу над романом Оруэлл закончил как раз в ‘1948-ом.

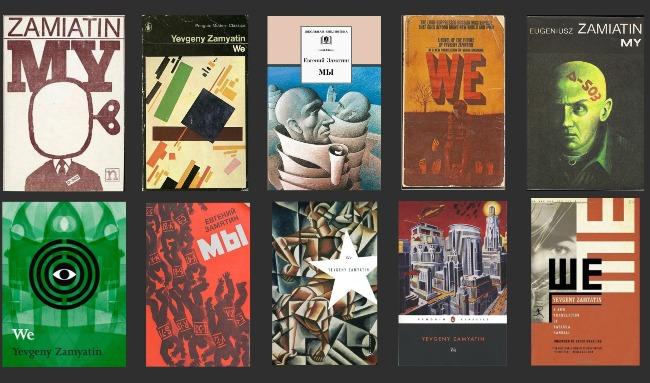

«1984» – вольный ремейк книги Евгения Замятина «Мы»

Обложки российских и зарубежных изданий романа «Мы»

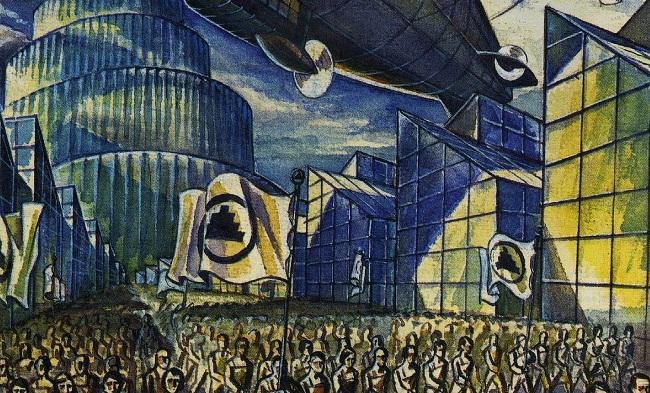

Принято считать, что основные антитоталитарные темы Джордж Оруэлл проработал уже в своей притче «Скотный двор», и его последующий роман «1984» стал лишь более осмысленной и подробной его версией. Однако некоторые исследователи творчества писателя предполагают, что огромное влияние на Оруэлла оказала книга российского писателя Евгения Замятина «Мы». Этот роман-антиутопия также посвящён тоталитарному государству будущего и содержит немало параллелей с произведением Оруэлла: например, в Едином государстве и Благодетеле без труда угадывается Океания и Старший Брат. В пользу версии того, что Оруэлл был знаком с произведением Замятина говорит тот факт, что в 1946-ом году он выступал рецензентом англоязычного издания романа «Мы», и переписка Оруэлла с писателем Глебом Струве, в которой британец выразил огромную заинтересованность в подобного рода литературе. Подобно роману «1984», замятинская антиутопия «Мы» была впервые опубликована в СССР лишь в 1988-ом году.

Иллюстрация к роману Замятина «Мы»

Кстати, режиссёр Андрей Тарковский высказывался о «Мы» весьма нелицеприятно, назвав книгу претенциозной, слабой и противненькой.

Судьба романа подтвердила его горькие тезисы

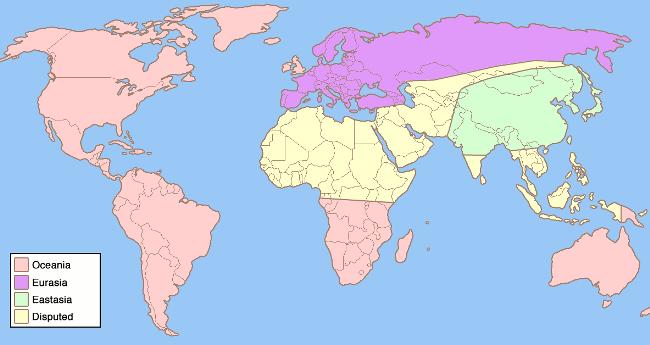

Политическая карта мира из романа «1984»

Описывая внешнюю политику Океании, Оруэлл вывел формулу бесконечной войны: государство описывалось в состоянии постоянного противостояния то с Остазией, то с Евразией. Победы всегда преувеличивались, поражения замалчивались или преуменьшались; конфликт с одной из них сопровождался потеплением отношений с другой с обязательной последующей сменой ролей. Во второй главе романа подобное положение дел описывалось следующим образом: «Океания воюет с Остазией/Евразией. Океания ВСЕГДА воевала с Остазией/Евразией». Сотрудникам Министерства правды нужно лишь корректировать архивные документы, приводя их в соответствие с текущими интересами партии и Большого Брата.

Работа художника А.Романова

С момента своего появления, «1984» воспринимался в СССР как подрывная литература, нацеленная на ослабление существовавших в нём порядков: подобное заключение было сделано официальными цензурирующими органами и стало достоянием общественности после развала Советского Союза и открытием доступа к архивам. Примечательно, что с наступлением горбачёвской Перестройки была дана команда обелить имя Оруэлла и нивелировать эффект от множества разгромных рецензий, опубликованных с ’50-ых годов: «СССР дружит/ не дружит с Оруэллом. СССР ВСЕГДА дружил/ не дружил с Оруэллом».

У романа «1984» есть два литературных продолжения

В лучших голливудских традициях, резонансный роман получил сиквел, причём не один, а сразу два, написанных разными авторами независимо друг от друга.

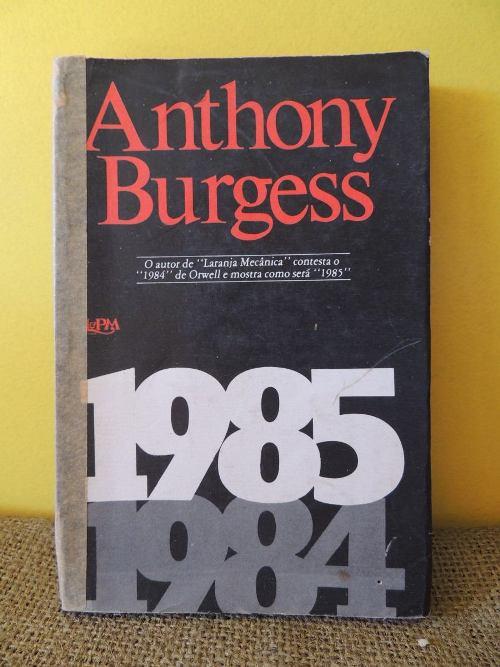

Рома-сиквел от Бёрджесса

Первый роман вышел из-под пера не меньшей легенды, чем сам Оруэлл – британца Энтони Бёрджесса. Широкому кругу читателей Бёрджесс известен благодаря книге «Заводной апельсин»: культовому сатирическому роману о старом добром ультранасилии, перенесённом на экраныСтэнли Кубриком. Свой роман-продолжение Бёрджесс назвал «1985» и разделил на две части. В первой автор делает анализ труда Оруэлла, а во второй рассказывает собственную версию жизни в тоталитарной стране будущего, где пожарные устраивают забастовки во время пожара, а улицы охвачены преступностью. Книга вышла в свет в 1978-ом году.

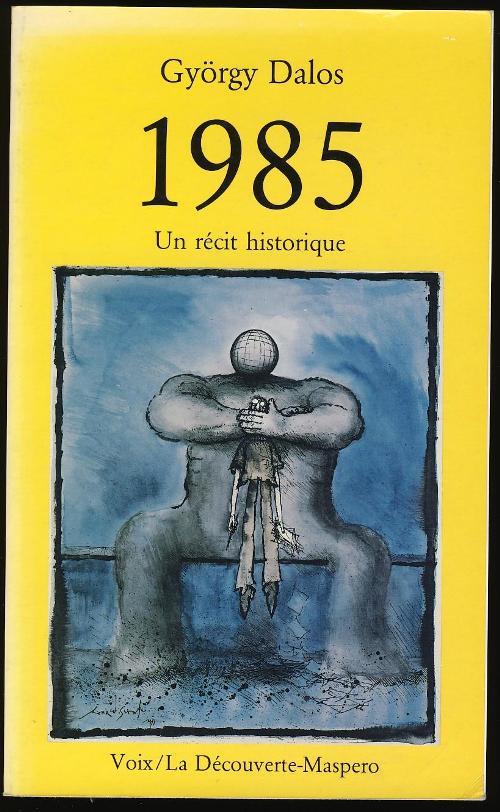

Роман-сиквел от Далоша

Второй роман сочинил венгерский дисседент Георгий Далош и его версия, в отличие от Бёрджесса, стала прямым продолжением романа «1984». События его книги – также озаглавленной «1985» – начинаются со смерти Старшего Брата и последующих постепенных смягчениях государственного строя. Роман Далоша вышел в свет в 1983-ем году.

Оруэлл умер, не узнав о триумфе своего романа

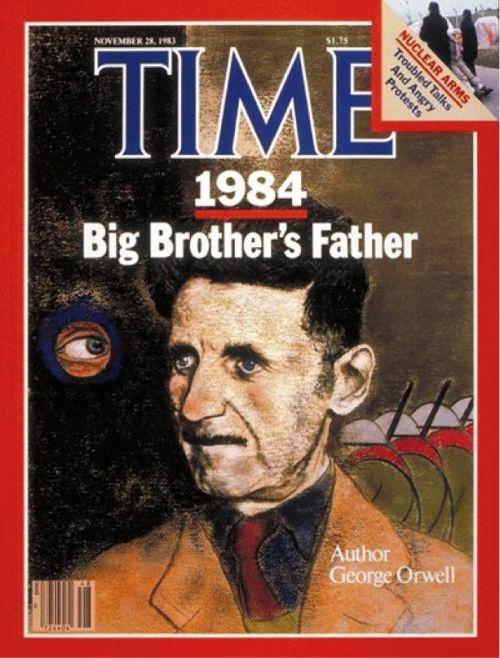

Оруэлл на обложке ноябрьского номера журнала Тайм, 1983

На протяжении последнего десятилетия своей жизни – с конца ’30-ых до конца ’40-ых годов – Оруэлл подвергался постоянной критике. Сначала его утюжили представители различных социалистических движений, пользовавшихся в Британии немалой популярностью и открыто симпатизировавших Советской России (Оруэлл, напротив, был категорически против отождествления социализма и СССР). Потом к ним присоединилась и остальная “прогрессивная общественность”: с началом Второй Мировой тоталитарная Красная Россия стала союзником в борьбе с Рейхом и Странами Оси, а потому критические труды Оруэлла оказалась попросту проигнорированы. «1984» был очень неудобен и шёл вразрез с “линией партии” на дружбу с Россией.

Гид по Токио, часть 1: Сибуя

От редакции: Токио — государство в государстве. И если вы не углубляетесь в историю, культуру и традиции страны и города, то ничего в Токио не поймете. Нам повезло найти шикарного проводника по Токио — Екатерину Степанову, издателя и главного редактора журнала KiMONO. Каждую неделю мы будем публиковать маршрут по одному из районов Токио. На этой неделе — знаменитая Сибуя.

Первый раз я оказалась в Токио восемь лет назад и, как и многие туристы, испытала маленькое разочарование. Я представляла себе город небоскребов и роботов, мир новых технологий, в котором каким-то неведомым образом сохранилась культура древности.

Оказалось, все не совсем так: я увидела маленьких суетливых людей, которые передвигаются на крошечных машинках среди двухэтажных узеньких домиков, которые словно слеплены друг с другом так, что соседи могут пожать друг другу руки не выходя из дома. Потом, много позже, я увидела и небоскребы, и роботов, и особенности той самой японской культуры, которая так сводит всех с ума. Научилась общаться с японцами на их особенном языке. Он включает в себя не только слова, но и особенные звуки, жесты и поклоны, правильное исполнение которых не менее важно, чем произнесенные фразы. Научилась извиняться сто тысяч раз и видеть прекрасное в стекле и бетоне.

Токио — особенный город, это правда. Все самое прекрасное скрыто в нем от посторонних глаз: японцы не любят жить напоказ. За обшарпанной дверью может скрываться галерея художника с мировым именем, а на цокольном этаже обнаружится суши-бар, где повар угощает голливудских звезд брюшком свежевыловленного тунца.

После трех лет жизни в Токио я поняла, что японкой мне не стать. Невозможно полюбить то, что столько сотен лет существовало обособленно и не очень радо чужеземцам.

Я стала развивать в себе личность вне культуры. Японцы научили меня доброте, терпению и трудолюбию — мне кажется, я взяла от них лучшие качества. И вскоре мне захотелось сделать что-то полезное для многих людей — с твердой мыслью «кто, если не я!» открыла свой журнал о Японии. Сейчас журнал Kimono занял свою нишу, он — прочный мостик между двумя культурами. И я надеюсь, благодаря нашей работе читатели стали лучше понимать жителей этой загадочной страны, где каждую весну цветет сакура.

Памятник Хатико

На площади перед памятником псу Хатико, символом верности и преданности в Японии, назначают встречи (Shibuya Station, Hachiko Exit). История, реальные события которой отображены в фильме «История Хатико» и ремейке «Хатико: Самый верный друг», тронула сердца многих людей во всем мире. Пес ждал возле станции своего погибшего хозяина почти девять лет и умер, так и не дождавшись. Теперь здесь каждый знает: если пригласили на свидание к Хатико, нужно прийти во что бы то ни стало. А те, кто пришел исключительно ради пса, любят не просто фотографироваться, но и гладить его по голове с чувством сострадания. У памятника можно заглянуть в вагон старой электрички, следовавшей по линии Тоёко в 1954–1970 годах, — в небольшой туристический центр района Сибуя.

Перекресток

Оставив позади памятник Хатико, через несколько метров вы окажетесь на легендарном перекрестке — самом большом пешеходном переходе в мире. Дело в том, что в этом месте зеленый сигнал светофора загорается на всех направлениях одновременно, поэтому порой за один раз его пересекают сотни людей.

Кстати, такие перекрестки часто встречаются и в других крупных городах Японии. Туристы очень любят устраивать фотосессии в толпе прохожих на пересечении дорог. Снимок здесь на фоне кишащих рекламой высоток входит в программу минимум при посещении района. Загляните в «Старбакс» на втором этаже магазина «Цутая» (Tsutaya) и наблюдайте за движением пешеходов и машин — зрелище действительно завораживает.

Disney Store

После перекрестка продолжайте свой путь прямо по улице Инокасира (Inokashira-dori). Минуя магазин «Цутая», на втором светофоре поверните налево на улицу Коэн (Koen- dori), и вы почти сразу увидите небольшой сказочный замок торгового центра Disney Store. Японцы очень любят творчество Уолта Диснея, поэтому магазин пользуется особой популярностью. Он состоит из трех этажей, которые соединяет винтовая лестница. Первый и второй этажи посвящены различной продукции с изображением любимых героев, от которых японки порой пищат от умиления, а на третьем есть возможность приобрести билеты в самые популярные токийские парки развлечений Disneyland и Disney Sea.

Тематический парк телекомпании NHK

Продолжайте двигаться до конца улицы Коэн и посетите одно из самых увлекательных мест этого района — NHK Studio Park — тематический парк национального телевидения Японии. Здание можно легко узнать по приветствующему гостей талисману NHK — коричневому монстру с открытым зубастым ртом по имени Домо-кун. Парк предлагает уникальную возможность окунуться в мир телевидения и радиовещания: посетить библиотеку сериалов, поиграть в тематические игры, побыть в роли оператора, посмотреть исторические новости, понаблюдать за процессом съемок и даже попробовать себя в роли актера дубляжа. В здании также находится магазин сувениров и кафе.

Сайт: nhk.or.jp

Вход: 200 йен

Парк «Ёёги»

Теперь настало время отдохнуть на свежем воздухе. В пяти минутах ходьбы от студии NHK расположился самый большой парк района Сибуя — «Ёёги» (Yoyogi Koen). Когда-то в этом месте тренировалась императорская армия, а в 1964 году проходили летние Олимпийские игры. Сейчас здесь можно пройтись по тенистым аллеям, взять напрокат велосипед, поиграть в бадминтон, устроить шумный пикник с песнями под гитару или оторваться под ритмы рок-н-ролла вместе с поклонниками Элвиса Пресли. Парк особенно популярен среди иностранцев и любителей субкультур. Вход свободный.

Bondi Café

По правую сторону от парка на все той же улице Инокасира разместилось уютное кафе под названием Bondi Café Yoyogi Beach Park. Пляжное название оправдывает все ожидания: посетителям легко представить себя в кафе на берегу моря, в котором можно расслабиться, выпить коктейль или чашку кофе. А можно, например, устроить домашнюю вечеринку в «Комнате серфингистов», которая вмещает 16 человек. Хочется отметить также наличие разных видов чая: черный классический, охлажденный цейлонский, апельсиновый, лимонный, с мятой, с розмарином и прочие — это редкость для японских кафе. Ланч стоит около 1 500 йен и включает салаты и напитки к основному блюду из мяса или рыбы. Место можно выбрать как внутри, так и возле кафе на диванах среди небольших пальм.

Bunkamura

Чтобы попасть в культурную часть района, нужно вернуться к углу здания NHK, повернуть направо и двигаться по улице Камияма-тё (Kamiyama-сho) в направлении Сибуи. Большое здание Bunkamura — это и государственный концертный зал, и театр, и музей. Здесь можно купить билеты в оперу или балет, посмотреть бесплатную выставку картин или попасть на премьеру фильма. В здании несколько ресторанов и сувенирных магазинов.

Торговый центр «109»

От культурного центра двигайтесь прямо мимо магазина уцененных товаров «Дон Кихот» (Don Quijote) и перед знаменитым перекрестком обратите внимание на башню торгового центра из сети магазинов «109» — символа района Сибуя. Десятиэтажный торговый комплекс, построенный архитектором Минору Такэямой, предлагает окунуться в мир новинок молодежной женской моды, аксессуаров и косметики. Говорят, что это любимый шопинг-центр Мадонны, и она, приезжая на гастроли в Токио, всегда заглядывает в него. Название «109» — не простой набор цифр. Его придумала корпорация Tokyu, которой принадлежит большинство зданий района, используя игру слов: «to:» по-японски — «десять», «kyu:» — «девять». На противоположной стороне перекрестка находится торговый центр мужской моды «109 Men’s».

Улица Сэнта-Гай

Вечером прогуляйтесь по шумной улочке Сэнта-Гай (Center Gai) среди ночных клубов, музыкальных магазинов, дешевых забегаловок и бутиков молодежной моды. Особенно привлекает широта ярких и необычных аксессуаров, начиная от разноцветных очков и заканчивая цепочками-кулонами в виде замочка или рояля, все по удивительно низким ценам. Именно здесь можно проникнуться специфичной атмосферой Сибуи с ее нарядными жителями и вечными студентами и зарядиться энергетикой ночного города. Если вы будете в Токио во время празднования Хеллоуина, обязательно посетите Сэнта-Гай — улица славится самым жутким костюмированным парадом.

Ужин в ресторане Shunsai

После насыщенного дня рекомендую поужинать в ресторане традиционной японской кухни Shunsai. Он находится на 25-м этаже гостиницы Shibuya Excel Hotel Tokyu, откуда открывается потрясающая панорама города. Оборудованный отдельными комнатами ресторан — это эталон традиционного обслуживания. Меню основано на высокой японской кухне — кайсэки, и на ужин можно заказать сет из нескольких подобранных шеф-поваром блюд. В осеннее время рекомендуем попробовать сет с деликатесными грибами мацутакэ — одним из символов Японии.

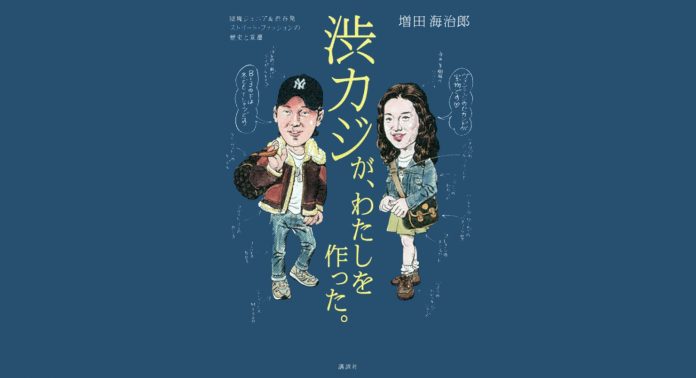

Shibu-Kaji: американский кэжуал в Токио

Термин “Shibu-Kaji”(“сибу-кадзи”) — это сокращенная версия словосочетания “Shibuya casual”. Кэжуал — это повседневный стиль одежды, а Сибуя (Шибуйя) — это название одного из наиболее оживленных районов Токио и его центрального делового округа. Округ Сибуя имеет репутацию эпицентра моды и ночной жизни, именно там предпочитает развлекаться продвинутая токийская молодежь. Стиль Shibu-Kaji сформировался там как одно из ответвлений более широкого направления amekaji (“амекадзи”) — это сокращение от “american casual”, что означает японскую интерпретацию американского повседневного стиля одежды и быта.

Содержание

Как все начиналось

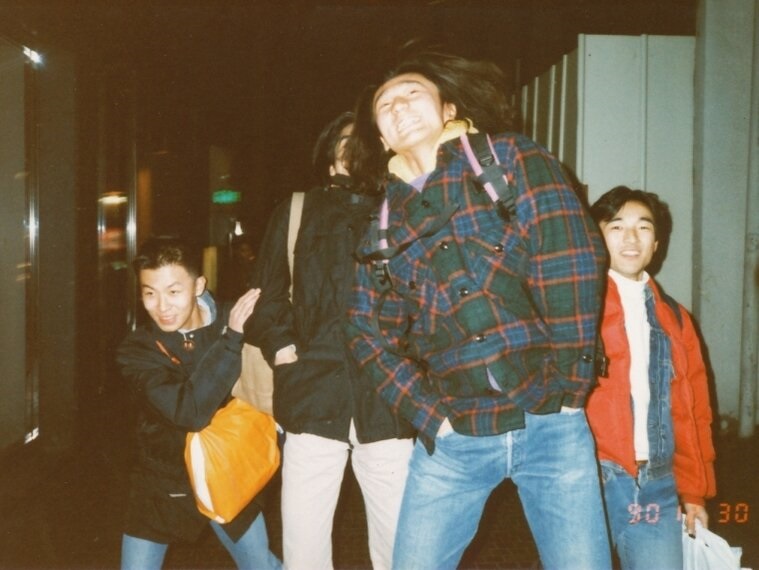

Стильная молодежь “распробовала” Сибую в конце 1980-х. Центральная улица округа стала излюбленным местом прогулок для детишек из благополучных семей: в социальной иерархии их семейства принадлежали как минимум к верхушке среднего класса, их родители неплохо зарабатывали, а сами детки учились в престижных школах, после которых им было гарантировано поступление в частный университет. Естественно, такие подростки могли позволить себе регулярные инвестиции в свой внешний вид и развлечения.

Одевались они действительно в повседневном стиле. Но это была новая недешевая, качественная одежда, доступная далеко не всем и имевшая очень мало общего с обычной школьной униформой. Уличные фотографы с удовольствием снимали “Shibu-Kaji zoku” (так на японском назывались приверженцы стиля Shibu-Kaji), а их портреты, опубликованные в модных журналах, становились для ровесников образцом для подражания.

Наиболее известным ответвлением Shibu-Kaji стал стил Kirekaji (кирекадзи), что буквально означает “аккуратный повседневный”. Это практически офисные, предельно элегантные луки — которые, однако, не теряли креативного обаяния стрит-стайла.

С социологической точки зрения та молодежь принадлежала ко второму поколению Dankai, то есть ко второй волне японских бэби-бумеров. Элемент “zoku” (“дзоку”) в словосочетании “Shibu-Kaji zoku” означал бунт, неприятие общепринятых ценностей. Исторически эта японская молодежная субкультура стала последней, к которой применялся термин “zoku”. Во всех последующих его место занял элемент “kei” (“кей”), что обозначает не сопротивление, а вкус, стиль.

Гардероб Shibu-Kaji

Классикой стиля считаются джинсы Levi’s 501 jeans, застегнутые на все пуговицы рубашки от Brooks Brothers, строгие блейзеры темных расцветок, университетские свитера, минималистичные лоферы и аксессуары с монограммой. По сути, это вневременная классика, в которую можно одеваться до сих пор. Даже сегодня одежду Shibu-Kaji уместно носить и на шопинг, и на свидание, и на работу — но конкретно к началу 1990-х и конкретно в Японии она смотрелась особенно остромодно.

Этот стиль стал культурным мостиком между Японией и США. Имидж Shibu-Kaji имитировал внешний вид студентов Лиги Плюща (восьми наиболее элитных американских вузов). Однако на американцах их университетская одежда сидела как влитая, а японцы приветствовали оверсайз: намеренно широкие плечи и предельно свободный крой.

Кроме того, в этой манере одеваться японцы ориентировались также и на французов с их небрежной элегантностью, и как ни странно — на гранж. Из гранжа они позаимствовали любовь к эклектике и неожиданным сочетаниям, а также принцип “Главное — не что ты носишь, а как ты это носишь”.

Влияние Shibu-Kaji

В середине 1980-х японцы были твердыми сторонниками тотал-луков. Если на тебе джинсы определенного бренда — значит, ремень, рубашка, джемпер и шарф тоже обязаны быть того же бренда. Когда Shibu-Kaji отверг это правило, это сказалось не только на внешнем облике токийской молодежи, но и на розничной торговле. Монобрендовые бутики внезапно утратили свое очарование: покупатели захотели увлекательных квестов по десяткам магазинов за день в поисках идеального ансамбля.

Байеры повадились летать в США в сезон распродаж и закупаться там ассортиментом Wrangler, Ray-Ban, Lee, Banana Republic, GAP и Polo Ralph Lauren, а также униформой спортивных команд и кроссовками в дисконтах. Так получилось дешевле, а главное — намного быстрее, чем оформлять традиционным путем заказы сезонных коллекций для розничных магазинов. В Японию все это перевозили в ручной клади, которая на английском называлась “hand carry” — а челноки, которые занимались такими перевозками, получили в японском языке прозвище “hando” (“хандо”). Такая система поставок еще больше подогревала ажиотаж вокруг Shibu-Kaji, приводила в действие сарафонное радио и давала модникам стимул прибежать в магазин первыми после поступления очередной партии. А американские продавцы через некоторое время раскусили принцип работы системы и ввели ограничение на количество товара, отпускаемого в одни руки.

Вторая волна

Развитие розничной торговли привлекало в Сибую все больше молодежи со всех районов Токио и из других городов. В результате толпа на улицах стала еще более разнородной, а изначальное понимание стиля Shibu-Kaji несколько размылось. Однако ролевыми моделями для стильной молодежи продолжали оставаться американцы, в первую очередь калифорнийские серферы. Из хип-хоп культуры японцы с удовольствием позаимствовали массивные серебряные цепи, а главной иконой стиля из мира музыки для них тогда были рокеры Guns’N’Roses.

Увы, из США токийские модники скопировали не только внешний облик, но и агрессивно-деструктивную манеру поведения. В некогда спокойной, благополучной Сибуе появились молодежные банды, которые имитировали поведение гангстеров из голливудских фильмов (и выглядели соответствующе). Район от этого не стал менее модным или менее привлекательным — просто там теперь надо было проявлять повышенную осторожность.

Финал эпохи

Shibu-Kaji стал детищем экономического бума, когда благосостояние населения было достаточно высоким. Однако в 1991 году японский фондовый рынок рухнул, национальная экономика в одночасье просела, и большинство модников уже не могло себе позволить себе бездумные траты на вещички от “хандо”.

Пик продаж в секторе моды пришелся в Японии на 1991 год: тогда стильной одежды, обуви и аксессуаров было распродано в общей сложности на 19.88 миллиардов йен. После обрушения бирж многие магазины вынуждены были скоропостижно закрыться. Однако те, что смогли выжить, стали практиковать более осознанный и дальновидный подход к закупкам. Впоследствии торговые точки наподобие Beams, Ships или United Arrows, куда раньше стекались поклонники Shibu-Kaji, смогли переформатироваться под другие стилевые направления и стали стабильными игроками токийской модной розницы.

Shibu-Kaji был ориентирован на верхние, состоятельные слои общества. Благодаря ему в общественном сознании закрепилось правило: определенные предметы гардероба следует приобретать только у определенных брендов. Именно это направление стало фундаментом для той феерии уличного стиля, что наблюдается в Японии по сей день.