синдром вертебробазилярной недостаточности мкб 10 код

Вертебро-базилярная недостаточность

Общее описание

Вертебробазилярная недостаточность — это состояние, при котором возникает уменьшение кровоснабжения в системе артерий: базилярной и позвоночных. В результате этого состояния нарушается питание и функции головного мозга, в итоге возникают необратимые морфологические изменения мозгового вещества.

По данным статистической литературы люди с вертебробазилярной недостаточностью чаще всего подвержены к возникновению инсультов около 25-30% и транзиторных нарушений мозгового кровообращения в 65-70%.

Причины возникновения вертебро-базилярной недостаточности

Имеются несколько причин возникновения вертебро-базилярной недостаточности:

Симптомы

Диагностика

Лечение вертебро-базилярной недостаточности

Важное значение в лечении вертебро-базилярной недостаточности играют специалисты различных областей, а так же приверженность к лечению и обследованию самого пациента.

Основные принципы самоконтроля пациента:

При отсутствии положительного результата от немедикаментозной терапии в течение 2-3 месяцев, необходимо назначения лекарственных препаратов. Применяются различные группы препаратов: с целью гипотензивной терапии назначаются ингибиторы АПФ (эналаприл), блокаторы кальциевых каналов (фелодипин), бета-блокаторы (бисопролол, небивалол). При отсутствии лечебного эффекта назначается терапии в комбинации: ингибиторы АПФ+диуретики, бета-блокатор+диуретик.

У пациентов с сопутствующим атеросклеротическим поражением клапанов сердца и периферических артерий назначается антитромбатическая терапия: ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, клопидогрель.

Для улучшения мозгового кровообращения применяют пирацетам, циннаризин или комбиниция этих двух препаратов – Фезам.

Лечение вертебробазилярной недостаточности

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Вертебрально-базилярная недостаточность представляет собой нарушение циркуляции крови в бассейне позвоночных артерий. Это, в свою очередь, вызывает в главных структурах мозга – стволе, мозжечке и затылочных долях – дефицит кровоснабжения. Анатомически это объясняется так: две позвоночные артерии сливаются в основную, базилярную, расположенную в нижней части ствола головного мозга. Именно от нее идут ветви, обеспечивающие мозг необходимым для полноценной жизни питанием. Соответственно, ухудшение кровотока приводит к нарушению его функций.

Следует отметить, что это обратимое заболевание. После устранения причин недостаточности кровообращения в нервной ткани свойства ЦНС могут восстановиться в полной мере.

Острый вертебрально-базилярный синдром развивается внезапно. Его прогрессированию способствует гипертонический криз. Острую форму характеризуют обмороки, слабость, ухудшение координации и ограничение подвижности. Резко возрастает риск инсульта. Состояние может длиться до нескольких дней. Хроническая форма ВБН протекает с обострениями. Отмечаются нарушение концентрации, дисфункция зрительного аппарата, ухудшение речи, тахикардия.

ПРИЧИНЫ

Предпосылок для возникновения патологии немало. Самая частая – снижение кровотока в позвоночных артериях. Сужение позвоночной артерии очень часто возникает в результате атеросклероза. В ряде случаев может образоваться тромб, останавливающий кровоток.

Сдавливание кровеносных сосудов, несущих кровь от сердца к позвоночнику нередко случается при шейном остеохондрозе. Кроме того, в мировой медицинской литературе есть термин «синдром Пизанской башни». Пожилые туристы, рассматривающие высокие объекты, вынуждены резко закидывать голову и в результате сдавления начинается приступ ВБН.

Появлению данного недуга во многом способствуют также перенесенные травмы шеи, гипертония, фиброзные разрастания в артериальных клетках, тромбозы и тромбофлебиты кровеносных сосудов, сахарный диабет.

Для выявления причин болезни назначаются анализы. В стандартной практике это исследования электролитного состава крови, параметров глюкозы, антител к фосфолипидам, а также данных липидограммы.

ЛЕЧЕНИЕ ВБН

Главные цели лечения вертебро-базилярной недостаточности – направленность на уменьшение или ликвидацию факторов, приведших к заболеванию. А ими могут быть и атеросклероз подключичной, позвоночной или базилярной артерии, и высокое артериальное давление, и повышенная вязкость крови, и повышенный уровень холестерина и липопротеидов в крови, или же дорсопатия (остеохондроз) шейного отдела позвоночника.

Необходимо после своевременного выявления причины заболевания провести корректирующее лечение, которое улучшит кровообращение в базилярных артериях и нормализует кровеносное давление. Также важно проводить терапию остеохондроза шейного отдела позвоночника, как одной из первопричин возникновения вертебрально-базилярной недостаточности.

Кроме медикаментозной терапии назначают физиотерапию и рефлексотерапию − для устранения болей и возбуждения различных нервных центров головного мозга; фармакопунктуру, мануальную терапию, массаж шейно-воротниковой зоны и кинезиотейпирование − для устранения мышечных спазмов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Хирургическое лечение показано только в крайних случаях. При помощи оперативного вмешательства устраняется недостаточность кровообращения, связанная с уменьшением диаметра позвоночной артерии в результате стеноза, сдавления или спазма. Такими операциями являются: микродискэктомия, эндартерэктомия, лазерная реконструкция межпозвонковых дисков, ангиопластика с установкой стента.

Вертебрально-базилярная недостаточность

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Читайте в новом номере

ММА имени И.М. Сеченова

Этиология и патогенез

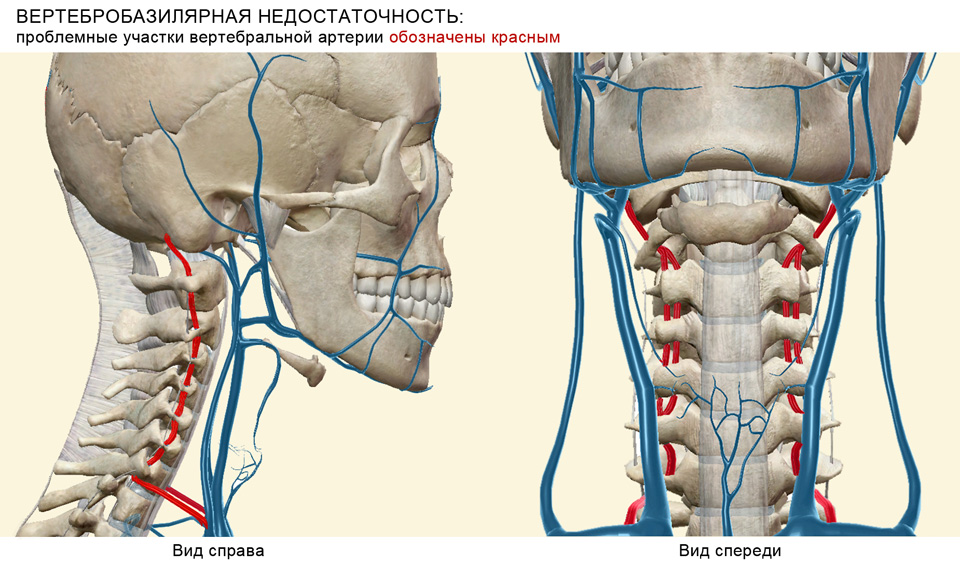

Позвоночная артерия (ПА), идущая от безымянной артерии справа и от подключичной артерии слева имеет 4 анатомических сегмента. Первый сегмент – от начала артерии до ее входа в отверстия поперечных отростков С6 или С5 позвонков. Второй сегмент проходит через отверстия поперечных отростков С6-С2. Третий сегмент, на протяжении которого артерия огибает дугу атланта, пронизывает твердую мозговую оболочку на уровне большого затылочного отверстия. Четвертый сегмент начинается от точки прободения артерией твердой мозговой оболочки и продолжается до слияния с другой позвоночной артерией (на границе между мостом и продолговатым мозгом), где формируется базилярная артерия. Последняя делится в межножковой ямке на две задние мозговые артерии. Каждая из этих крупных артерий отдает большие и короткие огибающие ветви, а также мелкие глубокие пенетрирующие артерии. Область кровоснабжения вертебробазилярной системы охватывает различные в функциональном и филогенетическом отношении отделы мозга. Она включает кровоснабжение шейного отдела спинного мозга, мозгового ствола и мозжечка, части таламуса и гипоталамической области, затылочной доли, задних и медиобазальных отделов височных долей мозга.

Патоморфологические и нейровизуализационные находки у больных с синдромом поражения вертебрально-базилярного бассейна весьма разнообразны. Так, в Oxford Community Stroke Project (OCSP) наблюдались 109 пациентов с синдромом поражения вертебрально-базилярного бассейна. Из 90 пациентов, которым в течение 28 дней с момента начала инсульта была выполнена компьютерная томография (КТ) или проведена аутопсия, у девяти (10%) имелось кровоизлияние в мозг [7]. В другом исследовании у семерых из 39 (18%) пациентов с клиникой вертебрально-базилярной недостаточности наблюдалось паренхиматозное внутримозговое кровоизлияние [13]. В работе при обследовании 81 пациента лишь у 19 был выявлен инфаркт в зоне кровоснабжения вертебрально-базилярного бассейна, у 60 не было обнаружено очагов, и у двух был выявлен инфаркт в «несоответствующем» месте (окклюзия ветви средней мозговой артерии и множественные небольшие глубинные инфаркты) [7]. Из 24 случаев синдрома поражения вертебрально-базилярного бассейна, причиной которых, как это было установлено в исследовании, было не кровоизлияние, ни в одном случае, по данным КТ, не было очагов, соответствующих клинической картине [14]. В более позднем исследовании [16] сообщалось, что из 13 пациентов, в 61% случаев при КТ выявлены инфаркты мозжечка, ствола мозга или инфаркты в бассейне задней мозговой артерии, а у остальных пациентов очагов выявлено не было. Магнитно-резонансная томография (МРТ) дала возможность установить высокую частоту небольших глубинных инфарктов, клинически соответствующих лакунарным инсультам, которые можно объяснить окклюзией мелких перфорирующих артерий в результате гиалиноза на фоне артериальной гипертензии.

Ядром клинической картины вертебрально-базилярной недостаточности является развитие неврологической симптоматики, отражающей преходящую острую ишемию мозга в зонах васкуляризации периферических ветвей позвоночных и основной артерий. Вместе с тем некоторые патологические изменения могут быть выявлены у больных и после завершения ишемической атаки. У одного и того же больного с ВБН обычно сочетаются несколько клинических симптомов и синдромов, среди которых не всегда легко выделить ведущий. Условно все клинические проявления ВБН можно разделить на пароксизмальные (симптомы и синдромы, которые наблюдаются во время ишемической атаки) и перманентные (отмечаются длительно и могут быть выявлены у больного в межприступном периоде). В бассейне артерий вертебрально-базилярной системы возможно развитие как транзиторных ишемических атак, так и ишемических инсультов различной степени тяжести, в том числе лакунарных.

1 двигательные нарушения: слабость, неловкость движений или паралич конечностей любой комбинации, вплоть до тетраплегии (иногда во время различных приступов сторона двигательных нарушений меняется); и/или

2 расстройства чувствительности: потеря чувствительности или парестезии конечностей в любой комбинации, включая все четыре, или распространяющиеся на обе половины лица или рта (чувствительные нарушения часто двусторонние, однако во время различных приступов могут отмечаться то на одной, то на другой стороне тела); и/или

3 гомонимная гемианопсия или корковая слепота; и/или

4 атаксия, нарушение равновесия, неустойчивость, не связанные с головокружением; и/или

5 приступ головокружения (сопровождающийся или не сопровождающийся тошнотой и рвотой) в сочетании с диплопией, дисфагией и дизартрией.

Ни один из этих симптомов, возникающий изолированно, не должен рассматриваться, как проявление ТИА. Только при комбинации таких симптомов или при появлении расстройств, перечисленных в пунктах 1,2,3 или 4, приступ следует отнести к категории транзиторных ишемических атак.

Ворлоу (1998 г.) приводит следующие клинические критерии поражения вертебрально-базилярного бассейна: поражения черепного нерва (или многих) на стороне очага с нарушением движений и/или чувствительности на противоположной стороне (альтернирующие синдромы); двухстороннее нарушение движений и/или чувствительности; нарушение содружественных движений глазных яблок (по вертикали или по горизонтали); мозжечковые нарушения; гемианопсия или корковая слепота.

Другие симптомы, которые могут наблюдаться у пациентов, но не помогают локализации процесса, включают синдром Горнера, нистагм, дизартрию, редко нарушения слуха. Головокружение, атаксия и зрительные расстройства образуют характерную для ВБН триаду Labaiige, указывающую на ишемию мозгового ствола, мозжечка и затылочных долей мозга. Иногда типичный синдром поражения вертебрально-базиллярного бассейна может сочетаться с нарушением высших мозговых функций, например, афазией, агнозией, острой дезориентировкой. Это не должно вызывать удивления, учитывая индивидуальную вариабельность территории кровоснабжения сосудами вертебрально-базилярной системы.

Альтернирующие синдромы с четко локализованными очагами в пределах вертебрально-базилярного бассейна, которые вместе со своими эпонимами являются частью «классической неврологии» (например, синдромы Вебера, Мийяра-Гублера, Валленберга-Захарченко), на практике редко встречаются в чистом виде. Это связано с большим количеством аномалий развития ВБС и того факта, что вместо парной системы артерий, в которой диаметр сосуда уменьшается в дистальном направлении, в данном случае имеет место единственный в организме пример слияния двух больших артерий, одной артерии еще большего диаметра. Неравномерность поражения артерий приводит к тому, что ишемия мозгового ствола характеризуется мозаичностью, «пятнистостью». Поражения вертебрально-базилярной системы могут клинически проявляться, как типичные лакунарные инсульты (синдромы «чистой гемигиперстезии», «чистого гемипареза», «чистой гемиатаксии», «дизартрия+неловкость кисти» и т.д.). Двумя характерными для стволовой локализации ВБС (так называемые расширеные синдромы поражения) являются: «чисто двигательный» инсульт, который может дополняться нарушением движения глазного яблока или поражением черепного нерва (например, глазодвигательного при синдроме Вебера), и изолированная межъядерная офтальмоплегия. МРТ обследование 21 больного с так называемым расширенным синдромом выявило наличие небольшого лакунарного инфаркта ствола мозга [9]. Следовательно, надо признать, что синдром поражения вертебрально-базилярного бассейна представляет собой гетерогенную группу инсультов.

Термин хроническая вертебрально-базилярная недостаточность все реже употребляется в отечественной научной литературе. Применение его в клинической практике наиболее соответствует вертиго-атактическому синдрому, как проявлению дисциркуляторной энцефалопатии. Патоморфологическим субстратом данного состояния являются постинсультные кисты в стволе головного мозга и дегенеративные изменения клеток, обусловленные хронической гипоксией, возникающей вследствие снижения мозгового кровотока. Клинически вертиго-атактический синдром проявляется жалобами на головокружение и нарушение координации движений, особенно в виде пошатывания, забрасывания при ходьбе. По мере прогрессирования заболевания субъективные ощущения больных уменьшаются, в то время как объективные признаки в виде нистагма, координаторных нарушений нарастают.

Головокружение (вертиго) может быть определено, как какая-либо субъективная или объективная иллюзия движения (обычно вращения) или положения. Это обусловлено дисбалансом тонических сигналов от отолитового аппарата и полукружных каналов к вестибулярным ядрам. Головокружение может быть признаком дисфункции лабиринта, вестибулярного нерва, вестибулярных ядер ствола или путей к вестибулярной коре. Если оно проявляется изолированно и вызывается изменениями положения тела, то расценивается как симптом периферической, а не центральной дисфункции. Понятно, что не только ишемия лабиринта, но также некоторые мозжечковые инсульты и даже поражения еще более центральных путей могут имитировать эти симптомы [10]. В целом, периферические поражения чаще нежели центральные, сочетаются с потерей слуха или шумом в ушах, отсутствуют другие неврологические жалобы и симптомы (за исключением горизонтального или горизонтально-ротаторного нистагма), имеется тенденция к быстрому выздоровлению. Дифференцирование от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) может быть затруднено, но при ДППГ головокружение обычно длится секунды, и имеет место характерный затухающий нистагм во время пробы по Hallpike’s. Хотя большинство случаев, вероятно, являются следствием поражения полукружных каналов, надо помнить, что ДППГ может быть следствием ишемии лабиринта, но приступы головокружения не нужно расценивать, как следствие повторной ишемии [12]. По мнению И.П. Антонова и соавт. (1989 г.), приступообразные рецидивирующие головокружения следует отождествлять не с нарушением мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне, а выделить в отдельную группу доброкачественных периферических вестибулярных расстройств.

Не следует любой эпизод «головокружения» (особенно у больных пожилого возраста) считать проявлением вертебрально-базилярной ишемии или вертебрально-базилярной недостаточности. Очень часто встречаются больные, которые жалуются на головокружения при повороте шеи и у которых на рентгенограммах шейного отдела позвоночника имеются дегенеративные изменения (обычное явление у пожилых людей). В такой ситуации больным сообщают, что у них «затруднено кровоснабжение мозга». Немногочисленные данные в пользу этого утверждения базируются в основном на посмертных ангиографических исследованиях [11,15]. Прижизненные ангиографические исследования показали большую редкость случаев вертеброгенной компрессии позвоночных артерий. Применение этих терминов к большинству больных с неочаговыми жалобами порождают неуместную тревогу относительно надвигающегося инсульта и отвлекают внимание от более вероятных объяснений патологии (например, лабиринтной дисфункции).

Следует также помнить о том, что вертиго-атактические расстройства при дисциркуляторной энцефалопатии могут быть обусловлены не столько мозжечково-стволовой дисфункцией, сколько поражением лобно-стволовых путей. Нарушения равновесия и ходьбы лобного генеза характеризуются замедлением походки, укорочением, неравномерностью шага, затруднением в начале движения, неустойчивостью при поворотах, увеличением площади опоры. Апраксия ходьбы обычно сочетается с псевдобульбарными расстройствами [2].

Хотя головокружение является достаточно характерным проявлением ишемии в вертебрально-базилярной системе, достоверно об этом можно говорить только тогда, когда у пациента одновременно имеется один или несколько сопутствующих симптомов: зрительные, реже глазодвигательные расстройства, нарушения статики и координации движений, включая приступы падения и внезапной обездвиженности («дроп-атака»), а также синкопальные пароксизмы, иногда транзиторная глобальная амнезия.

Дополнительные методы диагностики

Лучшим методом нейровизуализации стволовых структур остается МРТ, которая позволяет увидеть даже небольшие очаги. Хотя КТ позволяет лучше дифференцировать характер инсульта, визуализация структур задней черепной ямки менее информативна по сравнению с супратенториальным отделом. Определенные перспективы для определения состояния сосудистого русла получил метод магнитно-резонансной ангиографии, уступая пока, однако, в информативности рентгеноконтрастной ангиографии. Документировать атеротромботическое поражение основной артерии позволяет лишь селективная церебральная ангиография. Дигитальная артериальная ангиография обладает достаточной разрешающей способностью для диагностики атеросклеротического сужения в дистальных отделах позвоночных и основной артерий, внутривенная дигитальная ангиография не обеспечивает адекватного разрешения. Ангиографическое исследование сопряжено с достаточно высоким потенциальным риском возникновения инсульта, и полученные данные пока мало что меняют в тактике ведения этой когорты больных [5]. Современные ультразвуковые аппараты, совмещающие триплексный сканер и допплеровскую установку, позволяют хорошо визуализировать экстра- и значительно хуже интракраниальные отделы артерий вертебробазилярного бассейна. Преимуществом метода является неинвазивность, безопасность исследования. Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) в чистом виде позволяет лишь косвенно оценить состояние церебрального кровотока. Ультразвуковые методики требуют высокого навыка работы, правильности выполнения исследования. Попытки доказать возможность вертеброгенной компресии позвоночных артерий при движениях в шейном отделе позвоночника, как правило, методически несостоятельны [6]. Диагностику вертебрально-базиллярной недостаточности на основании данных ЭЭГ или РЭГ следует признать в настоящее время околонаучной спекуляцией. Для дифференциальной диагностики природы головокружения показана консультация отоневролога, в ряде случаев проведение аудиометрии, исследования слуховых вызванных потенциалов.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

1. Антонов И.П., Гиткина Л.С., Шалькевич В.Б. Рецидивирующие приступообразные головокружения и их связь с ранними проявлениями вертебрально-базилярной недостаточности. В кн. Системные головокружения. М.Медицина 1989.21-24.

2. Болезни нервной системы. Руководство для врачей. Т.1/ Яхно Н.Н., Штульман Д.Р., Мельничук П.В. и др. Под ред. Яхно Н.Н.- М. Медицина 1995.

3. Инсульт. Практическое руководство для ведения больных. Ворлоу Ч.П., Денис М.С., Ж. ван Гейн и др. С-Пб. Политехника 1998, пер. с англ.

4. Камчатнов П.Р., Гордеева.Т.Н., Кабанов А.А. и др. Клинико-патогенетические особенности синдрома вертебрально-базилярной недостаточности. Ж. Инсульт, 2001; 1; 55-57.

5. Кистлер и др. Внутренние болезни. Руководство под редакцией Браунвальда. М.1997 Т.10. пер с англ.

6. Никитин Ю.М. Ультразвуковая диагностика. М. 1998

7. Bamford J. M. Classification and natural history of acute cerebrovascular disease. MD thesis1986/

8. Сaplan L.R. Vertebrobasilar occlussion disease: riviewof selected aspects.Cerebrovascular disease 1992. 2:320-6

9. Hommel M. et all. Prospective study of lacunare infarction using magnetic resonance imaging. Stroke 1990. 21:546-54.

10. Heang CY, Yu YL,. Small cerebellar strokes may mimic labyrinthine lessions. J. Neurol. Neurosurgery and Psychiatry 1985. 50:720-6/

11. Koskas et al., Effects of spinal mecanics on the vertebral artery.In: Berguer R. Et all.Vertebrobasilar arterial Disease. St.Louise 1992. 15-28.

12. Lempert et al., Benign positional vertigo. Br. Med.J. 1995. 311:489-91.

13. Lindgren et al., Comparission of clinical and neuroradiological findings in fistiver stroke : a population-based study. Stroke 24 1994: 1801-4/

14. Ricci et al.,SEVIPAC: a community-based study of stroke incidenct in Umbria. Italy. J. Neurol. Neurosurgery and Psychiatry. 1991. 54: 695-8

Вертебрально-базилярная недостаточность – вопросы диагностики и лечения

П.Р.Камчатнов, А.В.Чугунов, Х.Я.Умарова

Вертебрально-базилярная недостаточность (ВБН) – обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и основной артериями. В МКБ-10 ВБН классифицируется как «Синдром вертебробазилярной артериальной системы» (рубрика G 45.0 класса V – «Сосудистые заболевания нервной системы»). Близкими по смыслу являются и некоторые другие разделы этой рубрики – множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий (G 45.2); преходящая слепота (G 45.3); другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы (G 45.8); транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная (G 45.9). В отечественной классификации ВБН рассматривается в рамках дисциркуляторной энцефалопатии, в особенности если у больного имеется стойкий очаговый неврологический дефицит в сочетании с эпизодами острой церебральной ишемии (транзиторная ишемическая атака – ТИА, малые инсульты).

Представляется очевидной гипердиагностика ВБН, когда диагноз устанавливается без веских на то оснований. Причинами этому служат вариабельность проявлений заболевания, обилие субъективной симптоматики, клиническая картина, напоминающая целый ряд иных патологических состояний, сложности инструментально-лабораторной диагностики. Необоснованно частое использование диагноза ВБН приводит к тому, что настороженность врача в отношении повторных эпизодов ишемии в вертебрально-базилярной системе снижается, тогда как хорошо установлено, что перенесенные ТИА нередко являются предвестниками ишемического инсульта.

В качестве ведущей причины ВБН в настоящее время рассматривается стенозирующее поражение магистральных сосудов, в первую очередь экстракраниального отдела позвоночных, а также подключичных и безымянных артерий. В большинстве случаев нарушение проходимости этих артерий вызывается атеросклеротическим поражением, при этом наиболее уязвимыми оказываются первый (от начала артерии до ее входа в костный канал поперечных отростков С6 и С5 позвонков) и четвертый сегменты (фрагмент артерии от места прободения твердой мозговой оболочки до слияния с другой позвоночной артерией на границе между мостом и продолговатым мозгом, у области формирования основной артерии). Частое поражение указанных зон обусловлено локальными особенностями геометрии сосудов, предрасполагающими к возникновению участков турбулентного кровотока, повреждению эндотелия. Так, по данным New England Medical Center Posterior Circulation Registry, из 407 больных с клинически проявляющимися расстройствами кровообращения в вертебрально-базилярной системе у 80 (20%) были выявлены окклюзии или гемодинамически значимые стенозы в первом сегменте или устье позвоночной артерии (R.Wityk и соавт., 1998). При этом у большинства пациентов имелись и другие патогенетические механизмы церебральной ишемии. По данным того же Регистра, примерно у 10% больных имеется двустороннее поражение интракраниальных сегментов позвоночных артерий, при этом характерным является неблагоприятный прогноз заболевания в отношении развития инсульта со стойким неврологическим дефицитом или наступления летального исхода вследствие нарушения мозгового кровообращения (H.-K.Shin и соавт., 1999).

Реже встречаются воспалительные поражение сосудистой стенки (болезнь Такаясу и другие артерииты). Наиболее уязвимыми при этом оказываются женщины детородного возраста. На фоне уже имеющейся дефектной стенки сосуда с истончением медии и утолщенной, уплотненной интимой возможно ее расслоение даже в условиях незначительной травматизации (S.Kurihara и соавт., 2002). У лиц молодого возраста причиной сочетания нарушения проходимости экстра- и интракраниальных артерий и повышенного тромбообразования может явиться антифосфолипидный синдром (J.Provenzale и соавт., 1998). Важную роль играют врожденные особенности строения сосудистого русла – аномальное отхождение позвоночных артерий, гипоплазия (реже – аплазия) одной из них, патологическая извитость позвоночных или основной артерий, недостаточное развитие анастомозов на основании мозга, в первую очередь артерий виллизиева круга, резко ограничивающее возможности коллатерального кровоснабжения в условиях поражения магистральной артерии. При обследовании 768 пациентов с клиническими проявлениями ВБН аномалии развития дистальной порции одной или обеих позвоночных артерий были выявлены в 88 случаях (Y.Paksoy и соавт., 2004). У некоторых пациентов причиной возникновения ВБН может явиться поражение мелких мозговых артерий – микроангиопатия на фоне артериальной гипертензии, сахарного диабета.

Традиционно в качестве важной причины ВБН рассматривается сдавление позвоночных артерий патологически измененными шейными позвонками (при спондилезе, спондилолистезе, значительных размеров остеофитах). Многочисленные исследования последних лет позволили в значительной степени пересмотреть роль компрессионного воздействия на позвоночные артерии в патогенезе ВБН, хотя в ряде случаев имеется достаточно выраженная компрессия артерии при поворотах головы, которая помимо снижения кровотока по сосуду может сопровождаться и артерио-артериальными эмболиями (S.Yamaguchi и соавт., 2003). Вероятность экстравазальной компрессии существует при сдавлении подключичной артерии гипертрофированной лестничной мышцей, гиперплазированными поперечными отростками шейных позвонков. Патогенетическая роль компрессии позвоночной артерии возрастает при острой травме шейного отдела позвоночника, например транспортной (хлыстообразная травма), а также ятрогенной при неадекватных манипуляциях мануальной терапии, неправильном выполнении гимнастических упражнений.

Современные представления о патогенезе церебральной ишемии, в частности ВБН, учитывают роль повышенного тромбобразования, изменений реологических свойств крови. В последние годы уточнена роль в патогенезе инсульта в вертебрально-базилярной системе кардиоэмболий, частота которых достигает 25% (T.Glass и соавт., 2002). Хорошо известно, что атеросклеротический стеноз позвоночной артерии может осложниться формированием пристеночного тромба, способного привести к полной окклюзии просвета сосуда. Нарастающий тромбоз позвоночной и(или) основной артерии на определенном этапе своего развития может проявляться клинической картиной транзиторных ишемических атак в вертебрально-базилярной системе. Вероятность тромбоза повышается в зонах травматизации артерии, например при прохождении в костном канале поперечных отростков СVI-СII. Вероятно, провоцирующим моментом развития тромбоза позвоночной артерии в ряде случаев способно оказаться длительное пребывание в неудобной позе с вынужденным положением головы. Внедрение в клиническую практику УЗДГ-мониторировании сигналов, отражающих прохождение по сосуду микроэмболов, позволяет у отдельных больных рассматривать мелкие артерио-артериальные эмболии, источником которых является рыхлый пристеночный тромб, в качестве возможной причины ТИА как в каротидной, так и вертебрально-базилярной системах. В целом роль расстройств микроциркуляции в патогенезе ВБН сомнения не вызывает (I.Bernath и соавт., 2004).

Результаты нейровизуализационных методов исследования (в первую очередь МРТ), а также данные секционных исследований выявляют у больных с ВБН серьезные изменения ткани головного мозга – мозгового ствола, моста, мозжечка, коры затылочных долей. У этих пациентов выявляются различной давности лакунарные инфаркты, признаки гибели нейронов и пролиферации глиальных элементов, атрофические изменения коры больших полушарий. Эти данные, подтверждая существование органического субстрата заболевания у пациентов с ВБН, свидетельствуют о необходимости тщательного поиска причины заболевания в каждом конкретном случае.

Клинические проявления ВБН весьма полиморфны, в ее основе лежит сочетание характерных жалоб больного и объективно выявляемой неврологической симптоматики, свидетельствующих о вовлечении структур, кровоснабжающихся из вертебрально-базилярной системы. Очаговая неврологическая симптоматика у больных с ВБН характеризуется сочетанием проводниковых (пирамидные, чувствительные), вестибулярных и зрительных расстройств, а также симптомов нарушения функции черепных нервов. Сочетание признаков и степень их выраженности определяются локализацией и размерами очага поражения, возможностями коллатерального кровообращения. Именно вариабельностью системы кровоснабжения мозгового ствола и мозжечка объясняется тот факт, что описанные в классической литературе неврологические синдромы относительно редко в чистом виде встречаются в практике. Отмечено, что во время приступов может меняться сторона преимущественных двигательных нарушений (парезы, атаксия), а также чувствительных расстройств. Следует иметь в виду, что ни один из перечисленных признаков, возникающих изолированно, не может рассматриваться как проявление ВБН, только комбинация симптомов позволяет отнести к категории транзиторных ишемических атак.

Расстройства движения у больных ВБН характеризуются сочетанием центральных парезов, а также нарушений координации вследствие поражения мозжечка и его связей. Следует отметить, что клинически далеко не всегда удается идентифицировать вовлечение в патологический процесс зон кровоснабжения сонных или позвоночных артерий, что делает желательным применение методов нейровизуализации. Как правило, имеется сочетание динамической атаксии в конечностях и интенционного тремора, нарушений походки, одностороннего снижения мышечного тонуса. Сенсорные расстройства проявляются симптомами выпадения с появлением гипо- или анестезии в одной конечности, половине туловища. Возможно появление парестезий, обычно вовлекаются кожные покровы конечностей и лица. Расстройства поверхностной и глубокой чувствительности встречаются у четверти больных с ВБН и, как правило, обусловлены поражением вентролатерального таламуса в зонах кровоснабжения a. thalamogeniculatа или задней наружной ворсинчатой артерии (A.Georgiadis и соавт., 1999).

Зрительные нарушения могут протекать по типу выпадения полей зрения (скотомы, гомонимная гемианопсия, корковая слепота, реже – зрительная агнозия) или появления фотопсий. При поражении мозгового ствола возникают нарушения функций черепных нервов – глазодвигательные расстройства (диплопия, сходящееся или расходящееся косоглазие, разностояние глазных яблок по вертикали), периферический парез лицевого нерва, бульбарный (реже – псевдобульбарный) синдром. Указанные симптомы появляются в различной комбинации, намного реже встречается их изолированное возникновение вследствие обратимой ишемии в вертебрально-базилярной системе. Следует учитывать возможность сочетанного поражения мозговых структур, кровоснабжающихся из систем сонных и позвоночных артерий.

Частым проявлением ВБН является приступ головокружения (длительностью от нескольких минут до часов), что может быть обусловлено морфофункциональными особенностями кровоснабжения вестибулярного аппарата, его высокой чувствительностью к ишемии. Обычно головокружение носит системный характер, проявляется ощущением вращения или прямолинейного движения окружающих предметов или собственного тела. Характерны вегетативные расстройства, сопровождающие головокружение: тошнота, рвота, обильный гипергидроз, изменение частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления. В ряде случаев головокружение носит несистемный характер и пациент испытывает ощущение проваливания, укачивания, зыбкости окружающего пространства. С течением времени интенсивность ощущения головокружения может ослабевать, при этом выявляющиеся очаговые симптомы (нистагм, атаксия) становятся более выраженными и приобретают стойкий характер.

Необходимо, однако, учитывать, что ощущение головокружения является одним из наиболее распространенных симптомов, частота которого увеличивается с возрастом. Головокружение у больных с ВБН, так же как и у пациентов с иными формами сосудистого поражения головного мозга, может быть обусловлено страданием вестибулярного анализатора на различных уровнях, и характер его определяется не столько особенностями основного патологического процесса (атеросклероз, микроангиопатия, артериальная гипертензия), сколько локализацией очага ишемии. При анализе причин головокружения было установлено, что в 44% оно возникло вследствие поражения периферического и в 11% – центрального отделов вестибулярного аппарата, психиатрические расстройства имели место в 16%, прочие заболевания и патологические состояния – в 25% и установить причину головокружения не представлялось возможным в 13% наблюдений. При этом головокружение оказалось связанным с сосудистыми заболевания головного мозга в 6% и еще в 1,5% случаев – с эпизодами остро развившейся сердечной аритмии (K.Kroenke и соавт., 2000).

Внезапно появляющееся системное головокружение, в особенности в сочетании с остро развившейся односторонней глухотой и ощущением шума в ухе, может явиться характерным проявлением инфаркта лабиринта (хотя изолированное головокружение нечасто является единственным проявлением ВБН). У больного могут отсутствовать иные неврологические симптомы, в связи с чем требуется тщательное проведение диагностического поиска для установления его причины. Существуют данные о том, что детальное неврологическое, отоневрологическое и ангиологическое обследование у пациентов с сочетанием головокружения и нарушения равновесия нередко позволяет установить характер сосудистого поражения головного мозга (A.Kumar и соавт., 1998).

Сходную клиническую картину может иметь доброкачественное приступообразное позиционное головокружение, обусловленное поражением вестибулярного аппарата и не связанное с расстройствами его кровоснабжения. Надежным тестом для его диагностики являются пробы Холлпайка. Также диагностические сложности возникают при приступах головокружения, обусловленных вестибулярным нейронитом, острым лабиринтитом, в ряде случаев – гидропосм лабиринта вследствие хронического отита, болезнью Меньера (А.С.Шеремет, 2001). Приступы головокружения могут вызываться перилимфатической фистулой, возникшей вследствие перенесенной травмы, операции. При этом обычно наблюдается одностороннее снижение слуха. Среди редких причин возникновения приступов головокружения, которые приходится дифференцировать с ВБН, следует отметить невриному слухового нерва (J.Furman, 1999). Возникновение эпизодов головокружения у молодых лиц требует исключения в первую очередь демиелинизирующих заболеваний. Сочетание стойких головокружений, нарушений равновесия, неустойчивости при ходьбе, когнитивные расстройства требуют исключения нормотензивной гидроцефалии (G.Halmagyi, 2000). Серьезную диагностическую и терапевтическую проблему представляют ощущения неустойчивости, потеря равновесия у больных с эмоциональными и психическими расстройствами (тревожные, депрессивные нарушения).

Нарушения слуха (снижение его остроты, ощущение шума в ушах) также являются частыми проявлениями ВБН. Следует, однако, учитывать, что около трети популяции старшего возраста систематически отмечают ощущение шума, при этом больше половины их них расценивают свои ощущения как интенсивные, доставляющие им значительные неудобства (J.Vernon, 1994). В связи с этим не следует расценивать все аудиологические расстройства как проявления цереброваскулярной патологии, учитывая высокую частоту дегенеративных процессов, развивающихся в среднем ухе. В то же время существуют данные о том, что кратковременные эпизоды (до нескольких минут) односторонней обратимой утраты слуха в сочетании с шумом в ухе и системным головокружением являются продромами тромбоза передней нижней мозжечковой артерии, что требует пристального внимания к таким пациентам (H.Lee и соавт., 2003). Как правило, источником нарушения слуха в этой ситуации является непосредственно улитка, крайне чувствительная к ишемии, относительно реже страдает ретрокохлеарный сегмент слухового нерва, имеющий богатую коллатеральную васкуляризацию.

Получены данные о высокой эффективности тромболизиса у больных тромбозом или эмболией позвоночной или основной артерии, причем отмечено, что сроки его проведения превышают «терапевтическое окно» у больных с каротидным инсультом, а риск развития геморрагических осложнений является относительно меньшим даже при проведении системного, а не селективного лизиса (T.Brandt, 2002).

Накоплены сведения об использовании транслюминальной ангиопластики магистральных артерий, в том числе проксимального сегмента у пациентов с ВБН (J.De Vries и соавт., 2005). Из 110 больных с симптомными стенозами подключичных артерий, вмешательство было проведено у 102 (93%) больных. Интраоперационное осложнение в виде ишемического инсульта развилось у 1 больного. При средней длительности наблюдения в 23 мес установлено, что у 89% больных сохранялся удовлетворительный кровоток по артерии, на которой проводилось вмешательство, что позволяет авторам рекомендовать данный метод как эффективный способ профилактики предупреждения инсульта в вертебрально-базилярной системе.

Основное большинство пациентов с ВБН получают консервативное лечение в амбулаторных условиях. Необходимо иметь в виду, что больные с остро возникшим очаговым неврологическим дефицитом должны быть госпитализированы в неврологический стационар, так как следует учитывать возможность нарастающего тромбоза крупного артериального ствола с развитием инсульта со стойким неврологическим дефицитом.

Терапевтическая тактика у больных с ВБН определяется характером основного патологического процесса, при этом целесообразно проведение коррекции основных модифицируемых факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга. Наличие артериальной гипертензии требует проведения обследования с целью исключения ее вторичного характера (вазоренальная гипертензия, тиреотоксикоз, гиперфункция надпочечников и пр.). Необходим систематический контроль уровня артериального давления и обеспечение рациональной диетотерапии (ограничение в рационе поваренной соли, исключение потребления алкоголя и курения, дозированные физические нагрузки). При отсутствии положительного эффекта на протяжении 3–6 мес следует начинать медикаментозную терапию в соответствии с общепринятыми принципами. Достижение целевого уровня давления необходимо в первую очередь у пациентов с имеющимся поражением органов-мишеней (почки, сетчатка глаза и пр.), страдающих сахарным диабетом. Лечение может быть начато с приема ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина. Важно, что эти антигипертензивные препараты обеспечивают не только надежный контроль уровня артериального давления, но и обладают нефро- и кардиопротективными свойствами. Ценным следствием их применения является ремоделирование сосудистого русла, возможность которого предполагается и в отношении сосудистой системы головного мозга. При недостаточном эффекте возможно применение антигипертензивных препаратов из других групп (блокаторы кальциевых каналов, -блокаторы, диуретики). Данные исследования PROGRESS убедительно свидетельствуют о том, что комбинация ингибитора АФП периндоприла и диуретика индапамида снижает риск развития инсульта, инфаркта миокарда и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 28, 26 и 26% соответственно (J.Chalmers, 2003). Это позволяет рекомендовать указанную комбинацию для применения пациентам, перенесшим ТИА или инсульт, в том числе и больным с ВБН. У лиц пожилого возраста при наличии стенозирующего поражения магистральных артерий головы необходимо аккуратное снижение артериального давления, так как имеются данные о погрессированиии сосудистого поражения мозга при чрезмерно низком артериальном давлении (E.Paran и соавт., 2003),

При наличии стенозирующего поражения магистральных артерий головы, высокой вероятности тромбоза или артерио-артериальных эмболий эффективным способом профилактики эпизодов острой церебральной ишемии является восстановление реологических свойств крови и предупреждение формирования клеточных агрегатов. С этой целью широко используются антиагреганты.

Наряду с антигипертензивными средствами и антиагрегантами для лечения больных с ВБН используются препараты из группы вазодилататоров. Основным эффектом этой группы препаратов считается увеличение церебральной перфузии за счет уменьшения сосудистого сопротивления. В то же время исследования последних лет дают основания предполагать, что некоторые эффекты этих препаратов могут быть обусловлены не только сосудорасширяющим действием, но и непосредственным влиянием на метаболизм головного мозга, что необходимо учитывать при их назначении.

Целесообразность их вазоактивных средств, используемые дозы и длительность курсов лечения определяются состоянием пациента, его приверженностью к лечению, характером неврологического дефицита, уровнем артериального давления, темпами достижения положительного результата. Желательно время проведения курса лечения приурочить к неблагоприятному в метеорологическом отношении периоду (осенний или весенний сезон), периоду повышенных эмоциональных и физических нагрузок. Лечение следует начинать с минимальных дозировок, постепенно доводя дозу до терапевтической. В случае отсутствия эффекта от монотерапии вазоактивным препаратом желательно использовать другое лекарственное средство сходного фармакологического действия. Использования комбинации двух препаратов сходного действия имеет смысл лишь у отдельных пациентов.

Хорошо зарекомендовал себя циннаризин, основной эффект которого реализуется за счет обратимого блокирования кальциевых каналов и расширения церебральных артерий. Важным положительным свойством циннаризина является его способность угнетать функцию вестибулярного аппарата, вследствие чего он оказывает эффект в виде уменьшения выраженности головокружения, в особенности у больных с нарушениями кровообращения в вертебрально-базилярной системе. Циннаризин обладает очень умеренным воздействием на уровень артериального давления, вследствие чего может быть использован у широкого круга пациентов. Кроме того, препарат оказывает легкое седативное действие, которое следует учитывать при одновременном применении снотворных, транквилизаторов.

Препарат характеризуется хорошей переносимостью, из нежелательных побочных эффектов следует отметить сонливость, ощущение разбитости, сухость во рту. Как правило, их появление не требует отмены препарата, можно ограничиться временным уменьшением дозировки. Не требуется лабораторного контроля проводимого лечения. Назначается по 25–50 мг 3 раза в сутки после еды, в отдельных случаях для достижения терапевтического эффекта возможно повышение разовой дозы до 75 мг. Необходимость применения, дозировки и сроки назначения в значительной степени определяются состоянием пациента и рядом прочих факторов (уровень артериального давления, переносимость лечения, необходимость комбинирования с другими лекарственными средствами). У многих больных целесообразно проведение повторных 2–3-месячных курсов терапии с периодической сменой лекарственного препарата.

Для лечения больных с различными формами цереброваскулярной патологии широко применяются препараты, обладающие положительным влиянием на метаболизм головного мозга, оказывающие нейротрофическое и нейропротективное действие (Е.И.Гусев, В.И.Скворцова, 2001). Применяются пирацетам, церебролизин, актовегин, семакс, глицин, большое число других препаратов. Значительный эффект в виде снижения летальности, уменьшения выраженности неврологического дефицита, ускорения восстановительных процессов отмечен у больных с острым мозговым инсультом. Имеются данные о нормализации когнитивных функций на фоне их применения у пациентов с хроническими расстройствами мозгового кровообращения.

Представляется перспективным использование комбинированных препаратов для лечения данной патологии. Фезам представляется удачной комбинацией лекарственных препаратов (содержит 400 мг пирацетама и 25 мг циннаризина), оптимальным образом дополняющих присущие каждому из составляющих компонентов фармакологические эффекты и оказывающих положительное влияние на состояние церебральной гемодинамики и метаболизм головного мозга.

Ноотропный препарат пирацетам повышает устойчивость нейронов к гипоксии, улучшает интегративную деятельность головного мозга, а блокатор кальциевых каналов циннаризин способствует оптимизации церебральной гемодинамики, не вызывая при этом синдрома обкрадывания. Основные клинические эффекты препарата обусловлены нормализацией церебральной гемодинамики, позитивным воздействием на метаболизм головного мозга, уменьшением выраженности ощущения головокружения. Очень ценно, что при комбинации указанных препаратов не наблюдается усиления их токсического эффекта. Препарат эффективен как у пациентов с острыми состояниями, так и в хронической стадии ВБН. Имеющиеся сведения о его положительном воздействии на состояние когнитивных функций, клинических проявлений атаксии, координаторных расстройств позволяют рекомендовать фезам для лечения пациентов как с изолированной ВБН, так и с дисциркуляторной энцефалопатией различной степени выраженности.

Назначение фезама по 2 капсулы 3 раза в сутки на протяжении 3–6 нед сопровождается улучшением состояния когнитивных функций, уменьшением выраженности головокружения, координаторных нарушений. Представляется целесообразным применение фезама в комплексной терапии у больных с ВБН.

В комплексном лечении больных с БВН должны быть использованы симптоматические лекарственные средства – препараты, уменьшающие выраженность головокружения, способствующие нормализации настроения (антидепрессанты, анксиолитики, снотворные), при наличии соответствующих показаний – обезболивающие средства. Желательно подключение немедикаментозных способов лечения – физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной гимнастики. Следует подчеркнуть необходимость индивидуализации тактики ведения пациента с ВБН. Именно учет основных механизмов развития заболевания, адекватно подобранный комплекс лекарственных и немедикаментозных методов лечения способны улучшить качество жизни пациентов и предупредить развитие инсульта.