туберкулезный плеврит код по мкб 10

Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически (A15.6)

Туберкулезная эмпиема

подтвержденный(ая) бактериологически и гистологически

Исключен: туберкулезный плеврит при первичном туберкулезе органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически (A15.7)

Алфавитные указатели МКБ-10

Внешние причины травм — термины в этом разделе представляют собой не медицинские диагнозы, а описание обстоятельств, при которых произошло событие (Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности. Коды рубрик V01-Y98).

Лекарственные средства и химические вещества — таблица лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции.

В России Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.

МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97 г. №170

Выход в свет нового пересмотра (МКБ-11) планируется ВОЗ в 2022 году.

Сокращения и условные обозначения в Международой классификации болезней 10-го пересмотра

БДУ — без дополнительных уточнений.

НКДР — не классифицированный(ая)(ое) в других рубриках.

† — код основной болезни. Главный код в системе двойного кодирования, содержит информацию основной генерализованной болезни.

* — факультативный код. Дополнительный код в системе двойного кодирования, содержит информацию о проявлении основной генерализованной болезни в отдельном органе или области тела.

Туберкулезный плеврит

МКБ-10

Общие сведения

Туберкулезный плеврит – специфическая реакция листков плевры, обусловленная воздействием микобактерий туберкулеза. Туберкулезный плеврит может развиваться как самостоятельная форма туберкулезной инфекции либо сопровождать течение других клинических вариантов туберкулеза легких. Иногда поражение плевры служит проявлением полисерозита – воспаления серозных оболочек туберкулезной этиологии. В структуре туберкулеза органов дыхания туберкулезный плеврит составляет 8-14%. Распространен преимущественно среди лиц молодого возраста (до 40 лет), несколько чаще болеют мужчины. На долю плеврита туберкулезного генеза приходится почти половина всех экссудативных плевритов, что не может не вызывать настороженности специалистов в области фтизиатрии и пульмонологии.

Причины

В большинстве случаев туберкулезный плеврит развивается на фоне активного туберкулеза легких: очагового, инфильтративного, диссеминированного, туберкулеза ВГЛУ, первичного туберкулезного комплекса и пр. Изредка возникает как самостоятельная клиническая форма в отсутствие признаков туберкулезного поражения других органов. У больного туберкулезом плевритом может осложниться спонтанный или искусственный пневмоторакс (коллапсотерапия).

Микобактерии туберкулеза проникают в плевральную полость одним их трех возможных способов: контактным путем (из легочных очагов распада субплевральной локализации), лимфогенным путем (при распространении по лимфатическим путям) и гематогенным путем (по системе кровеносных сосудов при наличии бактериемии). Источником распространения МБТ в плевру служат внутригрудные лимфатические узлы или реактивировавшиеся очаги туберкулеза в легком. Необходимым условием развития туберкулезного плеврита является специфическая сенсибилизация плевральных листков.

Благоприятствуют возникновению туберкулезного процесса в плевре следующие факторы:

Патогенез

В ответ на внедрение МБТ развивается воспалительный отек, гиперемия и утолщение плевральных листков. Вскоре на них появляются множественные милиарные бугорки, иногда – более крупные очаги с казеозным некрозом. Указанные изменения сопровождаются выраженной экссудативной реакцией – пропотеванием и накоплением жидкости в плевральной полости. Характер экссудата (фибринозный, серозный, кровянистый, гнойный) зависит от патоморфологических изменений в плевре.

Классификация

В зависимости от наличия/отсутствия и характера выпота туберкулезные плевриты бывают фибринозными (сухими) и экссудативными (выпотными). В последнем случае может встречаться серозный, геморрагический, холестериновый, гнойный экссудат.

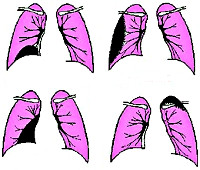

По локализации различают верхушечный, междолевой, костальный, наддиафрагмальный, парамедиастинальный туберкулезный плеврит. Обычно поражение одностороннее, двусторонний плеврит туберкулезной этиологии развивается редко (1,5%). В клиническим плане наиболее значимо выделение следующих видов туберкулезного плеврита: аллергического, перифокального, туберкулеза плевры и гнойного плеврита. В течении туберкулезного плеврита выделяют 3 периода:

Симптомы туберкулезного плеврита

Аллергический плеврит

Аллергическая форма плеврита возникает у лиц с первичным туберкулезом, имеющих повышенную чувствительность к туберкулину и склонных к выраженной гиперергической реакции. Клиника разворачивается остро: резко повышается температура тела, фебрилитет сохраняется в течение 10-14 дней. Поскольку в это время происходит быстрое накопление серозного выпота, возникает одышка, боль в боку, тахикардия. Резорбция экссудата происходит в течение месяца, однако при большом объеме выпота этот процесс может принимать затяжное течение. Одновременно с плевритом (иногда до или после него) появляются фликтены, узловатая эритема, полиартрит.

Перифокальный плеврит

Перифокальный туберкулезный плеврит начинается подостро или исподволь. Нередко пациенты связывают появление симптомов с предшествующим переохлаждением или ОРВИ. Больных беспокоит сухой кашель, покалывание в груди, непостоянный субфебрилитет. Усиление боли в боку провоцируется глубоким дыханием, положением на больном боку, надавливанием на межреберья. Болевой синдром нередко принимается за миозит, плексит, межреберную невралгию, стенокардию, а при иррадиации в живот – за приступ острого холецистита.

Если перифокальный плеврит протекает с накоплением серозного экссудата, клиническая картина становится более выраженной: повышенная температура тела определяется постоянно, возникает тахикардия, одышка, потливость. Течение перифокального туберкулезного плеврита затяжное (4-6 недель), часто рецидивирующее.

Туберкулезный плеврит

Туберкулез плевры может протекать в форме диссеминированного, очагового процесса, казеозно-некротической реакции. Может сопровождаться накоплением серозного, серозно-гнойного или гнойного выпота. Течение туберкулеза плевры упорное и длительное. Начало заболевания подострое или малосимптомное. Преобладают симптомы интоксикации и лихорадка.

Особой разновидностью экссудативного туберкулезного плеврита служит эмпиема плевры. Клиническая картина характеризуется интоксикацией тяжелой степени: температурой тела выше 39°С, ознобами, ночными потами, выраженной слабостью. Постепенно нарастает одышка и тахикардия, появляются тянущие боли в боку, снижается масса тела. Возможно образование бронхоплеврального свища, о чем свидетельствует откашливание гнойного экссудата. Длительно существующий гнойный плеврит может осложниться флегмоной грудной стенки, образованием плевроторакального свища, амилоидозом внутренних органов.

Диагностика

Различные формы туберкулезного плеврита имеют свои характерные физикальные, аускультативные, рентгенологические и лабораторные данные. Поэтому при малейших подозрениях на туберкулезную этиологию заболевания пациент должен быть проконсультирован фтизиатром.

Плеврит туберкулезной этиологии требует дифференциации с плевритами, сопровождающими пневмонию, мезотелиому плевры, рак легкого, ТЭЛА, застойную сердечную недостаточность, коллагенозы. В сомнительных случаях верификации диагноза способствует:

Лечение туберкулезного плеврита

Лечение стационарное. В период экссудации и лихорадки назначается постельный режим. Рекомендуется питание с ограничением соли и жидкости, большим количеством белка и витаминов. При любом клиническом варианте туберкулезного плеврита назначается терапия 3-4-мя противотуберкулезными препаратами (изониазид, рифампицин, этамбутол, пиразинамид, стрептомицин) не менее чем на 9 месяцев. При выраженной экссудации и гиперергии проводится курс лечения кортикостероидами (преднизолоном) – это позволяет добиться прекращения дальнейшего накопления выпота.

В случае продолжающейся экссудации проводятся повторные плевральные пункции с введением химиопрепаратов в полость плевры. Добиться скорейшего расправления легкого и облитерации плевральных листков помогает дренирование плевральной полости с наложением активной вакуумной аспирации. В период резорбции экссудата применяются НПВС, электрофорез, дыхательная гимнастика.

При наличии бронхоплеврального свища требуется его хирургическое закрытие. При туберкулезной эмпиеме плевры может выполняться интраплевральная торакопластика, плеврэктомия с декортикацией легкого.

Прогноз и профилактика

При своевременном и полноценном лечении туберкулезного плеврита прогноз благоприятный. Летальность от туберкулеза плевры (главным образом от хронической эмпиемы плевры) составляет 1-2%. У пациентов, не получавших лечение, или получавших его не в полном объеме, в ближайшие три года может развиться диссеминированный туберкулез легких. Профилактика туберкулезного плеврита такая же, как и при других клинических формах инфекции (проведение вакцинации и туберкулинодиагностики среди детей и подростков, профилактической флюорографии среди взрослого населения, исключение контактов с больными туберкулезом и т. д.).

Плеврит

Плеврит – воспаление листков плевры. Если заболевание сопровождается выпадением на поверхности плевры фибрина, оно называется сухой плеврит (код в МКБ № J94 – другие поражения плевры). Для экссудативного плеврита характерно образование плеврального выпота. Если плевральный выпот не классифицируется в других рубриках, плеврит имеет код по МКБ № J90. Диагностику плеврита в Юсуповской больнице проводят с помощью современной рентгенологической аппаратуры с высокими разрешающими способностями.

Для лечения плеврита пульмонологи назначают пациентам эффективные лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ. Они не обладают выраженными побочными эффектами. Схему ведения пациентов с тяжёлыми плевритами вырабатывают на заседании Экспертного Совета с участием профессоров, доцентов, врачей высшей категории.

Причины плеврита

Плеврит возникает под воздействием инфекционных и неинфекционных факторов. Инфекционные плевриты вызывают следующие микроорганизмы:

Неинфекционные плевриты являются осложнением или проявлением злокачественных опухолей лёгких и плевры, системных болезней (ревматоидного артрита, системной красной волчанки, васкулитов), развиваются после оперативных вмешательств на органах грудной полости, травм грудной клетки, инфаркта миокарда. Плеврит выявляют у пациентов, страдающих острым панкреатитом, хронической почечной недостаточностью.

Симптомы плеврита у взрослых

Ведущим признаком сухого плеврита является боль в поражённой половине грудной клетки, усиливающаяся при дыхании. При осмотре пациента врачи выявляют отставание в дыхании одной половины грудной клетки. Во время аускультации выслушивается шум рения плевры. Он напоминает звук, который возникает при ходьбе по снегу в морозную погоду. Шум трения плевры может быть слышен на расстоянии. Рентгенологические признаки сухого плеврита специфичны:

Наиболее распространённый симптом экссудативного плеврита – одышка. Её тяжесть зависит от объёма плеврального выпота, скорости накопления жидкости и от того, возник ли он на фоне заболевания лёгких. Боль, вызванная плевритом, обусловлена воспалением или инфильтрацией париетальной плевры.

При физикальном обследовании врачи обнаруживают следующие признаки экссудативного плеврита:

Диагноз подтверждают при рентгенографии органов грудной клетки. Для того чтобы увидеть жидкость на обычном прямом рентгеновском снимке, её должно накопиться в плевральной полости не менее 300 мл жидкости, чтобы ее можно было обнаружить на обычном прямом снимке. При положении пациента «лёжа на спине» жидкость движется по плевральному пространству, понижает прозрачность легочного поля на стороне поражения.

Рентгенологи проводят дифференциальную диагностику небольших выпотов с утолщением плевры. С этой целью выполняют рентгенограмму в положении лёжа. Уточняют диагноз с помощью ультразвукового исследования или рентгеновской компьютерной томографии. Оба последних диагностических метода используют для того чтобы отличить плевральную жидкость от злокачественного новообразования, плевральных бляшек, которые обычно возникают при абсцессе лёгких. Эти методы позволяют также выяснить, является ли плевральная жидкость осумкованной, наметить оптимальное место для выполнения плевральной пункции и биопсии.

Плевральную пункцию с аспирацией жидкости и биопсию в Юсуповской больнице выполняют всем пациентам с экссудативным плевритом. Это позволяет получить гораздо больше диагностической информации, чем только при аспирации, и избежать проведения повторной инвазивной процедуры. Бактериологическое исследование плевральной жидкости проводят с помощью бактериоскопии мазка осадка экссудата, посева патологического материала на специальные среды, биологического метода.

Пульмонологи назначают и другие исследования, которые помогают в установлении диагноза:

Если с помощью этих методик не удаётся выявить причину экссудативного плеврита, проводят торакоскопию с помощью видеотехники. Она позволяет осмотреть плевру, выявить опухолевые узлы и осуществить прицельную биопсию.

Парапневмонический плеврит

Причиной парапневмонического плеврита является бактериальное воспаление лёгких, бронхоэктазы, абсцесс лёгкого. В плевральном выпоте определяют золотистый стафилококк, пиогенный стрептококк, пневмококк. Парапневмонический плеврит начинается остро, с подъёма температуры до высоких цифр. Выражен интоксикационный синдром.

Пациентов беспокоит кашель с выделением мокроты, боль в грудной клетке при дыхании, одышка. Правосторонний плеврит проявляется изменениями в правой половине грудной клетке, при левостороннем поражении плевры признаки заболевания локализуются слева. При рентгенологическом исследовании определяется наличие выпота в плевральной полости, чаще справа. В крови содержится большое количество лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов увеличена до 50 мм/ч. В экссудате содержатся полиморфноядерные лейкоциты.

Туберкулёзный плеврит

Туберкулёзный плеврит чаще диагностируют у молодых пациентов, которые контактировали с больным туберкулёзом. Заболевание начинается остро. Пациентов беспокоит непродуктивный кашель, плевральные боли, повышенная утомляемость. Температура при туберкулёзном плеврите повышается до субфебрильных цифр. У пациентов снижается масса тела. Развивается односторонний выпот небольшого или среднего объёма. У многих пациентов жидкость в плевральной полости самостоятельно рассасывается, но затем появляется вновь. В лёгких могут определяться туберкулёзные инфильтраты. Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически, имеет код в МКБ 10 № A15.6.

Для диагностики туберкулёза проводят кожную туберкулиновую пробу, выполняют исследование плевральной жидкости, полученной во время диагностической пункции. В экссудате содержится 5г/л белка, более половины лейкоцитов – лимфоциты. При бактериоскопии бактерию Коха выявляют не более, чем в 10% случаев. Диагноз подтверждают с помощью биопсии плевры.

Плеврит при злокачественных новообразованиях лёгких

Наиболее частой причиной возникновения злокачественного плеврального выпота у курильщиков является опухоль лёгкого. Причиной экссудативного плеврита может быть лимфома. Метастазы в плевру наиболее часто встречаются при раке молочной железы, яичников, желудочно-кишечного тракта. В 7% случаев первичная опухоль, по причине которой развился плеврит, остаётся неизвестной.

Течение опухолевых плевритов может быть быстрым, прогрессирующим и замедленным. При прогрессирующем течении опухолевого плеврита пульмонологи уже при первой пункции выявляют геморрагический экссудат. Иногда плевральная жидкость вначале бывает серозной, впоследствии приобретает кровянистый оттенок. При торпидном течении ракового плеврита плевральная жидкость серозная, быстро накапливается после аспирации. При обследовании пациентов врачи выявляют зрелую форму рака, которая осложнена сегментарным или долевым ателектазом. Он обусловливает выпот жидкости из тканей в плевральную полость.

Различают следующие проявления опухолевого плеврита:

Клинически это проявляется дыхательной недостаточностью. В начале плевральной экссудации пациента может беспокоить боль в боку, появиться ограничение дыхательной подвижности поражённой стороны грудной клетки. Иногда возникает сухой мучительный кашель рефлекторной природы и кашель с незначительным количеством мокроты. Температура при опухолевом плеврите повышается периодически. У пациентов снижается аппетит, они худеют. В дальнейшем развивается асцит или периферические отёки.

По мере накопления выпота боль в боку исчезает, пациенты ощущают тяжесть в боку, нарастает одышка, появляется умеренный цианоз (синюшный цвет губ и ногтей). Возникает некоторое выбухание пораженной стороны, межрёберные промежутки сглаживаются. При перкуссии над экссудатом слышен тупой звук; голосовое дрожание и бронхофония ослаблены, дыхание не проводится или значительно ослаблено. Выше тупости определяются следующие изменения:

На рентгенограмме можно увидеть характерный контур верхней границы выпота. При большом выпоте происходит смещение средостения в здоровую сторону и значительные нарушения функции внешнего дыхания: уменьшение глубины, увеличение частоты дыхания. Снижается ударный и минутный объём сердца, развивается компенсаторная тахикардия увеличение частоты сердечных сокращений, снижается артериальное давление.

Лечение плеврита

Для снятия болевого синдрома при сухом плеврите пациентам назначают анальгетики, горчичники, банки. Кашель купируют с помощью противокашлевых препаратов (кодеина, дионина, декстрометорфана). Симптоматическое облегчение одышки при экссудативном плеврите достигается с помощью торакоцентеза и дренирования плевральной полости с выпотом. Дренаж неинфицированных выпотов поначалу ограничивают одним литром из-за риска возникновения реактивного отёка расправляющегося легкого.

Кардиологи назначают лечение сердечной недостаточности или тромбоэмболии легочных артерий, если они являются причиной экссудативного плеврита. После проведенной терапии количество жидкости в плевральной полости уменьшается. Экссудативный плеврит развивается у 40% больных с бактериальными пневмониями. В таких случаях проводят плевральную пункцию, чтобы удостовериться, что нет эмпиемы, и назначают антибактериальную терапию.

Для антибактериальной терапии парапневмонических плевритов, вызванных стафилококком, пациентам назначают защищённые аминопенициллины, цефалоспорины первого и второго поколений. Если заболевание вызвано грамотрицательной флорой, назначают цефалоспорины четвёртого поколения аминогликозиды. Пациентам, у которых в плевральной жидкости выявлена синегнойная палочка, назначают цефалоспорин третьего поколения цефтазидим в сочетании с аминогликозидом тобрамицином и антипсевдомонадные пенициллины (карбенициллин). На большинство неклостридиальных анаэробов воздействуют полусинтетические пенициллины и метронидазол. У тяжёлых пациентов с невыясненной причиной воспалительного процесса терапию начинают с карбапенемов (тиенама). Антибиотики вводят внутривенно и в плевральную полость. Пациентам проводят плевральные пункции, эвакуируют максимальное количество транссудата.

Лечение туберкулёзного плеврита проводят в туберкулёзном диспансере. Пациенты в течение девяти месяцев получают 3 противотуберкулёзных препарата: изониазид, ПАСК, этамбутол или рифампицин. Для быстрого рассасывания плеврального выпота в комплексную терапию включают глюкокортикоиды. При массивных выпотах делают торакоцентез. Изоляции подлежат пациенты, у которых в мокроте выявлены микобактерии туберкулёза.

У большинства пациентов с опухолевыми плевритами радикальное лечение невозможно. Пульмонологи проводят паллиативную терапию разгрузочными плевральными пункциями. В плевральную полость вводят склерозирующие вещества (тальк). Выполняют плевродез – искусственно созданный с помощью химического воздействия плеврит, целью развития которого является облитерация плевральной полости для предотвращения рецидивов возникновения злокачественного плеврального выпота. С этой целью используют 5% раствор йода, тетрациклин, доксициклин. Онкологи проводят комбинированную противоопухолевую терапию.

Плеврит – тяжёлое заболевание. Успешное излечение возможно только при своевременной установке точного диагноза, определении причины воспаления листков плевры. При наличии признаков плеврита звоните по телефону Юсуповской больницы. Специалисты контакт центра запишут вас на консультацию к пульмонологу в удобное вам время.

Публикации в СМИ

Плеврит

Плеврит — воспалительное заболевание плевры, проявляющееся болью при дыхании и кашлем. Генетические аспекты, частота, преимущественный пол и возраст зависят от патологии, на фоне которой развился плеврит.

Этиология • Распространение на плевру патологического процесса из лёгкого (пневмония, инфаркт лёгкого) • Проникновение инфекционного агента или раздражающего вещества в полость плевры (амёбная эмпиема, панкреатический плеврит, асбестоз) • Иммуновоспалительные процессы с вовлечением серозных оболочек (диффузные заболевания соединительной ткани) • Опухолевое поражение плевры • Травмы плевры, особенно при переломе рёбер.

Патоморфология • Плевра отёчна, на поверхности — фибринозный экссудат, способный рассасываться или консолидироваться в фибринозную ткань • Возможно фиброзирование и утолщение плевры без предшествующего острого плеврита (асбестоз, идиопатическая кальцификация плевры) • В полости плевры при экссудативном плеврите — выпот.

Классификация.

• По характеру поражения плевры.

•• Сухой (фибринозный) — плеврит, характеризующийся отложением фибрина на поверхности плевры при незначительном количестве экссудата ••• Адгезивный плеврит (слипчивый, продуктивный, фиброзный) — фибринозный плеврит, протекающий с образованием фиброзных спаек между листками плевры ••• Панцирный (пахиплеврит) — индуративный плеврит, характеризующийся появлением очагов окостенения или обызвествления в плевре.

•• Выпотной (экссудативный) — плеврит, протекающий со скоплением экссудата в плевральной полости ••• По распространённости экссудата •••• Плащевидный — экссудат расположен равномерно по всей поверхности лёгкого •••• Осумкованный — область скопления экссудата в плевральной полости отграничена сращениями между листками плевры ••• По характеру экссудата •••• Серозный — скопление серозного экссудата •••• Геморрагический (серозно-геморрагический) — экссудат содержит значительное количество эритроцитов •••• Гнойный — образование гнойного экссудата •••• Гнилостный (ихороторакс, ихорозный) — вызываемый гнилостной микрофлорой и характеризующийся образованием зловонного экссудата; как правило, выявляют при гангрене лёгкого.

• По локализации (вне зависимости от характера поражения плевры) •• Апикальный (верхушечный) — плеврит, ограниченный областью плевры, расположенной над верхушками лёгких •• Базальный (диафрагмальный) — фибринозный или осумкованный плеврит, локализующийся в диафрагмальной плевре •• Костальный (паракостальный) — плеврит, ограниченный каким-либо участком рёберной плевры •• Медиастинальный (парамедиастинальный) — осумкованный плеврит, экссудат скапливается между медиастинальной и лёгочной плеврой •• Интерлобарный (междолевой) — осумкованный плеврит, экссудат скапливается в междолевой борозде.

• По этиологии •• Метапневмонический — возникший в период реконвалесценции после пневмонии •• Парапневмонический — возникший в процессе развития пневмонии •• Туберкулёзный (см. Туберкулёз) •• Ревматический — экссудативный плеврит, возникающий как проявление полисерозита при обострении ревматизма •• Гипостатический (плеврит застойный, плеврит циркуляторный) — обусловленный венозной гиперемией и отёком плевры при правожелудочковой недостаточности •• Карциноматозный — экссудативный, обычно геморрагический плеврит, обусловленный обсеменением плевры раковой опухолью •• Асептический — возникающий без проникновения патогенных микроорганизмов в плевральную полость ••• Травматический — асептический плеврит, обусловленный повреждением грудной клетки (например, закрытым переломом ребра).

• По патогенезу •• Гематогенный — обусловленный попаданием возбудителей инфекции в плевру с током крови •• Лимфогенный — вызванный попаданием возбудителей инфекции в плевру по лимфатическим путям.

Клиническая картина • Боль при дыхании и кашле; возможна иррадиация в брюшную полость с имитацией картины острого живота • Одышка • Сухой кашель • Осмотр: вынужденное положение на больном боку • Пальпация: ослабление голосового дрожания при плевральном выпоте • Перкуссия: укорочение перкуторного звука при плевральном выпоте • Аускультация: •• шум трения плевры при сухом плеврите; •• ослабление дыхания при плевральном выпоте.

МКБ-10 • R09.1 Плеврит

Код вставки на сайт

Плеврит

Плеврит — воспалительное заболевание плевры, проявляющееся болью при дыхании и кашлем. Генетические аспекты, частота, преимущественный пол и возраст зависят от патологии, на фоне которой развился плеврит.

Этиология • Распространение на плевру патологического процесса из лёгкого (пневмония, инфаркт лёгкого) • Проникновение инфекционного агента или раздражающего вещества в полость плевры (амёбная эмпиема, панкреатический плеврит, асбестоз) • Иммуновоспалительные процессы с вовлечением серозных оболочек (диффузные заболевания соединительной ткани) • Опухолевое поражение плевры • Травмы плевры, особенно при переломе рёбер.

Патоморфология • Плевра отёчна, на поверхности — фибринозный экссудат, способный рассасываться или консолидироваться в фибринозную ткань • Возможно фиброзирование и утолщение плевры без предшествующего острого плеврита (асбестоз, идиопатическая кальцификация плевры) • В полости плевры при экссудативном плеврите — выпот.

Классификация.

• По характеру поражения плевры.

•• Сухой (фибринозный) — плеврит, характеризующийся отложением фибрина на поверхности плевры при незначительном количестве экссудата ••• Адгезивный плеврит (слипчивый, продуктивный, фиброзный) — фибринозный плеврит, протекающий с образованием фиброзных спаек между листками плевры ••• Панцирный (пахиплеврит) — индуративный плеврит, характеризующийся появлением очагов окостенения или обызвествления в плевре.

•• Выпотной (экссудативный) — плеврит, протекающий со скоплением экссудата в плевральной полости ••• По распространённости экссудата •••• Плащевидный — экссудат расположен равномерно по всей поверхности лёгкого •••• Осумкованный — область скопления экссудата в плевральной полости отграничена сращениями между листками плевры ••• По характеру экссудата •••• Серозный — скопление серозного экссудата •••• Геморрагический (серозно-геморрагический) — экссудат содержит значительное количество эритроцитов •••• Гнойный — образование гнойного экссудата •••• Гнилостный (ихороторакс, ихорозный) — вызываемый гнилостной микрофлорой и характеризующийся образованием зловонного экссудата; как правило, выявляют при гангрене лёгкого.

• По локализации (вне зависимости от характера поражения плевры) •• Апикальный (верхушечный) — плеврит, ограниченный областью плевры, расположенной над верхушками лёгких •• Базальный (диафрагмальный) — фибринозный или осумкованный плеврит, локализующийся в диафрагмальной плевре •• Костальный (паракостальный) — плеврит, ограниченный каким-либо участком рёберной плевры •• Медиастинальный (парамедиастинальный) — осумкованный плеврит, экссудат скапливается между медиастинальной и лёгочной плеврой •• Интерлобарный (междолевой) — осумкованный плеврит, экссудат скапливается в междолевой борозде.

• По этиологии •• Метапневмонический — возникший в период реконвалесценции после пневмонии •• Парапневмонический — возникший в процессе развития пневмонии •• Туберкулёзный (см. Туберкулёз) •• Ревматический — экссудативный плеврит, возникающий как проявление полисерозита при обострении ревматизма •• Гипостатический (плеврит застойный, плеврит циркуляторный) — обусловленный венозной гиперемией и отёком плевры при правожелудочковой недостаточности •• Карциноматозный — экссудативный, обычно геморрагический плеврит, обусловленный обсеменением плевры раковой опухолью •• Асептический — возникающий без проникновения патогенных микроорганизмов в плевральную полость ••• Травматический — асептический плеврит, обусловленный повреждением грудной клетки (например, закрытым переломом ребра).

• По патогенезу •• Гематогенный — обусловленный попаданием возбудителей инфекции в плевру с током крови •• Лимфогенный — вызванный попаданием возбудителей инфекции в плевру по лимфатическим путям.

Клиническая картина • Боль при дыхании и кашле; возможна иррадиация в брюшную полость с имитацией картины острого живота • Одышка • Сухой кашель • Осмотр: вынужденное положение на больном боку • Пальпация: ослабление голосового дрожания при плевральном выпоте • Перкуссия: укорочение перкуторного звука при плевральном выпоте • Аускультация: •• шум трения плевры при сухом плеврите; •• ослабление дыхания при плевральном выпоте.