Visa shared components что это за программа

8 приложений для Android, которые нужно удалить. Они опасны

Кто бы что ни говорил, но Google Play – это помойка. Не даром её признали самым популярным источником вредоносного софта для Android. Просто пользователи в большинстве своём доверяют официальном магазину приложений Google и скачивают оттуда любое ПО без разбору. А какой ещё у них есть выбор? Ведь их всегда учили, что скачивать APK из интернета куда опаснее. В общем, это действительно так. Но остерегаться опасных приложений в Google Play нужно всегда. По крайней мере, постфактум.

Есть как минимум 8 приложений, которые нужно удалить

Google добавила в Google Play функцию разгона загрузки приложений

Исследователи кибербезопасности из антивирусной компании McAfee обнаружили в Google Play 8 вредоносных приложений с многомиллионными загрузками. Попадая на устройства своих жертв, они скачивают получают доступ к сообщениям, а потом совершают от их имени покупки в интернете, подтверждая транзакции кодами верификации, которые приходят в виде SMS.

Вредоносные приложения для Android

Нашли вирус? Удалите его

В основном это приложения, которые потенциально высоко востребованы пользователями. Среди них есть скины для клавиатуры, фоторедакторы, приложения для создания рингтонов и др.:

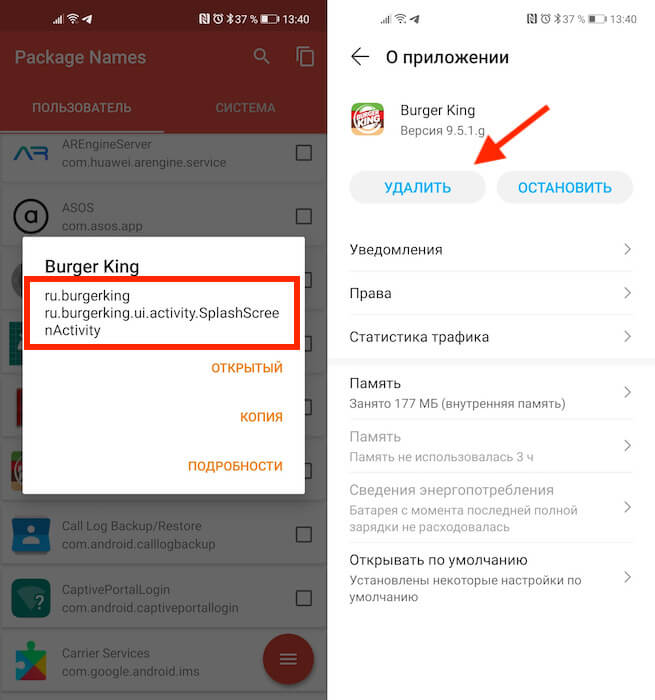

Это названия пакетов приложений, то есть что-то вроде их идентификаторов. Поскольку всё это вредоносные приложения, их создатели знают, что их будут искать и бороться с ними. Поэтому они вполне могут быть готовы к тому, чтобы менять пользовательские названия приложений, которые видим мы с вами. Но это мы не можем этого отследить. Поэтому куда надёжнее с этой точки зрения отслеживать именно идентификаторы и удалять вредоносный софт по ним.

Как найти вирус на Android

Но ведь, скажете вы, на смартфоны софт устанавливается с пользовательскими названиями. Да, это так. Поэтому вам понадобится небольшая утилита, которая позволит вам эффективно выявить весь шлаковый софт, который вы себе установили, определив название их пакетов.

В красном квадрате приведен пример названия пакета

Package Name Viewer удобен тем, что позволяет не просто найти нужное приложение по названию его пакета, но и при необходимости перейти в настройки для его удаления. Для этого достаточно просто нажать на иконку приложения, как вы попадёте в соответствующий раздел системы, где сможете остановить, отключить, удалить накопленные данные, отозвать привилегии или просто стереть нежелательную программу.

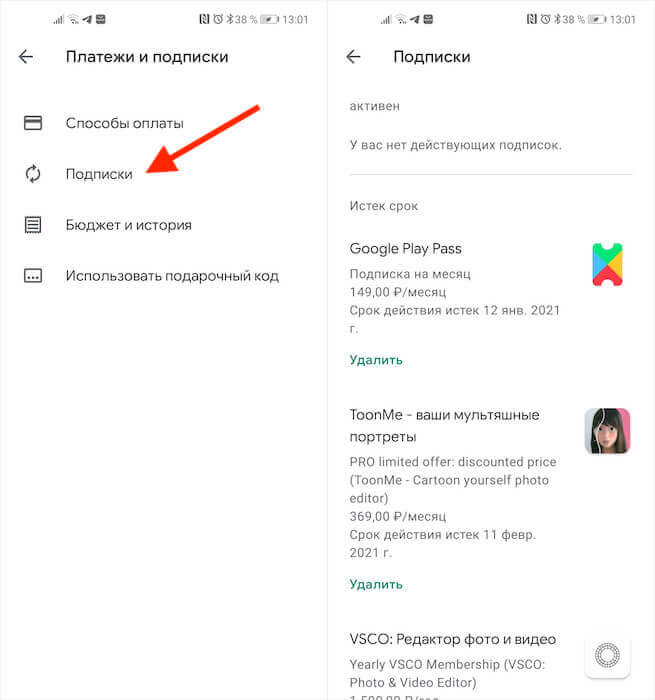

Как отменить подписку на Андроиде

Лучше всего приложение именно удалить. Это наиболее действенный способ защитить себя от его активности. Однако не исключено, что оно могло подписать вас на платные абонементы, поэтому для начала проверьте свою карту на предмет неизвестных списаний, а потом просмотрите список действующих подписок в Google Play:

Если подписка оформлена через Google Play, отменить её ничего не стоит

В принципе, если подписка была оформлена через Google Play и оплата уже прошла, вы можете потребовать у Google вернуть уплаченные деньги. О том, как это делается, мы описывали в отдельной статье. Но поскольку разработчики таких приложений обычно тщательно продумывают способы воровства денег, как правило, они не используют встроенный в Google Play инструмент проведения платежей, чтобы их в случае чего не могли отозвать.

Туториал по Oracle Application Express. Обзор IDE

Недавно я с удивлением обнаружил, что, оказывается, толковых туториалов по Oracle Application Express (он же APEX, он же апекс, но не путать с языком apex, который используется в Salesforce) в природе не существует.

Это не самая распространенная технология, конечно, но, тем не менее, довольно востребованная. Есть десятки блогов об апексе (англоязычные, в основном), пара тысяч вопросов на Stackoveflow, специальный раздел по апексу на официальных форумах оракла, сам апекс существует уже 15 лет и все время развивается. Я был уверен, что и хороших туториалов полно. Но нет!

Мне тут же пришла в голову гениальная мысль восполнить этот пробел.

Оглавление

Почему существующие туториалы — плохие

Я немного поясню, почему я считаю существующие туториалы плохими. Апекс — это не язык программирования, это такой очень высокоуровневый инструмент разработки, ближайшим идейным аналогом которого я бы назвал MS Access. Соответственно, большая часть разработки на апексе состоит из работы с веб-интерфесом этой среды: нажимания на кнопки, перехода по ссылкам, заполнение полей с названиями компоментов, выбора значений из списков и так далее. Что делает типовой туториал? Он показывает скриншоты этих самых экранов с подписями «нажмите туда-то». При этом сама IDE достаточно удобная и понятная, почти все элементы снабжены справочными пояснениями, есть встроенная помощь. В итоге, если нужно объяснить пользователю, как создать приложение, в туториале будет большой скриншот, объясняющий, как нажать на кнопку «Create a new app». Вот, посмотрите сами на официальный оракловый туториал:

Они бы еще объяснили со скриншотами, что «клик» — это однократное нажатие на левую кнопку манипулятора типа «мышь».

Конечно, полезная информация в таких туториалах тоже есть, но ее там крохи. Процентов на 80 туториалы состоят из таких вот скриншотов, причем по своему опыту я могу сказать, что человек, не читавший никаких туториалов вообще, самостоятельно найдет, как создать приложение, добавить страницу, поместить на нее отчет и так далее. А потом ему нужно будет организовать более-менее нетривиальное взаимодействие нескольких элементов апекса, и оказывается, что этот вопрос туториалом почти не покрывается. Приведу аналогию: вы только-только учитесь программировать, изучили переменные, массивы, циклы, условия, и получили задание, в рамках выполнения которого вам нужно отсортировать массив. Как-то отсорировать массив — достаточно просто, но как только задание усложнится до «отсортировать большой массив быстро«, окажется, что имеющихся у вас знаний недостаточно. Погуглив, покопав Stackoverflow и форумы, вы найдете алгоритм быстрой сортировки. Конечно, кто-то и сам переизобретет этот алгоритм рано или поздно, но более эффективным путем было бы сразу прочитать книжку с разбором типовых алгоритмов. И вот как раз такого набора «типовых алгоритмов» для апекса обычно нигде нет, а на помощь приходят те же самые метод научного тыка, поисковики, форумы и Stackoverflow (и, я надеюсь, этот туториал).

Вводная информация

Предполагается, что читатель знаком с Oracle Database версии хотя бы с 11-й, SQL, PL/SQL и особенно с тем, что такое EXECUTE IMMEDIATE и как оно работает.

IDE апекса значительно изменилась при переходе с версии 4.2 на 5.0 (релиз был как раз 4 года назад, в марте 2015-го). С тех пор IDE меняется мало, но иногда добавляются новые возможности. Я буду делать скриншоты на apex.oracle.com, где сейчас установлена версия 19.1, но если у вас где-то используется более ранняя версия (5.х, 18.х), вы без труда найдете нужный элемент, если только он не появился в более поздней версии, чем ваша.

Я начну с обзора наиболее часто используемых разделов IDE. Я тоже покажу несколько скриншотов. Куда же без них, раз всё здесь сделано из визуальных компонентов. Но их будет не так много, как в плохих туториалах, и в основном они будут в начальных главах, а дальше я буду просто указывать название раздела IDE, в котором находятся необходимые вещи. Сразу обращу ваше внимание, что это просто первое знакомство с IDE. Более подробная информация о том, когда на какую кнопку нажимать и где что смотреть, будет дана дальше, когда я перейду к конкретным темам.

Обзор IDE

Стартовый экран, который вы увидите сразу после входа в IDE:

Главные элементы здесь — это 4 большие кликабельные картинки:

В меню в самом верху страницы продублированы эти же 4 пункта.

Кроме этого, есть еще несколько малополезных вещей: ниже есть некоторое количество статистической информации (типа наиболее часто редактируемых приложений или наиболее активных разработчиков). И есть колонка справа, где также немного статистики и дополнительных ссылок.

Рассмотрим App Builder и SQL Workshop подробнее.

App builder

Эта страница выглядит примерно вот так:

Основные элементы этой страницы: четыре большие кнопки как на предыдущей странице, список уже имеющихся приложений, правая колонка со списком последних измененных приложений и дополнительными действиями. Четыре кнопки — это:

Так же хочу обратить ваше внимание на вот такую маленькую кнопочку в панели отчета:

Она переключает вид отчета с такого, как на скриншоте выше (с «картинками» приложений) на отчет в виде таблицы:

Похожие отчеты встречаются и в других разделах IDE. Я предпочитаю табличный вид, поэтому далее все скриншоты будут с ним.

Страница приложения

После того, как вы создадите приложение или откроете существующее, вы увидите следующую страницу (очень похожую на предыдущую по структуре):

На эту страницу вы будете заходить очень часто, и полезных функций здесь тоже очень много. Большие кнопки с картинками:

И две дополнительные кнопки, которые обведены оранжевой рамкой на скриншоте:

Application properties

Здесь прежде всего интересна организация доступа к большому количеству настроек.

Настройки сгруппированы в 4 группы (см. верхнюю рамку), а в каждой группе есть еще по нескольку подгрупп (см. нижнюю рамку), у каждой группы есть свое название. Похожим образом настройки организованы в очень многих местах в апексе. В дальнейшем я буду просто указывать путь к нужной настройке примерно так: «Application Properties» → «Definition» → «Name» → «Version».

Также, если вы посмотрите на хлебные крошки вверху страницы, вы увидите, что там написано «Edit Application Definition», хотя заходили вы, казалось бы, в «Application Properties». Просто не обращайте внимания.

Shared Components

Shared Components — это наше всё. Этот раздел является промежуточным пунктом на пути к конкретным компонентам приложений. Покажу здесь общий вид, просто чтобы вы представляли, где что находится:

Совсем неважной ерунды здесь почти нет. Каждый раздел вам так или иначе может понадобиться. Названия разделов говорят сами за себя, добавить почти нечего:

Перевод приложений в апексе сделан просто ужасно (честно, я пытался придумать, как сделать его хуже — и не смог), и нет никаких свидетельств того, что в будущем станет лучше.

Ужасно с точки зрения архитектуры и удобства работы над переводом. Могу только сказать разработчикам: «Спасибо, что хотя бы без багов» (но тут как посмотреть: переводы устроены так, что некоторые особенности их работы мало чем отличаются от багов).

Приходится с этим жить.

Page Designer

Page Designer — редактор страниц. Это, наверное, главное место в IDE. Здесь вы будете создавать то, с чем напрямую взаимодействует пользователь, — страницы приложения. Здесь просто куча функций, почти как в кабине самолета. Чтобы попасть в Page Designer, нужно кликнуть по ссылке с названием страницы на странице приложения (извините за тавтологию). На скриншоте разноцветными рамками выделены основные составляющие редактора:

Панель кнопок вверху (в красной рамке):

Слева (в оранжевой рамке) — панель с компонентами страницы. В этой панели есть 4 закладки:

По центру (в зеленой рамке) — панель, содержащая много разнородной информации. В верхней части панели есть 5 закладок, на которых можно найти:

Также центральная панель имеет снизу еще одну дополнительную панель, которую можно использовать для быстрого добавления компонентов на страницу.

Справа (в синей рамке) — панель свойств. Тут все просто — она показывает свойства выбранного в данный момент компонента. Часть свойств компонентов — простые: текст, число, значение из списка. Но у более сложных свойств компонентов есть дополнительные интерфейсные возможности, сильно облегчающие жизнь при работе с ними.

Свойство, представляющее собой большой текст. Например, код на PL/SQL или JavaScript. Выглядит так:

Можно писать код прямо так, в этом поле, а можно щелкнуть по кнопке вверху страва, и тогда откроется модальное окно с редактором кода, где доступны подсветка синтаксиса (для SQL, JavaScript, CSS, HTML), поиск в тексте и другие функции редактора.

Свойство — Shared Component. Если свойство является одним из компонентов приложения (Shared Component), то выбирать конкретный компонент можно из списка, а нажав на кнопку справа от списка

можно переместиться в раздел Shared Components непосредственно в свойства выбранного компонента (чтобы, например, их изменить).

Если у вас значение свойства выбирается из списка, иногда справа можно увидеть другую дополнительную кнопку:

Она называется «Quick pick» и используется, когда вариантов очень много. «Quick pick» дает чуть более быстрый доступ к небольшому подмножеству вариантов — как правило, там находятся наиболее часто используемые варианты. «Часто используемые варианты» здесь — не вами используемые, а «вообще». Это жестко заданный список и со временем не меняется.

SQL Workshop

Как я уже говорил, SQL Workshop — это заменитель обычной IDE (если у вас по каким-то причинам нет возможности ее использовать).

Он состоит из 5 разделов:

Object Browser

Здесь есть все, что нужно для работы с объектами БД: создание, изменение, удаление, просмотр свойств объектов, ввод данных в таблицы — для всего этого в этом разделе есть графический интерфейс. Вверху слева в выпадающем списке можно выбрать тип объектов (на скриншоте показаны таблицы), вверху справа можно выбрать схему, объекты которой вы можете посмотреть. В списке доступных схем вы не увидите все схемы сразу — это нормально. Как сделать схемы видимыми в апексе, я расскажу, когда дойду до администрирования.

Также я не вижу большого смысла описывать этот раздел подробнее: если вы знаете, что значит фраза «добавить столбец в таблицу», вы без труда догадаетесь, когда вам нужно будет нажимать на кнопку «Add Column» и что вас может ждать дальше.

SQL Commands

В этом разделе можно выполнять SQL запросы и PL/SQL код.

По возможностям этот раздел почти не уступает полноценным средам разработки. Не хватает разве что автодополнения кода и подсветки синтаксиса (а в Object Browser подсветка синтаксиса есть, кстати). Имеющиеся возможности:

Это, как вы понимаете, далеко не всё, что есть в IDE APEX, но на данном этапе не имеет смысла углубляться дальше. Отдельные элементы интерфейса апекса будут разобраны более подробно в темах, которые имеют к ним непосредственное отношение.

P. S. Я пока не могу сказать, что четко продумал структуру этого туториала, возможно, в будущем я добавлю еще скриншоты и описания в эту статью или опишу дополнительные возможности в других статьях. Осталось придумать, как оповещать заинтересованных о значительных правках старых статей.

Путешествия банковской транзакции

Некоторое время назад на Хабре уже мелькали посты о работе банкоматов: один и два, но оба они описывали принципы работы банкоматов и вообще карточного процессинга весьма поверхностно.

Для интересующихся под катом много подробностей работы карточного процессинга банка (много букв).

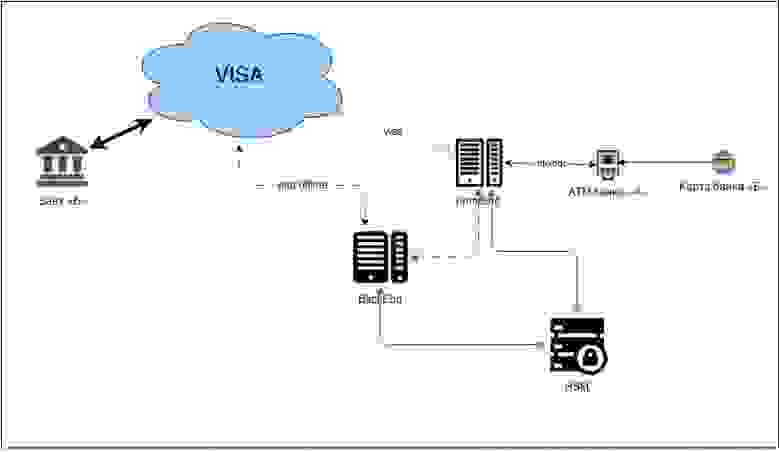

Как выглядит упрощённая схема работы работы процессингового центра банка:

Процессинг

FrontEnd — отвечает за online сообщения: общение с банкоматами и POS-терминалами, передача авторизаций карт в VISA.

BackEnd — отвечает за offline: закрытие операционного дня, обмен финсообщениями с VISA.

HSM (Hardware Security Module) — модуль работы с ключами безопасности (подробнее описано ниже).

Все шифрование производится с помощью алгоритма 3DES.

Подключение к VISA

Online-подключение

Транспортный уровень

Подключение к VISA осуществляется через вполне конкретного провайдера, в 2006 году это был Equant и его партнёр в России — Golden Telecom, как обстоят дела сейчас — я не в курсе.

Получается, что VISA доступна в локальной сети одного провайдера. Это обязательное требование VISA. Для подключения провайдер прокладывает в банк собственный оптоволоконный кабель для основного канала связи и для резервного. Устанавливает конечные маршрутизаторы и выделяет по одному порту на каждом (основной и резервный). Управление маршрутизаторами осуществляется только провайдером.

Итак, связь транспортного уровня с VISA установлена, далее прикладной уровень.

Прикладной уровень

Связь прикладного уровня осуществляется по специальному протоколу, разработанному в VISA в незапамятные времена.

Кроме всего этого все сообщения должны передаваться зашифрованными. Для этого специальные люди — офицеры безопасности — генерируют ключевые последовательности заданной длины на HSM и результаты отправляются в VISA.

Оффлайн-подключение

Оффлайн-подключение — это не что иное, как обмен файлами с информацией обо всех транзакциях, совершённых за операционный день. То есть, если в банкоматах банка «А» были обслужены карты не банка «А». Подробнее об этом чуть ниже в сценарии «Чужой клиент в нашем АТМ».

Стоит немного рассказать про HSM.

HSM — это классический чёрный ящик. При инициализации он генерирует закрытую и открытую компоненту мастер-ключа банка. Закрытую компоненту никто никогда не видит, она всегда остаётся в памяти HSM.

Сам модуль имеет многочисленные уровни защиты от взломов: программного и физического. При малейшем намёке на компрометацию ключа память модуля самоуничтожается без возможности восстановления.

Три части открытой компоненты мастер-ключа записываются на 3 магнитные карты и выдаются офицерам безопасности банка.

Итак, связь с VISA установлена, и всё работает. Теперь нам надо выпускать карты.

При вступлении в VISA банку выдаются так называемые БИНы (Bank Identification Number): то есть подмножества номеров карт доступных для выпуска. Для VISA они всегда начинаются на 4.

БИНы распределены по карточным продуктам, например:

Формат номера выглядит так: допустим, у нас есть карта с номером: 4408 0412 3456 7890

Номер карты состоит из:

Для интересующихся вот здесь описано, как происходит валидация номера карты.

Для каждого БИНа генерируется пара ключей: IWK (issuer working key) и AWK (acquirer working key). Процедура генерации и передачи результата в VISA аналогична описанной выше.

После этого всё это добро прописывается в FrontEnd и BackEnd процессинга. В BackEnd для выпуска карт и их эмбоссирования, вo FrontEnd для обслуживания авторизаций.

Теперь у нас есть связь с VISA и есть выпущенные карты; другими словами, мы осуществили эмиссию карт. Нам осталось сделать эквайеринг.

Банкоматы

Не буду повторяться и описывать, что находится внутри банкомата, это уже описали здесь. Скажу только, что протокол NDC+ (NCR Direct Connect) разработан чёрт знает сколько лет назад корпорацией NCR — одним из ведущих производителей банкоматов на сегодняшний день.

Широко известны три производителя:

Да, и Siemens и IBM когда-то давно производили банкоматы, но впоследствии продали этот бизнес Wincor Nixdorf и Diebold соответственно.

Ваш покорный слуга является сертифицированным инженером как раз таки Wincor Nixdorf. Однако, у нас был один стародавний IBM, который был выпущен ещё до продажи бизнеса и который работал.

Не скажу, что работал он как часы, ибо его всё время приходилось подкручивать и подлаживать, чтобы он хоть как-то дышал, но для него можно было купить запчасти. Правда, стоили они в три раза дороже чем аналогичные для Wincor Nixdorf.

Итак, мы выяснили что есть два протокола по которому работают банкоматы. Мне довелось работать лишь с NDC+, про DDC я только слышал, но никогда не видел.

Поскольку я близко знаком только с Wincor Nixdorf, предположим, что наш банк купил именно их.

Когда на банкомат поставлен софт, который управляет всеми его многочисленными устройствами — надо подготовить банкомат к работе.

Готовим банкомат

Обучение

Банкомат надо обучить выдавать купюры. Для этого есть специальная процедура: банкомат отсчитывает по 10 листов из каждой кассеты и предлагает оператору ввести реальное количество отсчитанных листов. Если реальное количество отличается — банкомат откорректирует оптопары в тракте выдачи и предложит повторить процедуру.

Из опыта у меня всего пару раз банкомат ошибался, то есть, как правило, они с завода уже неплохо откалиброваны.

Ключи шифрования

В банкомат загружают 2 ключа шифрования:

мастер-ключ (MASTER KEY) — используется для шифрования ПИН-блока введённого клиентом.

коммуникационный ключ (COMM KEY) — для шифрования пакета к FrontEnd процессинга.

На HSM генерируются открытая и закрытая компонента каждого ключа, после чего открытая компонента прописывается во FrontEnd, а закрытая загружается в банкомат.

Оба ключа загружаются в ПИН-клавиатуру (EPP Encrypted Pin Pad) и хранятся только там. По сути EPP — это такой маленький HSM, который не умеет генерировать ключи, но умеет очень хорошо их хранить. Когда я плотно работал с банкоматами — EPP имели 7 ступеней защиты от физического проникновения.

После этого прописываем адрес процессинга, настраиваем VPN или что там придумают бойцы телекоммуникаций, и можно загружать сценарий работы банкомата.

Сценарий

Про сценарий уже было сказано в статье, на которую я ссылался, хочу лишь немного добавить.

Весь сценарий банкомата основан на так называемых ФИТах (Financial Institution Table).

FIT — не что иное, как БИН банка выданный VISA.

Например: для нашего родного банка мы позволим делать переводы с карты на карту, возможность просмотреть детали по вкладу и внести наличные на карточный счёт в дополнение к обычным возможностям (баланс, выдача наличных), а для всех остальных только баланс и выдача.

Таким образом, мы должны загрузить неколько ФИТов в банкомат:

Сценарий проверяет номер карты клиента и работает по первому совпадению в ФИТ-таблице.

Итак, мы полностью подготовили весь комплекс к работе, осталось самое главное: совершить транзакцию.

Транзакция

Самый простой сценарий: наш клиент в нашем АТМ:

Стоит отметить, что всё шифрование на стороне хоста осуществляется при помощи HSM.

То есть шаги 8 и 9 в деталях выглядят так:

Клиент получает свои 100 рублей и уходит довольный, однако это только половина дела.

В этот момент FrontEnd установил клиенту hold — заморозил на его лимите авторизации (доступная к снятию сумма) 100 рублей, но его текущий счёт никак не изменился.

Здесь стоит немного пояснить: в процессинге нет счетов клиентов — движение денег происходит по так называемым «лимитам авторизации». Фактически, лимит авторизации — не что иное, как карточный счёт клиента, но он никак не фигурирует в плане счетов и бухгалтерском балансе.

Другими словами, лимит авторизации есть техническая сущность, которая отражает состояние реального текущего счёта клиента в процессинге. Отличие лимита авторизации в том, что:

Вечером текущего дня или утром следующего дня (но, как правило, это делается ночью) закрывается операционный день. Все авторизации карт и суммы холдов выгружаются из FrontEnd и загружаются в BackEnd, где и происходит движение денег по текущим счетам клиентов. После этого финальные отчёты выгружаются в Автоматизированную Банковскую Систему, где хранятся текущие счета клиентов. На основании этих отчётов происходит реальное движение денег, а также во FrontEnd — новые лимиты авторизации (наш клиент из примера выше получает новый лимит авторизации, который меньше на 100 рублей).

Теперь сложнее: Чужой клиент в нашем АТМ:

Это была только авторизация, то есть реальных денег никто никому не перечислил. Теперь нам надо получить финсообщение об этой транзакции и получить возмещение от другого банка: 200 рублей наших денег, которые мы выдали его клиенту.

Само собой, все такие расчёты осуществляются в долларах, и тут играет роль курсовая разница, но это уже совсем другая история…

UPD: В комментариях, товарищ Spewow привёл ссылку на статью о HSM и криптографии