Адгезионный состав что это

Виды грунтовок и область использования адгезионного состава

Адгезионный грунт – это определенное средство, которое используется для повышения адгезии основания и материалов для отделки.

Для того, чтобы оценить значимость адгезионной смеси в проведении ремонта, важно знать какие функции она делает.

Есть мнение, что главная цель адгезионной грунтовки – это повышение сцепления поверхности и отделочных материалов. Но, такое вещество выполняет и другие значимые функции, вот основные:

Разновидности грунта по составу

Для правильной покупки самого лучшего средства для отделки основания важно знать тип материала, с которым будет проводиться работа, а также составные части смеси.

На сегодня выделяют такие грунты в зависимости от входящих в него компонентов:

Разные грунты по сфере использования

Нынешние изготовители материалов для отделочных работ выпускают большое количество разных грунтовок, которые отличаются по техническим параметрам и могут использоваться только в определенном направлении.

Адгезионный грунт для оснований с порами

Адгезионный состав бетоноконтакт дает надежную защиту поверхности, при этом повышает ее прочность, потому что имеет глубокое проникновение.

Средство попадет во все поры и мелкие трещины, и если правильно его нанести, то можно соединить даже пыль, таким образом получить высокий уровень адгезии с разными материалами для отделочных работ.

После сушки адгезионный грунт формирует слой защиты, очень прочный и тонкий, который не дает проникать влаге, а значит это дает хорошую экономию клеящих составов и ЛКМ.

Бетоноконтакт очень устойчив к щелочам и в составе есть песок из кварца.

При высыхании адгезионное средство дает шероховатый слой с защитными функциями, который дает высокое сцепление с различными материалами.

Чтобы сделать пленку еще более прочной, нужно наносить такое средство не один раз.

Обычно, грунтовка содержит колер, он внешне дает обозначить участки, которые уже поддавались отделке, а какие еще нет.

Средства для оснований с порами обычно производятся на основе воды, а значит они могут использоваться в самых разных помещениях.

При средней температуре грунт высыхает примерно за 2 часа и дает на основании пленочное тонкое покрытие. Наложить грунт можно распылителем, валиком или кисточками.

Чтобы итог был очень хорошим, после просушки первого слоя работу проводят еще раз.

Грунт для работы с гладкими основаниями, где мало пор

Главная функция такой смеси – это получение высокого сцепления материала и гладкого основания, которая плохо впитывает влагу. Обычно такие растворы используют для отделки поверхностей из металла, пластика, стекла или ЛКМ.

Такой грунт для внутренней отделки используется, если нужно штукатурку наложить на давно окрашенное основание.

При высыхании адгезионной смеси на поверхности получается шероховатый слой, таким образом адгезия со штукатуркой будет отличное, а значит она не пойдет трещинами и не съедет.

В составе такого вещества обычно есть определенные добавки, которые дают защиту от коррозии и плесени.

Некоторые производители таких грунтов для гладких оснований не дают развиваться ржавчине на металле, поэтому они могут использоваться для отделки сварного металлического пола на складах и в промышленных строениях.

Адгезионный грунт – это средство с многими функциями, оно повышает уровень адгезии материалов с поверхностями, увеличивает срок эксплуатации оснований, не дает развиваться коррозии, грибкам, плесени и защищает от порчи.

Что такое адгезия? Что такое когезия? И в чём их отличия?

А вы знали, что в строительстве, в частности у штукатуров, есть такое понятие, как штукатурный обрызг? Его ещё называют “адгезионный слой”. Как думаете, что это такое и для чего?

Не буду томить.

По сути, задача этого слоя — создание шероховатой высокоадгезионной поверхности — это делается для того, чтобы цементная штукатурка, которая ляжет сверху, хорошенько приклеилась. Кстати, в процессе высыхания она благополучно набирает не только адгезионную но и когезионную прочность.

Что такое когезия в строительстве?

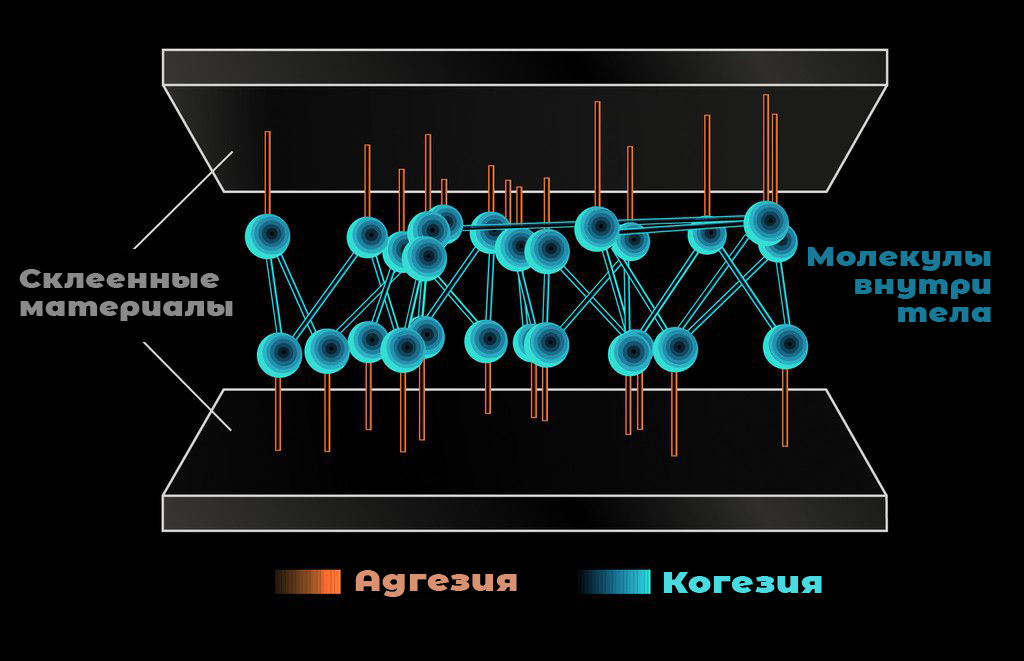

Если просто, когезия — это связь между молекулами внутри материала. По сути, речь идёт о прочности материала (тела), например, плиточного клея, и его способности противостоять внешнему воздействию — “на разрыв”, если быть совсем точным “на когезионный разрыв”.

Разумеется, это речь идёт о “телах”, которые уже успели набрать свою заложенную прочность😉.

Отсюда и название: когезионная прочность, или такое понятие, как “степень когезионной прочности”.

Разница между адгезией и когезией хорошо видна на этом изображении:

Справка из википедии: Когезионный (англ. cohesion от лат. cohaesus — это значит «связанный», «сцепленный»).

Что такое адгезия в строительстве?

Адгезия — это сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Я бы ещё добавил – на молекулярном уровне.

Например, плиточного клея с плиткой и штукатуркой или цементной гидроизоляцией. Как раз недавно сцеплял клей ceresit cm17 с цементной гидроизоляцией и плиткой 1200*600:

Или адгезия герметика с плиткой:

В ролике есть фрагмент, где наглядно видно как герметик рвётся при когезионном разрыве:

Справка из википедии: Адгезия (от лат. adhaesio — это прилипание)

Иными словам, когда упоминают про адгезию, то имеют ввиду прочность сцепления в местах соприкосновения разных материалов, а когда когезию — рвётся в середине (теле) материала.

Думаю по описанию хорошо видно, что когда говорят о когезии, то речь не идёт о прилипании.

Наглядный пример из жизни: штукатурка + плиточный клей + плитка

На самом деле все, кто трудиться на стройке очень часто сталкиваются с проявлениями этих видов разрушений.

Случай первый — когда когезионная прочность сильнее, чем адгезионная прочность:

Представим себе, что нам понадобилось демонтировать уложенную пару недель назад плитку.

Берём для этого широкое зубило, обычный молоток:

Вставляем зубило между плиткой и основанием и начинаем производить удары, тем самым прилагая усилие “на разрыв”. Т.е мы не сверху бьём, а сбоку, иначе плитка разобьётся и эксперимент будет провален.

Если в этом случае плитка вместе с клеем легко отпадает от стяжки или штукатурки, не оставляя там следов или наоборот — весь клей остался на основании, а плитку даже и чистить не надо, то в этом случае адгезионное сцепление было крепче, чем когезионное. Т.е. когезия в данном случае проиграла.

Случай второй — когда адгезионная прочность сильнее, чем когезионная:

Если в нашем примере остаётся клей и на штукатурке и на плитке и разрыв идёт в слое плиточного клея, то здесь когезия была слабее нежели адгезия.

На фото яркий пример когезионного разрыва или “когезионного разрушения” внутри слоя — вся штукатурка, как видите на плитке.

На самом деле, в данном случае она осыпалась даже тогда, когда я просто проводил по ней пальцем… Да, и такое бывает…

Можно ли усилить адгезию и когезию?

Усиление адгезии

Для этого как раз и существуют специальные пропитки, те же самые грунтовки для предварительной обработки поверхности. Например, популярная на сегодня Грунтовка ceresit ct17:

Или адгезионная добавка для штукатурки. К примеру адгезионную добавку ceresit cc81 я использовал при штукатурке лестницы:

На самом деле зачастую, чтобы улучшить адгезию достаточно просто тщательно пропылесосить + перед тем как штукатурить или наносить смесь — тщательно промазать оcнование (на сдир), а там нед всякого рода углубления руками в перчатках + соблюдать все технологические процессы и условия при проведении работу.

Поверьте, если в жару попытаться приклеить плитку на клей, который уже минут пять, как “начёсан” — ничего хорошего из этого не получится (на солнце и в ветреную погоду влага очень быстро испаряется из плиточного клея и верхний слой выветривается и адгезия плитки с клеем сильно уменьшится).

Разумеется, существуют специальные клея с увеличенным открытым временем, но это не панацея.

Улучшение когезии

Существуют пластификаторы на подобии этого:

Которые помимо всего прочего увеличивают прочность цементной смеси + придают ей гидрофобные свойства, чтобы готовый бетон меньше впитывал влагу.

Пример параметров адгезии плиточного клея LITOSTONE K99 (БЕЛЫЙ):

| Характеристика | Единица меры адгезии | Параметр |

|---|---|---|

| Адгезия (прочность клеевого соединения) после выдерживания в воздушно-сухой среде. | МПа | ≥1,0 |

| Адгезия (прочность клеевого соединения) после циклического замораживания и оттаивания. | МПа | ≥1,0 |

| Адгезия (прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | МПа | ≥1,0 |

| Адгезия (прочность клеевого соединения) после выдерживания в водной среде | МПа | ≥1,0 |

| Адгезия (прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 6 часов | МПа | ≥0,5 |

Методы испытания адгезии и когезии (ГОСТ-56387-2018)

Расскажу на примере плиточного клея и ГОСТ-56387-2018. У самого простого плиточного клей класса C0, адгезия после выдерживания приклеенной на него плитки в комнатных условиях 27 суток должна быть не менее 0,5 MPa.

Проверка:

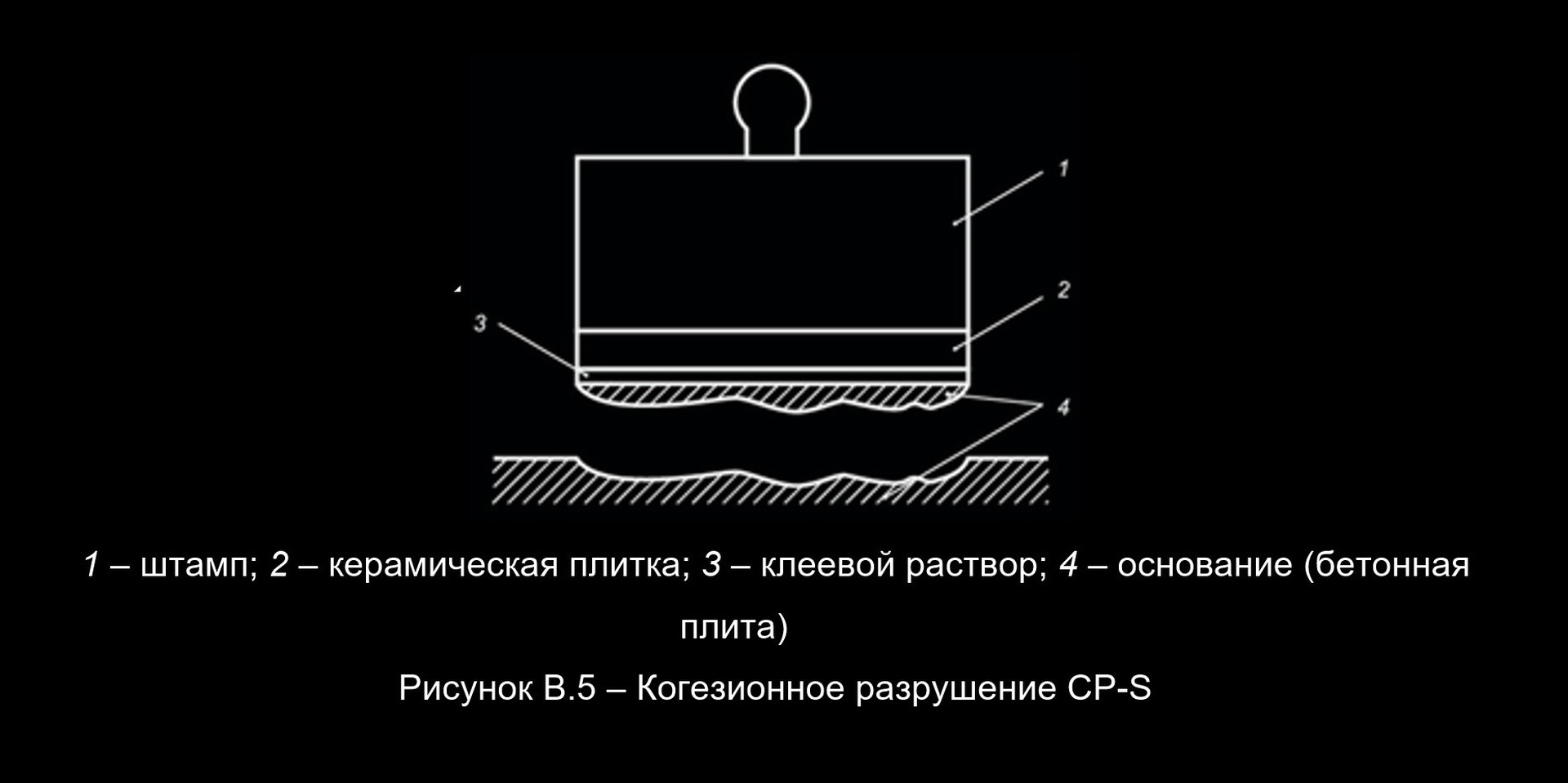

Сверху к плитке приклеивают штамп с помощью высокопрочного клея (эпоксидного например), далее через 24 часа к штампу прикладывают нагрузку с постоянной скоростью возрастания (250 ± 50) Н/с.

После чего смотрят, где порвётся. Разрушения делят на два уже знакомых Вам типа:

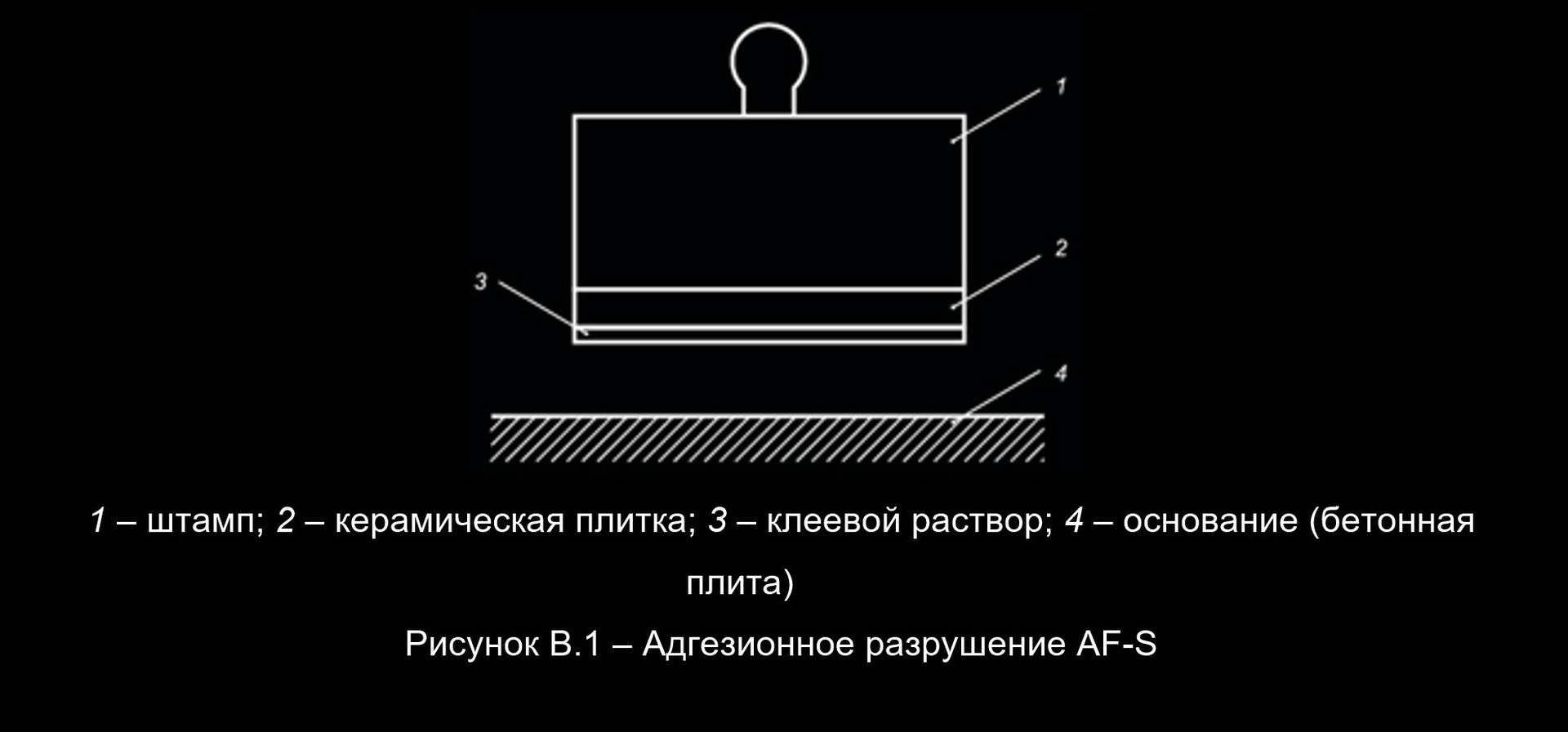

Адгезионные разрушения:

Разрушения могут быть на границе между поверхностями клеевого раствор и основания:

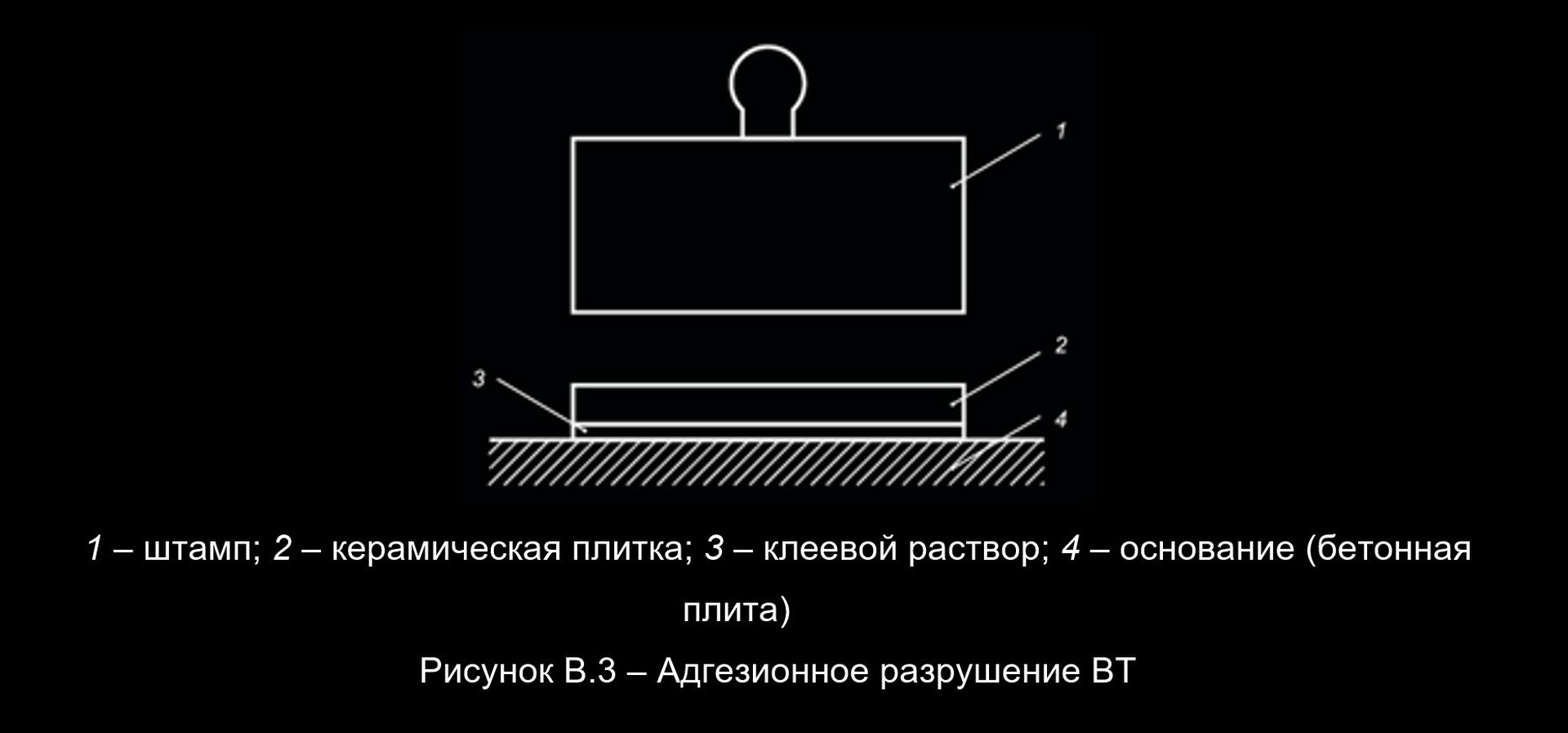

Разрушение между поверхностями керамической плитки и клеевого раствора:

В случае если оторвался штамп от самой плитки, то опыт повторяют:

Когезионные разрушения:

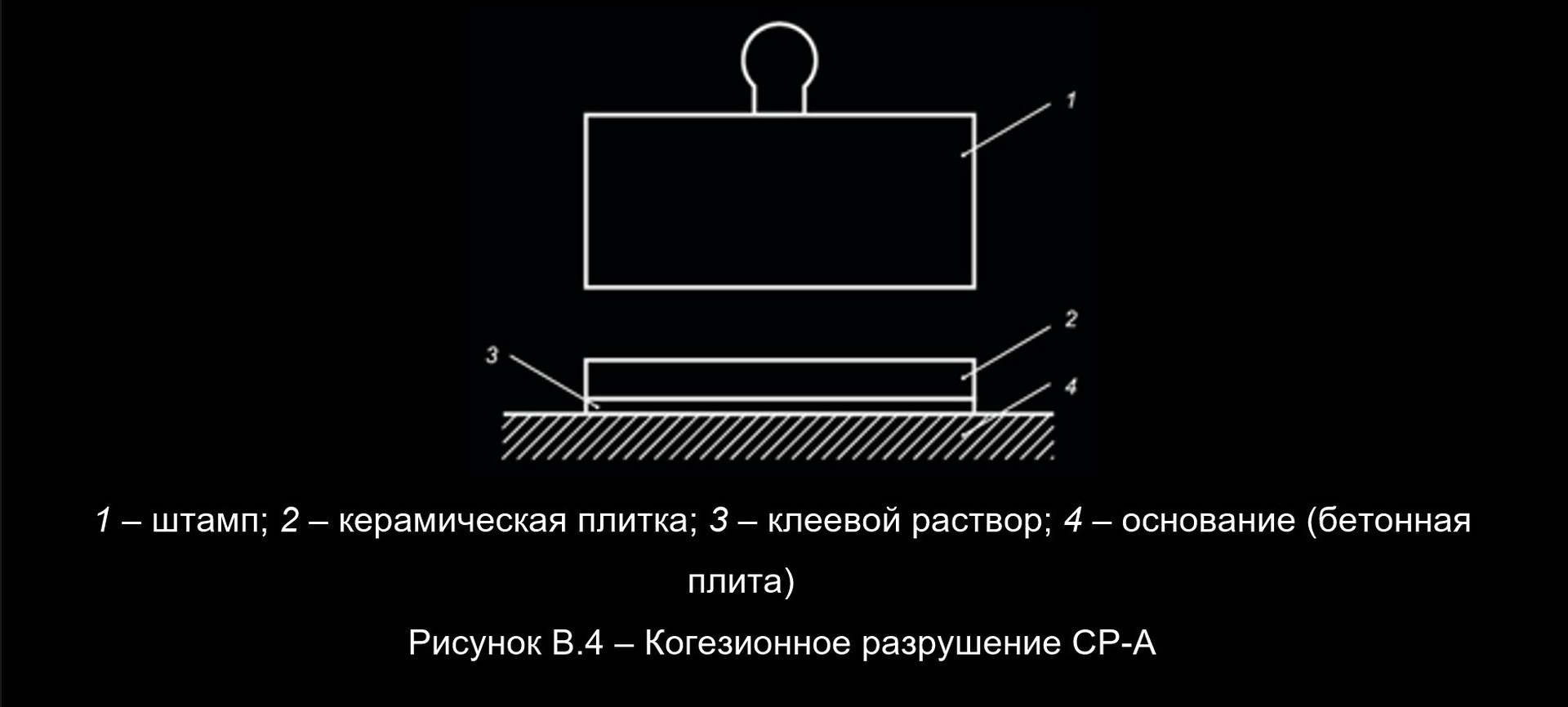

В данном случае когезия нарушается внутри слоя клеевого раствора:

Здесь когезия нарушается внутри керамической плитки:

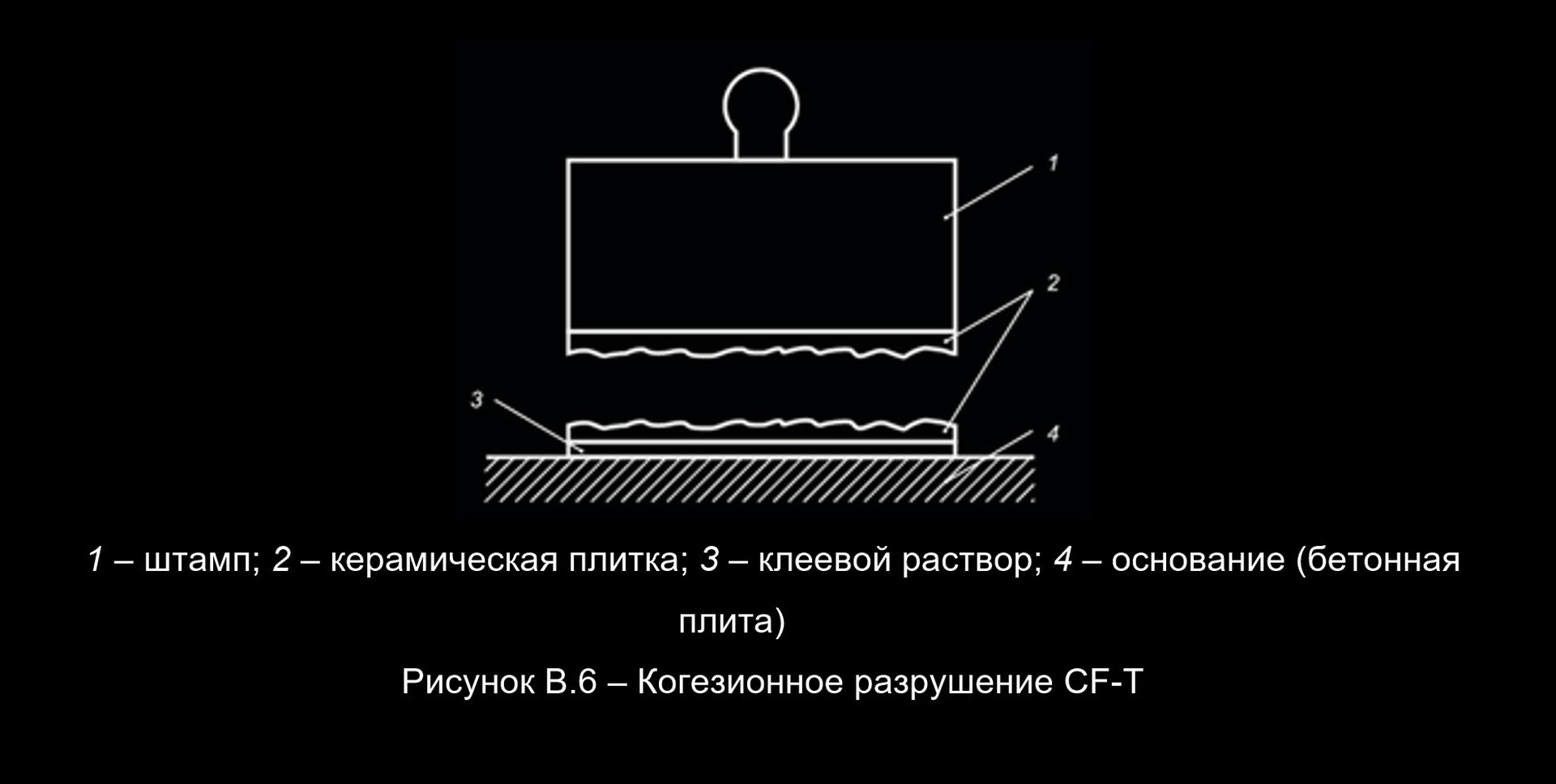

Разрушение происходит внутри слоя клеевого раствора:

Подробнее о том как обрабатывают результаты и производят вычисления читайте в ГОСТ-56387-2018)

Адгезивность материала

Из всего вышесказанного можно предположить, что адгезивность материала — это степень надёжности его сцепления с другим материалом. Насколько крепко держится.

Адгезия в медицине

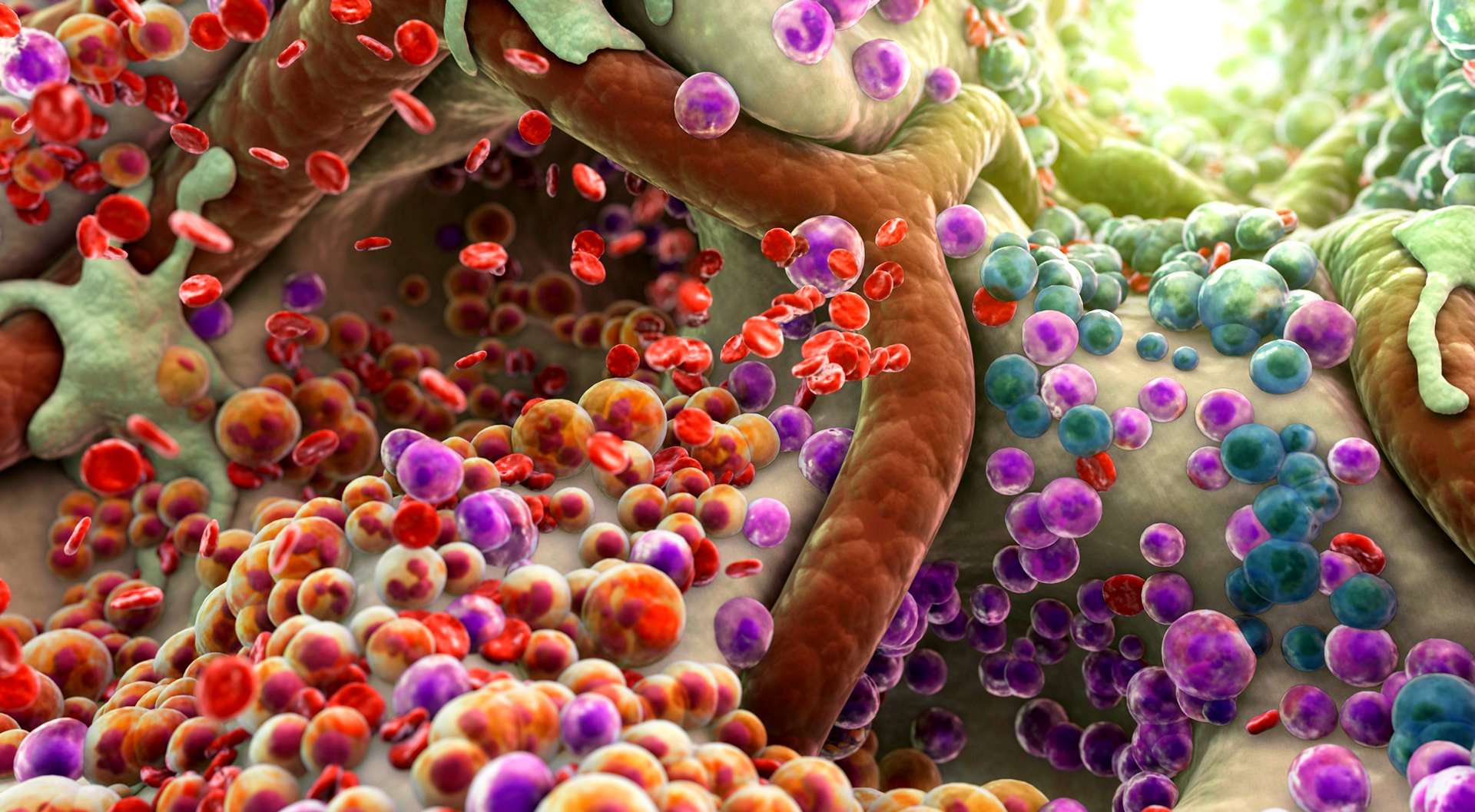

В биологии под адгезионными свойствами клетки понимают комплекс ее характеристик, определяющий способность устанавливать и поддерживать контакты (связь) с другими клетками и (или) неживым субстратом.

В результате адгезионных взаимодействий происходит образование межклеточного контакта — специализированной структуры, которую можно рассматривать как системообразующий элемент при переходе от клеточного к тканевому уровню организации.

Межклеточный контакт представляет собой своеобразную органеллу клетки, состоящую из плазматических мембран и специальных структур контактирующих клеток. Предполагают, что адгезионные взаимодействия играют чрезвычайно важную роль в таких процессах, как морфогенез ткани, регуляция деления клеток, малигнизация.

Адгезия – что это такое?

Часто при покупке лакокрасочных или штукатурных составов приходится слышать фразу: «средство обеспечивает хорошую адгезию» или «отличные адгезионные свойства». Значение термина часто непонятно. Давайте выясним, что такое адгезия, для чего она необходима и почему так важна?

Определение адгезии

Благодаря этому явлению краска и штукатурка прочно удерживаются на стенах и потолке, возможно бетонирование. Как становится ясно, оно отвечает за склеивание поверхности или основания с покрытием.

Адгезия – это сцепление разнородных веществ. В строительстве под этим термином понимается способность того или иного покрытия (например, лакокрасочного, штукатурного) к прочному сцеплению с поверхностью основания.

Адгезию делят на физическую и химическую:

Интенсивность склеивания измеряется в МПа (мегапаскалях). Эта цифра обозначает усилие, которое придется приложить, чтобы отделить покрытие от основания. Например, если на этикетке написано, что средство обеспечивает прилипание в 1 МПа, значит, чтобы оторвать его, придется приложить усилие в 1 Н на каждый мм2 (около 100 г/мм2).

Адгезионные свойства – это одна из основных характеристик для любого покрытия, декоративного или защитного. От них зависит прочность и надежность соединения, возможность склеивания тех или иных типов материалов, комфортность или трудоемкость при проведении работы.

Для каких материалов важна адгезия

Первоочередное значение этот показатель имеет для строительных и отделочных составов. Обязательно нужно обратить внимание на уровень адгезии у следующих типов покрытий:

Измерить адгезионную способность материалов и проконтролировать качество сцепления покрытия с основанием позволяет специальный прибор – адгезиметр.

Методы повышения адгезии

Адгезионные свойства материалов можно как улучшить, так и ухудшить. Это непостоянная величина. Например, в наносимые на поверхность составы добавляются различные примеси, которые повышают способность к проникновению и прилипанию. Используются вещества, играющие роль промежуточного слоя, например специальные грунтовки или контактные жидкости.

Обезжиривание поверхности – еще один верный метод усиления способности к сцеплению.

Для повышения адгезии используют целый комплекс мер, призванных воздействовать на физические и химические свойства материала. Существует 3 способа подготовки поверхности, улучающие адгезию:

Максимально проявляют эффективность такие методы при сцеплении разнородных поверхностей, обладающих различными физическими и химическими свойствами.

Кроме этого, существует ряд факторов, снижающих качество сцепления материалов:

Простой пример. Если оштукатурить бетонную стену без правильной подготовки, покрытие быстро отвалится. Это связано со множеством факторов, к которым относятся:

Поэтому при работе со старым бетоном следует использовать комплексный подход, для которого нужно:

Адгезионные свойства лакокрасочных материалов

Способность ЛКМ к адгезии зависит в первую очередь от того, на какой поверхности они используются.

Кроме того, способность к адгезии увеличивают различные модифицирующие добавки, которые применяются при изготовлении лакокрасочных материалов:

Адгезия к бетону

В настоящее время бетон – это один из самых известных и широко используемых строительных материалов. Именно бетонные плиты чаще всего выступают в качестве оснований стен, потолка и пола в квартире. За счет гладкости поверхности этих плит сцепляемость с ними различных отделочных составов зачастую очень слабая.

Чтобы обеспечить хорошее прилипание к этому материалу, необходимо учитывать множество моментов:

Добиться шероховатости можно разными способами, один из них – нанесение специальной грунтовки «Бетоноконтакт» («Бетоконтакт», «Бетон контакт» и т. д., название варьируется в зависимости от производителя). Благодаря содержанию в составе цемента и кварцевого песка грунт превращает гладкую поверхность в шершавую, напоминающую мелкозернистую наждачную бумагу.

Таким образом, благодаря явлению адгезии обеспечивается качественное прилипание материалов покрытия к основанию. Без этого краски и лаки тут же отваливались бы с обработанной поверхности, невозможно было бы нанести декоративную отделку или оштукатурить стены. Каждый тип материала обладает определенным уровнем способности к адгезии. При этом многие внешние условия могут как увеличить его, так и снизить.

Адгезия, прилипание (adhesion)

На межфазной поверхности двух жидкостей или жидкости и твердого тела адгезия может достигать предельно высокого значения, так как контакт между поверхностями в этом случае полный. Адгезия двух твердых тел из-за неровностей поверхностей и соприкосновения лишь в отдельных точках, как правило, мала. Однако высокая адгезия может быть достигнута и в этом случае, если поверхностные слои контактирующих тел находятся в пластическом или высокоэластичном состоянии и прижаты друг к другу с достаточной силой.

Адгезия жидкости к жидкости или жидкости к твердому телу

С точки зрения термодинамики причина адгезии — уменьшение свободной энергии на единице поверхности адгезионного шва в изотермически обратимом процессе. Работа обратимого адгезионного отрыва Wa определяется из уравнения:

где σ1 и σ2 – поверхностное натяжение на границе фаз соответственно 1 и 2 с окружающей средой (воздухом), а σ12 — поверхностное натяжение на границе фаз 1 и 2, между которыми имеет место адгезия.

Оба уравнения, приложимые в случае, когда хотя бы одна фаза жидкая, совершенно неприменимы для оценки прочности адгезионной связи между двумя твердыми телами, так как в последнем случае разрушение адгезионного соединения сопровождается различного рода необратимыми явлениями, обусловленными различными причинами: неупругими деформациями адгезива и субстрата, образованием в зоне адгезионного шва двойного электрического слоя, разрывом макромолекул, «вытаскиванием» продиффундировавших концов макромолекул одного полимера из слоя другого и др.

Адгезия полимеров друг к другу и к неполимерным субстратам

Почти все применяемые в практике адгезивы представляют собою полимерные системы или образуют полимер в результате химических превращений, происходящих после нанесения адгезива на склеиваемые поверхности. К неполимерным адгезивам можно отнести только неорганические вещества типа цементов и припоев.

Методы определения адгезии и аутогезии:

Определение адгезии расслаиванием более целесообразно в случае измерения прочности связи между тонкой гибкой пленкой и твердым субстратом, когда в условиях эксплуатации отслаивание пленки идет, как правило, от краев путем медленного углубления трещины. При адгезии двух жестких твердых тел более показателен метод отрыва, т. к. в этом случае при приложении достаточной силы может произойти практически одновременный отрыв по всей площади контакта.

Адгезиометр

Адгезию и аутогезию при испытании на отрыв, сдвиг и расслаивание можно определять на обычных динамометрах или на специальных адгезиометрах. Для обеспечения полноты контакта адгезива и субстрата адгезив применяют в виде расплава, раствора в летучем растворителе или мономера, который при образовании адгезионного соединения полимеризуется. Однако при отверждении, высыхании и полимеризации адгезив, как правило, претерпевает усадку, в результате чего на межфазной поверхности возникают тангенциальные напряжения, ослабляющие адгезионное соединение.

Напряжения эти могут быть в значительной мере устранены:

На определяемую при испытании прочность адгезионной связи существенным образом могут влиять:

О значениях прочности адгезии или аутогезии, можно говорить, конечно, лишь в случае, когда разрушение происходит по межфазной границе (адгезия) или в плоскости первоначального контакта (аутогезия). При разрушении образца по адгезиву получаемые значения характеризуют когезионную прочность полимера. Некоторые ученые считают, однако, что возможно только когезионное разрушение адгезионного соединения. Наблюдающийся адгезионный характер разрушения, по их мнению, лишь кажущийся, поскольку визуальное наблюдение или даже наблюдение с помощью оптического микроскопа не позволяет обнаружить на поверхности субстрата остающийся тончайший слой адгезива. Однако в последнее время и теоретически и экспериментально было показа но, что разрушение адгезионного соединения может носить самый разнообразный характер — адгезионный, когезионный, смешанный и микромозаичный.

О способах определения прочности адгезионной связи см. испытания лакокрасочных материалов и покрытий.

Теории адгезии

Механическая адгезия

Согласно этой концепции, адгезия осуществляется в результате затекания клея в поры и трещины поверхности субстрата и последующего отверждения клея; если поры имеют неправильную форму и особенно если они расширяются от поверхности в глубь субстрата, образуются как бы «заклепки», связывающие адгезив и субстрат. Естественно, что адгезив должен быть достаточно твердым, чтобы «заклепки» не выскальзывали из пор и щелей, в которые он затекает. Механическая адгезия возможна также в случае субстрата, пронизанного системой сквозных пор. Такое строение характерно, например, для тканей. Наконец, третий случай механической адгезии сводится к тому, что ворсинки, находящиеся на поверхности ткани, после нанесения и отверждения клея оказываются прочно внедренными в адгезив.

Несмотря на то что механическая адгезия в некоторых случаях безусловно играет существенную роль, только ею, по мнению большинства исследователей, нельзя объяснить все случаи склеивания, т. к. хорошо склеиваться могут и совершенно гладкие поверхности, не имеющие пор и трещин.

Молекулярная теория адгезии

Согласно этой теории, предложенной Дебройном, адгезия обусловлена действием ван-дер-ваальсовых сил (дисперсионных сил, сил взаимодействия между постоянными или между постоянным и наведенным диполями), взаимодействием ион — диполь или образованием водородных связей. Свою теорию адгезии Дебройн обосновал следующими фактами:

При расстоянии между молекулами адгезива и субстрата меньше 0,5 нм начинают действовать ван-дер-ваальсовы силы.

A = k [ COOH] n

где [СООН] — концентрация карбоксильных групп в полимере; k и n — константы.

Долгое время оставалось неясным, могут ли межмолекулярные силы обеспечить наблюдаемую на опыте адгезию.

Однако проведенные в последнее время теоретические расчеты показали, что межмолекулярные силы могут обеспечить наблюдаемую на опыте прочность адгезионного взаимодействия даже в случае неполярных адгезива и субстрата. Несоответствие работы, расходуемой на отслаивание, работе, затрачиваемой против действия адгезионных сил, объясняется тем, что первая включает также работу деформации элементов адгезионного соединения. Наконец, зависимость работы адгезии от скорости расслаивания может быть удовлетворительно истолкована, если на этот случай распространить представления, объясняющие зависимость когезионной прочности материала от скорости деформации влиянием тепловых флуктуации на распад связей и релаксационными явлениями.

Электрическая теория адгезии

Авторами этой теории являются Дерягин и Кротова. Позднее аналогичные взгляды развивали Скиннер с сотрудниками (США). Свою теорию Дерягин и Кротова основывают на явлениях контактной электризации, происходящей при тесном соприкосновении двух диэлектриков или металла и диэлектрика. Основные положения этой теории заключаются в том, что система адгезив—субстрат отождествляется с конденсатором, а двойной электрический слой, возникающий при контакте двух разнородных поверхностей,— с обкладками конденсатора. При отслаивании адгезива от субстрата, или, что то же, раздвижении обкладок конденсатора, возникает разность электрических потенциалов, которая повышается с увеличением зазора между раздвигаемыми поверхностями до определенного предела, когда наступает разряд. Работу адгезии в этом случае можно приравнять к энергии конденсатора и определить по уравению (в системе СГС):

где σ — поверхностная плотность электрических зарядов; h — разрядный промежуток (толщина зазора между обкладками); εa — абсолютная диэлектрическая проницаемость среды.

При медленном раздвижении заряды успевают в значительной мере стечь с обкладок конденсатора. Вследствие этого нейтрализация первоначальных зарядов успевает закончиться при малом разведении поверхностей и на разрушение адгезионного соединения затрачивается небольшая работа. При быстром раздвижении обкладок конденсатора заряды не успевают стечь и их высокая начальная плотность сохраняется вплоть до наступления газового разряда. Это обусловливает большие значения работы адгезии, поскольку действие сил притяжения разноименных электрических зарядов преодолевается на сравнительно больших расстояниях. Различным характером удаления заряда с образующихся при расслаивании поверхностей адгезив—воздух и субстрат—воздух авторы электрической теории и объясняют характерную зависимость работы адгезии от скорости расслаивания.

На возможность электрических явлений при расслаивании адгезионных соединений указывает ряд фактов:

Наиболее прямым подтверждением явилось открытие явления электронной эмиссии, наблюдавшейся при отрыве пленок полимера от различных поверхностей. Значения работы адгезии, рассчитанные на основании измерения скорости эмитируемых электронов, удовлетворительно совпадали с экспериментальными результатами. Следует, однако, заметить, что электрические явления при разрушении адгезионных соединений проявляются лишь при совершенно сухих образцах и при больших скоростях расслаивания (не менее десятков см/сек).

Электрическая теория адгезии не может быть применена к ряду случаев адгезии полимеров друг к другу.

Диффузионная теория адгезии

Согласно этой теории, предложенной Воюцким для объяснения адгезии полимеров друг к другу, адгезия, как и аутогезия, обусловливается межмолекулярными силами, а диффузия цепных молекул или их сегментов обеспечивает максимально возможное для каждой системы взаимопроникновение макромолекул, что способствует увеличению молекулярного контакта. Отличительной чертой этой теории, особенно пригодной в случае адгезии полимера к полимеру, является то, что она исходит из основных особенностей макромолекул — цепного строения и гибкости. Следует заметить, что способностью к диффузии, как правило, обладают только молекулы адгезива. Однако если адгезив наносят в виде раствора, а полимерный субстрат способен набухать или растворяться в этом растворе, может происходить и заметная диффузия молекул субстрата в адгезив. Оба эти процесса приводят к исчезновению границы между фазами и к образованию спайки, представляющей постепенный переход от одного полимера к другому. Таким образом, адгезия полимеров рассматривается как объемное явление.

Совершенно очевидно также, что диффузия одного полимера в другой представляет собой явление растворения.

Взаиморастворимость полимеров, которая в основном определяется соотношением их полярностей, очень важна для адгезии, что вполне согласуется с известным правилом Дебройна. Однако заметная адгезия может наблюдаться и между несовместимыми, сильно различающимися по полярности полимерами, в результате т. н. локальной диффузии, или локального растворения.

Локальное растворение неполярного полимера в полярном можно объяснить неоднородностью микроструктуры полярного полимера, возникающей в результате того, что полимер, состоящий из цепей с полярными и неполярными участками достаточной протяженности, всегда претерпевает микрорасслаивание, подобное происходящему в смесях сильно различающихся по полярности полимеров. Такое локальное растворение вероятно в случае, когда диффундируют углеводородные цепи, т. к. в полярных полимерах объем неполярных участков обычно больше объема полярных групп. Этим и объясняется то, что неполярные эластомеры обычно проявляют заметную адгезию к полярным высокомолекулярным субстратам, в то время как полярные эластомеры к неполярным субстратам почти не прилипают. В случае неполярных полимеров локальная диффузия может обусловливаться наличием в одном или обоих полимерах надмолекулярных структур, исключающих диффузию в определенных участках межфазной поверхности. Значение рассмотренного процесса локального растворения, или локальной диффузии, для адгезии тем более вероятно, что, по расчетам, достаточно проникновения в субстрат молекул адгезива всего на несколько десятых нм (несколько Å), чтобы адгезионная прочность возросла во много раз. В последнее время Догадкиным и Кулезневым развивается концепция, согласно которой на межфазной поверхности контакта двух мало- или почти полностью несовместимых полимеров может про исходить диффузия концевых сегментов их молекул (сегментальная диффузия). Обоснованием этой точки зрения является то, что совместимость полимеров увеличивается с уменьшением их молярной массы. Кроме того, образование прочного адгезионного соединения может определяться не только взаимопереплетением молекулярных цепей в зоне контакта из-за объемной диффузии, но и диффузией молекул одного полимера по поверхности другого. Даже тогда, когда адгезия обусловливается чисто адсорбционными взаимодействиями, адгезионная прочность практически никогда не достигает своего предельного значения, поскольку активные группы молекул адгезива никогда не укладываются точно на активные места субстрата. Однако можно предположить, что с увеличением времени или с повышением температуры контакта укладка молекул будет становиться более совершенной в результате поверхностной диффузии отдельных сегментов макромолекул. Вследствие этого прочность адгезионного соединения будет возрастать. Согласно диффузионной теории прочность адгезионного соединения обусловлена обычными молекулярными силами, которые действуют между взаимопереплетенными макромолекулами.

Иногда адгезия полимеров невозможно объяснить с точки зрения их взаимодиффузии и приходится прибегать к помощи адсорбционных или электрических представлений. Это относится, например, к адгезии совершенно несовместимых полимеров или к адгезии эластомера к полимерному субстрату, представляющему собой сшитый полимер с весьма густой пространственной сеткой. Однако в этих случаях адгезия обычно невелика. Так как диффузионная теория предусматривает возникновение прочного переходного слоя между полимерами, образующими адгезионный шов, она легко объясняет несоответствие работы расслаивания работе, требующейся для преодоления сил, действующих между адгезивом и субстратом. Кроме того, диффузионная теория позволяет объяснить зависимость работы адгезии от скорости расслаивания исходя из тех же положений, на которых основано объяснение изменения прочности образца полимера при изменении скорости его растяжения.

Помимо общих соображений, указывающих на правильность диффузионной теории адгезии, имеются экспериментальные данные, говорящие в ее пользу. К ним относятся:

Влияние факторов, обусловливающих повышение адгезии или аутогезии полимеров, полностью коррелирует с их влиянием на диффузионную способность макромолекул.

Результаты количественной проверки диффузионной теории адгезии полимеров путем сопоставления экспериментально найденных и теоретически рассчитанных зависимостей работы расслаивания аутогезионного соединения от времени контакта и мол. массы полимеров оказались в хорошем согласии с представлением о диффузионном механизме образования аутогезионной связи. Диффузия макромолекул при контакте двух полимеров была доказана также экспериментально прямыми методами, в частности с помощью электронной микроскопии. Наблюдение за границей контакта между двумя совместимыми полимерами, находящимися в вязкотекучем или высокоэластичном состоянии, показало, что она размывается во времени, и тем в большей степени, чем выше температуpa. Значения скорости диффузии полимеров, рассчитанные по ширине размытой зоны, оказались достаточно высокими и позволяющими объяснить образование адгезионной связи между полимерами.

Все приведенное выше относится к простейшему случаю, когда наличие в полимере надмолекулярных структур практически не проявляется в рассматриваемых процессах и свойствах. В случае полимеров, на поведение которых существование надмолекулярных структур оказывает большое влияние, диффузия может осложняться рядом специфических явлений, например, частичным или полным диффузионным переходом молекул из надмолекулярного образования, расположенного в одном слое, в надмолекулярное образование в другом слое.

Адгезия, обусловленная химическим взаимодействием

Во многих случаях адгезия может быть объяснена не физическим, а химическим взаимодействием между полимерами. При этом точной границ между адгезией, обусловленной физическими силами, и адгезией, являющейся результатом химического взаимодействия, установить нельзя. Есть основание полагать, что химические связи могут возникать между молекулами почти всех полимеров, содержащими активные функциональные группы, между такими молекулами и поверхностями металла, стекла и др., в особенности, если последние покрыты оксидной пленкой или слоем продуктов эрозии. Надо также учитывать, что в молекулах каучуков имеются двойные связи, обусловливающие в определенных условиях их химическую активность.

Рассмотренные теории, основанные на преобладающей роли какого-нибудь одного определенного процесса или явления при образовании или разрушении адгезионной связи, приложимы к различным случаям адгезии или даже к различным сторонам этого явления. Так, молекулярная теория адгезии рассматривает лишь конечный результат образования адгезионной связи и природу сил, действующих между адгезивом и субстратом. Диффузионная теория, наоборот, объясняет лишь кинетику образования адгезионного соединения и справедлива только для адгезии более или менее взаиморастваримых полимеров. В электрической теории главное внимание уделяется рассмотрению процессов разрушения адгезионных соединений. Таким образом, единой теории, объясняющей явления адгезии, нет и, вероятно, не может быть. В различных случаях адгезия обусловливается разными механизмами, зависящими как от природы субстрата и адгезива, так и от условий образования адгезионной связи; многие случаи адгезии могут быть объяснены действием двух или нескольких факторов.