Аллитерация звука с что значит

Тайны звукописи. Аллитерация и ассонанс.

Тайны звукописи.

Аллитерация и ассонанс.

Основной принцип усиления фонетической выразительности речи состоит в подборе слов определенной звуковой окраски, в своеобразной перекличке звуков. Звуковое сближение слов усиливает их образную значимость, что возможно только в художественном тексте, где каждое слово выполняет важную эстетическую роль. Главным способом усиления фонетической выразительности художественной речи является звуковая инструментовка — стилистический прием, состоящий в подборе слов близкого звучания, например:

Пирует Петр. И горд, и ясен,

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен.

Обычно стих бывает инструментован (как в нашем примере) повторением сразу нескольких звуков. И чем больше их вовлекается в такую «перекличку», чем яснее слышится их повторение, тем большее эстетическое наслаждение приносит звучание текста, Такова звуковая инструментовка пушкинских строк: Взгляни: под отдаленным сводом гуляет вольная луна; Взлелеяны в восточной неге, на северном, печальном снеге вы не оставили следов (о ножках); Ей рано нравились романы; Чья благородная рука потреплет лавры старика!; И дам обдуманный наряд; Кровать, покрытая ковром; Насле дников сердитый хор заводит непристойный спор и т. д.

Вместо термина «звуковая инструментовка» иногда употребляют другие: говорят «инструментовка согласных» и «гармония гласных». Теоретики стиха описывают разнообразные типы звуковой инструментовки. Назовем лишь самые главные из них.

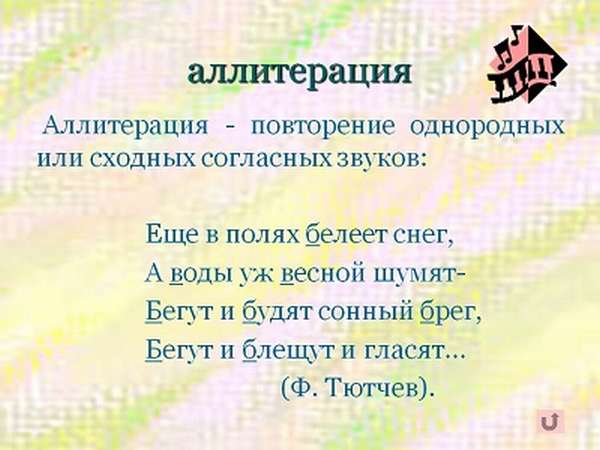

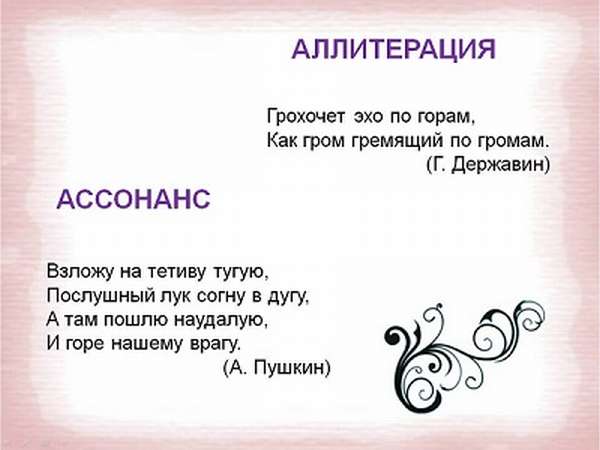

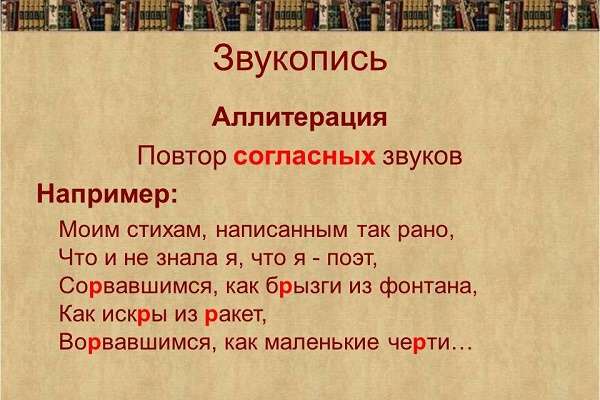

В зависимости от качества повторяющихся звуков различают аллитерацию и ассонанс.

Аллитерацией называется повторение согласных. Например:

Настанет ночь; луна обходит

Дозором дальний свод небес,

И соловей во мгле древес

Напевы звучные заводит.

С наибольшей определенностью наш слух улавливает повторение согласных, стоящих в предударном положении и в абсолютном начале слова. Учитывается повторение не только одинаковых, но и сходных по какому- то признаку согласных. Так, возможна аллитерация на д — т или з — с и т. д. Например:

путаницу волос (Маяковский).

Аллитерации на р в первой части этого отрывка, чеканный ритм, отрывистое звучание этих строк не оставляют сомнения в назначении звукописи, которой поэт стремится передать музыку марша, динамику борьбы, преодоления трудностей.

В иных случаях образная символика звукописи более отвлеченна. Так, только воображение поможет нам почувствовать в аллитерациях на ж — з леденящий холодок металла в отрывке из стихотворения Н. Заболоцкого «Журавли»

А вожак в рубашке из металла

Погружался медленно на дно,

И заря над ним образовала

Золотого зарева пятно.

Звуковой символизм до сих пор оценивается исследователями неоднозначно. Однако современная наука не отрицает того, что звуки речи, произносимые даже отдельно, вне слов, способны вызывать у нас незвуковые представления. В то же время значения звуков речи воспринимаются носителями языка интуитивно и поэтому носят довольно общий, расплывчатый характер.

В художественной речи, и прежде всего в поэтической, сложилась традиция деления звуков на красивые и некрасивые, грубые и нежные, громкие и тихие. Употребление слов, в которых преобладают те или иные звуки, может стать в поэтической речи средством достижения определенного стилистического эффекта.

Органическая связь звукописи с содержанием, единство слова и образа придает звуковой инструментовке яркую изобразительность, однако восприятие ее не исключает субъективности. Вот пример из стихотворения Асеева «Заплыв»:

Нам представляется, что аллитерации на ш — п передают скольжение по волнам; настойчивое повторение в в последних строчках вызывает представление о замкнутой линии, круге, что ассоциируется с воронками на воде. Вы можете с этим не согласиться.

Установление такого «звукосмыслового подобия» может опираться на довольно сложные ассоциации. Например, в строчках Пастернака

Свой сон записывал Шопен

можно увидеть фантастические очертания сна в прихотливом рисунке звуковых повторов и в необычном для русской фоники сочетании звуков в слове «пюпитр»

В стихотворении Маршака «Словарь» изобразительна такая строка: В его столбцах мерцают искры чувства. Здесь дважды повторенное сочетание ца как бы изображает «мерцание».

Независимо от образного осмысления звукописи, ее использование в поэтической речи всегда усиливает эмоциональность и яркость стиха, создавая красоту его звучания.

Аллитерация — самый распространенный тип звукового повтора. Это объясняется доминирующим положением согласных в системе звуков русского языка. Согласные звуки играют в языке основную смыслоразличительную роль. Действительно, каждый звук несет определенную информацию. Однако шесть гласных в этом отношении значительно уступают тридцати семи согласным. Сравним «запись» одних и тех же слов, сделанную при помощи только гласных и только согласных. Вряд ли можно угадать за сочетаниями еаи, аюо, уи, еао какие-либо слова, но стоит передать те же слова согласными, и мы без труда «прочитаем» фамилии русских поэтов: « Држвн, Бтшкв, Пшкн, Нкрсв». Такая «весомость» согласных способствует установлению разнообразных предметно-смысловых ассоциаций, поэтому выразительно-изобразительные возможности аллитераций очень значительны.

Другим, также распространенным, видом звукового повтора является ассонанс.

(И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь, «Секреты хорошей речи», М.: Междунар. отношения, 1993г.)

Другие статьи в литературном дневнике:

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Аллитерация и ассонанс.Тайны звукописи.

Основной принцип усиления фонетической выразительности речи состоит в подборе слов определенной звуковой окраски, в своеобразной перекличке звуков. Звуковое сближение слов усиливает их образную значимость, что возможно только в художественном тексте, где каждое слово выполняет важную эстетическую роль. Главным способом усиления фонетической выразительности художественной речи является звуковая инструментовка — стилистический прием, состоящий в подборе слов близкого звучания, например:

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен.

Обычно стих бывает инструментован (как в нашем примере) повторением сразу нескольких звуков. И чем больше их вовлекается в такую «перекличку», чем яснее слышится их повторение, тем большее эстетическое наслаждение приносит звучание текста, Такова звуковая инструментовка пушкинских строк: Взгляни: под отдаленным сводом гуляет вольная луна; Взлелеяны в восточной неге, на северном, печальном снеге вы не оставили следов (о ножках); Ей рано нравились романы; Чья благородная рука потреплет лавры старика!; И дам обдуманный наряд; Кровать, покрытая ковром; Насле дников сердитый хор заводит непристойный спор и т. д.

Вместо термина «звуковая инструментовка» иногда употребляют другие: говорят «инструментовка согласных» и «гармония гласных». Теоретики стиха описывают разнообразные типы звуковой инструментовки. Назовем лишь самые главные из них.

В зависимости от качества повторяющихся звуков различают аллитерацию и ассонанс.

Аллитерацией называется повторение согласных. Например:

Дозором дальний свод небес,

И соловей во мгле древес

С наибольшей определенностью наш слух улавливает повторение согласных, стоящих в предударном положении и в абсолютном начале слова. Учитывается повторение не только одинаковых, но и сходных по какому- то признаку согласных. Так, возможна аллитерация на д — т или з — с и т. д. Например:

Аллитерации на р в первой части этого отрывка, чеканный ритм, отрывистое звучание этих строк не оставляют сомнения в назначении звукописи, которой поэт стремится передать музыку марша, динамику борьбы, преодоления трудностей.

В иных случаях образная символика звукописи более отвлеченна. Так, только воображение поможет нам почувствовать в аллитерациях на ж — з леденящий холодок металла в отрывке из стихотворения Н. Заболоцкого «Журавли»

Погружался медленно на дно,

И заря над ним образовала

Звуковой символизм до сих пор оценивается исследователями неоднозначно. Однако современная наука не отрицает того, что звуки речи, произносимые даже отдельно, вне слов, способны вызывать у нас незвуковые представления. В то же время значения звуков речи воспринимаются носителями языка интуитивно и поэтому носят довольно общий, расплывчатый характер.

В художественной речи, и прежде всего в поэтической, сложилась традиция деления звуков на красивые и некрасивые, грубые и нежные, громкие и тихие. Употребление слов, в которых преобладают те или иные звуки, может стать в поэтической речи средством достижения определенного стилистического эффекта.

Органическая связь звукописи с содержанием, единство слова и образа придает звуковой инструментовке яркую изобразительность, однако восприятие ее не исключает субъективности. Вот пример из стихотворения Асеева «Заплыв»:

Нам представляется, что аллитерации на ш — п передают скольжение по волнам; настойчивое повторение в в последних строчках вызывает представление о замкнутой линии, круге, что ассоциируется с воронками на воде. Вы можете с этим не согласиться.

Установление такого «звукосмыслового подобия» может опираться на довольно сложные ассоциации. Например, в строчках Пастернака

можно увидеть фантастические очертания сна в прихотливом рисунке звуковых повторов и в необычном для русской фоники сочетании звуков в слове «пюпитр»

В стихотворении Маршака «Словарь» изобразительна такая строка: В его столбцах мерцают искры чувства. Здесь дважды повторенное сочетание ца как бы изображает «мерцание».

Независимо от образного осмысления звукописи, ее использование в поэтической речи всегда усиливает эмоциональность и яркость стиха, создавая красоту его звучания.

Аллитерация — самый распространенный тип звукового повтора. Это объясняется доминирующим положением согласных в системе звуков русского языка. Согласные звуки играют в языке основную смыслоразличительную роль. Действительно, каждый звук несет определенную информацию. Однако шесть гласных в этом отношении значительно уступают тридцати семи согласным. Сравним «запись» одних и тех же слов, сделанную при помощи только гласных и только согласных. Вряд ли можно угадать за сочетаниями еаи, аюо, уи, еао какие-либо слова, но стоит передать те же слова согласными, и мы без труда «прочитаем» фамилии русских поэтов: « Држвн, Бтшкв, Пшкн, Нкрсв». Такая «весомость» согласных способствует установлению разнообразных предметно-смысловых ассоциаций, поэтому выразительно-изобразительные возможности аллитераций очень значительны.

Другим, также распространенным, видом звукового повтора является ассонанс.

(И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь, «Секреты хорошей речи», М.: Междунар. отношения, 1993г.)

Аллитерация. Примеры из художественной литературы

Аллитерация — это стилистический приём повтора согласных звуков в художественной речи, усиливающий её образность и выразительность.

Узнаем, что такое аллитерация в поэтической речи, какими средствами создается и для чего применяется в художественной литературе.

Что такое аллитерация?

Художник слова, создавая свое произведение, стремится всеми возможными лексическими, синтаксическими и стилевыми средствами создать яркую образную картину, воздействовать на аудиторию читателей и вызвать определенный отклик. Для этого используются различные фигуры художественной речи.

Понятие фигуры включает в себя синтаксические и стилистические конструкции, основанные на повторении отдельных звуков, слов, союзов, несущих основную смысловую нагрузку в художественном тексте. Такой способ выделения слов называется повтором.

Повторы могут быть образованы повторением звуков различных категорий — согласных и гласных или их сочетанием. Если художником слова в тексте поэтического произведения намеренно используется повтор отдельных согласных звуков или их сочетаний, тогда речь идет об аллитерации. Аллитерация — это стилистическая фигура поэтической речи.

Аллитерация, как один из способов звуковой организации речи, рождает особые фонетические эффекты в художественном тексте, что усиливает его образность и создаёт яркое впечатление у читателя от нарисованной поэтической картины. Слова, связанные аллитерацией, при произношении выделяются а речевом потоке и приобретают особую звуковую и интонационную значимость.

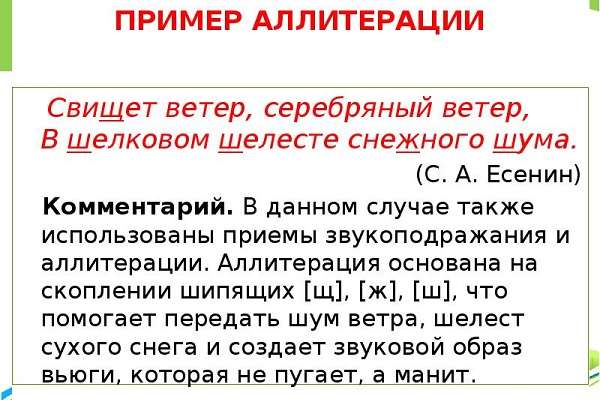

Например, читаем у Сергея Есенина:

Свищет ветер, серебряный ветер

В шёлковом шелесте снежного шума.

Повтор свистящего согласного звука [с] в первой строке рождает имитацию свиста зимнего холодного ветра. Во второй строке стиха повторяется шипящий согласный [ш], который призван создать у читателя яркое впечатление шелеста быстро падающего снега или стелющейся поземки, густой метели.

Аллитерация в художественной литературе

Аллитерация подчеркивает звучание отдельных слов в творчестве классика русской литературы А.С. Пушкина. Поэт намеренно подбирает слова с одинаковыми согласными, этим выделяя их в потоке речи и создавая особый звуковой эффект.

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь…

Подобна лилии крылатой,

Колеблясь, входит Лалла-Рук…

Прием аллитерации часто использовал в своем творчестве В.В. Маяковский, что придавало поэтическому тексту особенное выразительное значение.

Читая эти строки, мы как будто в самом деле слышим чёткую барабанную дробь. Этого эффекта поэт добивается повторением звонких согласных звуков «б» и «р», с помощью которых он достигает имитации барабанного боя.

В сто сорок солнц закат пылал…

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

Откроем томик стихов Марины Цветаев и прочтем:

Город во мгле засыпает,

Серп серебристый возник,

Звездами снег осыпает

Твой воротник.

Здесь у каждого мысль двоякая,

Здесь, ездок, торопи коня.

Мы пройдем, кошельком не звякая

И браслетами не звеня.

Ресницы, ресницы,

склоненные ниц.

Стыдливостью ресниц

Затменные — солнце в венце стрел!

А вот как создает звуковые эффекты с помощью аллитерации поэт Константин Бальмонт:

-Полночной порой в болотной глуши

Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши.

Ветер, Взморье. Вздохи ветра.

Величавый возглас волн.

Буря близко. В берег бьётся

Чуждый чарам черный челн.

Видеоурок «Повтор (анафора, аллитерация, лексический повтор)»

Для чего используется и что это такое аллитерация

Для выражения авторской мысли, изображения жизни в языке употребляются средства художественной выразительности. Они служат созданию картины жизни людей, помогают читателям почувствовать и представить то, что изображено с помощью слов.

Средства выразительности передают авторское отношение к изображаемому. Главной сферой их употребления являются язык художественных произведений. В произведениях художественной литературы средства выразительности основаны на особых приемах употребления слова.

Это метафоры и эпитеты, метонимия и синекдоха, сравнение и олицетворение, которые относятся к тропам. Предлагаем разобраться, что такое аллитерация, для чего она нужна, ведь этот прием довольно часто используется авторами.

Звуковая организация литературного текста

В свое время мэтр символизма В. Брюсов писал: «Верь в звук слов: смысл тайн в них».

Фонетической системе русского языка характерна гибкость с особой выразительностью. Смысл любой сказанной мысли воспринимается в звуковом составе. Поэтому даже звучание слова приобретает особый смысл.

В художественной речи и писатели используют прием звукописи, при которой искусно организуется звуковое строение речи: подбираются слова, близкие по звучанию, эти звуки, виртуозно сочетаясь, при озвучивании напоминают изображаемые явления.

Известно, что в русском языке согласных звуков намного больше: 37 согласных против 6 гласных фонем. Выходит так, что согласные несут в языке основную функцию для различения смысла сказанного. Звуковые повторы согласных и гласных звуков в любом языке используются для повышения выразительности устной и письменной речи.

Русский язык предоставляет широкие возможности для использования звукописи авторам, творящим на родном русском языке.

Повторение одинаковых или похожих по звучанию согласных звуков называется в литературе аллитерацией. Почему же аллитерация является распространенным типом повтора звуков?

Что такое аллитерация, Википедия объясняет и дает определение, что это повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность. Она применялась еще в произведениях древних писателей: «Трубы трубят в Новеграде, стоять стязи в Путивле» («Слово о полку Игореве»).

Это интересно! Для чего нужна антитеза и что это такое

Путем повторения согласных [т] и [с] выразительность усиливается, неизвестный автор доводит до читателя тревогу.

Вот еще примеры из «Слова…»:

«В пятокъ потоптапша поганыя плъкы половецкыя» – в этом отрывке множество глухих согласных [п], [т], [к], [ш]. Их повторением передается в тексте картина движения тяжело вооруженных войск половцев.

В другом примере «Сабли изъострени, сами скачутъ аки серыи влъци». Свистящие согласные [ч], [ц] помогают ясно представить быстро скачущих воинов.

Примеры аллитерации

Русскими поэтами широко используются тонкие колебания звуков, чтобы донести до читателя смысл сказанного.

Вот строки с аллитерацией у Пушкина:

Шипенье пенистых бокалов

И пунша пламень голубой.

Повторение одинаковых глухих согласных [п] с шипящим [ш] дает картину бокалов с шипением шампанского, усиливается выразительность и музыкальное звучание стихотворных строк.

Возьмем известное стихотворение Пушкина «Зимний вечер». В строке «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя» доминируют [ж], [з], [в], [р], читатели как будто слышат завывание снежной бури зимним вечером, ощущается напряжение с тревогой.

Такое же звучание слышим в «Полтаве» А. Пушкина.

Бросая груды тел на груду, (р, р, р д, д)

Шары чугунные повсюду (ш, р, ч, ф, с)

Меж ними прыгают, разят, (ж, р, п, з)

Прах роют и в крови шипят. ( п, х, р, т, р, к, р, ш)

Доминирует здесь взрывной [р], особенно в первой строке, во второй строке обилие шипящих с глухими звуками. В последующих строках настойчиво повторяются шипящие с доминирующим звуком [р].

Чередование рычащих [р] с глухими и шипящими воссоздает картину человеческой бойни, когда кругом шипят пушечные ядра, гремит канонада из пушек.

Мастерски владел звукописью Ф. Тютчев:

Восток белел…Ладья катилась,

Ветрило весело звучало!

Как опрокинутое небо,

Под нами небо трепетало,

Восток алел…Она молилась.

С кудрей откинув покрывало…

Это интересно! Для чего нужна парцелляция, что это такое: конкретные примеры

В данном стихотворении Ф. Тютчева повторяется [л], речь идет о небе, лодке с ветрилом. В звуке [л] слышится что-то ласковое, лепет волны, отражение на воде трепещущего неба.

Такое же повторение [л] находим в другом поэтическом произведении Тютчева, которое передает летнее буйство природы с ласковым теплым дождем:

Лил теплый летний дождь – его струи

По листьям весело звучали.

В «Весенней грозе» Тютчева чувствуется, как «гремят» согласные фонемы [г], [р], [б].

Важно! Аллитерация широко использовалась в фольклоре, повторы одинаковых согласных можно наблюдать в русских пословицах и поговорках.

Звукопись у поэтов Серебряного века

Поэты Серебряного века считали стихотворный язык волшебством, магическим заклинанием.

Их стихи завораживают музыкой стиха, заставляют проникнуть в таинственную загадку сказанного поэтического слова, хотя оно не всегда понятно читателю.

Возьмем отрывок из Ф. Сологуба:

И два глубокие бокала

Из тельно алого стекла

Ты к светлой чаше подставляла

И пену сладкую лила.

Лила, лила, лила, качала,

Два тельно алые стекла,

Белей лилей, алее лала

Бела была ты и ала.

Здесь поэт использовал звуковой повтор согласной фонемы [л]. Хотя смысл непонятен, но оно притягивает, завораживает, заставляет слушать. Ассоциацией на [л] можно представить картины ласки, любви, лобзанья с нежными оттенками цвета алый и белый.

Поэты Серебряного века считали, что главным в русском языке и в поэтической речи является звук, старались заколдовать читателя звучанием, его мелодичностью.

Это интересно! Что это такое инверсия: точное определение

В стихотворении К. Бальмонта «Камыши» повторение шипящего [ш] помогает представить ночное шуршание и шелест камышей, чуть слышный шепот.

Полночной порою в болотной глуши

Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши.

Вспомним строки из стихотворения М. Цветаевой о Блоке «щелканье ночных копыт». Героический мотив подкрепляется наличием шипящих и взрывных в данной строке, они помогают читателю представить движение, цокот копыт по мостовой.

Сразу в следующей строке продолжается сочетание [гр]: «…громкое имя твое гремит…», которое представляет образ поэта – победителя человеческих душ своим властным и мощным творчеством. Звук [р] взрывной, резкий, властный, ассоциируется с дробью барабана, грозой, вихрем.

Вот примеры из творчества А. Ахматовой. Чтобы раскрыть душевное состояние героини, А. Ахматовой в стихотворении «Слаб голос мой» используется звукопись как выразительное средство.

Применением звонких согласных [л], [н] с ассонансом на [е] передается легкость, спокойствие, чувства, которые испытывает героиня после разлуки с любимым.

В «Песне последнего вечера» Ахматовой описывается расставание в осенний вечер. Обычно осенью появляется чувство утраты перед зимними морозами, природа как бы засыпает до следующей весны. Героиня тоже прощается с любимым. Применением шипящих фонем передается атмосфера осеннего прощального вечера.

В творчестве В. Маяковского много примеров аллитерации:

Только путаницу волос.

Аллитерация в данном отрывке на [р] дает читателю представить чеканный ритм марша, динамику революционной борьбы.