Что похабник и скандалист

Сергей Есенин- Мне осталась одна забава.

Мне осталась одна забава:

Прокатилась дурная слава,

Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!

Много в жизни смешных потерь.

Стыдно мне, что я в бога верил.

Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали!

Все сжигает житейская мреть.

И похабничал я и скандалил

Для того, чтобы ярче гореть.

Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись

Эти помыслы розовых дней.

Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной,-

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

Сообщество поэтов

9.9K постов 3.7K подписчика

Правила сообщества

Строгих правил нет. Просто старайтесь вести себя достойно. Нецензурная лексика в стихотворных произведениях не запрещена, но не должна становиться самоцелью.

Сообщество создается для представления собственных произведений, но не возбраняется выкладывать и стихи известных авторов.

Публикующие свои стихи авторы должны быть готовы ко всевозможной критике. В постах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы.

Авторы, с тонкой душевной организацией, не желающие критики должны ставить #без критики. Критика в таких постах запрещена и будет караться баном.

Однажды я видел человека, который так читал стихи. Это было в 5 или 6 классе.

А клубничка зачем? Видео не читал, стихи не смотрел.

Памяти поэта

Сергей Есенин

Сергей Есенин. «Собаке Качалова»

Псамнение о Сергее Есенине и Джиме:

Пес Джим, которому Есенин посвятил свое стихотворение, реально существовал. Это был питомец известного театрального актера Василия Качалова, в доме у которого часто бывал Сергей Александрович. Между Джимом и Есениным с первых минут знакомства завязалась нежная дружба, которая нашла свое отражение в трогательных строчках.

Сергей Александрович не скрывал, что искреннюю любовь и преданность животного ставит выше многих людей, которые ради личной выгоды готовы пойти на любую подлость

Верный, преданный, но безмолвный пес – это именно то, что нужно лирическому герою. Ведь ему нужно просто выплеснуть свою боль, «повыть при луне».

Описывая Джима, как доверчивого и добродушного пса, поэт во многом приписывает ему свои личные качества. Он был так же открыт, прост в общении и очень доверчив.

«Мне осталась одна забава…»: горькая исповедь «озорного гуляки»

«Мне осталась одна забава…» – знаменитое стихотворение Есенина, которое было написано незадолго до трагической гибели поэта. Опубликовано произведение в 1924-м году в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном». В то время Сергея Есенина волновали философские вопросы бытия, он перешёл к осмыслению жизни, стремился провести своеобразный анализ своего пути на земле. Поэт размышляет о том, каким он предстаёт перед людьми, решает поделиться с читателями безрадостными мыслями.

Основной темой стихотворения стало место поэта в жизни, обществе, его взаимоотношения с окружающим миром, людьми. В произведении Есенин говорит о самом себе, однако поднятая им проблема актуальна для многих поэтов, творческих людей, которые постоянно вступают в противоречия с миром и самими собой, ищут себя и не могут достичь желанной гармонии.

В образе лирического героя произведения предстаёт сам Сергей Есенин. Он явно рассказывает читателям о себе, своей жизни, мироощущении и взгляде на окружающую действительность. Можно смело сказать, что образ автора и образ лирического героя в данном произведении едины. Произведение представляет собой яркий пример стихотворения в лирическом направлении, когда автор делится мыслями и чувствами с читателями.

Мне осталась одна забава…

Мне осталась одна забава: Пальцы в рот — и веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали! Все сжигает житейская мреть. И похабничал я и скандалил Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать, Роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись Эти помыслы розовых дней. Но коль черти в душе гнездились — Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути, Отправляясь с ней в край иной, Я хочу при последней минуте Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, За неверие в благодать Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать.

Сюжет и идея произведения

В стихотворении просматривается сюжет. Лирический герой рассказывает о своей жизни, говорит о своём месте в мире в данный момент, возвращается в прошлое и обращается в будущее. Есенин отмечает, что о нём «прокатилась дурная слава»

, с горечью говорит о том, как сейчас воспринимают его окружающие люди, у которых он не нашёл понимания.

В то же время герой отмечает, что статус в обществе не играет для него большой роли: «Ах! какая смешная потеря!»

Поэт моментально переходит от сплетен и рассказов о себе в обществе к своим мыслям о глобальном и всеобъемлющем – месте веры в своей жизни.

До сих пор исследователи спорят, что мог иметь в виду поэт, говоря о стыде за то, что он раньше не верил в бога, о горечи из-за неверия в данный момент. Можно предположить, что Сергей Есенин делится с читателями самыми сокровенными мыслями о боге в таких простых сроках. Он пишет очень кратко, ёмко, удивительно искренне, хотя и не надеется на понимание, но в глубине души верит, что такие строки должны найти у кого-то отклик. Возможно, у тех, кого мучают схожие вопросы.

Поэту стыдно, что он верил в бога раньше. Очевидно, пройдя непростой жизненный путь, Есенин приходит к выводу, что веру нужно выстрадать. Она не должна приходить как чудо, подарок, быть поверхностной. Он верил раньше, потому что был слишком наивен и молод, совсем не знал жизнь и воспринимал её как божий дар. Чем сильнее верит в бога такой неподготовленный к различным превратностям судьбы человек, чем больше он надеется на гармонию, высшую справедливость, тем сильнее будет его разочарование в дальнейшем.

Есенин сам пришёл от веры к неверию, о чём и пишет в стихотворении. Он видел мир, людей, многократно оказывался разочарованным и обманутым. В итоге жизнь привела его к неверию. Поэт говорит об отсутствии веры с горечью, поскольку именно сейчас ему хотелось бы открыть для себя чудо, поверить в бога и найти в религии ответы на многие вопросы. Сейчас поэт хочет, но не в силах верить, потому что у него уже нет на это душевных сил.

Затем Есенин легко переходит к своему призванию, пути на земле. Он чётко обозначает предназначение поэта: «ласкать и карябать»

, воздействовать на чувства, эмоции читателей. Поэт говорит, что стремился к гармонии, хотел соединить несоединимое, но ему это не удалось.

Есенин отмечает, что и в его душе жили ангелы, признаётся, что много было в его жизни и «веселия мути»

и просит наградить его за грехи только смертью под иконами, в простой русской рубашке.

Исторический контекст

Прижизненное издание

Стихотворение «Мне осталась одна забава…» входит в поэтическую книгу Сергея Есенина «Москва кабацкая», замысел которой начал складываться у автора еще в период его поездки с женой, американской танцовщицей Айседорой Дункан, в 1922–1923 годах в Европу и Соединенные Штаты. Почти сразу после возвращения Есенин и Дункан расстаются, и поэт берется за публикацию стихов из «Москвы кабацкой». Несмотря на то, что ряд текстов книги был написан за границей, в них нет и тени заокеанской и европейской жизни Есенина. Все мысли и чувства поэта — о своей родине, ее драматичной судьбе в послевоенной и послереволюционной действительности, о самом себе и духовном переломе, который во многом эта действительность спровоцировала.

Женщины Сергея Есенина

Сергей Александрович с самого детства осознавал свою необычную природную красоту и пользовался ей всю жизнь. От женщин у поэта не было отбоя и он пользовался этим – играл с ними как хотел и менял их как перчатки. Тем не менее у поэта были и серьезные романы. Еще в 1917 году поэт познакомился с Зинаидой Райх, с которой поженился и завел сразу двоих детей, но переезд поэта обратно в Москву, к самой гуще литературной жизни, развел пару и Есенин с легкостью нашел замену даме сердца.

Погоня за популярностью и переезд в Москву совпали со знакомством с Надеждой Вольпин, которая, как и Райх, подарила поэту ребенка. Однако, слава, которая наваливалась на поэта все большим и большим грузом, постоянные ночные гулянья по кабакам и любовь к женскому вниманию развели и эту пару.

Самым громкий и яркий роман Сергея Александровича Есенина был с американской популярной танцовщицей Айседорой Дункан. Эта женщина оставила в жизни поэта серьезный отпечаток – она была инициатором его мирового тура, в котором, как ни удивительно, поэт много пил, гулял и дебоширил. Должного внимания Дункан не получала, чем была очень огорчена, и после возвращения из турне пара навсегда рассталась без лишних скандалов и истерик.

Автор

Сергей Есенин в 1923 году

Есенин вернулся из-за границы летом 1923 года. Популярность поэта среди читателей росла с каждым днем, о ней ходили легенды. Стоило поэту выйти на улицу, его встречала толпа очарованных любителей поэзии. Есенин часто выступает на литературных вечерах, где читает свои новые «кабацкие» стихи. По поводу одного из таких выступлений сам поэт вспоминал: «Вечер прошёл изумительно. Меня чуть не разорвали». Сохранилось немало восторженных впечатлений от есенинского чтения: залы, где он выступал, были всегда переполненными, а аплодисменты слушателей — оглушительными. «Публика была покорена, зачарована», — свидетельствовал участник одного из вечеров, писатель Рюрик Ивнев.

Смерть поэта

Как бы там ни было, Сергей Александрович Есенин оставил заметный след во всей русской литературе, потому даже сегодня его популярность растет – его стихи изучают в школе, о нем снимают фильмы и сериалы. Творчество поэта для многих стало вдохновителем, а его жизнь – примером.

Самая скандальная книга Есенина

Есениным было предпринято несколько попыток публикации «Москвы кабацкой». Отдельные ее стихотворения были напечатаны в начале 1924 года в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном», выпускавшемся поэтами-имажинистамиИмажинизм (от англ. image — «образ») — литературное течение в России 1920-х годов, утверждавшее главенство словесного образа над смыслом в поэтическом произведении. На определенном этапе творчества Сергею Есенину были близки взгляды имажинистов (Мариенгофа, Ивнева, Шершеневича и Кусикова)., в число которых входил и Есенин. Летом того же года «Москва кабацкая» вышла в свет, и ее появление вызвало бурную и неоднозначную реакцию читателей-современников и противоречивые отзывы литературных критиков. «Москва кабацкая» состояла из 18 стихотворений, которые составляют целый лирический сюжет: герой начинает свой поэтический рассказ с воспоминаний о своем детстве, а заканчивает книгу текстом — итогом прожитой жизни. Именно из «Москвы кабацкой» родом известные всем строки про «московского озорного гуляку», который «прослыл шарлатаном» и «скандалистом», без которого «ссутулился низкий дом»; про «уличного повесу», говорящего всем: «Я такой же, как вы, пропащий» и бросающего «пророчество» «На московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог». Стихотворения «Москвы кабацкой» богаты на крепкое словцо, полны чересчур резких и физиологичных образов, поэтому книга быстро приобрела репутацию «страшной», «жуткой» и «скандальной».

Есенин и поэты-имажинисты А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич

Однако за всей этой эпатажностью просвечивает в первую очередь противоречивая личность героя, который на самом деле не беспечен и весел, а находится на «дне сомнения и отчаяния», а главными нотами «Москвы кабацкой» являются не пьяные возгласы в переулках и«шум и гам в жутких логовах», а чувства неприкаянности и одиночества, поиск себя и своего места в мире, противостояния ему, а также неприятие пошлой действительности.

Биография Сергея Есенина

Как и большинство поэтов, Сергей Александрович Есенин был рожден в самой простой семье, которая ничем не отличалась от остальных селян. Семья жила в селе Константиново, и 3 октября 1895 года на свет появился маленький Сережа. Так вышло, что воспитывался будущий поэт не матерью, а старшим поколением – любимой бабушкой и дедом. Мать Сергея была вынуждена уехать из села на заработки, ведь достойной и оплачиваемой работы в селе не было уже в те годы. Еще в раннем детстве Сергей под началом бабушки увлекся стихами – старушка знала огромное количество песен и стихов, чем и развлекала младшее поколение тихими темными вечерами.

В какой-то момент поэт, как и его мать, понял, что перспектив в деревне нет, и уже в 1912 году бросил родное село и с болью в груди отправился покорять столицу. Не удивительно, что столица хорошо приняла молодого и амбициозного Сергея – здесь он практически сразу устроился на оплачиваемую работу корректором в местной типографии и получил уникальную для своего времени возможность читать все, что попадается под руку и даже то, чего практически недостать. Долгое время Сергей стремился к учебе и работе, заглатывая знания пачками. Параллельно он являлся активным участником литературной организации, в которой часто проводились тематические мероприятия, интересные Сергею.

Не удивительно, что монотонная и рутинная жизнь совсем не подходила Есенину – уже в 1914 году поэт бросает все, что окружало его и решает посвятить всего себя написанию стихотворений. В этом же году поэт отправляется в Петроград – именно здесь кипит вся литературная жизнь, собирается все элита и происходят самые масштабные творческие события. Есенин сразу становится своим среди даже самых знаменитых в поэтическом мире личностей, с легкостью находит язык с движением новокрестьянских поэтов, которые и принимают его в свои круги.

Разгуляться в Петрограде у него не получилось, потому что Сергей был призван в армию, где служба его проходила на удивление легко благодаря его особенным талантам – здесь но читал стихи самой императрице и всей ее семье. Не удивительно, что наглый поэт, создавший себе особый имидж хулигана и гуляки, даже в обществе великой императрицы не гнушался матерных слов и прямо объявлял свою точку зрения, чем просто шокировал всех слушателей.

Почему Москва — кабацкая, а не как мы привыкли — златоглавая, хлебосольная или белокаменная

Кабацкий — определение, образованное от слова «кабак» — заведения, где продают и употребляют спиртные напитки. Кабацкий — значит, напоминающий обстановку такого заведения, — шумный, беспутный, разгульный. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», —пишет Есенин, и эти слова относятся не столько к конкретному месту, где происходит хмельное веселье, сколько к той самой «златоглавой» Москве, которая после революции стала восприниматься многими читателями и критиками как распутная, грубая и дикая. Именно здесь «улыбается встречным лицам» герой, прячущийся за органичной здесь маской «уличного повесы» и хулигана и таким образом выражающим протест против низменной действительности.

Москва, начало 1920-х годов

Видный критик Абрам Лежнев заметил, что этой очень болезненной книгой Есенин красноречиво обозначает перелом в собственном творчестве и в своей жизни: «За „страшным” названием „Москва кабацкая” скрываются мягкие лирические стихотворения, грустные и жалобные». Некоторые литературоведы характеризовали есенинские стихи как «страшные, мастерские и искренние» и разглядели за картинами московского озорного разгула подлинную лирическую глубину и душевную боль автора-героя, осуждаемого всеми: «Отчего прослыл я шарлатаном? / Отчего прослыл я скандалистом?»; «Не злодей я и не грабил лесом, / Не расстреливал несчастных по темницам».

Книжные развалы у кремлевских стен 1920-е годы

Сам поэт признавался, что он внутренне пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. Она стала для него отражением собственного внутреннего разлада и трагического ощущения и сочувствия своей эпохе. Во многих стихах «Москвы кабацкой» особенно заметно чувство отчуждения и брошенности человека в ставшем ему непонятным мире. Он вспоминает о «навеки утраченном прошлом», а в настоящем видит неминуемую гибель. Однако цель поэта заключалась не в том, чтобы описать «падение» героя в «Москве кабацкой», а в том, чтобы духовно его возродить. Таким образом, стихотворения книги — свидетельства острого психологического кризиса и одновременно с этим — поиск выхода из него.

Композиция, тропы

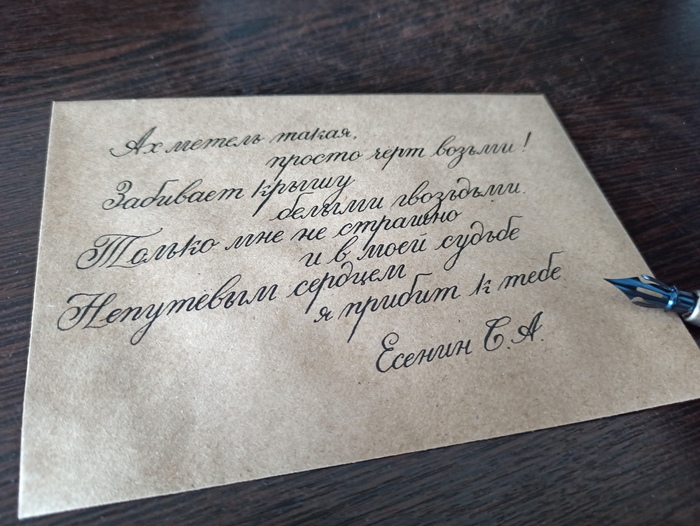

Написано стихотворение преимущественно анапестом

, рифма перекрёстная. Чаще всего используются образы и символы:

«золотые дали»

,

«ярче гореть»

,

«ласкать и карябать»

,

«розу белую с чёрною жабой повенчать»

,

«розовые дни»

. Есть и парадокс, когда поэт говорит о чертях и ангелах как двух сторонах одного целого, венчании белой розы и чёрной жабы. Есенин отмечает едва уловимую гармонию противоположного, многогранность своей души.

Осмысление своего места в мире, мысли о роли поэта, его предназначении и тоска по чему-то близкому, но недостижимому стали характерными для позднего творчества Есенина.

Сергей Александрович Есенин — личность весьма неординарная и хорошо известная во всем мире не только в поэтических кругах, но и среди читателей самого разного возраста и склада ума. Интересно, что свою ошеломляющую популярность поэт получил при жизни, что, конечно, очень справедливо — поэт вдохновлялся, зная, что его признают, и создавал вещи настолько великие, что они живут в сердцах миллионов и на сегодняшний день.

Но, как и любой творческий человек, Сергей Александрович прошел свой, непростой и местами тернистый путь, который, очевидно, и повлиял на всё его творчество. Что же такое происходило в жизни Есенина, что до сих пор его строки пронизывают до самого сердца? Как поэт начал свой путь и чем он закончился? Для того чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо обратить внимание на факты из биографии поэта.

О чем стихотворение?

Стихотворение «Мне осталась одна забава» было написано двадцативосьмилетним Есениным за два года до смерти. Этот текст, который критики потом назовут «изумительной вещью» и одним из самых пронзительных стихов поэта, был изначально запрещен к публикации и изъят цензурой из сборника «Москва кабацкая» с пометкой «Выкинуть». Сборник так и вышел без этого стихотворения, но оно осталось в его содержании как неотъемлемая его часть.

Стихи Есенина – это всегда автобиография, и «Мне осталась одна забава…» не исключение. Это поэтическое раздумье поэта о самом себе. Желание примирения и покоя. Героя здесь не занимают «дурные» сплетни и россказни о себе в «кабацком» обществе («Ах! какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь»), главное здесь для него — вопрос о месте веры в жизни. Строки «Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь» — о том, что раньше вера для Есенина была «детской», «невдумчивой», «наивной». Сейчас же страдающий герой, прошедший через разочарования, узнавший, что такое обман и предательство, преследования и окрики власти, наветы и клевета, видя вокруг только «желтую грусть» и «пропащую гульбу», сокрушается, что теперь он не верит. Но в этом признании — стремление найти в себе душевные силы и обрести веру.

В стихотворении особенно сильны мотивы покаяния и смерти, здесь дана «беспощадная и резкая самооценка пройденного жизненного и творческого пути». Это не внерелигиозный этап, несмотря на упоминающееся здесь неверие поэта, не его духовное обнищание. Это признание в «тяжких грехах», переоценка ценностей, раскаяние и мечта о смерти «под иконами» как высшей благодати. В этом исповедальном тексте заметен разлад поэта с самим собой, мечтающим в своих стихах «повенчать» «розу белую с черною жабой», в его душе и «живут ангелы», и «гнездятся черти». Этот разлад потом достигнет наивысшей точки в поэме Есенина «Черный человек».

Здесь можно услышать голос Есенина

В отличие от многих стихотворений русских поэтов, которые принято называть исповедальными и в которых мы видим, как поэт или его лирический герой напрямую обращается к Богу с просьбой о прощении или с благодарностью, в стихотворении Есенина «Мне осталась одна забава…» такого обращения нет, несмотря на всю его исповедальность. Духовно надломленный герой не дерзает обратиться к Богу, оглядываясь на свою прошлую жизнь, на все ошибки, которые он совершал, слова, которые он произносил, в том числе в своей поэзии. Но то, что в своей жизни герой оторвался от истины, вовсе не значит, что он забыл, где она находится. Поэтому он просит близких ему людей после смерти положить его «под иконами», словно перед вратами к этой истине.

Особый имидж Есенина

Некоторые могут подумать, что поэт был знатным гулякой и всю свою жизнь провел в пьянках и разврате. На самом деле биографы рассказывают о том, что гулянья поэта первое время были не чем иным, как хорошо спланированный образ – первое популярное стихотворение поэта как раз было хулиганским, и публика с удовольствием зацепилась за этот образ. После отъезда из родного села Есенин практически не употреблял спиртных напитков и даже ругал своих соседей, которые проводили все свое время в пьянстве.

Сложно сказать, как хорошо продуманный образ превратился в реальную жизнь – но с каждым годом Есенин пил все больше и больше, что не могли не заметить его знакомые.

🎻 Мне осталась одна забава

✔ В 1923 году Есенин находится на сложном и, как оказалось потом, роковом для него перепутье. Старого парня-рубахи уже почти нет, вчерашние идеалы разрушены, а взгляд вперёд ловит пустоту. Потеряны многие друзья, нарастает конфликт с советской властью и поэтому Сергей всё чаще пишет стихи-исповеди, пытаясь подвести некую черту над пройденным этапом жизни.

Исповедь Есенина

💕 В это время пишется «Мне осталась одна забава», которое пополнит золотой фонд творчества поэта. Стихотворение-исповедь должно открыть глаза окружающим на жизнь Есенина и объяснить им, что стало причиной не всегда понятных поступков поэта и человека.

И похабничал я и скандалил

Для того, чтобы ярче гореть.

Горел для вас, говорит Сергей, так почему же вы меня не понимаете?

Устав обращаться к окружающим, которые его не понимают (это не первое есенинское стихотворение-исповедь), Сергей вспоминает о Боге, что редкость для его творчества.

Стыдно мне, что я в бога верил.

Горько мне, что не верю теперь.

Вопрос веры

Первая строка легко объясняется – поэту стыдно за то, что он ранее верил в Бога, но променял веру на собственное горение. Вторая строка показывает, что нет веры и сегодня, но от этого только горько. Может быть, Есенину и хочется стать ближе к Богу, но «грехи в рай не пускают», может, просто стыдно идти к нему из-за прошлых грехов.

Можно отнести к автобиографичным. Редко у кого из поэтов встретишь такое переплетенье ангелов и чертей – нежной лирики и лихих загулов в кабаках, страстной любви и неистового хулиганства. В Есенине перемешано столько чёрного и белого, светлого и тёмного, что земному человеку не осознать, где находится его истина.

Покаяние?

😢 Можно считать эти стихи покаянием и исповедью, хотя жить Сергею ещё более 2 лет и он немало успеет сделать на этой земле.

В конце стихотворения Сергей Есенин не умоляет его простить, а просит:

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

Мы не знаем, что Бог сказал поэту после смерти, но церковь позволила похоронить его на кладбище, что нельзя делать с самоубийцами (такова официальная версия смерти). Возможно, это жест, которым церковь приняло его покаяние, почитателям же поэта его не надо прощать – он открыл им глаза на русскую душу и достоин только аплодисментов.

Эпитеты и метафоры

✔ В стихотворении «Забава» Есенин использует тропы для выразительности строк и придания строфам художественной глубины.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.

✔ Стих написан анапестом и имеет перекрестную рифмовку (забава – свист – слава – скандалист). Стихотворение написано за 2 года до смерти Есенина и относится к жанру лирической исповеди.

Текст

Ах! какая смешная потеря!

Много в жизни смешных потерь.

Стыдно мне, что я в бога верил.

Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали!

Все сжигает житейская мреть.

И похабничал я и скандалил

Для того, чтобы ярче гореть.

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной,-

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

Стихотворение «Мне осталась одна забава» в исполнении С. Безрукова из фильма «Сергей Есенин».