Что понимается под диапазоном толерантности организма

Научная электронная библиотека

Хамзина Ш. Ш., Жумабекова Б. К.,

2.4. Закон толерантности Шелфорда. Диапазон толерантности

Любому живому организму или сообществу организмов необходимы не вообще температура, влажность, пища и т.д., а их определенный режим, т.е. границы допустимых колебаний этих факторов. Диапазон между экологическим минимумом и экологическим максимумом составляет пределы устойчивости, т.е. толерантности данного организма – этот закон толерантности был сформулирован в 1910 г. В. Шелфордом.

Закон толерантности Шелфорда: лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному фактору.

Факторы среды имеют количественное выражение. По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону пессимума (зону угнетения) и пределы выносливости организма (рис. 2).

Оптимум – такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна. В зоне пессимума жизнедеятельность организмов угнетена. За пределами выносливости существование организма невозможно.

Различают нижний и верхний предел выносливости. Способность живых организмов переносить количественные колебания действия экологического фактора в той или иной степени называется экологической валентностью (толерантностью, устойчивостью, пластичностью).

Значения экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называется зоной толерантности.

Применение закона толерантности необходимо при оценке возможности акклиматизации диких видов, успешности культивирования растений, выращивания сельскохозяйственных животных и других случаях. Закон толерантности определяет положение, по которому любой избыток вещества или энергии оказывается загрязняющим окружающую среду.

Виды с широкой зоной толерантности называется эврибионтными, с узкой – стенобионтными.

Рис. 2. Схема действия факторов среды на живые организмы. Места пересечений кривой с осью абсцисс – критические точки

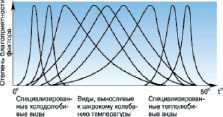

Кривая, характеризующая жизнедеятельность организма в зависимости от одного из факторов внешней среды, почти всегда будет иметь форму колокола. Такие кривые называются кривыми толерантности (рис. 3). Положение вершины кривой указывает на условия, оптимальные (наилучшие) для данного процесса. Пологие кривые соответствуют широкому диапазону толерантности, крутые кривые указывают на небольшой диапазон толерантности.

Рис. 3. Положение кривых оптимума на температурной шкале для разных видов

Организмы с широким диапазоном толерантности ко всем факторам широко распространены в природе и часто бывают космополитами, например, патогенные микроорганизмы.

Организмы, переносящие значительные колебания температуры, называются эвритермными, а приспособленные к узкому интервалу температур – стенотермными. Таким же образом по отношению к давлению различают эври и стенобатные организмы, по отношению к степени засоления среды – эври – и стеногалинные и т.д.

Организмы могут иметь широкий диапазон в отношении одного фактора и узкий диапазон относительно другого. Например, люди более выносливы к отсутствию пищи, чем к отсутствию воды.

Если условия по одному из экологических факторов становятся неоптимальными, то может измениться и предел толерантности по другим факторов. Например, при недостатке азота требуется больше воды.

Наблюдаемые в природе реальные пределы толерантности меньше потенциальных возможностей организма адаптироваться к данному фактору. Пределы толерантности к физическим условиям среды могут сужаться биотическими отношениями (конкуренция, отсутствие опылителей, хищники).

Экстремальные значения одного из факторов ведут к снижению предела толерантности по другим факторам. Если в реку сбрасывается нагретая вода, то рыбы и другие организмы тратят почти всю свою энергию на преодоление стресса. Психологический стресс может вызвать многие соматические заболевания и у человека и у животных.

Пределы толерантности

Среда как одно из основных экологических понятий, которое означает весь спектр окружающих организм элементов. Особенности влияния температуры на скорость роста растения. Характеристика закона экологической толерантности американского зоолога В. Шелфорда.

| Рубрика | Экология и охрана природы |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 06.06.2015 |

| Размер файла | 586,7 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Живое неотрывно от среды. Каждый отдельный организм, являясь самостоятельной биологической системой, постоянно находится в прямых или косвенных отношениях с разнообразными компонентами и явлениями окружающей его среды или, иначе, среды обитания, влияющими на состояние и свойства организма.

Существование каждого вида ограничивается тем из факторов, который наиболее отклоняется от оптимума. «Закон ограничивающего фактора» был вначале сформулирован немецким агрохимиком, одним из основоположников агрохимии Юстусом Либихом в 1840 году. Ю. Либих изучал влияние разнообразных факторов на рост растений и установил, что урожай зерна часто лимитируется не теми питательными веществами, которые требуются в больших количествах, например, как двуокись углерода и вода, а теми, которые требуются в малых количествах (например, бор), но которых и мало в почве. Ю. Либих выдвинул принцип: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай». Этот принцип получил широкую известность как закон минимума Ю. Либиха. Согласно этому закону относительное действие отдельного экологического фактора тем сильнее, чем больше он находится по сравнению с другими факторами в минимуме (рисунок1). Закон Ю. Либиха показывает на один из аспектов зависимости организмов от среды, он строго применим в условиях стационарного состояния системы. Если условия среды будут изменяться, то тот или иной процесс также изменится, и будет зависеть от других факторов.

Рисунок 1. Модель, иллюстрирующая закон Либиха

Изучая различное лимитирующее действие экологических факторов (таких как свет, тепло, вода) американский зоолог Виктор Эрнест Шелфорд (1877-1968), пришел к выводу, что лимитирующим фактором может быть не только недостаток, но и избыток факторов. В экологию такое положение вошло как закон толерантности В. Шелфорда, сформулированного им в 1913 году. Он гласит: «лимитирующим фактором, ограничивающим развитие организма, может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия». Под ограничивающим фактором понимают фактор, уровень которого в качественном и количественном отношении (недостаток или избыток) оказывается близким к пределам выносливости данного организма.

Рисунок 2. Влияние температуры на скорость роста растения

Рисунок 3. Экологическая пластичность видов

Поскольку все факторы среды взаимосвязаны и среди них нет абсолютно безразличных для любого организма, каждая популяция и вид в целом реагируют на эти факторы, но воспринимают их по-разному. Такая избирательность обусловливает и избирательное отношение организмов к заселению той или иной территории. Различные виды организмов предъявляют неодинаковые требования к почвенным условиям, температуре, влажности, свету и т. д. Поэтому на разных почвах в разных климатических поясах произрастают различные растения. В свою очередь в растительных ассоциациях формируются неодинаковые условия для животных.

Ещё в 1840 году немецкий агрохимик Ю. Либих сформулировал экологический закон минимума, суть которого состоит в том, что выживаемость организмов определяется наиболее слабым звеном в цепи экологических потребностей.

Чтобы проще было понять, что означает этот закон, можно привести следующий пример. Если организм ощущает нехватку какого-то элемента, например, калия, то, сколько не пичкай его другими элементами таблицы Менделеева, это ему не поможет. Степень его выживаемости и продуктивности будет определяться именно тем минимальным количеством калия, которое будет ему доступно.

Однако причиной, ограничивающей развитие организма, может быть не только нехватка, но и излишек факторов среды: света, воды, минеральных веществ. Обобщение этих выводов легло в основу закона экологической толерантности, сформулированного в 1913 г. американским зоологом В. Шелфордом.

Закон толерантности отражает стойкость живых организмов к факторам среды. Все виды на планете Земля приспособлены к определённым количественным колебаниям факторов среды. Таким образом, жизнедеятельность организмов определяется как экологическим минимумом, так и экологическим максимумом этих факторов. Диапазон между этими двумя показателями называется пределами экологической толерантности. Например, минимальная температура, при которой живут бактерии-мезофилы, составляет +100С, а максимальная +470С. Следовательно, диапазон между 100С и 470С и будет пределом толерантности по температуре для данных видов организмов.

Учёным удалось установить границы существования и жизнедеятельности многих видов организмов. Виды с широкими пределами толерантности, которые могут жить при весьма значительных колебаниях значения какого-либо фактора среды, получили называние эврибионтов. А те виды, жизненные возможности которых ограничены узким диапазоном изменений данного фактора, называются стенобионтами. Например, по такому фактору как потребность в воде, верблюд будет эврибионтом, а человек стенобионтом.

Но пределы толерантности выражаются не только пространственными, но и временными рамками. Как известно, теплолюбивые виды, которые живут в условиях умеренного климата, способны переносить циклические повторения холодных и жарких периодов года благодаря соответствующим физиологическим приспособлениям. Но к резким нециклическим перепадам, например, к резкому похолоданию в тёплое время года, многие виды бывают не готовы, хотя в холодный сезон переносят низкие температуры без особых проблем.

Организмы способны иметь широкий предел толерантности по отношению к одним факторам среды и узкий диапазон к другим. Соответственно, организмы с широким диапазоном толерантности ко всем основным факторам, как правило, отличаются высоким распространением в природе. В то же время, если условия по одному из факторов далеки от оптимального, то пределы толерантности нередко снижаются и по другим факторам. Например, нехватка какого-то элемента питания для растения может отразиться на сокращении пределов толерантности к низким или высоким температурам. Таким образом, можно наблюдать взаимное влияние одного фактора на другой, в результате чего могут смещаться и пределы толерантности к какому-либо из этих факторов. Например, каждый из нас замечал, что сильный мороз намного легче переносится при низкой влажности воздуха. А способность переносить засуху у растений значительно ухудшается при сильном ветре, когда образуются так называемые суховеи.

Но бывает и наоборот, когда нехватка какого-то фактора (до определённых пределов, конечно) может быть компенсирована другими факторами. Например, одинаковый по длительности и интенсивности период засухи лучше перенесёт то растение, которое будет находиться на почве, более богатой минеральными элементами. Это связано с тем, что одной из основных функций воды в растении является доставка минеральных компонентов в его организм. Следовательно, на бедной почве растению нужно будет прилагать большие усилия, чтобы пропустить через себя как можно больше воды, а получить при этом то же самое количество элементов. В общем, законы экологии, равно как и других биологических наук, более комплексные и пластичные, по сравнению, например, с законами физики.

Среди законов, определяющих взаимодействие индивида с окружающей его средой, выделяется правило соответствия условий среды генетической предопределенности организма. Оно утверждает, что вид организмов может существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его природная среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. Например, у водных животных пределы толерантности к температуре обычно более узкие по сравнению с наземными животными, так как диапазон колебаний температуры в воде меньше, чем на суше.

Но было бы неправильно говорить о том, что живые организмы полностью зависят от физических условий среды. Приспосабливаясь к природным условиям, они, в то же время, изменяют их, чтобы ослабить ограничивающие влияния температур, света, влажности и других факторов. Но эффективность такой деятельности проявляется главным образом тогда, когда организмы в своём взаимодействии образуют крупные сообщества. Например, лес, выросший на голом месте, способен изменить влажность, температуру, кислотность почвы на данном участке. В этом и заключается средообразующая функция природных экосистем.

экологический толерантность растение

Ознакомившись с вышеперечисленными закономерностями, мы можем сделать определённые выводы о влиянии человека на пределы толерантности различных компонентов биосферы. Очевидно, что загрязнение воды, воздуха или почвы токсическими веществами снижает пределы толерантности живых организмов, да и самого человека, к различным неблагоприятным факторам среды. Изменение пределов толерантности в результате воздействия антропогенного фактора может также приводить к смещению экологических ниш. В результате этого происходит смена и обеднение видового разнообразия. Например, загрязнение воды промышленными и коммунальными стоками не позволяет видам с узкими пределами толерантности по отношению к вредным веществам выживать в такой среде. В результате этого воду заселяют более толерантные виды, например, сине-зелёные водоросли, которые мы можем массово наблюдать на наших водоёмах.

Грубое вмешательство человека в природные процессы сказывается не только на пределах толерантности каких-то отдельных видов, но, по сути, на пределах толерантности всей биосферы как единого сбалансированного организма.

3. Тонкопий М.С., Ишкулова Н.П., Анисимова Н.М., Сатбаева Г.С. Экология и устойчивое развитие, 2011.- 378с.

Экологическая ниша и толерантность

Основные особенности экологической ниши. Характеристика и сущность закона толерантности Шелфорда. Значение лимитирующего фактора в жизнедеятельности организма. Существование видов в биогеоценозе. Формулировка закона минимума и анализ закона толерантности.

| Рубрика | Экология и охрана природы |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 12.12.2011 |

| Размер файла | 83,7 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В данной работе я хочу Вас познакомить с такими понятиями, как экологическая ниша, лимитирующие факторы, подробнее рассказать про закон толерантности.

Понятие экологической ниши было введено для обозначения роли, которую тот или иной вид играет в сообществе. Под эконишей следует понимать образ жизни и прежде всего способ питания организма.

Согласно закону минимума жизненные возможности организмов лимитируют те экологические факторы, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму.

Любой вид организмов приспособлен для определенных условий существования и не может произвольно менять среду обитания, пищевой рацион, время питания, место размножения, убежища и т.п. Весь комплекс отношений к подобным факторам определяет место, которое природа выделила данному организму, и роль, которую он должен сыграть во всеобщем жизненном процессе. Все это объединяется в понятии экологической ниши.

Под экологической нишей понимают место организма в природе и весь образ его жизнедеятельности, его жизненный статус, закрепленный в его организации и адаптациях.

То есть в современном понимании экологической ниши можно выделить по крайней мере три аспекта: физическое пространство, занимаемое организмом в природе (местообитание), его отношение к факторам среды и к соседствующим с ним живым организмам (связи), а также его функциональную роль в экосистеме. Все эти аспекты проявляются через строение организма, его адаптации, инстинкты, жизненные циклы, жизненные “интересы” и т.п. Право организма выбирать свою экологическую нишу ограничено довольно узкими рамками, закрепленными за ним от рождения. Однако его потомки могут претендовать на другие экологические ниши, если в них произошли соответствующие генетические изменения.

На одной территории в экосистеме может жить большое количество организмов разных видов. Это могут быть близкородственные виды, но каждый из них обязан занять свою уникальную экологическую нишу. В этом случае данные виды не вступают в конкурентные отношения и в определенном смысле становятся нейтральными друг к другу. Однако зачастую экологические ниши разных видов могут перекрываться по крайней мере по одному из аспектов, например, по местообитанию или по питанию. Это приводит к межвидовой конкурентной борьбе, которая обычно не носит жесткого характера и способствует четкости разграничения экологических ниш.

Таким образом, в экосистемах реализуется закон, аналогичный принципу запрета Паули в квантовой физике: в данной квантовой системе в одном и том же квантовом состоянии не может находиться более одного фермиона (частиц с полуцелым спином, типа электронов, протонов, нейтронов и т.п.). В экосистемах также происходит квантование экологических ниш, которые стремятся четко локализоваться по отношению к другим экологическим нишам. Внутри данной экологической ниши, то есть внутри популяции, которая занимает эту нишу, продолжается дифференциация на более частные ниши, которые занимает каждая конкретная особь, определяющая статус данной особи в жизни данной популяции.

Происходит ли подобная дифференциация на более низких уровнях системной иерархии, например, на уровне многоклеточного организма? Здесь также можно выделить различные “виды” клеток и более мелких “телец”, строение которых определяет их функциональное назначение внутри организма. Некоторые из них неподвижны, их колонии образуют органы, назначение которых имеет смысл только в отношении организма в целом. Имеются и подвижные простейшие организмы, живущие, казалось бы, своей “личной” жизнью, которая тем не менее полностью удовлетворяет потребностям всего многоклеточного организма. Так например, красные кровяные тельца делают только то, что они “умеют”: в одном месте связывают кислород, а в другом месте его высвобождают. Это их “экологическая ниша”. Жизнедеятельность каждой клетки организма построена таким образом, что, “живя для себя”, она одновременно трудится на благо всего организма. Подобный труд вовсе не утомляет, так же как нас не утомляет процесс приема пищи, или занятие любимым делом (если, конечно, все это в меру). Клетки устроены так, что по-другому они жить просто не могут, так же как пчела не может жить, не собирая с цветов нектар и пыльцу (наверное, это приносит ей какое-то наслаждение).

При анализе распределения отдельных организмов или целых сообществ экологи нередко обращаются к так называемым лимитирующим факторам. Исчерпывающее описание определенной среды не только невозможно, но и не нужно, поскольку распределение животных и растений (как по географическим зонам, так и по отдельным местообитаниям) может определяться всего одним фактором, например экстремальными (для данных организмов) температурами, слишком низкой (или слишком высокой) соленостью или недостатком пищи. Однако выделить такие лимитирующие факторы бывает нелегко, а попытки установить прямую связь между распределением организмов и каким-либо внешним фактором далеко не всегда удачны. Например, лабораторные опыты показывают, что некоторые животные, обитающие в солоноватых и морских водах, способны выносить изменения солености в широких пределах, а их кажущаяся приуроченность к узкому диапазону значений этого фактора определяется просто наличием в соответствующих местах подходящей пищи.

Впервые на значение лимитирующих факторов указал немецкий агрохимик Ю. Либих в середине XIX в. Он установил закон минимума: урожай (продукция) зависит от фактора, находящегося в минимуме. Если в почве полезные компоненты в целом представляют собой уравновешенную систему и только какое-то вещество, например фосфор, содержится в количествах, близких к минимуму, то это может снизить урожай. Но оказалось, что даже те же самые минеральные вещества, очень полезные при оптимальном содержании их в почве, снижают урожай, если они в избытке. Значит, факторы могут быть лимитирующими, находясь и в максимуме.

Таким образом, лимитирующими экологическими факторами следует называть такие факторы, которые ограничивают развитие организмов из-за недостатка или их избытка по сравнению с потребностью (оптимальным содержанием). Их иногда называют ограничивающими факторами.

Что касается закона минимума Ю. Либиха, то он имеет ограниченное действие и только на уровне химических веществ. Р. Митчерлих показал, что урожай зависит от совокупного действия всех факторов жизни растений, включая температуру, влажность, освещенность и т. д.

Наиболее полно и в наиболее общем виде всю сложность влияния экологических факторов на организм отражает закон толерантности В. Шел форда: отсутствие или невозможность процветания определяется недостатком (в качественном или количественном смысле) или, наоборот, избытком любого из ряда факторов, уровень которых может оказаться близким к пределам переносимого данным организмом. Эти два предела называют пределами толерантности.

Подобно температуре действуют и другие лимитирующие факторы, а организмы по отношению к характеру их воздействия называют, соответственно, стенобионтами и эврибион-тами. Например, говорят: организм стенобионтен по отношению к влажности, или эврибионтен к климатическим факторам, и т. п. Организмы, эврибионтные к основным климатическим факторам, наиболее широко распространены на Земле.

Такая компенсация факторов обычно создает условия для физиологической акклиматизациивида-эврибиота, имеющего широкое распространение, который, акклиматизируясь в данном конкретном месте, создает своеобразную популяцию, экологический тип, пределы толерантности которой соответствуют местным условиям. При более глубоких адаптационных процессах здесь могут появиться и генетические расы.

Итак, в природных условиях организмы зависят от состояния критических физических факторов, от содержания необходимых веществ и от диапазона толерантности самих организмов к этим и другим компонентам среды.

Организм с широкими границами по большинству экологических факторов обычно широко распространен (например, воробей). Если условия по одному фактору не оптимальны, то может снизиться предел устойчивости к другому экологическому фактору (например, при низком содержании азота в почве снижается засухоустойчивость злаков).

Закон толерантности расширяет закон минимума Либиха.

«Лимитирующим фактором процветания организма может быть как минимум, так и максимум экологического влияния, диапазон между которыми определяет степень выносливости (толерантности) организма к данному фактору».

Любой фактор, находящийся в избытке или недостатке, ограничивает рост и развитие организмов и популяций.

Согласно закону минимума жизненные возможности организмов лимитируют те экологические факторы, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму.

Закон толернатности был дополнен в 1975г Ю.Одумом.

Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного фактора и узкий диапазон в отношении другого.

Организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов обычно наиболее распространены

Если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для вида, то диапазон толерантности может сузиться и в отношении других экологических факторов (например, если содержание азота в почве мало, то требуется больше воды для злаков)

Диапазоны толерантности к отдельным факторам и их комбинациям различны.

Период размножения является критическим для всех организмов, поэтому именно в этот период увеличивается число лимитирующих факторов.

Способность видов существовать в одном биогеоценозе достигается расхождением требований к среде обитания, изменением образа жизни, т.е. разделением ниш.

Для воспроизводства и длительного существования многих видов животных большое значение имеет разграничение ниш на разных стадиях онтогенеза: гусеницы и имаго чешуекрылых, личинки и жуки майского хруща, головастики и взрослые лягушки не конкурируют между собой, так как различаются средой обитания и входят в разные цепи питания.

Межвидовая конкуренция приводит к сужению экологической ниши, не дает проявиться ее потенциям. Внутривидовая конкуренция, наоборот, способствует расширению экологической ниши. В связи с возрастанием численности вида начинается использование дополнительных кормов, освоение новых мест обитания, появление новых биоценотических связей.

Существование вида определяется лимитирующими факторами, находящимися не только в минимуме, но и в максимуме. Т.е., избыток какого-либо вещества, может быть так же вреден, как и недостаток. Закон толерантности расширяет закон минимума Либиха.ЗАКОНЫ ОДУМА:1- организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного экологического фактора и низкий в отношении другого;2- организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов наиболее распространены;3- если условия по какому-либо экологическому фактору неоптимальны, то диапазон толерантности может сузиться и в отношении других факторов;4- многие факторы среды могут стать лимитирующими в критические периоды жизни организмов.

экологический ниша биогеоценоз толерантность

Список использованной литературы