Что понимается под качественным уподоблением смежных согласных звуков

Фонетические явления

1. Палатализация— (palatalization) — смягчение согласных, возникает под влиянием следующих за ними гласных переднего ряда. Это явление характерно для русских согласных и выполняет смыслоразличительную функцию, например: мел — мель, тук — тюк, В английском языке большинство согласных произносится без палатализации, т. е. твердо.

2. Позиционная долгота гласных.Долгота кратких и долгих гласных находится в зависимости от позиции в слове; Ударные гласные являются наиболее долгими в конечной позиции, несколько короче перед звонкими согласными и самыми короткими перед глухими согласными.

3. Твердый приступ— задержка начала колебаний голосовых связок при артикуляции начального гласного.

4. Ассимиляция(assimilation). Под ассимиляцией понимается качественное уподобление смежных согласных звуков. Так, альвеолярные согласные [t], [d], [n], [l], [s], [z] становятся зубными под влиянием последующих межзубных [Ɵ], [ð]. В английском языке отсутствует свойственная русскому языку регрессивная ассимиляция, т. е. ассимиляция, при которой предыдущий согласный оглушается или озвончается под влиянием последующего.

8. Редукция(reduction) — процесс ослабления сокращения или исчезновения гласных звуков в неударной позиции. Например, длительность гласных в безударных словах и местоимениях сокращается. При сильном ослаблении гласные этих слов могут утратить свое качество. Происходит количественная и качественная редукция [а: — а — ə].

9. Аспирация(aspiration) — аспирация, придыхание.

11. Связующее г(linking r). Если за словом, оканчивающимся на согласную букву r следует слово, начинающееся с гласного звука, то на стыке слов звучит согласный [r], который носит название связующий r. Если эти слова разделены паузой, то связующее r исчезает.

12. Элизия(elision) — выпадение звука, часто для сохранения ритма. Например, cu(p)board, ras(p)berry, gran(d)mother, han(d)kerchief.

PART I

Exercise I. Read the following words paying special attention to correct pronunciation.

| 1. [i:] | 2. [i] | 3. [i:]— | [i] | |||

| be | bead | beat | did | it | beat | bit |

| he | heed | heat | bid | bit | seat | sit |

| fee | feed | feet | lid | lit | feet | fit |

| see | seed | seat | kid | kit | eat | it |

| tea | teas | teeth | pill | pit | cheap | chip |

| pea | peas | peace | nib | nip | leak | lick |

| knee | knees | niece | rib | rip | peak | pick |

| read | rid | |||||

| deed | did | |||||

| lead | lid | |||||

| teen | tin | |||||

| bean | bin | |||||

| heel | hill | |||||

| peel | pill |

Exercise II.Read the following sense-groups, mind the rhythm and intonation.

(a) Pete; Pete eats; Pete eats meat; Pete eats lean meat; Steve and Pete eat lean meat; Steve and Pete eat lean meat and green beans; please, Steve and Pete, eat lean meat and green beans.

(b) ease; with equal ease; Japanese with equal ease; Chinese and Japanese with equal ease; speaks Chinese and Japanese with equal ease; he speaks Chinese and Japanese with equal ease.

Exercise III. Transcribe and intone the following sentences. Practise reading them in pairs.

[i:] (a) 1. Pleased to meet you.

2. Please, be seated.

4. Greek meets Greek.

5. How much cheese do you need?

6. It’s easy to be wise after the event.

[i] (b) 1. It’s the limit.

2. It isn’t his business.

3. I think it’s a little thick.

4. Bill’s sister sings well.

5. Who sings English songs in his family?

[i:] — [i] (c) 1. Pete eats chiefly meat and Bill eats mainly fish.

2. Jimmy doesn’t eat chicken. Eve doesn’t eat cheese sandwiches.

3. Edith will be pleased to meet Bill, Peter and Eve.

4. Bill drinks coffee, Eve drinks tea.

5. Peter drinks whiskey, Jean drinks gin.

6. Who reads Greek myths in your family?

7. Will you still need me, will you still feed me when I am sixty-four.

Exercise IV.Read the tongue-twisters and learn them.

1. He went to sea to see what he could see and all he could see was sea, sea, sea.

2. I scream, you scream, we all scream for ice-cream.

Exercise V. Read the dialogues, mark the stresses and tunes. Learn them. Act out the dialogues.

Дата добавления: 2014-12-01 ; просмотров: 6185 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ В ОБЛАСТИ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

1. Фонетический закон конца слова. Шумный звонкий согласный на конце слова оглушается, т.е. произносится как соответствующий ему парный глухой. Такое произношение приводит к образованию омофонов: поро г [к] — поро к [к], моло д [т] — моло т [т], ко з [с], — ко с [с] и т.п. В словах с двумя согласными на конце слова оба согласные оглушаются: гру зд ь — гру ст ь [грус’т’], подъе зд — подъе ст [пΛдјэст] и т.п.

Оглушение конечного звонкого происходит в следующих условиях:

1) перед паузой: [пр’ишол појэст] (пришел поезд);

2) перед следующим словом (без паузы) с начальным не только глухим, но и гласным, сонорным, а также [ј] и [в]: [праф он], [сат наш], [слап ја], [рот ваш] (прав он, сад наш, слабя, род ваш). Сонорные согласные не подвергаются оглушению: сор, мол, ком, он.

2. Ассимиляция согласных по звонкости и глухости. Сочетания согласных, из которых один глухой, а другой звонкий, не свойственны русскому языку. Поэтому, если в слове оказываются рядом два разных по звонкости согласных, происходит уподобление первого согласного второму. Такое изменение согласных звуков называется регрессивной ассимиляцией.

В силу этого закона звонкие согласные перед глухими переходят в парные глухие, а глухие в том же положении — в звонкие. Озвончение глухих согласных встречается реже, чем оглушение звонких; переход звонких в глухие создает омофоны: [душкъ — душкъ] (дужка — душка), [в’и с’т’и — в’и с’т’и] (везти — вести), [фп’ьр’и м’эшку — фп’ьр’и м’эшку] (вперемежку — вперемешку).

Перед сонорными, а также перед [ј] и [в] глухие остаются без изменения: трут, плут, [Λт јэст] (отъезд), свой, твой.

Звонкие и глухие согласные ассимилируются при наличии следующих условий:

1) на стыке морфем: [пΛхоткъ] (походка), [збор] (сбор);

2) на стыке предлогов со словом: [гд’элу] (к делу), [зд’элъм] (с делом);

3) на стыке слова с частицей: [гот-ть] (год-то), [дод’ж’бы] (дочь бы);

4) на стыке знаменательных слов, произносимых без паузы: [рок-кΛзы] (рог козы), [рас-п’ат’] (раз пять).

3. Ассимиляция согласных по мягкости.

Ассимиляция по мягкости имеет регрессивный характер: согласный смягчается, уподобляясь последующему мягкому согласному. В указанном положении не все согласные, парные по твердости-мягкости, смягчаются и не все мягкие согласные вызывают смягчение предыдущего звука.

Все согласные, парные по твердости-мягкости, смягчаются в следующих слабых позициях:

1) перед гласным звуком [э]; [б’эл], [в’эс], [м’эл], [с’эл] (бел, вес, мел, сел) и т.п.;

2) перед [и]: [м’ил], [п’ил’и] (мил, пили).

Перед непарными [ж], [ш], [ц] мягкие согласные невозможны за исключением [л], [л’] (ср. конце — кольце).

Наиболее подвержены смягчению зубные [з], [с], [н], [р], [д], [т] и губные [б], [п], [м], [в], [ф]. Не смягчаются перед мягкими согласными [г], [к], [х], а также [л]: глюкоза, ключ, хлеб, наполню, молчу и т.п. Смягчение происходит внутри слова, но отсутствует перед мягким согласным следующего слова ([вот — л’ёс]; ср. [лт’бр]) и перед частицей ([рбс — л’и]; ср. [рлсл’и]) (вот лес, оттёр, рос ш, росли).

Губные перед мягкими зубными не смягчаются: [пт’ён’ч’ьк], [н’ефт’], [вз’ат’] (птенчик, нефть, взять).

Указанные случаи ассимилятивной мягкости согласных показывают, что действие ассимиляции в современном русском литературном языке не всегда отличается строгой последовательностью.

4. Ассимиляция согласных по твердости. Ассимиляция согласных по твердости осуществляется на стыке корня и суффикса, начинающегося твердым согласным: слесарь — слесарный, секретарь — секретарский и т.п. Перед губным [б] ассимиляция по твердости не происходит: [прлс’ит’] — [проз’бъ], [мъллт’ит’] — [мъллд’ба] (просить — просьба, молотить— молотьба) и т.д. Ассимиляции не подвергается [л’]: [пол’ь] — [злпбл’ньц] (поле, запольный).

5. Ассимиляция зубных перед шипящими. Этот вид ассимиляции распространяется на зубные [з], [с] в положении перед шипящими (передненёбными) [ш], [ж], [ч], [ш’] и заключается в полном уподоблении зубных [з], [с] последующему шипящему.

Полная ассимиляция [з], [с] происходит:

1) на стыке морфем: [жат’], [рлжат’] (сжать,разжать); [тыт’], [рлтыт’] (сшить,расшитъ); [т’от], [рлт’бт] (счет,расчет);[р\зн6т’ик], [извбт’ик] (разносчик, извозчик);

2) на стыке предлога и слова: [жаръм], [таръм] (с жаром, с шаром); [б’иежаръ], [биппаръ] (без жара, бвз шара).

Сочетание зж внутри корня, а также сочетанре жж (всегда внутри корня) обращаются в долгий мягкий [ж’]: [пож’ъ] (позже), Цёж’у] (езжу); [вбж’и], [дрбж’и] (вожжи, дрожжи). Факультативно в этих случаях может произноситься долгий твердый [ж].

Разновидностью этой ассимиляции является ассимиляция зубных [д], [т] следующими за ними [ч], [ц], в результате чего получаются долгие [ч’], [ц]: [лч’бт] (отчет), [фкра’цъ] (вкратце),

6. Упрощение сочетаний согласных. Согласные [д], [т] в сочетаниях из нескольких согласных между гласными не произносятся. Такое упрощение групп согласных последовательно наблюдается в сочетаниях: стн, здн, стл, нтск, стск, вств, рдц, лнц: [у»сныд], [пбзнъ], [т’иесл’йвыд], [г’иганск’ид’], [ч’уствъ], [с’ёрдцъ], [сбнцъ] (устный, поздно, счастливый, гигантский, чувство, сердце, солнце).

7. Сокращение групп одинаковых согласных. При стечении трех одинаковых согласных на стыке предлога или при-ставки со следующим словом, а также на стыке корня и суффикса со-гласные сокращаются до двух: [расор’ит’] (раз+ссорить), [сылкъд] (сссылкой), [кллбныд] (колонна+н+ый); [лд’ёскш] (Одесса+ск+ий).

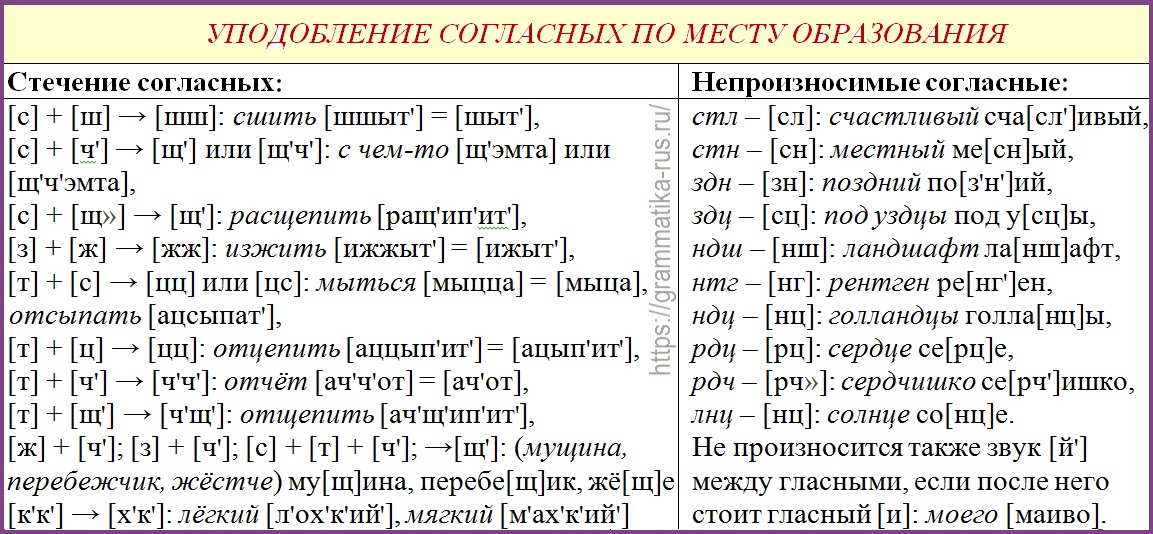

Уподобление согласных

Уподобление согласных по месту образования

Согласные по принципу количества задействованных звуков, подразделяются на пять категорий: двучленные (такие как «др», «зд», «кр») – самая распространённая, трехчленных («ств», «стр») и реже встречающиеся и нехарактерные для языка четырех- и пятичленные («дрст»).

По характеристике используемых звуков в сочетании согласных существует четыре вида: шумный-шумный, сонорный-сонорный, шумный-сонорный и сонорный-сонорный. Шумный — тот, у которого шум преобладает над голосом, у сонорного всё наоборот. Другие сочетания не используются из-за особенностей фонетической структуры языка.

На стыке корня и суффикса или приставки и корня слова, то есть встречающихся на стыке морфем произношение стечения согласных подчиняется звуковым законам. Основные законы произношения согласных – оглушение и уподобление. Так сочетание «сж» слышится нам как «жж» (например, «сжать»), «зш» оглушается до «шш» («замерзший»), «тс» и «дс» при произношении превращаются в «ц» («соседский»).

Максимальное количество непрерывно сочетаемых согласных не может превышать пяти «безмолвствовать».

Стечение согласных

[с] + [ч’] → [щ’] или [щ’ч’]: с чем-то [щ’эмта] или [щ’ч’эмта],

[з] + [ж] → [жж]: изжить [ижжыт’] = [ижыт’],

[т] + [с] → [цц] или [цс]: мыться [мыцца] = [мыца], отсыпать [ацсыпат’],

[т] + [ц] → [цц]: отцепить [аццып’ит’] = [ацып’ит’],

По старомосковским нормам орфографическое сочетание -чн- всегда должно было произноситься как [шн] в словах: конечно, скучно, яичница, пустячный, скворечник, девичник. В подавляющем большинстве других слов произносится [чн], как и пишется: игрушечный, сливочный, яблочный, мучной, закусочная, рюмочная и т.д.

Произношение [шн] сохранилось сегодня также в женских отчествах, оканчивающихся на –ична: Никитична, Ильинична и т.п..

По старомосковским нормам сочетание -чт- произносилось как [шт] в слове что и в словах, производных от него: ничто, кое-что и др: в настоящее время это правило сохраняется (за исключением слова нечто [чт]). Во всех остальных словах орфографическое —чт- произносится всегда как [чт]: почта, мечта, мачта.

В словах мужчина, перебежчик на месте жч, в форме сравнительной степени наречий жёстче, хлёстче (и хлестче) на месте стч, а также на месте сочетаний зч и сч заказчик, песчаник, хозрасчёт и др. произносится [щ]: му[щ]ина, перебе[щ]ик, жё[щ]е и т.д.

Непроизносимые согласные:

здц – [сц]: под уздцы под у[сц]ы,

Не произносится также звук [й’] между гласными, если после него стоит гласный [и]: моего [маиво].

Одна и та же буква может обозначать разные звуки в зависимости от занимаемой позиции.

Уподобление при стечении согласных чаще всего сопровождается удвоению одного звука: сшить [ш:ыт’]= [шыт’], мыться [мыцца]=[мыца]

Непроизносимый согласный — упрощение группы согласных из 3-4 букв: счастливый [щ’асл‘ивый’], местный [м’эсный’].

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Уподобление согласных

Тест на тему Согласные звуки

Тест на тему Фонетический разбор

Тесты на тему Непроизносимые согласные

Тест на тему Уподобление согласных и непроизносимые согласные

Тест на тему Фонетика

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Позиционное уподобление согласных по иным признакам. Расподобление согласных

Согласные могут уподобляться друг другу (подвергаться ассимиляции) не только по глухости / звонкости, твёрдости / мягкости, но и по другим признакам — месту образования преграды и её характеру. Так, подвергаются уподоблению согласные, например, в следующих сочетаниях:

[с] + [ш] → [шш]: сшить [шшыт’] = [шыт’],

[с] + [ч’] → [щ’] или [щ’ч’]: с чем-то [щ’́эмта] или [щ’ч’́эмта],

[с] + [щ’] → [щ’]: расщепить [ращ’ип’́ит’],

[з] + [ж] → [жж]: изжить [ижж́ыт’] = [иж́ыт’],

[т] + [с] → [цц] или [цс]: мыться [м́ыцца] = [м́ыца], отсыпать [ацс́ыпат’],

[т] + [ц] → [цц]: отцепить [аццып’́ит’] = [ацып’́ит’],

[т] + [ч’] → [ч’ч’]: отчёт [ач’ч’́от] = [ач’́от],

Позиционному изменению могут подвергаться сразу несколько признаков согласных. Например, в слове подсчёт [пач’щ’́от] имеет место чередование [д] + [ш’] → [ч’ш’], т. е. представлено уподобление по глухости, мягкости и признакам места и характера преграды.

В отдельных словах представлен процесс, обратный уподоблению, — расподобление (диссимиляция). Так, в словах лёгкий и мягкий вместо ожидаемой ассимиляции по глухости и образования долгого согласного ([г] + к’] → [к’к’]) представлено сочетание [к’к’] → [х’к’] (лёгкий [л́ох’к’ий’], мягкий [м́ах’к’ий’]), где отмечается расподобление звуков по характеру преграды (при произношении звука [к’] органы речи смыкаются, а при произношении [х’] сближаются). При этом диссимиляция по этому признаку совмещается с ассимиляцией по глухости и мягкости.

Упрощение групп согласных (непроизносимый согласный)

В некоторых сочетаниях при соединении трех согласных один, обычно средний, выпадает (так называемый непроизносимый согласный). Выпадение согласного представлено в следующих сочетаниях:

стл — [сл]: счастливый сча[сл’]ивый,

здц — [сц]: под уздцы под у[сц]ы,

ндш — [нш]: ландшафт ла[нш]афт,

ндц — [нц]: голландцы голла[нц]ы,

рдч — [рч’]: сердчишко се[рч’]ишко,

Не произносится также звук [й’] между гласными, если после него стоит гласный [и]: моего [маив́о].

Качественные и количественные соотношения между буквами и звуками в русском языке

Между буквами и звуками в русском языке устанавливаются неоднозначные качественные и количественные отношения.

Одна и та же буква может обозначать различные звуки, например, буква а может обозначать звуки [а] (мал [мал]), [и] (часы [ч’ис́ы]), [ы] (жалеть [жыл’́эт’]), что связано с изменением произношения гласных в безударных слогах; буква с может обозначать звуки [с] (сад [сат]), [с’] (гость [гос’т’]), [з] (сдать [здат’]), [з’] (сделать [з’д’́элат’]), [ж] (сжать [жжат’]), [ш] (расшить [рашш́ыт’]), [щ’] (расщепить [ращ’щ’ип’́ит’]), что связано с уподоблением согласных по разным признакам.

И наоборот: один и тот же звук может обозначаться на письме разными буквами, например: звук [и] может быть обозначен буквами и (мир [м’ир]), а (часы [ч’ис́ы]), я (ряды [р’ид́ы]), е (певун [п’ив́ун]).

Если рассматривать слово с точки зрения тех количественных соотношений, которые устанавливаются между буквами и звуками, то можно выявить следующие возможные соотношения:

1. Одна буква может обозначать один звук: шов [шоф]; это соотношение имеет место тогда, когда гласный стоит после непарного по твёрдости / мягкости согласного и гласная буква обозначает только качество гласного звука: так, например, буква о в слове стол [стол] не может быть иллюстрацией этого однозначного соотношения, так как в этом случае она обозначает не только звук [о], но и твёрдость согласного [т].

2. Одна буква может обозначать два звука: яма [й’́ама] (буквы я, ю, е, ё в начале слова, после гласных и разделительных знаков).

3. Буква может не иметь звукового значения: местный [м’́эсный’] (непроизносимый согласный), мышь [мыш] (мягкий знак в грамматической функции после непарных по твёрдости / мягкости согласных).

4. Одна буква может обозначать признак звука: конь [кон’], банька [б́ан’ка] (мягкий знак в функции обозначения мягкости парного согласного в конце и середине слова).

5. Одна буква может обозначать звук и признак другого звука: мял [м’ал] (буква я обозначает звук [а] и мягкость согласного [м’]).

6. Две буквы могут обозначать один звук: моется [м́оица], нёсся [н’́ос’а].

Может показаться, что три буквы также могут обозначать один звук: мыться [м́ыца], однако это не так: звук [ц] обозначен буквами т и с, а ь выполняет грамматическую функцию — указывает на форму инфинитива..

Слог

Фонетический слог — гласный или сочетание гласного с одним или несколькими согласными, произносимые одним выдыхательным толчком. В слове столько слогов, сколько в нём гласных; два гласных не могут находиться в пределах одного слога.

Слоги бывают ударные и безударные.

Большинство слогов русского языка оканчиваются гласным, т. е. являются открытыми: молоко [ма-ла-ќо]. Так, в последовательности СГСГСГ (где С — согласный, Г — гласный) возможен только один вариант слогораздела: СГ-СГ-СГ.

Однако в русском языке встречаются и слоги, заканчивающиеся согласным (закрытые). Закрытые слоги встречаются:

1) в конце фонетического слова: вагон [ва-ѓон],

2) в середине слова при стечении двух и более согласных, если

а) после [й’] следует любой другой согласный: война [вай’-н́а],

б) после остальных непарных звонких ([л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’]) следует парный по глухости / звонкости согласный: лампа [л́ам-па].

В остальных случаях стечения согласных слоговая граница проходит перед группой согласных: будка [б́у-тка], весна [в’и-сн́а].

Фонетический слог следует отличать от слога для переноса. Хотя в большом числе случаев перенос осуществляется в месте слогораздела (мо-ло-ко, лам-па), но в ряде случаев слог для переноса и фонетический слог могут не совпадать.

Во-первых, правила переноса не позволяют переносить или оставлять на строке одну гласную букву, однако обозначаемые ею звуки могут составлять фонетический слог; например, слово яма не может быть перенесено, но должно быть разделено на фонетические слоги [й’́а-ма].

Во-вторых, по правилам переноса следует разделить одинаковые согласные буквы: ван-на, кас-са; граница же фонетического слога проходит перед этими согласными, причём на месте стечения одинаковых согласных мы реально произносим один долгий согласный звук: ванна [в́а-на], касса [ќа-са].

В-третьих, при переносе учитывают морфемные границы в слове: от морфемы не рекомендуется отрывать одну букву, поэтому следует перенести раз-бить, лес-ной, но границы фонетических слогов проходят иначе: разбить [ра-зб’́ит’], лесной [л’и-сн́ой’].

Ударение

Ударение — это произношение одного из слогов в слове (вернее, гласного в нём) с большей силой и длительностью. Таким образом, фонетически русское ударение силовое и количественное (в других языках бывают представлены другие типы ударения: силовое (английский), количественное (новогреческий), тоническое (вьетнамский).

Другие отличительные признаки русского ударения — его разноместность и подвижность.

Разноместность русского ударения заключается в том, что оно может падать на любой слог в слове, в противоположность языкам с фиксированным местом ударения (например, французскому или польскому): д́ерево, дор́ога, молоќо.

Подвижность ударения заключается в том, что в формах одного слова ударение может перемещаться с основы на окончание: н́оги — ноѓи.

В сложных словах (т. е. словах с несколькими корнями) может быть несколько ударений: приб́оросамолётостро́ение, однако многие сложные слова не имеют побочного ударения: пароход [парах́от].

Ударение в русском языке может выполнять следующие функции:

1) организующую — группа слогов с единым ударением составляет фонетическое слово, границы которого не всегда совпадают с границами слова лексического и могут объединять самостоятельные слова вместе со служебными: в поля [фпал’́а], он-то [́онта];

2) смыслоразличительную — ударение может различать

а) разные слова, что связано с разноместностью русского ударения: м́ука — муќа, з́амок — зам́ок,

б) формы одного слова, что связано с разноместностью и подвижностью русского ударения: з́емли — земл́и.

Орфоэпия

Термин «орфоэпия» употребляется в лингвистике в двух значениях:

1) совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением значимых единиц: нормы произношения звуков в разных позициях, нормы ударения и интонации;

2) наука, которая изучает варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает произносительные рекомендации (орфоэпические правила).

Различия между этими определениями следующее: во втором понимании из области орфоэпии исключаются те произносительные нормы, которые связаны с действием фонетических законов: изменение произношения гласных в безударных слогах (редукция), позиционное оглушение / озвончение согласных и др. К сфере орфоэпии при таком понимании относят лишь такие произносительные нормы, которые допускают вариативность в литературном языке, например возможность произношения после шипящих как [а], так и [ы] ([жар́а], но [жысм’́ин]).

Учебные комплексы определяют орфоэпию как науку о произношении, то есть в первом значении. Таким образом, к сфере орфоэпии, по этим комплексах, принадлежат все произносительные нормы русского языка: реализация гласных в безударных слогах, оглушение / озвончение согласных в определённых позициях, мягкость согласного перед согласным и др. Эти произносительные нормы были нами описаны выше.

Из норм, допускающих вариативность произношения в одной и той же позиции, необходимо отметить следующие нормы, актуализированные в школьном курсе русского языка:

1) произношение твёрдого и мягкого согласного перед е в заимствованных словах,

2) произношение в отдельных словах сочетаний чт и чн как [шт] и [шн],

3) произношение звуков [ж] и [ж’] на месте сочетаний жж, жд, зж,

4) вариативность позиционного смягчения согласных в отдельных группах,

5) вариативность ударения в отдельных словах и словоформах.

Именно такие, связанные с произношением отдельных слов и форм слов нормы произношения являются объектом описания в орфоэпических словарях.

Дадим краткую характеристику этим произносительным нормам.

Произношение твёрдого и мягкого согласного перед е в заимствованных словах регулируется отдельно для каждого слова этого типа. Так, следует произносить к[р’]ем, [т’]ермин, му[з’]ей, ши[н’]ель, но фо[нэ]тика, [тэ]ннис, сви[тэ]р; в ряде слов возможно вариативное произношение, например: прог[р]есс и прог[р’]есс.

Произношение в отдельных словах сочетаний чт и чн как [шт] и [шн] также задаётся списком. Так, с [шт] произносятся слова что, чтобы, с [шн] — слова конечно, скучный, в ряде слов допустимо вариативное произношение, например, двое[ч’н’]ик и двое[шн’]ик, було[ч’н]ая и було[шн]ая.

Как уже было сказано, в речи некоторых людей, преимущественно старшего поколения, присутствует долгий мягкий согласный звук [ж’], который произносится в отдельных словах на месте сочетаний букв жж, зж, жд: дрожжи, вожжи, езжу, дожди: [др́ож’и], [в́ож’и], [й’́эж’у], [даж’́и]. В речи людей младшего поколения на месте сочетаний жж и зж может произноситься звук [ж] = [жж] ([др́ожы], [й’́эжу]), на месте сочетания жд в слове дожди — [жд’] (таким образом, при оглушении в слове дождь имеем варианты произношения [дощ’] и [дошт’]).

О вариативности позиционного смягчения в отдельных группах согласных уже шла речь при описании случаев позиционного смягчения. Обязательность позиционного смягчения в разных группах слов не одинакова. В речи всех носителей современного русского языка, как уже было сказано, последовательно происходит лишь замена [н] на [н’] перед [ч’] и [щ’]: барабанчик [бараб́ан’ч’ик], барабанщик [бараб́ан’щ’ик]. В других группах согласных смягчения или не происходит вовсе (например, лавки [л́афк’и]), или оно представлено в речи одних носителей языка и отсутствует в речи других. При этом представленность позиционного смягчения в разных группах согласных различна. Так, в речи многих носителей происходит позиционное смягчение [с] перед [н’] и [т’], [з] перед [н’] и [д’]: кость [кос’т’], песня [п’́эс’н’а], жизнь [жыз’н’], гвозди [гв́оз’д’и], смягчение же первого согласного в сочетаниях [зв’], [дв’], [св’], [зл’], [сл’], [сй’] и некоторых других скорее исключение, чем правило (например: дверь [дв’эр’] и [д’в’эр’], съем [сй’эм] и [с’й’эм], если [й’́эсл’и] и [й’́эс’л’и]).

Поскольку русское ударение разноместное и подвижное и в силу этого его постановка не может регулироваться едиными для всех слов правилами, постановка ударения в словах и формах слов также регулируется правилами орфоэпии. «Орфоэпический словарь русского языка» под ред. Р. И. Аванесова описывает произношение и ударение более чем 60 тысяч слов, причём из-за подвижности русского ударения в словарную статью часто включены все формы этого слова. Так, например, слово звонить в формах настоящего времени имеет ударение на окончании: звон́ишь, звон́ит. Некоторые слова имеют вариативные ударения во всех своих формах, например тв́орог и твор́ог. Другие слова могут иметь вариативные ударения в некоторых из своих форм, например: ткал́а и тќала, кос́у и ќосу.

Различия в произношении могут быть вызваны сменой орфоэпической нормы. Так, в лингвистике принято разграничивать «старшую» и «младшую» орфоэпическую норму: новое произношение постепенно вытесняет старое, но на каком-то этапе они сосуществуют, правда преимущественно в речи разных людей. Именно с сосуществованием «старшей» и «младшей» нормы связана вариативность позиционного смягчения согласных.

С этим же связано различие в произношении безударных гласных, нашедшее отражение в учебных комплексах. Система описания изменения (редукции) гласных в безударных слогах в комплексах 1 и 2 отражает «младшую» норму: в безударном положении в произношении совпадают в звуке [и] после мягких согласных все гласные, различающиеся под ударением, кроме [у]: миры [м’ир́ы], село [с’ил́о], пятёрка [п’ит’́орка]. В безударном слоге после твёрдых шипящих [ж], [ш] и после [ц] произносится безударный гласный [ы], отражаемый на письме буквой е (ж[ы]лать, ш[ы]птать, ц[ы]на).

Комплекс 3 отражает «старшую» норму: В нём сказано, что звуки [и], [ы], [у] произносятся отчётливо не только в ударных, но и в безударных слогах: м[и]ры. На месте букв е и я в безударных слогах после мягких согласных произносится [иэ], то есть средний между [и] и [э] звук (п[иэ]тёрка, с[иэ]ло). После твёрдых шипящих [ж], [ш] и после [ц] на месте е произносится [ыэ] (ж[ыэ]лать, ш[ыэ]птать, ц[ыэ]на).

Вариативность произношения может быть связана не только с динамическим процессом смены произносительных норм, но и с социально значимыми факторами. Так, произношение может разграничивать литературное и профессиональное употребление слова (ќомпас и комп́ас), нейтральный стиль и разговорную речь (тысяча [т́ыс’ич’а] и [т́ыщ’а]), нейтральный и высокий стиль (поэт [па́эт] и [по́эт]).

Комплекс 3 предлагает производить дополнительно к фонетическому (см. далее) орфоэпический разбор, который следует производить «тогда, когда в слове возможна или допущена ошибка в произношении или ударении». Например, крас́ивее — ударение всегда на втором слоге; коне[шн]о. Орфоэпический разбор дополнительно к фонетическому необходим тогда, когда в языке возможна вариативность в произношении данной звуковой последовательности или когда произношение слова связано с частыми ошибками (например, в ударении).

Графика. Орфография

Графика определяется во всех трех комплексах как наука, изучающая обозначение звучащей речи на письме.

Русская графика имеет специфические особенности, касающиеся обозначения мягкости согласных на письме, обозначения звука [й’] и употребления графических знаков (см. выше). Графика устанавливает правила написания для всех слов, определяет, как единицы языка передаются во всех словах и частях слов (в отличие от правил орфографии, которые устанавливают написания конкретных классов слов и их частей).

Орфография — раздел языкознания, изучающий систему правил единообразного написания слов и их форм, а также сами эти правила. Центральным понятием орфографии является орфограмма.

Орфограмма — это написание, регулируемое орфографическим правилом или устанавливаемое в словарном порядке, т. е. написание слова, которое выбирается из ряда возможных с точки зрения законов графики.

Орфография состоит из нескольких разделов:

1) написание значимых частей слова (морфем) — корней, приставок, суффиксов, окончаний, то есть обозначение буквами звукового состава слов там, где это не определено графикой;

2) слитное, раздельное и дефисное написания;

3) употребление прописных и строчных букв;

4) правила переноса;

5) правила графических сокращений слов.

Коротко охарактеризуем эти разделы.

Дата добавления: 2018-09-20 ; просмотров: 1308 ; Мы поможем в написании вашей работы!