Что посмотреть в плавске

Плавск

История и современность

Достопримечательности г. Плавска

На этом месте сразу был построен каменный холодный храм. К 1767 году старый деревянный сергиевский храм на погосте в крапивенской слободе пришел в полную ветхость и был опасен во время пребывания там большого количества народа.

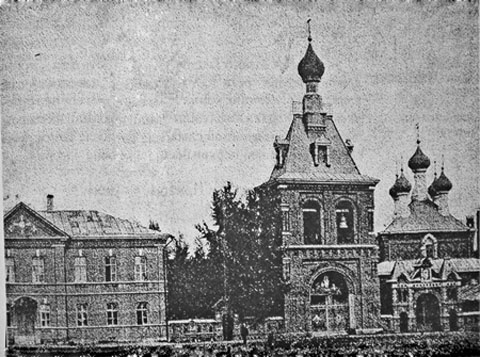

На основании Сенатского Указа от 3 мая 1767 года действительному тайному советнику, разных орденов кавалеру Сергею Васильевичу Гагарину разрешено было заложить новый каменный храм на новом месте, близ своей усадьбы, на отвершке левобережья реки Плавы поверх торговой площади. К 1774 году новый храм во имя Сергия Радонежского Чудотворца, каменный, холодный, с деревянным куполом был выстроен у восточной границы Княжеской усадьбы. При его освящении были перенесены вся церковная утварь и реликвии, хранившиеся в старом храме, в том числе и антиминс, освященный еще в XVII веке. В таком виде храм просуществовал до 1860 года.

В этом и последующих годах переделана была западная часть храма и устроена колокольня. Таким образом в середине 1860-х годов была устроена двухпридельная теплая трапезная церковь с колокольней, для которой купцом Б. Ф. Черемушкиным за 3,5 тысячи рублей в Страсбурге были куплены часы. Наконец, после устройства трапезной части храма в 1868 году приступили к реконструкции центрального основного объема, который был освящен 20 июля 1876 года. Приделы трапезной были освящены во имя иконы Казанской Божьей Матери и Святителя и Чудотворца Николая.

Бывший дом Грачевых.

Улица Калинина, 3.

До сих пор переправа, пересекающая р. Плаву с улицы Свободы в сторону Буяновки и железнодорожной станции, называется «Грачев мост». И это не случайно. Дело в том, что сам мост примерно с 1868 года являлся плотиной пруда, который приводил в действие механизм вододействующей мельницы, принадлежавшей Грачевым.

К сожалению, сама мельница, мельничный двор с массой хозяйственных построек ныне утрачены, дом, выполненный в эклектическом стиле, одноэтажный на подвале.

Ныне здесь расположен Плавский краеведческий музей.

Большая заслуга в создании краеведческого музея принадлежит местному краеведу Новикову Борису Даниловичу.

Борис Данилович родился в 1929 году и всю жизнь прожил в родном Плавске. Закончив в 1946 году тульское техническое училище, поступил на плавскую «Смычку», где, с небольшим армейским перерывом, проработал слесарем-ремонтником до начала 1990-х.

Улица Коммунаров, 68.

Здание построено владельцем сергиевских мельниц купцом Урусовым вскладчину с купцом Калашниковым и передано на благотворительные цели – сергиевские власти открыли здесь Женскую гимназию. Выполнено в необычном, не только для Тульской губернии 1880-х годов, стиле.

Ныне в этом здании расположена городская администрация.

Бывшая Ямщицкая изба,

Улица Коммунаров, 70

Первоначально возникновение на этом месте ямщицкой избы связано с прокладкой через Сергиевское московского шоссе в 1840-е годы. После пожара 1913 года здание, практически, перестроили заново, и в этом виде ямщицкая изба дошла до наших дней.

Несколько лет здесь располагался краеведческий музей. После перевода музея в другое помещение здание было выставлено на продажу.

В настоящее время ведется перестройка здания. Выполнено наращивание стен для увеличения высоты и сделана новая крыша.

Ворота Всехсвятского кладбища

Вход на старое кладбище. То что сохранилось. Когда-то рядом с этими воротами стояла колокольня.

Эти ворота сохранились поныне и находятся далеко не в лучшем состоянии. Их композиция – трехчастная. На боковых ризалитах завершение сделано в виде аттиков, над центральной частью – треугольный фронтон с утраченной ныне закладной иконой.

Основание самого кладбища можно отнести, скорее всего, к первой трети XIX века, ибо на известных нам картах и описаниях конца XVIII века мы его не встречаем. До закладки нового кладбища хоронили на старом погосте в Крапивенской слободе: там после демонтажа старой деревянной церкви была выстроена часовня.

Разрешение на строительство и содержание в богадельне призревающих было получено купцом Б. Ф. Черемушкиным в начале 1890-х годов. Им же был отпущен капитал в сумме 12 тыс. рублей на ее строительство. Поучаствовал в устройстве богадельни в Плавске и купец Сазонов, завещавший на «богоугодные цели» 25 тысяч рублей.

Двухэтажное, трехчастное, увенчанное треугольным фронтоном – ризалитом, ныне это здание – жилой дом. В его интерьере сохранилась металлическая лестница, отлитая на заводе Теплякова.

Одна из сохранившихся казенных построек главной торговой площади Сергиевского – два здания, соединенные в один фронт и имеющие одну общую торцовую стену.

Оба здания построены в 1870 – 1880-е годы: время активного формирования площади, закладки и строительства новых каменных торговых рядов. Левая часть дома – бывшая биржа, с дворовой стороны которой была пристроена пекарня, где выпекали хлеб, торговали им на первом этаже. Пекарня, к сожалению, не сохранилась.

В правой части этого комплекса находился трактир с бильярдной на втором этаже. В пристройке, начинающейся от дворового фасада основного здания, размещались, судя по всему, кухня и рабочие помещения трактира на первом этаже, и, видимо, две – три меблированные комнаты – на втором, деревянном.

Оба здания – эклектичны, с характерными элементами неоклассицизма: рустовка стен первого этажа и пилястр второго, здание биржи к тому же трехчастно по главному фасаду, правда, центральная часть подчеркнута лишь двумя оконными проемами, окруженными тремя рустованными лопатками. В верхней части ныне утрачен фронтон.

В настоящее время в здании биржи расположен Плавский районный суд.

Тревожит современное состояние этого объекта, особенно его цокольной части, «вросшей» в, так называемый, культурный слой. Летом 2013 года провели ремонт левой части этого здания. Заменили крышу и закрыли оригинальный карниз пластиковым, что совсем не улучшил вид старинного здания!

На заднем плане видно здание гостиного двора.

Домик садовника некогда стоял у основания регулярного паркового партера с прекрасной клумбой в центре. Сейчас на этом месте Плавский дом культуры, главная площадь с памятником В. И Ленину, а дом садовника попал на улицу Орлова. По типу это очень характерная вспомогательная постройка крупных усадеб. Симметричный, двухчастный в плане, домик служил, по-видимому, и жильем и рабочим помещением садовника и его семьи. Очень интересна и характерна для архитектуры Сергиевского конца XIX века кровля и конструкция крыши этого сооружения. высокая, стрельчатая, с треугольными врезками фронтончиков по бокам, в которых, видимо, были устроены слуховые окна. В настоящее время домик садовника используется под жилье, его левая часть сильно перестроена.

В правой части в 2011 году были заменены деревянные рамы на пластиковые, что сильно изменило внешний вид дома.

Дом «Рукоделия». Улица Красноармейская, 41

Построен княгиней Верой Федоровной Гагариной в 1890-е годы, как мастерская по обучению девушек Сергиевского всех сословий швейному делу. Здание выполнено в эклектическом стиле, мансардная часть его не первоначальная, а, видимо, поздней перестройки. Вероятно, изменен также и характер окон 2 этажа южного фасада – плоские клинчатые кирпичные перемычки заменены на лучковые. Все оконные перемычки имеют вставки белого камня. В годы первой мировой войны пошивная мастерская, которой в те годы руководила соратница В. Ф. Гагариной по «пашковству» и ее соседка по Петербургской усадьбе Софья Павловна Ливин, поставляла пошивную продукцию армейским частям.

Здесь 14 января 1020 г. проходил I съезд РКП(б) Плавского (Сергиевского) района.

В настоящее время главный, западный фасад Дома «Рукоделия» искажает пристройка 60-х годов 20 столетия.

Сейчас в Доме расположено БТИ (Бюро технической инвентаризации).

Плавск

Сегодня новый гульбарий

от «слободского» корреспондента Дмитрия Захарьина.

— Уроженец Плавска и член Союза писателей России Пётр Георгиевич Сальников в своей повести «Горелый порох» писал: «Если тебе, дорогой читатель, доведётся проезжать или проходить пеши 246-й километр Симферопольского шоссе от Москвы, ты увидишь у дороги и школу, и памятник, и новые деревья. Поклонись этому святому месту. »

Проезжать 246-й километр Симферопольского шоссе мне лично приходилось много раз, но целенаправленное путешествие в город на реке Плаве предстояло впервые.

Въездной карточкой Плавска является Курган Славы, откуда весь город виден как на ладони. Далее по ходу движения встретится градообразующее предприятие «Плава» и храм Сергия Радонежского, рынок с торговыми рядами и центральная площадь с памятником Владимиру Ильичу Ленину, но мы не стали изменять нашей традиции и отправились в местный краеведческий музей, где нашим экскурсоводом стала Елена Межова.

Территория, на которой возник город, примыкала к владениям Новосильско-Одоевского княжества, которое в начале XV века было завоёвано литовским князем Витовтом, а чуть позже вошло в состав единого Русского государства. Первое упоминание об этих местах относится к 1563 году, когда территории определялись по междуречью и прилегали к городу Крапивна.

В начале XVII века, после страшных разрушений, жители старой Крапивны постепенно разбрелись по соседним населённым пунктам. По народным преданиям, часть населения обосновалась на реке Плаве. Тогда и была построена церковь, освящённая в честь Сергия Радонежского.

Образовавшееся село назвали Сергиевским в 1708 году, тогда им владели три хозяина, среди которых был поручик Хитрово.

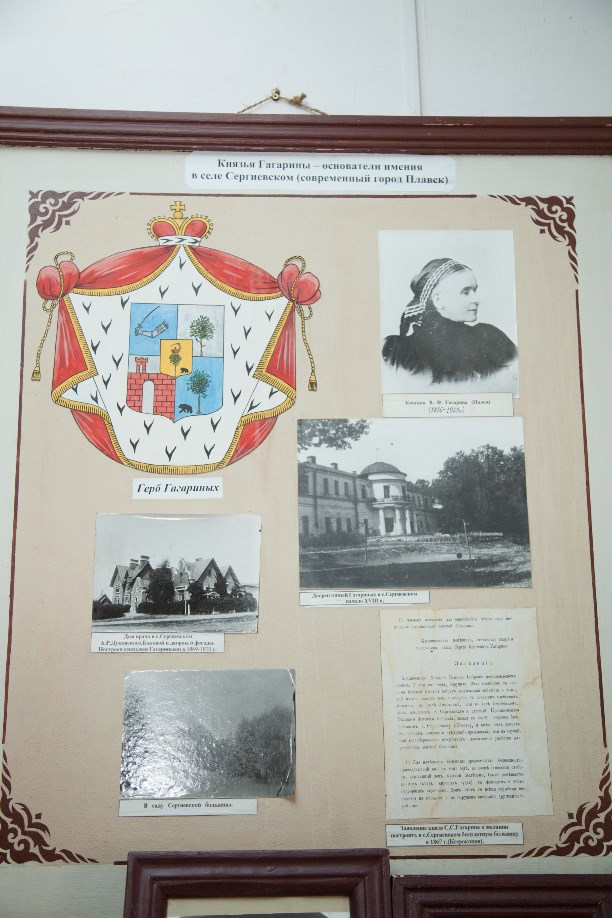

Село росло очень быстрыми темпами и в середине XVIII века оказалось во владении князя Сергея Васильевича Гагарина, которого на эти земли назначила сама Екатерина II. Так Сергиевское стало родовым имением Гагариных.

Со временем потомки Сергея Васильевича построили целый ряд значимых зданий, которые используются по назначению до сих пор. Речь идёт прежде всего о больничном комплексе (1869-1873 гг.), школе и храме.

Кроме того, существовали в те времена и общественные постройки, которые также были возведены по указу Гагариных: в «Чёрном дворе» располагались мастерские для юношей, в «Доме рукоделия» обучали девушек швейному делу.

В 1868 году в селе открывают железную дорогу. Открытие торгово-пассажирской станции позволило купцам вести торговлю по всей России. Более сотни купцов тогда насчитывали в Сергиевском, а сам населённый пункт по достатку часто сравнивали со столицей. Одним из зажиточных был купец Сазонов, про которого до сих пор в Плавске ходит легенда.

Однажды, торгуя во Франции зерном, купец познакомился с девушкой, по отцу русской, по матери француженкой, актрисой и прекрасной певицей. Пригласил её с собой, предложив руку и сердце, но та поставила условие: «Построишь в своей деревне дворец, подобный тому, что у моего отца, – поеду». Недолго думая молодой Сазонов снял копию с французского особняка и выстроил у себя в Сергиевском его подобие. Ничего не поделаешь: условие выполнено, пришлось француженке поселиться в «деревне» в Тульской губернии.

Село Сергиевское входило в состав Крапивенского уезда до 1924 года, а ещё через два года оно было переименовано в Плавск. Далее населённый пункт преобразовали в посёлок, а статус города он получил 10 мая 1949 года.

В годы Великой Отечественной войны посёлок Плавск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками в течение двух месяцев. При освобождении тогда погибло 353 человека. Гордостью Плавского района во времена войны стал уроженец села Синявино Борис Феоктистович Сафонов, дважды Герой Советского Союза, лётчик-североморец. На территории Плавска есть два музея, посвящённых событиям 1941-1945 гг.: музей имени Сафонова и музей «Погибшего полка».

Сегодня Плавск представляет собой небольшой городок с населением чуть меньше 16 тысяч человек. В черте города действуют пять заводов, главным из которых является машиностроительный завод «Плава» («Смычка» до 2009 года).

Совсем недавно в городе благоустроили городской парк, запустили фонтан. Со временем обещают поставить аттракционы.

Гуляя по Плавску, я не раз ловил себя на мысли, что город похож на маленькое государство, где каждое здание пропитано историей. Плавск и правда не просто точка на карте России.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! 😉

Уже опубликованные гульбарии по Тульской области:

Плавск

| Первое упоминание: | 1563 год |

|---|---|

| Население: | 15 тыс чел |

| Жители: | плавчане |

| Часовой пояс: | UTC+3:00 |

| Время: | московское |

| Телефонный код: | +7 48752 |

| Почтовый индекс: | 301470 |

Село Сергиевское (ныне г. Плавск) основано в 1671 году крупным землевладельцем А. С. Хитрово, правнучка которого Прасковья Ягужинская была женой князя Сергея Васильевича Гагарина. Расположенное на торговом пути с юга на Тулу и Москву, особенно после прокладки через него Московско-Курской железной дороги, село быстро росло и к середине XIX века превратилось в крупный торговый центр, славившийся торговлей хлебом. Здесь также продавали пеньку, масло, другие товары, четыре раза в год устраивались ярмарки. Строились промышленные предприятия, процветали ремесла.

В центре города, расположенном на высоком, левом берегу Плавы, сохранились постройки XIX — начала XX веков. В 1840-е годы возведены гостиный двор и ямская изба (перестроена после пожара 1913 года). Сохранились церковь Святого Сергия Радонежского в русско-византийском стиле (1860−1876 годы), кладбищенская церковь Всех Святых в русском стиле (1880−1892 годы). В последней трети XIX века также построены: железнодорожный вокзал (1868 год), главный корпус больницы в стиле неоготики (1869−1873 годы), здания биржи (1870-е годы), торговых рядов (1880−1881 годы), бывшей женской гимназии (1880-е годы; ныне здание администрации города) и другие. От усадьбы князей Гагариных сохранились: казначейство, дома управляющего (1880 год), садовника (конец XIX века). Значительная часть облика города составляют малоэтажные жилые дома XIX века, в том числе дом, в котором родился Е. А. Чудаков. Памятник В. И. Ленину (1963 год). Курган Славы с Вечным огнём (1973 год). Краеведческий музей (1993 год; с 2008 года в бывшем доме Грачёвых, XIX век).

Современный Плавск, несмотря на реконструкцию, которой он подвергся в 70-х гг. XX в., продолжает оставаться малым городом с древнерусской планировкой, основанной на природных, естественных рельефах.

Район

памятника «Сергиевская церковь с интерьером, 1774 г.», перестраивалась во 2 пол. XIX в.

Церковь расположена в историческом центре города Плавска на ул. Коммунаров, 48

Церковь во имя Сергия Радонежского построена в 1774 году, каменная, холодная, с деревянным куполом. При её освящении была перенесена вся церковная утварь и реликвии, хранившиеся в старой церкви, в том числе антиминс, освящённый ещё в XVII веке. В таком виде церковь просуществовала до 1860 года. В этом и последующих годах была переделана западная часть храма и устроена колокольня. Таким образом, в середине 1860-х была устроена двухпридельная тёплая трапезная церковь с колокольней.

Купцом Б.Ф. Черёмушкиным за 3,5 тысяч рублей в Страсбурге были куплены часы и установлены на колокольне. После устройства трапезной части храма в 1868 году приступили к реконструкции центрального объёма, который был освящён 20 июля 1876 года. Приделы трапезной были освящены во имя Казанской Божьей Матери и Святителя и Чудотворца Николая. Вся реконструкция храма середины XIX века была произведена на средства князя С.С. Гагарина, сергиевских купцов Черёмушкина Б.Ф., Сазонова И.С., а также на средства прихожан. Именно в таком виде трёхпридельный Храм Сергия Радонежского дошёл до наших дней. Обращают на себя внимание и поражают его размеры – диаметр барабана и купола основного объёма. Главная достопримечательность церкви – ее главный иконостас. Он выточен из сероватого, матового, белого уральского камня сергиевскими мастерами – каменотёсами и имеют композицию, подобную иконостасу главного храма Троице – Сергиевой лавры. Белокаменные иконостасы – большая редкость, на территории Тульской губернии это, пожалуй, единственный пример. В 1938 году храм был закрыт и лишь в 1956 году его вернули церкви. Храм Сергия Радонежского Чудотворца – уникальнейшая постройка середины XIX века на территории Тульской губернии, строгость и простота форм, значительность объёмов внутренних пространств, изящество отделки интерьеров и, наконец, точность расчёта конструкций – подчёркивают эту уникальность. Храм принадлежит Тульской Епархии.

Храм содержится в хорошем состоянии и поддерживается порядок на территории храма.

Памятник архитектуры XIX в. регионального значения.

Решение Тулоблисполкома от 09.06.1969 г. № 6-294 Р

памятника «Торговые ряды», 1880-1881 гг.

Торговые ряды находятся в городе Плавске, пл. Свободы, 1

В 1880-1881 годы на средства князя

Старый торг, существовавший на этом месте, известен еще по Геометрическому специальному плану 1778 года.

Старожилы помнят, что некоторое время после постройки торговые ряды назывались «Рогачи» или «Рогачики». Они и сейчас используются по своему прямому назначению. Здесь, как и во многих постройках Гагариных, используется уже знакомая нам кровля с вынесенными «кобылками», таким образом, свес кровли образует своеобразный почти метрового выноса козырек вокруг всего здания.

Здание находится в хорошем состоянии.

Торговая площадь заасфальтирована.

В Плавске возрождена традиция ежегодных Сергиевских ярмарок в сентябре месяце.

Памятник регионального значения, решение Тулоблисполкома от 09.06.1969 г. № 6 – 294 Р

памятника «Больница князей Гагариных», 1869 – 1873 гг.

Находится в городе Плавске по ул. В. Ульянова, 74

Главный корпус, 1869 г.

В комплекс Гагаринской больницы входят здания: дом врача Дуковского, хозпостройка дома врача, Главный корпус, заразный барак и туберкулёзное отделение.

Сергей Сергеевич Гагарин содержал эту больницу, построенную с благословения общества св. Евгении, для всех сословий.

Главный корпус представляет собой многофункциональное, изрезанное в плане, двухэтажное, на полуподвале здание, выполненное в характерных эклектичных формах. Здание имеет симметричный трехчастный фасад с выступающей в пять окон средней частью и подчеркнутым ризалитом входом, увенчанным к тому же еще сверху фронтончиком.

На крыльце и в интерьерах здания — кованые ограждающие элементы, выполненные в стиле модерн. Часть окон — также в кованой решетке. Ковку выполняли тульские кузнецы Спасские и Шариковы.

В интерьерах здания, используемого ныне по своему прямому историческому назначению, сохранились белокаменные изначальные лестницы, цоколь корпуса «отбит» тяжем фигурного кирпича.

В Главном корпусе расположены терапевтическое, детское и нервное отделения Плавской ЦРБ.

Здание находится в хорошем состоянии, но требуются реставрационные работы по фасадам.

Памятник исторического наследия, решение г. Плавск, АКТ № 278 от 31.10.2005 г.

памятник «Банк с оградой, XIX в.»

Находится в городе Плавске, улица Ульянова, 1

Угловое здание в самом начале Замостовки, построенное в конце XIX века, интересно тем, что не имеет прямых углов в плане. Объясняется это тем, что старые постройки возводили, подчиняясь обычно конфигурации сложившихся улиц и дорог, красных линий и очертаний границ участков принадлежащей зданию земли.

Чего нельзя сказать про современное строительство, когда под типовые в основном прямоугольные, объекты подгоняют красные линии застройки кварталов, площадей и т. п.

Здание банка—кирпичное, двухэтажное, выполнено в эклектических мотивах с элементами неоклассицизма, о чем свидетельствует рустовка лопаток главных фасадов, строгие междуэтажные тяжи и венчающий здание карниз. Необычные, заключенные в нестандартную форму кирпичных наличников, окна с лучковой кирпичной перемычкой подчеркивают эклектичность архитектуры здания.

Сбоку (по ул. Ульянова) бывший банк имеет позднюю пристройку, в настоящее время дворовые его фасады находятся не в лучшем техническом состоянии, всё здание требует ремонта и реставрации.

Памятник исторического наследия, решение г. Плавск, Акт № 275 от 31.10.2005 г.

памятника «Дом монанок, 1890 г.»

Здание находится в городе Плавске по улице Красноармейская, 43

«Дом монанок» построен на средства княгини В.Ф. Гагариной.

В годы большого урожая зерновых на полях Сергиевского Гагарины нанимали в помощь по уборке крестьян из соседних близких и дальних сел и деревень. Зачастили в Сергиевское крестьяне из далекого села Монаенки Алексинского уезда: то ли Гагарины им понравились с их организацией труда и жизни, то ли они понравились князьям за свое трудолюбие. В 1890-е годы В. Ф. Гагариной строится общежитие – гостиница для приезжих из далёкого села сезонных рабочих, получает оно название «Дом монанок», с сокращенной, для простоты, буквой «е». Выстроен дом в эклектичном стиле, имеет упрощенную планировку и крыльцо псевдорусской архитектуры на входе: арочное, на фигурных колоннах и полуколоннах.

В настоящее время здание используется как жилой дом и находится в удовлетворительном состоянии.

Памятник исторического наследия, решение г. Плавск, Акт № 265 от 31.10.2005 г.