Что посмотреть в ушачах

Пять причин поехать в Ушачи

Величественные руины костела святой Вероники в деревне Селище видны с расстояния нескольких километров. Фото: Андрей Дмитриев/ globus.tut.by

1. ОКУНУТЬСЯ В СЛЕЗЫ АНГЕЛОВ

Стоянки каменного века, найденные у деревень Путилковичи и Словени, а также удивительные кресты-валуны, будто растущие из земли, свидетельствуют о древней истории края. Как и полторы тысячи курганов и могильников в окрестных полях и лесах.

2. ПОБЫВАТЬ В ПАРТИЗАНСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Ушачи в годы войны были одной из партизанских столиц. Осенью 1942 года партизаны освободили районный центр и восстановили советскую власть. О героических страницах края можно узнать в районном Музее народной славы.

3. НАУЧИТЬСЯ ПРОЛАМЫВАТЬ СТЕНЫ

Весной 1944 года в местных лесах базировались полтора десятка партизанских бригад. Чтобы обезопасить тылы, гитлеровцы бросили против семнадцати тысяч народных мстителей шестьдесят тысяч своих: шесть дивизий СС с танками и самолетами. Огромная Полоцко-Лепельская партизанская зона за несколько недель боев съежилась до границ Матыринского лесного массива в восемь километров по периметру, который каратели окружили плотным кольцом.

В ночь на 5 мая командир партизанского соединения Владимир Лобанок решил, что нужно идти на прорыв. С огромными потерями лесные воины пробили узкую брешь в окружении и вывели пятнадцать тысяч местных жителей.

4. НАВЕСТИТЬ СОВЕТСКОГО РЕМАРКА

«Знак беды», «Журавлиный крик», «Обелиск». Эти знаменитые повести родом отсюда. Именно на Ушачской земле в деревне Бычки родился Василь Быков. За гениальную военную прозу его называли советским Ремарком. По произведению «Сотников» Лариса Шепитько сняла фильм «Восхождение», отмеченный Госпремией как одна из лучших картин о войне.

Еще в детстве восприимчивый к красоте, мальчик так вдохновился местными пейзажами, что решил стать. нет, не писателем, а художником. Занимался рисованием, после восьми классов поступил в Витебское художественное училище. Но все планы смешала война, ставшая главным мотивом его творчества. Во время боев дом, в котором родился Быков, как и вся деревня, не уцелел. Но позже его восстановили и устроили музей великого земляка.

Фильм «Восхождение» по повести Василия Быкова «Сотников» стал звездным часом для молодых актеров Бориса Платникова и Владимира Гостюхина. Фото: Кадр из фильма.

5. ИСПИТЬ ВОДИЦЫ ИЗ ЛЕЧЕБНОЙ КРИНИЦЫ

Об уникальности Барковщинских источников, что по соседству с Ушачами, знали издревле. Уже в XVI веке они попали на карты Европы. А в середине позапрошлого столетия химический состав родников исследовал немецкий медик и химик Янт и установил: вода уникальна по составу и лечебному действию. Сродни кавказской на знаменитом курорте Мацеста. Особенно полезна для больных ревматизмом, параличом нервной системы. Не случайно здесь, в Барковщине, 160 лет назад построили первый на белорусских землях санаторий. На воды приезжали из российских губерний, из Германии, Франции, Швейцарии. Сегодня отдыхающих принимает санаторий «Лесные озера», вокруг которого шесть целебных источников.

Но еще интереснее найти колодец с чудодейственной водой прямо в лесу. Такой есть возле деревни Стайки. Когда-то рядом стояла Свято-Ильинская церковь. Еще до войны ее разобрали на колхозную конюшню, но люди из окрестных деревень каждый год продолжают собираться здесь на праздник 20 июля, в Ильин день.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

Ушачи

описание

На швейцарских картах минеральных вод Европы в XVI веке Ушачи значились как место, обладающее целебными свойствами, на военных – в годы Второй мировой – как столица партизанской зоны.

Городской поселок Ушачи находится на севере Беларуси. До Минска отсюда 210 километров, до Витебска – 150, а до географического центра Европы – озера Шо – всего 30. Поселок разделяет река Ушача, его окраины обрамляют озера Вечелье, Черевечье, Волчо.

В Ушачах проживает около 6 тысяч человек. На предприятии «Кват» здесь выпускают дизельные генераторы, способные подавать энергию на тысячные поселки, а компания «Твестуба» производит навивные картонные гильзы, которые раньше Беларуси приходилось импортировать. На овощесушильном заводе разливается ушачский бренд – минеральная вода «Вечелье».

Пять причин приехать в Ушачи

1. Побывать на могиле Рыгора Бородулина

Народный поэт Беларуси, эссеист и переводчик Рыгор Бородулин (1935–2014) родился на хуторе Вересовка Ушачского района, а похоронен на Бутовском кладбище в центре Ушачей рядом с могилой матери, Акулины Андреевны. В ноябре 2015-го на могиле поэта, согласно его завещанию, был установлен памятный камень-валун весом в 2,5 тонны, который доставили сюда вертолетом МЧС. В Ушачах находится и дом-дача поэта.

2. Зайти в партизанскую картинную галерею

В числе уникальных экспонатов Музея народной славы, посвященного героической Ушачской партизанской зоне, — коллекция самодельных кистей, палитра, трофейные краски и карандаши, рисунки, гравюры, акварели, сатирические антифашистские плакаты и личные вещи партизан-художников Н. Т. Гутиева, Н. И. Обрыньбы, а также их полотна, которые раньше находились в Третьяковской галерее. Музей носит имя одного из организаторов партизанского движения, Героя Советского Союза Владимира Лобанка.

3. Устоять на воде на озере Вечелье

Вдоль берега озера Вечелье построена реверсивная канатная дорога, есть все необходимое для проведения тренировок по вейкбордингу. Международные соревнования по экстремальному виду спорта, сочетающему в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки, проходят здесь ежегодно с 2012 года.

4. Попробовать ушачские клёцки с душами

Этот рецепт вошел в список историко-культурных ценностей Беларуси. Клёцки с душами стали десятым по счету объектом нематериальной культуры Витебщины. Раньше это было ритуальное блюдо поминального стола, но со временем хозяйки стали готовить клёцки, когда в выходные дни за столом собирается вся семья.

5. Увидеть в Доме ремесел Бабу Ягу

Мастер Сергей Ровба десятилетия растил ее в лесу из капа – наростов на дереве.

История

Впервые Ушачи упоминаются в 1458 году. С 1594 года – это центр волости. В 1667 г. имение Ушачи состояло из трех деревень, имелись пристань, церковь, монастырь, корчма, проводились две крупные торговые ярмарки в год.

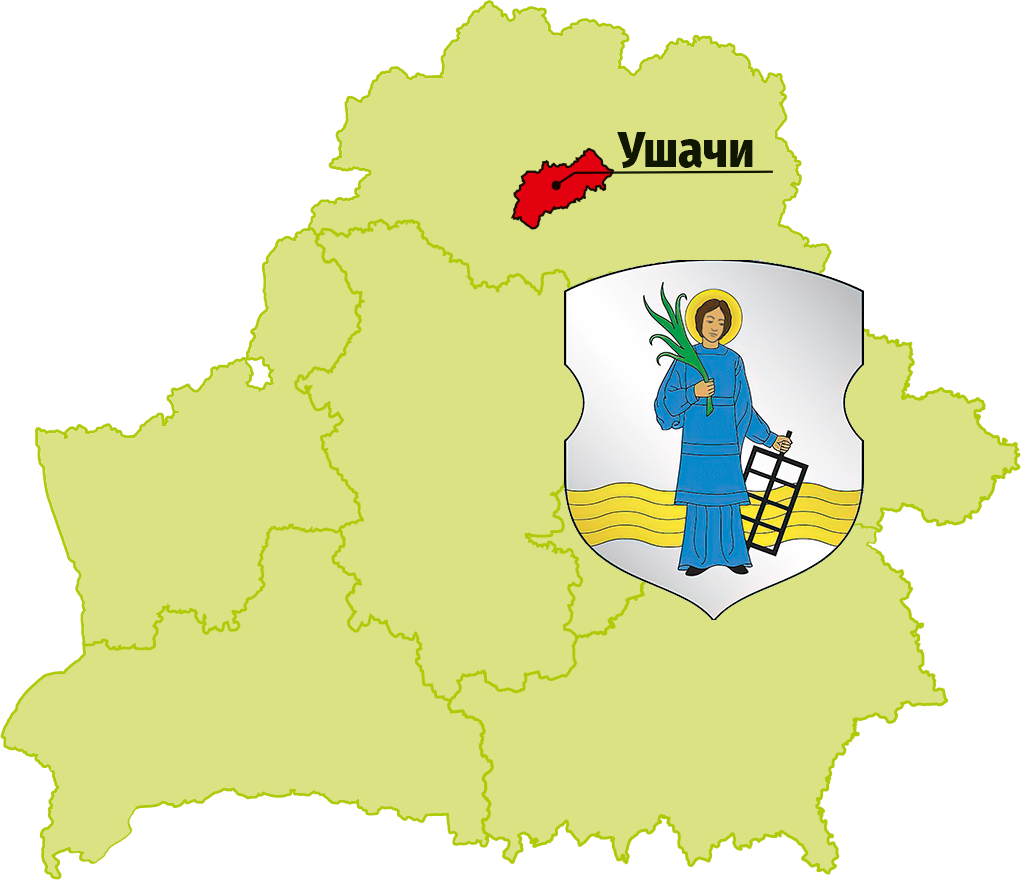

В 1758 г. местечко Ушачи получило Магдебургское право и герб – изображение св. Лаврентия в белом поле у золотой реки. С 1776 г. Ушачи считались центром Полоцкого воеводства, здесь проходили знаменитые сеймы.

После второго раздела Речи Посполитой (1793 год) Ушачи переходят в состав Российской империи. Здесь существовала одна из самых старых в Беларуси базилианских школ, а также доминиканский монастырь, сожженный после ночлега Наполеона и по его приказу 26 июля 1812 года.

В 1924 году Ушачи становятся центром района. В 1938-м – получают статус городского поселка. В 1941 г. здесь было 2700 жителей и 600 дворов.

В сентябре 1942 года партизаны провели несколько наступательных операций, что позволило освободить поселок и значительную часть района от немецко-фашистских захватчиков. В сентябре 1943 года была создана Ушачская (позже Полоцко-Лепельская) партизанская зона, где находились 16 бригад и насчитывалось более 17 тысяч человек. Зимой на льду озера Вечелье действовал партизанский аэродром. Зона жила по советским законам до апреля 1944 года, когда началась самая значительная за всю историю войны карательная экспедиция гитлеровцев. 29 июня 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта в ходе Полоцкой наступательной операции освободили Ушачи.

В 1962—1966 годах Ушачи входили в состав Лепельского района.

Что посмотреть

Костел Святого Лаврентия – памятник архитектуры неоготики из красного неоштукатуренного кирпича построен в 1908–1913 годах. Раньше на главном фасаде были две башни, которые не сохранились. В 1932 году костел закрыли. Католический приход Святого Лаврентия был возрожден только в 1994 году.

Церковь св. мучениц Минодоры, Митродоры, Нимфодоры

Единственный в Ушачах православный храм несколько лет размещался в небольшом приспособленном помещении. Его освятили в честь святых мучениц Минодоры, Нимфодоры, Митродоры. Первый камень здания церкви заложили в 2009 году. В октябре 2016 года в церкви прошло первое богослужение и освящение архиепископом Полоцким и Глубокским Феодосием.

Знаменитые люди

Здесь росли: народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин, народный артист Беларуси Геннадий Гарбук, поэтесса Евдокия Лось, театральный режиссер и драматург Валерий Маслюк.

Как добраться

Добраться до Ушачей можно с Центрального вокзала Минска автобусом Минск-Ушачи в пятницу и воскресенье, время отправления 18.40 (в пути около 4 часов), а также маршрутками «Полоцкого экспресса» (polotsk-minsk.by) до остановки Сорочино (в пути около 3 часов), а далее 10 километров на проходящих до Ушачей автобусах или такси.

Где остановиться

Вариантов ночлега в этом небольшом городском поселке немало. Можно остановиться в гостинице «Ушачи», ул. Ленинская, 24, гостинице при физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность-Ушачи» (ул. Витебская, 8), в гостевом доме в деревне Тихоняты (1,5 км от Ушачей), агроусадьбах «У дачи» (Ушачи, Луговая, 7), «Апельсин» (Ушачи, Вечельская, 7), «Озёрная» (д.Граденец, ул Озёрная, д. 13), «Николаевский Посад» (д. Сержаны, д.30).

Где поесть

В ресторане «Купалинка», кафе «Европа», «Берег», «Классика», столовой можно пообедать вкусно и очень дешево. Горячее блюдо в ресторане обойдется в сумму от 3 до 5 рублей, а за 25 рублей на человека можно отметить торжество в кругу друзей.

Что привезти из Ушачей

Бутылочку минеральной воды «Вечелье», которая добывается из скважины глубиной 306 метров и по своему минеральному составу не имеет аналогов в Беларуси. На рынке в Ушачах у травника Александра Кротёнка можно купить отборные сушёные боровички, лечебный гриб-весёлку, любые травы, почки и коренья, собранные в экологически чистых местах. Александр Викторович обязательно расскажет, как добиться максимально быстрого лечебного эффекта.

Ушачский край славится красотой своей озерной природы и талантами людей

Притяжение родной земли

Беречь и охранять

— Все свое вожу с собой, — шутит Михаил Иванович. — По-другому в нашей профессии нельзя: в любой момент можно столкнуться с непредвиденной ситуацией. И браконьеры заезжие промышляют, и само зверье шалит вблизи деревень…

Несмотря на то что Ушачский район справедливо называют озерным краем (здесь расположено 178 озер, 18 малых и средних рек), глухих лесов тут тоже предостаточно. А найти человека более опытного, чем Михаил Подворный, очень сложно: как-никак профессиональный охотовед и опытный эколог по совместительству, более 40 лет провел наедине с природой. Работал как в охотничьем, так и в лесном хозяйстве.

Не всегда оправданы, считает Подворный, и жалобы сельчан на бобров. Одно дело, когда они устроили запруду и затопили, скажем, огород с посевами. Совсем другое — если живут и размножаются там, где человек не имеет права вмешиваться в их бобриную жизнь.

— Вообще, всем нам нужно научиться жить в согласии с лесом, на условиях добрососедства, — высказывает свое мнение Михаил Иванович. — Взять зарубежных охотников, которые в докоронавирусные времена к нам часто приезжали. Они же, прежде чем устроить вояж, год будут изучать повадки того же глухаря, особенности его существования. И идут не убивать-добывать, а на равных соревнуются со зверем в «военном» мастерстве.

У старшего егеря в запасе десятки увлекательных охотничьих историй. В будущем он не исключает, что возьмется за мемуары. Вот и сейчас вспоминает:

— Приехал как-то француз-охотник лет 85. Мечтал добыть лося. Первый день охоты оказался безуспешным. Расстроился пенсионер, а я его утешаю: на будущий год обязательно повезет. Тот сокрушается: а вдруг не доживу?

Но повезло дедушке уже на следующий день. Завалил он красавца лося с огромными рогами. В избытке чувств целовал зверя прямо на земле и просил извинения за то, что пришлось выстрелить. Уехал безмерно счастливым.

— Наша белорусская природа уникальна, — утверждает старший егерь. — И она требует уважения. Пару месяцев назад я встретил в лесу медведя. Он был шагах в десяти от меня. Огромный, со сверкающим на солнце золотом гладкого меха. Испугался ли я? Конечно. Думал: крикну, чтобы спугнуть. А в итоге смог только что-то прошептать… Злой взгляд мишки помню до сих пор: пронзительные черные глаза-пуговки буквально сверлили. А я, считай, безоружный — в руках лишь гладкостволка да патроны на мелкую птичку. Но зверюга развернулся и ушел…

Ковидом не испугать

Целую династию медсестер привела в центральную районную больницу Любовь Авдошко. Сейчас здесь трудится ее дочь Анастасия и только-только начинает медицинскую карьеру после окончания колледжа внучка Юлия. Юля училась по целевому направлению и в будущем планирует получить высшее образование. А пока оттачивает практические навыки на приеме с врачом-педиатром. Ее мама, Анастасия Николаевна, тоже работает в детской консультации — в соседнем кабинете.

А вот сама Любовь Федоровна — настоящий универсал. Отдала медицине свыше 40 лет своей жизни:

— Начинала операционной медсестрой. Выучилась-то на акушерку, а мест не было. Так что двухнедельная стажировка — и к операционному столу. Работа нравилась. Мне любую подавай, но только живую, чтобы на передовой, не с бумажками… Время было непростое, автобусы не ходили. До деревни Матырино, где и сейчас живу, после смены топала пешком 11 километров.

Чуть позже Любовь Авдошко отправили в родное село возглавлять ФАП. А уже потом нашлось место в роддоме, где акушеркой проработала около 25 лет:

— Это и есть мое призвание, — уверена она. — Скольких детишек приняла, не считала, как-то у нас это не заведено… Но почти все односельчанки у меня рожали, да и в райцентре подопечных не счесть. Они растут, женятся, выходят замуж. Я уже принимала роды и у своих бывших «младенцев».

Это очень приятно — осознавать, что ты причастен к появлению на свет нескольких поколений. Я сама из многодетной семьи, нас было семеро. Мы — тройняшки Вера, Надежда и Любовь — младшие. Так что семейные ценности для меня не пустой звук…

Самыми сложными и напряженными оказались последние годы. Любовь Федоровну перевели в инфекционное отделение. И первых ковидных больных в районе принимала именно она:

— Их привезли в один день — четырех пациентов с признаками пока незнакомой нам коронавирусной инфекции. Конечно же, было страшно. Не за себя, конечно, — за них боялись. Заходили в палату каждые 15 минут, чтобы убедиться, что не произошло ухудшения. Это уже теперь COVID-19 воспринимаем как неприятное, но обычное явление. Противочумные костюмы, респираторы… Сложно, конечно, когда тебе за 60. Мы работаем с ровесницей-напарницей Аллой Северин. Заменить нас в начале пандемии было некем, так мы и трудимся до сих пор. У нас здесь отличные врачи, хорошие условия, есть возможность в любой момент тяжелых больных направить в Полоцк. Никогда не было перебоев со средствами индивидуальной защиты, в отделении — 12 кислородных точек.

Любовь Авдошко сама не болела. Видно, коронавирус ее побоялся. А сейчас сделала прививку. Как, впрочем, и все другие члены ее медицинской семьи.

Любовь Федоровна поделилась своими наблюдениями:

— Я работала с десятками больных COVID-19 и заметила: пациенты в возрасте 80—90 лет даже легче переносят болезнь, чем 45—50-летние. О чем это говорит? Дети войны, привыкшие к тяжелому физическому труду, менее уязвимы перед вирусом. Поэтому и выводы нужно делать соответствующие. Вести здоровый образ жизни и не бояться работы.

Семейная пастораль

Сад, цветы, огород — настоящая идиллия у двухэтажного коттеджа многодетной семьи Екатерины Бутенковой. Даже не верится, что всего несколько лет прошло с тех пор, как Екатерина вместе с мужем Александром и пятью детишками переехали из областного центра в отдаленную деревню Ушачского района. Витебские трехкомнатную и однокомнатную квартиры, построенные с господдержкой, семья обменяла на дом в Мосаре.

И главное — ни о чем не жалеют. Екатерина Сергеевна — бухгалтер по образованию. В городе работала заведующей архивом. Сейчас — одна из лучших животноводов района. Успешно освоила профессию доярки, присматривает за молодняком. И к телятам относится с такой же любовью и заботой, как и к своим детям.

— Решение о переезде приняли исключительно ради детей, — подчеркивает Екатерина. — Не совсем хорошая экология, разные школы и детсады, общественный транспорт, пробки, множество небезопасных соблазнов… Мы сообща решили: поедем жить на природу. Коттедж, ремонт которого требовал немало усилий, нашли по объявлению. Почему именно Ушачский район? Чище этого воздуха сложно найти… Да и озер здесь множество — для детей настоящее раздолье.

12-летняя Александра и 10-летняя Лариса поддерживают маму: жить в деревне значительно комфортнее, а со старыми друзьями можно общаться и по интернету. Помешаны на рыбалке, о которой раньше лишь могли мечтать, 8-летний Володя и 4-летний Замир-Сергей. Старший сын, 16-летний Тимофей, сейчас в городе — осваивает профессию программиста-дизайнера. Не исключено, что его знания в будущем пригодятся здесь же, в Ушачском районе.

— Честно говоря, сама была не уверена в своих силах и как сложится быт на селе. Мы же с мужем оба родились и жили в городе, — признается Екатерина Сергеевна. — Но все получилось, со всем справились, всему научились. Здесь намного свободнее — общая площадь дома более 250 квадратных метров. Детей на уроки в соседнюю деревню возит школьный автобус. Держим большое хозяйство. Есть корова, козы, куры. Собаки и коты — на радость малышне. Недавно вот взяли из хозяйства «на воспитание» бычка Рыжика.

Сейчас на попечении телятницы сельхозпредприятия «Маяк Ушачский» свыше сотни телят. Ухаживать за животными Екатерине помогает муж. И всех своих питомцев они знают по кличкам. Как в большом детском саду. Интересно, что отец многодетной мамы был военным, мама — врачом. Родилась Катя в Мурманске. Ушачский Мосар гостеприимно встретил ее большую семью.

Екатерина очень благодарна государству — без поддержки переезд в этот заповедный край был бы просто невозможен.

А нынче сельские новоселы уже ждут появления шестого малыша.

Школа юных аграриев

По образованию — агроном. По призванию — учитель. Как все это сочетать? Виктор Шишов из Великих Дольцев нашел оптимальный выход. После работы в сельхозпредприятии в должности главного агронома взял и окончил заочно ВГУ имени П. М. Машерова по специальности «преподаватель химии и биологии». И ушел в школу. О чем ничуть не жалеет.

— Вот здесь у нас сад, — показывает Виктор Николаевич. — Около двухсот карликовых яблонь, вишен и груш с отличным урожаем. Теплицы — по всем правилам агрономии. Сейчас выращиваем перцы и томаты, а весной продавали зелень: лук, укроп, салат, петрушку, рукколу. Чуть дальше — наш аптекарский огород…

Ох, какие ароматы идут от лаванды, мяты полевой и перечной, чабреца, душицы! А тут же еще три сорта мелиссы, эхинацея, шалфей и другие очень полезные представители флоры…

— Пока делаем чаи, продаем населению. В будущем планируем искать выходы на санатории — наша продукция экологически чистая, пригодится для приготовления целебных отваров в оздоровительных учреждениях, — увлеченно рассказывает педагог Великодолецкого детского сада — средней школы. — Вот и ребята свои ноу-хау предлагают. Кстати, много перспективных идей!

Юные ученики наставника Шишова всерьез увлечены как ботаникой, так и смежными науками. Шутка ли — агроном-учитель подготовил уже восемь призеров предметных олимпиад. Например, Евгений Анискевич сейчас окончил аспирантуру БГУ, кандидат химических наук. За плечами — победы на мировом уровне. Многие выпускники школы идут в вузы аграрно-промышленного комплекса, медицину, фармацевтику. Кстати, обе дочери Виктора Николаевича — врачи.

— Мы активно занимаемся научными разработками, проводим эксперименты, — наша экскурсия по школьному огороду продолжается. — Тесно сотрудничаем с профессионалами, общественными объединениями, принимаем участие в международных программах. Кстати, в школе есть не только современные теплицы, но и свой склад-холодильник для яблок — фруктов хватает до марта. Полностью обеспечиваем школьную столовую картофелем, свеклой, морковью, капустой и другими овощами. В итоге — немалая экономия на питании.

Интересный нюанс: вот уже два года учитель Шишов, создав учебно-производственный инкубатор на школьном огороде, является руководителем творческого проекта «Школа юного предпринимателя». Он на практике показывает детям: сельскохозяйственный бизнес с использованием современных агротехнологий может быть не только прибыльным, но и очень увлекательным. Даже в отдаленных районах Беларуси.

Спасателями не рождаются

На пляже санатория «Лесные озера» — множество отдыхающих. Красивый песочек в окружении соснового бора, прозрачная вода, горячее солнце: кто откажется от такого удовольствия? Самое время расслабиться и отдаться на волю волн…

— За буйки не за-а-а-аплывать! — строгий голос из мегафона возвращает в реальность. Оказывается, от бдительного ока инструктора по физической культуре, матроса-спасателя Владимира Сильваненка, дежурящего на деревянном мостике, ничто не укроется.

— Недавно пришлось вытягивать из воды мальчугана лет восьми. Катался с мамой на катамаране и упал за борт, — рассказывает Владимир Иванович. — Сразу ушел под воду. Но все обошлось, вытянули вовремя. От помощи медиков отказались. Перепуганная мама только все просила сделать так, чтобы отец ребенка, который приезжает сюда в выходные, об этом случае не узнал… Чуть раньше девочка лет четырех нечаянно ступила в озеро прямо с пирса, где стояла. Кроме испуга — никаких последствий. Даже воды наглотаться не успела — вытащили в течение нескольких секунд.

Вода — это всегда опасность. И здесь, на санаторном берегу, есть свои нюансы. Например, резкий обрыв. Территория пляжа за буйками неожиданно уходит в 6-метровую, а потом и 20-метровую глубину. А отдыхающие то и дело пытаются нарушить дозволенные границы, полагаясь на свое мастерство плавания. Чтобы не допустить трагедии, приходится постоянно быть начеку.

— В моем распоряжении есть все необходимое — спасательные жилеты и круги, бинокль, легкая лодка, на которой с одного берега на другой можно домчаться за пару минут, — рассказывает Владимир Сильваненок. — Еще бы благоразумие людей в придачу — и все было бы ок. К сожалению, с последним беда. Особенно опасно легкомыслие для тех, кто купается на озерах в неустановленных местах. Постоянно проводим профилактическую работу среди населения.

Владимир Иванович работает в санатории уже около 25 лет, так что готов к любым неожиданностям как спасатель. И — к любым победам как инструктор. Он ведет ЛФК, организовывает различные спортивные состязания: по плаванию, бильярду, рыбалке, теннису, волейболу, шашкам и шахматам. А еще он — председатель профкома и просто душа коллектива.

Сотрудники санатория утверждают: найти другого такого же по-доброму азартного и счастливого человека, который смог бы настолько гармонично превратить свое хобби в профессию, просто невозможно.

Ушачи

Ушачи — небольшой городской поселок в Витебской области, в котором живет около 6 тыс. человек. Он стоит на реке Ушаче, в 150 км к западу от Витебска. Ушачи — популярное туристическое направление для всех, кто увлекается белорусской литературой. Этот небольшой малонаселенный регион подарил стране таких мастеров пера, как Василь Быков и Рыгор Бородулин.

История Ушачей

О том, что люди жили в Ушачском крае еще в каменном веке, свидетельствуют остатки стоянок в деревнях Словени и Путилковичи. В районе сохранилось 40 курганных могильников и порядка 1,5 тыс. курганов.

В IX веке край стал частью Полоцкого княжества. Первое летописное упоминание об Ушачах датируется 1458 г. Позже Ушачи упоминаются в 1552 г. в Полоцкой ревизии как село Полоцкого воеводства, принадлежавшее А. Селяве и его сыновьям. Также поселение в разное время было собственностью Кленовского, Радиминского-Францкевича, Щитов и Плятеров.

В 1758 г. Ушачам дарованы Магдебургское право и герб — святой Лаврентий в белом поле у золотой реки.

С присоединением региона после 2-го раздела Речи Посполитой (1793 г.) к России Ушачи стали заштатным городом в Лепельском уезде.

В 1938 г. Ушачи получили статус городского поселка.

Ушачи прославились во время Великой Отечественной войны. В районе действовали многочисленные партизанские отряды, и весной 1944 г. немецко-фашистские захватчики фактически взяли их в окружение. В ночь на 5 мая 1944 г. партизанские бригады, проявив беспримерное мужество, сумели прорвать вражеское кольцо.

Достопримечательности Ушачей

Посвященный этому подвигу мемориальный комплекс располагается в 7 км к северо-западу от Ушач между поселками Паперино и Двор Плино. Центральная фигура мемориала — партизан, который проламывает бетонную стену.

Центр Ушач сохранил историческую планировку. Рекой Ушача поселок разделен на 2 части. На левом — в основном дома усадебного типа. На правом же расположен административно-общественный центр и основная жилая застройка в основном из 2—5-этажных домов.

Главный храм Ушачей — костел Святого Лаврентия, построенный в 1913 г. Изначально его главный фасад украшали 2 башни, но они были разрушены в советское время.

Также в Ушачи сохранился родительский дом Рыгора Бородулина. Знаменитый поэт похоронен на городском кладбище.

Главный музей города — музей народной славы им. Владимира Лобанка, посвященный Ушачской партизанской зоне. В экспозиции собрана уникальная коллекция самодельных кистей и прочих принадлежностей для живописи, рисунки, палитры, гравюры, акварели, антифашистские плакаты и личные вещи партизанских художников Н. И. Обрыньбы и Н. Т. Гутиева, а также их картины.

Известные уроженцы Ушачей

Василь Быков — народный писатель Беларуси;

Рыгор Бородулин — поэт, народный писатель Беларуси;

Сергей Законников — белорусский поэт и публицист;

Петрусь Бровка — народный писатель Беларуси.