Что поют во время причастия

Когда можно петь в храме?

На богослужении иногда поет только хор, а иногда — все прихожане. Разбираемся в Слайдах «Фомы», почему так происходит и какие песнопения можно петь вообще всем.

Почему в храме поют?

Обращаться к Богу через пение было еще ветхозаветным обычаем. Например, знаменитые псалмы Давида чаще всего именно пели (и одновременно играли на музыкальных инструментах). Сам Спаситель со Своими учениками закончил Тайную Вечерю пением: … и воспевше, изыдоша в гору Елеонскую (Мф 26:30). Апостолы продолжили эту традицию. Так что церковное пение возникло практически сразу после возникновения христианства.

Можно ли петь обычному человеку в храме?

В теории — да. На практике все сложнее. Предполагалось, что в молитве участвуют все, кто пришел на богослужение. Но со временем люди все хуже знали Устав и тексты молитв, поэтому петь стали специальные люди — церковный хор (клирос).

Так что, теперь вообще ничего нельзя петь?

Можно. Так исторически сложилось, что есть несколько песнопений, которые во время службы могут петь все. Это Символ веры, «Отче наш», «Воскресение Христово видевше…» и «Тело Христово…». Общих песнопений в отдельных храмах и епархиях может быть и больше. Мы приводим самые распространенные.

Символ веры

Это собрание догматов и краткое изложение того, во что верят православные христиане. Символ веры составили на Первом и Втором Вселенских Соборах. Поется за каждой литургией.

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, Единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

«Отче наш»

Главная молитва, которую дал нам сам Иисус Христос (Лк 11: 2). Поется за каждой литургией.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

«Воскресение Христово видевше…»

Песнопение всенощного бдения, которое совершается накануне воскресного дня или на Пасху.

«Тело Христово…»

Во время причастия верующих в храме, хор вместе с остальными людьми поет короткое песнопение. Оно акцентирует внимание на том, что сейчас происходит.

Тело Христово приимите, Источника бессмертнаго вкусите.

А подпевать хору можно?

Лучше так не делать. В храмах иногда даже вешают объявление: «Подпевать хору не благословляется». Это не из вредности — у многих людей попросту нет музыкального слуха. Это мешает слаженному пению хора и рядом стоящим людям. Если очень хочется петь на службе, просто поговорите с регентом — возможно, он найдет вам применение. Во многих храмах бывают народные хоры.

Подвывание некоторых прихожан отвлекает от службы в храме. Кроме раздражения, ощущение пустого пребывания,до слез.

У нас на приходе, наоборот, благословляется подпевать хору. Чтобы более осознанно участвовать в богослужении.

Анна, если благословляется – хорошо!) Значит, все на приходе знают, что у вас такая традиция и не смущаются этим.

«Фома» выходит в свет только благодаря поддержке неравнодушных людей. Чтобы наш проект развивался дальше, нам очень нужна ваша помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование поможет нам планировать нашу работу и дальше говорить людям о самом важном!

Таинство причащения.

Часть 2. Последовательность и символическое значение литургии

|

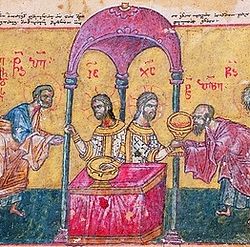

| Причащение апостолов. Миниатюра из греко-груз. рукописи XV в. |

Порядок совершения полной (то есть не преждеосвященной) литургии таков. Вначале приготовляется вещество для совершения евхаристии. Затем верующие готовятся к таинству. И, наконец, совершается само таинство освящение святых даров и причащение верующих. Божественная литургия, таким образом, состоит из трех частей: проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных.

Слово это греческое и в переводе означает принесение. В древности члены первохристианской общины сами приносили перед литургиейвсе нужное для таинства: хлеб и вино. Хлеб, употребляемый при совершении литургии имеет название просфоры, что значит приношение, опять же в знак того, что раньше хлебы были приносимы христианами на литургию. В православной Церкви евхаристия совершается на просфорах, приготовленных из квасного (дрожжевого) теста.

Для проскомидии употребляется пять просфор в память о чудесном насыщении Христом пяти тысяч человек.

Для причащения употребляется одна просфора (агничная). Ибо и Господь причастил апостолов, преломив и раздав один хлеб. Святой апостол Павел пишет: «Один хлеб, и мы многие – одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10: 17). Агнец раздробляется после приложениясвятых даров и им причащаются священнослужители и все готовившиеся к причастию.

Вино при совершении литургии употребляется красное, виноградное, так как оно напоминает цвет крови. Вино смешивается с небольшим количеством воды в знак того, что из прободенного ребра Спасителя истекла кровь и вода.

Проскомидия совершается в самом начале литургии, в алтаре во время чтения чтецом часов. Возглас «Благословен Бог наш», предваряющий чтение третьего часа является также начальным возгласом проскомидии.

Проскомидия очень важная часть Божественной литургии и приготовление даров для освящения имеет глубокое символическое значение.

Проскомидия совершается на четырехугольном столе, который стоит слева от престола и называется жертвенник.

Из агничной просфоры священник специальным ножом, называемым копие вырезает середину в форме куба, эта часть просфоры имеет название агнец, в знак того, что Господь, как Непорочный Агнец был заклан за наши грехи. С нижней части агнец надрезается крестообразно, со словами: «Жрется (приносится в жертву) агнец Божий вземляй грехи мира, за мирской живот (жизнь) и спасение». Священник копием прободает правую сторону агнца, произнося слова: «Един от воин копием ребра Ему прободе и абие (тотчас) изыде кровь и вода; и видевый свидетельствова и истинно есть свидетельство его» (Ин. 19: 34). С этими словами вливается в потир (святую чашу) вино, смешанное с водой.

Приготовление даров на проскомидии имеет несколько значений. Тут вспоминается рождение Спасителя, пришествие Его в мир и, конечно же, голгофская жертва на Кресте, а также погребение.

Приготовленный агнец и частицы, вынутые из четырех других просфор, символизируют всю полноту Церкви небесной и земной. После приготовления агнца он полагается на специальном блюде – дискосе.

Священник из второй просфоры, на которой изображается Матерь Божия, вынимает треугольную частицу в честь Пресвятой Богородицы и полагает ее по правую сторону от агнца.

Из третьей просфоры вынимаются частицы в честь Иоанна Предтечи, пророков апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, родителей Богородицы – праведных Иоакима и Анны и того святителя, чья литургия совершается.

Из двух следующих просфор вынимаются частицы за живых и усопших православных христиан.

В алтарь на проскомидию верующими подаются записки о здравии и о упокоении. За людей, чьи имена содержатся в записках, также вынимаются частицы.

Все частицы полагаются в определенном порядке на дискосе. Священник, покадив, ставит на дискосе над агнцем и частицами звездицу. Это две металлические дуги, соединенные в виде креста. Дискос знаменует и Вифлеемскую пещеру и Голгофу, звездица – звезду над пещерой и крест. Священник кадит специальные покровы и полагает их поверх дискоса и потира в знак того, что Христа положили во гробе и повили Его тело пеленами, но эти пелены также символизируют пелены рождественские.

Значение поминовения на проскомидии

В конце Божественной литургии, после причащения верующих, священник ссыпает частицы, вынутые из просфор на проскомидии, в святую чашу со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».

Поминовение на проскомидии, изъятие частиц о здравии и о упокоении, а потом погружение их в потир – высшее поминовение в Церкви. За поминавшихся на проскомидии совершается бескровная жертва, они тоже участвуют в литургии.

У мощей святителя Феодосия Черниговского нес послушание иеромонах Алексий (ныне он прославлен как местночтимый святой), будущий старец Голосеевского скита Киево-Печерской лавры. Как-то он утомился и задремал у раки. Во сне ему явился святитель Феодосий и благодарил за труды. Он просил помянуть на литургии его родителей иерея Никиту и Марию. Когда иеромонах Алексий спросил святого, как он может просить молитв священника, когда сам стоит пред престолом Божиим, святитель Феодосий ответил: «Приношение на литургии сильнее моих молитв».

Вторая часть литургии называется литургия оглашенных. В древности люди, чтобы принять святое крещение, проходили весьма длительную подготовку. Они изучали основы веры, ходили в церковь, но молиться на литургии они могли только до определенного момента службы. Перед перенесением даров с жертвенника на престол оглашенные, а также кающиеся, отлученные за тяжелые грехи от причастия, должны были выйти в притвор храма.

После возгласа священника: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков», хор поет: «Аминь» (что значит истинно так). Произносится мирная, или великая, ектения. Начинается она словами: «Миром Господу помолимся». Слово «миром» обозначает не призыв молиться «всем миром», вместе (хотя молитва на литургии всегда общая соборная), а говорит нам о том, что мы должны совершать моление в мире, примирившись с ближними, только тогда Господь примет наши молитвы.

Мирная ектения охватывает как бы все сферы нашего бытия. Мы молимся о мире всего мира, о святых церквях, о храме, где совершается служба, о епископах, пресвитерах, диаконах, о стране нашей, властях и воинах ее, о благорастворении воздухов и изобилии земных плодов, необходимых для пропитания. Здесь мы также просим у Бога помочь всем путешествующим, больным и находящимся в плену.

Литургия – это общее дело, и молитва на ней совершается соборно, то есть всем верующим народом «едиными устами и единым сердцем». «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20), – говорит нам Господь. И по уставу священник не может совершать литургию один, с ним должен молиться хотя бы один человек.

После великой ектении поются псалмы, называемые антифонами, так как их положено петь на двух клиросах попеременно, то есть антифонно. Псалмы пророка Давида входили в состав ветхозаветного богослужения и составляли значительную часть песнопений в службе первохристианской. После второго антифона всегда поется песнопение: «Единородный Сыне…» о пришествии в мир Христа Спасителя, Его вочеловечении и искупительной жертве.

Во время пения евангельских заповедей блаженства из Нагорной проповеди Христа, открываются царские врата и совершается малый вход, или вход с Евангелием. Священник или диакон, возвышая Евангелие, знаменуя им в царских вратах крест и возглашает: «Премудрость! Прости!» В переводе с греческого прости – значит прямо. Это говорится, как напоминание нам о том, что нужно быть внимательными в молитве, стоять прямо. Также здесь говорится о той премудрости, которую несет нам Божественное Евангелие и проповедь Господа, ибо Евангелие, выносится из алтаря в знамение того, что Христос вышел на проповедь и несет благую весть миру.

После пения тропарей, посвященных празднику, данному дню или святым дня и храма, поется Трисвятое: «Святый Боже…». В Рождество Христово, Крещение Господне, Пасху и Пасхальную седмицу, в день Святой Троицы, а также в субботу Лазареву и Великую, вместо Трисвятого поется: «Елицы (которые) во Христа крестистеся (крестились), во Христа облекостеся (облеклись). Аллилуия». В древности оглашенные принимали крещение традиционно в дни этих праздников.

В праздник Воздвижения Креста Господня и неделю Крестопоклонную Великого поста вместо Трисвятого поется: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Далее следуют положенные в этот день чтения из посланий святых апостолов или Деяний апостольских и Евангелия.

К внимательному чтению Апостолаи Евангелия нас готовят возгласы «Вонмем» и «Премудрость прости, услышим святого Евангелия».

После евангельского чтения следует сугубая (усиленная) ектения, на которой кроме различных молений о священноначалии, властях, воинстве и всех верующих происходит поименное поминовение тех, кто подал свои записки на литургию. Их имена возглашают священнослужители, и весь народ вместе с ними молится о здравии и спасении рабов Божиих, «всех зде ныне поминаемых».

Во время сугубой ектении священник разворачивает на престоле святой антиминс. Это прямоугольный плат с изображением положения во гроб Спасителя. Он всегда находится на престоле и на нем служится Божественная литургия. В антиминс вшиты мощи святых. В древней Церкви первые христиане служили литургию на гробах мучеников, как это было, например, в римских катакомбах, где хоронили казненных мучителями христиан.

После произнесенной сугубой ектении следует ектения об умерших. Во время нее мы молимся о всех преждепочивших отцах, братьях и сестрах наших, просим у Бога прощения их вольных и невольных грехов и водворения их в небесных обителях, где упокояются все праведные.

Далее следует ектения об оглашенных. У некоторых прихожан эта часть службы вызывает недоумение. Действительно, той практики оглашения, подготовки к крещению, которая была в древней Церкви, сейчас нет. Сегодня мы, как правило, крестим людей после одной-двух бесед. Но все-таки оглашенные, готовящиеся принять православную веру, есть и сейчас. Немало людей, еще не принявших крещение, тянутся, идут к Церкви. О них мы и молимся, чтобы Господь укрепил их благое намерение, открыл им Свое «Евангелие правды» и присоединил к «святой соборной и апостольской Церкви».

Недавно я крестил одного своего родственника, который много лет готовился принять крещение, но все как-то не мог решиться. Притом он подошел к вопросу изучения Православия весьма основательно: прочел весь Ветхий и Новый Завет, немало духовной литературы, выучил «Символ веры» и «Отче наш». И вот, в возрасте более 70 лет наконец принял святое крещение.

В наше время много людей, крещенных когда-то в детстве родителями или бабушками, но совершенно не просвещенных. И о том, чтобы Господь «огласил их словом истины» и привел в ограду церковную, и нужно молиться на этой ектении.

После слов «оглашенные изыдите» готовящиеся к крещению и кающиеся выходили из храма, ибо начиналась самая главная часть Божественной литургии. При этих словах мы должны особенно внимательно заглянуть в нашу душу, изгнать из нее все обиды и вражду на наших ближних, а также все житейские пустые помышления, чтобы с полным вниманием и благоговением молиться за литургией верных.

Эта часть службы начинается после призыва оглашенным удалиться из храма. Далее следуют две кратких ектении, и хор начинает петь Херувимскую песнь. Если переложить ее на русский язык, она будет читаться так: «Мы, таинственно изображая херувимов и воспевая Животворящей Троице трисвятую песнь, отложим теперь попечение о всем житейском, чтобы воспринять Царя всех, Которого окружают ангельские силы. Хвалите Бога!».

В этой песне упоминается, что Господь окружен ангельскими воинствами, непрестанно прославляющими Его. И на Божественной литургии молятся не только священнослужители и прихожане. Вместе с Церковью земной литургию совершает Церковь небесная.

Во время Херувимской песни совершается перенесение приготовленных для освящения даров с жертвенника на престол. Перенесение это называется Великий вход. Священник с диаконом переносят дары, выйдя из алтаря северными (левыми) дверями. Остановившись на амвоне перед царскими вратами, они, обратившись лицом к верующим, поминают святейшего патриарха, митрополитов, архиепископов, епископов, священство, всех труждающихся и молящихся в храме сем.

Ектения, следующая после перенесения даров, называется просительной и готовит верующих к самой важной части литургии – освящению честных даров.

Перед пением всем народом Символа веры диакон возглашает: «Двери, двери! Премудростию вонмем!» Эти слова напоминали в древности привратникам, что начинается самая главная и торжественная часть службы, поэтому они должны следить за дверями храма, дабы входящие не нарушили благочиния. Нам же это напоминание о том, что надо закрыть двери своего ума от посторонних помыслов.

Как правило, все молящиеся поют Символ веры, исповедуя свою веру в важнейшие догматы Православной Церкви.

Часто приходится сталкиваться с тем, что крестные – восприемники при таинстве крещения – не могут прочесть Символ веры. Это происходит оттого, что люди не читают утренних молитв (в их состав входит Символ веры) и редко ходят к литургии. Ведь в храме каждую Божественную литургию весь народ едиными устами исповедует свою веру и знает это песнопение наизусть.

После возгласа: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити» (что значит: таинство евхаристии – святое возношение – нужно приносить со страхом Божиим, с благоговением и особой внимательностью), начинается евхаристический канон. Песнопение «Милость мира, жертву хваления» является ответом на только что прозвучавший призыв.

Возгласы священника чередуются с пением хора. Священник читает во время пения евхаристические тайносовершительные молитвы. Остановимся на основных, самых главных молитвах евхаристического канона.

Со слов священника «Благодарим Господа!» начинается подготовка к освящению, претворению честных даров. Иерей читает благодарственную евхаристическую молитву. В ней прославляются благодеяния Божии, наипаче искупление человеческого рода, мы благодарим Господа за то, что Он принимает от нас Бескровную жертву в таинстве евхаристии, хотя Ему предстоят и служат чины ангельские, прославляющие Его, «победную песнь поющее, вопиюще, взывающее и глаголюще». Эти слова молитвы священник произносит в полный голос, как возглас.

Продолжая евхаристические молитвы, священник произносит вслух слова Спасителя на Тайной вечери: «Примите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». При этом он указывает на дискос с агнцем. Затем, указуя на святую чашу: «Пийте от нея вси, сия есть кровь Моя нового завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов».

После этого священник произносит возглас, исполненный глубокого богословского смысла: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Мы дерзаем приносить Богу сии дары от Его творений (хлеба и вина), принося бескровную жертву о всех чадах Церкви и за все благодеяния от Него нам оказанные.

Во время пения «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим…» происходит освящение, претворение приготовленных хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Священник молится, готовится к этому великому моменту, читая тропарь 3-го часа. Затем знаменует святой агнец со словами: «И сотвори убо хлеб сей – честное тело Христа Твоего». И благословляет вино, произнося: «А еже в чаши сей – честную кровь Христа твоего». И знаменует дискос с агнцем и святую чашу со словами: «Приложив Духом Твоим Святым». Священнослужители делают земной поклон перед святыми дарами. Святые дары приносятся как бескровная жертва за всех и за вся без исключения, за всех святых и за Матерь Божию, о чем говорится в возгласе священника, который является окончанием священнической молитвы: «Изрядно (в особенности) о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». В ответ на этот возглас поется песнопение, посвященное Матери Божией – «Достойно есть». (На Пасху и в двунадесятые праздники до отдания поется другое богородичное песнопение, именуемое задостойник).

Далее следует ектения, которая готовит верующих к причащению и содержит также обычные прошения просительной ектении. После ектении и возгласа священника поется (чаще всего всем народом) молитва Господня – «Отче наш».

Когда апостолы попросили Христа научить их молиться, Он дал им эту молитву. И в ней мы просим обо всем необходимом для жизни: о том, чтобы на все была воля Божия, о хлебе насущном (и, конечно же, о том, чтобы Господь сподобил нас принять хлеб небесный – тело Его), о прощении наших грехов, и о том, чтобы Господь помог нам преодолеть все искушения и избавил нас от козней дьявола.

Возглас священника «Святая святым» говорит нам о том, что к святым тайнам нужно приступать в чистоте, освятив себя молитвой, постом и очистившись в таинстве покаяния.

О подготовке к таинству причащения подробно говорится в главе «Как готовиться в причастию».

В алтаре священнослужители раздробляют святой агнец, причащаются сами и готовят дары для причастия верующих. После этого царские врата открываются, и диакон выносит святую чашу со словами: «Со страхом Божиим и верою приступите». Отворение царских врат знаменует собой открытие гроба Господня, а вынос святых даров – явление Господа по Его воскресении.

Священник читает молитву святителя Иоанна Златоуста перед святым причащением: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз…». И люди молятся, внимая смиренной молитве святителя Иоанна, осознавая свое недостоинство и преклоняясь пред величием преподаваемой святыни. Молитва заканчивается словами: «…ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь».

Причащающийся недостойно, без веры, сокрушения сердечного, имея в сердце злобу и обиду на ближнего, уподобляется Иуде-предателю, который был одним из двенадцати учеников, присутствовал на Тайной вечери, а потом пошел и предал Учителя.

Все, кто готовились к причастию и получили разрешение от священника, причащаются святых Христовых таин. После этого священник уносит святую чашу в алтарь.

Затем иерей осеняет молящихся святой чашей со словами «Всегда, ныне и присно и во веки веков» и переносит ее на жертвенник. Молящимся в последний раз являются святые дары, что знаменует собой последнее явление Спасителя ученикам и вознесение Его на небо.

Диакон произносит краткую благодарственную ектению.

В конце литургии священник говорит отпуст. В отпусте обычно вспоминаются Божия Матерь, святитель, чья литургия совершалась, святые храма и дня.

Все молящиеся целуют святой крест, который дает им священник.

После литургии обычно читаются благодарственные молитвы по святом причащении. Если они не читаются в храме, все причастившиеся читают их, вернувшись домой.

Памятка причастникам

Памятка христианину, желающему подойти к Святой Чаше для причащения животворящего Тела и Крови Христа Владыки

Преп. Иоанн Кассиан Римлянин († 435) говорил о причащении: «Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешниками; но еще более и более с жаждою надобно поспешать к Нему для исцеления души и очищения духа, однако ж с таким смирением духа и верою, чтобы считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали больше лекарства для наших ран. А иначе и в год однажды нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые живя в монастырях, достоинство, освящение и благотворность небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их должны только святые, непорочные; а лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми…

Гораздо правильнее было бы, чтобы мы с тем смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться Святых Таин, в каждый День Господень принимали их для исцеления наших недугов, нежели, превознесшись суетным убеждением сердца, верить, что мы и после годичного срока бываем достойны принятия их1.

Главными условиями участия в Евхаристии являются крещение, вера и жизнь по заповедям Христовым. Мученик Иустин Философ отмечал: «пища эта называется у нас Евхаристией, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего, омылся омовением в оставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос» (Апология, п.66).

Необходимым моментом подготовки к Евхаристии является также евангельское ( Мф.5:23-24 ) требование примирения с ближними, с членами христианской общины. В древнем христианском памятнике «Дидахе» (Учение двенадцати апостолов) христианам указывается: «В день Господень собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши прежде грехи ваши, дабы чиста была ваша жертва. Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша». (Дидахэ, 14,1–2).

Кроме того, не следует забывать о таком важном моменте христианской жизни и подготовки к причастию как дела милосердия. Это еще одна древняя форма подготовки к Евхаристии, без которой вообще трудно говорить о христианской жизни. Проявления его разнообразны, но если говорить о рассматриваемом нами аспекте подготовки, это дары ближним, которые в древности обязательно приносились вместе с дарами для Таинства: «Между тем достаточные и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное складывается у предстоятеля, и он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся вследствие болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о пришедших в нужде» 2.

Подготовка к причащению состоит из внутренней, и внешней подготовки. Мы, говоря здесь об условиях участия в Евхаристии, не рассматриваем во всей полноте эту подготовку, а говорим лишь о безусловных причинах, препятствующих Причащению, и в тех вопросах внешней и внутренней подготовки, которых мы здесь не коснемся, человек сам самовластен в принятии ответственного решения приступать ко Причастию или нет.

Внешняя подготовка включает в себя выполнение благочестивых предписаний: очистка совести через исповедание греховных поступков и помыслов на исповеди; большее в подготовительный период участие в богослужении и меньшее в развлечениях; увеличение ежедневного молитвенного правила; дополнительных аскетических упражнений (пост, поклоны, чтение Св. Писания, помощь нуждающимся) и т.д.

Во внутренней подготовке первое и самое главное – желание причаститься, жажда Бога, живое чувство невозможности жизни без и вне Христа. Понимание того, что соединяясь в Таинстве с Ним мы обретаем жизнь и крайнее желание этого соединения. Это не просто чувство как спонтанная эмоция, возникающая и пропадающая. Это постоянное состояние души, когда она ощущает себя недостаточной без Христа, и только с Ним и в Нем обретает и полноту жизни, и упокоение, и радость, и мир, и смысл своего существования. Это состояние души, вообще говоря, есть, с одной стороны, как раз то, на что направлены духовные усилия человека, все его религиозные труды, как внешние (такие как воздержание, молитвословие, хождение в Церковь, доброделание) – так и внутренние (молитва, богомыслие).

С другой стороны, это благодатное состояние, ибо никто не может придти ко Христу, если не Отец привлечет его ( Ин.6:44 ). Характеризуется это состояние наличием определенных религиозных (глубоко связанных с Богом) чувств: покаяния, смирения, благодарения Богу, страха Божия (сыновнего благоговейного ощущения Бога). Из всего этого естественно рождается жажда Бога, которая и удовлетворяется совершеннейшим образом в Таинстве евхаристии.

Если у человека в душе ничего этого нет – или, что, как правило, бывает, есть, но в слабой, почти исчезающей мере – то первое и главное условие внутренней подготовки к Причастию и будет создание в себе, хоть в малой мере, этого настроения души, этого желания.

Наряду с этими очевидными религиозными истинами, православному христианину, желающему приступить к святому Таинству Причащения, надлежит помнить, что для того, чтобы Причастие Господу не было «в суд и осуждение», ему необходимо выполнить ряд сущностных и дисциплинарных условий.

Сущностные условия определяют само отношение человека к сути Причащения и являются следующими: осознание смысла Таинства, искреннее желание приступить к нему, душевный мир (мир с Богом, Церковью, ближними и с собственной совестью), церковность, искреннее и ответственное стремление к богообщению и духовной жизни.

Выработке дисциплинарных условий послужил большой опыт жизни Церкви. К ним в настоящее время могут быть отнесены: трехдневный пост, прочитывание определенного молитвенного правила перед Причащением, посещение вечернего богослужения накануне, исповедь. Дисциплинарные условия в особых случаях (например, болезни человека, опасной или непростой жизненной ситуации и т.д.) корректируются или даже совсем не исполняются.

Дисциплинарные условия не должны перекрывать собою сущностные, и становится своеобразным «билетом» на причастие. Радость встречи со Христом в Евхаристии не должна затмеваться или омрачаться невозможностью исполнить предписываемую внешнюю традицию в полноте, главное это внутренняя подготовка сердца христианина к принятию Спасителя. Заметим, что такой акцент на внутреннем, не означает, что неважно внешнее. Православное христианство целостно и не есть «голый спиритуализм»; оно охватывает всего человека, всю его жизнь – и, прежде всего, внутреннюю, но и внешнюю также; внутреннее выражается во внешнем, отражается им, оформляется внешним. Но очень важно все иметь на своих местах. Главное – это внутреннее; внешние формы только тогда имеют значение, когда выражают это внутреннее, а не наоборот.

1. Осознание смысла. Христианин должен ясно осознавать, что причащается он Тела и Крови Христовых для того, чтобы соединиться с Господом Иисусом Христом, вступить в богообщение, вкусить вечерю Господню для освящения и очищения от грехов, для соединения во Христе со всей Церковью, – а не только исполнить некий непонятный для него религиозный обряд.

2. Искреннее желание. Христианину необходимо иметь искреннее, глубокое и непринужденное желание причащения. Это желание должно быть соединено с благоговением и чуждо всякого лицемерия. Христианин должен помнить, что «кто будет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней ( 1Кор.11:27 )».

3. Душевный мир. Христианин, подходящий к Чаше, должен всеми силами стремиться к душевному миру и примирению со всеми своими ближними. Без такого стремления подойти к Таинству для христианина невозможно. Господь наш Иисус Христос сказал: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» ( Мф.5:23-24 ).

4. Церковность. Христианин не должен нарушать церковные каноны (или отрицать церковные догматы), отлучающие его от Причащения и Церкви, то есть находиться в допустимых церковной, пастырской и канонической традицией рамках веры и нравственной жизни, так как «благодать даруется тем, которые не нарушают пределов веры и не преступают преданий отцов» (Послание к Диогнету). А в случае отступления от веры и совершения тяжких грехов – прежде Причащения воссоединиться с Церковью в таинстве Покаяния.

5. Духовная жизнь. Христианская жизнь, к которой призван каждый верующий, невозможна без стремления исполнять заповеди Божьи. Духовная жизнь включает в себя постоянное понуждение себя к деланию добрых дел, а также противление возникающим в душе греховным помыслам и соблазнам. Наряду с непрерывным нравственным самоиспытанием и самоконтролем духовная жизнь невозможна без молитвы к Богу, чтения Евангелия Христова, проявлениями любви к ближним, истинного покаяния и воздержания. В каких бы аспектах духовная жизнь не проявлялась, она должна иметь своим основанием искренние личные отношения с Богом.

Из указанных сущностных условий вытекают последующие дисциплинарные условия, которые Церковь предлагает как способствующие приобщению к Богу и ведению правильной духовной жизни.

6. Литургический пост. Перед причастием по древнейшей традиции Церкви необходим так называемый литургический пост, который заключается в том, что приблизительно с полуночи накануне перед причастием ничего не едят и не пьют, ибо с древности принято приступать к Святой Чаше натощак. В дни праздничных ночных служб (на Пасху, Рождество и т.д.) следует помнить, что продолжительность литургического поста составляет не менее 6 часов перед причащением.

Часто возникает вопрос: если кто-нибудь утром в день причащения, умываясь, чистя зубы или принимая душ, случайно проглотил немного воды, может ли он причаститься? Святитель Тимофей Александрийский в своём авторитетном в каноническом отношении послании отвечает так: «Он должен причаститься. Ибо иначе сатана, обретя случай удалить его от Причащения, чаще будет делать то же».

Важно отметить, что приём необходимого для жизни или нормальной жизнедеятельности организма лекарственного средства утром перед приобщением ни в коей мере не является препятствием для принятия Святых Таин. Поскольку прием некоторых препаратов необходимо сопряжен с принятием пищи или воды, эта пища или вода ни в коем случае не должны рассматриваться как нарушение литургического поста.

7. Исповедь. Традиция Русской Православной Церкви включает в себя предварительную исповедь перед причастием. Священное Писание говорит нам: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от Хлеба сего и пьет из Чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» ( 1Кор.11:28-29 ). Исповедь перед Причащением может происходить как накануне вечером, так и утром непосредственно перед Литургией. В некоторых случаях (например, накануне больших церковных праздников) исповедь на приходах проходит за несколько дней до причащения верующих (из-за загруженности священников). На некоторых приходах также существует традиция, когда христианин причащается чаще, чем исповедуется (например, причащается за каждой литургией, а исповедуется раз в 2–4 недели); этой традиции следует и большинство приходских священников (особенно, если они одни на приходе). В этом случае, при условии отсутствия тяжких грехов, верующий подходит к Чаше без предварительной исповеди непосредственно перед Причащением.

8. Телесный пост. Желающий причаститься должен постараться достойно приготовиться к этому святому Таинству. Ум не должен рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться, а по возможности должен быть сосредоточен на предстоящей радостной для всякого христианина встрече со Христом в Таинстве Евхаристии.

Средством к такой более сосредоточенной духовной жизни в дни подготовки к Таинству является, наряду с молитвой пост (в церковной практике такой пост называется говением). По традиции предписывается воздержание и ограничение в пище (мясной и молочной). Телесный пост перед причастием может продолжаться до нескольких дней. Общее правило здесь таково: чем реже человек причащается, тем строже и больше должен быть телесный пост, и наоборот. Например, если человек причащается каждый воскресный день, то он не постится вовсе (или накануне в субботу воздерживается лишь от мясной пищи), несколько раз в год – постится три дня. А если человек причащается еще реже то призван говеть неделю.

Мера телесного поста также обуславливается семейными и социальными обстоятельствами (жизнь в нецерковной семье, тяжёлый физический и интеллектуальный труд, трудный рабочий график и т.п.), и в этих условиях естественно снижается.

Отметим, что в соответствии с канонами Православной церкви пост перед Причастием полностью отменяется во время Светлой пасхальной седмицы и в праздничные дни других Святок.

9. Участие в богослужении и домашняя молитва. Так как храмовое богослужение позволяет лучше подготовиться к литургии, накануне Причащения человеку надо постараться придти в храм и помолиться вместе со всеми на вечернем богослужении. Домашняя молитва в этот день включает в себя, кроме обычных утренних и вечерних молитв, чтение «Последования ко Святому Причащению».

Русская традиция предусматривает также чтение трёх канонов: покаянного ко Господу, молебного ко Пресвятой Богородице, и канона Ангелу-хранителю, однако обязательным прочтение их является лишь в случае отсутствия на вечернем богослужении накануне. По традиции христиане могут также читать эти каноны в течение нескольких дней перед Причастием.

Желающие, по личному усердию, могут прочитывать также и другие молитвы, например, «Акафист Иисусу Сладчайшему» или другие. Однако мера молитвенной подготовки в любом случае должна отвечать своей задаче: духовно настроить человека к приобщению к Богу и вызвать покаянные и в то же время радостные чувства, и не должна превращаться в неприятную обязанность, неисполнение которой полностью или частично может отлучить человека от любви Божией.

10. Супружеские отношения. Древняя аскетическая традиция, подкрепленная авторитетными церковными правилами, предписывает в ночь перед Причащением отказаться от телесных супружеских отношений. Также действует совет без особой необходимости мужчинам воздерживаться от Причащения в день после ночного непроизвольного истечения, а женщинам – во время так называемых «женских дней». Однако в этих вопросах есть много тонкостей, во многом аналогичных тому, что говорит святитель Тимофей о случайном поглощении воды: «ибо иначе сатана, обретя случай удалить его от Причащения, чаще будет делать то же». Поэтому данное дисциплинарное правило (впрочем как и все прочие) надо применять, сообразуясь с ритмом и навыком церковной жизни конкретного христианина.

Причащение младенцев и детей. Для младенцев (маленьких детей дошкольного возраста) в зависимости от возраста в той или иной мере отменяются все условия, как дисциплинарные, так и сущностные. Происходит это под одним условием. Церковь крестит и причащает неразумных младенцев по вере их родителей. В древней Церкви крещение младенцев происходило только тогда, когда доподлинно было известно о христианской жизни их родителей, а также об их членстве в той или иной христианской общине. Дополнительным гарантом за церковность семьи выступали восприемники (крестные) детей. Основным мотивом, который допускает подобную практику является то, что в семье где все причащаются Христа и живут церковной жизнью младенец, не имеющий возможности соединиться со Христом, предстает как некое досадное «средостение» в семье между причащающимися родителями. Поэтому крайне желательно, чтобы причащение младенцев совершалось совместно с семьей или хотя бы вместе с одним из родителей. Ситуация, когда регулярно и часто причащают маленьких детей, а родители причащаются несколько раз в год, или не причащаются вовсе – не должна признаваться нормой. Для Церкви очень важно участие в Евхаристии всей семьи. Если в семье есть дети, то очевидно дисциплинарные требования для обоих родителей (а особенно для мам) значительно смягчаются. А для кормящих и многодетных матерей, в случае необходимости, они могут быть и полностью отменены.

По сложившейся традиции дисциплинарные условия в полноте не распространяются и на детей более старшего возраста. Исповедь происходит, как правило, не раньше семилетнего возраста (а в случае индивидуальной неготовности ребенка и позже, например, в 9 или 10 лет). Меру телесного и литургического поста, молитвы, участия детей в богослужении необходимо определять родителям, согласовываясь со священником. Важно постепенно и мягко воспитывать в ребенке стремление и возможность воздержаться от приема пищи и по возможности воды перед Причащением, сообразуясь при этом с физическим, моральным состоянием ребенка, с временем, потраченным на дорогу к храму, с продолжительностью богослужения, с усталостью ребенка. Литургический (а тем более телесный) пост не должен быть ни физически, ни морально обременителен для маленького христианина и затмевать его радость встречи со Христом.

Важно воспитывать в ребенке собственную волю в этих вопросах подготовки, пускай ребенок откажется даже от самого малого или ничтожного, но сделает это сам, собственной волею, чем он что-то будет делать подчиняясь родителям или «из под палки».

Недопустимо причащение младенцев (маленьких детей) в случае явного их нежелания и противления. Необходимо в этом случае, успокоить ребенка, а в следующий раз лучше подготовить к приему этого великого Таинства.