Что препятствует обратному движению лимфы в сосудах

Лимфатическая система

Лимфатическая система – важная часть сердечно-сосудистой системы человека и дополняет её.

В отличие от кровеносной системы, лимфатическая система не имеет своего насоса и открыта. Лимфа, циркулирующая в ней, движется медленно и под небольшим давлением. Лимфа – жидкость, постоянно образующаяся путём дренажа межклеточной жидкости в лимфатические капилляры.

В структуру лимфатической системы входят:

• лимфатические капилляры

• лимфатические сосуды

• лимфатические узлы

• лимфатические стволы и протоки

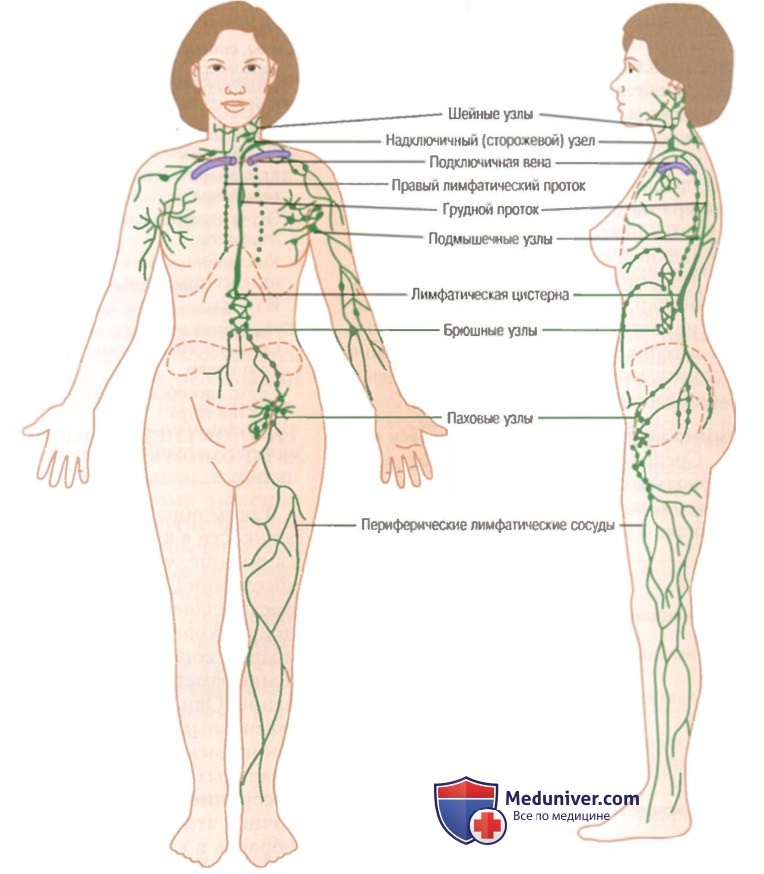

Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды, а затем в протоки и стволы: слева в грудной проток (самый большой проток), левый яремный и левый подключичный стволы; справа в правый лимфатический проток, правый яремный и правый подключичный стволы. Протоки и стволы впадают в крупные вены шеи, а затем в верхнюю полую вену. Таким путем лимфа переносится из межтканевых пространств обратно в кровь.

Лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам. Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией. Лимфатические узлы, выполняющие барьерную и иммунную роль.

Основные функции лимфатической системы:

• Транспортная функция – проведение лимфы, продуктов обмена от тканей в венозное русло.

• Дренажная функция – возвращение белков, воды, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь. Выведение жидкости, гноя, выпота из раны, полостей. Стабильность работы „капиллярного лимфатического насоса”

• Лимфоцитопоэз, кроветворная функция – образование, созревания, дифференцировка лимфоцитов, участвующих в иммунных реакциях.

• Иммунная, защитная функции – формирование иммунной защиты организма, обезвреживание, попадающих в организм инородных частиц, бактерий, вирусов, грибов, простейших. фильтрация от примесей, опухолевых частиц и клеток.

Любой сбой или закупорка лимфатических сосудов или узлов влечет за собой опухоль или отек тканей, возникают лимфадениты, рожистые воспаления, лимфостаз. Специалисты не без оснований полагают, что лимфа могла бы рассказать о том, о чем кровь «умалчивает», потому что многие продукты жизнедеятельности клеток сначала поступают в лимфу, а затем уже в кровь.

Если в борьбе со многими болезнями нам могут помочь большинство врачей, то диагностировать и лечить нарушения в лимфатической системе могут только отдельные врачи – лимфологи.

По статистике самих медиков, в СНГ – есть только единицы лимфологов – специалистов по лимфатической системе.

Лимфологи говорят: Ваше здоровье – это чистота вашей лимфатической системы!

Будьте здоровы и счастливы!

Что препятствует обратному движению лимфы в сосудах

Лимфатическая система представляет собой дополнительный путь, по которому жидкость из интерстициального пространства поступает в кровь. Следует особо отметить, что только лимфатическая система способна выводить из тканевых пространств белки и другие высокомолекулярные вещества, которые не могут реабсорбироваться непосредственно в кровеносные капилляры. Возвращение белков в кровь из интерстициального пространства является важнейшей функцией, при нарушении которой человек может умереть через 24 ч.

а) Лимфатические сосуды организма. Почти все ткани организма имеют специальную систему лимфатических сосудов, которые отводят избыток жидкости непосредственно из интерстициального пространства. Исключением являются наружные слои кожи, центральная нервная система, эндомизиум мышц и кости. Однако даже в этих тканях имеются мельчайшие интерстициальные канальцы, называемые прелимфатическими, по которым интерстициальная жидкость оттекает либо в лимфатическую систему, либо (из тканей головного мозга) в цереброспинальную жидкость, а затем непосредственно в кровь. Необходимо отметить, что лимфатические сосуды нижних конечностей и нижней части туловища формируют общий грудной проток, который затем впадает в венозную систему на уровне слияния левой внутренней яремной вены с левой подключичной веной, как показано на рисунке выше.

Лимфа от левой половины головы, левой руки и части грудной клетки также поступает в грудной проток, а затем в венозную систему.

Лимфа от правой половины головы, правой руки и правой части грудной клетки оттекает в правый лимфатический проток (который существенно меньше, чем грудной проток). Правый лимфатический проток впадает в венозную систему на уровне слияния правой внутренней яремной вены с правой подключичной веной.

б) Концевые лимфатические капилляры и их проницаемость. Большая часть жидкости, которая фильтруется из артериального конца кровеносных капилляров, протекает в межклеточном пространстве и затем реабсорбируется в венозном конце кровеносных капилляров. Однако примерно 1/10 часть фильтрата поступает в лимфатические капилляры и возвращается в кровь по лимфатическим сосудам. Общий объем лимфы, образующийся в организме, составляет не более 2-3 л в сутки.

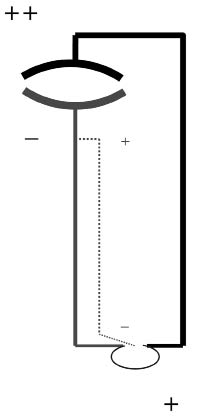

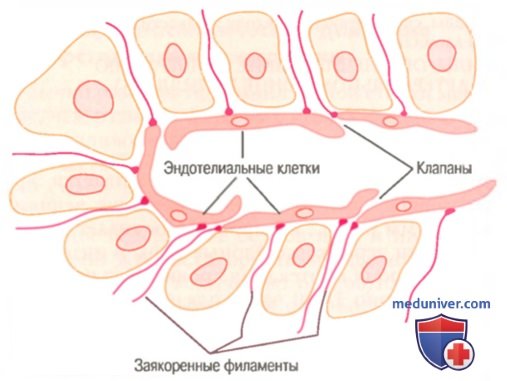

Жидкость, которая возвращается в систему кровообращения по лимфатическим сосудам, имеет исключительно важное значение. Дело в том, что такие высокомолекулярные вещества, как белки, не могут абсорбироваться из тканей никаким другим способом. В то же время в лимфатические капилляры они поступают практически беспрепятственно. Причиной этого является специфическое строение лимфатических капилляров, показанное на рисунке выше. На рисунке видно, что эндотелиальные клетки лимфатических капилляров прикреплены к окружающей соединительной ткани с помощью фиксированных, или заякоренных филаментов. В месте контакта соседних эндотелиальных клеток их края перекрываются таким образом, что образуют своеобразные створки, способные свободно открываться внутрь лимфатического капилляра и таким образом выполнять функцию миниатюрных клапанов. Интерстициальная жидкость вместе с находящимися в ней крупными частицами открывает клапаны и поступает прямо в лимфатический капилляр. Однако жидкость не может покинуть капилляр, т.к. обратный ток жидкости закрывает клапаны, плотно прижимая края клеток друг к другу. Таким образом, клапаны в лимфатической системе имеются как в мельчайших конечных капиллярах, так и в более крупных лимфатических сосудах на всем их протяжении до места впадения в венозную систему.

в) Образование лимфы. Лимфа образуется из интерстициальной жидкости, которая поступает в лимфатические капилляры. Следовательно, первоначально лимфа имеет такой же состав, что и интерстициальная жидкость.

Концентрация белков в интерстициальной жидкости большинства тканей составляет примерно 2 г/дл, поэтому концентрация белков в лимфе, оттекающей от этих тканей, соответствует этой величине. Лимфа, образующаяся в печени, имеет более высокую концентрацию белков — около 6 г/дл, а лимфа кишечника — от 3 до 4 г/дл. Поскольку 2/3 объема лимфы образуется именно в печени и кишечнике, концентрация белков в лимфе общего грудного протока достигает 3-5 г/дл.

Лимфатическая система является также одним из главных путей оттока питательных веществ, особенно жиров, которые всасываются в желудочно-кишечном тракте. Действительно, после приема пищи с высоким содержанием жиров их концентрация в лимфе грудного протока увеличивается иногда до 1-2%.

И наконец, даже такие крупные частицы, как бактерии, проникают между эндотелиальными клетками лимфатических капилляров и таким путем попадают в лимфу. Во время прохождения лимфы через лимфатические узлы эти частицы практически полностью удаляются и разрушаются.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.12.2020

Лимфатическая система. Движение лимфы

Урок 22. Биология 8 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Лимфатическая система. Движение лимфы»

Кровеносная система – не единственная сосудистая система нашего организма. В большинстве органов в теле человека помимо кровеносных находятся лимфатические сосуды. Они содержат лимфу – прозрачную и практически бесцветную жидкость.

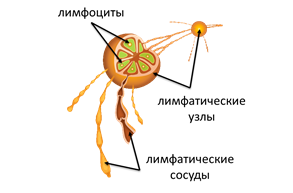

Количество лимфы в организме человека составляет около 2 л. В ней практически отсутствуют эритроциты, содержится гораздо меньше белков по сравнению с плазмой крови. Но она содержит много лимфоцитов.

Лимфоциты – разновидность лейкоцитов, имеющих вид шарика, на поверхности которого находится много ворсинок, похожих на щупальца. С их помощью лимфоцит изучает поверхность других клеток и отыскивает чужеродные соединения – антигены. Именно лимфоциты обеспечивают защиту организма от бактерий и вирусов.

После того как человек поел жирной пищи, лимфа меняет свой цвет на молочно-белый. Это связано с тем, что в неё из кишечника всасывается значительная часть жира.

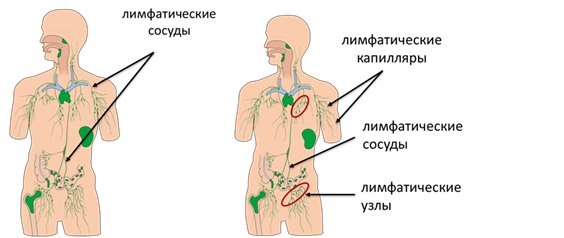

Лимфатическая система состоит из лимфатических капилляров, лимфатических сосудов и узлов.

Из плазмы крови образуется тканевая жидкость, которая омывает все клетки и ткани, отдавая им питательные вещества и кислород. Затем часть тканевой жидкости всасывается в лимфатические капилляры и образует лимфу.

Лимфатические капилляры начинаются слепо, иногда приобретая вид булавовидных расширений. Их стенки образованы только одним непрерывным слоем эпителиальных клеток, поэтому тканевая жидкость легко проникает внутрь них.

Лимфатические капилляры присутствуют во всех органах и тканях тела, кроме головного и спинного мозга, хрящей и костного мозга. Они имеют больший диаметр, чем кровеносные капилляры, – до 0,2 миллиметра. Лимфатические капилляры соединяются между собой и образуют лимфатические сети.

Из капилляров лимфа поступает в более крупные лимфатические сосуды. Движение лимфы происходит снизу вверх, от кончиков пальцев рук и ног. Поэтому на внутренних стенках лимфатических сосудов располагаются клапаны, которые препятствуют обратному оттоку лимфы. Благодаря клапанам кровь движется в одном направлении. Лимфатические сосуды заканчиваются у человека правым лимфатическим и грудным протоками.

Оба протока изливают лимфу в верхнюю полую вену большого круга кровообращения недалеко от сердца. В сутки в кровь возвращается от 1 до 3 литров лимфы.

По ходу лимфатических сосудов располагаются специальные образования – лимфатические узлы. Некоторые из них в виде округлых уплотнений можно найти под нижней челюстью. Их много также в подмышечной и подколенной впадинах, в паху и среди внутренних органов. У человека насчитывается более 460 лимфатических узлов. Снаружи они покрыты капсулами, от которых внутрь узла отходят перегородки. Между перегородками находятся скопления лимфоцитов, которые обезвреживают микроорганизмы. В лимфатических узлах происходит созревание лимфоцитов.

Здесь лимфатические сосуды распадаются на многочисленные узкие протоки, в которых происходит очистка лимфы, отфильтровываются погибшие клетки и бактерии. Таким образом, лимфатические узлы играют роль фильтров. Они входят в иммунную систему человека, потому что в них формируются лимфоциты.

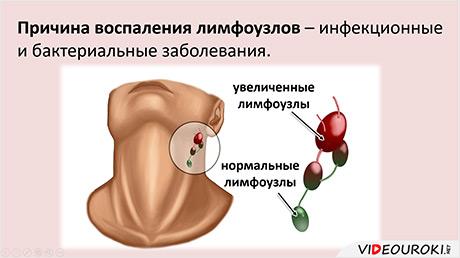

Если в лимфатических узлах задерживается много бактерий, они увеличиваются в размерах, воспаляются и становятся болезненными.

Причиной воспаления лимфоузлов могут быть инфекционные и бактериальные заболевания.

Движение лимфы по сосудам. Ток лимфы происходит благодаря сокращениям мышечной стенки лимфатических сосудов, сдавливанию лимфатических сосудов сокращающимися мышцами и пульсации кровеносных сосудов. Лимфа движется по сосудам медленно, так как в лимфатической системе нет насоса, аналогичного сердцу.

Лимфатическая система. Она обеспечивает связь между органами и тканями, переносит многие вещества, которые всасываются в органах пищеварения, например жиры. Лимфатическая система дополняет работу кровеносной системы и осуществляет возвращение белков, жиров, воды и минеральных веществ из тканевой жидкости в кровь. Обеспечивает отток жидкости от органов. Находящиеся в лимфе лимфоциты выполняют защитную функцию, обеспечивая постоянство внутренней среды организма.

Итог урока. Лимфатическая система начинается слепо замкнутыми лимфатическими капиллярами, в которые попадает тканевая жидкость и образует лимфу. Далее из капилляров лимфа попадает в лимфатические сосуды, по ходу которых располагаются лимфатические узлы. В них происходит очищение лимфы.

Что препятствует обратному движению лимфы в сосудах

Введение

Определение. Лимфатическая система с момента закладки является частью сердечно-сосудистой системы и осуществляет дополнительный (медленный, безнапорный) дренаж органов, коллатеральный к венам.

Функциональная морфология

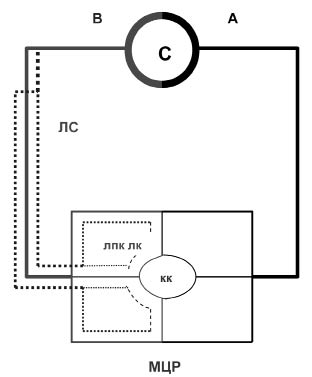

1. Лимфатическое русло на протяжении можно представить как ветвящуюся цепь звеньев с постепенно усложняющейся конструкцией стенки: ЛК (эндотелий без базальной мембраны) → ЛПК (клапаны) → ЛС (гладкие миоциты) → ЛУ (лимфоидная ткань).

2. ЛС всех типов можно условно разделить на сателлитные (сопровождающие кровеносные сосуды) и аберрантные (отклоняющиеся от пучков с ними или от вен). Такая дифференциация ЛС прослеживается на всех уровнях структурной организации сердечно-сосудистой системы, включая микроциркуляторный.

2а. Иначе говоря, ЛС являются лимфатическими коллатераллями вен на всех уровнях структурной организации сердечно-сосудистой системы (рис. 1, 2).

4. Лимфатическое русло на всем его протяжении, начиная с ЛПК, имеет сегментарное строение: клапаны, постоянные и ключевые структуры ЛС, разделяют их на межклапанные сегменты. В условиях дефицита собственной энергии лимфотока межклапанные сегменты с разным строением организуют парциальное продвижение лимфы от органов к венам. Нервные структуры и гуморальные факторы корригируют движения лимфатического русла и его сегментов адекватно состоянию дренируемого органа и организма в целом.

6. Активная форма лимфотока не является единственной или главной. Она базируется на пассивном лимфотоке, исключительном в ЛПК. ЛПК отводят лимфу из ЛК, от которых отличаются наличием клапанов. ЛПК состоит из межклапанных сегментов, но без миоцитов в их стенках, а потому может участвовать в организации только пассивного лимфоотока из органов.

7. ЛК имеют квазисегментарное строение: их подвижные межэндотелиальные контакты как входные, интрамуральные клапаны корневых сегментов лимфатического русла регулируют ток тканевой жидкости из интерстиция в ЛК, препятствуют обратному току лимфы в тканевые каналы. Последние не имеют клеточной стенки, ограничены соединительнотканными волокнами, заполнены углеводно-белковыми комплексами (протеогликаны и др.), которые связывают жидкость. Избыточная тканевая жидкость «стекает» с аморфного вещества соединительной ткани или «выдавливается» из него в микрососуды.

8. Движения межклапанных сегментов лимфатического русла определяются окружающими тканями, функциональной активностью дренируемых органов (тканевой насос):

2) механическое давление тканей на стенки тканевых каналов, ЛК, ЛПК и ЛС (подобно наружной манжетке тканевого насоса);

10. Лимфатическая и кровеносная системы имеют двоякие связи:

Функции:

1) отведение из органов избыточной тканевой жидкости в виде лимфы в ЛУ и вены шеи;

2) разгружение корней венозного русла (образование лимфы в ЛК и ЛПК) и экстраорганных вен (в синусы ЛУ);

3) фильтрация периферической лимфы (в ЛУ), участие в иммунологических процессах.

Происхождение и развитие

С момента закладки и в филогенезе, и в онтогенезе позвоночных [5, 6] лимфатическая система является неотъемлимой частью сердечно-сосудистой системы и возникает путем выключения из кровотока части коллатералей первичного венозного русла (отделение от магистрали по градиенту кровяного давления). Затем образуются ЛУ на основе первичных ЛС и при участии кровеносных сосудов. ЛУ не прерывают, а деформируют ЛС с последующей трансформацией матричного ЛС в сеть синусов в процессе роста лимфоидной муфты кровеносных сосудов. «Намывание» лимфоцитов с образованием паренхимы связано с торможением прямого (через первичный синус) и нарастанием трансфузионного лимфотока (через межсосудистую соединительную ткань закладки ЛУ). Преобразования (самодифференциация) сердечно-сосудистой системы зародыша обусловлены интенсивным ростом органов и гистогенезом, сопровождающихся усиленной продукцией тканевой жидкости с увеличением нагрузки на дренажные сосуды, их расширением, «размножением», образованием лимфатических коллатералей.

Заключение

Лимфатическая система на всех уровнях своей организации и этапах своей эволюции и онтогенеза представляет собой специализированный дренажный отдел сердечно-сосудистой системы, коллатеральный к венам. Лимфатическое русло непрерывно на всем протяжении, но часто подвергается локальным деформациям, в том числе клапанами (разделение на межклапанные сегменты разной конструкции), кровеносными сосудами и лимфоидной тканью (ЛУ как лимфоидный лимфангион с сетью лимфатических синусов, лимфоидные узелки и бляшки в сетях ЛК и ЛПК). Такие деформации лимфатических путей возникают в процессе органогенеза и способствуют организации лимфооттока из органов, в том числе под иммунным контролем.

Список литературы

Что препятствует обратному движению лимфы в сосудах

Материал и методы

Под наблюдением находилось 48 больных остеопорозом и с переломами костей в возрасте 65-75 лет. У 26 практически здоровых людей в возрасте 18-28 лет уравнивали длину конечностей. Контролем служили 20 практически здоровых лиц с незначительными повреждениями костно-суставного аппарата (ушибы, растяжения, подозрение на перелом), которые направлялись на исследование врачебно-физкультурным диспансером. Возраст в контроле колебался в пределах от 20 до 50 лет.

Сразу после введения меченого препарата определяли число импульсов в месте инъекции, а также величину фона в подколенных и паховых лимфоузлах при обследовании нижней конечности, локтевых и подмышечных – при обследовании верхней конечности. Зная длину стопы, голени и бедра, а также верхней конечности (кисть, предплечье, плечо) рассчитывали скорость движения лимфы в см/мин. Подсчитав величину меченого соединения в лимфатических узлах через 1 и 2 часа после инъекции, судили об их накопительной функции.

В качестве инструмента вычислений использован пакет статистического анализа и встроенные формулы расчетов компьютерной программы Microsoft® Excell (Microsoft® Office 1997 –Professional Runtime).

Результаты исследований

1. Исследование тока лимфы у практически здоровых людей. 1.1. Нижняя конечность. В течение первых 25 с после инъекции меченого соединения место введения на мониторе компьютера сохраняло округлую форму, несколько вытянутую в направлении инъекции. В последующие 30 с форма становилась вытянутой в сагиттальном направлении. Меченое соединение перераспределялось в месте инъекции и через каждые 5 с его становилось все больше в направлении движения лимфы. Поступление меченого соединения в лимфатический капилляр наблюдалось уже на 30-й с: появлялся небольшой выступ в верхней части пятна. Еще через 5 с он был виден уже отчетливо и в дальнейшем в нем становилось все больше меченых частиц. Особенно наглядно это видно через 50 с. На 55-й с видно, как закрылся клапан лимфатического сосуда. Еще через 5 с он вновь открывался и меченое соединение продвигалось дальше в сосуд.

Естественно, что лимфатический сосуд становился видимым в силу того, что здесь было много меченого соединения, а отдельные частицы тем временем движутся током тканевой жидкости дальше к лимфатическим узлам.

Таблица 1. Скорость движения лимфы и накопительная функция лимфатических узлов конечностей здорового человека (М ±SD)