Как выбирали мужа на руси

Могли ли женщины на Руси сами выбрать себе мужей

Исследователи матримониальных отношений, говоря о способности женщины на Руси самостоятельно выбирать себе мужа, выделяют два исторических периода, когда на эту проблему смотрели по-разному.

Браки, совершавшиеся во времена многобожия и после принятия христианства, отличаются не только церемониалом, но и границами свободы волеизъявления представительниц прекрасного пола.

Умыкание невесты

У древних славян, поклонявшихся языческим богам, существовал обряд умыкания, то есть похищения невесты. Это деяние в те далёкие времена считалось весёлым действом, имевшим, по мнению Рамбо, символическое значение, поскольку совершалось исключительно по доброй воле девушки.

Это основополагающее условие свидетельствует о том, что в дохристианской Руси учитывались индивидуальные интересы и мнение женщины, которая была вовлечена в матримониальные дела.

Летописец Нестор в «Повести временных лет», описывая ритуал умыкания, повествует о том, что обычно он проводился с середины весны до середины лета, в период между двумя праздниками, посвящёнными богине любви Ладе и Ивану Купале.

Девица, заблаговременно давшая своё согласие на брак, якобы невзначай приходила к воде, где её «вероломно» похищал поджидавший суженный. Поскольку все вокруг знали о готовившемся умыкании, это действие расценивалось не как преступление, а как инсценировка, отсюда пошло выражение «играть свадьбу».

А Шпилевский замечает, если даже умыкание происходило без ведома невесты, за женщиной всё равно оставалось право самостоятельного выбора, вернуться в отчий дом и подвергнуть похитителя суду, или остаться с мужем.

В своей книге «Женщины Древней Руси» Пушкарёва отмечает, что традиция умыкания среди высших сословий сошла на нет с крещением Руси в Х веке, хотя в среде простого населения она просуществовала вплоть до XV века. Об этом факте свидетельствуют многочисленные песни, былины, а также церковные епитимии, стремившиеся искоренить этот языческий обычай.

Рогнеда

О том, что в дохристианской Руси свободная воля женщины учитывалась родителями при заключении брака, красноречиво доказывает трагическая судьба полоцкой княжны Рогнеды. Когда еще некрещёный князь Владимир решил жениться на ней, он послал к её отцу сватов, однако Рогволод, прежде чем дать ответ, обратился к дочери, чьё мнение было определяющим.

Рогнеда, будучи влюбленной в сводного брата Владимира, отказала князю, причём в весьма оскорбительной форме, заявив «…не хочу разути сына робичича (сына рабыни)». Хотя родители Рогнеды не пошли против её воли, что подтверждает право женщины на личный выбор мужа, однако она всё-таки стала женой Владимира.

Венчанный брак

С принятием христианства на Руси, то есть с 988 года, священнослужители начали активную борьбу с языческими традициями, в числе которых значилось умыкание невест.

На смену обычаю умыкания пришёл венчальный брак, который должен был быть оформлен с согласия родителей молодожёнов исключительно в стенах храма.

Таинство венчания предваряли помолка и брачный сговор, которые, как отмечает Пушкарёва, практически в одинаковой степени не учитывали чаяний, как женщины, так и мужчины, поскольку в большей части представляли собой имущественную сделку.

Родители выбирали пару своим детям, исходя из своих интересов, не считаясь с их чувствами и желаниями, именно поэтому нельзя утверждать, что X-XV веках наблюдалось ущемление брачных прав исключительно девушек, поскольку юноши тоже не обладали своеволием.

Подобраные родственниками жених и невеста не могли встречаться наедине, обсуждать детали брачного дела или объявлять о помолвке, за них всё делали родные.

Хотя в 50-ой главе Кормчей книги – своде религиозных и светских канонов, которыми руководствовались при управлении церковью и в церковном суде, согласие молодых обоих полов на союз было обязательным условием заключения брака.

Устав Ярослава Мудрого

О возможности женщин принимать участие в собственной судьбе повествуют статьи, зафиксированные Ярославом Мудрым в сборнике законов «Русская Правда».

В 24-ой статье своего Устава, Ярослав Мудрый постановил наказывать родителей и рублем, и церковной епитимией, если вступивший по их принуждению в брак ребёнок вне зависимости от пола «что сотворит над собою», например, попытается покончить жизнь самоубийством или совершит его.

33-я статья того же юридического акта гласит о запрете принуждать девушку к неугодному браку, и если «…девка восхощет замуж, а отец и мати не дадять», наложить на них денежные пени. Но, несмотря на законы, многие браки по-прежнему заключались по принуждению родственников.

Не в первый раз

Исследуя матримониальные отношения, Пушкарёва выяснила, что женщины вступавшие в брак не в первый раз, могли самостоятельно выбирать себе супруга, без согласования его кандидатуры с родственниками.

Вообще повторные свадьбы на Руси не приветствовались, но если молодая становилась вдовой с малолетними детьми или не могла родить ребёнка в предыдущем браке, то повторный брак вполне был возможен.

Самовольный брак

Не желая мириться с выбором родителей, некоторые девицы убегали из дому и заключали самостоятельный брак с избранником сердца. Такой способ супружества назывался «самокруткой» и совершался церковью тайно, без соблюдения протокола и лишних церемоний.

Став законными супругами, молодожёны отправлялись к отцу с матерью за благословением, и если родители мужа быстро мирились с фактом ослушания, то родственники жены могли никогда не простить дочери этого проступка.

Примак

Наряду с традиционным браком, когда жена после свадьбы уходила жить в дом мужа, с древних времён существовал союз, когда зять переезжал в дом супруги.

При этом жених с невестой как бы менялись местами и обязанностями: девушка сама шла сватать парня, который готовил себе приданое и собирал накануне свадьбы не мальчишник, а девичник. Считалось, что этот молодец, которого в народе называли примаком, «выходит замуж» и имеет меньше прав, чем его жена.

Малолетние невесты Древней Руси. Почему замуж отдавали даже 5-летних девочек, и что на это влияло

Фото © Public Domain

В истории разных народов случались периоды кровавых войн, потери населения и истощения наций, на что люди реагировали весьма своеобразно. Среди таких мер были, например, ранние браки. Не избежали такой необходимости и древние славяне. В «Повести временных лет» монах Нестор описывает брачные обычаи радимичей, вятичей и северян: «браков у них не бывало, но устраивались игрища между сёлами. И здесь умыкали себе жён по сговору с ними; имели же по две и по три жены».

У восточных славян долгое время существовал особый способ бракосочетания — кража невесты «от воды», когда девушка по предварительному сговору шла к реке, прихватив с собой узелок с вещами, а приглянувшийся ей жених «умыкал» её, позже откупаясь от недовольных родителей подарками. Часто новые пары образовывались по весне, начиная с праздника Лады — богини домашнего очага, а заканчивая Иваном Купалой.

В VIII веке девицы на Руси имели право выбирать мужа, и «умыкание» происходило по предварительному сговору. «И ту умыкаху жены собѢ, с нею же кто съвѢщашеся». При этом сговор мог носить и открытый характер, когда между собой договаривались не только молодые, но и их родители.

Фото © Public Domain

Несмотря на крещение Руси, у крестьян обычай кражи невест был в ходу до начала XVI века. Об этом в «Послании о купальской ночи» в 1505 году писал игумен Спасо-Елеазарова монастыря Памфил. Сколько же лет было этим девицам? По-разному: кому 13, кому 12, а кому и того меньше.

Сакральная обнажёнка. Чем занимались древние славяне для повышения урожая?

Если учесть, что устав князя Ярослава Мудрого, жившего в XI веке, законодательно запрещал выдавать девушек замуж ранее 13 лет, то следует признать, что проблема ранних браков на Руси существовала. Разумеется, это приводило к большой смертности среди юных матерей: ранние роды оканчивались осложнениями и молоденькие жёны умирали «от родильной горячки».

Обычай рано отдавать дочерей замуж оказался стойким. В XIV–XV веках Русской православной церкви пришлось не раз издавать запреты выдавать замуж девочек младше 12 лет.

Фото © Public Domain

Да, иногда такое действие можно было оправдать голодом, когда многодетная семья отдавала ребёнка чужому человеку, избавляясь от лишнего рта, но следует признать, что подобный обычай был распространён и в княжеской среде. Причём было это уже в христианские времена, когда появились новые традиции: обычай сговора родителей, обычаи сватовства и обручения; когда уже были известны понятия «суженый» или «обручённая».

По летописям известно, что малолетним княжеским невестам на Руси было не двенадцать, а восемь и даже пять лет! Впрочем, и женихи были им под стать: кому было восемь, а кому одиннадцать лет.

Сакральная обнажёнка. Чем занимались древние славяне для повышения урожая?

Например, в XII веке киевский князь Всеволод Большое Гнездо отдал замуж свою дочь Верхуславу за Ростислава Рюриковича, княжившего в Белгороде. Жениху в ту пору было 16 лет. За невесту дали богатое приданое — много золота и серебра; а отец жениха князь Рюрик Ростиславич дал Верхуславе «много даров и город Брягин». Сама же Верхуслава была «мила и молода — только осьми лет». Свадьбу сыграли столь пышную, какой на Руси ещё не было, — на ней веселились 20 русских князей.

Пять лет было Марии, дочери тверского князя Бориса Александровича, когда её обручили с Иваном III — семилетним сыном московского великого князя Василия II. На торжестве присутствовали тверские князья, бояре, епископ Илия и гости из Москвы. «И бысть радость велия, — писал о событии монах Фома, — и тверечи радовашася, что Тверь и Москва бысть одно, и два государя воедино совокупашися».

Фото © Public Domain

В Средние века возраст невест на Руси не сильно изменился. Девушек по-прежнему отдавали замуж, едва они успевали созреть. В XVII–XVIII веках среди крепостных крестьян это было нормой, ведь чем раньше девочку отдадут замуж, тем больше детей она родит и тем больше крепостных будет у барина. Известно, что даже такой, казалось бы, прогрессивный дворянин, как полководец Александр Суворов, штрафовал своих крепостных, если те до 15 лет не успевали отдать девушку замуж. Поэтому вплоть до XIX века 16-летняя девица в крестьянской среде считалась уже старой, а выйти замуж в 19 лет было уже невозможно — никто не брал «старуху».

Как викинги — мастера пыток и казней — добирались до Константинополя через Русь

Показательными в этом плане являются строки из пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин», в котором няня рассказывает Татьяне о своей судьбе:

«. — Да как же ты венчалась, няня?

— Так, видно, Бог велел. Мой Ваня

Моложе был меня, мой свет,

А было мне тринадцать лет. «.

Положение поменялось только в XIX веке, когда в 1830 году император Николай I специальным указом установил брачный возраст девушек с 16 лет, а юношей — с 18 лет. После этого средний возраст невест в России поднялся до 17–20 лет. Позже всего замуж стали выходить на севере России, например в Архангельской губернии, а раньше всего — на юге страны, где невестами становились в 17–19 лет. Однако стоит помнить, что дворяне, купцы, богатые казаки и мещане выдавали дочек замуж довольно поздно — с 21 года до 24 лет. С 1874 года мужчин в 21 год стали поголовно призывать в армию. Служили тогда от трёх до шести лет, а женились и того позже — в 24–27 лет.

Ну а за современный законодательно закреплённый брачный возраст в 18 лет спасибо надо сказать санитарным врачам СССР, в 1920-х годах увлёкшимся наукой евгеникой. Они посчитали, что наиболее здоровые и крепкие дети будут рождаться у женщин и мужчин, чей организм к моменту бракосочетания уже полностью сформировался и не ослаблен ранними родами (у женщин), инфекциями и половой распущенностью.

Какие женихи пользовались на Руси бешеным спросом у дворянок, а какие у крестьянок

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

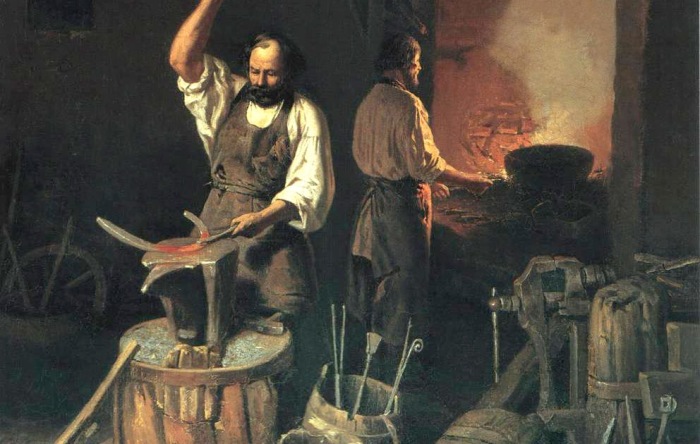

Мощный кузнец и лихой косарь и почему во время сенокоса парни устраивали соревнования

Кузнецы были завидными женихами. И мастер на все руки, и в деревне уважают, и за счет физической работы сложение имеют атлетическое. Но, кроме того, существовали ещё и мистические качества, которыми наделяли людей этой профессии. Говорили, что у них есть особая колдовская власть, что способны они и черта из деревни выгнать, и любую лошадь успокоить, и больному помочь поправиться. А достаток наверняка будет — ведь кузнецы всегда были нужны, в любое время года, независимо от того урожая.

Но не только кузнецы пользовались огромным спросом среди деревенских девок. Этой чести удостаивались хорошие косари. Во время сенокоса приходилось затрачивать массу усилий, это было тяжёлое дело. И всё равно деревенские девушки и парни не могли дождаться, когда он начнётся. А всё потому, что в это время молодёжь присматривалась друг к другу, пытаясь найти потенциальную жену или мужа. Ведь во время работы человек проявляется достаточно ярко. А уж когда кто-то приглянулся, можно было постараться познакомиться во время отдыха, когда водили хороводы, ходили в лес, купались, организовывали посиделки. Хорошие косари не испытывали недостатка в женском внимании. Сразу было видно, кто работает качественно — по остающемуся за человеком широкому и ровному прокосу.

Предприимчивые парни устраивали состязания, которые заключалась в том, чтобы взять на себя самую широкую полосу и пройти ее быстрее всех. Победитель просто купался в женских улыбках, а если ему удавалось выиграть несколько раз подряд, то без невесты он не оставался.

На ноги смотри: сапоги в гармошку, а также платочки на масленичных санях как признак расположения потенциальной невесты

Крестьяне в деревнях на Руси носили лапти. Сапоги появились только во второй половине XIX века, и владельцы этой роскоши считались везунчиками. Иногда одна пара использовалась всем селом. То есть хозяин кожаных сапог не просто надевал их по праздникам, но мог за деньги дать поносить обувь, например, жениху в день свадьбы. Очень модны были сапоги в гармошку — на низком каблуке, с большим количеством «бобриков» (так называли складки). Если парень прогуливался в таких начищенных до зеркального блеска сапогах, то на него сразу обращали внимание: значит, он сумел заработать на шикарную обувь. Девушки сразу оценивали его как хваткого, пробивного человека.

Но не только на сапоги смотрели девушки. Если парень хотел завоевать статус завидного жениха, он мог воспользоваться масленичными катаниями. Мужчины готовились к ним очень тщательно. Из сундуков доставали новые валенки или сапоги, вышитые рубахи, домотканые кушаки. Но самым важным были правильно оформленные сани. Для их устилания использовались меховые или тканевые накидки, конская сбруя чистилась до блеска, устанавливались праздничные дуги. Не у всех были сани, поэтому бедняки могли занять их вместе с лошадками у богатых крестьян. Потом, правда, приходилось отрабатывать арендованный «экипаж».

Парни катали девушек, стараясь сделать это как можно эффектнее. Если же красавица дарила ездоку поцелуй, значит, впечатление произведено. А когда она привязывала яркий платочек к дуге саней, это означало полный успех. На одних санях могло к концу праздника появиться несколько таких платочков. Это был своеобразный рейтинг жениха, так сказать, древнерусские «лайки».

Диджеев не было, зато были гармонисты: популярность по-деревенски

Востребованными женихами считались гармонисты, первые парни на деревню. Эти люди всегда были в центре любого деревенского праздника, по ним вздыхали незамужние красавицы. Вокруг гармониста кучковалась молодёжь, с восторгом наблюдая, как он играет, танцуя, восхищаясь. Кстати, гармонисты часто были провокаторами, создающими определенный настрой перед дракой. Возможно, здесь сказывалась энергия музыки, так как некоторые мелодии были очень даже задиристыми. Как бы то ни было, умение играть на музыкальных инструментах всегда ценилось и считалось большим даром. Стать хорошим гармонистом мог не каждый, для того действительно требовался талант и особый, лидерский склад характера. Не правда ли, напоминает современных звезд шоу-бизнеса, которые не испытывают недостатка в поклонницах?

Покажите ваш сундук!

После того как жених посватался к невесте, родители девушки посещали дом предполагаемого зятя, для того чтобы убедиться в правильности выбора дочери. Осматривали хозяйство, внимательно отмечая всё и делая выводы о достатке. Например, в избе стоит сундук, да не простой, а снабженный колесами или полозьями. Это хорошо — тяжелый сундук, нести невозможно, придется катить, а в нём это значит и добра немерено. К концу XIX века богатые крестьяне обязательно оставили в горнице шкафы со стеклянными дверцами. За ними красовался фаянс и фарфор. Шкаф с поставцами, то есть с открытыми верхними полками, где устанавливались сервизы, считался символом богатства и достатка. Хороший жених, богатый, надо соглашаться. Вот так посуда могла решить судьбу молодых.

Смотри на избу, оценивай будущий брак

Иногда было достаточно посмотреть избу со стороны. Дом ярко отражал степень зажиточности: если сруб покривился, двор зарос сорняками, плетень перекосился, значит, тут явно проживают бездельники, которым нет дела до хозяйства. Зачем же дочери такое счастье?

Большой и ухоженный дом (у середняков и зажиточных крестьян бывали срубы внушительных размеров, до 8х9 метров и даже больше), различные надстройки да пристройки, красивый конек на крыше и створчатые ставни говорили о том, что здесь проживает богатая семья, которая ни в чем себе не отказывает. Вот и хорошая партия для юной красавицы.

Ну случалось и так, что женихи были совсем не ко двору, но настойчивые. В таких случаях именно так девушки спасались от липучих женихов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как выбирали мужа на руси

В Повести временных лет упоминалось, что в славянских племенах вятичей, радимичей и северян у мужчин было по две-три жены.

Киевский князь Владимир Святославич, согласно той же летописи, до принятия христианства «был побежден похотью, и были у него жены: Рогнеда… от нее имел он четырех сыновей и двух дочерей, от гречанки имел он Святополка, от чехини — Вышеслава, а еще от одной жены — Святослава и Мстислава, а от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове». Естественно, его многочисленные жены были самого разного возраста. Славяне-язычники не видели ничего дурного и в браке с иноземками любой веры, часто невест попросту крали.

С укреплением государственной и церковной власти, при растущем социальном неравенстве нормой стало жениться на девушках своего сословия, своей веры и своего возраста. Выбирали одну жену на всю жизнь: «Худой поп свенчает, и хорошему не развенчать». Браки стали делить на равные — «правильные» с точки зрения общества — и неравные. «Равные обычаи — крепкая любовь», «Одна думка, одно и сердце», гласили русские пословицы.

Церковь разрешала венчать девушек с 12–13 лет, а юношей — с 14–15 лет.

В Повести временных лет упоминалось, что в славянских племенах вятичей, радимичей и северян у мужчин было по две-три жены.

Киевский князь Владимир Святославич, согласно той же летописи, до принятия христианства «был побежден похотью, и были у него жены: Рогнеда… от нее имел он четырех сыновей и двух дочерей, от гречанки имел он Святополка, от чехини — Вышеслава, а еще от одной жены — Святослава и Мстислава, а от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове». Естественно, его многочисленные жены были самого разного возраста. Славяне-язычники не видели ничего дурного и в браке с иноземками любой веры, часто невест попросту крали.

С укреплением государственной и церковной власти, при растущем социальном неравенстве, нормой стало жениться на девушках своего сословия, своей веры и своего возраста. Выбирали одну жену на всю жизнь: «Худой поп свенчает, и хорошему не развенчать». Браки стали делить на равные, «правильные» с точки зрения общества, — и неравные. «Равные обычаи — крепкая любовь», «Одна думка, одно и сердце» — гласили русские пословицы.

Церковь разрешала венчать девушек с 12–13 лет, а юношей — с 14–15 лет.

Крестьяне часто женили раньше срока именно мальчиков. Семья жениха старалась как можно скорее заполучить в дом сильную выносливую работницу.

Подходящими на роль «рабочих лошадок» считались взрослые девушки. Иногда на такой брак соглашались старые девы, не имевшие другого шанса выйти замуж. Крепостных женили помещики, которые часто не принимали во внимание возраст молодых.

В 1861 году было отменено крепостное право, и вмешательство помещиков в семейную жизнь крестьян прекратилось. В 1874 году вместо рекрутской повинности ввели всеобщую воинскую обязанность. Срок действительной службы отныне составлял шесть лет, и парней стали женить уже после армии.

Еще во времена рекрутчины закрепились неравные браки в военном сословии. Солдаты могли жениться только с разрешения командира. А командир давал согласие, когда подчиненный выслуживал определенный чин, позволявший содержать жену и детей. Звания с солидным окладом приходилось ждать по 15–20 лет. Некоторые женились, лишь уйдя в отставку. 45-летним женихам оставалось брать в жены либо вдов и старых дев, либо дочерей и младших сестер сослуживцев. Для солдатских дочек 20-летняя разница в возрасте считалась приемлемой. А в крестьянской среде за отставного солдата пошла бы разве что сирота или девушка «с изъяном».

Браки, где муж был значительно старше жены, были распространены и у аристократов. Дворянский отпрыск сначала учился, делал карьеру (как правило, в армии), а к 35–40 годам начинал подумывать о женитьбе. Породниться с состоятельным и знатным мужчиной было честью для любой семьи, и разница в возрасте редко кого-то смущала. Например, 19-летнюю Марию Раевскую, дочь знаменитого генерала, выдали замуж за 36-летнего князя Волконского, активного участника восстания на Сенатской площади 1825 года.

«Блестящая, по светским воззрениям, будущность» обернулась судом над декабристами и каторгой. Молодая княгиня Волконская последовала за мужем и провела в Сибири почти 30 лет.

Известная по стихотворениям Пушкина Анна Керн, урожденная Полторацкая, вышла замуж за 52-летнего генерала Ермолая Керна в 16 лет. Княжне Нине Чавчавадзе на момент свадьбы с 32-летним Александром Грибоедовым было 15. Вторая жена Федора Достоевского, Анна Сниткина, была моложе его на 25 лет.

Но и среди тех, кто женился поздно, многие выбирали супругу, более близкую по возрасту. Вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна в 32 года вышла замуж за 45-летнего генерала Петра Ланского. Для Ланского этот брак стал первым и единственным. Князь Александр Горчаков, выдающийся дипломат, канцлер Российской империи, женился в 40 лет. Его избранницей стала 37-летняя вдова с пятью детьми Мария Мусина-Пушкина.

На ровесницах было принято жениться и в императорской семье. В отличие от своих подданных наследники престола не могли оставаться холостяками до 40 лет. Жен им подбирали на два-три года моложе. Например, Александра Павловича, будущего Александра I, женили, когда ему еще не исполнилось и 16 лет, на 14-летней Луизе Марии Августе Баденской. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар вышла замуж за Александра Александровича, будущего Александра III, в 18 лет. Жениху на тот момент исполнился 21 год.

Российские законы разрешали жениться на представителях другого сословия. Браки заключали даже между дворянами и крестьянками. Более серьезным препятствием к свадьбе могла стать религия. Чтобы получить разрешение на венчание, единственную законную форму брака для русского населения империи, супруг-иноверец должен был принять православие. Иногда в качестве исключения дозволялись браки православных с протестантами или католиками при условии, что родившиеся дети будут воспитаны в православной вере.