Как выглядела земля до нашей эры

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Давайте посмотрим, откуда она взялась и какое ее ждет будущее.

Как появилась Земля

У звезд есть протопланетные диски. Это облака пыли, которые вращаются вокруг своих звезд когда они только образовались. Протопланетный диск в начале раскаленный. И подпитывает звезду веществом.

Со временем протопланетный диск начинает остыватьЧ частицы собираются в более плотные комки вещества. Сперва появляются частички размером до 1 сантиметра. Затем из них начинают образовываться глыбы из льда и камня. Они сталкиваются друг с другом и постепенно слипаются.

Глыба становится все больше, вещество начинает уплотняться все сильнее, собирая окрестные микрочастицы.

Формируется объект, который в астрофизике называется планетезималь. Глыба, напоминающая астероид.

В определенный момент, когда масса становится очень большой, планета начинает принимать форму шара. Это максимально эргономичная форма для объекта с большой гравитацией.

Параллельно идет зачистка орбиты. Объекты с пересекающимися орбитами сталкиваются, в результате у каждой планеты возникает своя, самостоятельная орбита.

В раскаленном шарике более плотное вещество погружалось вниз. В итоге образовались слои с ядром внутри. Земное ядро состоит из сплава железа и никеля с небольшими добавками. Металлическое ядро в дальнейшем сыграет огромную роль для всего живого на Земле.

Ведь такая слоистая структура с металлическим ядром внутри привело к появлению магнитного поля. Это поле отклоняет космическую радиацию, которая разрушительна для всего живого. Также магнитное поле защищает атмосферу, не дает ей рассеяться.

Газы, которые выходили из земной коры, образовали первичную атмосферу, состоящую, преимущественно, из водорода и гелия. Хоть Земля и успешно отбивала радиацию и солнечный ветер, условия на ней были слабо пригодны для жизни.

Откуда же на Земле появилась вода?

Тяжелая бомбардировка: как 4 млрд лет назад Земля была расстреляна метеоритами

Поздняя тяжелая бомбардировка – так в геофизике называется период 4 млрд лет назад, когда Земля была буквально расстреляна метеоритами.

Метеориты буквально взрывали земную кору, оплавляли поверхность. И сильно повлияли на геологию нашей планеты и на состав полезных ископаемых.

Оценить, сколько метеоритов упало на Землю, сейчас сложно – океаны, земля, живые организмы внесли свои коррективы. Но масштаб проблемы можно оценить по Луне. В то время на спутнике Земли образовалось более 22 тысяч крупных кратеров, диаметр которых превышает 20 км. При этом 40 кратеров превышает 1 тыс км, есть несколько свыше 5 тыс км.

Для сравнения: кратер, который уничтожил динозавров, в диаметре достигает 180 км. А кратер, из-за которого предположительно случилось пермское вымирание, когда погибло 96% видов живых организмов – в диаметре составляет 500 км.

Последняя метеоритная бомбардировка состоялась 3,8 млрд лет назад. Воды на Земле очень мало. Но достаточно для жизни

Считаете, что наша планета богата водой?

Какая форма у нашей Земли

Разумеется, не плоская. Но и не. шар! Земля представляет собой эллипсоид. Ее диаметр не равномерен по поверхности. На экваторе диаметр на 43 километра больше, чем на полюсах. Получается, наша планета немножко сплюснута.

Когда возникла жизнь на Земле

Интересный факт. Жизнь меняет Землю

Жизнь появилась на нашей планете, но она, в свою очередь, сильно влияет на экосистему Земли. Например, на нашей планете не было кислорода в таком количестве. Он возник из-за деятельности микроорганизмов.

Сперва развилась до одноклеточных форм, которые тонким слоем покрывали дно океана. Питались они с помощью фотосинтеза и плавно наполняли атмосферу нашей планеты кислородом.

Со временем активность Солнца росла, льды отступали. Это стимулировало развитие жизни. Сложные многоклеточные появились лишь 580 миллионов лет назад.

Сколько времени осталось для жизни на Земле

Не так то много, как могло бы показаться на первый взгляд. По разным оценкам, условия на Земле будут благоприятны для жизни еще в течение от 0,5 до 1 миллиардов лет.

Однако Солнце, по оценкам современных ученых, будет существовать еще, как минимум, 7,5 миллиардов лет. Что же такого произойдет с Землей, что жить на нашей планете станет невозможно?

Что ждет Землю дальше

Благоприятный период для нашей планеты продлится не так уж долго. Произойдет ряд внешних и внутренних изменений, которые сильно ударят по всему живому на планете.

Через 1 миллиард лет это будет сильно заметно. Температура поднимется настолько, что океаны начнут испаряться. Вода на планете будет все больше существовать не в жидком и твердом состоянии, а в виде пара. А через 1,1 миллиард лет все океаны, скорее всего, испарятся с поверхности планеты.

Через 3,5 миллиарда лет на нашей планете будет также жарко, как на Венере.

Кроме этого, активность Солнца приведет к снижению концентрации углекислого газа в атмосфере планеты, так как будут выветриваться силикатные материалы. Углекислого газа станет мало для фотосинтеза. Именно на этом факте основан прогноз, что жизнь на Земле начнет резко исчезать уже через 500 миллионов лет.

Через 1,5 миллиарда лет наклон оси нашей планеты начнет хаотично меняться, вплоть до отклонения на 90 градусов. Почему наклон оси будет меняться? Во-первых, будет меняться трение между внутренними слоями, в частности, между мантией и ядром. Во-вторых, Луна постепенно удаляется от Земли почти на 4 сантиметра в год. И через полтора миллиарда лет ее влияние заметно снизится.

Если Земля будет направлена к Солнцу под углом 90 градусов, то полюса станут перпендикулярны. Одна половина будет получать много тепла и света, а другая страдать от их нехватки. Соответственно, в первом случае климат будет слишком жарким, когда температура поверхности будет подниматься до 80 градусов. В темной части планеты будет сильный холод.

Земное ядро будет остывать. Это приведет к серьезным климатическим переменам. Как я писал выше, трение между мантией и ядром изменится, что повлияет на скорость вращения и угол наклона.

Сутки увеличатся из-за замедления вращения. Через 250 миллионов лет сутки будут длиться 25,5 часов.

Вид с Земли на Солнце, которое стало растущим красным гигантом

Солнце начнет превращаться в красного гиганта и резко расти в размерах. Это связано с падением давления внутри светила, так как вещество постепенно прогорает в его недрах.

И через 5 миллиардов лет красный гигант достигнет орбиты Земли и захватит нашу планету.

После стадии красного гиганта (расплавив при этом все планеты земной группы) Солнце просто сбросит внешнюю оболочку, образовав планетарную туманность, которая постепенно рассеется. А оставшееся на своем месте ядро Солнца, лишенное оболочек, станет гелиевым белым карликом и будет остывать несколько миллиардов лет.

Последние дни Земли будут выглядеть так

На самом деле жить на Земле станет абсолютно невозможно гораздо раньше. Нам отпущено примерно половина миллиарда.

500 миллионов лет. Не так уж много нам и осталось, чтобы суметь развиться до такой степени, чтобы улететь от катастрофических изменений на нашей планете.

С другой стороны, представьте, как люди, уже из другой звездной системы, будут со стороны смотреть на рост красного гиганта. И рассказывать, как когда-то в этой звездной системе родилась жизнь, которая распространилась по всей галактике!

Какой была Земля до появления человека?

У этих грибов были ножки высотой 8 метров и шириной 1 метр. Да, они не будут выше и толще многих современных деревьев. Но в то время они были самыми большими растениями на планете, превышая в росте все остальные на добрые 6 метров.

У них не было таких больших шапок на верхушке, какие мы привыкли видеть относительно ножки нынешнего гриба. Вместо этого они целиком являли собой ножку — просто большой грибковый столб, торчащий из-под земли. И они были повсюду. Мы нашли окаменелости этих штук на каждой части планеты. То есть на планете прошлого были сплошь леса из гигантских грибов.

Небо было оранжевым, а океаны зелеными.

Небо не всегда было голубым. Примерно 3,7 миллиарда лет, как полагают, океаны были зелеными, континенты черными, а небо было ярко-оранжевого цвета.

Тогда состав Земли был совершенно другим, и у нас есть все основания полагать, что цветовая схема была тоже совершенно другой. Океаны были зелеными, потому что в морской воде растворялись железные образования, проливая зеленую ржавчину цвета ржавой медной монеты. Континенты были черными, потому что были покрыты остывающей лавой и на них не было никаких растений.

Планета воняла тухлыми яйцами.

Когда мы рассуждаем о том, какой была планета, мы руководствуемся не только догадками и теориями. Ученые почти наверняка уверены, что знают, каким был запах планеты в прошлом. Если бы кто-нибудь понюхал воздух 1,9 миллиарда лет назад, он четко различил бы запах тухлых яиц.

Все потому, что океаны были полны газообразных бактерий, питающихся солью в морской воде. Бактерии брали соль и выпускали сульфид водорода, заполняя воздух характерной вонью, которую мы ассоциируем с яйцами, которые уже всё.

И это ученые еще стараются выражаться помягче. Будем честны — у нас есть существа, которые ежедневно испускают сульфид водорода в воздух. Можно сказать, что мир прошлого пах пердежом.

Планета была фиолетовой.

Когда на Земле начали прорастать первые растения, они не были зелеными. По одной из теорий, они были фиолетовыми. Если бы вы взглянули на нашу планету из космоса три-четыре миллиарда лет назад, она была бы фиолетовой в той же степени, в какой зеленая сегодня.

Считается, что первые формы жизни на Земле поглощали свет Солнца немного иначе. Современные растения зеленые, потому что используют хлорофилл для поглощения солнечного света, но первые растения использовали сетчатку и отличались характерным фиолетовым оттенком.

Возможно, фиолетовый долгое время бы нашим цветом. Около 1,6 миллиарда лет назад, после того как растения, покрывающие планету, стали зелеными, фиолетовыми стали и наши океаны. Толстый слой пурпурной серы покрывал поверхность воды, и ее было достаточно, чтобы окрасить все океаны в фиолетовый цвет и сделать их невероятно токсичными.

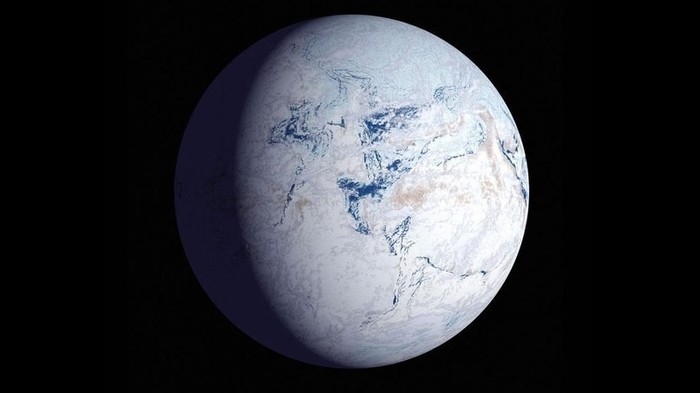

Мир был похож на снежок.

Все мы знаем, что наша планета переживала ледниковые периоды. Однако есть точные доказательства тому, что 716 миллионов лет назад зима была на пике, словно в каком-то мультфильме. Этот период называется периодом «Земли-снежка», потому что Земля была покрыта льдом практически полностью и из космоса выглядела как гигантский снежок.

Мир был настолько холодным, что на экваторе были ледники. Ученые доказали это, обнаружив следы древних ледников в Канаде. В это, может быть, трудно поверить, но 700 миллионов лет назад эта часть Канады была на экваторе. Самые теплые места на Земле были холодными, как современная Арктика. Впрочем, сейчас ученые уже не думают, что Земля была похожа на белый снежок, потому что 716 миллионов лет назад с ней творился еще один ужас. Вулканы постоянно извергались, наполняя небеса пеплом и смешивая лед, снег и пепел в одну грязную сероватую массу.

Кислотный дождь падал на Землю в течение 100 000 лет.

В конечном счете период Земли-снежка закончился. Но на этом ужасы не прекратились. Считается, что после этого Земля прошла через период «интенсивного химического выветривания». Кислотный дождь постоянно омывал землю с небес в течение 100 000 лет.

Арктика была зеленой и полной жизни.

Приблизительно 50 миллионов лет назад Арктика была совершенно другим местом. Это время называлось ранним эоценом, и мир был куда теплее, чем стал потом. На Аляске можно было найти пальмовые деревья, и крокодилы плавали у берегов Гренландии.

Даже северная шапка планеты была покрыта зеленью. Считается, что арктический океан был гигантским бассейном пресной воды и жизнь в нем просто кипела. Вода была полна зеленых водорослей, и по всей Арктике цвели зеленые папоротники.

Но тропиками назвать те времена было сложно. Тогда самые теплые месяцы в Арктике были температурой около 20 градусов Цельсия. И все равно северные части нашего мира были полны гигантских черепах, аллигаторов, первых гиппопотамов, которые привыкали жить в вечной зиме или темноте.

Пыль закрывала солнце.

Когда астероид, виновный в погибели динозавров, упал на Землю 65 миллионов лет назад, одним падением все не завершилось. Мир превратился в жуткое, темное место.

Падение астероида отправило пыль, почву и камни прямиком в небо и даже в космос. Тонны их остались в атмосфере и окружили планету массивным слоем пыли. Для созданий, который были на Земле, само Солнце исчезло с небес.

Продлилось все это недолго — несколько месяцев. Но когда гигантское облако пыли осело, серная кислота осталась в стратосфере и попала в облака. Они стали настолько толстыми, что в течение десяти лет на Землю проливались кислотные дожди.

Дожди из расплавленной магмы.

Тот самый астероид, впрочем, был ерундой по сравнению с тем, что упал на планету четыре миллиарда лет назад. В ранние дни нашей планеты дождь астероидов бомбардировал Землю и превратил ее в адскую планету из-под пера художника-сюрреалиста.

Океаны на планете стали настолько горячими, что вскипели. Тепло от удара астероида испарило первые океаны на Земле, превратив их в пар, который просто исчез. Огромные участки поверхности Земли расплавились. Гигантские твердые массы, покрывавшие планету, превратились в жидкость, которая просто плавала вокруг, словно медленно движущаяся река, при нестерпимо жарких температурах.

Хуже того, некоторые породы испарились и стали атмосферой Земли. Оксид магния поднимался в атмосферу, как испаряющаяся вода, и конденсировался в капельки жидкой горячей магмы. Поэтому почти так же часто, как мы видим дождь сегодня, в древности Земля видела магму, падающую с небес.

Гигантские насекомые были повсюду.

Для некоторых существ всего этого кислорода в атмосфере было слишком много. Небольшие насекомые не могли с ним совладать, поэтому становились все больше и больше. Некоторые из них стали огромными. Ученые нашли ископаемые останки стрекоз размером с современных чаек и размахом крыльев в 0,6 метра.

По Земле ходили гигантские жуки и другие насекомые. Но не все они были дружелюбными. Гигантские стрекозы, по мнению ученых, были плотоядными.

По материалам: hi-news.ru

Фейки

1.8K поста 2.1K подписчик

Забыл про Луну, которая таскала целый лярд лет приливную волну в километр

Интересно, где автор видел стрекозу не-хищника.

«Все потому, что океаны были полны газообразных бактерий, питающихся солью в морской воде. Бактерии брали соль и выпускали сульфид водорода»

Это вообще возможно?

В посте так много сказочной хуйни, что даже лень писать сколько этой хуйни я углядел за половину текста, дальше не смог читать.

По Земле ходили гигантские жуки и другие насекомые.

Если речь про каменноугольный период то жуки ещё не появились, если про пермский то гигантскими быть уже не могли.

метан в такой концентрации парализует обонятельные нервы. так что нет, если бы кто-то мог понюхать планету тогда, он бы просто умер от удушья. не ощущая запахов =)))

Доклад с алиэкспресс?

Даа, раньше было лучше!

«Но в то время они были самыми большими растениями на планете» Wtf? С хрена ли гриб растение?

>Оксид магния поднимался в атмосферу, как испаряющаяся вода, и конденсировался.

>Гигантские насекомые.

Ага. Жареные.

Грибы-растения очень порадовали.

>. но первые растения использовали сетчатку и отличались характерным фиолетовым оттенком

ТС, а у тебя сетчатка как, фиолетовая? Или фотосинтезирует, может быть?

ТС, про арктику скорее всего не дописал ноль, не 50млн лет, а 500млн лет назад в эпоху раннего эоцена

Компиляция хуёвых переводов, западных долбоёбов-журналистов.

Больше так не делай.

Да, гигантские плотоядные стрекозы это вообще лютый 3,14здец. Даже по сравнению с ипотекой.

Хронологию бы соблюдали, а то сначала жизнь развилась и динозавры поперли, а потом откат до лавовой поверхности без атмосферы

значит Бога нет,вся жизнь дело случая?

мне ещё понравилось про железные образования в морской воде, цвета ржавой МЕДНОЙ монеты)) не говоря уже про «на каждом углу земного шара»

во мне не то что здравый смысл негодует, а минимальные остатки школьной программы :’DD

Евразийский Океан — от Москвы до Баку и Стамбула

Стандартным вариантом взаимодействия воды и льда является привычная нам картинка: внизу любого водоёма располагается более плотная и более тёплая вода, в то время, как сверху плавает более лёгкий и холодный лёд. Однако такая привычная нам картинка может нарушаться а то и переворачиваться с ног на голову, если и ледник, и окружающая его вода имеют громадные размеры, сравнимые с размером островов, гор, а то — и отдельных небольших континентов.

Голубая Река, текущая в Гренландии поверх ледника Петерманн.

Тогда вода может растапливаться и течь поверх ледников, либо же копиться за ледяными стенами и дамбами, потом прорываясь разрушительными наводнениями, как это происходило на северо-западе нынешних США, гда ледниковые озёра Миссула и Колумбия с периодичностью в 40-80 лет затапливали добрую половину сегодняшнего штата Вашингтон.

Однако, даже сила тех ледниковых, но регулярных потопов меркнет перед теми событиями, которые происходили в период перехода от последнего оледенения к нынешней тёплой эпохе голоцена.

Начало голоцена воистину стало «временем катастроф», когда уже во многом исторические народы и общности внезапно попадали «под раздачу» и получали на орехи от тающего льда и внезапно освободившейся от его оков воды. Которая часто оказывалась совсем не там, где её хотели видеть древние люди конца мезолита и начала неолита, в период 10-6 тысяч лет тому назад.

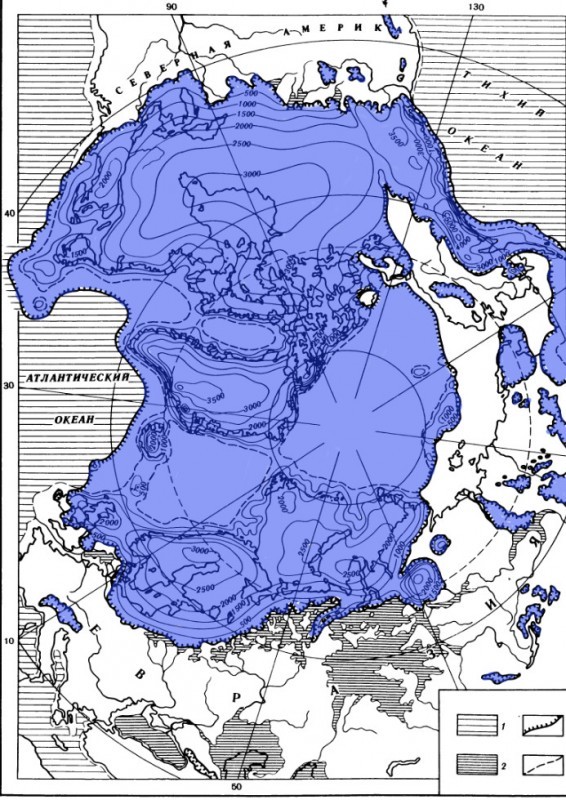

В момент последнего ледникового максимума, произошедшего в период 28-20 тысяч лет тому назад, вся территория севера Евразии и Северной Америки была закрыта практически сплошным ледниковым щитом, часть которого представляла из себя континентальный, а часть — шельфовый ледник.

Карта оледенения последнего ледового максимума приводится по книге признанного авторитета в области палеогляциологии — Михаила Григорьевича Гросвальда «Оледенение Русского Севера и Северо-Востока в эпоху последнего великого похолодания». Синим раскрашена площадь, которую занимал шельфовый, континентальный и горно-покровный ледниковый комплекс северного полушария, шриховкой (1) — свободная от льда поверхость Мирового Океана, штриховкой (2) — континентальные ледниковые озёра.

Как видите, в районе времени 28-20 тысяч лет тому назад площади евразийских ледниковых озёр, образованных за счёт запертого стока Оби, Енисея и Иртыша, были громадны, а в районе нынешней Западно-Сибирской равнины запруженный сток этих рек даже образовал громадное Западно-Сибирское ледниковое озеро.

В отличии от ледниковых озёр Северной Америки, которые за счёт прорыва непрочных ледяных стен на краю ледника и периодического сброса накопленной воды в широтном направлении, Западно-Сибирское ледниковое озеро было лишено такой возможности — никакого давление воды в основании ледяной стены вдоль южного побережья Северного Ледовитого океана не хватало, чтобы пробить несколько сот километров ледяного панциря, да ещё и поднимавшегося в районе побережья до высоты в 2000 метров.

В итоге к середине последнего ледникового максимума объём накопленного стока в Западно-Сибирском ледниковом озере стал настолько велик, что избыточная вода из него прошла через Тургайскую долину на Туранскую низменность, в центре которой сегодня располагается Аральское море.

Свободный объём Аральского моря был очень быстро исчерпан, после чего ледниковая вода через Сарыкамышскую впадину, в центре которой сегодня находится остаточное горько-солёное Сарыкамышкое озеро, заполнив её до отказа, потекло по ныне высохшему руслу Узбой, которое и вывело воду ледникового озера в Каспий:

Сегодня бывшее русло Узбоя наполняет только дождевая вода.

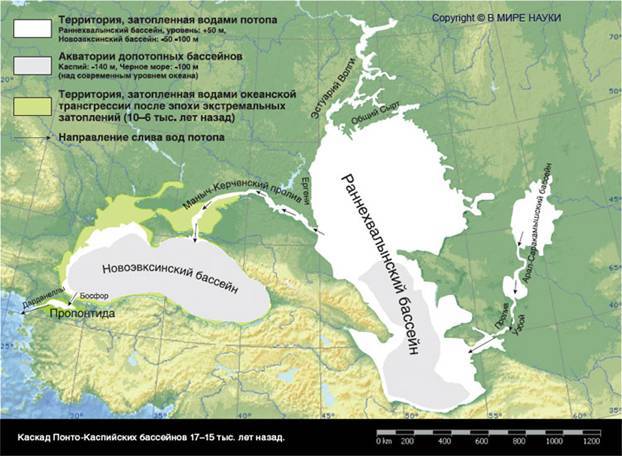

Однако, к концу последнего ледникового максимума уже стало не хватать и объёма существующей впадины Каспия. Через Кумо-Манычскую впадину воды из Каспия попали в Азовское море, тогда скорее представлявшее собой болотистую местность в низовьях Дона и начали наполнять пресной водой впадину Чёрного моря:

В нынешнем виде Кумо-Манычский проход тоже маловоден, а остатком прошлой роскоши вплоть до начала преобразования Кумо-Манычской впадины в ХХ веке, вылившейся в строительство оросительных каналов и водохранилищ, являлось горько-солёное озеро Маныч-Гудило, которое тоже оказалось немного «не в сюртуке» для своих современных, весьма скромных размеров:

Обрывистый берег озера Маныч-Гудило и его сегодняшний уровень воды.

Дальше Чёрного моря в ледниковую эпоху водам Западно-Сибирского ледникового озера было течь некуда: в то время пролив Дарданеллы к югу от Мраморного моря ещё представлял собой единую горную систему и тогдашнее пресноводное озеро на месте нынешнего Чёрного моря не сообщалось со Средиземным морем.

Возможно, развивайся оледенение и дальше, Каспийское и Чёрное море поднялись бы и намного выше, но около 15 000 лет назад постепенное, но постоянное повышение температур начало-таки плавить общеевразийский ледник.

Впрочем, как я сказал в прошлой части рассказа о последнем оледенении — до сих пор единого мнения о крайней южной границе пан-евразийского ледника так и нет, что и определяет суть дискуссий палеогляциологов («Был ли МКАД большим островом?»;) о возможных границах «великого плейстоценового потопа».

Так, например, до сих пор не решён вопрос о запирании стока Лены, что определяет прошлое Берингии и примыкавшей к ней обширной территории Чукотки и Колымы.

Данная, «классическая» вплоть до начала 1990-х годов реконструкция максимума последнего оледенения, например, ставила под вопрос даже запирание русла Енисея, которое сейчас мыслится практически 100% вероятным.

Однако, начиная с 1990-х, массив новых фактических данных, которые начали поступать в том числе и из наименее доступных регионов русского крайнего севера, начали расшатывать классическую модель оледенения и даже накапливать данные, ужесточающие модель Гросвальда, отличающуюся от классической модели в более «жёсткую» сторону.

Так, в 1994 году в результате полярных экспедиций российского учёного Томирдиаро были открыты остатки ледяной дамбы в районе полуострова Таймыр и существующего устья Лены:

Чёрным цветом показаны остатки ледяной дамбы у устья Лены и на прилегающих территориях по состоянию на сегодняшний день.

Учитывая эти новые данные, в 2000-х годах возникли несколько реконструкций состояния времён последнего ледникового максимума, которые оказались гораздо более катастрофическими, нежели даже построения Гросвальда. Эти реконструкции рисуют для максимума последнего оледенения гораздо более апокалипсическую картину, в которой и в самом деле «Москва— это остров» (наряду с Уралом и с Великим Новгородом), а затопленными оказываются не только Астрахань и Ростов-на-Дону, но и Киев, и Воронеж — тогда якобы под водой оказалось всё на территории центральной Евразии, что лежало ниже +200 метров от современного уровня Мирового Океана. Масса пресной воды на евразийском континенте в рамках таких реконструкций оказывается просто громадной — речь может идти о объёмах пресной воды, составляющих около трети объёма нынешнего ледового панциря Антарктиды (не менее 10 000 000 км3). Однако, как я уже написал, до сих пор точный объём такого гипотетического Евразийского Океана так и не определён и вокруг этого вопроса и идёт сейчас основная научная дискуссия.

В целом точно также выглядит неопределённой и точная дата прорыва всех этих масс накопленной пресной воды в Мировой Океан.

Понятно, что за концом последнего ледникового максимума (около 20 тысяч лет тому назад) вплоть до столь же холодного позднего дриаса (12,5-11,5 тысяч лет тому назад) находится около семи с половиной тысяч лет более-менее тёплого периода, первой тёплой фазой которого стало так называемое мейендорфское потепление, начавшееся около 14 500 лет тому назад.

Судя по всему, именно во время мейендорфского потепления и произошёл первый сброс холодной пресной воды из Евразийского Океана в Северный Ледовитый.

И вот тут у нас возникает интересный вопрос: является ли сброс пресной холодной воды в океанические воды северного полушария фактором, тормозящим потепление — или же ускоряющим дальнейшие события фактором?

Первая картинка, приведенная в заглавии текста, показывает нам «неправильную» картинку: вода, текущая по сплошному ледовому покрову.

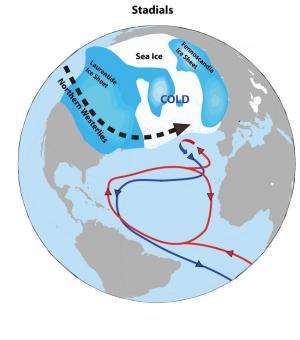

Столь же «неправильна» с точки зрения обыденного здравого смысла картинка ледниковой циркуляции воды в северном полушарии в момент наступления ледникового периода: холодная вода Северного Ледовитого океана течёт поверх тёплой воды из Атантики, которую приносит с собой теплое течение Гольфстрим. В общем, ситуация получается обратной ситуации с бытовым чайником, который закипает именно за счёт быстрого подъёма теплой, нагретой воды к поверхности (рекомендую как-нибудь постараться закипятить воду бытовым кипятильником, расположенным на поверхности воды в кастрюле).

Всё дело в том, что вода в Атлантическом Океане не только более тёплая, но ещё и более солёная, в силу чего даже сейчас севернее определённой точки (сегодня это пролив Фрама) атлантическая вода как бы «ныряет» под лёгкую, значительно опреснённую воду Северного Ледовитого океана:

Текущая картинка солёностей Северного Ледовитого океана.

Солёная вода всегда более плотная, чем пресная при одинаковой температуре. Так, повышение солёности воды на один промилле (%o) вызывает повышение её плотности на 0,7 кг/м3, а повышение температуры от 0 °C до 20 °C уменьшает её плотность на 1,6 кг/м3. То есть, условно говоря, «чуть больше двух промилле» меньшей солёности воды всегда можно сменять на «двадцать градусов» подъёма её температуры.

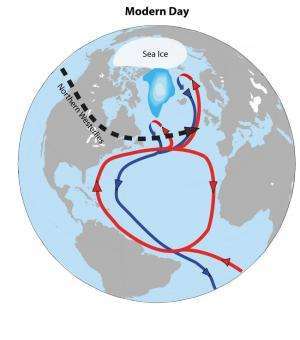

В результате взаимодействия двух этих разнонаправленных процессов циркуляция океанических течений в северном полушарии находится в двух вариантах квази-устойчивого равновесия, характерных для ледникового и тёплого периодов:

Ледниковая, «перевёрнутая» циркуляция. Холодная, но пресная вода Арктики отсекает Гольфстрим от Северного Ледовитого океана, заставляя его сбрасывать тепло в средних широтах.

Современная циркуляция. Гольфстрим доходит до берегов Гренландии и Шпицбергена, передавая тепло атмосфере в этих высоких широтах.

В результате вышеизложенного становится понятен и механизм входа и выхода северного полушария в период оледенения. При начале оледенения, которое вызывается внешними климатическими факторами (например, снижением солнечной активности) происходит «запирание» Гольфстрима плавучими льдами, которые резко снижают передачу тепла атмосфере в высоких широтах. Нет тепла — нет испарения влаги и, как следствие, в Северном Ледовитом океане начинается процесс опреснения его приповерхностных слоёв, как и за счёт отсутствия испарения, так и за счёт пока ещё продолжающегося стока евразийских рек в Северный Ледовитый океан.

Тут же в процесс включается и альбедо снега и льда — солнечная энергия просто отражается от белой поверхности, улетая назад в космос и не нагревая Арктику.

По мере развития оледенения сток северных рек всё более перекрывается и, в результате медленных процессов за счёт перемешивания воды и за счёт постепенного накопления громадных количеств пресной воды на континентах — солёность Мирового Океана растёт и понемногу подтягивает к себе солёность Северного Ледовитого океана.

В конце-концов их солёности на конец ледникового периода практически выравниваются — и Гольфстрим наконец-то прорывается в высокие широты, где уже может растопить лёд и вызвать потепление в северных широтах.

А вот сброс пресной воды из Евразийского Океана должен временно останавливать этот процесс, так как снова опресняет Северный Ледовитый океан и заставляет Гольфстрим снова нырять в его глубины. Что мы и видим на протяжении периода 15 000-12 500 лет тому назад: температуру на Земле буквально «колбасит», когда каждый следующий прорыв ледниковой дамбы в Евразии вызывает очередное оледенение, но общий процесс потепления снова начинается по истечении 500-1000 лет. Ну и, конечно же, дополняет опреснение Северного Ледовитого океана и таяние самого ледника — из-за рельефа Евразии, наклонённого в сторону севера, вся растаявшая из льда вода тоже неизбежно попадает в Северный Ледовитый океан.

Тут, в отличии от Евразии, реки текут не с юга на север, а скорее — на восток и на запад, в силу чего ледник запирал только часть стока, который к тому же, по образу и подобию ледникового озера Миссула, часто прорывался в виде периодических катастрофических наводнений в Тихий и в Атлантический океан.

В результате этого процесса основная масса ледниковой воды скопилась в достаточно небольшом по сравнению с Евразией озере Агассис, которое отступало вместе с ледником на север и имело в себе на пике своего размера «всего лишь» около 163 000 км3, но что примерно соответствует объёму сегодняшнего, весьма немаленького Каспийского моря.

Общая площадь, занимаемая озером Агассис в различные времена ледового периода, включала в себя территорию от Великих Озёр на юге и вплоть до Большого Медвежьего озера на севере.

Озеро Агассис перед окончательным прорывом ледовой дамбы, ограждавшей озеро от будущего Гудзонова залива.

Последний, самый катастрофический прорыв озера Агассис в Гудзонов Залив случился около 8 500 лет тому назад. В конце-концов, на фоне продолжающегося потепления начала голоцена, ледяная дамба в Северной Америке не выдержала, как это случилось и в Евразии за семь тысяч лет до этого — и воды «последнего бронтозавра» ледникового периода, озера Агассис, рухнули в Мировой Океан.

Однако это не смогло остановить глобального потепления — прорыв Агассиса задержал голоцен всего на 200 лет, в то время, как Евразийский Океан, судя по всему, боролся с потеплением целых 5000 лет.

Так и закончилась история последнего льда на планете Земля.

masterok

masterok