Как выглядит 4 энергоблок сейчас

Как сейчас могла выглядеть Чернобыльская АЭС, если бы не авария?

Я много путешествую по нашей родине, в этот раз нелегкая занесла меня под Курск, а точнее в город Курчатов. Именно здесь построена Курская атомная электростанция. Совсем недавно я был несколько раз в Чернобыльской зоне отчуждения нелегально, видел станцию с 900 метров, поднимался на 5-й энергоблок ЧАЭС, поэтому мне было очень интересно посмотреть на станцию-близнец ЧАЭС. Именно такой и является Курская АЭС.

Две очереди Курской АЭС (по два энергоблока каждая) были введены в эксплуатацию в 1976 и 1985 годах. Курская АЭС стала второй станцией с реакторами типа РБМК-1000 после Ленинградской АЭС, пущенной в 1973 году.

Хочу заметить, что попасть поближе к станции может любой желающий. Мы просто подъехали туда на машине, на въезде в АЭС расположены посты внутренних войск, но почему-то эти посты пустуют.

Чуть ниже на фото видно администрацию АЭС, сверху на здании очень красивые барельефы и мозаика.

Перед административно-бытовым корпусом парковка. За ней видно машинный зал длинной 810 метров, в нем расположены насосы, генераторы и прочее оборудование для блоков 1-2-3-4.

Объезжаем станцию с другой стороны, здесь мы видим 3-ю очередь, судьба тут прямо как и у Чернобыльской станции, больше 4-х блоков построить не смогли.

Строительство 5-го энергоблока началось в 1985-ом. А уже в 1986-ом произошла авария на ЧАЭС. Станции были типовые и строительство заморозили, потом снова размораживали. В 1990-е годы строительство возобновлялось, а в середине 2000-х годов практически не велось, несмотря на то, что энергоблок уже имел высокую степень готовности.

В марте 2011 года стало известно, что ввод 5-го энергоблока Курской АЭС может потребовать 3,5 года и 45 миллиардов рублей без НДС в ценах 2009 года. В ходе анализа возможности достройки и ввода в эксплуатацию 5-го энергоблока пришли к выводам, что в исходном проекте было недооценено влияние сетевого ограничения, в условиях которого эксплуатация пяти энергоблоков становится экономически необоснованной. В марте 2012 года было официально обнародовано решение, что энергоблок № 5 в рамках устаревшего проекта РБМК-1000 достраиваться не будет.

Оправданность достройки 5-го энергоблока стала ещё менее очевидной в связи с началом строительства станции замещения КАЭС-2. В январе 2013 года в рамках проекта КАЭС-2 начались подготовительные работы, а 29 апреля 2018 года укладкой первого бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 1 начаты основные работы по строительству станции замещения. На стройку КАЭС-2 мы посмотрим чуть ниже.

Интересный факт про знаменитые трубы на энергоблоках РБМК, именно такая труба стала символом Чернобыльской аварии, сейчас эта труба демонтирована с крыши ЧАЭС. Она мешала возведению нового саркофага Укрытие-2.

Зачем же нужна эта труба? Через трубу в атмосферу выбрасываются инертные радиоактивные газы, которые невозможно задержать никакими фильтрами. Поэтому их выбрасывают повыше в атмосферу, чтобы разбавить воздухом. Всякие аэрозоли и частицы пыли перед выбросом задерживаются в УПАК (установка подавления активности), поэтому удельная активность газообразных выбросов очень мала и не представляет опасности.

Сейчас блок стоит без дела, но хорошо охраняется. Внутри уже смонтирован реактор РБМК-1000, фото изнутри блока вы можете найти в интернете.

Первый из четырех блоков станции будет выведен из эксплуатации в 2021 году, одновременно с планируемым пуском первого энергоблока Курской АЭС-2. Очевидно, что недостроенный 5-й блок распилят в металлолом.

Где-то в местной газете читал, что КАЭС считается самой чистой АЭС в России, вокруг станции фон и правда не превышает нормы, нет строительного мусора, свалок, только природа и зелень. Даже животные чувствуют себя тут отлично.

Ну а мы заводим машину и отправляемся на другую сторону реки Сейм, поднимемся на смотровую площадку Курской АЭС-2.

Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на станцию и территорию АЭС. Отсюда видно всю станцию и стройку первого энергоблока КАЭС-2.

Вдалеке виднеется город Курчатов, город атомщик, хочу сказать что город по застройке и сериям домов очень похож на Припять, по городу мне удалось погулять не один раз, поэтому в следующей статье я покажу вам и его.

Снизу видно новый пруд-накопитель для Курской АЭС-2.

На этом фото видно нижний дюкер, он соединяет головной и хвостовой бьеф водоема охладителя 3-ей очереди Курской АЭС, одновременно выполняет функции автодорожного моста. За дюкером видно ОРУ на 750кВ 3-й очереди.

А вот и стройка Курской АЭС-2. Здесь будет возведен ВВЭР-ТОИ (В-510), типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС с реактором ВВЭР-1300 (водо-водяной энергетический реактор), выполняемый в современной информационной среде и в соответствии с требованиями ядерной и радиационной безопасности.

Посередине стройки, между кранами, можно увидеть монтаж самого ВВЭР-1300.

Вообщем стройка идет полным ходом, думаю такими темпами первую очередь успеют запустить в 2021 году.

Я делаю еще несколько кадров, тут за спиной слышу шум двигателя, приехал ВОХОР, ребята перекрыли своей машиной мне выезд, вышли и начали задавать вопросы про дронов, или другие летательные аппараты, по всей видимости пользоваться ими тут нельзя, да у нас и не было ничего с собой, поэтому мужики развернулись, сели в свою ниву и уехали обратно на стройку. Ну и ладно, ведь мы ничего не нарушали да и смотровая площадка открыта для всех.

Мы делаем еще несколько кадров и удаляемся в город Курчатов, о нем я расскажу в следующих статьях у нас на канале!

На этом на сегодня все.

Материал Максима Майорова специально для канала ComDig | Индустриальный туризм!

Дорогой читатель! Подписывайся на наш канал и следи за новостями.

Что происходит с радиоактивной лавой под реактором в Чернобыле

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, взорвавшийся больше 35 лет назад, сегодня укрыт уже двумя саркофагами: построенный первыми ликвидаторами сверху накрыли безопасным конфайнментом три года назад. Что происходит с остатками ядерного топлива в руинах реактора мы можем судить только по данным с датчиков радиации.

В начале мая журнал Science опубликовал заметку о том, что в четвертом реакторном зале ЧАЭС вновь активизировались реакции распада. Через неделю Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины подтвердил, что в одном из подреакторных помещений четвертого реактора ЧАЭС «наблюдается рост плотности потока нейтронов», но он «не превышает установленных пределов безопасности». Что происходит?

Science приводит слова сотрудников украинского Института проблем безопасности АЭС Анатолия Дорошенко и Максима Савельева, о том, что поток нейтронов в остатках реактора медленно растет и нельзя исключить «риск инцидентов».

Откуда взялись нейтроны в давно «остывшем» месте катастрофы и почему они так важны?

Нейтроны вызывают деление ядер урана-235 или плутония-239 (которые поэтому называются делящимися материалами), при этом распад ядер сопровождается выходом новых нейтронов и в случае правильной геометрии материалов выстраивается самоподдерживающаяся цепочка реакций. Это можно увидеть в ядерном взрыве или работе атомного реактора, и самопроизвольная авария с образованием цепной реакции весьма опасна.

В ходе развития аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС чуть меньше половины загруженного в реактор топлива (80-90 из 200 тонн) осталась в здании в виде лаваподобных топливосодержащих материалов. Уран, плутоний, америций и нептуний в этой застывшей лаве продолжают распадаться, порождая в некоторых вариантах распада нейтроны.

В конце 90-х общее количество нейтронов под первым саркофагом оценивалось величиной примерно 10 штук в секунду, что примерно в триллион раз меньше, чем поток нейтронов в работающем гигаваттном реакторе. За счет распада радиоактивных веществ мы должны были бы наблюдать постепенное снижение нейтронного потока, однако измерения кое-где показывают, что происходит не совсем это.

Отмеченный рост наблюдается в детекторах, установленных в скважинах, пробуренных в завалах и бетонных наплывах вокруг помещения 305/2, которое до аварии находилось прямо под реактором.

После аварии это помещение оказалось недоступным. И радиационные (те, что связаны с опасностью облучения), и ядерные (те, что связаны с риском возникновения самоподдерживающийся цепной реакции) измерения по нему косвенные. Дорошенко и соавторы в своей статье акцентируют внимание на том, что детекторы, расположенные возле помещения 305/2, где осталось самое большое скопление топливных масс, слишком сильно экранированы от него бетоном и завалами. В итоге получается, что нейтронный «шум» от других ЛТСМ забивает самый важный источник, поэтому точность данных по росту не очень велика в плане привязки замеченного роста потока к конкретному скоплению материалов.

Что там происходит

Атомный реактор, прежде всего, представляет из себя устройство для размножения нейтронов, с помощью которых идет извлечение ядерной энергии деления. Размножение достигается организацией такой геометрии из делящегося материала и замедлителя, при котором количество нейтронов возрастает после каждого акта деления, образуя самоподдерживающуюся цепную реакцию. Если же часть из нейтронов из нового поколения поглощать или давать им утекать из активной зоны таким образом, что количество их будет постоянным, то и мощность будет поддерживаться на одном и том же уровне.

Организовать такое непросто, и расчеты показывают, что для запуска ускоряющейся цепной реакции необходимо было бы уменьшить поглощение нейтронов «нейтральными» материалами и их утечку за пределы застывшего расплава как минимум в 2,5 раза. Самостоятельно такие изменения в самой керамике происходить не могут, но в ней есть поры и трещины, так что кое-что меняться может.

Основную роль в изменениях тут играет вода, которой в руинах четвертого энергоблока еще со времен аварии скопилось немало. После сооружения «Укрытия» оказалось, что дождевая и талая вода продолжает поступать внутрь, но к началу 1990 года установился некоторый баланс водного режима. Изменения нейтронной активности в помещениях под саркофагом, как пишут ученые в той же самой статье, были сезонными: сухие периоды сопровождались ростом плотности потока нейтронов, влажные наоборот.

Эта ситуация изменилась, когда поверх «Укрытия» возвели в середине 2010-х Новый безопасный конфайнмент — поступление воды в остатки энергоблока резко сократилось. Соответственно, при высыхании залитых водой лаваподобных топливосодержащих материалов (ЛТСМ) нейтронный поток будет сначала увеличиваться и только после прохождения «оптимального увлажнения» начнет сокращаться — это, возможно, мы и видим сейчас.

Это происходит потому, что вода является одновременно сильным замедлителем и сильным поглотителем нейтронов. Замедление нейтронов — это снижение их энергии от миллионов электронвольт при рождении в ядерной реакции до сотых долей электронвольта — средней тепловой энергии атомов при комнатной температуре. Оно важно, потому что ядро урана-235 или плутония-239 примерно в 1000 раз охотнее поглотит замедленный нейтрон, чем быстрый, только появившийся в реакции. Поэтому добавляя воду к урану, мы увеличиваем вероятность деления и как бы виртуально многократно увеличиваем концентрацию урана. Однако когда воды становится достаточно много, все нейтроны успевают в ней замедлиться, и дальнейшее ее добавление приводит только к росту поглощения ценных нейтронов.

Но что может быть, если расчеты и модели неверны, и в реальности где-то сложатся условия для возникновения самопроизвольной цепной реакции? За историю работы человечества с делящимися материалами такие аварии возникали неоднократно, поэтому можно довольно уверенно предсказать, что произойдет.

Как выглядит самый страшный сценарий

Что будет, если все же ускоряющаяся цепная реакция запустится где-то в объеме топливосодержащей лавы?

Затем «очнувшийся» материал остынет и может вновь заполниться водой. Соответственно, цикл с ростом мощности реакции и прогревом может повториться — и так будет происходить, пока содержание воды в этой области станет слишком маленьким для эффективного замедления нейтронов.

Если это и происходило в 2016-2019 году, то в процессе выпаривания воды из ЛТСМ в объеме Нового Безопасного Конфаймента должна была вырасти концентрация радиоактивных аэрозолей, которые наверняка задержала система фильтрации НБК и заметили бы датчики системы контроля ядерной и радиационной безопасности, но никаких прямых данных у нас об этом нет.

При этом вышеописанный сценарий — это цепь из крайне смелых допущений. А комментарий «ГСП ЧАЭС» опровергает и вариант с развитием цепной реакции в ЛТСМ. Резюмируя, можно сказать, что за 35 прошедших с аварии лет, исследователи, видимо, достаточно хорошо знают об угрозах в останках четвертого энергоблока и барьерах на пути их распространения. Рост нейтронного потока был заранее предсказан расчетно и не является показателем роста опасности, а скорее подтверждает правильность заложенных моделей.

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Панорамы чернобыля 4 энергоблок

Панорамы Чернобыля вблизи 4 энергоблока

Укрытие — изоляционное сооружение над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, построенное к ноябрю 1986 года после взрыва 4-го реактора. На строительство Укрытия ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7000 тонн металлоконструкций. Было построено в кратчайшие сроки — 206 дней. В постройке Укрытия было задействовано 90 тысяч человек, руководитель монтажных работ на Укрытии — В. И. Рудаков. Позже сооружению было дано неофициальное имя Саркофаг.

При постройке срок службы сооружения прогнозировался в 20—40 лет. После постройки саркофаг укрепляли. Сегодня специалисты проявляют уверенность, что саркофаг, при должном уходе, простоит еще не одно десятилетие.

Работники сделали несколько панорам 4 энергоблока во время выполнения работ

Редкие панорамы чернобыля 4 энергоблок

В настоящее время в связи с высокой степенью рисков в случае разрушения старого саркофага над ним построен ещё один купол, получивший название «Укрытие-2». Новый объект представляет собой стальную конструкцию высотой 108 м и длиной 150 м, под которой поместился старый саркофаг и вспомогательные сооружения. 29 ноября 2016 года объект «Укрытие-2» был сдан в эксплуатацию.

Как сейчас выглядит ЧАЭС и новый саркофаг, смотрите фото на сайте:

«Радиация имеет вкус»: чернобыльская катастрофа глазами очевидцев

На устранение последствий взрыва четвертого реактора Чернобыльской АЭС 35 лет назад были брошены лучшие специалисты страны: физики, химики, инженеры, медики, военные. О том, как спасали первых пострадавших в московской клинической больнице № 6, как солдаты химических войск расчищали территорию от кусков ядерного топлива из разорвавшегося реактора и какие средства защиты использовали в опасной зоне, «Известиям» рассказали участники ликвидации последствий страшной аварии.

«Врачи работали на износ»

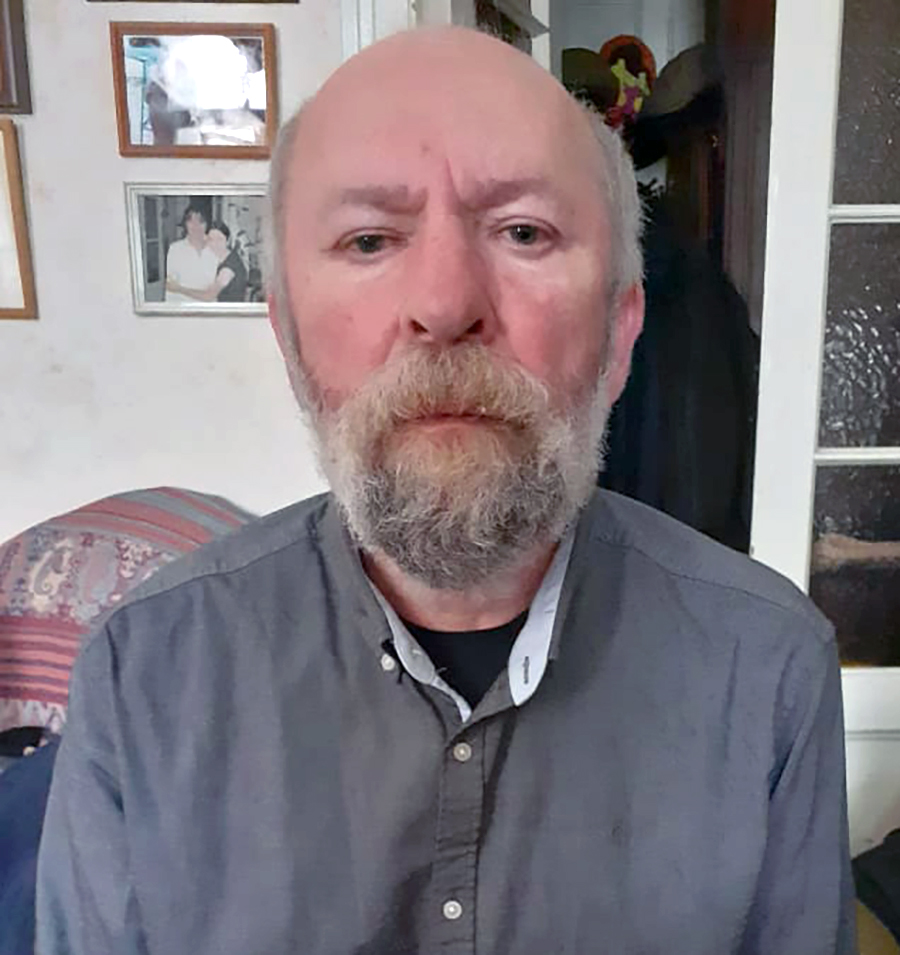

Первых пострадавших от радиации после взрыва на Чернобыльской АЭС доставили в Московскую клиническую больницу № 6. Сейчас это одно из учреждений ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Рассказывает врач-гематолог, ведущий научный сотрудник центра Михаил Кончаловский, принимавший участие в лечении чернобыльцев.

— Пострадавшие начали поступать в шестую клиническую больницу в первые два дня после аварии. В итоге около 200 человек заняли шесть этажей девятиэтажного главного здания. К нам привозили людей разной степени облучения, поэтому стояла задача в короткие сроки правильно и грамотно квалифицировать степень тяжести лучевой болезни в каждом конкретном случае. Профессионально мы к этому были абсолютно готовы, так как наше клиническое учреждение тогда уже накопило значительный опыт работы в этой области. Перед такой лавиной пациентов не спасовали, так как обладали специальными навыками.

В тот момент больница, естественно, была заполнена другими пациентами. Абсолютное большинство находившихся в палатах пришлось выписать или перевести в другие медучреждения. Сначала оставили онкобольных, но и их потом, к сожалению, пришлось выписать, так как для лечения чернобыльцев потребовались специальные стерильные палаты, где могли находиться пострадавшие с максимальным угнетением кроветворения и отсутствием иммунитета. За два-три дня больницу полностью освободили под чернобыльцев.

Многие пациенты были облучены тотально или, другими словами, относительно равномерно. Особенность такого общего лучевого поражения в том, что даже у крайне тяжелых больных, с третьей и четвертой степенью лучевой болезни, возникает так называемый латентный период, или период скрытого благополучия, занимающий, как правило, 7–10 дней. И вот как раз за эти дни нам нужно было определить дозу облучения каждого, провести диагностику, чтобы уже точно сформировать группу наиболее тяжелых. В нее вошло приблизительно 30 человек.

От абсолютного большинства пациентов, лежащих в палатах, радиоактивное излучение не исходило. Исключение составили два крайне тяжелых больных, у которых большие количества радионуклидов попали внутрь организма. Дозиметрист не разрешал даже останавливаться в коридоре возле дверей этих двух палат. Одного пострадавшего я помню — это был Виктор Дегтяренко, дежурный оператор реакторного цеха.

Среди тяжелых было более 20 пациентов, которые кроме облучения, то есть поражения кроветворения, имели еще и лучевые ожоги, занимающие большую поверхность тела. При такой ситуации человека очень трудно спасти, так как это сочетание, как правило, несовместимо с жизнью. Но мы пытались. Проводили огромную терапевтическую работу. Прежде всего защищали от инфекций, где центральное место занимают антибиотики, противогрибковая и противовирусная терапия. Затем, а особенно это коснулось ожоговых больных, переливали огромные объемы жидкости. Спустя неделю начали проводить трансфузии плазмы, тромбоцитарной и эритроцитарной массы.

6-я городская клиническая больница, в которую доставлялись пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Осмотр пациента в одной из палат больницы

Более чем 10 пациентам сделали пересадку костного мозга. Но, к сожалению, эта операция не стала панацеей, как рассчитывали. Она могла помочь тем, у кого было тяжелое угнетение кроветворения, но при условии отсутствия сильных ожогов и лучевого повреждения других органов. В наших случаях пересадка не помогала, хотя при других болезнях крови зачастую она может быть инструментом спасения.

К сожалению, наши возможности и тогда и сейчас не безграничны, и первые поступившие чернобыльцы начали погибать через две недели и затем в течение мая. Всего скончались 27 человек, их похоронили на Митинском кладбище Москвы.

Судьба остальных больных складывалась по-разному в зависимости от степени лучевой болезни. Половину из поступивших выписали в течение 10 дней, так как определили у них очень незначительные дозы облучения. Были и те, кто совсем не облучился. К лету восстановились чернобыльцы со средней и легкой степенью заболевания. Но отдельные пациенты у нас лежали до глубокой осени 1986 года, особенно те, у кого были ожоги, потому что у них образовывались лучевые язвы и приходилось использовать хирургическое лечение.

Работая с облученными пациентами, некоторому риску загрязнения подвергали себя и врачи. Когда пострадавшие поступали в приемное отделение, то аппаратура фиксировала у них наличие изотопов на коже, но прежде чем разместить по палатам, их отмывали. Участвующие в этих процедурах пачкались, в том числе и я. Но это было поверхностное загрязнение: кожи, одежды. С некоторыми вещами приходилось расставаться. Мне, например, пришлось выкинуть любимые летние ботинки — они были безнадежны.

Пострадавшая от аварии на Чернобыльской АЭС девочка на больничной койке в детском хирургическом центре

Кроме лечения на многих из нас была обязанность не совсем медицинская, а утешительно-психологическая. Неоднократно я выходил во двор больницы, где собирались жены, дети, матери и другие родственники чернобыльцев — огромная толпа, и докладывал о состоянии каждого пострадавшего. В сериале «Чернобыль» одна из жен якобы проникла к мужу в палату, но это очевидный художественный вымысел, в жизни такого быть просто не могло, исключено совершенно.

Для меня это было настоящее военное время. Домой уходил ночью, да и то не всегда. Врачи работали на износ, но я был молодым и особой усталости не чувствовал.

Мы получили бесценный опыт одновременного лечения больных с разной степенью лучевого поражения кроветворения. Впоследствии на этой основе было создано огромное количество научных, методических и учебных материалов, на которых многие годы и базировалась радиационная медицина.

«Нам досталась самая опасная зона»

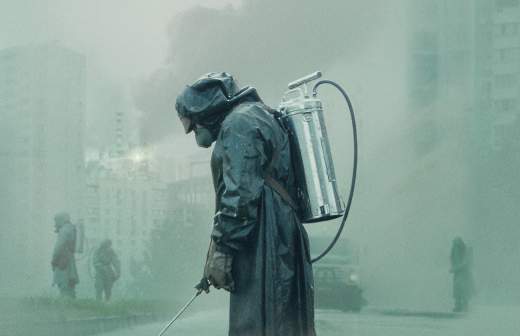

Ликвидацию последствий аварии взяло на себя Минобороны. Военные расчищали территорию, покрытую радиоактивными кусками разорвавшего реактора и радиационной пылью, принимали участие в дезактивации зараженной зоны. Вспоминает экс-командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов.

— В конце июля 1986 года я был назначен командиром 21-го полка химической защиты ЛенВО, который до отправки в Чернобыль был укомплектован солдатами-срочниками и располагался в деревне Ивантеево Валдайского района. Через две недели после аварии в состав полка влились запасники, которым было уже за 30, — из Карелии, Вологды, Череповца, Пскова, Новгорода. Всего полторы тысячи человек. В район Чернобыля мы прибыли 15 мая и буквально через пару дней включились в операцию по ликвидации последствий аварии. Я принял полк 1 августа 1986 года и командовал им до 6 ноября 1987-го.

Экс-командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов

Нам досталась фактически самая опасная зона — крыша турбозала и прилегающая к нему территория. Отдельной задачей была очистка кровли третьего блока, фактически единой с четвертым блоком, где зиял огромный провал. На дне его находился разрушенный реактор, в котором продолжалось горение. Вся крыша третьего блока была густо засыпана спекшимися кусками твэлов, начиненных урано-плутониевой смесью, и графита, излучающих тысячи рентген в час. Их нужно было как-то убирать. В условиях страшной радиации ни одна электронная система не работала. Способ был единственный — солдат с лопатой. Вообще, в Чернобыле многие работы приходилось выполнять вручную, совковыми лопатами, потому что в условиях разрушенной станции никто, кроме человека, просто не мог с этим справиться.

Затем он облачался в тяжелый свинцовый фартук и по команде старшего выбегал из укрытия — бетонной «будки» выхода на крышу, добегал до назначенного места, цеплял на лопату кусок твэла, сбрасывал его в пролом четвертого блока и бежал обратно. Время работы — 20–30 секунд. После чего солдата отправляли вниз, в безопасную зону, а на смену ему шли следующие. Трудились только добровольцы. Всего мы здесь на крыше отработали месяц. За эту работу всем участникам заплатили в тройном размере.

Чернобыльская АЭС. Съемка проведена 9 мая 1986 года, две недели спустя после аварии

Была определена максимальная доза, считавшаяся безопасной, — 25 рентген за три месяца службы. За сутки не больше 2 Р/ч. Работали по секундомеру. Пока одни скидывают твэлы, другие ждут своей очереди в укрытии, которыми обычно являлись подземные сооружения станции — водозаборные станции, хранилища разные. Там тоже фонило, но намного слабее. Когда солдат набирал 21–22 рентгена, мы снимали его со станции и переводили на хозработы. Это позволяло и «недобирать» максимальную дозу, и нормально обеспечивать работу тыла. Людей мы берегли, что бы сейчас ни говорили некоторые некомпетентные эксперты.

Мне как командиру приходилось скрывать свои рентгены. Иначе и полгода полком не прокомандовал бы. К концу срока я нахватал 75 Р/ч, но записал как 25. Под конец уже слегка «светился».

Особо подчеркну, что в районе станции и вокруг неё действовал жесточайший сухой закон. Мы за этим следили очень строго. Любого употребившего сразу выгоняли, а это для человека было самое страшное наказание.

Обработка территории Чернобыльской атомной электростанции дезактивирующим раствором

Радиация имеет вкус. При работе в зоне радиоактивного заражения во рту очень скоро появлялся металлический привкус. Потом на коже возникало ощущение, что находишься на ярком солнце, затем возникала сухость в горле и характерные «радиационные» кашель и осиплость.

Самым трудным для меня тогда было отвечать на вопрос солдат: «А что с нами потом будет?» Ответа на него у меня не было. Мы выполняли свой долг перед Родиной, а что будет потом, не знали. До сих пор нет единого понимания воздействия радиации на организм. Это очень индивидуальное дело. Я знаю нескольких ребят, кто в Чернобыле полностью излечился от астмы. Но также несколько ликвидаторов умерли от открывшегося внезапно туберкулеза, буквально за две недели сгорели. Понятное дело, что Чернобыль здоровья никому не добавил и все льготы ликвидаторам полагались заслуженно. Я ни минуты не жалел и не жалею, что в моей жизни были 15 месяцев этой трудной и чрезвычайно опасной работы.

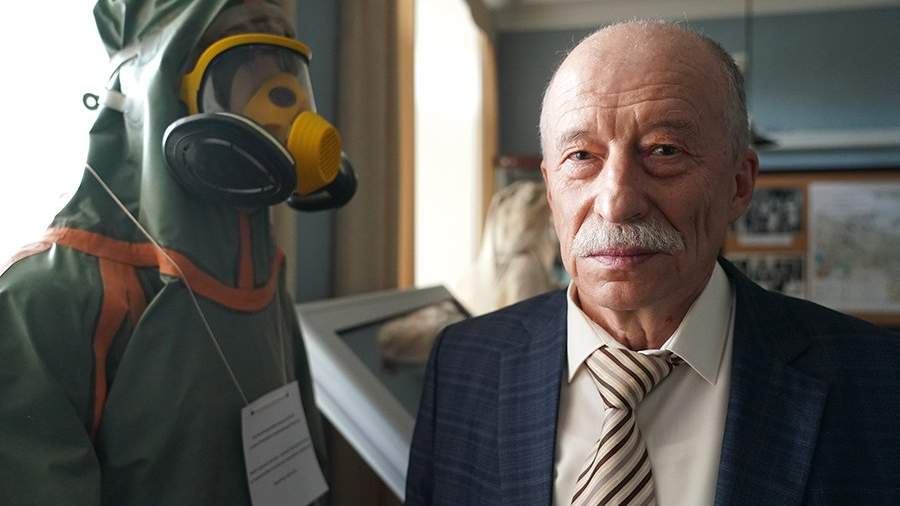

«Лепестки» носили все»

Главный научный сотрудник отдела промышленной радиационной гигиены ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, доктор технических наук, инженер-физик Владимир Клочков приехал на Чернобыльскую АЭС через три недели после аварии и принял участие в организации индивидуальной защиты ликвидаторов. Вот что он рассказал «Известиям» о событиях тех лет.

— В апреле 1986 года я работал в отделе средств индивидуальной защиты Института биофизики, окончив Московский инженерно-физический институт по специальности «дозиметрия — защита от излучений». Наша лаборатория отрабатывала методические основы эксплуатации и дезактивации средств индивидуальной защиты (СИЗ).

После аварии на Чернобыльской АЭС перед сотрудниками института поставили задачу обеспечить ликвидаторов средствами индивидуальной защиты. Для ее решения многие наши специалисты выехали на предприятия — изготовители СИЗ для оказания помощи в организации выпуска наиболее нужных изделий в максимально возможных объемах и организации их поставки на ЧАЭС. А на самой ЧАЭС необходимо было оперативно решить сложные проблемы эксплуатации и дезактивации СИЗ.

Главный научный сотрудник отдела промышленной радиационной гигиены ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, доктор технических наук, инженер-физик Владимир Клочков